Первый этап: воспроизведение и уточнение понятий по ровну, столько же, равны.

Учитель показывает 3 карандаша и просит всех учащихся взять карандашей столько же. Затем он вызывает одного из учеников и говорит: «У меня и у Саши карандашей поровну, равное количество». Далее предлагается ряд аналогичных заданий: отхлопать в ладоши столько же раз, нарисовать, вырезать столько же и т. д.

Второй этап: уточнение понятия «столько же и еще».

Учитель дает задание одному ученику поставить в ряд 5 кругов, а другому столько же и еще 2 круга, а затем сравнить круги в первом и втором ряду. Ученик ответит и запишет: «Во втором ряду кругов на 2 больше, чем в первом ряду: 5+2. В первом ряду кругов на 2 меньше».

Третий этап: введение понятия на столько-то единиц больше (путем практической деятельности с конкретными предмета-370

ми). Учитель говорит: «В одном ряду 4 листочка (кладет 4 листочка), в другом ряду на 1 листочек больше. Сколько листочков нужно положить во второй ряд? Во второй ряд я положу столько же листочков, сколько в первый (4 листочка). Сколько листочков надо еще прибавить, если во втором ряду на 1 листочек больше? (Прибавить один листочек.) Какое арифметическое действие запишем?»

«Положи на одну полоску 6 кругов, а на другую столько же без двух, т. е. меньше на 2. Что ты сделал? (Убрал 2 круга.) Каким арифметическим действием это можно записать?» (6—2.)

Четвертый этап: увеличение или уменьшение числа на несколько единиц.

Задания: «Увеличь число 10 на 2. Уменьши число 10 на 2. Как это сделать?»

После этого учащиеся начинают решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. При этом следует обратить внимание на задачи с разнородными предметами. Например: «На парте лежат 7 карандашей, а тетрадей на 3 меньше. Сколько тетрадей лежит на парте?» При решении этой задачи ученики должны провести такое рассуждение: «На парте лежит тетрадей столько же, сколько карандашей без трех, т. е. на три меньше. Решение задачи записывается так: 7 т.—3 т.=4 т. 4 тетради лежат на парте».

Затем решаются задачи, в которых входят выражения: «длиннее (короче) на ...», «выше (ниже) на ...», «уже (шире) на ...» и т. д.

Решение задач на разностное сравнение, т. е. установление, на сколько одно число больше или меньше другого, тесно связано с решением задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Решение таких задач вызывает у учащихся школы VIII вида ряд трудностей. Их затрудняет необычная форма вопроса. Ученики уподобляют ее уже известной привычной форме, начиная вопрос со слова сколько. Наличие в вопросе слова больше является для учащихся с нарушением интеллекта определяющим при выборе действия. Задачи на разностное сравнение с вопросами «На сколько больше?» нередко решаются учащимися сложением. Они долго не понимают, почему к одному и тому же условию можно поставить два вопроса: «На сколько больше...? На сколько меньше...?», решается же задача только одним действием — вычитанием. При записи ответа задачи учащиеся пропускают предлог «на».

371

|

|

Все это говорит о необходимости большой предварительной работы с учащимися. До решения задач на разностное сравненш учащихся нужно научить сравнивать предметы одной совокупно-ти (целого и части), двух предметных совокупностей, величин чисел, устанавливая между ними отношения равенства и неравен ства.

Все это говорит о необходимости большой предварительной работы с учащимися. До решения задач на разностное сравненш учащихся нужно научить сравнивать предметы одной совокупно-ти (целого и части), двух предметных совокупностей, величин чисел, устанавливая между ними отношения равенства и неравен ства.

1. Сравнение предметных совокупностей:

|

|

| Рис. 34 |

а) сравниваются предметы одной совокупности (рис. 34).

Например, всего 10 кругов, из них красных кругов 6. Устанан ливается, что красных кругов меньше, а всего кругов больше Учитель показывает, что если от всех кругов (10) отнять красные круги (6), то получим число (4), которое показывает разность количества всех кругов и красных. Можно сказать: всего кругов на 4 больше, чем красных, или красных кругов на 4 меньше, чем всего; значит, надо из 10 вычесть 6;

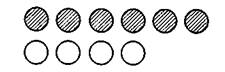

б) сравниваются предметы двух совокупностей (рис. 35).

Например, учащимся предла

гается сравнить, каких кругов

больше: синих или зеленых.

Рис. 35 Учащиеся раскладывают ъ на-

борном полотне синие круги в

один ряд и под каждый из них кладут в другом ряду зеленые круги. Затем ставится вопрос: «На сколько синих кругов больше, чем зеленых?» Учащиеся сосчитывают, сколько лишних синих кругов и сколько недостает зеленых кругов: «Синих на два круга больше, чем зеленых; зеленых на два круга меньше, чем синих». Сколько синих кругов? Сколько зеленых кругов? Если из синих кругов вычесть зеленые круги (6—4), то получим разность (2). Можно сказать: синих кругов на 2 больше, чем зеленых, или зеленых кругов на 2 меньше, чем синих.

2. Далее учащиеся знакомятся со сравнением величин: а) сравнивается целое и часть. Например, учащимся предъявляется целая полоска. Часть ее- закрашивается. Ставятся вопросы: «Что длиннее: вся полоска или закрашенная ее часть? На сколько 372

|ся полоска длиннее закрашенной части? На сколько закрашенная часть полоски короче всей полоски?» Ответ: «Надо из длины всей Полоски вычесть длину закрашенной части полоски»;

б) сравниваются две величины, например две ленты. Одна лента накладывается на другую так, чтобы совпали левые концы (это необходимо показать учащимся). Учитель спрашивает: «Какая лента длиннее, какая короче?» Выясняется, что одна лента длиннее другой на определенный отрезок, этот отрезок отрезается.

Так же сравниваются две полоски, два куска материи, две бечевки и т. д. Учитель каждый раз подчеркивает, что если от большей полоски отрезать меньшую, то узнаем, на сколько одна полоска длиннее или на сколько другая полоска короче. Сравнивают полоски бумаги по ширине, два стакана по высоте и т. д.

«А если две полоски наклеены и их нельзя приложить друг к другу, то как узнать, какая полоска длиннее, какая короче?» — спрашивает учитель.

Некоторые учащиеся сами догадываются, что нужно измерить белую и черную полоски, сравнить полученные числа. Учитель спрашивает: «На сколько белая полоска длиннее черной? На сколько черная полоска короче белой?» Учащиеся отвечают: «Нужно от длины белой полоски (17 см) отнять длину черной полоски (15 см). 17 см—15 см=2 см. Число 2 см показывает, что белая полоска длиннее черной на 2 см. Число 2 см показывает также, что черная полоска короче белой на 2 см».

Далее решаются задачи вида: «У причала стояло 8 теплоходов. 5 теплоходов отошли от пристани. На сколько меньше теплоходов отошло от пристани, чем стояло у пристани? На сколько больше теплоходов стояло у пристани, чем отошло в море?»

«Садовод снял с яблони 50 кг яблок, а с груши 37 кг груш. На сколько килограммов яблок садовод снял больше, чем груш? На сколько килограммов груш меньше снял садовод, чем яблок?»

Задачи на разностное сравнение сравниваются с задачами на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. При этом задача на разностное сравнение с вопросом «на сколько больше?» сравнивается с задачей на увеличение числа на несколько единиц, а задача с вопросом «на сколько меньше?» — с задачей на уменьшение числа на несколько единиц.

С задачами на увеличение и уменьшение числа в несколько раз возможно познакомить учащихся лишь тогда, когда они усвоили понятия «во столько-то раз больше», «во столько-то раз меньше»,

373

«увеличить в несколько раз», «уменьшить в несколько раз». Тр> буется большая, кропотливая работа, чтобы учащиеся усвоили эти понятия и выполняли соответствующие операции с предметными совокупностями, с величинами, числами.

Вначале учащиеся знакомятся с понятием увеличения числа и несколько раз, выполняя операции с предметными совокупности ми. Например, учитель предлагает учащимся взять 3 гриба, сам тоже берет 3 гриба и ставит на наборное полотно. «Теперь, -говорит он, — поставим ниже еще столько же и еще столько я < грибов, т. е. в два раза больше грибов. Вверху 3 гриба, а внизу 2 раза больше. Нарисуйте две палочки, а под ними столько ж еще столько и еще столько же палочек. Сколько палочек сверху Сколько внизу? Внизу палочек в 3 раза больше. Решать нужно так: 2 п. хЗ=6 п.».

Затем понятие «увеличение в несколько раз» формируется на операциях с величинами. Например: «От мотка красной ленты отмерили 20 см, а от мотка белой — в 2 раза больше». Учащиеся отмеряют 20 см красной ленты, а белой — 20 см и еще 20 см и записывают: 20 смх2=40 см белой ленты отмерили.

«У меня в одной руке 1 р, а в другой в 3 раза больше. Сколько денег в другой руке? Каким действием это можно узнать?» Когда учащиеся осмыслили выражение «в несколько раз больше», их знакомят с противоположным понятием «уменьшение числа в несколько раз» и выражением «в несколько раз меньше». Это делается в сопоставлении с понятием «увеличение в несколько раз».

Например: «В одном ряду растут 3 елочки (учитель приклеивает елочки к доске или демонстрирует в песочном ящике), а в другом в 2 раза больше. Сколько елочек надо посадить в другой ряд? (Шесть.) Сколько елочек в первом ряду? (Три.) Сколько елочек во втором ряду? (Шесть.) Во втором ряду елочек в два раза больше, чем в первом ряду. Можно сказать: в первом ряду елочек в 2 раза меньше, чем во втором ряду».

Несколько раз учащиеся откладывают (рисуют, наклеивают, раскрашивают) определенное число предметов, а рядом или внизу откладывают предметов в несколько раз больше и сравнивают, где предметов больше, а где меньше, во сколько раз больше или меньше.

Затем учитель говорит: «Если требуется взять, отложить, отмерить и т. д. предметов в несколько раз больше, надо умножить, а если в несколько раз меньше — разделить. Например, надо взять 374

8 тетрадей в клеточку, а в линейку в 2 раза меньше тетрадей. Сколько тетрадей надо взять в линейку? 8 т.:2=4 т.».

Следует на рисунке показать, что тетрадей в линейку в 2 раза меньше, чем в клетку, а тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем в линейку.

Наряду с задачами с конкретным содержанием в этот период решаются и такие задачи: «Какое число получится, если 24 уменьшить в 6 раз, 8 см увеличить в 3 раза, 25 уменьшить в 5 раз?»

Необходимо сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и в несколько раз.

Решение сюжетных задач на нахождение неизвестных компонентов действия также опирается на знание учащимися нахождения неизвестных компонентов (см. с. 161 —162).

Методика решения задач на нахождение одной (одного) части (процента) от числа, а также на нахождение числа по одной (одному) части (проценту) излагается на с. 341 данного пособия.