Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19.

К числу типичных ошибок при выполнении участниками собеседования задания 4 можно отнести односложные ответы на вопросы собеседника.

К числу типичных ошибок собеседников при организации диалога задания 4 можно отнести:

· неумение создать атмосферу «живой» беседы;

· отсутствие непосредственной реакции слушающего на высказывание ученика;

· вопросы задаются формально; читаются;

· неумение стимулировать речь учащегося;

· неумение создать комфортную психологическую обстановку для учащегося, в которой он не боится устного ответа.

Учащийся получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.

Усвоение теоретического материала, представленного в разделе 1, является основой формирования практических умений адекватного оценивания устных ответов участников собеседования, чему и будет посвящен раздел II.

Результаты апробирования показали, что речь более чем 50% обучающихся бедна, в ней используются однотипные синтаксические конструкции.

Анализируя ответы обучающихся с точки зрения речевой грамотности, можно также выявить типичные ошибки: плеоназм; тавтология; речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств; канцелярит; неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

Например, к наиболее частотным ошибкам относятся следующие:

– неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю

в «Философский словарь». Глагол взглянуть обычно имеет при себе дополнение с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в представленном предложении, имеет дополнение с предлогом «в»;

– ошибки в выборе синонима: Имя этого человека знакомо во многих странах. Вместо слова «известно» в предложении ошибочно употреблен его синоним – «знакомо». Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует. В данном случае вместо слова «пространство» лучше употребить его синоним – «место» (Реклама занимает много места в нашей печати или Рекламе отводится значительное место в нашей печати); иноязычное слово «импонирует» также требует синонимической замены;

– ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: Во время представления в театре не веселый, но и не мажорный мотив мы услышали. Антитеза требует четкости и точности в сопоставлении контрастных слов, а «не веселый» и «мажорный» не являются даже контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных проявлений одного и того же признака предмета (явления);

– разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте.

Одной из причин существующего положения в области сформированности языковой компетенции является отсутствие у обучающихся систематизированных знаний по культуре речи.

В целом следует отметить низкую грамотность спонтанной устной речи девятиклассников: в половине ответов отмечены грамматические ошибки,

в трети ответов – речевые ошибки.

Наиболее типичные грамматические ошибки связаны с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (норма: движет);

2) неправильное образование временны́х форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: ...даст..., научит... или ...дает..., учит...);

3) ошибки в образовании действительных и страдательных причастий: Научные труды, создавшие великими мыслителями, поразили художника (следует: созданные);

4) ошибки при образовании деепричастий: Вышев на сцену, певец очень волновался (норма: выйдя);

5) неправильное употребление наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

6) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника.

Подобные ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки, также выявленные в ответах обучающихся:

– употребление сказуемого в форме 3-го лица (или среднего рода) независимо от рода и числа подлежащего (встречается обычно в предложениях, где сказуемое стоит перед подлежащим): Чтобы приносить пользу Родине, нужно ...смелость, знания, честность (вместо: ...нужны смелость, знания, честность);

– отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто была нарушена в устных ответах): В жизни этого ученого всего было два главных события (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим:

«... всего две проблемы»);

– неоправданный пропуск (эллипсис) подлежащего: Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают;

– объединение сочинительной связью разнотипных синтаксических единиц (простого и сложного предложений): Ум этот человек понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве (правильно: ...но и как вольнодумство).

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКУМ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема 1. Технология оценивания задания 1 «Чтение вслух текста научно-публицистического стиля»

Таблица 9

| Критерии оценивания чтения вслух | Баллы | |

| ИЧ | Интонация | |

| Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста | 1 | |

| Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста | 0 | |

| ТЧ | Темп чтения | |

| Темп чтения соответствует коммуникативной задаче | 1 | |

| Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче | 0 | |

| Максимальное количество баллов | 2 | |

Аудиозапись 1. Прослушайте аудиозапись. Оцените устные ответы учащихся по критериям ИЧ и ТЧ и «Правильность речи».

Задание 1. Чтение текста

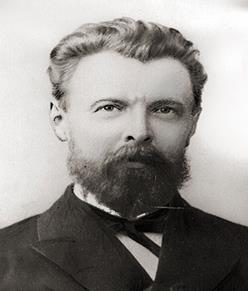

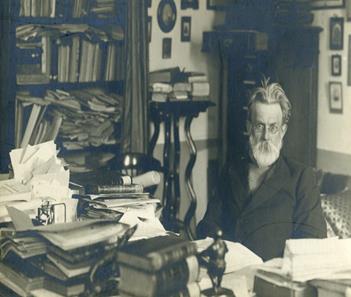

Перед Вами фотография Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945) –советского учёного, естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля конца XIX – первой половины XX века.

Выразительно прочитайте текст о В.И. Вернадском вслух.

У Вас есть 2 минуты на подготовку.

В историю российской и мировой науки Владимир Иванович Вернадский вошёл как выдающийся естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель, автор более чем 700 трудов. Учёный изучал такие специальные отрасли знаний о Земле, как геология, кристаллогра́фия, минералогия, геохимия. Учёный определил пути общей эволюции Земли, ввёл понятия «биосфера» и «ноосфера». Владимира Ивановича считают родоначальником новой отрасли науки – экологии.

Владимир Иванович прекрасно понимал, что задача учёного сводится не только к открытию или установлению какой-либо закономерности или явления. Он считал, что учёный обязан подтверждать и обосновывать свои идеи, извлекать максимально больше пользы из открытия как для науки, так и для промышленности страны.

Сегодня в нашей стране благодаря В.И. Вернадскому найдены и изучаются минеральные ресурсы практически всех элементов Периодической системы Менделеева, в то время как в начале ХХ века использовалось в производстве только 30 элементов, причём часть из них ввозилась из-за границы. Теоретические положения В.И. Вернадского о наличии в недрах нашей страны разнообразных полезных ископаемых полностью подтвердились широко проведёнными геологическими исследованиями.

Оставаясь учёным-профессионалом, преподавателем, мыслителем, Вернадский принимал близко к сердцу все невзгоды и трудности, выпадавшие на долю родной страны.

(171 слово)

| Критерий | Баллы | Комментарий |

| ИЧ | ||

| ТЧ | ||

| Граммат. нормы | ||

| Орфоэп. нормы | ||

| Искажения |

| Критерий | Баллы | Комментарий |

| ИЧ | 1 | Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста |

| ТЧ | 1 | Темп чтения соответствует коммуникативной задаче |

| Граммат. нормы | 0 | Допущена ошибка в склонении имени числительного |

| Орфоэп. нормы | 0 | Допущено более одной орфоэпической ошибки, включая слово с поставленным в тексте ударением |

| Искажения | 0 | Допущены многочисленные искажения слов |

Тема 2. Технология оценивания задания 2 «Пересказ текста с включением приведенного высказывания»

Таблица 10

| Критерии оценивания пересказа текста с включением приведённого высказывания | Баллы | |

| П1 | Сохранение при пересказе микротем текста | |

| Все основные микротемы исходного текста сохранены | 1 | |

| Упущена или добавлена одна или более микротем | 0 | |

| П2 | Соблюдение фактологической точности при пересказе | |

| Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет | 1 | |

| Допущены фактические ошибки (одна и более) | 0 | |

| П3 | Работа с высказыванием | |

| Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично | 1 | |

| Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа | 0 | |

| П4 | Способы цитирования | |

| Ошибок нет | 1 | |

| Допущены ошибки при цитировании (одна и более) | 0 | |

| Максимальное количество баллов | 4 | |

Таблица 11

| Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1)* | Баллы | ||

| Г | Соблюдение грамматических норм | ||

| Грамматических ошибок нет | 1 | ||

| Допущены грамматические ошибки (одна и более) | 0 | ||

| О | Соблюдение орфоэпических норм | ||

| Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным ударением) | 1 | ||

| Допущены орфоэпические ошибки (две и более) | 0 | ||

| Р | Соблюдение речевых норм | ||

| Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок | 1 | ||

| Допущены речевые ошибки (четыре и более) | 0 | ||

| Иск. | Искажения слов | ||

| Искажений слов нет | 1 | ||

| Допущены искажения слов (одно и более) | 0 | ||

| Максимальное количество баллов | 4 | ||

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) ставится не более двух баллов.

Аудиозапись 2. Прослушайте аудиозапись. Оцените устные ответы учащихся по критериям П1–П4.