10 . типы производства. Типовые модели производственного процесса.

1. Понятие и сущность производственного менеджмента. Производственный менеджмент - комплексная система обеспечения конкурентоспособности впускаемого продукта на конкретном рынке. В производственном менеджменте рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы организации производственной деятельности.

Производственный менеджмент интегрирует в себе или вокруг себя все виды менеджмента: инновационный, финансовый, налоговый, маркетинговый и др. Эффективность производственного менеджмента во многом определяется точностью прогнозов стратегических тенденций развития общества, идеологии, производственных и информационных технологий, форм интеграции, организации производства, инновационной политики и др.

Основными элементами системы производственного менеджмента являются:

- организационная структура системы управления (управляющая подсистема);

- производственная структура (управляемая подсистема);

- прогнозирование и планирование деятельности предприятия;

- организация основного производства;

- организация обслуживающего производства;

- организация подготовки производства новой продукции;

- реализация стратегии маркетинга.

К функциям производственного менеджмента относятся: стратегический маркетинг, планирование, организация процессов, учет и контроль, мотивация, регулирование. Если перечисленные функции представить как систему переходящих один в другой компонентов, то в его центре будет функция координации, соединенная с каждой функцией.

2. Производи́тельность труда и показатели его измерения . — мера (измеритель) эффективности труда. Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за какое-то время. Обратная величина — трудоёмкость — измеряется количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции. Обычно под производительностью труда в экономической статистике разумеется фактическая производительность труда, однако в экономической кибернетике, в частности, в модели жизнеспособных систем Стаффорда Бира, вводятся понятия наличной и потенциальной производительности труда.

Под ростом производительности труда подразумевается экономия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции или дополнительное количество произведенной продукции в единицу времени, что непосредственно влияет на повышение эффективности производства, так как в одном случае сокращаются текущие издержки на производство единицы продукции по статье «Заработная плата основных производственных рабочих», а в другом — в единицу времени производится больше продукции.Содержание Наличная производительность труда есть расчётная величина, которая показывает, сколько продукции можно выпустить в текущих условиях (например, на имеющемся оборудовании из доступных материалов) в случае, если все простои и задержки будут сведены к нулю.

Потенциальная производительность труда есть расчётная величина, которая показывает, сколько продукции можно выпустить в теоретически достижимых в данных природных условиях на данном уровне развития цивилизации (например, из наилучших из имеющихся на рынке материалов при использовании передовых технологий и установке самого современного из имеющегося на рынке оборудования) в случае, если все простои и задержки будут сведены к нулю.

3.Цели, принципы и функции производственного менеджмента. .

Производственный менеджмент - комплексная система обеспечения конкурентоспособности впускаемого продукта на конкретном рынке

К функциям производственного менеджмента относятся: стратегический маркетинг, планирование, организация процессов, учет и контроль, мотивация, регулирование. Если перечисленные функции представить как систему переходящих один в другой компонентов, то в его центре будет функция координации, соединенная с каждой функцией.

Принципы производственного менеджмента.

- Научность в сочетании с элементами искусства.

- Целенаправленность управления.

- Функциональная специализация в сочетании с универсальностью.

- Последовательность управленческого процесса.

- Оптимальное сочетание централизованного регулирования управляемой подсистемой с ее саморегулированием.

- Учет личных особенностей работников и общественной психологии.

- Обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности.

- Обеспечение общей заинтересованности всех участников управления в достижении целей, стоящих перед фирмой.

- Всемерное обеспечение состязательности участников управления.

4.Организация и обслуживание рабочих мест. Организация рабочего места — это комплекс мероприятий, направленных на создание на рабочем месте необходимых условий для высокопроизводительного труда, на повышение его содержательности и охрану здоровья рабочего. Комплекс мероприятий охватывает:

- выбор рациональной сигнализации рабочего места и его оснащение оборудованием и инвентарем;

- создание комфортных условий труда;

- рациональную планировку;

- бесперебойное обслуживание рабочего места по всем его функциям.

Конкретное содержание работ по рациональной организации рабочих мест зависит, в свою очередь, от многих факторов:

- вида труда — умственный или физический, тяжелый или легкий,

разнообразный или монотонный; - условий труда — комфортные или неблагоприятные;

- типа производства и др.

Обслуживание рабочего места — это система мероприятий, направленных на обеспечение работы всем необходимым для бесперебойного хода производственного процесса. Качество обслуживания рабочих мест зависит от состояния оперативно-производственного планирования и уровня организации вспомогательных служб предприятия и цеха. Каждый рабочий на своем рабочем месте обязан осуществлять такие функции:

- до начала работы подготовить оборудование к работе, ознакомиться со сменным заданием, подготовить инструмент и т. п.;

- во время работы поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте, исправлять мелкие дефекты, смазывать оборудование,

сигнализировать обслуживающему персоналу о необходимых услугах; - после работы сдать или убрать инструмент и приспособления, убрать рабочее место и передать его сменщику.

5.Основные виды разделения труда менеджеров. Виды разделения труда менеджеров

Выделяют три вида разделения труда: функциональное, структурное и технологическое (профессионально-квалификационное).

1) Функциональное разделение труда основывается на формировании групп работников управления, выполняющих одинаковые функции менеджмента (например, группа планирования, группа мотивации и т.д.).

2) Структурное разделение труда менеджеров строится исходя из таких характеристик управляемого объекта, как организационная структура, масштабы производства, сфера деятельности и т.д.

Структурное разделение труда подразделяется на вертикальное и горизонтальное.

- Вертикальное разделение труда построено на выделении трех основных уровней управления: нижний, средний, высший.

– Типы менеджеров по уровням управления:

Высший : Президент Исполнительный вице-президент Директор организации, его заместители

Руководители, ответственные за функциональные подсистемы

Формулирование целей организации и подразделений, разработка долгосрочных планов, адаптация организации к различным переменам, взаимодействие организации с внешней средой

Средний :Руководитель (директор) филиала Руководитель отдела Начальник цеха

Координация работы нижестоящих руководителей, руководство отдельными специализированными подразделениями и функциями

Нижний :Мастер Бригадир Руководитель функционального бюро в цехе

Непосредственная организация и руководство работниками, занятыми основной деятельностью, контроль за использованием сырья и оборудования

- Горизонтальное разделение труда представляет собой расстановку конкретных руководителей во главе отдельных подразделений. Горизонтальное разделение труда предполагает специализацию менеджеров по ключевым сферам деятельности, образующим подсистемы предприятия. Такими подсистемами являются: персонал, производство, маркетинг, финансы, исследования и разработки.

6.Содержание и мотивация работников. Мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и/или целей организации. Мотивация людей определяется широким спектром их потребностей.

Классификация потребностей по Маслоу (1 и 2 уровень - физиологические первичные потребности, 3,4,5 - психологические вторичные):

I. еда, сон, воздух, отдых

II. безопасность

III. социальная причастность, любовь, дружба

IV. уважение, самоуважение, престиж

V. самовыражение

Двухфакторная теория мотивационной гигиены Ф. Герцберга:

| Гигиенические факторы | Мотивационные |

| Политика компании и стиль руководства | Работа сама по себе |

| Техническое руководство | Личный успех |

| Межличностные отношения с руководством | Признание |

| Межличностные отношения с коллегами | Возможности роста |

| Межличностные отношения с подчинёнными | Продвижение |

| Заработная плата | Ответственность |

| Гарантия занятости | |

| Частная жизнь | |

| Условия труда | |

| Статус | |

| Вывод: эти факторы не мотивируют, но должны быть позитивными, чтобы не дать развиться неудовлетворённости | Вывод: эти факторы ведут к росту удовлетворённости и усиливают мотивацию |

Вывод: уделяя внимание гигиеническим факторам основной акцент делайте на мотивационные!

Из теории мотивационной гигиены выросли идеи обогащения труда и совмещения профессий

7.Характеристика научных подходов к менеджменту. Существует четыре основных научных подхода к менеджменту:

· традиционный;

· процессный;

· системный;

· ситуационный.

При традиционном подходе рассматриваются по отдельности работа, персонал, администрирование, мотивация, система управления фирмой и т. д.

При процессном подходе управление рассматривается как процесс, например: постановка целей планирование организация работ мотивация контроль. Разработка процесса или алгоритма управления организацией выносится на первый план.

При системном подходе организация рассматривается как система со своим входом (цели, задачи), выходом (результаты работы по показателям), обратными связями (между персоналом и руководством, внешними снабженцами и менеджерами, внешними сбытчиками и менеджерами, покупателями и внутренними сбытчиками и т.д.), внешними воздействиями (налоговое законодательство, экономические факторы, конкуренты и т.д.).

При ситуационном подходе методы управления могут меняться в зависимости от ситуации. Результаты деятельности организации анализируются в различных практических ситуациях. Ведется поиск наиболее значимых ситуационных факторов, влияющих на показатели хозяйственной деятельности в динамике, прогнозируются последствия (ожидаемый спрос, затраты, финансовые поступления и т. д.). На основании полученных данных планируется будущая деятельность организации.

8.Понятие производственно системы. Классификация производственной системы.

. Понятие производственной системы. Производственная система - это система организации промышленного производства.

Производственная система – это особый класс систем, представляющих собой обособившуюся в результате общественного разделения труда часть производственного процесса, способную самостоятельно или во взаимодействии с другими аналогичными системами производить продукцию или оказывать услуги.

Каждое предприятие является такой производственной системой, включающей комплекс взаимосвязанных и целенаправленных элементов, предназначенных для достижения определенных целей: вещественных (здания, оборудование, сырье, материалы), кадровых, информационных (планы, нормы, нормативы, документооборот и так далее), финансовых, энергетических и других ресурсов, обеспечивающих выпуск соответствующей продукции или реализацию услуг. Производственные системы классифицируются по следующим признакам:

· По целевому назначению: производство продукции, оказание услуг, выполнение работ;

· По стабильности поведения: статическая, динамическая, гомеостатическая;

· По сложности структуры: простая, сложная, очень сложная;

· По характеру внутренних связей: с непосредственными связями, с опосредованными связями, со смешанными связями;

· По стабильности структуры: с постоянной структурой, с переменной структурой;

· По форме представления сущности: формализованные, материально-вещественные;

· По иерархическому уровню: производственная организация (фирма), предприятие, производство, цех, участок, рабочее место.

9.Система производственного менеджмента и его структура.

Структура системы производственного менеджмента

Структура системы производственного менеджмента должна максимально отвечать требованиям научных подходов менеджмента. Предлагается следующая структура системы (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Структура системы производственного менеджмента

Условные обозначения к рис. 1.1:

1.1 - повышение качества выпускаемых товаров, выполняемых услуг;

1.2 - ресурсосбережение;

1.3 - расширение рынка сбыта товара;

1.4 - организационно-техническое развитие производства;

1.5 - социальное развитие коллектива и охрана окружающей среды;

2.1 - методическое обеспечение;

2.2 - ресурсное обеспечение;

2.3 - информационное обеспечение;

2.4 - правовое обеспечение;

3.1 - маркетинг;

3.2 - планирование;

3.3 - организация процессов;

3.4 - учет и контроль;

3.5 - мотивация;

3.6 - регулирование;

4.1 - управление персоналом;

4.2 - социология и психология менеджмента;

4.3 - разработка и реализация управленческого решения;

4.4 - анализ в принятии решения;

4.5 - прогнозирование в принятии решений.

К компонентам внешней среды, влияющих на устойчивость и эффективность функционирования фирмы (организации, предприятия), относятся макросреда, инфраструктура региона, микросреда фирмы.

К компонентам "входа" системы менеджмента относятся методические, нормативные, проектно-конструкторские и другие документы, сырье, материалы, комплектующие изделия, энергия, новое оборудование, новые трудовые ресурсы, информация.

На "выходе" системы менеджмента — выпускаемый товар (выполняемая услуга) соответствующего количества, качества, ресурсоемкости. поставленный в установленные сроки.

К компонентам "обратной связи" системы менеджмента относятся требования, рекламации, новая информация потребителей товара фирмы, возникшие в «связи с неудовлетворительным качеством товара, новыми достижениями научно-технического прогресса, инновациями и другими факторами.

При отработке системы менеджмента сначала следует на основе маркетинговых исследований конкретизировать "выход", затем проанализировать качество "внешней среды" и "входа" и в последнюю очередь обеспечить качество "процесса" в системе менеджмента по ее четырем подсистемам на уровне качества "входа".

10 . типы производства. Типовые модели производственного процесса.

· больше 40 — определяет единичное производство;

· 20…40 — определяет мелкосерийное производство;

· 10…20 — определяет среднесерийное производство;

· 1…10 — определяет крупносерийное производство;

· не больше 1 — определяет массовое производство.

· Единичное или проектное производство (примеры: производство корабля, (уникального) дома, моста, программного продукта и т.д.)

· Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченной номенклатуры продукции партиями (сериями), повторяющимися через определенные промежутки времени. В зависимости от размера серии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.. Серийное производство характерно для выпуска продукции установившегося типа, например, металлорежущих станков, насосов, компрессоров и другого широко применяемого оборудования.

· Массовое производство например: производство пачек сока, штанов, шурупов и т.д.)

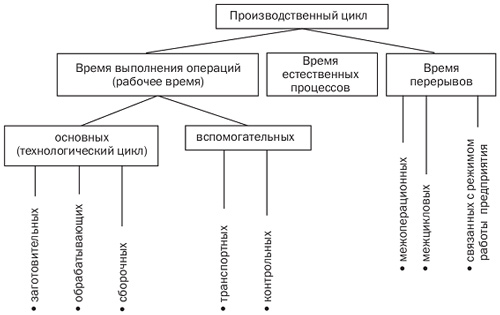

11.Структура производственного цикла.. Производственный цикл изготовления изделия (партии) представляет собой календарный период нахождения его в производстве от запуска исходных материалов и полуфабрикатов в основное производство до получения готового изделия (партии).

Структура цикла

Структура производственного цикла включает время выполнения основных, вспомогательных операций и перерывов в изготовлении изделий (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Структура производственного цикла

Время выполнения основных операций обработки изделий составляет технологический цикл и определяет время, в течение которого осуществляется прямое или косвенное воздействие человека на предмет труда.

Перерывы могут быть разделены на две группы:

§ перерывы, связанные с установленным на предприятии режимом работы, — нерабочие дни и смены, междусменные и обеденные перерывы, внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рабочих и т.п.;

§ перерывы, обусловленные организационно-техническими причинами, — ожидание освобождения рабочего места, ожидание на сборке комплектующих узлов и деталей, неравенство производственных ритмов на смежных, т.е. зависимых друг от друга, рабочих местах, отсутствие энергии, материалов или транспортных средств и т.д.:

12. Применение фса на этапе проектирования

Функционально - стоимостной анализ (ФСА)

Функциона́льно-сто́имостный ана́лиз (функционально-стоимостной анализ, ФСА) — метод системного исследования функций объекта с целью поиска баланса между себестоимостью и полезностью. Термин «функционально-стоимостной анализ» введён в 1970 году Е. А. Грампом[3].

ФСА начал активно применяться в промышленности начиная с 60-х годов, прежде всего в США. Его использование позволило снизить себестоимость многих видов продукции без снижения ее качества и оптимизировать затраты на ее изготовление. ФСА остается и по сей день одним из самых популярных видов анализа изделий и процессов. ФСА является одним из методов функционального анализа технических объектов и систем, к этой же группе методов относятся ФФА и FMEA. Все виды функционального анализа основываются на понятии функции технического объекта или системы - проявлении свойств материального объекта, заключающегося в его действии (воздействии или противодействии) по изменению состояния других материальных объектов. При проведении ФСА определяют функции элементов технического объекта или системы и проводят оценку затрат на реализацию этих функций с тем, чтобы эти затраты, по возможности, снизить. Проведение ФСА включает следующие основные этапы:

1-й этап: этап последовательного построения моделей объекта ФСА (компонентной, структурной, функциональной); модели строят или в форме графов, или в табличной (матричной) форме;

2-й этап: этап исследования моделей и разработки предложений по совершенствованию объекта анализа.

Эти же этапы характерны и для других методов функционального анализа

13.Методы производственного менеджмента Методы производственного менеджмента

1. Организационные методы. Суть их состоит в том, что, прежде чем какая-то деятельность будет осуществляться, она должна быть правильно организована: спроектирована, нацелена, регламентирована, нормирована, снабжена необходимыми инструкциями, фиксирующими правила поведения персонала в различных ситуациях. Иными словами, необходимо сначала создать предприятие, расставить по местам людей, дать им задания, показать, как действовать, и уже после этого руководить их действиями. Таким образом, организационные методы управления предшествуют самой деятельности, создают для нее необходимые условия, а следовательно, являются пассивными, составляя базу трех остальных групп – активных методов.

2. Административные методы. По-иному они называются методами властной мотивации и сводятся, прежде всего, к открытому принуждению людей к той или иной деятельности, или к созданию возможностей для такого принуждения. Наиболее широкое распространение в настоящее время они имеют в армии и в других подобного рода структурах. Условием применения таких методов является преобладание однозначных способов решения задач, отклонение от которых недопустимо. Поэтому на практике административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, допускающих минимальную самостоятельность исполнителя, вследствие чего вся ответственность возлагается на руководителя, отдающего распоряжения.

3. Экономические методы. В результате значительного усложнения форм деятельности, потребовавшего от людей оперативного решения многих возникающих проблем, административные методы перестали отвечать реальным потребностям управления. Нужны были другие, позволяющие исполнителям самим проявлять инициативу на основе материальной заинтересованности и отвечать за принятые ими решения. Такие методы, получившие название экономических, появились в начале XX века во многом благодаря усилиям американского инженера Фредерика Тейлора – основоположника научного менеджмента. Экономические методы управления предполагают косвенное воздействие на его объект. Исполнителю устанавливаются только цели и общая линия поведения, в рамках которых он самостоятельно ищет наиболее предпочтительные для него пути их достижения. Проявляемая инициатива, выгодная не только для работника, но и для фирмы, своевременное и качественное выполнение (а в желательных случаях и перевыполнение) заданий всячески вознаграждаются, прежде всего с помощью денежных выплат. Таким образом, в основе этих методов лежит экономическая заинтересованность работника в результатах своего труда.

4. Социально-психологические методы. Однако экономические методы также довольно быстро показали свою ограниченность, особенно при управлении деятельностью лиц интеллектуальных профессий, для которых деньги, конечно, существенный, но отнюдь не самый главный стимул работы. И здесь на помощь пришли социально-психологические методы, появившиеся в 20-х годах XX столетия. Они сводятся к двум основным направлениям:

во-первых, к формированию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, способствующего большей отдаче при выполнении работы за счет повышения настроения людей;

во-вторых, к выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого, позволяющих обеспечить максимальную самореализацию личности в производственном процессе.

14. Организация и планирование НИОКР

Основными задачами НИОКР являются: 1) получение новых знаний в области развития природы и обще, новых областей их применения; 2) теоретическая и экспериментальная проверка возможности материализации в сфере производства разработанных на стадии стратегического маркетинга нормативов конкурентоспособности товаров организации; 3) практическая реализация портфеля новшеств и инноваций. Реализация перечисленных задач позволит повысить эффективность использования ресурсов, конкурентоспособность организаций, жизненный уровень населения.

Основными принципами НИОКР являются: а) выполнение ранее рассмотренных научных подходов, принципов, функций, методов менеджмента при решении любых проблем, разработке рациональных управленческих решении. Количество применяемых компонентов научного менеджмента определяется сложностью, стоимостью объекта управления и другими факторами; б) ориентация инновационной деятельности на развитие человеческого капитала. НИОКР подразделяются на следующие этапы (виды) работ:

•фундаментальные исследования (теоретические и поисковые);

• прикладные исследования;

. опытно-конструкторские работы;

•опытные, экспериментальные работы, которые могут выполняться на любом из предыдущих этапов.

ОКР — завершающая стадия НИОКР, это своеобразный переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производстваству. Завершающей стадией НИОКР является освоение промышленного производства изделия Организация НИОКР базируется на следующих межотраслевых системах документации:

• Государственная система стандартизации (ГСС);

• Единая система конструкторской документации (ЕСКД);

• Единая система технологической документации (ЕСТД);

• Единая система технологической подготовки производства

(ЕСТПП);

• Система разработки и постановки продукции в производстваство

(СРПП);

• Государственная система каче продукции;

• Государственная система «Надежность в технике»;

• Система стандартов безопасности труда (ССБТ) и др.

15.Линейно-штабная структура управления

При линейно-штабной организационной структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Линейному руководителю при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений (управлений, отделов, бюро и т.п.).

В данном случае функциональные структуры подразделений находятся в подчинении главного линейного руководителя. Свои решения они проводят в жизнь либо через главного руководителя, либо (в пределах своих полномочий) непосредственно через соответствующих руководителей служб-исполнителей.

Kинейно-штабная структура включает в себя специальные функциональные подразделения (штабы) при линейных руководителях, которые помогают им выполнять задачи организации

Схема "Линейно-штабная организационная структура управления":

Линейно-штабная организационная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

| Преимущества | Недостатки |

| Снижение загрузки линейных руководителей; | Увеличение штатов за счет штабных структур; |

| Повышение качества подготовки решений за счет привлечения специалистов; | Опасность конфликтов линейных и функциональных структур; |

| Улучшение горизонтальной координации; | Сложность вертикальных коммуникаций; |

| Баланс функционального и линейного руководства. | Нечеткость процедур принятия решений. |

16. сущность и задачи комплексной подготовки производства

Комплексная подготовка производства – это совокупность различных видов работ, выполняемых в пространстве и времени от стадии конструкторского сопровождения инновационного проекта до установившегося (серийного или массового) производства новой продукции.

Целью комплексной подготовки производства новой продукции является выдача подразделениям (цехам) установившегося производства утвержденных технологий производства продукции в соответствии с нормативами по количеству, качеству, затратам, срокам и другим параметрам.

Исходя из сформулированной цели, задачами комплексной под готовки производства новой продукции являются:

1) комплексный входной контроль качества проектно-конструкторской документации на новую продукцию;

2) изучение задач и особенностей НИОКР как новой продукции, так и нестандартного оборудования, сложной технологической оснастки;

3) анализ и прогнозирование организационно-технического уровня производства после освоения новой продукции;

4) разработка организационного проекта, включающего перепланировку цехов и участков для производства новой продукции, нормирование расхода материалов, топливно-энергетических ресурсов, оборудования на производство продукции, ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство; нормирование трудоемкости операций основного, вспомогательного и обслуживающего производств; расчет параметров производственных процессов в пространстве и времени и другие работы;

5) экономическая подготовка производства новой продукции, включающая расчет цен, программ выпуска, объема незавершенного производства, валовой (т.е. общего объема продукции, произведенной предприятием) и реализованной продукции, направлений распределения дохода (баланс доходов и расходов) и других экономических показателей.

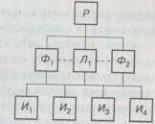

17. Линейно-функциональная структура управления

Линейно-функциональная структура сочетает в себе преимущества линейных и функциональных структур. Для ее формирования используют шахтный принцип построения и специализации в процессе управления.

Подразделения образуются по видам деятельности организации. Функциональные подразделения делят на более мелкие производственные, каждое из которых выполняет ограниченный перечень функций.

Руководство функциями осуществляет вице-президент.

Системообразующими являются вертикальные связи, которые делятся на:

1. Основные (линейные) – по средствам которых руководство осуществляет прямое управление подчиненными. Линейный руководитель определяет главные задачи в конкретный момент времени и конкретных исполнителей. Линейные связи направлены сверху вниз и регулируются с помощью распоряжений, указов, приказов.

2. Дополнительные (функциональные) – носят совещательный характер. По средствам этих связей организационные подразделения могут давать распоряжения работникам нижестоящего уровня по вопросам своей компетенции.

Линейно-функциональная структура наиболее распространена, но ее следует использовать в небольших и средних организациях, которые производят ограниченный ассортимент продукции и работают в стабильных внешних условиях.

Рис. 11.3. Линейно-функциональная структура управления: Р–руководитель; Ф – функциональные органы управления (функциональные руководители); Л – линейные органы управления; И–исполнители

Достоинства (возможности):

1. Структура повышает ответственность руководителя организации за конечный результат деятельности;

2. Способствует повышению эффективности использования рабочей силы всех видов;

3. Упрощает профессиональную подготовку;

4. Создает возможности для карьерного роста сотрудников;

5. Позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и исполнителя.

Недостатки:

1. Ответственность за получение прибыли ложится на руководителя предприятия;

2. Усложняется согласованность действий функциональных подразделений;

3. Замедляется процесс принятия и реализации решения;

4. Структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе множества принципов и правил.

18. Основы формирования технической политики производства.

19. Сдельная форма оплаты труда . При сдельной системе оплаты труда работнику оплачивается то количество продукции (работ, услуг), которое он произвел.

Сдельная система оплаты труда может быть следующих видов:

– простая;

– сдельно-премиальная;

– сдельно-прогрессивная;

– косвенно-сдельная;

– аккордная.

При простой сдельной оплате труда заработная плата исчисляется исходя из сдельных расценок, установленных в организации, и количества продукции (работ, услуг), которую изготовил работник.

Прямая сдельная оплата труда исходит из тарифных ставок за единицу отработанного времени и из норм выработки в единицу времени. Заработок рабочего при этом начисляется на основании сдельных расценок, которые определяются путем деления тарифной ставки на норму выработки.

Сдельно-премиальная оплата труда предусматривает дополнительно к начислению заработной платы по сдельным расценкам начисление премии за достижение показателей, прописанных в положении о премировании (за выпуск продукции определенного качества, за экономию материалов, за повышение производительности труда сверх нормативного уровня и т. п.).

Нормальное, экономически обоснованное премирование не должно поглощать весь выигрыш от улучшения экономически значимых показателей. Предприятие также должно выигрывать. Сдельно-прогрессивная оплата труда означает использование расценок двух уровней: базовых и повышенных.

Базовые расценки предназначаются для начисления заработка в пределах норм выработки (выраженных в количестве изделий), а повышенные расценки – за продукцию, произведенную сверх установленных норм, но в пределах рабочего дня (смены).

Повышенные расценки не исключают одновременного начисления премии за качество продукции или экономию материалов. Такая форма оплаты труда является сдельно-прогрессивно-премиальной.

Аккордная оплата труда формально близка к распределительной системе оплаты труда. Здесь имеют место аккордное задание и выделенный заранее фонд оплаты труда за выполнение этого задания. Такая оплата сравнима с бригадным подрядом по гражданско-правовому договору.

Для распределения фонда оплаты труда между работниками может применяться показатель отработанного времени и тарифные ставки, принятые на предприятии.

Аккордно-премиальная система оплаты труда объединяет элементы и повременной, и сдельной оплаты труда, и тарифной, и бестарифной.

При аккордно-премиальной системе наряду с тарифными ставками применяется КТУ – коэффициент трудового участия, с помощью которого оценивается личный вклад каждого участника в коллективный заработок. Коэффициент трудового участия отдельных сотрудников принимается трудовым коллективом в результате обсуждения, путем открытого голосования. Протокол собрания передается в бухгалтерию для начисления заработной платы.

Коэффициент трудового участия используется для распределения сдельного приработка, т. е. разницы между суммой оплаты по коллективному (бригадному) наряду и суммой тарифного заработка всех членов бригады.

20.Контроль за выполнением производственно программы

Производственная программа по своему содержанию отражает указанные особенности регулирования производства через систему общих и частных показателей, анализ значений которых позволяет осуществлять контроль за текущим состоянием и выполнением самой производственной программы. Средствами контроля производственной программы являются плановые и исполнительские балансы по разделам программы, системы текущего производственного учета и отчетности, системы оперативного управления производством.

К общим показателям контроля относятся:

· коэффициент напряженности производственной программы;

· уровень концентрации производства;

· уровень специализации производства.

К частным показателям контроля выполнения производственной программы относятся:

· коэффициент использования производственной мощности;

· коэффициент загрузки оборудования;

· производительность труда на одного работающего;

· доля продукции по категориям ее качества;

· темпы роста (снижения) выпуска продукции по ее видам;

· фондоотдача основных средств производства;

· фондоемкость продукции;

· фондовооруженность труда;

· коэффициент сменности использования оборудования;

· показатели использования производственных площадей предприятия.

21.Повременная форма оплаты труда.

При повременной системе оплаты труда работникам оплачивается то время, которое они фактически отработали.

При этом труд работников может оплачиваться:

· по часовым тарифным ставкам;

· по дневным тарифным ставкам;

· исходя из установленного оклада.

Размеры часовых (дневных) тарифных ставок и окладов для различных работников организации устанавливаются в Положении об оплате труда и указываются в штатном расписании.

При повременной системе оплаты труда работникам устанавливаются нормированные задания. Для выполнения отдельных функций и объемов работ могут быть установлены нормы обслуживания или нормы численности работников.

Различают простую повременную форму заработной платы и повременно-премиальную:

· при простой повременной форме заработной платы оплата труда производится за определенное количество отработанного времени независимо от количества выполненных работ;

· повременно-премиальная форма заработной платы предусматривает не только оплату отработанного времени, но и выплату премии за качество работы.

22 Рынок и его особенности на современном этапе. Законодательство о предприятиях

23. Основные функции управления.

Управление - это процесс, потому что работа по достижению целей это серия взаимосвязанных функций.

Функции управления - это конкретный вид управленческой деятельности, который осуществляется

| Основные функции | Конкретные функции |

| Планирование | Управление финансами |

| Организация | Кадровый менеджмент |

| Мотивация | Стратегический менеджмент |

| Контроль | Маркетинг |

24. Цели и задачи управления производством в условиях рынка

Основная цель менеджмента в управлении производством состоит в том, чтобы добиться рационального функционирования производственных подразделений в результате руководства "сверху" путем создания адаптивных информационных систем, использования сложного набора оптимизационных моделей и количественных методов, способных быстро обнаружить и предложить вариант ликвидации любого незапланированного отклонения на любом этапе производственно-сбытового цикла.

Основным требованием к управлению производством является его приспособленность к новым условиям производственно-технологического цикла: к фондоемким и гибким производствам; быстро принимаемым решениям; большой роли человеческого фактора в производстве; улучшению качества продукции; сокращению производственных затрат; лучшему использованию производственных площадей; росту сферы услуг и технического обслуживания выпускаемой продукции.

рамках целей, разрабатываемых для фирмы в целом, ставятся конкретные задачи для каждого производственного отделения или предприятия. Эти задачи могут определяться следующим образом:

· постоянное внедрение в производство новых, более совершенных изделий;

· систематическое сокращение всех видов затрат на производство продукции;

· повышение качественных и потребительских характеристик при снижении цен на выпускаемую продукцию;

· снижение издержек во всех звеньях производственно-сбытового цикла при постоянном внедрении в серийное производство новых изделий, расширении номенклатуры выпускаемой продукции и изменении ее ассортимента.