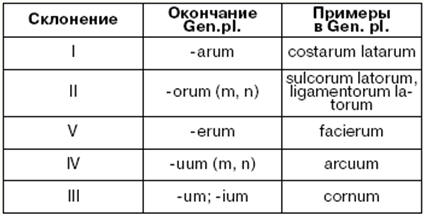

Окончания родительного падежа множественного числа (Genetivus pluralis)

Окончание -um имеют:

1) неравносложные существительные всех трех родов, основа которых оканчивается на один согласный: tendinum (m), regionum (f), foraminum (n); 2) прилагательные в сравнительной степени всех трех родов (у них основа тоже на один согласный): majorum (m, f, n).

Окончание -ium имеют:

1) все остальные существительные с основой более чем на один согласный; равносложные на -es, -is; существительные ср. р. на -е, -ai, -ar : dentium (m), partium (f), ossium (n), animalium, avium, retium;

2) прилагательные 2-й группы всех трех родов: brevi-um (m, f, n).

Примечания.

1. Существительное vas, vasis (n) - сосуд в ед. ч. склоняется по III склонению, а во мн. ч. - по II; Gen. pl. - vasorum.

2. В термине os ilium (подвздошная кость) использована форма род. п. мн. ч. от существительного ile, -is (n) (нижняя часть живота); им. п. мн. ч. - ilia (подвздошная область). Следовательно, неправильно изменять форму ilium на ilii (ossis ilii).

3. Существительное fauces, -ium - зев употребляется только во мн. ч.

4. Существительные греческого происхождения larynx, pharynx, meninx, phalanx оканчиваются в им.п. мн. ч. на -um.

18. Морфемный анализ

В линейной последовательности в составе слова выделяются минимальные, неделимые ни по форме, ни по значению части: приставка (префикс), корень, суффикс и окончание (флексия). Все эти минимальные значимые части слова называются морфемами (греч. morphe - форма). Ядро значения заключено в корне, например: пот-овой, пот-ный, пот-ница, выпот и др. Префикс и суффикс, различаемые по своему положению к корню, называются вместе словообразовательными аффиксами (лат. affixus - "прикрепленный").

Путем их присоединения к корню образуются производные - новые - слова. Окончание - аффикс с грамматическим значением служит не для словообразования, а для словоизменения (по падежам, числам, родам). Членение слова на морфемы называется анализом по составу, или морфемным анализом.

Вся предшествующая окончанию неизменная часть слова, несущая основное лексическое значение, называется основой слова. В словах vertebr-a, vertebral-is, intervertebral-is основами служат, соответственно, vertebr-, vertebral-, intervertebral-.

Основа может быть в одних случаях представлена только корнем, в некоторых других - корнем и словообразовательными аффиксами, т. е. корнем, суффиксом и префиксом.

Морфемный анализ показывает, из каких минимальных значимых частей (морфем) состоит изучаемое слово, но не отвечает на вопрос о том, каков действительный механизм образования слов. Раскрывается этот механизм с помощью словообразовательного анализа. Смысл анализа в том, чтобы вычленить в слове две непосредственно составляющих: тот единый отрезок (производящая основа) и тот (те) аффикс(ы), благодаря соединению которых образовано производное слово.

Различие между словообразовательным и морфемным анализами можно показать на следующем примере.

Прилагательное interlobularis (междольковый) с позиций морфемного анализа состоит из пяти морфем: inter- (префикс), -lob- (корень), -ul-, -аг- (суффиксы), -is (окончание); с позиций словообразовательного анализа вычленяются две непосредственно составляющие: inter- - между (префикс) + -lobular(is) - дольковый (производящая основа, или слово).

Реальный механизм образования: inter- (префикс) + -lobular(is) (производящая основа, не делимая в данном случае на морфемы).

Следовательно, производящей является та, от которой образована путем присоединения к ней аффикса(ов) другая, более сложная по составу производная основа.

Производная основа больше производящей по крайней мере на одну морфему.

Слово, содержащее производную основу, называется производным, а производящую - производящим. Таким образом, производное слово всегда включает производящую основу и аффикс(ы). Слово с непроизводной основой (корнем) является непроизводным.

19. Производящая основа слова

Для выделения производящей основы в рассматриваемом слове следует сопоставить его с двумя рядами слов:

1) содержащих ту же основу (или тот же корень);

2) содержащих тот же аффикс или те же аффиксы); например:

а) cholecyst-itis, cholecyst-o-graphia, cholecyst-o-pexia;

б) nephr-itis, vagin-itis, gastr-itis и т. д. Производящая основа составляет не только материальный костяк производного слова, но и мотивирует, т. е. обусловливает его значение. В данном смысле можно судить о мотивирующем и мотивированном словах или о мотивирующей и мотивированной основах. Так, например, производные - названия болезней сердечной мышцы - myocarditis, myocardiofibrosis, myocardosis, myocardtodystrophia - мотивированы мотивирующей основой myo-card (ium).

Мотивированное слово отличается от мотивирующего большей семантической (по значению) сложностью, например: гистологический термин myoblastus (миобласт), состоящий из двух корневых морфем myo- - "мышца" + blastus (греч. blastos - "росток", "зародыш"), означает малодифференцированную клетку, из которой развивается поперечно-полосатое мышечное волокно. Это же слово послужило мотивирующей основой для образования мотивированного слова myoblastoma (миобластома) - название опухоли, состоящей из крупных клеток - миобластов.

Бывают случаи, когда понятия производящего и мотивирующего слова не полностью совпадают. Это происходит, если мотивирующим служит не отдельное слово, а целое словосочетание (прилагательное + существительное), а в качестве производящей основы используется только прилагательное. Такими, например, являются слова-термины choledocho-piastica, chcledocho-tomia, choledocho-scopia, mastoid-itis, mastoido-tomia, для которых мотивирующими являются словосочетания ductus choledochus (общий желчный проток) и processus mastoideus (сосцевидный отросток), а производящими основами - choledoch- (греч. chole - "желчь" + doche - "сосуд", "вместилище") и mastoid- (греч. mastos - "сосок" + -eides - "подобный", "похожий"; "сосцевидный").

В качестве производящих основ в клинических и патологических терминах употребляются также собственные имена или фамилии лиц, впервые открывших или описавших то или иное явление. Такие "фамильные" термины называются эпонимическими, или эпонимами. Мотивирующим для каждого такого термина обычно является словосочетание - анатомическое наименование, в состав которого входит собственное имя.

Например: в термине highmoritis (гайморит) производящая основа haimor- от имени английского врача и анатома N. Highmore, который описал верхнечелюстную пазуху, названную в его честь гайморовой пазухой. В утвержденной в 1955 г. международной Парижской анатомической номенклатуре все эпонимы (имена авторов) были изъяты и заменены информативными терминами, указывающими на основные морфологические признаки соответствующего образования. Например, вместо эпонима "бартолинова железа" ввели термин glandula vestibularis major, вместо "куперова железа" - glandula bulbourethralis, вместо "вирзунгов проток" - ductus pancreaticus major, вместо "гайморова пазуха" - sinus maxiliaris и т. д.

20. Членимость терминов

Членимыми являются слова, хотя бы одна часть которых повторяется в каких-либо других словах, соотносимых с данными по значению. Членимость разных слов может быть полной или неполной. Полностью членятся те производные, все составные части которых (отдельные морфемы или блок морфем) повторяются в других производных. Если не каждая значимая часть встречается в других современных медицинских терминах, то производное имеет неполную членимость. Например, следующие слова:

1) с полной членимостью: pod-algia (греч. pus, podos - "нога" + algos - "боль"), neur-algia (греч. neuron - "нерв"), а также my-algia (греч. mys, myos - "мышца"), kephal-o-metria (греч. kephalos - "голова"), thorac-o-metria (греч. thorax, thorakos - "грудная клетка", "грудь") и др.;

2) с неполной членимостью: pod-agra (греч. podagra - "капкан"; ломота в ногах; от pus, podos - "нога" + agra - "захват", "приступ"). Если первая часть вычленяется, так как она встречается в ряде современных терминов, то вторая часть - agra - практически является единичной.

Почти все термины - производные слова, возникшие естественным путем в древнегреческом и латинском языках или созданные искусственно из морфем и производящих основ этих языков, являются полностью членимыми. Это означает, что они вместе с тем являются и полностью мотивированными в рамках современной терминологии. Замечательное свойство полной членимости приобретает для овладевающего основами медицинской терминологии еще большее значение благодаря тому, что значительное число морфем и блоков морфем является частотным.

Частотными следует считать те морфемы и блоки, которые повторяются в разных словах не менее 2-3-х раз. Ясно, что чем большей степенью частотности, т. е. большим числом употреблений, обладают части производных, тем более значительную роль они имеют в терминологии. Некоторые высокочастотные морфемы и блоки участвуют в образовании десятков терминов.

Многие морфемы древнегреческого и латинского языков приобрели в терминологии специфические, иногда новые, несвойственные им прежде в древнем языке-источнике значения. Такие значения называются терминологическими. Так, например, греческое слово kytos (сосуд, полость) в латинизированном виде cytus стало использоваться как регулярная корневая морфема в структуре десятков терминов - производных слов - в значении "клетка". Суффикс древнегреческих прилагательных -itis, придававший им общее значение "относящийся, принадлежащий", стал регулярной частью терминов - существительных со значением "воспаление".

21. Терминоэлемент

Любая часть производного слова (морфема, блок морфем), регулярно воспроизводимая в готовом виде при использовании уже существующих или создании новых терминов и сохраняющая определенное приписанное ей в терминологии значение, называется терминоэлементом.

Терминоэлемент - это регулярно повторяющийся в серии терминов компонент, за которым закреплено специализированное значение. При этом не имеет принципиального значения, в форме какой транскрипции, латинской или русской, выступает один и тот же интернациональный терминоэлемент греко-латинского происхождения: infra- - инфра-; -tomia - -томия; nephro- - нефро- и т. д. Например: термин cardiologia - наука о болезнях сердечно-сосудистой системы состоит из начального терминоэлемента cardio - сердце и конечного -logia - наука, отрасль знаний.

Членение термина-слова на терминоэлементы не всегда совпадает с членением его на морфемы, поскольку некоторые терминоэлементы представляют собой целый блок - объединение в одном целом 2-3-х морфем: приставка + корень, корень + суффикс, приставка + корень + суффикс. В такой регулярной формальной и смысловой слитности эти блоки морфем выделяются в ряде однотипно образованных производных, например в терминах asthen-o-spermia - астен-о-спермия, asthen-opia - астен-опия, asthen-o-depressivus - астен-о-депрессивный, asthen-isatio - астен-изация вычленяется блочный терминоэлемент asthen(o)- (астен(о)-), от греч. asthenes - "слабый": отрицательная приставка а- - "не, без" + sthenos - "сила".

Высокочастотные терминоэлементы tom-ia (-то-мия) (греч. tome - "разрез"), rhaph-ia (-рафия) (греч. rhaphe - "шов"), log-ia (-логия) (греч. logos - "наука") - конечные части производных - двуморфемны по своему составу: корень + суффикс -ia, придающий словам общее значение "действие, явление". Высокочастотный терминоэлемент -ectomia (-эктомия) - конечная часть производных - состоит из трех древнегреческих морфем: приставка ес- + корень -tome- - "разрез" + суффикс -ia - "вырезание", "удаление".

Терминоэлементы греко-латинского происхождения составляют интернациональный "золотой фонд" биологической и медицинской терминологии.

С помощью частотных терминоэлементов образуются многочисленные серии однотипных по своей структуре и семантике (значению) терминов. Взаимодействуя друг с другом, терминоэлементы все вместе образуют сложную формально-семантическую терминосистему, которая остается открытой для включения в нее новых терминоэлементов и новых серий терминов и в которой каждому терминоэлементу отведены определенные место и значение.

Огромное число медицинских терминов образуется путем сложения основ, сочетающегося с суффиксацией. При этом чаще других используется суффикс греческого происхождения -ia. Например, haemorrhagia в древнегреческом языке произведено сложением двух основ: haem - "кровь" + rhagos - "прорванный, разорванный" + суффикс -ia.

22. Греко-латинские дублеты

Деление терминоэлементов на связанные и свободные следует постоянно учитывать. Например, при сравнении анатомических значений в нормальной анатомии с одной стороны с аналогичными значениями в патологической анатомии и в комплексе клинических дисциплин - с другой выясняется следующая закономерность: один и тот же орган обозначается двояко - разными не только по своему языковому происхождению, но и по грамматическому оформлению знаками. В номенклатуре нормальной анатомии это самостоятельное и обычно латинское слово, а в патологической анатомии - связанный терминоэлемент греческого происхождения. Гораздо реже в той и в другой дисциплине употребляется одно и то же наименование, заимствованное из одного языка, являющегося источником, например греческие hepar, oesophagus, pharynx, larynx, urethra, thorax, ureter, encephalon и латинские appendix, tonsilla и другие, которые употреблялись еще в античной медицине, а также сложносуффиксальные производные на -turn, созданные в Новое время; к примеру myocardium, endothelium, perimetrium и т. д. Эти слова в качестве свободных терминоэлементов включаются в структуру сложных слов в клинической терминологии: гепатомегалия, эндотелиома, энцефалопатия, миокардиопатия, аппендэктомия. В анатомической номенклатуре встречаются обозначения одного и того же образования как самостоятельным латинским корневым словом, так и греческим компонентом в составе производного; например, подбородок - лат. mentum, но "подбородочно-язычный" - genioglossus (греч. geneion - "подбородок"); язык - лат. lingua, но "подъязычный" - hypoglossus; "языкоглоточный" - glossopharyngeus (греч. glossa - "язык") и т. д. Латинские и греческие обозначения анатомических образований, имеющие абсолютно одинаковое значение, называются греко-латинскими дублетными обозначениями (или дублетами). Можно сформулировать следующее принципиальное положение: как правило, для обозначения большинства анатомических образований (органов, частей тела) применяются греко-латинские дублеты, причем в анатомической номенклатуре - преимущественно латинские слова, в клинической терминологии - связанные терминоэлементы греческого происхождения.

Сфера применения дублетов

23. Значение и место терминоэлементов в структуре производного слова

Терминоэлементы в основном однозначны, однако некоторые из них имеют два и больше значений.

Так, например, терминоэлемент оnсо- (греч. onkos - "груда, масса, объем, вздутость") в одних сложных словах имеет значение "объем, масса" (oncogramma - онкограмма - кривая, отражающая изменения объема; oncometria - онкометрия - измерение объема ткани или органа), в других - "опухоль" (oncogenesis - онкогенез - процесс возникновения и развития опухоли; онколог - врач, специалист в области лечения и профилактики опухолей и т. д.).

Конечный компонент -lysis (греч. "развязывание, разложение, растворение"; lуо - "развязываю, освобождаю") в некоторых сложных словах имеет значение "разложение, распад, растворение" (аутолиз, кариолизис, гемолиз и т. д.), в других - "хирургическая операция освобождения от спаек, сращений" (кардиолиз, пневмо(но)лиз и т. д.).

Обычно место мотивирующей однокоренной основы в структуре слов не влияет на ее значение: будет ли megalo- или -megalia (увеличение), gnatho- или -gnathia (челюсть), blepharo- или -blepharia (веко), значение терминоэлементов останется однозначным. Одни терминоэлементы подобно вышеприведенным могут выступать и первыми, и конечными. Другие могут занимать только одно постоянное место, например в качестве конечных (-cele, -clasia, -le-psia, -peaia), некоторые могут быть только первыми компонентами (auto-, brady-, bary-, laparo-).

NB!

1. Следует иметь в виду, что в зависимости как от конкретного значения другого участвующего в сложении компонента, так и от занимаемого места в сложном слове могут возникнуть некоторые оттенки, влияющие на общий смысл мотивированного слова. Так, однокоренные терминоэлементы haemo-, haemato- и -aemia имеют общее значение "относящийся к крови". Вместе с тем конечный терминоэлемент -aemia, которому предшествует обозначение вещества, указывает на кровь как среду, в которой обнаружены вещества, наличие и концентрация которых в данной среде являются патологическими (azotaemia, uraemia, bacteriaemia и т. д.). Если терминоэлементы haemo- или haemato- сочетаются с обозначением органа, то общий смысл сложного слова - скопление крови в полости органа, кровоизлияние (haematomyelia - кровоизлияние в вещество спинного мозга, haemarthrosis - скопление крови в полости сустава).

2. Для логичного понимания общего смысла производного слова целесообразно начинать семантический анализ составляющих его терминоэлементов с конечного терминоэлемента. Например, gastro/entero-logia: logia - "наука о…": gastro- - "желудок", entera- - "кишечник".

3. Общий смысл мотивированного слова всегда несколько объемней, полнее, глубже, чем простое сложение значений мотивирующих компонентов: например, gastrojejunoplastica (греч. gaster - "желудок" + лат. jejunum - "тощая кишка" + plastike - "формирование, пластика") - хирургическая операция замещения желудка сегментом тощей кишки.

24. Формально-языковые типы клинических терминов

Формально-языковые типы клинических терминов различны.

1. Немотивированные простые слова:

1) простые корневые слова латинского или древнегреческого происхождения: например, stupor - ступор (оцепенение), tremor - тремор (дрожание), thrombus - тромб (сгусток крови), aphthae - афты (высыпания);

2) простые производные (в языке-источнике) - префиксальные и аффиксальные: например, insultus (лат. insulto - "нападать") - инсульт, infarctus (лат. infarcio - "набивать, начинять") - инфаркт, aneurysma (греч. aneuryno - "расширять") - аневризма.

Приведенные простые корневые и простые производные слова и многие другие подобные им клинические термины оказываются нечленимыми в рамках современной терминологии и, следовательно, немотивированными. Чаще всего они не переводятся, а заимствуются, транскрибируются средствами национальных языков (русского, английского и др.) и являются интернационализмами.

2. Термины-словосочетания. Значительное место в клинической терминологии занимают именные словосочетания. Для их образования не требуется никаких особых знаний, кроме грамматических. В каждом словосочетании стержневым является определяемое слово - имя существительное в им. п. ед. или мн. ч. Обычно это родовой термин, т. е. название более высокого, более общего понятия в классификации.

Определяющие слова чаще всего представлены прилагательными. Их роль - уточнение в каком-то определенном отношении родового (общего) понятия: например, pneumonia adenoviralis - пневмония аденовирусная, p. apicalis - пневмония верхушечная, p. haefflorrhagica - пневмония геморрагическая и т. д.

Наиболее частое значение определяющих слов - локализация поражения: abscessus appendicis, ab. femoris, ab. parietis arteriae, ab. mesenterii, ab. poliicis, ab. bronchi, ab. peritonealis; ulcus pharyngis и т. д.

Некоторые словосочетания-интернационализмы включаются в текст на национальных языках традиционно в латинской грамматической форме и транскрипции, например genu valgum (искривленное колено кнутри).

3. Полностью членимые мотивированные термины-слова. Среди формально-языковых типов клинических терминов они представляют наибольший интерес при обучении основам медицинской терминологии. В качестве первых мотивирующих основ в сложных словах выступают греческие или, реже, латинские терминоэлементы с анатомическим значением. Конечные компоненты несут главную смысловую нагрузку, выполняют (подобно суффиксам) классифицирующую функцию.

Одни из них соотносят данное понятие с определенной группой, классом патологических явлений (признаков, состояний, болезней, процессов), другие - с хирургическими операциями или с диагностическими приемами и т. п. Например, термины с начальным терминоэлементом cardio- (греч. kardia - "сердце"): cardiosclerosis, cardioneurosis, cardiomegalia, cardiolysis, cardiotomia, cardiographia, cardiotachometria, cardiovolumometria.

25. Способы словообразования. Деминутивы

Основные способы словообразования - аффиксальный и безаффиксный.

К аффиксальным относятся способы образования производных путем присоединения словообразовательных аффиксов (префиксов, суффиксов) к производящим основам.

Безаффиксные способы используются преимущественно для образования сложных слов.

Сложным является слово, состоящее более чем из одной производящей основы. Сложное слово образуется способом основосложения.

Слово, в структуре которого имеется только одна производящая основа, называется простым: например, costoarticularis - сложное слово, a costalis и articularis - простые слова.

Существуют также смешанные способы словообразования: префиксация + суффиксация, сложение + суффиксация, способ создания сложносокращенных слов и др.

Деминутивы - существительные с общим словообразовательным значением "уменьшительность".

NB!

Мотивированное уменьшительное существительное (деминутив) сохраняет род мотивирующего слова, от которого оно произведено. Склоняются эти мотивированные слова только по I или II склонению независимо от того, к какому склонению принадлежит мотивирующее слово: например, nodus, -i (m); nodu-lus; vas, vasis (n) vasculum.

1. Некоторые искусственно образованные термины не имеют уменьшительного значения; такими являются обозначения стадий развития эмбриона: gastrula, blastula, morula, organella.

2. He имеют также уменьшительного значения существительные macula (пятно), acetabulum (вертлужная впадина) и некоторые др.

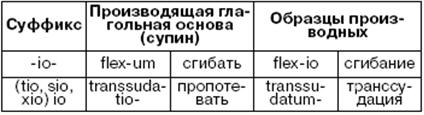

26. Существительные с общим словообразовательным значением "действие, процесс"

В латинском языке есть существительные, которые имеют определенные суффиксы с общим значением "действие, процесс".

1. Существительные этого очень продуктивного словообразовательного типа обозначают операции, способы обследований, физиологические функции, лечения, теоретические понятия в различных дисциплинах: например, auscultatio - аускультация, выслушивание; percussio - перкуссия, постукивание; palpatio - пальпация, ощупывание.

Все три термина обозначают методы исследования внутренних органов.

Имеются производные на -io, обозначающие не только действие, процесс, но и результат этого действия, например, decussatio - перекрест (образование в форме X); impresso - вдавление; terminatio - окончание, конец.

2. Среди искусственно образованных слов на -io некоторые происходят не от глагольной, а от именной основы, например decapsulatio - декапсулация, оперативное удаление оболочки органа; hepatisatio - гепатизация, уплотнение легочной ткани.

3. Существительные с общим словообразовательным значением "предмет (орган, инструмент, прибор), которым производится действие; лицо, осуществляющее деятельность".