Знание и способность сказать «нет»

Человек не сможет сознавать свою индивидуальность, если не обладает правом и способностью утверждать ее. Проще говоря, самоосознание зависит от самоутверждения. Утверждение самого себя подразумевает противопоставление или оппозицию, и тем самым отличается от самовыражения, которое не имеет такого подтекста. Самоутверждение — это провозглашение человеком собственной индивидуальности перед лицом сил, которые ее отрицают. Такие силы существуют как в обществе, так и в семье. Без права на выражение своего отличия индивидуальность слабеет, а ее творческие способности теряются.

Меня часто поражал тот факт, что неспособность пациента знать и понимать самого себя, как правило, сочетается с его неспособностью сказать «нет». На вопросы «Были ли у вас в детстве вспышки гнева?» или «Кормили ли вас в младенчестве грудью?», он неизменно отвечает: «Не знаю». Отсутствие у человека воспоминаний о ранних годах жизни вполне понятно, если принять во внимание теорию Фрейда о подавлении воспоминаний раннего детства. Однако вопросы, относящиеся к настоящему, — «Почему вы улыбаетесь?», «Что вы чувствуете?», «Чего вы хотите?» — часто вызывают тот же ответ: «Не знаю».

Неспособность сказать «нет» проявляется в поведении пациента в ситуациях стресса. Он не может сказать «нет» авторитетным фигурам, не может вежливо отклонить требования, которые считает чрезмерными, и не может противостоять давлению своего социального окружения. Та же самая проблема проявляется в терапии, когда пациент пытается крикнуть «Нет» или «Я не буду», когда бьет кулаками или пинает ногами кровать. Его голосу не хватает убежденности резонанса. Его движения слабы и нескоординированы. Когда он повышает интонацию, в голосе чувствуется страх, слова звучат обрывисто, а не протяжно, что создает впечатление неэффективности протеста. Даже если наблюдать за действиями пациента в записи, недостаток самоутверждения сразу бросается в глаза.

Параллель между недостаточным знанием самого себя и характерологической слабостью, проявляющейся в неспособности сказать «нет», навела меня на мысль о существовании связи между ними. Когда пациент отвечает «Я не знаю», не говорит ли он тем самым «Я не «нет»*[15], означающее «Я не говорю «нет»»? Схожесть звучания слов «знать» и «нет» может быть простым совпадением, но она наводит на вопрос: не является ли отрицание важной составляющей знания?

Знание есть функция различения. Узнать, что такое А, значит отличать его от всего, что есть не-А. Знание возникает от понимания различий. Первое различение, с осознанием которого сталкивается организм — это различие между хорошими или приятными и болезненными ощущениями тела. Даже такие элементарные пары противоположностей, как день и ночь, свет и темнота, верх и низ, находятся за пределами понимания новорожденного человеческого существа. Пока у ребенка не откроются глаза, он живет в мире, где телесное «Я» — это вселенная, а все остальное, «не-Я», просто не существует в сознании. По мере того как отдельные аспекты внешнего становятся дифференцированными от других, они идентифицируются в сознании ребенка с телесными ощущениями. Мать становится человеком, который превращает страдание в удовлетворение, голод в насыщение. На этом раннем этапе, однако, поведение ребенка носит исключительно импульсивный характер. Он еще не научился думать и не приобрел каких-либо знаний.

Переход от импульсивной реакции к мышлению осуществляется благодаря возникновению фрустрации и отрицания. Если бы импульсивные действия организма приводили к удовлетворению всех потребностей и желаний, то в сознательном мышлении не было бы необходимости. Только когда автоматических паттернов поведения оказывается недостаточно, чтобы удовлетворить организм, возникает потребность в сознательном мышлении. Во всех экспериментах по научению с участием животных фрустрация становится тем рычагом, который заставляет обучаться новому поведению, чтобы достичь желаемой цели. В одном из самых известных экспериментов такого рода рядом с клеткой, где сидела обезьяна, клали банан, до которого она не могла дотянуться. После нескольких неудачных попыток достать банан лапой, обезьяна замечала палку, которая была оставлена в клетке. Используя палку как продолжение лапы, она в результате доставала банан. В дальнейшем обезьяна обращалась к помощи палки после меньшего числа безуспешных попыток дотянуться до банана лапой. Можно сказать, что обезьяна обучилась новому навыку, что этот процесс включал в себя элементы мышления и что в результате она обрела знание о новом применении палки.

Роль фрустрации в мышлении очевидна, роль отрицания далеко не так отчетлива. Фрустрация необязательно ведет к мышлению, с той же легкостью она может обернуться гневом и яростью. В действительности это более естественные реакции на фрустрацию. Мышление включается лишь тогда, когда энергия нереализованного желания переводится в другое русло. В какой-то момент, прежде чем фрустрация станет непреодолимой, животное должно прекратить свои бесполезные попытки. «Остановиться, чтобы подумать», — гласит старая истина. Этот знак «стоп», который так необходим для мышления, является непроизнесенным «нет», отрицательной командой из высшего центра, которая сдерживает эмоциональную реакцию и позволяет высшей способности взять контроль в свои руки.

Эта команда, которая прекращает тщетное усилие и перенаправляет энергию импульса в новое русло, и есть голос эго в его творческой ипостаси. Творческий импульс состоит из трех элементов: первый — это сильный импульс, стремящийся к реализации в удовольствии, второй — это фрустрация, которая препятствует реализации через привычные действия, и третий — средство самоконтроля или самодисциплины, которое не позволяет фрустрированному импульсу вылиться в деструктивное поведение. При слабой мотивации к удовольствию усилие может редуцировать к чувству смирения. Если слаба самодисциплина, это приведет к ярости.

Здоровое эго сдерживает непроизвольные реакции тела. Оно не пытается заменить влечения тела своими иллюзиями. Его влияние выражается в сдерживании и служит основой самообладания. Это можно объяснить на следующем примере. Один мой знакомый попал в опасную ситуацию. Оттоком сильной приливной волны его стало уносить в море, и, несмотря на отчаянные усилия выплыть, ему никак не удавалось справиться с течением. Сознавая, что с каждой секундой он все больше поддается испугу и отчаянию, он сказал сам себе: «Не паниковать». В следующий момент у него возникла мысль, что нужно поберечь свои силы и звать на помощь. Так он и поступил, и был спасен.

Я убежден, что способность сказать «нет» самому себе и способность сказать «нет» другим являются просто противоположными сторонами одной монеты. Если право и способность человека утвердить свою обособленность отрицаются, то от этого страдают самодисциплина и самообладание.

Давайте теперь подойдем к этому вопросу иначе. Ребенок, вырастая, неизбежно вступает в конфликт со своими родителями. Но допустим, что в силу необычного характера он слушает все, что скажет ему мать, и следует каждому ее слову. «Съешь это пюре», — командует мать, и ребенок подчиняется. Если бы такая программа осуществлялась на всех уровнях, то научился бы ребенок когда-либо думать? У него не было бы необходимости думать, поскольку мама знает лучше. Ему не нужно было бы учиться, поскольку мама может предвидеть все проблемы и решить все затруднения. Он не получил бы никаких знаний, поскольку они были бы ему не нужны. К счастью, в реальности такое не случается, иначе ребенок закончил бы свои дни беспомощным идиотом.

Если ребенок подчиняется команде, он лишается возможности учиться и приобретать знания. Я не хочу сказать, что ребенку никогда нельзя приказывать. Указания необходимы, но не в ситуациях научения. Последние требуют свободного проявления воли, чтобы в результате возникло мышление.

Установка «я не говорю «нет»» берет начало в семье. Она возникает, когда родитель отвергает обособленность, самостоятельность ребенка и навязывает свою волю, ставя ее выше детского мнения. Это происходит настолько часто, что мы совершенно этого не замечаем. В конце концов, что может знать ребенок? Родитель знает лучше, и, безусловно, его «нет» лучше, чем «нет» ребенка. Однако вопросы, по которым между родителями и ребенком возникают конфликты, редко поддаются решению с помощью превосходящего знания. Стоит ребенку сделать несколько шагов в сторону от матери, делающей покупки, как она тут же приказывает ему вернуться назад. Если он не отреагирует на приказ достаточно быстро, то вполне возможно, разгневанная родительница прибегнет к физическому вмешательству, в результате чего ребенок уже не пойдет, а полетит по воздуху. Я наблюдал подобные сцены множество раз. Суровость, с которой зачастую выдаются эти команды, просто поразительна. «Прекрати сейчас же», «Сиди спокойно», «Не бегай», «Не трогай конфеты», — все это выражается таким властным тоном, что остается только изумляться безрассудной отваге некоторых детей, находящих в себе силы сопротивляться.

Человек, наблюдающий за взаимоотношениями родителей и детей, может сделать единственный вывод: эти отношения строятся не на том, что «мама лучше знает», а на авторитете и послушании. Ребенка необходимо приучить слушаться своих родителей, иначе, опасаются родители, контроль над ним будет утерян и он вырастет плохим человеком. В своем страхе они не учитывают того факта, что ребенок является социальным существом, чьи спонтанные действия служат самовыражению, а не саморазрушению. С момента рождения его реакции диктуются импульсами, являющимися проявлением мудрости его тела. Если исходить из предпосылки, что дисциплина должна быть навязана извне, то развитие подлинной самодисциплины окажется невозможным. Покорность ребенка — следствие страха, это совсем не то же, что самоконтроль. «Хороший», послушный ребенок жертвует своим правом сказать «нет» и в результате теряет способность самостоятельно думать.

Убеждение, что дети вырастут «испорченными», если не навязать им дисциплину, говорит о недостатке веры в человеческую природу. Дети не рождаются чудовищами, однако могут стать таковыми, если родители враждебны и подавляют их независимость. В глазах ребенка такой родитель сам является чудовищем, противостоять которому можно лишь его же методами. Так ребенок становится похожим на своего родителя. Люди удивительно легко забывают основной закон репродуцирования: подобное порождает подобное. Чудовищность, жестокость родителей проявляется в отсутствии уважения к индивидуальности ребенка. Это совершенно негуманно с родительской стороны, — не принимать ребенка таким, какой он есть, а пытаться вылепить из него некий образ того, каким по разумению родителя он должен быть.

Все дети в своем развитии проходят через фазу отрицания. В возрасте от полутора до двух лет они отвечают «нет» на большинство требований и предложений со стороны родителей. «Нет» в этой ситуации выражает растущее у ребенка осознание того, что он может думать сам за себя. Порой спонтанность так захватывает детей, что они говорят «нет» даже тому, что любят. Я вспоминаю, как предложил своему маленькому сыну его любимое печенье. Не успев как следует рассмотреть, что лежит у меня на ладони, он замотал головой, выражая отрицание. Однако, увидев, что ему предлагают, он протянул руку. Проявление настойчивости со стороны родителя в подобной ситуации лишь укрепляет в ребенке его отрицание.

Позволять ли ребенку сделать собственный выбор в той или иной ситуации, зависит от обстоятельств. В принципе, мы должны всегда уважать право ребенка сказать «нет». На практике рекомендуется позволять ребенку поступать по-своему везде, где это возможно. Это позволяет ему развить чувство ответственности за собственное поведение, что является естественной тенденцией всех организмов. Если ранние попытки ребенка самостоятельно регулировать свое поведение встречают отпор у родителей, результатом становятся конфликты, очень трудно поддающиеся в дальнейшем разрешению. Ребенок, который имеет право сказать «нет» своим родителям, вырастает во взрослого, который знает, кто он такой и чего хочет.

Навязывание моделей мышления в просторечии именуется промыванием мозгов. Человеку можно промыть мозги только в том случае, если его воля и сопротивление сломлены. Для этого его необходимо лишить права сказать «нет». Пока это право сохраняется, он будет пытаться узнавать все сам. Он может совершать ошибки, но будет при этом учиться. Пациенты, неспособные выразить свою личную, отличающуюся от других позицию, не могут достичь знания самостоятельно. Они обращаются к терапевту за ответами, которых у него нет. Они не знают, чего в действительности хотят или кто они есть. К счастью, случаи полного промывания мозгов крайне редки. Большинство пациентов страдает от частичной ограниченности самоутверждения, но именно это ограничение ответственно за их проблемы и недостаточное знание самих себя.

Самообладание и способность сказать «нет»

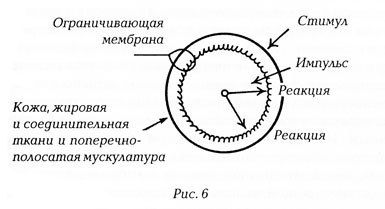

Каждый организм окружен мембраной, которая отделяет его от окружающей среды и обуславливает его индивидуальное существование. Это означает, что организм является самоподдерживающей энергетической системой и что весь обмен с окружающей средой осуществляется через мембрану. Очевидно, здоровье организма зависит от нормального функционирования этой мембраны. Если она слишком пористая, то организм сольется с окружающей средой, если же она непроницаема, то не будет доступа извне. Любой мембране свойственна избирательная проницаемость, которая допускает, к примеру, проникновение пищи и выделение продуктов жизнедеятельности.

В человеческом существе функциональная мембрана тела состоит из кожи, подкожного слоя жировой и соединительной ткани, а также поперечнополосатых, или произвольных мышц. Мышцы включены в мембрану, поскольку они образуют подкожную оболочку по всему телу и, подобно коже, играют роль в функции восприятия. Кожа и особые рецепторы на поверхности тела принимают все входящие раздражители. Произвольные мышцы с проприоцептивными нервами участвуют в восприятии исходящих импульсов. В человеческом теле есть и другие поверхностные мембраны, такие как слизистая пищеварительного тракта и респираторной системы, но они не связаны непосредственно с личностью.

Связь функциональной мембраны с сознанием можно лучше понять, если рассматривать тело как одну клетку. Раздражители, воздействующие на поверхность извне, вызывают ощущения в том случае, если обладают достаточной интенсивностью, чтобы оказать влияние на поверхность. Внутренние импульсы тела тоже осознаются тогда, когда они достигают поверхности. Сознание — это феномен поверхности; сюда входит как поверхность разума, так и поверхность тела. Фрейд описывал эго, которое включает в себя функции восприятия и сознания, как «проекцию поверхности на поверхность»*[16]. События, имеющие место на поверхности тела, проецируются на поверхность разума, где и происходит восприятие.

Множество сигналов и движений организма не достигают сознания. Обычно мы не сознаем биения сердца, не воспринимаем работу кишечника и других органов и функций тела. В целом, только когда внутренняя активность оказывает воздействие на поверхность тела, возникает ощущение и происходит восприятие. Например, сердцебиение может достичь такой силы, что будет отзываться глухим стуком в груди, и тогда человек почувствует свое сердце. Теоретически, импульсы возникают в центре организма и направляются вовне, к объектам внешнего мира. Однако мы не сознаем импульсов до тех пор, пока они не достигают мышечной системы, где может иметь место действие, отвечающее цели импульса. Восприятие не зависит от сокращения мышц. Импульс становится объектом восприятия, когда мышцы получают установку к действию или «готовы» отреагировать.

Мышечная система, которая слишком эластичная, податливая или недостаточно плотная, склонна пропускать импульсы без адекватного контроля со стороны эго и прежде чем эти импульсы будут в полной мере зарегистрированы в сознании. Поведение людей с таким дефектом будет или импульсивным, или истеричным. Несмотря на гиперактивность или сильные эмоциональные вспышки, чувствительность у этих людей снижена. Они проявляют недостаток выдержки или самообладания, и их эго можно назвать слабым. Импульсивность и истерическое поведение распространены среди шизоидных личностей. С другой стороны, недостаточно подвижная мембрана, являющаяся следствием общей мышечной ригидности, блокирует выражение чувства и ограничивает высвобождение импульсов. Ригидному человеку свойственен недостаток спонтанности, его поведение склонно к компульсивности и механистичности. Мышечная ригидность также снижает чувствительность, поскольку мускулатура не может реагировать спонтанно.

Ограничивающая мембрана, особенно кожа, также выполняет защитную функцию по отношению внешним силам. Она позволяет индивиду отсеивать раздражители, отделяя те, которые требуют ответа, от тех, которые можно игнорировать. Если кожа служит слабой защитой, как например, при шизофрении, поступающие из окружающей среды раздражители легко подавляют индивида. В обычной речи мы называем человека с повышенной чувствительностью тонкокожим, а нечувствительного - толстокожим. Любая часть тела, временно лишенная кожи, становится такой чувствительной, что даже легкое дуновение способно вызвать острую боль.

Слово «нет» действует как психологическая мембрана, которая во многом аналогична описанной выше физиологической мембране. Она предотвращает подавление индивида внешними силами и позволяет ему проводить различия среди требований и стимулов, которые постоянно влияют на него. Она служит защитой от излишней импульсивности, ибо человек, способный сказать «нет» другим, может сказать «нет» и собственным желаниям, если это необходимо. Психологическая мембрана определяет границы эго, точно так же как физическая мембрана очерчивает границы тела.

Сказать «нет» — значит выразить оппозицию, которая является краеугольным камнем чувства идентичности. Своим противостоянием другому человек, по сути, говорит: «Я — это я, я — не ты, у меня есть своя голова на плечах». Но если человек все время говорит «нет» и кажется, что он просто не может сказать «да»? Этот вопрос постоянно возникает на лекциях, посвященных данной теме. Человек, который не может сказать «да», опасается, что согласие обяжет его строго следовать определенному курсу, наложит обязательства и т.д. Он не уверен, что имеет право изменить свое мнение, и его негативная позиция — это защита от страха оказаться под контролем. Его «нет» — не утверждение оппозиции, а знак избегания или неучастия. Это пассивное уклонение, а не действие вопреки, не противостояние. Если подвергнуть его установку испытанию, предложив ему ударять по кровати, то обнаружится слабость голоса и несогласованность движений. Его «нет» не выдерживает серьезного вызова.

«Нет» как выражение самоутверждения черпает силу в самопонимании и самосознании человека. Чтобы быть способным сказать твердое, убежденное «нет», человек должен знать, кто он такой и чего он хочет. Желания и импульсы могут быть познаны тогда, когда они достигают поверхности или ограничивающей мембраны организма. Прочность этой Мембраны зависит, таким образом, от внутреннего заряда организма. В то же время «нет» защищает целостность организма. Существует двусторонняя взаимосвязь между стремлением к удовольствию и способностью сказать «нет», между самовыражением и самоутверждением.

Самоутверждение подразумевает, что человек мыслит самостоятельно. Это в свою очередь предполагает, что он имеет право и обладает способностью менять свою точку зрения. Человек, способный выражать собственное мнение или отстаивать свою индивидуальность, в большей степени готов выслушать мнение другого. Сменить «нет» на «да» сравнительно легко, обратное дается намного труднее. Кроме того, «нет» дает человеку время на размышление и принятие решения, поэтому его окончательное согласие можно рассматривать как результат зрелого обдумывания. Чтобы лучше узнать себя, обратите внимание на свое «нет».

Если вы не способны сказать «нет», ваше согласие оказывается одной из форм подчинения, а не выражением вашей воли. «Подпевала», — так неуважительно отзываются о человеке, который боится настоять на своем. Мы склонны подозревать, что за установкой подчинения скрывается подавленный негативизм, и поэтому инстинктивно не доверяем человеку, не способному сказать «нет». В терапевтической работе я неоднократно наблюдал, как пациенты, по мере развития в себе способности сказать «нет», приобретали более позитивную установку и большую уверенность в своей идентичности. Они обретали самообладание. В качестве примера подобного улучшения приведу один случай.

Несколько лет назад мне довелось лечить одну молодую женщину по имени Люси. Ей было около восемнадцати лет, и у нее наблюдалась значительная задержка в эмоциональном и интеллектуальном развитии. Кроме того, отмечалось серьезное нарушение мышечной координации, что типично для людей с умственной отсталостью. Внешне Люси была очень милой и приятной девушкой, по первой же просьбе выполнявшей все предложенные мной упражнения и движения. Однако ее движения были очень непродолжительными и представляли собой скорее жест сотрудничества, чем серьезный подход к делу. Она, к примеру, могла лишь несколько раз пнуть ногами кушетку, сопровождая движения тихим «нет», в котором не было ни капли убеждения. Проделав несколько движений, она останавливалась и смотрела на меня, пытаясь увидеть на моем лице одобрение или неодобрение ее действий. Было очевидно, что Люси требовалось мое одобрение, и я всячески подбадривал ее и одновременно поощрял к более полному самовыражению.

Удары ногами — это, по сути, младенческий паттерн телесного движения и Люси наслаждалась этой одобряемой регрессией. В то же время это проявление возражения, противостояния, пинаться — значит протестовать. Несмотря на то, что ей нравилось пинать, она не ассоциировала это движение с самоутверждением. На первых порах от нее невозможно было добиться громкого и четкого «нет», не говоря уже о крике или вопле. По-видимому, любая сильная форма самоутверждения пугала ее.

Иногда за выражением умственной неполноценности на ее лице мне удавалось уловить проблеск интеллекта. Были моменты, когда наши глаза встречались, я видел во взгляде Люси понимание. Когда это случалось, глаза ее на какое-то время теряли тусклое, застывшее выражение и становились ясными и выразительными. Создавалось впечатление, что она внимательно изучала меня, стараясь понять, насколько мне можно доверять. В других случаях, когда я просил ее широко раскрыть глаза, изображая испуг, она застывала и становилась совершенно неподвижной. Однажды, когда я нажал подушечками больших пальцев на мышцы, расположенные рядом с носом, чтобы блокировать ее механическую улыбку, ее глазные яблоки закатились вверх под веки, а лицо исказилось, как у горгульи*[17]. Она стала похожа на полного идиота, и я понял, что она разорвала контакт со мной и впала в невменяемое состояние из-за некоего глубокого внутреннего страха. Это была необычная, но очень эффективная защита. Столкнувшись с таким явным проявлением идиотизма любой родитель почувствовал бы абсолютную бесполезность попыток навязать свою волю ребенку.

Страх на психологическом уровне является этиологическим фактором предрасположенности индивида к шизофрении. Страх — это парализующая эмоция, которая замораживает тело и расщепляет личность. В расщепленном состоянии связь между разумом и телом разорвана, и это приводит к потере ощущения реальности. Безумие действует как защита против страха, его отрицание. Страх теряет свою силу, когда реальность теряет свой смысл. Таким же образом идиотизм может стать защитой от угрозы уничтожения, которую может чувствовать ребенок, пытающийся противостоять доминирующему родителю. Сопротивление ребенка в таком случае больше не является вызовом для эго родителя. Пожалуй, умственно отсталый ребенок может демонстрировать свое сопротивление без опасения, что это будет воспринято как оппозиция.

В соответствии с этой теорией, мое лечение Люси было направлено на укрепление эго через утверждение ею своей оппозиции, а также на улучшение мышечной координации. Удары ногами со временем становились сильнее и продолжительнее, а ее «нет» — громче и увереннее. Она также била по кушетке теннисной ракеткой, повторяя слова «Я не буду». Кроме того, использовались биоэнергетические упражнения для углубления дыхания и расслабления тела. В конце каждой сессии я отмечал заметное улучшение в состоянии пациентки. Она стала более охотно и непринужденно высказываться, течение ее мыслей стало более свободным. И самое важное, тупое выражение лица и признаки слабоумия в поведении стали возникать гораздо реже.

Можно было предположить, что развитие эго приведет к возникновению оппозиции с родителями. Я предупредил их о такой возможности, и они согласились предоставить ей больше свободы. Результатом стало постепенное и очевидное для всех раскрытие личности пациентки. Такая позитивная реакция на терапию произошла главным образом благодаря установившемуся взаимопониманию между мной и Люси. Она почувствовала, что может полностью рассчитывать на мою поддержку, если раскроет свои чувства и проявит свою позицию, даже если она будет противоречить моей. По-моему, она также чувствовала, что я считаю ее умным человеком, хотя спектр ее интересов был узок, а идеи ограничены. Она понимала всю важность наших занятий и поэтому полностью отдавалась этой работе.

Ее способность к выражению чувств была блокирована крайним физическим напряжением в теле. Мышцы на затылке были сжаты в тугие узлы. Попытки расслабить их с помощью массажа оказывались болезненными, и я всегда останавливался, когда у нее возникал страх. Однако с каждой сессией моя работа с ней становилась чуточку интенсивнее. Поначалу Люси была не способна выносить стресс дольше нескольких секунд. Постепенно, по мере ослабления напряжений ее толерантность возрастала, а дыхание становилось все глубже. Во время первых встреч она двигала руками и ногами словно марионетка, без какого-то бы ни было ритма или чувства. С обретением ощущения свободы самовыражения ее движения становились более естественными и более насыщенными. Она наносила удары руками и ногами с большей энергичностью, а ее голос звучал гораздо сильнее и увереннее, когда она громко произносила «нет» и «я не буду». В результате произошло устойчивое улучшение ее координации.

Одной из самых эффективных методик была игра. Каждый раз, когда она говорила «нет», я говорил «да», все ее «я не буду» встречались с моим «ты будешь». Прошло совсем немного времени, а ее голос стал громче моего, и она настаивала на продолжении тогда, когда я уже был готов сдаться. Большинство детей получает удовольствие от этой игры. Если угрозы и физическая сила исключены, они чувствуют себя на равных со своим оппонентом. Время от времени я соревновался с Люси в перетягивании полотенца. Я был поражен тем, насколько ее пугало проявление собственной силы, обращенной против меня. Но по мере продолжения наших игр этот страх снизился.

Терапия Люси завершилась, когда ее семья переехала в другой город. Мы встречались с ней раз в неделю на протяжении двух лет. Ближе к концу терапии посторонние люди принимали Люси за нормального человека. Ей удалось добиться значительного прогресса, и я надеялся, что при содействии и поддержке она будет развивать свой успех. К счастью, она нашла такую поддержку в лице одного из членов ее семьи.

Причиной умственной отсталости часто оказывается поражение мозга, и вероятно, это является причиной большинства тяжелых случаев, но в данном случае медицинский анамнез не выявил никакой травмы или заболевания, объясняющих состояние Люси. Я сталкивался с еще двумя случаями, когда эмоциональная и интеллектуальная тупость развивалась у нормальных детей, которые подавлялись родителями и становились послушными из страха. Почти нет сомнений в том, что страх, особенно постоянный, оказывает деградирующее воздействие на личность. Промывание мозгов становится возможным лишь тогда, когда страх лишает человека разума.

Несогласие ребенка, выражающееся в слове «нет», хотя и может быть подавлено, не поддается полному уничтожению. Оно продолжает действовать в бессознательном и структурируется в хронические мышечные напряжения, преимущественно в области шеи и головы. Мышцы, ответственные за поворот головы из стороны в сторону, становятся твердыми и спастичными, чтобы сдерживать жест отрицания. Невыраженное «нет» ребенка обращается в бессознательное упрямство. Мышцы челюсти сокращаются, придавая лицу суровое, непреклонное выражение или фиксируют его в положении упорного сдерживания. В горле развиваются мышечные напряжения, подавляющие крик неповиновения.

Все эти хронические мышечные напряжения представляют собой бессознательное отрицание. Поскольку из-за этих напряжений подвижность индивида снижается, этим он выражает свою установку: «Я не буду двигаться». Его телесная ригидность — это форма бессознательного сопротивления, заменившая собой то отрицание, которое он не может выразить иначе. К несчастью, эта установка постепенно распространяется на любые другие требования, исходящие из внешнего окружения и оборачивается самовредительством.

Если «нет» не подавлено, а только заблокировано от естественного выражения, то это приводит к иррациональному, негативному поведению. Это проблема, с которой сталкиваются многие учителя в своих попытках поддержать порядок в классе. Я узнал о весьма оригинальном способе ее решения от одной из моих пациенток, преподавателе нью-йоркской школы. Большинство ее учеников были выходцами из неблагополучных семей, и многие страдали теми или иными эмоциональными расстройствами. Урок часто прерывался шумом, который иногда перерастал в открытое неповиновение. Вместо того чтобы пытаться бороться с этим, ужесточая дисциплину, что вероятно не принесло бы никакого результата, она решила придать детскому неповиновению организованную форму. Два раза в день, с утра и после обеда, она выстраивала учеников и маршировала с ними по классу, стуча ногами и выкрикивая: «Нет, я не буду. Нет, я не буду». Эти действия сопровождались дыхательными упражнениями. Моя пациентка не пыталась объективно оценить результаты своего эксперимента, но она рассказывала мне, что была удивлена эффективностью этого метода. Выразив свои негативные чувства, ученики слушали ее с большим вниманием и активнее работали в классе.

Критичность мышления

В серии своих блистательных эссе «Портреты по памяти» Бертран Рассел делится следующим наблюдением о самом себе: «Будучи всегда скептичным, мой разум, в те моменты, когда мне больше всего нужна тишина, нашептывает мне свои сомнения, отделяя меня от легкомысленного энтузиазма других и перенося в пустыню одиночества». Сознавая страдания, которые причинял ему скептический разум, Рассел не мог заставить его замолчать Он был неотъемлемой частью его как личности, и он стал существенной частью его работы. Это ставит перед нами два важных вопроса. Первый: мог бы Рассел стать тем, кем он стал, не обладая скептическим интеллектом? Второй вопрос: может ли кто-нибудь обладать реальным интеллектом, не будучи при этом в определенной мере скептиком? На оба эти вопроса я отвечаю: «нет».

Скептицизм Рассела является выражением его индивидуальности и независимости. Это атрибут свободного мыслителя, который формирует свои суждения на основе собственного опыта. Скептицизм характеризует мышление человека, способного сказать «нет». Никто не может усомниться в способности Рассела отстаивать свои оппозиционные взгляды. Он был арестован в 1915 году за выражение протеста по поводу вступления Англии в первую мировую войну. В двадцатых годах он подвергся остракизму со стороны своих коллег-либералов за оппозицию русскому коммунизму. В 1965 году он был осужден за организацию протеста против войны во Вьетнаме. К его деятельности можно относиться по-разному, однако не приходится сомневаться в мужестве и прямоте, стоящих за его действиями. Эта прямота прослеживается во всех трудах Рассела, поскольку является чертой его личности.

Было бы ошибочно полагать, что Расселу не хватало воодушевления. Все, что мы знаем об этом человеке, каждая строка его произведений отражает его любовь к жизни, позитивный взгляд и конструктивную точку зрения. Его интеллектуальный скептицизм играет роль сдерживающей силы, с помощью которой зрелое эго уравновешивает увлекающуюся натуру. В противоположность этому, легкомысленный энтузиазм, свойственный обычному человеку, есть не что иное, как отчаянный поиск смысла и уверенности. При отсутствии внутренней убежденности, личностного стержня, массовый человек хватается за любую новую идею, которая на время может послужить поддержкой его нерешительному, колеблющемуся эго. Поверхностный энтузиазм — яркая примета ненадежного, непостоянного человека, которая проявляется, в том числе в сексуальных отношениях.

Критичность или скептический интеллект далеко не то же самое, что негативизм или недоверие. Подлинный скептицизм нуждается в точке зрения, которая подкреплена опытом и поддерживается четкой и объективной логикой. Опыт, лежащий в основе критичности должен носить личный характер, а не быть заученной догмой. Критицизм, опирающийся на догму, является признаком ограниченного ума. Рассел не скептик и не сомневающийся. Он верит в человечество. Он верит, что люди обладают способностью жить в радости и гармонии с миром. Однако он не так наивен, чтобы считать, что существует простое решение человеческой дилеммы. Он ученый, который изучал человеческое мышление и, следовательно, хорошо осведомлен. Его творчество — это результат его постоянных усилий интегрировать эти два мира: субъективный и объективный.

Критицизм играет важную роль в творческом мышлении. Любое продвижение по пути знаний происходит вследствие того, что существующие концепции подвергаются сомнению и отвергаются. Движение вперед невозможно без выхода за пределы прежних представлений и взглядов и, следовательно, без их изменения. Коперник опроверг Концепцию Птолемея, утверждавшую, что Земля является Центром Вселенной, и доказал, что она вращается вокруг Солнца. Дарвин отверг схоластическое учение о том, что Бог создал все виды животных. В результате возникла теория эволюции. Эйнштейн говорил о неприменимости Ньютоновой физики к астрономическим феноменам и ввел теорию относительности. Психоанализ не раскрыл бы тайн бессознательного, если бы Фрейд не подверг сомнению господствовавшие в то время представления об истерии. Величайшие достижения стали возможны лишь потому, что каждый из этих людей руководствовался собственным разумом и имел мужество сказать «нет». Пытливый ум — это скептический интеллект в сочетании с увлеченной и любознательной натурой.

Любому человеку есть что добавить в сокровищницу знаний, опираясь на уникальность личного опыта. Не существует двух людей, воспринимающих мир абсолютно одинаково. Каждый человек обладает уникальным телом и ведет уникальное существование. Таким образом, мы все способны стать творческими людьми, если примем свою индивидуальность. Однако мы отвергаем ее, когда подчиняемся голосу авторитета, подменяя собственные размышления его мнением. Мы должны получить те знания, которыми обладает авторитетный человек, но мы будем учиться лишь в том случае, если мы будем оценивать критически то, что узнаем от него.

Информация становится внутренним знанием после того, как она будет проанализирована и ассимилирована человеком. В противном случае информация уподобляется инструменту, бесполезному для человека, который не знает, как с ним обращаться. Научение*[18] — это не просто вопрос получения информации. Научившийся человек знает, как использовать эту информацию в жизни, особенно в своей собственной. Он соотносит ее со своими чувствами и интегрирует в свой опыт. Она становится его второй кожей, и именно в этом подлинная сущность знания. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, например, что плотник знает, как построить шкаф. Безусловно, он располагает необходимой информацией, но помимо этого обладает и навыками, которые позволяют ему использовать информацию особо не задумываясь. Информация становится частью его мастерства, являющегося истинным знанием. Его ноу-хау несет в себе отпечаток личного опыта и определяет его как специалиста в данной области.

Плотник постиг свое ремесло в процессе работы, а ребенок познает жизнь в процессе ее проживания. Мы не можем обучить ребенка тому, как жить. Обучение — это передача информации, которая, дабы быть полезной, должна быть переведена в знание. Катализатором этого преобразования служит личный опыт. Информация, которая увязывается с опытом человека, становится знанием; все остальное проходит сквозь разум, не будучи усвоенным, и вскоре забывается. Много ли из нас помнят школьный курс геометрии или истории? Какая часть из того, чему нас учили в колледже, сохраняется в памяти до более позднего возраста? Нередко настоящее научение происходит за пределами студенческих аудиторий: через социальное окружение и внеучебную деятельность. Полученное таким образом знание по своей значимости часто превосходит официальное образование.

Предпочтение, которое наша образовательная система отдает обучению перед научением, является отражением бессознательной веры в то, что информация ценнее мышления. Любой педагог хочет, чтобы его студенты получили подлинное знание, однако для него более важно передать информацию, которой он владеет. Почему такое огромное значение придается информации? Может быть, она является своеобразным средством, предотвращающим возникновение у подрастающего поколения сомнений в тех ценностях, на которых зиждется наша культура? По крайней мере, усвоение информации в том объеме, который требуется от студентов, определенно не оставляет времени для творческого мышления. Предполагается, что время для творчества придет после того, как будет усвоена информация, но к тому времени удовольствие от учения пропадает и творческий импульс оказывается задушен. Дипломная работа, последний этап в образовательном процессе, в полной мере разоблачает пристрастие нашей образовательной системы к информации, а не к знанию. Исследовательская работа оказывается в большем почете, чем творческое мышление. То, что это исследование не имеет личного значения для студента и что полученная в ходе его выполнения информация не имеет ценности для общества, уже несущественно. Ведь это, в конце концов, информация, а в наше компьютеризированное время мы наивно полагаем, что располагая достаточным объемом информации, мы сможем разрешить все проблемы человечества.

Какое место может занимать творческое мышление в компьютеризированном мире? Если информация — это все, что нам нужно, то не отказываемся ли мы тем самым от творческой функции человеческой личности? Без творческой искорки удовольствие исчезает из нашей жизни. Мы становимся роботами, чье поведение предопределено, поскольку наши действия могут быть вычислены. Это не очень приятная перспектива, однако, ее осуществление вполне реально, если только мы не отстоим свою индивидуальность. Мы должны сохранить за собой право думать и действовать самостоятельно, а не становиться частью статистики. Но мы не сможем этого сделать, если наше мышление будет основано на статистических данных.

Предположим, что четыре человека из пяти предпочитают определенный продукт, — является ли это достаточным основанием для того, чтобы и вы любили этот продукт? Если да — значит у вас нет собственного вкуса, и вы не можете составить собственное мнение. Вы можете возразить, что такое явное предпочтение указывает на превосходное качество продукта. Тем не менее, ваш скептический ум должен подсказать вам, что в условиях массового рынка предпочтения создаются рекламой. Хотя каждый человек может лично проверить качество продукта и вынести ему свою оценку, специалисты по рекламе знают, что общественность в целом не отличается выраженным вкусом и не обладает критическими способностями. Если бы они думали иначе, то не опирались бы в своей деятельности на рейтинги и данные опросов предпочтений.

Вкус — это фундамент критической функции. У человека, не обладающего вкусом, нет базиса для критики. Суждение, которое не выражает личного чувства, превращается в морализацию. Например, критик, который одобряет или осуждает пьесу из-за содержащихся в ней идей, но не говорит при этом, доставил ли ее просмотр ему удовольствие, дает моральную оценку, но не критический обзор. Если личный вкус критика не является критерием для его суждения, тогда он действует с позиции авторитета, который убежден в том, что лучше всех знает, что хорошо, а что плохо. Мой скептический ум сомневается в его праве выносить подобные суждения. Мнение человека может совпадать или нет с моим собственным, но если он, опираясь на свой вкус, выражает его искренне, я отнесусь к его мнению с уважением.

Если у человека есть вкус, то он, основываясь на своих чувствах, может констатировать, нравится ему эта вещь или нет. Знание человека о том, что ему нравится, а что нет, является субъективным знанием. О том, кто обладает субъективным знанием, можно услышать: «Он знает, о чем говорит». Если человек к тому же может сказать, почему он любит или не любит нечто, то есть может выдвинуть разумные аргументы в поддержку своего вкуса, значит, он обладает критическим мышлением.

Искренне желая, чтобы наши дети могли творчески мыслить и развивали критический взгляд, мы в то же время отказываем им в праве на собственное мнение и спешим навязать свое собственное. Дома и в школе мы пытаемся совершенствовать их вкус, указывая, что им следует любить, а что — нет. Мы не можем понять, что вкус — это врожденное, и что его можно развивать, делать более утонченным, но нельзя создать. Вкус может быть развит под влиянием нового опыта, однако человек, который не знает, что он любит, а что нет, не сможет извлечь пользы из своего опыта. Вкус является врожденным, поскольку с момента рождения мы способны отличить удовольствие от боли. Мы теряем вкус, если наш выбор не принимается во внимание и нас лишают права сказать «нет».

Преподавание искусства, музыки, литературы в рамках школьной программы зачастую соответствует все той же тенденции: больше информации. Маловероятно, что таким образом удастся помочь человеку развить вкус, поскольку вся эта информация подается с позиции авторитета. Прежде всего, указывается, что перед вами великое произведение искусства, гениальная музыка или утонченное литературное произведение, которое не может не нравиться. Воспроизводится та же ситуация, что и в отношениях ребенка и матери, которая говорит ему, что хорошо, а что — нет, поскольку ей это лучше известно. Кто, получив такое указание, способен испытать удовольствие? И если ответная реакция не несет в себе удовольствия, то, как можно считать предложенное вниманию произведение — прекрасным? Все, что в действительности получает человек от подобного авторитарного стиля общения — это информация, а не знание, и уж конечно не понимание и способность ценить прекрасное.

В соответствии с запросами массового общества разворачивается производство массовой культуры. На первый взгляд, репродуцирование и распространение достижений мастеров по доступным ценам может показаться настоящим благом для человечества, однако в результате такого коммерческого подхода ценность этих достижений сводится к простой информации. Слишком большой объем информации может оказаться обескураживающим для рассудка человека, а постоянное навязывание чужого мнения может притупить его вкус. Когда культура становится массовым феноменом, различия пропадают. Разница между высоким и низким, хорошим и плохим стирается, когда исчезает вкус.

Я не спорю с тем, что каждый человек имеет право знать и понимать ту культуру, в которой он живет. Но я не верю, что культуру можно привнести в массы. Роль культуры заключается в превращении массового человека в подлинного индивида, но для этого необходимо признать, что каждый человек обладает индивидуальностью, поддерживать его стремление к удовольствию и уважать его право говорить «нет». Не следует путать информацию и знание. Знание приобретается в результате критического восприятия информации и ее оценки на уровне чувств. Человек учится не только головой, но и сердцем, и всем своим существом. То, что познано таким образом, является подлинным знанием. То, что коснулось лишь головы, остается просто информацией.

Научение — это творческая деятельность, на которую нас вдохновляет обещание грядущего удовольствия, и это обещание выполняется, когда мы действительно научаемся чему-то. Мы добываем информацию, чтобы углубить свое знание и получить еще больше удовольствия. Мы не нуждаемся ни в принуждении, ни во внешнем давлении, которые приняты во многих образовательных системах. Когда образование сопряжено с удовольствием, школа становится радостным приключением самораскрытия и самопознания.

Глава 8

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Любовь

В своем поиске знания человек дифференцирует и выделяет различные аспекты того или иного явления. В результате каждый аспект постепенно теряет свою связь с целым и начинает рассматриваться в качестве независимой переменной. Когда такая аналитическая методика применяется к эмоциям, они определяются или как физиологические реакции тела, или как паттерны поведения, которые могут быть усвоены или отброшены усилием воли. Страх, например, является телесной реакцией, физиологически генерируемой выбросом адреналина в ситуации опасности. И хотя ни секреция, ни наша физическая реакция на нее не подчиняются сознательному контролю, мы постоянно убеждаем детей не бояться, подразумевая тем самым, что они могут контролировать свои эмоциональные ответы.

Подобная непоследовательность относительно природы эмоций лучше всего проявляется в нашем отношении к любви. Наши проповеди и наша литература изобилуют призывами к любви. Несмотря на предостережения, подобные книге Смайли Блантона «Люби или умри», все эти апелляции к сознательному разуму довольно бесполезны для порождения глубокого чувства любви. С другой стороны, мы допускаем, что любовь — это естественное для определенных отношений чувство, мать совершенно естественно любит своего ребенка, а каждый ребенок любит свою мать.

Мы оказываемся часто шокированы и поражены, обнаружив, что так бывает далеко не всегда. С точки зрения сознательного разума и те, и другие отношения вполне обоснованны. Мы согласны с тем, что любовь важна, и об этом полезно напомнить. Ценность любви в том, что она снижает сосредоточенность человека на себе и переводит фокус, хоть на некоторое время, с его эго на взаимоотношения с другими людьми и с окружением. В то же время мы признаем, что любовь должна присутствовать во всех близких отношениях. Однако нам недостает понимания того, что наши эмоциональные ответы не являются изолированными феноменами. Их нельзя считать произвольными реакциями или чисто условными рефлексами. Любовь, например, неотделима от удовольствия. Она возникает из переживания удовольствия и зависит в своем существовании от его предвкушения.

Слово «эмоция» означает движение «наружу», «вовне» или «от». Эмоция, таким образом, может быть определена как движение, проистекающее из возбужденного состояния удовольствия или боли. Шандор Радо разделяет эмоции на две группы: эмоции благополучия (welfare emotions) и эмоции чрезвычайных ситуаций (emergency emotions). По мнению Радо, эмоции благополучия, к которым относятся любовь, симпатия и привязанность, являются «дифференцированными уточнениями переживания и предвкушения удовольствия»*[19]. Проще говоря, мы любим то, что сулит нам удовольствие. Подобным образом, наша симпатия распространяется на тех людей, с которыми у нас существует доставляющее удовольствие взаимопонимание. Никто в здравом уме не будет испытывать симпатию к человеку, от которого исходит угроза боли. Чрезвычайные эмоции, такие как страх, гнев и ненависть, происходят из переживания и предвосхищения боли.

Память и предвосхищение играют важные роли в дифференцировании эмоционального ответа из базовых реакций удовольствия — боли. Если мы в определенной ситуации испытали боль, то при повторении ситуации мы будем ожидать аналогичной боли. Предвосхищая боль, мы будем реагировать страхом или гневом, в зависимости от направления нашего движения. Если мы убегаем от ситуации, то будем испытывать страх; если противостоим ей, пытаясь устранить угрозу боли, то будем испытывать гнев. При отсутствии воспоминаний и ожиданий, которые управляют нашим поведением, наш отклик будет определяться влиянием непосредственного контакта с объектом. Приятный эффект будет побуждать нас тянуться к объекту, болезненный заставит нас отдалиться.

Новорожденный младенец не чувствует и не проявляет любви к своей матери. Его реакции основаны на ощущениях удовольствия и боли. Можно допустить, однако, что способность любить присутствует от рождения, но любовь расцветет при условии созревания сознания и переживания удовольствия от контакта с матерью. Такой опыт скоро придет, поскольку, чтобы выжить, ребенок должен удовлетворять свои важнейшие потребности с помощью матери или человека, ее заменяющего. Когда благодаря растущему сознанию ребенок отождествляет эти приятные переживания с обликом матери, возникает чувство привязанности к ней. Его лицо проясняется при ее приближении, и видно, как по его телу проходят волны приятного возбуждения.

Очень жаль, что в нашей культуре контакт младенца с матерью приносит не только удовольствие. Хотя мать и должна удовлетворять базовые потребности младенца, она при этом может легко нанести ущерб его благополучию. Мы слишком часто слышим младенческий плач и видим слишком много несчастных детей, чтобы питать иллюзию, что в младенчестве все запросы ребенка осуществляются. Маленьким детям необходим почти беспрерывный контакт с материнским телом, и очень немногие женщины готовы отдать младенцу все свое время и внимание. Их личные потребности часто входят в конфликт с нуждами ребенка. Уступая требованиям ребенка, они испытывают раздражение и негодование. Если они не уступают, то в той или иной мере заставляют ребенка страдать. В любом случае, часто складывается болезненная для ребенка ситуация, которая ограничивает его любовь к матери.

Очень часто отношение матери к ребенку оказывается амбивалентным. Ребенок не стал для нее источником абсолютного счастья. Он желанный и нежеланный одновременно. В результате младенец становится объектом некоторой враждебности, главным образом неосознанной, но выражаемой в жестах раздражения, сердитом взгляде, грубом обращении и так далее. Известны и случаи насилия над детьми. Синдром избиваемого ребенка, как оказалось, более распространен, чем предполагалось ранее. В своей книге «Страх быть женщиной» Джозеф Рейнгольд говорит о том, что материнская враждебность широко распространена среди женщин, и документально подтверждает это. Он связывает это с опытом отношений женщины с собственной матерью и конфликтом между ними. Мой собственный клинический опыт подтверждает эти наблюдения. За все годы практики у меня не было ни одного пациента, который не испытывал бы в той или иной степени негативных чувств к своей матери, совершенно оправданных исходя из его детского опыта.

Болезненные переживания не позволяют развиваться чувствам привязанности и любви. Насколько привычным оказывается для ребенка ожидание боли, настолько сдержанными или негативными становятся его реакции. Человек не может любить то, что причиняет ему боль, если у него не развился мазохистский характер. Если любовь возникает из предвкушения удовольствия, то ее противоположность, ненависть, должна возникать из предвосхищения боли. Более подробно эти два чувства, любовь и ненависть, я буду рассматривать в следующем разделе. Сейчас важно понять, как они связаны с удовольствием и болью.

Связь между любовью и удовольствием, которая только что казалась ясной и однозначной, усложняется, если учесть, что материнская любовь является также инстинктивной реакцией на свое потомство. Она является врожденной у тех видов, для выживания молодого поколения которых требуется материнская забота. И укоренена она столь глубоко, что с момента рождения мать будет защищать свое дитя даже ценой собственной жизни, если это потребуется. Но, несмотря на это, даже среди животных этот инстинкт недостаточно силен, чтобы в определенных условиях не допустить уничтожения матерью своих детей. Известно, что самки животных в условиях неволи бросают свое потомство и то же самое время от времени случается с домашними животными. Можно предположить, что отказ от детеныша происходит под воздействием условий, подавляющих у матери предвосхищение удовольствия от выполнения своих функций. У высших животных инстинкт материнской любви, его полноценное функционирование, по-видимому, зависит от удовольствия, которым обычно сопровождается реализация инстинкта. В отсутствие удовольствия инстинкт ослабевает. Наличие удовольствие, напротив, укрепляет инстинктивные действия и преобразует их в осознанное поведение.

Поскольку инстинкт полностью никогда не исчезает, материнская любовь не может отсутствовать совершенно, даже в самой черствой женщине. Каждая женщина знает на уровне тела, что только через реализацию своей женской сущности она сможет испытать радость жизни. Если это глубинное знание противоречит ее жизненному опыту, память о котором определяет ее нынешнее поведение, то развивается конфликт, при котором желание любить своего ребенка так же сильно, как и враждебность. Однако в случае отсутствия удовольствия деструктивная установка берет верх над творческим отношением к ребенку.

В основе любви лежит биологическая потребность в контакте и близости с другим человеком. Через этот контакт происходит стимуляция и возбуждение наших тел, без него они становятся холодными и жесткими. Сама потребность выражается в чувстве влечения, которое биоэнергетически схоже с чувством голода, когда мы нуждаемся в пище. Это ощущение, как и голод, становится интенсивнее, если остается неудовлетворенным. Оно очень сильно у маленьких детей, чья потребность в контакте является максимальной. Интенсивность влечения снижается во время латентного периода и возрастает в пубертатный период, когда набирает силу сексуальная функция.

Осознание различия между влечением и любовью важно для понимания последней. Влечение также связано с любовью, как голод с аппетитом. И голод, и влечение являются нейтральными биологическими потребностями, далекими от предпочтений и предвзятости. Голодный человек готов съесть что угодно; одинокий человек может любого принять в качестве друга. В противоположность этому, аппетит и любовь ориентированы на конкретные источники удовольствия. Аппетит появляется при виде определенного блюда; любовь возникает к конкретному человеку. Влюбленный человек видит в объекте своей любви источник удовольствия. Если предвкушение удовольствия накладывается на биологическое влечение, то потребность в контакте и близости трансформируется в истинную эмоцию. Разница между любовью и влечением проявляется в манерах и поведении человека. Влюбленный человек предвкушает удовольствие, его тело, находящееся в приятном возбуждении, становится горячим и отзывчивым. Человек с нереализованной потребностью в близости печален и замкнут.

Потребность в близости и контакте реализуется в том, что называют зависимой любовью, которую часто ошибочно принимают за настоящую любовь. Если один человек зависит от другого, он будет описывать свое чувство как любовь. Он будет говорить «Я люблю тебя», в действительности подразумевая «Ты нужна мне». Нуждаться и любить — не одно и то же. Нужда может быть болезненна; любовь — приятна. Зависимая любовь привязывает одного человека к другому; Настоящей любви свойственны свобода и непосредственность, важнейшие составляющие удовольствия. Зависимые отношения снижают возможность получения удовольствия и таким образом отдаляют человека от переживания истинной любви. Зависимая любовь характеризуется требованием любви или удовольствия; подлинная любовь дарит удовольствие. Требование любви рационально объясняется следующим образом: «Я в тебе нуждаюсь. Я тебя хочу, Я тебя люблю. Следовательно, ты должен любить меня».

Человек, чье чувство обусловлено зависимостью, убежден в справедливости своих требований любви. Он бессознательно переносит на другого человека свою нереализованную инфантильную потребность в контакте. Его зависимость отражает его младенческий опыт, когда он по-настоящему зависел от своей матери. Удовлетворение его потребностей тогда зависело от ее любви, и его чувство, что он имеет право на эту любовь, потому что она ему необходима, было оправдано. Его бессознательное отказывается принять реалии сегодняшнего дня, заключающиеся в том, что:

1) он давно уже не ребенок,

2) во взрослом мире любить — означает делить удовольствие.

Если учесть, что любовь связана с удовольствием, как может человек требовать любви? Тем не менее, это происходит повсеместно. Родители требуют любви от своих детей и даже считают, что это долг ребенка — отплатить им любовью за их труды и заботу о его воспитании. Они могут добиться видимости любви, если смогут заставить ребенка чувствовать вину, но искреннее чувство не подчиняется приказу. Любовь также нельзя заслужить, как ошибочно полагают некоторые, актами самоотречения. Жена, жертвующая всем ради мужа, однажды может узнать, что тот полюбил другую женщину. Мать, посвятившая себя детям, часто оказывается шокирована, обнаружив, что дети не оценивают по достоинству ее старания. Вообще, установка самоотречения нас отталкивает, и мы тянемся к людям, наслаждающимся жизнью. Мне часто доводилось слышать от пациентов слова: «Я бы хотел, чтобы моя мать позволяла себе получать больше удовольствия от жизни».

И если удовольствие является важнейшим условием любви, любовь также необходима для удовольствия. Ибо любовь представляет собой самоотдачу, которая делает удовольствие возможным. Мы знаем, что работа без полной самоотдачи не приносит удовольствия. В равной степени важно, чтобы человек отдавал себя отношениям, если хочет наслаждаться ими. Самоотдача, как и любовь, возникает из предвкушения удовольствия. Поэтому можно с полным основанием сказать, что степень удовольствия напрямую зависит от уровня самоотдачи или глубины чувства, вкладываемых в работу или в отношения с другим человеком.

Любовь имеет еще одну важную функцию в тех близких человеческих отношениях, от которых зависит продолжение жизни. Она создает атмосферу защищенности, которая позволяет человеку достичь максимальной самоотдачи в отношениях. Эта потребность в защищенности особенно очевидна во взаимоотношениях матери и ребенка. Человеческому младенцу ввиду его абсолютной беззащитности необходимо такое чувство безопасности, которое может быть обеспечено лишь полной самоотдачей матери. Малейшая брешь в чувстве безопасности тотчас же повергает ребенка в состояние страдания и тревоги, воздействие которых преодолеть не так просто. Когда ребенок проходит тот этап, на котором все его потребности удовлетворялись автоматически и начинает независимое существование, тогда мы можем видеть, насколько важна для его благополучия атмосфера материнской любви и заботы, которая окутывает его при появлении на свет.

Взрослые не так беспомощны как дети, но в близких отношениях им тоже необходимо чувство безопасности. Им нужна уверенность в том, что сегодняшнее удовольствие не обернется завтра страданием, вызванным потерей человека, рядом с которым они испытали это удовольствие. Человек ясно понимает: чем больше он наслаждается сегодня, тем сильнее будет страдать завтра, когда потребность в близости и человеческом контакте вновь заявит о себе и не сможет быть удовлетворена. Ибо в природе человека заложено стремление вновь пережить ту ситуацию, в которой он испытал удовольствие.

Человек в большей степени, чем любое другое существо, живет в настоящем, которое включает его прошлое и охватывает его будущее. На основе своего раннего опыта он убеждается в том, что открываясь удовольствию, он в то же время открывается и возможной боли. Если ему довелось пережить множество разочарований, то он будет крайне осторожен в своем предвосхищении удовольствия. Его способность любить и испытывать удовольствие будет снижена. Но даже на фоне самого безоблачного прошлого опыта человек неохотно предается интимным отношениям, которые не имеют перспективы продолжения.

Любовь — это обещание того, что сегодняшнее удовольствие будет доступно и завтра. Она не является ни гарантией, ни обязательством. Слова «я тебя люблю» это не просто выражение в настоящем своих чувств, в них заключено будущее. Они — не обещание любить завтра, ибо это чувство, подобно любому другому, возникает спонтанно из глубин человеческого существа и неподвластно его воле. Тем не менее, большего, чем заключено в этих словах, не требуется, а меньшего будет недостаточно. Только с тем чувством безопасности, которое несет в себе любовь, человек может полностью отдаться удовольствию любви.

Разговоры о любви вне ее взаимосвязи с удовольствием — это не более чем морализаторство. Мораль никогда не решала эмоциональных проблем человека. С другой стороны, делать акцент на удовольствии, пренебрегая базовой потребностью человека в безопасности, стабильности и упорядоченности его существования — безответственно. Это может привести лишь к хаосу и страданию. Положение человека, характеризуемое этими противоположными направленностями, требует творческого подхода. Мы должны понимать, что чем больше удовольствия испытывает человек, тем больше его способность любить. Следует знать, что наша способность давать свою любовь способствует росту нашего удовольствия.

В этом разделе я использовал слово «любовь», как если бы она обладала некой однородностью. В действительности любовь, как и удовольствие, охватывает целый спектр чувств, каждое из которых связано непосредственно с переживанием удовольствия или его предвкушением. Более широким понятием для такого рода чувств является принятие. Диапазон чувств, входящих в понятие принятие, простирается от дружелюбия до любви. Они будут рассмотрены в следующем разделе.

Приятие и враждебность

Эмоции можно разделить на простые и сложные. Простая эмоция имеет только один чувственный оттенок: либо удовольствие, либо боль. Сложные эмоции сочетают в себе элементы и удовольствия, и боли. Печаль и сострадание, например, относятся к сложным эмоциям. Две эмоции или больше могут объединяться и образовывать более сложную реакцию. В частности, чувство обиды сочетает в себе гнев и страх. На то или иное чувство часто накладываются оценочные суждения, порождая то, что я называю концептуальной эмоцией. К этой категории относятся вина, стыд и тщеславие.

Тонкие эмоциональные реакции человека порой вообще не поддаются определению. Невозможно описать словами все оттенки чувств, которые способен испытать человек. У меня нет намерения анализировать все возможные эмоциональные реакции. Однако некоторые из них важны для понимания человеческой личности. Именно на этих чувствах мы сосредоточим свое внимание.

Существуют две пары простых, противоположных друг другу эмоций. Первую пару составляют страх и гнев; вторую — любовь и ненависть. Между полюсами второй пары располагаются все чувства, которые можно сгруппировать под заголовками «приятие» и «враждебность». В основном эти чувства характеризуют наше отношение к другим людям, хотя мы можем говорить о любви и ненависти по отношению к предметам и ситуациям.

Приятие — это обращенность к миру и другим людям, сопровождающаяся позитивным настроем и приятными ожиданиями. Она выражается в теле в виде экспансивной реакции: в результате расширения периферических кровеносных сосудов происходит приток крови к поверхности тела. Это приносит физическое ощущение тепла. Для чувства приятия характерна такая теплота. Говоря о приятном нам человеке, мы используем выражение «теплые отношения». Имеют место и другие физические проявления удовольствия. Мускулатура становится мягкой и расслабленной, замедляется сердцебиение, сужаются зрачки и так далее.

Тепло сосредотачивается главным образом в коже, которая обильно насыщается кровью. В результате возникает желание физического контакта с человеком, являющимся объектом этих чувств. Таким контактом может быть рукопожатие, объятие или поцелуй. Все нежные чувства обладают эротическим качеством и служат выражением эротического импульса, или Эроса. Эротическая составляющая приятия может быть рецессивной (recessive*[20]) или доминирующей. Она рецессивна в случае дружеских отношений и носит доминирующий характер в отношениях сексуальных. Ярко выраженная эротическая составляющая является результатом высокой степени возбуждения, сфокусированного на эротических зонах. Также происходит обильный приток крови к этим областям.

Противоположные чувства — а именно те, которые можно обозначить как враждебные, — также обусловлены током крови, но движущимся уже в противоположном направлении. Происходит отток крови от поверхности тела, что вызывает ощущение холода. Все враждебные чувства характеризуются холодностью. Враждебно настроенный человек вытесняет любые теплые чувства и становится абсолютно холоден по отношению к другому человеку. Он теряет всякое эротическое желание, и ему становится отвратительна идея физического контакта. Все враждебные чувства, следовательно, равнозначны отказу от чувств.

Ни приятие, ни враждебность не несут в себе агрессивного отношения. Агрессия - это функция мышечной системы, которая в ситуации возникновения вышеупомянутых чувств почти не проявляет себя. Хотя агрессивный компонент часто примешивается к этим чувствам, переводя их в конкретные действия. Например, в случае сексуального взаимодействия такое добавление необходимо для того, чтобы мог произойти половой акт. Когда элемент агрессии соединяется с враждебным чувством, это приводит к атаке или нападению, а это отличается от чисто враждебной реакции — характеризующейся холодностью и равнодушием.

Слово «агрессивный» в психологическом смысле противопоставляется пассивности. Агрессия означает движение по направлению к человеку или объекту, тогда как словом «пассивный» обозначают торможение такого движения. Человек может проявлять агрессивную враждебность или агрессивное принятие, точно так же как может быть пассивен в выражении враждебности или принятия. Очевидно, что слово «активный» нельзя использовать в этом контексте как противоположность пассивному, поскольку ему недостает оттенка направления или цели. Агрессивный игрок в теннис преисполнен решимости выиграть, тогда, как активный игрок может не иметь такой цели.

Продемонстрировать полярность чувств приятия и враждебности, поможет обсуждение и сопоставление таких понятий, как дружелюбие и недружелюбие, а также любовь и ненависть.

Дружелюбие отличает наши чувства к человеку, предпочтения, мнения и установки которого близки нашим собственным, от чувств, которые мы испытываем к незнакомцу. С другом можно разделять удовольствия. С незнакомыми людьми человек на это не решается. Однако с каждым актом разделенного удовольствия незнакомец превращается в друга.

Сдержанность, демонстрируемая в отношении к незнакомцу, ярко проявляется в поведении детей старшего возраста. Маленький ребенок, у которого еще не развито чувство «Я», не проводит различий среди своих ровесников. С другой стороны, к новичку в уже сформировавшейся группе детей отнесутся настороженно, и он сам не решится сразу же подойти к детям. Некоторое время он будет наблюдать за их занятиями с некоторого расстояния, постепенно подходя поближе. Когда они немного привыкнут к его присутствию, кто-нибудь из детей может пригласить его присоединиться к общей игре. Когда это произойдет, можно считать, что он принят.

Посторонний человек становится нарушителем спокойствия и гармонии, царящих в уже сплотившейся группе. Его присутствие может мешать привычному выражению чувств и обмену впечатлениями среди участников группы, и, следовательно, может вызвать некоторую враждебность или холодность. С другой стороны, незнакомец привносит некоторую новизну и вызывает возбуждение. Поэтому к нему возникает определенный интерес, который приведет к установлению контакта. Какой из двух факторов будет в наибольшей степени определять реакцию на незнакомца, зависит от характеров членов группы. Уверенному в себе человеку намного легче принять незнакомца, чем неуверенному.

Дружелюбие по отношению к незнакомым людям больше свойственно тем, кто ориентирован на удовольствие, чем тем, кто одержим властью. В целом можно сказать, что когда людям хорошо, они склонны быть более восприимчивыми к незнакомым. Удовольствие делает их доброжелательными и открытыми для нового опыта. Незнакомого человека могут пригласить на вечеринку, при этом в обществе людей, стремящихся к власти, он, скорее всего, будет persona поп grata . Люди, посвятившие себя борьбе за власть, не доверяют незнакомцам и боятся их. Когда удовольствие отсутствует, незнакомца часто встречают с неприязнью и даже враждебностью. Много лет назад я видел карикатуру, ярко иллюстрирующую подобную ситуацию. Два богача-уэльсца стояли в поле, с угрюмыми лицами глядя на приближающегося к ним незнакомца.

- Ты его знаешь, Билл? - спросил первый.

- Нет, - ответил второй уэльсец.

- Швырни-ка в него камнем, - сказал первый.

Гостеприимное отношение к незнакомым людям является частью обучения иудейско-христианской традиции, а также некоторых других. Современная цивилизация, с ее безграничными возможностями для путешествий и общения, казалось бы, должна разрушать существующие барьеры между людьми. Но создается лишь видимость этого процесса. Под маской радушия и сердечности, с которой встречают туриста, всегда можно заметить скрытую сдержанность и холодность по отношению к незнакомцу, со стороны людей, жизнь которых лишена радости.

Преследование незнакомца является уже скорее выражением ненависти, чем просто недружелюбия. Являясь подходящим объектом для враждебных чувств, он легко становится мишенью подавленной ненависти, истоки которой восходят к болезненным переживаниям детства. Люди проецируют на незнакомца те глубокие враждебные чувства, которые изначально были направлены на родительские фигуры, но подавлялись под воздействием вины. Незнакомец становится козлом отпущения, на которого Могут быть излиты все враждебные чувства. Такой перенос обычно получает социальное одобрение и легко рационализируется со стороны эго. Недружелюбие, которым встречают незнакомца, может исчезнуть при более близком знакомстве, но было бы ошибкой полагать, что ненависть к чужаку можно преодолеть с помощью воспитания и наставлений.

Подавленная ненависть требует терапевтической работы, которая могла бы помочь ее высвободить. Во-первых, необходима та или иная форма аналитической техники, способная вывести в сознание подавленный материал. Во-вторых, следует проработать и высвободить чувство вины, которое способствует поддержанию враждебных чувств в подавленном состоянии. И, в-третьих, должны быть предоставлены некоторые средства для физического выражения враждебности в контролируемых условиях, чтобы позволить разрядиться скрытым за чувствами физическим напряжениям. Когда это происходит, способность человека к переживанию удовольствия восстанавливается, и «хорошие чувства» становятся естественным состоянием его тела.

Любовь и ненависть — известная пара противоположностей. Можно хорошо себе представить себе, насколько они противоположны, если вспомнить, что ненависть - это остывшая (frozen) любовь, то есть любовь, обратившаяся в лед. Когда любовь превращается в ненависть -это происходит не из-за простого разочарования. Поскольку любовь основывается на ожидании удовольствия, то в отсутствие оного она просто медленно увядает. Отвергнутый влюбленный чувствует обиду, но не ненависть. Ненависть возникает как следствие предательства. Если человек сделал признание в любви, которое было принято другим, то его сердце полностью раскрывается, он всецело доверяет себя другому. Предать его доверие — все равно, что вонзить нож в сердце. Предательство вызывает у человека шок, который парализует все его действия и блокирует все чувства. Это похоже на то, как продукты подвергаются моментальной заморозке, останавливающей все внутренние биохимические процессы.

Только предательству под силу превратить чувство принятия во враждебность. Предательство дружбы обращает позитивное чувство в неприязнь. В результате предательства доверия принятие оборачивается враждебностью. Степень враждебности, соответственно, оказывается пропорциональна интенсивности позитивных чувств, вложенных в отношения.

Чувства симпатии и доброжелательности объединяют людей и создают истинный дух сообщества, так что каждый человек заботится о благополучии другого. Для любви особенно характерны взаимная забота и обоюдная зависимость. Влюбленный человек принимает любимого в свое сердце и в то же время отдает свое сердце ему. Вполне понятно, почему предательство имеет такие последствия. Оно наносит глубокую рану, которая заживает очень медленно и оставляет рубец на всю жизнь.

Самым тяжким является предательство ребенка родителем, особенно матерью. Маленький ребенок не только целиком зависит от своей матери, но и полностью открыт ей. Мать предает его, когда выражает по отношению к нему враждебность или ведет себя деструктивно. В результате у ребенка возникает чувство, что его не любят. Проявление гнева не имеет таких последствий. Гнев — это прямое, открытое чувство, которое в действительности свидетельствует о заинтересованности. Враждебность по отношению к ребенку — это совершенно другой вопрос. Враждебность никогда не бывает биологически оправдана, поскольку ребенок является продолжением матери. Это выражение ненависти матери к самой себе и перенос той враждебности, источником которой стало предательство женщины ее собственной матерью.

Враждебность по отношению к ребенку обычно возникает, когда он перестает соответствовать образу того, каким в родительском представлении должен быть ребенок. Этот образ является также их бессознательным, идеализированным образом собственного «Я». Если ребенку не удается соответствовать этому образу, родитель чувствует себя преданным. Чувство, что его предатели, превращает родительскую привязанность во враждебность, вызывающую впоследствии негативную реакцию у ребенка. Так создается порочный круг, из которого ни родитель, ни ребенок не находят выхода. Подобной прискорбной ситуации можно избежать, если родители будут ясно понимать, что их ребенок, как любое живое существо, в своем поведении руководствуется единственно принципом удовольствия. Воспитание из ребенка будущего члена цивилизованного общества требует творческого подхода, основанного на признании этого принципа, — если мы хотим избежать разрушительных последствий родительской враждебности.

Ненависть содержит в себе возможность любви. Если, например, предательство прощено, то человек оттаивает, и поток его чувств возобновляется. Такое часто происходит на поздних стадиях терапии. В самом начале терапии каждый пациент постепенно сознает подавляемую враждебность или ненависть по отношению к родителям, вызванную их предательством. Потом эти негативные чувства высвобождаются, как описано выше. После разрядки всех напряжений и появления позитивных чувств, пациент может принять тот факт, что поведение матери определялось ее собственным воспитанием, и может простить ее. Теперь он испытывает подлинную привязанность к матери вместо принудительной любви, которой был обременен. Ненависть постепенно сменяется любовью также и вне терапевтических сессий, когда происходит честный обмен чувствами и подлинное примирение.

Известны и такие случаи, когда первоначальная реакция ненависти спонтанным образом сменялась любовью. Подобное развитие событий можно объяснить тем, что сильное влечение существовало всегда, однако течению его препятствовала боязнь предательства. Этот страх можно выразить следующим образом: «Если я позволю себе тебя любить, ты отвернешься от меня и причинишь мне боль, поэтому я ненавижу тебя». По мере снижения чувства страха при дальнейших контактах любовь расцветает. Страх предательства может также скрываться за чрезмерной ревностью, заставляющей человека с подозрением следить за каждым шагом любимого человека.

Гнев и страх

Другая пара эмоций — гнев и страх — связана с переживанием или предвосхищением боли. Их возникновение совпадает с развитием мышечной системы. Уже на первом году жизни ребенок начинает реагировать на боль и недомогание произвольными движениями. Этому предшествуют исключительно непроизвольные реакции в виде плача, изгибаний и извиваний тела и беспорядочных ударов ногами. Эти действия выражают чувство раздражения, которое позднее сменяется гневом. Эмоция гнева постепенно вытесняет плач как средство разрядки напряжения. Однако гнев маленького ребенка, как правило, не способен повлиять на ситуацию и обычно переходит в плач, который является базовым механизмом высвобождения напряжения.

Вообще, гнев является более эффективной реакцией, чем плач, поскольку он направлен на устранение причины боли. Для этого соответственно необходимо обладать способностью распознавать причину и понимать, на какой именно объект следует направить гнев. В то время как плач сопровождается ощущением собственной беспомощности в сложившейся ситуации, гнев преодолевает это чувство.

В состоянии гнева мышцы вдоль спины заряжаются возбуждением, мобилизуя тело для атаки. Гнев ощущается как волна, движущаяся вверх по спине, к голове и рукам. Такой прилив эмоции сопровождается мощным притоком крови к этим частям тела. При наличии торможений и напряжений, блокирующих этот поток чувства, может возникнуть головная боль. С другой стороны, плач переживается как отток. Во время плача заряд покидает мышечную систему и напряжение выходит наружу через конвульсивное рыдание. Гнев во многих отношениях подобен грозе: после разрядки чувства через интенсивные движения сознание проясняется и возвращается хорошее самочувствие, тогда как плач можно сравнить с тихим дождем.

Гнев и страх относятся к эмоциям, возникающим в чрезвычайных ситуациях, они активируют симпатико-адреналовую*[21] систему, чтобы обеспечить дополнительную выработку энергии для борьбы или бегства. В том и другом эмоциональном состоянии мышечная система заряжается и мобилизуется к действию. В случае гнева организм готовится к нападению на источник боли. При возникновении страха организм настраивается на отступление и бегство от опасности. Эти два противоположных направления движения отражают то, что происходит в теле. Движение, направленное вверх вдоль спины, которое у собаки поднимает шерсть дыбом вместе с подачей головы вперед и опусканием плеч, представляет собой подготовку к нападению. Результатом движения вниз вдоль спины становится втягивание нижнего отдела позвоночника и заряжение ног к бегству. В состоянии страха человек разворачивается и бежит. Если бегство невозможно, то возбуждение застревает в области спины и шеи, плечи поднимаются, глаза широко раскрываются, голова отводится назад, таз поджимается. Являясь типичным выражением страха, такая поза тела указывает на то, что человек находится в постоянном состоянии страха, не зависимо от того, сознает он это или нет.