3. Схему лабораторной установки её краткое описание и техническую характеристику.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по курсу

«Строительная механика и металлические конструкции подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин»

для специалистов специальности 23.05.01.

«Наземные транспортно-технологические средства»

Новороссийск 2020 г.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА И ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ОФОРМЛЕНИЮ

Отчет по лабораторной работе является основным документом, в котором излагаются сведения о выполненной работе. Отчет составляется каждым студентом, проверяется и принимается преподавателем, проводившим лабораторные занятия. Отработанный и систематизированный материал в отчете излагается четким и ясным языком в логической последовательности. Отчет должен быть аккуратно оформлен и содержать следующие разделы:

1. Цель и задачи работы.

2. Перечень оборудования, приборов.

3. Схему лабораторной установки её краткое описание и техническую характеристику.

4. Методику исследования и схемы измерений.

5. Таблицу испытаний и математическую обработку результатов измерений.

6. Анализ результатов и выводы по работе

В зависимости от цели конкретной лабораторной работы, отдельные разделы могут быть исключены. В перечне оборудования и приборов указывается их тип, модель, а для измерительных приборов - обязательно их точность.

Отчет по всем лабораторным работам выполняется на листах бумаги формата А4 (ГОСТ 2.301-68), сшивается вместе и оформляется титульным листом. Допускается сдавать каждую лабораторную работу отдельно, но в этом случае каждый отчет должен иметь титульный лист но установленной форме. На рисунках в отчете изображаются схемы установок, схемы измерений, графики с последовательной нумерацией арабскими цифрами по каждой работе, согласно требованиям.

Курсанты, пропустившие лабораторные занятия, проводят отработку с разрешения преподавателя в присутствии лаборанта кафедры и защищают отчет во время дополнительных консультаций.

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Цель работы: приобрести навыки анализа металлоконструкций грузоподъёмных кранов, составления их расчетных схем и определения действующих нагрузок для различных случаев нагружения.

Оборудование, приборы и принадлежности: модели кранов, атласы конструкций кранов, заводские чертежи.

Пояснения к работе

Кран грузоподъёмный - машина циклического действия, предназначенная для подъема и перемещения груза в пространстве, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другим грузоподъёмным органом. Грузоподъёмные краны по типу их металлоконструкций классифицируют на краны мостового, стрелового и кабельного типов. На рис. 1.1 представлены данные распределения кранов по типам.

Кран мостового типа - кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или стреловому крану, перемещающимся по мосту. К этому типу кранов относятся:

ж мостовой — кран, у которого несущие элементы конструкции опираются непосредственно на крановый путь;

- козловой - кран, у которого несущие элементы конструкции опираются на крановый путь при помощи двух опорных стоек;

- полукозловой - кран, у которого несущие элементы конструкции опираются на крановый путь с одной стороны непосредственно, а с другой - при помощи опорной стойки;

- кран-перегружатель причальный - кран с одной или двумя консолями, у которого несущие элементы конструкции опираются на крановый путь при помощи портала.

Кран стрелового типа — кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле. К этому типу кранов относятся:

- портальный - кран передвижной поворотный на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта;

- полупортальный - кран передвижной поворотный на полупортале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта;

- стреловой - кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовой части;

- стреловой самоходный - кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно-стреловым оборудованием и может перемещаться в нена-

-  башенный — кран поворотный со стрелой, закрепленной в верхней часта вертикально расположенной башни;

башенный — кран поворотный со стрелой, закрепленной в верхней часта вертикально расположенной башни;

- железнодорожный - кран, смонтированный на платформе, передвигающейся по железнодорожному пути;

- плавучий - кран на самоходном или несамоходном понтоне, предназначенном для его установки и передвижения;

- стреловой судовой - кран поворотный, установленный на борту судна и предназначенный для его загрузки и разгрузки;

- мачтовый — кран поворотный со стрелой, закрепленной шарнирно на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры;

- мачтовый вантовый - кран манговый с закреплением верха мачты посредством канатных оттяжек - вантов;

- мачтовый жестконогий - кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством жестких тяг;

- консольный - кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к жестко закрепленной консоли (стреле) или тележке, перемещающейся по консоли (стреле);

- консольный на колонне — кран консольный, имеющий возможность вращаться на колонне, основание которого прикреплено к фундаменту, либо прикреплен к колонне, которая может вращаться в подпятнике, размещенном в фундаменте;

- настенный — кран консольный, прикрепленный к стене либо перемещающейся по надземному крановому пути, закрепленному на стене или несущей конструкции;

- велосипедный - кран консольный, передвигающийся по наземному рельсовому пути и удерживаемый верхней направляющей;

- кран-манипулятор - кран стрелового типа, установленный на автомобильном шасси и служащий для его загрузки и разгрузки.

Металлоконструкции кранов стрелового типа по конструкции башен, стрел, опорных рам, каркасов, порталов весьма разнообразны.

Кран кабельного типа - кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным на двух опорах. К этому типу кранов относятся:

- кабельный - кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленное в верхней части опорных мачт (башен);

- кабельный мостовой - кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные на концах моста, установленного на опорных стойках.

Основными расчетными элементами металлоконструкций грузоподъёмных кранов являются:

- для мостовых кранов - пролетное строение (главная и вспомогательная балки или фермы), концевая балка;

- для козловых кранов - пролётное строение, опоры (ноги);

- для стреловых кранов — опорная рама, стрела;

- для башенных кранов - опорная рама, башня (колонна, мачта), стрела;

- для портальных кранов - портал, колонна, стрела, каркас;

- для кабельных и кабельных мостовых кранов - несущие канаты, мост, опорные стойки (башни).

Расчётная схема должна наиболее близко отражать конструктивные осо-

бенности реальной металлоконструкции. Она представляет собой геометри-

ческую систему, не изменяющуюся под нагрузкой, состоящую из прямоли-

нейных стержней постоянного сечения, соединенных в узлах жестко или

шарнирно;

Из разнообразных сочетаний нагрузок, действующих на металлоконструкцию грузоподъёмных кранов, приняты три основные случая нагружения:

- первый (I) - нормальные нагрузки рабочего состояния, возникающие при работе крана в нормальных условиях эксплуатации. По этим нагрузкам производится расчёт на сопротивление усталости;

- второй.(II) - максимальные нагрузки рабочего состояния возникают при работе крана в наиболее тяжелых условиях эксплуатации с номинальным грузом. По этим нагрузкам производится расчет прочности и устойчивости крана в целом и отдельных его элементов;

- третий (III) - нагрузки нерабочего состояния возникает при отсутствии груза (монтажные, транспортировочные, ураган и т.д.). По этим нагрузкам производится проверка прочности и устойчивости крана в целом и отдельных, его элементов.

Порядок выполнения работы

По моделям, атласам и чертежам кранов изучить особенности металлоконструкций, составить расчетные схемы (плоские и пространственные), привести таблицу сочетаний действующих нагрузок и определить их значения.

Изучение металлоконструкций грузоподъёмных кранов вести в следующем порядке: мостовые и козловые краны, перегружатели, стреловые, башенные, портальные, консольные и кабельные краны.

Контрольные вопросы

Какие краны имеют металлическую конструкцию мостового типа?

Какие краны имеют металлическую конструкцию стрелового типа?

Какие краны имеют металлическую конструкцию кабельного типа?

Какие основные расчетнье элементы имеет металлическая конструкция кранов мостового типа?

Какие основные расчетные элементы имеет металлическая конструкция кранов стрелового типа?

Какие основные расчетные элементы имеет металлическая конструкция кранов кабельного типа?

Как соединяются основные элементы металлоконструкций кранов мостового, стрелового и кабельного типов?

В чем заключается принципиальное отличие расчетных схем металлоконструкций грузоподъёмных кранов мостового, стрелового и кабельного типов?

Лабораторная работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ

Цель работы: овладеть методами измерения напряжений в элементах металлоконструкций грузоподъёмных кранов и сравнения их с расчётными; приобрести практические навыки работы с различными типами тензометров.

Оборудование, приборы и принадлежности: тензометры Аистова, измеритель деформации ИД-70М, тензометрический усилитель, шлейфовый осциллограф, балочка равного сопротивления с наклеенными тензометрами,

Пояснения кработе

Существует ряд способов определения напряжений и усилий в элементах конструкций машин. Широкое распространение получила тензометрия, которая основана на изменении деформаций и оценке по ним напряженного состояния элемента конструкции. Измерение деформаций производится с помощью тензометров и тензометрических преобразователей (механических, оптических, пневматических, струнных, электрических тензометров).

Согласно закону Гука величина напряжений по деформации элемента

может быть определена из выражения

|

Тензометры измеряют линейную деформацию Δl на определённой длине -

базе l. Чем больше величина базы тензометра, тем выше его точность. Тензо-

метры, применяемые при определении напряжений в элементах конструкций

обычно позволяют изменять величину базы l. Так как линейные деформации,

как правило, малы, то показания тензометра должны увеличиваться. При этом

коэффициент увеличения должен быть таким, чтобы обеспечить необходи-

мую точность измерения деформации.

Электромеханически тензометр Аистова (рис. 2.1) представляет собой "Г" - образный корпус, на котором закреплены все детали.

Корпус состоит из

трёх частей: верхней - вертикального элемента А, нижней - вертикального элемента Б и горизонтального элемента (станины) В. Станина опирается на две призмы: регулируемую 1 и нерегулируемую 2, которыми тензометр устанавливается на исследуемый элемент. Призма 2 соединена со станиной шарнирно и жестко с рычагом 3. Рычаг 3 имеет контакт, который касается заострённого кон-

ца микрометрического винта 4, и диск со шкалой 5, имеющей 100 делений.

Верхняя часть корпуса А изолирована от нижних частей Б и В электроизоляционной прокладкой 6. Регулируемая призма 1 перемещается в пазах станины, что позволяет измерять базу от 20 до 50 мм. Дальнейшее увеличение базы возможно с помощью удлинителя. К частям корпуса А и Б при помощи клемм 7 и 8 присоединяется источник питания, в сеть которого включена электролампочка Л или звонок Зв. Тензометр специальной струбциной прижимается призмами I и 2 к поверхности исследуемого элемента, вращением микро метрического винта 4 его заострённый конец приводится в со-прикосновениее с контактом на рычаге З.В этот момент электрическая часть замыкается, что отмечается звуковым или световым сигналами. На диске берётся первый отсчет n1. После этого элемент нагружается, база тензометра l деформируется на величину ±Δl, верхний конец рычага 3 получает перемещение, контакт между винтами и рычагом 3 нарушается» электрическая цепь размыкается. Вращением винта 4 вновь замыкают электроцепь и берут отсчет n2. Разность отчетов Δn пропорциональна деформации базы прибора. Определив относительную деформацию по выражению (2.1), находят напряжения в элементе. Геометрические размеры d, L и шаг микрометрического винта подобраны таким образом, чтобы увеличение прибора составляло 1000 и соответственно цена одного деления шкалы диска 5 была равна 0,001 мм. Полный оборот диска соответствует деформации 0,1 мм, а весь ход микрометрическо-го винта позволяет измерять деформацию до 0,8 мм.

Электрические тензометры основаны на тензоэффекте, т.е. свойстве проводников изменять электропроводимость (омическое сопротивление) при изменении напряженного состояния. В этом случае соблюдается зависимость

где R - сопротивление базовой длины проводника;  - изменение сопротивления базы проводника; К - коэффициент тензочувствительноста.

- изменение сопротивления базы проводника; К - коэффициент тензочувствительноста.

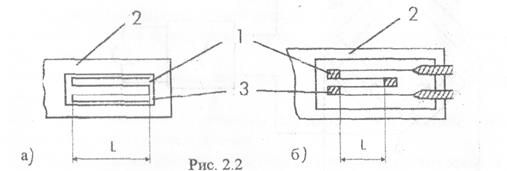

Этими тензометрами можно измерять как статические, так и; динамические нагрузки. Электрический тензометр состоит из следующих основных устройств: тензорезистора, усилителя и регулирующей аппаратурь. Тензоре-зистор 1 (рис. 2.2) наклеивается на испытываемый элемент конструкции 2; после приложения нагрузки его решетка 3, имеющая базу l, деформируется вместе с элементом. Сопротивление решетки изменяется пропорционально напряжению элемента. Изменение AR вызывает изменение тока, проходящего через решетку тензорезистора, сигнал усиливается и фиксируется регистрирующей аппаратурой (рис. 2.3).

Нашли широкое применение резисторы двух типов: проволочные и фольговые. Резисторы первого типа (рис. 2.2, а) изготавливаются из проволоки с высоким сопротивлением (обычно из константана, нихрома) диаметром 2 -50 мкм. Длина и диаметр проволоки принимаются такими, чтобы тензорези-стор имел сопротивление 50 - 400 Ом. База тензорезисторов в целях унификации нормирована и составляет 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 и 200 мм. Фольговые тензорезисторы (рис. 2.2, б) имеют решетку из металлической фольги толщиной 0,005 - 0,01 мм, полученную вытравлением лишних частей фольги. Этим способом получают тензорезисторы любой формы. Коэффициент тензочувст-вительности обоих этих типов К=1,8 - 2,2.

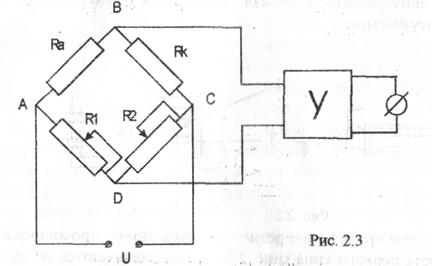

Для регистрации изменения тока, пропорционального изменению сопротивления тензорезистора, применяют мостовые схемы (рис. 2.3), имеющих наиболее высокую чувствительность и точность.

Мост (рис. 2.3) состоит из четырёх плеч (сопротивлений): R1, R2 -регулируемых, находящихся в усилителе и позволяющих балансировать мост;

Ra - рабочего (активного) тензорезистора, наклеенного на нагружаемый элемент: Rk - компенсаторного (температурного) тензорезистора, наклеенного на такой же материал, что и активный, но так, чтобы он не испытывал деформации. В одну диагональ АС моста включен источник питания, а в другую ВД -регистрирующий прибор Р через усилитель У. Деформация элемента передается тензорезистору, что приводит к изменению его сопротивления Rа, и нарушению балансировки моста; в нем начинает протекать ток, для усиления которого используют тензометрическиЙ усилитель, а для регистрации его может служить стрелочный прибор или осциллограф (лучевой или шлейфо-; вый для записи на фотоплёнку). Измеритель статических деформаций ИД-70М с питанием от сети переменного тока предназначен для измерения как статических, так и медленно изменяющихся деформаций. Измерения проводятся по мостовой схеме (рис. 2.3). Применяются проволочные тензорезисторы с сопротивлением 50-500 Ом и коэффициентом тепзочувствительности К=1,8-2,2. Цена деления для стали с Е=2.1*10^-5 МПа cоответствует 0,21 МПа. Конструктивно прибор выполнен переносным, массой 7,3 кг.

Для измерения напряжения различными методами тензометрии в лабораторных условиях и сравнения их результатов между собой и с расчетными применяется баночка равного сопротивления. Напряжения в сечении консольной балочки определяются по формуле

(2.2)

(2.2)

где  - изгибающий момент силы Р на плечи Х:-

- изгибающий момент силы Р на плечи Х:-  момент

момент

сопротивления балочки; здесь h и b - соответственно высота и ширина её. Для того, чтобы напряжения в любом сечении балочки были постоянны, надо, момент сопротивления изменять линейно по её длине. При постоянной высоте h должно быть и  где bо - ширина балочки в заделке; длина ба-

где bо - ширина балочки в заделке; длина ба-

лочки (плечо силы). Тогда из формулы (2.2) имеем

(2.3)

(2.3)

Изучить по инструкции прибор ИД-70М и измерить им статические напряжения в балочке. Сравнить их с расчетными. Изучить по инструкции регистрирующую аппаратуру и измерить напряжения в балочке. Измерения занести в табл. 2.1. Построить графики зависимости напряжений в балочке от величины нагрузки для всех способов измерений.

Контрольные вопросы

Какова цель тензометрических исследований?

Назовите методы измерения напряжений и усилий в элементах металлоконструкций?

На каком принципе измерения напряжений в элементах конструкции основана тензометрия?

Чем принципиально отличаются измерения напряжений механическими тензометрами и тензорезисторами?

Какими методами тензометрии можно измерять статические и динамические напряжения?

Для каких целей в тензометрии используется баночка равного сопротивления?

Что представляет собой блок - схема прохождения сигнала от тензорези-стора до регистрирующего прибора?

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ НА ДЕФОРМАЦИИ В ГЛАВНЫХ БАЛКАХ МОСТОВЫХ КРАНОВ

Цель работы: приобрести навыки построения и анализа линий влияния опорных реакций и изгибающих моментов в сечениях двухопорной балки и сравнения соответствующих линий влияния, построенных на основе экспериментальных данных с теоретическими.

Оборудование, приборы и принадлежности: лабораторный стенд, тен-зометрическая аппаратура.

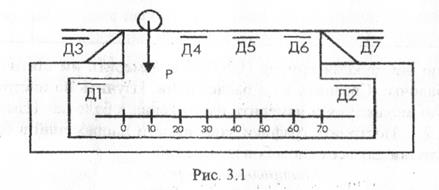

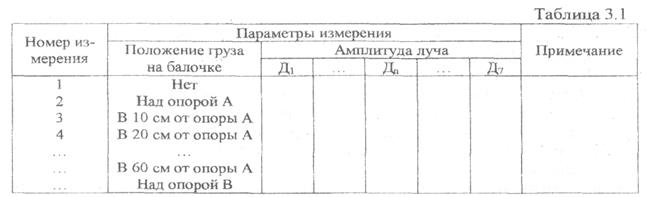

Лабораторный стенд (рис. 3.1) представляет собой жесткую раму с консольными опорами, на которые шарнирно опирается двухконсольная балочка прямоугольного сечения, моделирующая главную балку мостового крана с перемещающимся по ней грузом или двумя связанными между собой грузами. Рабочие тензодатчиками Д1 и Д2 наклеены на опорах, Дз, Д4, Д5, Д6, и Д7 -на балочке с нижней стороны, а компенсационные тензодатчики — на отдельной панели.

Сигналы с датчиков подаются через усилитель на осциллограф и записываются на фотобумагу или же отклонение светового луча может считы-ваться непосредственно с осциллографа визуально.

Пояснения к работе

Теория линий влияния широко применяется для расчета металлоконструкций (ездовых крановых балок) иа подвижную нагрузку.

Линией влияния (ЛВ) называется график, изображающий зависимость изучаемой величины (опорной реакции, изгибающего момента и т.п.), возникающей в каком-либо месте (сечении) сооружения, от положения единичного груза постоянного направления.

Изучение влияния подвижной нагрузки на элементы металлических конструкций грузоподъемных машин позволяет правильно оценивать напряжения, возникающие в элементах.

Порядок выполнения работы

После ознакомления с лабораторным стендом и инструкцией по эксплуа-; тации необходимо подготовить измерительную аппаратуру к работе и произвести балансировку усилителя по всем датчикам.

Построение ЛВ опорных реакций. Для тарировки датчиков Д1 и Д2 необходимо установить подвижный груз над опорой; отклонение луча осцилло-' графа должно быть Максимальным, оно условно принимается за единицу. По-следующие значения амплитуд отклонения луча при перемещении груза от одной опоры А до другой В заносятся в табл. 3.1. При получении значении ординат ЛВ опорных реакций груз необходимо перемещать от опоры А.

Построение линии влияния изгибающего момента в заданном сечении. ЛВ изгибающего момента определяются для сечений в местах наклейки тензодатчиков Дз, Д4, Д5, Д7. Для тарировки их груз устанавливается над соответствующим датчиком, отклонение луча должно быть максимальным.. Затем измеряются значения амплитуд при перемещении груза в одну и другую стороны от заданного сечения. Результаты показаний заносятся в табл. 3.1.

Контрольные вопросы Что называется линией влияния?

При каких условиях нагружения и в каких точках ЛВ достигают максимального значения?

Какова размерность значений ЛВ опорных реакции, поперечной силы и изгибающего момента?

Чем отличаются ЛВ поперечных сил и изгибающих моментов от соответствующих эпюр?

Какие элементы металлоконструкций кранов рассчитываются с использо-

ванием ЛВ?

Лабораторная работа №4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ

Цель работы: овладеть методами оценки нагруженности металлических конструкций грузоподъёмных кранов, приобрести практические навыки определения нагруженности металлической конструкции мостового крана.

Оборудование, приборы и принадлежности: лабораторный стенд, прибор "Регистратор интенсивности эксплуатации крана" ("РИЭК").

Так как непосредственное обнаружение зарождающихся усталостных повреждений в металлических конструкциях мостовых кранов затруднено, то прибегают к изучению факторов, в наибольшей степени обусловливающих их. Одним из таких важнейших факторов является нагруженность металлоконструкции крана (в первую очередь пролетных балок) в виде данных о распределении массы груза и циклов работы крана. Для получения данных о на-груженности кранов используют следующие методы: визуальные наблюдения, натурное тензометрирование, регистрация нагруженности с помощью устройств учета наработки (счетчики моточасов и т.п.); регистрация нагруженности с помощью датчиков усталостных повреждений (в их основу положен широкий круг механических, физико-механических и химико-механических явлений, сопровождающих процесс накопления усталостных повреждений); регистрация нагруженности с помощью приборов фиксации характеристик кранов (приборы ПФХ-1 и РИЭК).

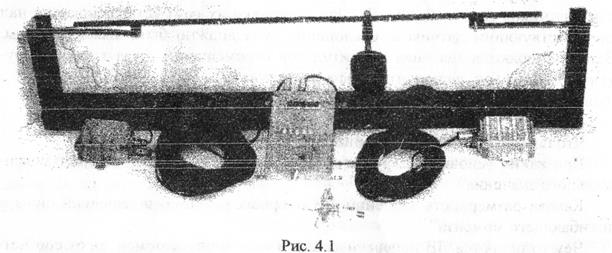

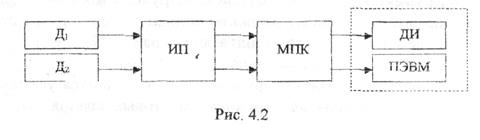

Лабораторный стенд (рис. 4.1) представляет собой жесткую раму с консольными опорами, на которые шарнирно опирается двухконсольная баночка прямоугольного сечения, моделирующая главную балку мостового крана с перемещающимся по ней грузом. Рабочие тензодатчики Д1 и Д2 (рис. 3.1) наклеены па опорах, а компенсационные - на раме. Тензодатчики Д1 и Д2 подсоединены к "РИЭК". В "РИЭК" реализована схема: "тензодатчик - преобразователь-регистратор - ЭВМ". Структурно-функциональная схема "РИЭК" приведена на рис. 4.2. В качестве датчиков изменения (реакции) напряженно-деформированного состояния концевых балок мостового крана (Д1, Д2) используются тензорезисторы. Питание измерительных мостов осуществляется от генератора прямоугольных импульсов, встроенного в двухканальный измерительный преобразователь напряжение-время (ИП).

Порядок выполнения работы

После ознакомления с лабораторным стендом и инструкцией по эксплуатации 'РИЭК", необходимо подготовить прибор к работе и произвести его тарировку. Для имитации работы крана груз перемещают по балочки производя загрузку и разгрузку в произвольных точках и меняя массу груза. Показания о массе груза, его положении и числе рабочих циклов крана фиксировать вручную. Передать накопленную информацию о работе модели мостового крана из "РИЭК" в ЮМ-совместиммй компьютер. Сравнить результаты полученные вручную и зафиксированные "РИЭК".

Контрольные вопросы

Какие методы используют для получения данных о нагруженности кранов?

Какова структурно-функциональная схема "РИЭК"?

Лабораторная работа №5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЯХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

Цель работы: приобрести навыки анализа характерных дефектов в металлоконструкциях мостовых кранов и их обнаружения с помощью вихрето-кового дефектоскопа.

Оборудование, приборы и принадлежности: дефектоскоп вихревой ти-

па ВДМ, образцы для настройки, образцы сварных швов с дефектами, макет

металлоконструкции мостового крана.

Пояснения к работе

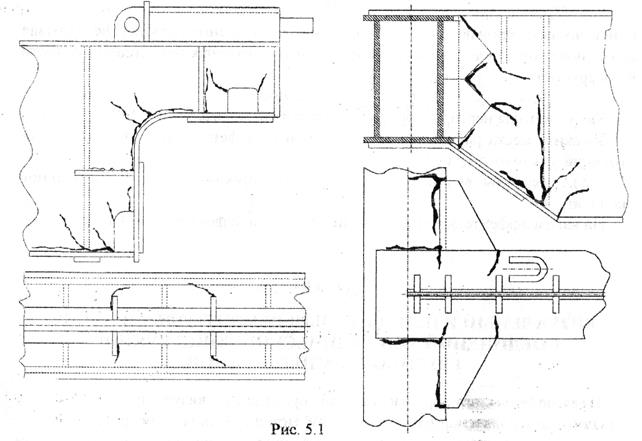

В процессе длительной эксплуатации грузоподъемных кранов в них могут образоваться трещины усталостного характера, которые необходимо обнаружить и оценить количественно. На рис. 5.1 представлены характерные места появления усталостных трещин в металлоконструкциях мостовых кранов.

Для обнаружения такого рода дефектов прибегают к разнообразным методам неразрушающего контроля, например таким как визуально-оптический, капиллярный, ультразвуковой, магнитный, радиационньй и другим методам. Обнаружить данные дефекты металлоконструкций возможно с помощью дефектоскопа вихревого типа ВДМ.

Работа дефектоскопа основана на использовании метода вихревых токов (ВТ). Контроль методом ВТ аналогичен явлению индуктивно связных контуров. Одним из контуров является испытуемое изделие, а другим - катушка индуктивности (датчик). Возникшая под действием электромагнитного поля датчика ЭДС индуктирует на поверхности металла вихревые токи. Электромагнитное поле ВТ в свою очередь взаимодействует с контуром датчика, вызывая изменение комплексного сопротивления последнего. Регистрируя действие ВТ на измерительную катушку, получают данные о состоянии исследуемого материала. Наличие дефекта в поверхностном слое металла эквивалентно изменению электропроводности на исследуемом участке.

Порядок выполнения работы

Установить датчик на бездефектный участок контролируемой детали так, чтобы ось датчика была перпендикулярна поверхности детали или имела отклонение не более 10°. Врашая ручку настойки «Грубо». добиться возникни-вения звукового сигнала - стрелка индикатора при этом должна отклониться.. Поворачивая ручку «Точно», добиться исчезновения звукового сигнала, стрелка прибора отклонится влево. После указанной настройки дефектоскопа поиск дефекта производить посредством передвижения датчика, не отрывая его от поверхности контролируемой детали и не изменяя перпендикулярности к поверхности.

Контрольные вопросы

Какие методы неразрушающего контроля Вызнаете?

Укажите места расположения характерных дефектов металлических конструкций мостового крана?

Какие дефекты возникают в металлоконструкздиях при их длительной эксплуатации?

На каком эффекте основан принцип действия дефектоскопа ВДМ?

Лабораторная работа №6

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ

Цель работы: приобрести навыки проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений металлических конструкций грузоподъёмных кранов, приобрести практические навыки работы с шаблоном универсальным типа УШС.

Оборудование, приборы и принадлежности: образцы сварных швов, шаблон универсальный типа УШС.

Пояснения к работе

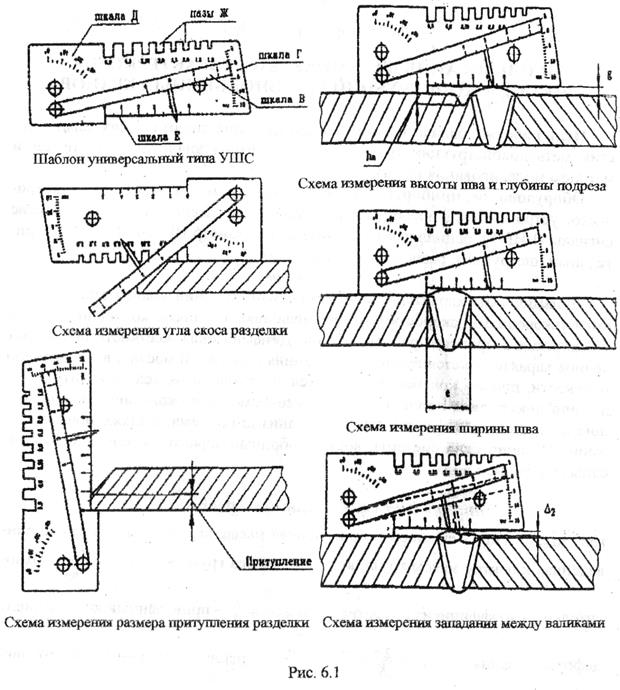

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений выполняется при производстве сварочных работ (послойный контроль в процессе сварки с фиксацией результатов контроля) и на стадии приемо-сдаточного контроля готовых сварных соединений. Визуальный послойный контроль в процессе сварки соединения выполняется с целью подтверждения отсутствия недопустимых поверхностных дефектов (трещин, пор, включений, прожогов, свищей, усадочных' раковин, несплавлений, грубой чешуйчатости, западаний между валиками, наплывов) в каждом слое (валике) шва. Выявленные при контроле дефекты подлежат исправлению перед началом сварки последующего слоя (валика) шва. Сварные соединения, выполненные с послойным визуальным контролем подлежат дополнительно контролю капиллярной или магнитопо-рошковой дефектоскопией на доступных участках. Схемы измерений отдельных размеров подготоовки деталей под сварку и сборки соединений с помощью шаблона универсального типа УШС приведены на рис. 6.1.

Порядок выполнения работы.

Ознакомиться с шаблоном универсальным типа УШС. Провести измерения размеров подготовки деталей под сварку и сборку соединений с помощью шаблона универсального типа УШС на образцах сварных швов.

Контрольные вопросы

Каково назначение шаблона универсального типа УШС? Какие размеры подготовки деталей под сварку и сборку соединений можно измерять с помощью шаблона универсального типа УШС? Какие Вы знаете поверхностные дефекты сварных соединений?

Лабораторная работа №7

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ

Цель работы: овладеть навыками определения динамических характеристик металлоконструкций грузоподъемных кранов аналитическим путём и методом моделирования на ЭВМ.

Оборудование, приборы и принадлежности!..макет крана, тензометри-ческос устройство для преобразования упругих перемещений в электрические сигналы (ВИБ-6), осциллограф, усилитель, виброметр ВВМ-201, ЭВМ, мерительный инструмент, разновесы блок питания.

Пояснения к работе

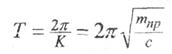

Динамические характеристики металлоконструкций кранов характеризуются ускорениями, скоростями и перемещениями, а также колебаниями, возникающими в процессе работы кранов. Динамическая жесткость пролётных кранов характеризуется временем затухания колебаний моста в вертикальной плоскости, причем колебания считаются затухнувшими, если амплитуда колебаний посередине пролёта станет менее 1мм. Такие колебания, возникающие в переходные периоды работы механизма подъема, а также при разгру-жении механической системы, носят свободный характер и могут быть описаны уравнением вида

| |||

| |||

суммарная приведённая масса, кг; тк - масса крана, при-

|  | ||

ведённая к центру массы груза, кг; Шгр - масса груза, кг;

|

| - приведённая жесткость металлоконструкции. |

| |||

| |||

сительный коэффициент сопротивления;

| - логарифмический декремент затухания. |

| а с учётом |

- максимальная амплитуда колебаний;

- максимальная амплитуда колебаний;

| |||

| |||

Тогда время затухания колебаний определяется по формуле

где G - грузоподъемность, Н; L 4 пролёт, м; Е - модуль ||№а. Па; J - момент инерции балки, Пmc^2.

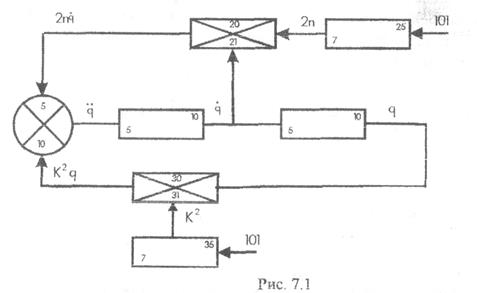

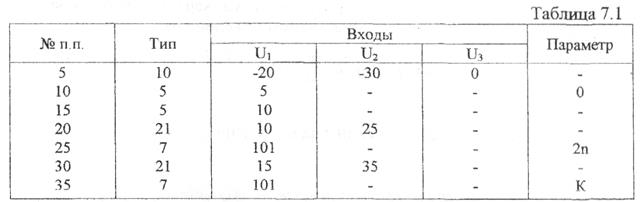

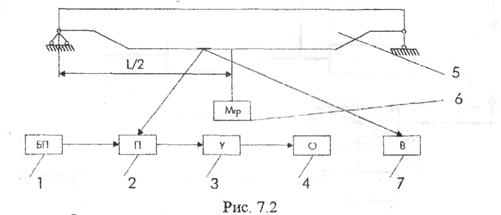

С помощью пакета прикладных программ МОДС по управлению свободных колебаний составлены блок - схема (рис. 7.1), таблица входных данных (табл. 7.1). После моделирования (решения) на ЭВМ могут быть получены динамические характеристики.

Порядок выполнения работы Подготовить лабораторную установку (рис.7.2) к выполнению работы, для чего включить блок питания 1, тензометрическое устройство 2, усилитель 3, осциллограф 4. Произвести нагружение моста 5 грузом 6, измерить величину прогиба посередине пролёта. Включив в измерительный режим осциллограф 4 и виброметр 7, произвести резкое разгружение моста. По показаниям виброметра 7 определить величину ускорения. По полученной на осциллографе осциллограмме определить логарифмический декремент затухания, время затухания колебаний и собственную частоту колебаний по формуле

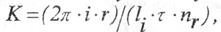

где i - количество рассматриваемых полных периодов колебаний (рекомендуется i>=2); lj - расстояние на осциллограмме по оси времени соответствующее i - периодам колебаний, мм; г - некоторый произвольный отрезок осциллограммы (рекомендуется брать 1=10, мм; П2 - количество меток отметчика времени на осциллограмме длиной г; х - интервал времени между двумя метками отметчика времени.

Произвести оосчет полученных данных на ЭВМ. С помощью аналитических выражений полученные результаты сравнить.

Контрольные вопросы

Что такое жесткость и от каких параметров она зависит?

Какие колебания металлоконструкций называются свободными?

Какие демпфирующие факторы имеют место в металлоконструкции?

Что понимается под коэффициентом деформирования?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. З.И., Семенов Л,Н. Надежность подъемно-транспортных машин: Учеб. пособие. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. 183 с.

2. Вершинский А. В., ГохбергМ.М., Семенов В. П. Строительная механика и металлические конструкции. Л.: Машиностроение, 1984. 231 с.

3. Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. 3-е изд., доп. и перераб. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1976. 456 с.

4. Диагностирование грузоподъемных машин/В.И. Сероштан, Ю.С Огарь, АИ. Головин и др.; Под ред. В.И. Сероштана, Ю.СОгаря. - М.: Машиностроение, 1992. 192 с.

5. Казак С. А Статистическая динамика и надежность подъемно-транспортных машин: Учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во У ПИ, 1987. 86 с.

6. КоллакотР. Диагностика повреждений/Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. 512 с.

7. Коллинз Дж. Повреждение материалов в конструкциях. Анализ, пред-

сказание, предотвращение/Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. 624 с.

8. Контроль качества сварки: Учеб. пособие/Под. ред. В.Н. Волченко. -М.: Машиностроение, 1975. 36 с.

9. Концевой Е.М., Розеншейн Б.М. Ремонт крановых металлоконструкций. - М.: Машиностроение, 1979. 206 с.

10. Немец И. Практическое применение тензорезисторов/Пер с чешек. -М.: Энергия, 1970.144 с.

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации^ грузоподъемных кранов. - М.: ПИО ОБТ, 1996. 208 с.

12. Пусковой В.Н. Диагностирование металлоконструкций портовых перегрузочных машин. - М.: Транспорт, 1987. 176 с.

13. Ржаницын АР. Строительная механика. М.: Высш. шк., 1982. 400 с.

14. Ряхин В.Н., Могакарев Г.Н. Долговечность и устойчивость сварных консфукцнй строительных и дорожных машин. - М.: Машиностроение, 1984. 232 с.

15. Соколов С.А, Карзов Г.П. Прочность и долговечность металлических конструкций ПТМ: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во Л ПИ, 1989. 88 с.

16. Справочник по кранам: В 2т. T.l/Под общ. ред. АИ. Дукельского. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1971. 400 с.

17. Справочник по кранам: В 2т. T.l/Под общ. ред. М.М. Гохберга. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. 536 с.

18. СТО 24.09-5821-01-93.Краны грузоподъемные промьшшенного назначения. Нормы и методы расчета элементов стальных конструкций. М.: Изд-во стандартов, 1993.