Оптические характеристики природных образований

Лабораторное занятие №1

Оптические свойства атмосферы и природных образований

Источник материала: Сухих В.И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве: Учебник. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 392 с.

Оптические свойства атмосферы

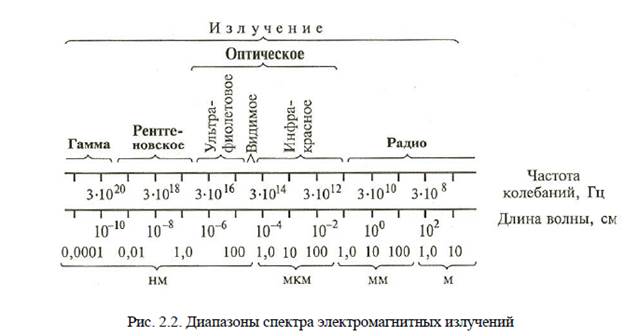

На верхнюю границу атмосферы приходится поток солнечного излучения (свет), представляющего собой электромагнитные волны широкого спектрального диапазона (рис.2.2). Длину их обозначают λ и выражают в нанометрах (нм), 1 нм =10-9 м, микрометрах (мкм) или миллимикронах (μm), сантиметрах и метрах.

Спектр начинается с коротковолнового излучения (гамма-лучи - λ = 10-4-10-2- и рентгеновские лучи - λ = 10-2-10 нм). Участок спектра с длиной волн λ = 10-380 нм относится к ультрафиолетовой (УФ) области спектра (дальняя УФ область-10-300 нм и ближняя-300-380). Диапазон λ =380-760 нм – область видимого излучения, воспринимаемого человеческим глазом, называемого светом (380-450 - фиолетовый диапазон, 450-480 - синий, 480-510 - голубой, 510-550 - зеленый, 550-570 - желто-зеленый, 570-590 - желтый, 590–620 - оранжевый и 620-760 нм - красный). Область спектра λ =760 нм (0,76 мкм)-1000мкм (1 мм) – инфракрасное (ИК) излучение, которое подразделяется на четыре зоны: ближнюю - 0,76-3мкм, среднюю - 3-6 мкм, дальнюю - 6-14 мкм и очень далекую (тепловую) - 14-1000 мкм. Волны длиной 0,1-1мм (100-1000 мкм) называют иногда субмиллиметровыми. Участок спектра, примыкающий к ИК тепловой зоне (с длиной волны более 1 мм), охватывает ультракороткие радиоволны. Его подразделяют на диапазоны миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых радиоволн. Сантиметровые и дециметровые волны часто объединяют в диапазон сверх высоких частот (СВЧ). Иногда миллиметровые и сантиметровые волны относят к одному диапазону, называемому микроволновым.

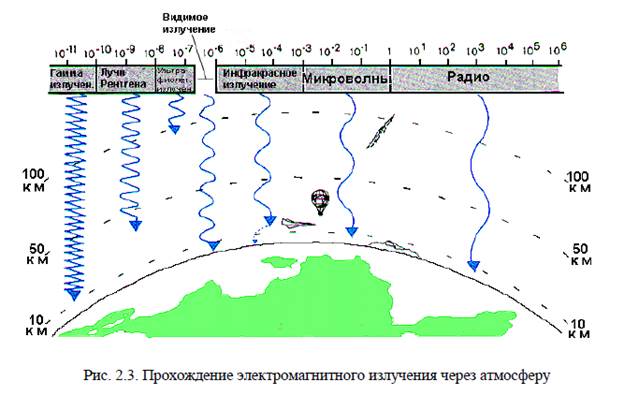

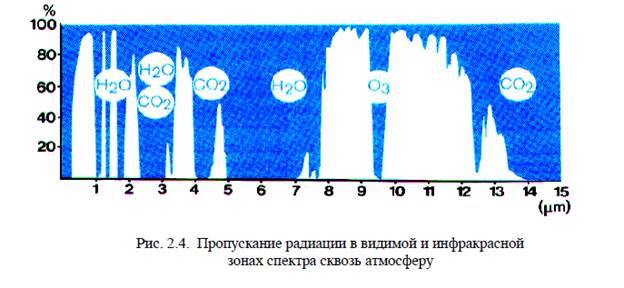

Земная атмосфера - оптически неоднородная среда, она вызывает поглощение и рассеяние излучения Солнца, снижающие его энергию и изменяющие спектральный состав (рис.2.3 и 2.4).

Гамма-излучение, лучи Рентгена и ультрафиолетовые почти полностью поглощаются кислородом и озоном атмосферы. В длинноволновой (инфракрасной) части спектра имеется ряд полос поглощения, обусловленных присутствием водяных паров (Н2О) и углекислоты (СО2).

При изучении Земли дистанционными методами наблюдения можно проводить только в зонах прозрачности земной атмосферы. Пропускание атмосферы по спектру различно (рис. 2.3-2.4). В рентгеновской и дальней УФ областях (до λ =0,3 мкм) атмосфера абсолютно непрозрачна. В пределах λ =0,3-0,5 мкм на съемку сильно влияет атмосфера, прозрачность ее от слабой до удовлетворительной.

В видимой части спектра в пределах λ =0,5-0,76 мкм прозрачность атмосферы высокая, хотя в пределах ее есть отдельные узкие полосы поглощения световой энергии водяными парами, углекислым газом, озоном. В ИК области имеются следующие окна прозрачности: λ =0,76-1,2; 3-5 и 8-14 мкм. Пропускание атмосферы в окнах прозрачности меняется в зависимости от наличия молекул воды, углекислого газа, озона, окиси углерода, метана и пр. Однако общие закономерности соотношений между излученной, поглощенной и отраженной солнечной энергией для земной атмосферы и земной поверхности в целом сохраняются. Энергия излучения Солнца на 99,9 % заключена в спектральном интервале 0,2-5 мкм, при этом спектральный диапазон 0,4-0,7 мкм совпадает с максимумом спектральной кривой излучения Солнца. На этот диапазон приходится 38 % энергии солнечного излучения, тогда как, например, на диапазон 8-14 мкм – только 0,08 %.

Накопив солнечную энергию, Земля и атмосфера сами становятся источником теплового излучения в мировое пространство. Излучение системы Земля-атмосфера, как и Солнца, близко к излучению абсолютно черного тела с температурой этой системы 200-300 К. Около 99,9 % тепловой энергии данной системы заключается в пределах спектра 4-40 мкм с максимумом излучения в спектре λ =8-12 мкм. Уходящее в мировое пространство излучение состоит из собственного излучения системы Земля-атмосфера и отраженного земной поверхностью и рассеянного атмосферой солнечного излучения. В коротковолновой энергии (λ менее 3-5 мкм) преобладает солнечное отражение и рассеянное излучение, а в длинноволновой (λ свыше 5 мкм) - собственное тепловое излучение системы Земля- атмосфера.

Для радиоволн субмиллиметрового диапазона, как и для очень далекой ИК области, атмосфера непрозрачна. Радиоволны 1-10 мм заметно поглощаются атмосферой, 1-100 см – незначительно, большей длины задерживаются из-за преломления и отражения в ионосфере.

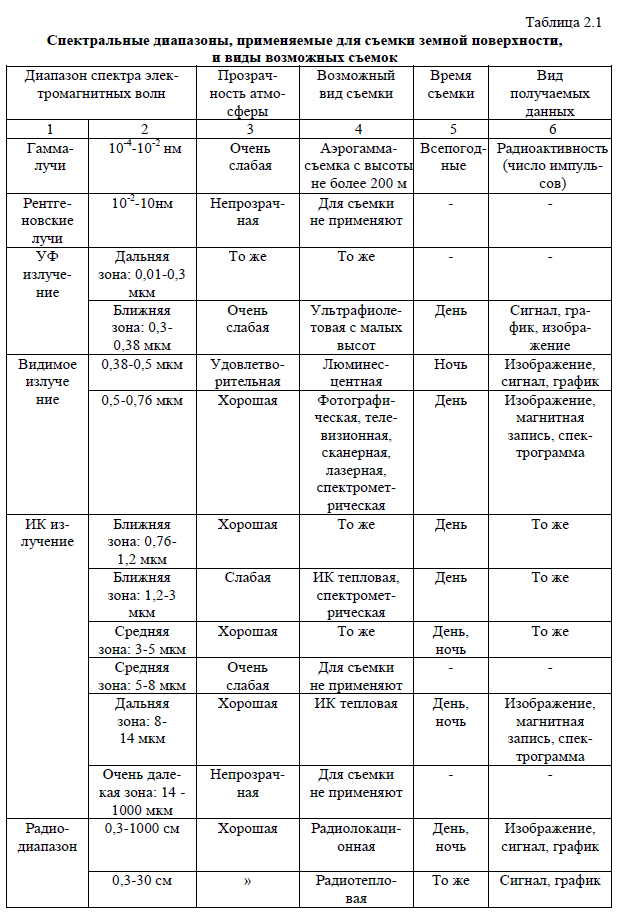

Наличие широкого спектрального диапазона в солнечном излучении и отраженном от земной поверхности световом потоке позволяет применять при дистанционном зондировании различные регистрирующие устройства (табл. 2.1): в видимом и ближнем ИК диапазонах (λ =0,38-1,2 мкм) – визуальные наблюдения, фотографирование, сканерные (цифровые), телевизионные и лазерные съемки, спектрометрирование; в средней ИК (λ =3-5 мкм) и дальней ИК (λ =8-14 мкм) областях проводят ИК тепловую съемку; в радиодиапазоне – радиолокационную и радиотепловую (микроволновую) съемки (при последней измеряют радиояркостную температуру теплового излучения природного образования.

Для гамма-, ИК (λ=8-14 мкм)- и радиотеплового диапазонов источником излучения является собственное излучение Земли; люминесцентной, радиолокационной и лазерной съемок – отраженное излучение искусственного источника; остальных видов съемок – отраженное солнечное излучение. Гамма, рентгеновский и УФ диапазоны не используются для изучения лесов. В гамма-диапазоне проводят съемку в геологии для поиска радиоактивных руд и гамма-спектрометрии. Возможности УФ съемки еще недостаточно изучены.

Оптические характеристики природных образований

Все объекты земной поверхности при наблюдении и съемке в видимом и ближнем ИК диапазонах воспринимаются раздельно благодаря их яркостным различиям. Яркость объекта зависит от освещенности, отражательной способности, поглощения отражательного излучения промежуточной средой.

К показателям, характеризующим яркость объектов и определяющим дешифровочные возможности материалов дистанционных съемок, относят:

– коэффициент полного отражения, или альбедо A;

– коэффициент яркости r;

– коэффициент спектральной яркости rλ;

– яркостной контраст K;

– интервал яркости U.

Эти показатели учитывают при расчете условий съемки для получения наиболее информативных съемочных материалов и для их дешифрирования. Краткая характеристика данных показателей приводится ниже.

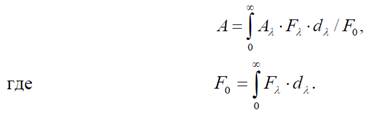

Альбедо - это отношение светового потока, отраженного данной поверхностью по всем направлениям F, к полному потоку, поступающему на исследуемую поверхность Fo: А=F/Fо . Различают спектральное Аλ и

интегральное А альбедо. Аλ, определяемое в некотором интервале длин

волн λ1 λ +Δλ, составляет

Аλ= Fλ /Foλ.

Интегральное альбедо определяют соотношением

Коэффициент яркости r определяется отношением яркости лучистого потока В , отраженного в каком-либо фиксированном направлении, к яркости лучистого потока от идеально рассеивающей поверхности в данном направлении, имеющей коэффициент отражения, равный единице, и находящейся в тех же условиях освещения и наблюдения, r=В/Во. За идеально рассеивающую (абсолютно белую) поверхность принимают обычно гипсовую пластинку, покрытую окисью магния, или белую бумагу, покрытую сернокислым барием. Они примерно на 90 % отражают световые лучи и во всех направлениях имеют почти одинаковую яркость. Отражательную способность их условно считают равной единице. Коэффициент яркости характеризует суммарную отраженность света в интервале длин волн видимого и ближнего ИК диапазонов электромагнитного спектра, поэтому его называют также интегральным.

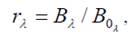

Объекты оптически нейтральные (серые) имеют одинаковый коэффициент яркости для всех видимых и ближних ИК лучей спектра. Для объектов с тоновыми или цветовыми различиями коэффициент яркости неодинаков для разных участков спектра; его называют коэффициентом спектральной яркости и определяют по формуле

где Вλ – спектральная яркость объекта;

В0λ - спектральная яркость идеально рассеивающей поверхности в одинаковых условиях освещения и наблюдения.

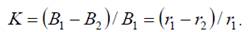

Объекты земной поверхности выявляются на снимках в значительной степени благодаря различиям в их яркости, которые оцениваются яркостным (пограничным) контрастом К . Он равен отношению разности яркостей (коэффициентов яркостей) смежных объектов к большей из них:

Объекты, у которых К=1, называют объектами абсолютного контраста. Такой контраст имеет комбинация абсолютно черных и абсолютно белых объектов. В природе их практически нет. Близкий к абсолютному контраст имеют, например, свежевыпавший снег на фоне хвойного леса, солнечный блик (зеркально отраженный солнечный свет) на фоне остальной поверхности водоема, т.е. объекты, яркость одного из которых очень мала по сравнению с яркостью другого. Различают объекты, имеющие большой контраст – контрастные (К>0,5), мало - (К<0,2) и среднеконтрастные (К=0,2-0,5). В природе преобладают малые и средние контрасты.

Наименьшее значение контраста, начиная с которого объект становится доступным для зрения, называют порогом зрительного восприятия, или пороговым контрастом, – для большинства людей он равен 0,01-0,02 (в оптимальных условиях наблюдения и освещения, при четкой границе между объектами и фоном и в достаточно крупных размерах объекта).

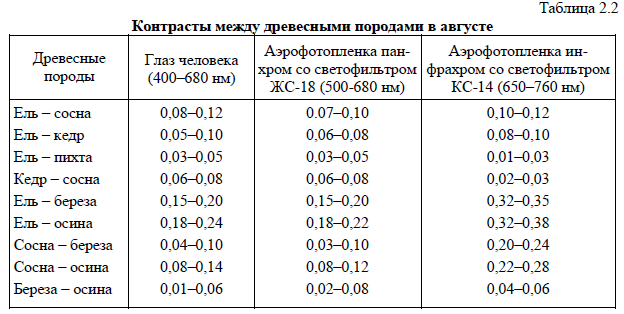

Преобладающее большинство изображений древесных пород, подлежащих распознаванию на съемочных материалах, малоконтрастно (табл. 2.2).

В период осеннего пожелтения листвы контраст между хвойными (сосна - ель) и лиственными (береза - осина) породами достигает 0,8-0,87. Контраст между освещенными частями крон и затененными промежутками между ними даже летом в видимой области спектра составляет 0,86-0,88, а в ближней ИК – 0,94-0,97.

При анализе фотографического воспроизведения тонов для сопоставления яркости двух смежных объектов или объекта и фона используют деталь яркости Δ , определяемую по формуле:

При выборе условий съемки определяют интервал яркости (относительный фотографический контраст) – отношение наибольшей яркости объектов к наименьшей (или соответствующих коэффициентов яркости):

Логарифм отношения тех же величин называют фотографическим контрастом:

Интервал яркости ландшафта оценивают, исходя из яркости массовых или имеющих наибольшее значение объектов. Среднее значение интервалов яркости летнего ландшафта колеблется в пределах от 2 до 30, фотографических контрастов – от 0,3 до 1,48.

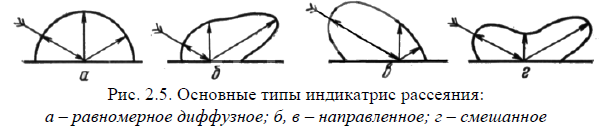

Яркость, или цвет, объекта определяется характером отраженного лучистого потока и спектральной отражательной способностью, зависящей от структуры поверхности объекта; последняя влияет на изменение яркости с изменением направления ее измерения. Рассеяние света и изменение формы отраженного светового пучка принято характеризовать индикатрисой рассеяния (отражения), которую представляют в виде полярной диаграммы. Индикатриса – это поверхность, построенная вокруг элемента, рассеивающего лучистый поток так, чтобы рассеяние частиц от этого элемента было пропорционально коэффициенту рассеяния в соответствующих направлениях. При этом между длиной волны рассеянной радиации и индикатрисой рассеяния имеется связь, которую необходимо учитывать при планировании спектрофотометрических и съемочных работ и дешифрировании полученных материалов. По виду индикатрисы рассеяния выделяют три типа поверхностей.

Слабошероховатые (ортотропные), у которых составляющие элементы ориентированы различно, а яркость во всех направлениях одинакова, поверхность матовая; свет имеет равномерное диффузное рассеяние, индикатриса круговая (рис. 2.5, а). Такой тип поверхности характерен для травянистой растительности. Вид индикатрисы, а соответственно и фототон изображения устойчивы. У увлажненных слабошероховатых поверхностей индикатриса может превратиться в вытянутую.

Гладкозеркальные с направленным рассеиванием, у которых яркость усиливается в сторону источника света или сторону зеркального отраженного луча и индикатриса вытянута в этих направлениях (рис. 2.5, б, в). Вытянутость индикатрисы изменяется от изменения угла наклона солнечных лучей и поэтому имеет суточный ход, соответственно в течение дня меняется и фототон изображения. Такой тип поверхности характерен для некоторых обнаженных грунтов (известняка, базальта, солончака и др.), воды, снега, льда.

Смешанные с рассеянно-направленным отражением, у которых элементы поверхности ориентированы большей частью одинаково. В связи с этим яркость меняется в зависимости от угла направления солнечных лучей, а индикатриса вытянута одновременно в стороны источника света и отражения (рис. 2.5, г). Вытянутость индикатрисы зависит также от угла наклона солнечных лучей и имеет суточный ход. Такой тип поверхности имеют объекты заметной высоты - лес, микрорельеф и пр.

Исследования ахроматических и спектральных индикатрис отражения и их динамики показали существенные различия между спектральными индикатрисами отражения. Для каждого элемента ландшафта характерна индикатриса отражения определенного типа.

Форма ее зависит от высоты Солнца, фенологического состояния, погодных условий. С уменьшением высоты Солнца возрастает неравномерность углового распределения отраженного излучения, особенно интенсивно у объектов с сильно иссеченной или гладкой поверхностью.

Роса увеличивает вытянутость индикатрисы в сторону зеркального отражения и освещения.