Кинетическая классификация реакций.

В химической кинетике реакции разделяют по следующим признакам:

1. По числу частиц, участвующих в реакции (молекулярность, и порядок реакции).

2. По природе частиц, участвующих в элементарном акте реакции. Реакции, в которых участвуют молекулы, называются молекулярными Реакции с участием атомов или свободных радикалов называются цепными. Реакции с участием ионов называются ионными.

3. По числу фаз, участвующих в реакции. Реакции, протекающие в одной фазе, называются гомогенными. Реакции, протекающие ни границе раздела фаз, называются гетерогенными.

4. По степени сложности: а) обратимые и необратимые; б) изолированные и параллельные; в) сопряженные; г) последовательные.

Теоретическое изучение этих реакций основывается на том, что при протекании в системе одновременно нескольких реакций, каждая из них идет независимо от других и подчиняется закону действия масс (принцип независимого протекания реакций). По своей природе все химические реакции являются обратимыми, т.е. могут протекать и в прямом и в обратном направлении. К необратимым реакциям относятся такие, в которых конечные продукты вообще отсутствуют (в начальные моменты для любой реакции) или присутствуют лишь в очень небольших количествах (выпадают в осадок, выделяются в виде газа, образуют малодиссоциированное соединение), а также реакции, в которых скорость прямой и обратной реакции несоизмеримы (k1 > k2), протекающие в одном направлении.

Для обратимой реакции наблюдаемая скорость ее определяется разностью скоростей прямой и обратной реакций:

Vнабл = V1 – V2

Изолированные реакции — реакции, в ходе которых образуется продукт только одного типа.

Параллельные реакции — такие, в которых исходные вещества одновременно реагируют в двух или более направлениях (и результате образуются разные продукты). Например, реакция разложения бертолетовой соли при медленном нагревании:

КС1 + O2

КС1 + O2

КСlO3

КСlO3

КС1O4 + КС1

Подобные случаи наиболее часто встречаются в органической химии. Например, при хлорировании бензола получаются одновременно три изомера двузамещенных бензола: о-, м- и n-хлорбензол. Наблюдаемая скорость реакции (скорость расходования исходных веществ) в этом случае равна сумме скоростей параллельных реакций:

Vнабл = V1 – V2

Сопряженные реакции — это совместные реакции вида

А + В → М (I)

А + С → N (II)

из которых одна [например, реакция (II)] протекает лишь совместно с другой, т.е. идет при условии, если взяты вещества А, В и С. Здесь реакция (II) индуцируется реакцией (I). Вещество В называется индуктором реакции (II), вещество А, общее для обеих реакций, — актором и вещество С — акцептором. Пример сопряженных реакций: окисление FeSО4 и HI перекисью водорода. В этом случае сульфат железа (II) окисляется независимо от присутствия HI, но HI не окисляется перекисью водорода без FeSО4 (вещество В). Процесс FeSО4 + Н2О2 → идет независимо. Процесс HI + Н2О2 → идет лишь в присутствии FeSO4. Такое явление передачи реакционной способности от одной реакции к другой называется химической индукцией.

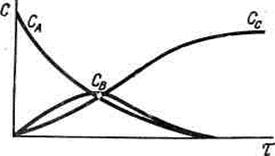

Последовательные (многоступенчатые) реакции — это реакции с промежуточными стадиями, например реакция А → В → С. В этих реакциях вещество В является промежуточным веществом в процессе получения конечного продукта С. На рис. 30 показаны кривые изменения во времени количеств веществ А, В и С (СА, Св и Сс). Положение таких кривых для различных последовательных реакций неодинаково, так как оно зависит от соотношения скоростей этих реакций. Чем больше k1/k2, тем выше лежит максимум кривой для вещества В и тем ближе он к моменту начала реакции. В начале реакции вещество С вообще нельзя обнаружить. Это — скрытый период, который называется периодом индукции. Кинетический расчет таких реакций очень сложен.

|

|

Рис. 30. Изменения концентраций веществ в последовательной реакции во времени

Если одна из составляющих реакций обладает значительно меньшей скоростью, чем остальные, то общая скорость реакции определяется именно этой наиболее замедленной (лимитирующей) стадией. В этом случае в кинетических уравнениях быстро протекающие реакции могут не учитываться, Это положение можно распространить на любые реакции. Так, даже самую элементарную реакцию можно представить идущей в две стадии: столкновение молекул и молекулярные преобразования (разрыв двойной связи, перераспределение энергии по связям и т.п.). Любая из этих стадий может быть лимитирующей в зависимости от условий. Как правило, реакции протекают в несколько последовательных и параллельных стадий. Строгий кинетический расчет таких реакций весьма сложен и часто практически даже недоступен. В связи с этим в химической кинетике широко используется метод стационарных концентраций. Метод применим к системам последовательных и последовательно параллельных реакций, если промежуточные продукты в них характеризуются высокой реакционной способностью. К таким реакциям относятся все каталитические процессы, процессы с участием свободных радикалов и реакции, в которых промежуточные комплексы, молекулы или ионы нестабильны и обладают особой реакционной активностью. Предполагается, что концентрация промежуточных соединений, находящихся в системе в незначительных количествах по сравнению с исходными веществами и продуктами реакции, не изменяется в ходе реакции. В самом начале процесса концентрация продуктов реакции равна нулю, а затем быстро достигает постоянного (стационарного) значения на всем протяжении процесса. Такой режим процесса называется стационарным. Скорость изменения концентрации промежуточных частиц принимается равной нулю, что позволяет заменить для них дифференциальные уравнения алгебраическими. Тогда весь комплекс дифференциальных уравнений при описании кинетики сложного химического процесса упрощается. Этот метод применим только в тех случаях, когда время установления стационарной концентрации активных промежуточных частиц очень мало.