Тема 8. Экономический рост

Лекция 8. Экономический рост

Основные понятия:

«Гарантированный» темп роста; «Естественный» темп роста; «Золотое» правило Э.Фелпса; Интенсивный рост; Модель экономического роста Е.Домара; Модель экономического роста Р.Солоу; Модель экономического роста Р. Харрода; Неокейнсианская концеция цикла; Неоклассическая концепция цикла; Принцип акселератора; Производственная функция Кобба- Дугласа; Равновесный (устойчивый) уровень капиталовооруженности труда; Экономический деловой цикл; Экономический кризис; Экономический рост; Экстенсивный рост.

Экономический рост является одной из самых важных целей для любого правительства. Ибо от решения проблем экономического роста в стране зависят и благосостояние населения, и уровень безработицы, и многие другие показатели социально-экономического развития страны.

В данной главе мы рассмотрим: деловые циклы и их отражение на экономическом росте; различные взгляды экономистов на модели экономического роста.

8.1. Деловые циклы: понятия, модели

Кризисы в развитии рыночной экономики наблюдались уже давно. Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 году. С тех пор они повторяются с периодичностью 5-12 лет в одной или нескольких странах. Наиболее разрушительным за всю историю стран Запада стал кризис 1929-1933гг. («Великая депрессия»), когда объем производства снизился на 40-50%, а безработица выросла до 25%.

После второй мировой войны амплитуда колебаний экономической активности уменьшилась, фазы спада стали короче, фазы подъема – продолжительнее. Например, в США спад 1990-1991 гг. продолжался 9 месяцев и привел к сокращению ВВП на 1,4%.

В условиях свободной конкуренции кризис выполнял функцию «созидательного разрушения» (Й.Шумпетер). Он не только разрешал назревшие проблемы и противоречия в рыночной экономике, но и содействовал прогрессивному обновлению основного капитала, улучшению качества и конкурентоспособности продукции. Свою «очистительную» функцию кризис выполнял через механизм цен. В 19-м веке цены во время кризиса падали больше, чем объем производства, что вело к установлению новых ценовых пропорций и обесценению основного капитала. Когда шел процесс обновления капитала, цены вновь возрастали.

В современных условиях характер протекания кризисов изменился:

1) в условиях влияния монополий, в том числе и монополии профсоюзов, падение производства происходит при сохранении монопольно высоких цен. Это затрудняет процесс избавления экономики от старого производственного аппарата и выход из кризиса;

2) монополии подорвали рыночный механизм выхода из кризиса. Поэтому потребовалось вмешательство государства, которое впервые стало использовать антициклическое регулирование во время Великой депрессии;

3) ускорение научно- технического прогресса ускоряет обновление основного капитала, которое происходит теперь во всех фазах цикла. В результате производство товаров сменяется производством капитала и хронической недогрузкой производства. Это размывает циклический характер воспроизводства;

4) в условиях глобализации производства кризисы стали носить мировой характер. Таким был финансовый кризис во второй половине 90-х гг. прошлого века.

В результате указанных изменений в протекании циклов рыночная система стала более стабильной и надежной.

С момента возникновения кризисных явлений и до настоящего времени экономическая наука пытается выявить их причины. Одним из первых в начале XIX века был Ж.Сисмонди, который видел причину кризисов в несовершенстве организации капиталистического хозяйства. Предприниматели, принимая решение об объемах и способах выпуска товаров, вынуждены ориентироваться в основном на цены и издержки, ничего не зная о действиях друг друга. В результате объем предложения определяется обилием капитала, но не истинными размерами потребления. Отсюда и возникают кризисы перепроизводства.

Исследование природы кризисов перепроизводства привело ученых к пониманию, что они есть часть единого процесса чередования фаз спада и подъемов экономической активности. Предметом исследования стал экономический деловой цикл – регулярные колебания уровней производства, занятости и дохода, продолжающегося обычно от 2 до 10 лет.. В XXв. для исследования циклов начали применять экономико – математические методы. Анализ рядов статистических данных с помощью математических методов выявил существование ряда циклов различной длительности. Например, есть «циклы запасов» (продолжительностью 2-3 года), «строительный цикл» (15-20 лет), «длинные циклы» (волны Кондратьева- Шумпетера, 40-60 лет). Наложение действия всех циклов проявляется в экономическом деловом цикле.

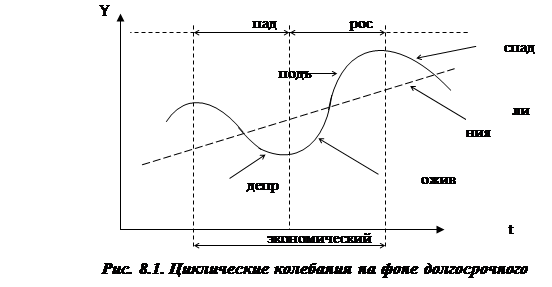

Исследование циклов с помощью математических моделей выявили, что процессы роста и циклических колебаний оказались слитыми воедино, как это происходит и в действительности. Поэтому циклические колебания стали рассматривать как колебания относительно долгосрочного тренда (рис.8.1).

В настоящее время в качестве фундаментальной причины циклов рассматривается процесс приспособления запасов капитала к условиям воспроизводства, которые сами, в свою очередь, изменяются в процессе и под воздействием этого приспособления. Предполагается, что существует некая «нормальная», или «равновесная», пропорция между объемом выпуска («поток») и накопленным к данному моменту капиталом («запас»). Пока эта пропорция не нарушена, циклических колебаний не должно быть. Но фактическая пропорция поток/запас отклоняется от «нормальной» величины. При этом происходят колебания как выпуска, так и капитала. Маневрирование капиталом как бы преследует постоянно ускользающую цель – достичь «нормальной» величины по сравнению с размерами ежегодного воспроизводства.

|

Основная «демаркационная» линия, разделяющая два основных направления в теории цикла, связана с ответом на вопрос о характере и причинах движения пропорции запас/поток: 1) в изменении указанной пропорции активная роль принадлежит изменению запаса; 2) первичным признается движение потока.

Неокейнсианская концепция цикла. Стремление предпринимателей сравнять фактический капитал К с его равновесным уровнем К  - главная причина запуска механизма цикла. Сам равновесный уровень К

- главная причина запуска механизма цикла. Сам равновесный уровень К  является оптимальной на данный момент величиной запаса, величиной «желаемой» для капиталистов.

является оптимальной на данный момент величиной запаса, величиной «желаемой» для капиталистов.

Если обозначить через Y размеры потока ежегодного воспроизводства (доход, объем производства и пр.), а через I -инвестиции в капитал К, то механизм цикла можно представить следующим образом. Разрыв между оптимальным и фактическим уровнем капитала (К  - К) вызывает прирост капитала

- К) вызывает прирост капитала  К, что, в свою очередь изменяет инвестиции I. Инвестиции являются частью потока Y и изменяют его, что вызывает изменение К

К, что, в свою очередь изменяет инвестиции I. Инвестиции являются частью потока Y и изменяют его, что вызывает изменение К  , формируется новое отклонение (К-К

, формируется новое отклонение (К-К  ) и цикл повторяется.

) и цикл повторяется.

При разработке моделей цикла необходимо определить зависимость, как размер инвестиций влияет на изменения потока, и как изменения потока влияют на инвестиции. С этой целью в кейнсианских моделях вводится понятия мультипликатора для определения связи I  Y (см. гл.3) и акселератора – для связи Y

Y (см. гл.3) и акселератора – для связи Y  I.

I.

Рассмотрим принцип акселератора. Теорию акселератора развивали в начале XXв. французский экономист А.Афтальен и американский экономист Дж.Кларк. Согласно этой теории рост потока (доходов, спроса) действует как ускоритель (акселератор) на темпы роста инвестиций. Предполагается, что темпы роста инвестиций превышают темпы роста потока, поскольку капиталовложения должны обеспечить не только износ существующих основных фондов, но и обеспечить их прирост.

Пример акселератора. Предположим, что некоторое предприятие удовлетворяет спрос на свою продукцию, используя 100 единиц оборудования, 10 из которых ежегодно заменяются на новые. Если спрос увеличиться на 20%, предприятие должно будет закупить 20 новых единиц оборудования, в дополнение к тем 10 единицам, которые закупаются для возмещения износа фондов. Таким образом, в данном примере рост спроса (дохода) на 20% вызывает рост инвестиций в три раза. Многократное увеличение спроса на машины и оборудование, вызванное увеличением спроса на предметы потребления, является, по мнению Дж.Кларка, ключевым моментом циклического развития.

Пример акселератора. Предположим, что некоторое предприятие удовлетворяет спрос на свою продукцию, используя 100 единиц оборудования, 10 из которых ежегодно заменяются на новые. Если спрос увеличиться на 20%, предприятие должно будет закупить 20 новых единиц оборудования, в дополнение к тем 10 единицам, которые закупаются для возмещения износа фондов. Таким образом, в данном примере рост спроса (дохода) на 20% вызывает рост инвестиций в три раза. Многократное увеличение спроса на машины и оборудование, вызванное увеличением спроса на предметы потребления, является, по мнению Дж.Кларка, ключевым моментом циклического развития.

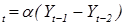

Таким образом, новые капиталовложения есть функция прироста дохода, умноженного на коэффициент акселерации  :

:

.

.

Величина коэффициента акселерации зависит от типа технического прогресса. При капиталоемком техническом прогрессе величина  растет, при капиталосберегающем типе развития

растет, при капиталосберегающем типе развития  снижается.

снижается.

С другой стороны, рост инвестиций вызывает (в соответствии с эффектом мультипликатора) рост доходов. Самоускоряющийся экономический рост приводит к накоплению фактического капитала сверх оптимального уровня, и тогда, в верхней точке подъема выпуска инвестиции становятся отрицательными. Это означает, что капитал потребляется без пополнения. Начинается фаза спада. Так механизм мультипликатора – акселератора вызывает самоподдерживающийся процесс циклических колебаний экономической системы.

Неоклассическая концепция цикла. Причиной цикла также является нарушение «нормальной» или «равновесной» пропорции запас/поток, т.е. накопленного капитала и объема ежегодного производства. Однако предприниматели стремятся не к какому-то оптимальному уровню накопленного капитала, а к прибыли. Прибыль тем больше, чем больше объем применяемого капитала. Чем больше объем капитала, тем больше он требует рабочей силы, и, следовательно, тем меньше уровень безработицы. Чем меньше безработица, тем сильнее позиции рабочего класса и выше заработная плата, что неблагоприятно сказывается на прибыли. Инвестирование замедляется, уменьшаются объем применяемого капитала и занятости. Снижается уровень зарплаты, после чего опять следует подъем.

Таким образом, различие между двумя концепциями состоит в толковании тех сил, которые возникают и поддерживают циклический процесс. Для кейнсианцев – это несоответствие между фактическим и оптимальным уровнем накопленного капитала (К

К), для неоклассиков – различие между равновесным и неравновесным значениями занятости (L

К), для неоклассиков – различие между равновесным и неравновесным значениями занятости (L

L).

L).

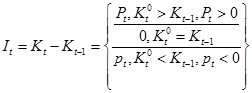

Простейшие модели цикла. Простейшей моделью цикла является модель Р. Гудвина

Y

C

где Y – конечный доход;

С – потребительские расходы;

I – чистые инвестиции;

А – автономные расходы;

К и К  - фактический и оптимальный основной капиталы;

- фактический и оптимальный основной капиталы;

Р и р верхний и нижний пределы для инвестиций;

b и  - постоянные коэффициенты;

- постоянные коэффициенты;

отражает оптимальный уровень капиталоемкости;

отражает оптимальный уровень капиталоемкости;

q задается экзогенно.

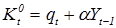

Если в модели Р.Гудвина принять К  , а I

, а I  , то она превращается в модель взаимодействия мультипликатора и акселератора (МА-модель), которая впервые была сформулирована в 1939г. П.Самуэльсоном и развита в работах других экономистов, прежде всего Дж.Хикса и Дж.Дьюзнберри:

, то она превращается в модель взаимодействия мультипликатора и акселератора (МА-модель), которая впервые была сформулирована в 1939г. П.Самуэльсоном и развита в работах других экономистов, прежде всего Дж.Хикса и Дж.Дьюзнберри:

Y

C

I

где  - акселератор.

- акселератор.

Если экономика сошла с равновесной траектории, то дальнейшее ее развитие будет определяться коэффициентами b и  МА-модели. Когда

МА-модели. Когда  <1, происходит постепенное приближение к траектории равномерного роста, при

<1, происходит постепенное приближение к траектории равномерного роста, при  =1 амплитуда колебаний вокруг равновесной траектории будет оставаться постоянной. Если

=1 амплитуда колебаний вокруг равновесной траектории будет оставаться постоянной. Если  > 1, то будет происходить удаление от равновесной траектории.

> 1, то будет происходить удаление от равновесной траектории.

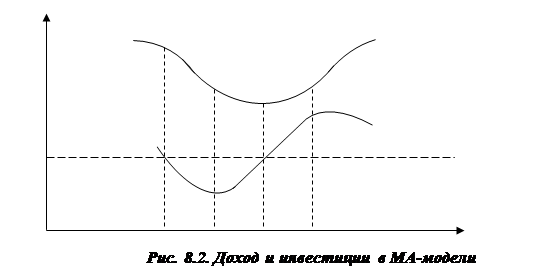

На рис.8.2. представлен график значений дохода и инвестиций в МА – модели.

Инвестиции равны нулю приблизительно в те моменты, когда доход не меняется, и достигают максимальной или минимальной величины, когда скорость изменения дохода максимальна.

Инвестиции равны нулю приблизительно в те моменты, когда доход не меняется, и достигают максимальной или минимальной величины, когда скорость изменения дохода максимальна.

8.2. Понятие, показатели и факторы роста

Если производственные ресурсы общества недоиспользуются, то, как следует из предыдущего анализа, в краткосрочном периоде можно увеличить выпуск (ВВП) до уровня потенциальных возможностей, если удастся вовлечь в производство все ресурсы. Однако задача экономики не ограничивается достижением полной занятости, поскольку такая занятость еще не гарантирует экономический рост в долгосрочном периоде. Необходимо еще решить проблему, как увеличить объем национального производства в условиях полной занятости. Решение этой проблемы есть основная задача теории экономического роста.

Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения потенциального выпуска, соответствующего состоянию полной занятости. Наличие долгосрочной тенденции роста не означает, что экономика движется от одного состояния полной занятости к другому. Объем производства характеризуется, как правило, колебательным движением вокруг линии тренда. Но если циклические подъемы превышают временные снижения выпуска, то в долгосрочной перспективе линия тренда повышается. В этом случае есть экономический рост.

Результатом экономического роста, его основным показателем, является рост реального ВВП. Процесс экономического роста сопровождается количественными и качественными изменениями в экономике и обществе. Например, по мере насыщения потребностей общества в продуктах питания происходит сокращении доли сельского хозяйства в производстве ВВП, сокращается сельское население и изменяется образ жизни и ценности большого количества людей. Рост ВВП позволяет большую долю ресурсов общества использовать для производства предметов длительного пользования и удовлетворения потребности в услугах, создает условия для повышения качества жизни.

Факторы роста. Способность экономики к росту определяется рядом факторов, По способу воздействия на экономический рост можно различать прямые и косвенные факторы. Прямыми считаются факторы, которые делают рост физически возможным (факторы предложения):

· количество и качество природных ресурсов;

· количество и качество трудовых ресурсов;

· объем основного капитала;

· технология и организация производства;

· уровень развития предпринимательских способностей в обществе.

Опыт ряда стран показывает, что наличие природных ресурсов и трудовых ресурсов в настоящее время не являются решающими факторами экономического роста. Например, в Японии, показавшей после второй мировой войны высокие темпы экономического роста, практически отсутствуют природные ресурсы. В то же время в ряде африканских стран наличие природных и трудовых ресурсов сопровождается стагнацией экономики и низким уровнем душевого ВВП.

Косвенные факторы роста (факторы спроса и распределения):

· степень монополизации рынка;

· налоговый климат в стране;

· эффективность кредитно – банковской системы;

· величина потребительских, инвестиционных и государственных расходов;

· степень включения в международное разделение труда;

· действующая система распределения дохода и т.д.

Общество развивается как целый организм, где все процессы взаимообусловлены. Современная наука продолжает расширять и углублять наше понимание влияния процессов в других сферах общественной жизни на возможность экономического роста. Поэтому представленный перечень косвенных факторов пополняется. К факторам экономического роста ряд исследователей относят, например, степень доверия в обществе, от которого зависит уровень коррупционности бюрократии и эффективность государственного управления, или влияние религии на нормы экономического поведения людей.

Различают два типа экономического роста в зависимости от соотношения результатов и факторов производства. Если экономически рост обеспечивается за счет привлечения дополнительных ресурсов в экономический оборот, то такой рост называется экстенсивным. При этом затраты ресурсов на единицу производимой продукции остаются неизменными. Интенсивный рост – это такой рост, который обеспечен более эффективным использованием ресурсов, например, в результате применения новых технологий, материалов или лучшей организации труда.

Экстенсивный рост – более простой тип экономического роста. Этот тип роста легче реализовать, если у страны есть возможность привлечь дополнительные ресурсы. Экстенсивный рост исторически предшествует интенсивному росту. Все страны прошли или проходят через этот тип роста. Страны Запада перешли к интенсивному типу роста в середине XXв. По данным голландского экономиста Я.Тинбергена в ведущих странах Запада соотношение между типами экономического роста в 1870-1914гг. было следующим (табл.8.1).

Таблица 8.1

Доля экстенсивных и интенсивных факторов в экономическом росте

| Страна | Экстенсивные / интенсивные факторы роста |

| Великобритания | 80/20 |

| Германия | 60/40 |

| США | 73/27 |

8.3. Неокейнсианские модели экономического роста

Неокейнсианские модели экономического роста были разработаны экономистами Е.Домаром и Р.Харродом. Они, в соответствии с методологией М.Кейнса, полагали, что, во-первых, совокупный спрос является решающим условинм развития экономики, и, во-вторых, основным фактором роста считаются капиталовложениями (инвестиции).

Модель экономического роста Е.Домара. Это наиболее простая модель, разработанная в конце 40-х годов XXв. Ее предпосылки:

· прирост инвестиций является экзогенной переменной и рассматривается как единственный фактор роста совокупного спроса и совокупного предложения. В этом пункте Е. Домар поправил Кейнса, поскольку последний исключил из своего анализа влияние инвестиций на предложение товаров. (Кейнс анализировал периоды кризисов, когда мощности недоиспользуются);

· труд не является дефицитным ресурсом, поэтому цена труда не растет в случае увеличения занятости в процессе роста;

· капиталоемкость (K/Y), норма сбережений (s) и предельная производительность капитала, или капиталоотдача, (  ) - величины постоянные;

) - величины постоянные;

· выбытие капитала отсутствует;

· инвестиционный лаг равен нулю;

· инвестиции равны сбережениям (I= S).

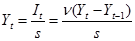

Домар предполагает, что национальный доход равен совокупному спросу и пропорционален количеству капитала

(8.1)

(8.1)

где  =Y/ K, т.е. количество дохода, которое производится одной единицей капитала.

=Y/ K, т.е. количество дохода, которое производится одной единицей капитала.

Как следует из (8.1) прирост дохода пропорционален приросту капитала или инвестиций (I):

(8.2)

(8.2)

Из предпосылок модели следует, что сбережения определяются как S= I+ Y. Выражение (8.2) теперь можно записать:

или

(8.3)

(8.3)

Отношение  представляет собой темп прироста дохода при заданной норме сбережения и предельной производительности капитала (капиталоотдачи). Зная установившиеся в экономике s и

представляет собой темп прироста дохода при заданной норме сбережения и предельной производительности капитала (капиталоотдачи). Зная установившиеся в экономике s и  можно рассчитать темпы равновесного экономического роста. Например, если

можно рассчитать темпы равновесного экономического роста. Например, если  =0.3, а s=0,1, то ежегодные темпы роста доходов составит 3%.

=0.3, а s=0,1, то ежегодные темпы роста доходов составит 3%.

Модель Е.Домара не претендовала на роль теории роста. Она показала, что есть условия, при выполнении которого возможен долгосрочный равновесный рост.

Модель экономического роста Р.Харрода. В отличие от модели Е.Домара в модели Р.Харрода ставиться цель исследовать траекторию экономического роста. При этом у него инвестиции рассматриваются как эндогенная переменная, зависимая от уровня дохода. Эта зависимость устанавливается в модели посредством параметра  (принцип акселератора), неизменного во времени. Если Е. Домар оперировал с автономными инвестициями, т.е. с той частью инвестиций, которая определяется решениями правительства независимо от уровня национального дохода, то Р.Харрод рассматривает инвестиции, которые являются производными (индуцированными), вызванными ростом национального дохода.

(принцип акселератора), неизменного во времени. Если Е. Домар оперировал с автономными инвестициями, т.е. с той частью инвестиций, которая определяется решениями правительства независимо от уровня национального дохода, то Р.Харрод рассматривает инвестиции, которые являются производными (индуцированными), вызванными ростом национального дохода.

Все остальные предпосылки модели Е.Домара сохранены.

Р.Харрод исходит из следующего предположение о поведении предпринимателей. Они определяют объем производства на текущий год, исходя из ситуации сложившейся в экономики в предшествующие годы. Темпы роста остаются неизменными, если в предшествующий период спрос был равен предложению. Если спрос превышал предложение, то они увеличат предложение, в противном случае предложение уменьшиться.

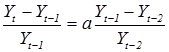

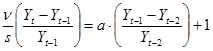

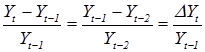

Поведение предпринимателей выражается следующей зависимостью:

,

,

где а=1, если спрос и предложение в периоде (t-1) был равен предложению, a>1, если спрос превысил предложение, и a<1 - в остальных случаях (в данном случае Y – предложение).

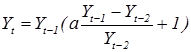

Отсюда получим следующее выражение:

(8.4)

(8.4)

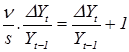

Совокупный спрос задается с помощью акселератора  *[14] и коэффициента сбережения (s):

*[14] и коэффициента сбережения (s):

(8.5)

(8.5)

В выражении (8.5) Y означает спрос.

Из равенства (8.4) = (8.5) можно получить следующее выражение (поделив обе части на  ):

):

(8.6)

(8.6)

В левой части выражения (8.6) Y означает предложение, в правой части – спрос.

Предположим, что в предыдущий интервал спрос равнялся предложению, т.е. а=1. Тогда, в соответствии с предпосылками о поведении предпринимателей, темпы роста предложения в текущем интервале (t) будут такими же, как и предшествующий временной интервал, т.е.:

(8.7)

(8.7)

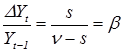

Используя выражение (8.7), выражение (8.6) можно переписать в следующей форме  . Отсюда равновесный темп прироста объемов выпуска можно выразить:

. Отсюда равновесный темп прироста объемов выпуска можно выразить:

. (8.3а)

. (8.3а)

Значение темпа прироста  для случая а=1 Р.Харрод назвал «гарантированным» темпом роста. Поддерживая такой же темп роста, как и в предыдущем интервале, когда спрос был равен предложению, предприниматели могут рассчитывать на равенство спроса и предложения и в текущем интервале. В этом случае полностью используется накопленный капитал, но полная занятость не гарантирована.

для случая а=1 Р.Харрод назвал «гарантированным» темпом роста. Поддерживая такой же темп роста, как и в предыдущем интервале, когда спрос был равен предложению, предприниматели могут рассчитывать на равенство спроса и предложения и в текущем интервале. В этом случае полностью используется накопленный капитал, но полная занятость не гарантирована.

Предприниматели при планировании выпуска могут отклониться от гарантированных темпов роста, и фактические темпы роста могут не совпадать с гарантированными темпами (либо превышать, либо быть ниже). В этом случае система будет удаляться от состояния равновесия.

Экономический рост имеет естественные границы, которые задаются темпами технического прогресса и ростом населения. Понятие «естественного» темпа роста, которое Р.Харрод вводит в научный оборот, отражает эти ограничения. Естественный темп роста, это такой равновесный темп роста, который обеспечивает полную занятость не только капитала, но и труда.

Если гарантированный темп роста окажется выше его естественного уровня, то из-за недостатка трудовых ресурсов, фактический темп роста окажется ниже гарантированного. В последующем году инвестиции и выпуск снизятся, и экономическая система окажется в состоянии депрессии. Если гарантированный темп роста выше естественного, то фактический темп может оказаться выше гарантированного, поскольку может увеличиться занятость и, соответственно, инвестиции. Тогда экономическая система будет переживать бум.

Таким образом, всякое отклонение инвестиций от условий гарантированного темпа роста выводит систему из состояния равновесия. Идеальным развитием экономической системы было бы такое ее равновесное состояние, когда гарантированный, естественный и фактический темпы роста совпадают. Но поскольку в действительности указанные совпадения маловероятны, то динамическое равновесие в модели Р.Харрода оказывается неустойчивым.

В рассмотренной модели отсутствует запаздывания действий мультипликатора и акселератора. Поэтому модель не является вполне динамической и не может исследовать циклические колебания в процессе экономического роста. Но, несмотря на наличие значительного числа упрощающих предпосылок, она помогает осознать определенные закономерности экономического развития и выработать рекомендации для проведения экономической политики по сглаживанию отклонений от экономического равновесия. Кроме того, исследование экономической динамики, которая вызывается несколькими простыми предпосылками, взаимодействующими в рамках одной модели, помогает осознать колоссальную сложность экономических процессов.

Общность предпосылок и целей исследования, близость полученных результатов делают модели Е.Домара и Р.Харрода похожими. Поэтому в науке их стали именовать как модель Харрода-Домара. Обе модели были разработаны в первой половине XXв. века, когда главные усилия в производстве были сосредоточены на увеличении инвестиций и создании новых производственных мощностей, когда темпы технического прогресса и обновление капитала были еще не столь высоким, как десятилетия спустя. Поэтому эти модели отражали условия своего времени. Теперь, когда экономический рост все в большей мере определятся техническим прогрессом и качественными изменениями в факторах производства, при среднесрочном моделировании экономических процессов следует отходить от предпосылок постоянства во времени показателей капиталоемкости продукции или капиталовооруженности труда. Возросшая динамичность условий воспроизводства нашла отражение в неоклассических теориях экономического роста.

8.4. Неоклассические теории экономического роста

Неоклассические модели экономического роста разрабатывались на основе использования производственных функций, т.е. функций, устанавливающих зависимость между выпуском продукции и факторами производства. Обычно исследователи исходят из предпосылки эффективного использования факторов. Например, из всего множества комбинаций труда и капитала, удовлетворяющих бюджетным возможностям фирмы, анализ останавливается на множестве комбинаций факторов, соответствующих полному использованию бюджета, (граничная линия на графике бюджетных возможностей фирмы).