Шоки совокупного предложения

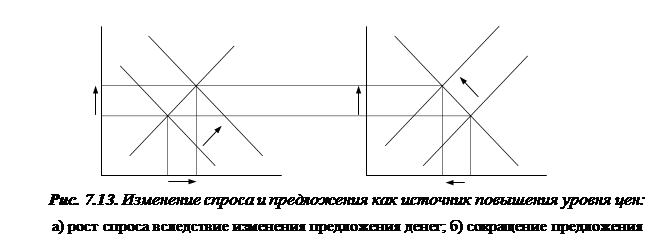

Приведенные выше результаты анализа позволяют рассматривать инфляцию со стороны изменения спроса по следующей цепочке: цены растут, поскольку вслед за увеличением денежной массы, находящейся в обращении, растет совокупный спрос. Но цены могут расти и в результате сдвигов в совокупном предложении (даже при неизменном положении кривой совокупного спроса) (рис.7.13).

Кривая совокупного предложения подвержена сдвигам под влиянием разнообразных шоков.

Шоки предложения – это резкие нарушения в предложении, не связанные с изменениями в совокупном спросе.

Термин «шок предложения» появился сравнительно недавно, после резкого повышения цен на нефть странами ОПЕК в 1974 и 1979–80 годах. Он отражает характер реакции стран – потребителей нефти на такое повышение. В настоящее время под данным термином понимается резкое повышение цен на любые факторы производства (за исключением зарплаты), вызывающие рост издержек производства и общий рост цен.

Проведение государственной политики, расширяющей денежное предложение, и активной финансово-бюджетной политики может снизить безработицу до уровня ниже естественного в краткосрочном периоде. В долгосрочном эффект будет исключительно инфляционным. В то же время политика сдерживания роста денежного предложения в долгосрочном периоде не приведет к повышению безработицы: она просто снизит инфляцию при естественном уровне безработицы. Вмешательство правительства следует направить на контроль денежного предложения.

Шоки предложения могут принимать разные формы. В аграрной стране плохая погода или сельскохозяйственные вредители могут стать причиной снижения урожая и роста цен при одновременном падении объема производства. Повышение заработной платы, оговоренное в трудовом соглашении с профсоюзом, также можно интерпретировать как шок предложения, поскольку рост номинальной заработной платы обусловливает сдвиг влево кривой совокупного предложения.

Более мрачный сюжет на тему шокового изменения предложения связан с черной чумой, поразившей Европу в средние века. Во второй половине XIV века от этой страшной болезни скончались миллионы людей. Особенно сильно пострадала Англия. Экономические последствия эпидемии можно представить как внезапное резкое (шоковое) сокращение предложения, вызванное сокращением затрат труда. В такой ситуации при любом фиксированном уровне цен объем производства падает. Объем производства в те годы упал, а уровень цен, как показывают исследования, поднялся на 50%, хотя с начала века он в основном снижался.

Более мрачный сюжет на тему шокового изменения предложения связан с черной чумой, поразившей Европу в средние века. Во второй половине XIV века от этой страшной болезни скончались миллионы людей. Особенно сильно пострадала Англия. Экономические последствия эпидемии можно представить как внезапное резкое (шоковое) сокращение предложения, вызванное сокращением затрат труда. В такой ситуации при любом фиксированном уровне цен объем производства падает. Объем производства в те годы упал, а уровень цен, как показывают исследования, поднялся на 50%, хотя с начала века он в основном снижался.

Наибольшее воздействие на уровень и темпы инфляции оказывает повышение цен на такие факторы, которые используются практически всей экономикой. В первую очередь, это электроэнергия и энергоносители, транспортные услуги, арендная плата и т.д. Однако и менее масштабные изменения в предложении также могут вызывать широкую ответную реакцию экономики, проявляющуюся в изменении инфляционных ожиданий экономических субъектов.

Например, ожидая повышения цен на ресурсы, предприниматели начнут повышать цены на товары и услуги; домашние хозяйства, ожидая повышения цен на блага, будут стремиться к продаже факторов производства по более высоким ценам.

Резкие изменения совокупного спроса и предложения – шоки – приводят к отклонению объема выпуска и занятости от потенциального уровня.

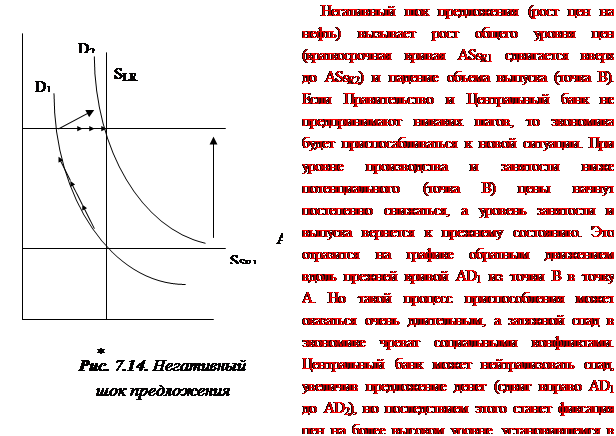

С помощью модели AD– AS можно оценить воздействие шоков на экономику, а также последствия стабилизационной политики государства, направленной на смягчение колебаний, вызванных шоками, и восстановление равновесного объема производства и занятости на прежнем уровне. При этом экономическая политика сталкивается с известной дилеммой: рост цен при сохранении уровня занятости и выпуска или спад и безработица (рис.7.14).

|

В реальной жизни длительную и устойчивую инфляцию, когда рост цен продолжается несколько лет, трудно объяснить только шоками предложения. Стабильность инфляции обеспечивается постоянным смещением совокупного спроса и совокупного предложения. Легко понять, почему кривая совокупного спроса может непрерывно смещаться вверх, например, когда государство безостановочно печатает новые деньги для финансирования текущего бюджетного дефицита. Труднее представить продолжительный сдвиг кривой совокупного предложения.

Многие шоки предложения оказываются кратковременными (наиболее яркий пример – рост цен на нефть). Другая важная разновидность шоков предложения – рост номинальной заработной платы – обычно носит кратковременный характер, если не сопровождается ростом совокупного спроса[12]. Но затяжную и устойчивую инфляцию трудно объяснить только изменениями предложения, если они не дополняются ростом денежной массы.

7.5. Экономика предложения и кривая Лаффера

Наряду с монетаризмом, экономическая теория предложения возникла в рамках консервативного направления экономической мысли в 1980-х гг., базирующегося на предпосылках об эффективности рынка в сфере распределения ресурсов и установления цен, о рациональности экономических субъектов и оптимизации как основе их поведения, о формировании макроэкономических зависимостей на основе простого агрегирования микрозависимостей.

Экономическая теория предложения – набор теоретических положений, возникших в 1980-х гг. в США на базе неоавстрийской школы, теории предельной эффективности факторов производства и монетаризма, основанных на том, что эффективное распределение и использование ресурсов является важнейшим фактором роста национального производства как в кратко, так и в долгосрочном периоде, а потому особое внимание уделяющих виду и положению долгосрочной функции агрегированного предложения факторов производства.

Теория предложения изучает влияние бюджетно-налоговой политики на совокупное предложение, а, следовательно, и на эффективность распределения и использования факторов производства, инфляцию, безработицу, стагфляцию, процесс накопления капитала и экономический рост.

Теоретики предложения исходят из того, что изменение уровня и структуры налогов или государственных трансфертов позволяет воздействовать на процесс распределения и использования факторов производства на микроуровне путем влияния на предложение капитала (на выбор отдельных экономических субъектов между потреблением и сбережением, между текущим и будущим потреблением) и предложение труда (на выбор отдельных экономических субъектов между трудом и досугом). Вместе с тем, учитывается, что с одновременным искажающим влиянием налогов на факторные доходы, определяющие предложение факторов производства, происходит и искажающее влияние на факторные издержки, определяющие спрос на факторы производства со стороны корпораций. Возникает так называемый «налоговый клин», сокращая который, а также содействуя конкуренции, можно стимулировать совокупное предложение и таким образом решить ряд макроэкономических проблем, главными из которых являются стагфляция и замедление темпов экономического роста.

Причинами роста безработицы, с точки зрения представителей экономической теории предложения, являются: увеличение налога на заработную плату; выплата пособий по безработице или предоставление других государственных трансфертов, ослабляющих стимулы к труду у занятого населения (по сравнению с досугом) и уменьшающих стремление незанятых к поиску работы.

Причиной инфляции могут стать: высокие налоги на факторы производства, снижающие эффективность их использования и распределения между конкурирующими областями; высокий налог на прибыль корпораций, снижающий интенсивность накопления капитала в частном секторе; действия государства, вызывающие неожиданные колебания издержек производства (финансовые санкции, требования вкладывать капитал в очистительные сооружения и т.д.). В результате, экономические субъекты сталкиваются с дополнительным налогом - инфляционным налогом, поступающим в доход государства в виде суммы налоговых платежей, умноженной на темп инфляции.

Причиной замедления темпов экономического роста является дефицит сбережений, который может быть вызван целым рядом факторов:

· выплата государственных трансфертов искажает выбор между потреблением и сбережением, усиливая стимулы к текущему потреблению вследствие формирования ожиданий о получении постоянного дополнительного дохода в первой (например, пособия по безработице) или во второй половине жизни (например, пенсии по старости). Это приводит к уменьшению доли сбережений в располагаемом доходе, а значит, и к замедлению экономического роста;

· увеличение ставок налогов на доход от процента, на прирост капитальных активов, на дивиденды и других налогов на доходы от собственности ведет к уменьшению склонности к сбережениям по сравнению с потреблением, уменьшает предложение ссудного капитала и увеличивает номинальную процентную ставку, что замедляет инвестиционный процесс и экономический рост;

· увеличение налога на прибыль корпораций уменьшает стимулы к инвестированию путем сокращения уровня выплачиваемых дивидендов, что уменьшает рыночную стоимость активов фирмы и не способствует привлечению внешних средств. Кроме того, эта мера не позволяют расширить источники внутренних ресурсов накопления, заменить устаревшее оборудование, внедрить в производство достижения научно-технического прогресса, что также замедляет экономический рост;

· рост налогов на заработную плату и другие трудовые доходы уменьшает предложение труда и не дает возможности обеспечить процесс накопления капитала необходимым приростом трудовых ресурсов. Это приводит к снижению нормы накопления и замедлению экономического роста, к сокращению доли трудовых доходов в национальном доходе, что требует увеличения социальных расходов государственного бюджета, а, следовательно, и других налогов.

Кривая Лаффера

Данная кривая была предложена профессором Артуром Лаффером для интерпретации взаимосвязи между ставкой налога и доходами бюджета от налогов (поступления в бюджет)[13].

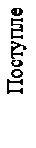

Основная идея Лаффера заключается в том, что существует связь между ставкой налога и поступлениями в бюджет от налогов; более того, изменения в ставке налога имеют два эффекта: арифметический и экономический. Арифметический эффект является простым и заключается в том, что если ставка налога понижается, то поступления в бюджет, доходы бюджета (на денежную единицу налоговой базы) будут уменьшаться в сумме уменьшения ставки. И напротив, это также действует при увеличении налоговой ставки. Графически это можно интерпретировать как линейную зависимость следующего характера (рис.7.15).

Основная идея Лаффера заключается в том, что существует связь между ставкой налога и поступлениями в бюджет от налогов; более того, изменения в ставке налога имеют два эффекта: арифметический и экономический. Арифметический эффект является простым и заключается в том, что если ставка налога понижается, то поступления в бюджет, доходы бюджета (на денежную единицу налоговой базы) будут уменьшаться в сумме уменьшения ставки. И напротив, это также действует при увеличении налоговой ставки. Графически это можно интерпретировать как линейную зависимость следующего характера (рис.7.15).

Экономический эффект заключается в положительном воздействии того, что понижение в налоговой ставке воздействует на производство, выпуск продукции и безработицу (и таким образом на налоговую базу) путем обеспечения инициативы по увеличению экономической деятельности. Рост налоговой ставки, напротив, имеет экономический эффект «наказывать» участников экономической налогооблагаемой деятельности.

Арифметический эффект всегда работает в противоположном направлении от экономического эффекта.

Когда арифметический и экономический эффекты изменения в налоговой ставке сочетаются, воздействие изменения в ставке налога на общий доход не является таким очевидным.

При ставке налога, равной 0%, правительство не будет получать дохода. Точно также при ставке, равной 100%, правительство также не получит налоговых доходов, потому, что никто не согласится иметь работу с заработной платой равной 0. Между этими двумя крайностями существуют две ставки налога, которые будут давать одинаковые суммы дохода: высокая ставка на малой базе и низкая ставка на высокой базе.

Как подчеркивает Лаффер, сама кривая Лаффера «не говорит», будут ли налоговые изменения увеличивать или снижать доходы. Реакция поступлений в доход бюджета на изменение налоговой ставки зависит от ряда факторов:

· системы налогообложения в государстве или регионе, рассматриваемого временного периода;

·

легкости перехода к теневой активности, сложившихся ставок налогов в данном месте;

легкости перехода к теневой активности, сложившихся ставок налогов в данном месте;

· присутствия ловушек в законах, в том числе бухгалтерских ловушек;

· склонности в факторах производства. Если существующая налоговая ставка является высокой, как показано на рис.7.16 (выше в «препятствующем диапазоне»), тогда снижение налоговой ставки должно означать увеличение налоговых поступлений. Экономический эффект должен перевесить арифметический эффект снижения налоговой ставки.

Двигаясь от налоговых доходов к самому бюджету, отметим, что существует так называемый «эффект расходов» – дополнительный эффект к двум предыдущим эффектам, показывающим взаимодействие снижения налоговой ставки и доходов. Так как снижение налогов создает инициативу по выпуску продукции, росту занятости и производства, оно также помогает сбалансировать бюджет путем уменьшения правительственных расходов. Быстрорастущая экономика предполагает меньшую безработицу и более высокий доход, что повлечет за собой уменьшение программ по безработице и других программ по повышению благосостояния.

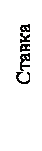

Данную кривую Лаффера в целом можно интерпретировать как частный случай закона убывающей отдачи факторов производства. Если рассматривать ставку налога как фактор пополнения бюджета (что условно можно рассматривать как производство продукции), то имеем следующую интерпретацию (рис.7.17).

.

|

Точка А на кривой, где предельная ставка налога является максимальной, означает, что каждый последующий процентный пункт роста налоговой ставки будет означать всё меньшие и меньшие поступления в бюджет. После точки В (точка перегиба) каждый процент прироста налоговой ставки будет означать снижение поступлений в бюджет, достигая в точке С, где налоговая ставка равна 100% и поступления в бюджет будут равны 0.

Вопрос заключается в том, можно ли с точностью определить предельную ставку налога в точках А и В, где кривая меняет свое направление и доходы бюджета должны снижаться. Эмпирически это еще не доказано. Но исторические факты свидетельствуют, что, например, в послевоенной Японии, когда ставка подоходного налога была снижена до 20%, резко возросли поступления в бюджет. А так как правительство не было готово осуществлять какие-либо социальные программы, то решили уменьшить поступления в бюджет за счет снижения налоговой ставки. Ее понизили до 18%, а налоговые поступления увеличились еще более значительно.

Эта же ситуация имеет место сейчас в России, где ставка подоходного налога снижена до 13% и поступления в бюджет увеличились с 965 млрд в 2000г. до 1892 млрд руб. в 2003г. Сходная ситуация имеет место и на Украине, снизившей ставку подоходного налога до 13%. А также в Словакии, установившей плоскую шкалу подоходного налога, равную 19%.

Можно высказать гипотезу, что данная ставка находится пределах 10-20%, учитывая высказывание Лаффера о том, что все зависит от системы налогообложения в государстве или регионе, рассматриваемого временного периода, легкости перехода к теневой активности, сложившихся ставок налогов в данном месте, присутствия ловушек в законах, а также бухгалтерских ловушек.

7.6. Стабилизационная политика: государственное регулирование занятости, антиинфляционная политика

Макроэкономический анализ функционирования рыночной экономики служит основанием для включения в число экономических функций государства проведение стабилизационной экономической политики, целью которой является поддержание общего экономического равновесия при полной занятости, устойчивого роста экономики.

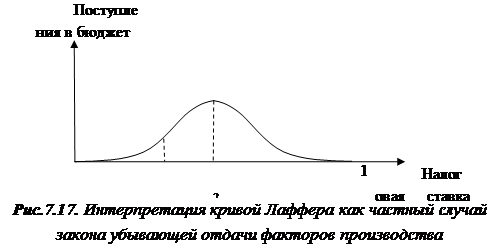

Совокупность целей стабилизационной политики может быть представлена графически так называемым «золотым четырехугольником» (рис.7.18).

Совокупность целей стабилизационной политики может быть представлена графически так называемым «золотым четырехугольником» (рис.7.18).

По отношению друг к другу цели стабилизационной политики могут быть взаимозаменяемы, взаимодополняемы или нейтральны. Так, кривая Филлипса в коротком промежутке времени показывает возможность замены между темпом инфляции и уровнем занятости как целями экономической политики. Взаимодополняемыми, как правило, являются рост национального дохода и занятость.

Стабилизационная политика поддерживает равновесие совокупного спроса и совокупного предложения, сглаживания колебания экономики. Правительство должно стимулировать экономику в периоды спада и сдерживать в периоды подъема.

Экономическая стабилизация связана со многими трудностями экономического характера: временные лаги фискальной и монетарной политики; несовершенство экономической информации; изменчивость экономических ожиданий; неоднозначность исторических аналогий.

Цели стабилизационной политики: достижение желаемого уровня занятости; стабильность экономического роста; сдерживание инфляции.

Стабилизационная политика включает фискальную (налогово-бюджетную) и кредитно-денежную политику. Фискальная политика регулирует налогообложение и государственные расходы, а кредитно-денежная – предложение денег. Для получения эффекта от мер стабилизационной политики необходима согласованность действий фискальной и кредитно-денежной политики при распределенных полномочиях и ответственности.

Экономическая политика может проводиться двумя путями: это стратегия активизма или установление долгосрочных правил экономической политики.

Активистской политики придерживаются кейнсианцы, считающие необходимым проведение стабилизационной политики для достижения эффективности национальной экономики.

Неоклассики считают проведение стабилизационной политики бесполезным, поэтому они предлагают второй путь – установление долгосрочных правил экономической политики.

Стабилизационная политика влияет на ожидания хозяйственных субъектов, которые, в свою очередь, влияют на результаты стабилизационной политики. Поэтому стабилизационная политика должна быть предсказуема для хозяйственных субъектов.

Экономическая политика, использующая стратегию активизма, подразумевает активное регулирование рыночной системы путем проведения фискальной и кредитно-денежной политики. Тем самым экономическая политика, использующая дискреционные меры в краткосрочных периодах, стремится к осуществлению долгосрочных целей.

Меры экономической политики определяют популярность правительства. Поэтому правительство сосредоточивается на краткосрочных целях экономической политики, не уделяя внимания долгосрочным последствиям.

В отличие от кейнсианцев монетаристы и неоклассики видят причину нестабильности именно в проведении экономической политики. Для достижения экономического равновесия по мнению монетаристов и неоклассиков необходимы устойчивые и долгосрочные правила.

Выбор между активной и пассивной моделями макроэкономической политики не тождественен выбору между «политикой твердого курса» и «свободой действий».

Опыт макроэкономического регулирования в индустриальных странах свидетельствует, что «игра по правилам» имеет неоспоримые преимущества перед свободой действий (произвольной политикой). Эти преимущества в самом общем виде могут быть сведены к трем обстоятельствам:

1. Последовательная макроэкономическая политика снижает риск принятия некомпетентных решений.

2. Политика твердого курса снижает влияние политического бизнес-цикла на динамику уровней занятости, объема выпуска и инфляции. Политика твердого курса правительства и Центрального банка позволяет относительно оградить экономику от влияния изменений политической конъюнктуры. Приверженность твердому курсу снижает возможность фискальных и монетарных маневров в краткосрочном периоде, но способствует стабилизации экономики в долгосрочном плане.

3. «Игра по правилам» способствует укреплению доверия экономических агентов к политике правительства и центрального банка. Политика твердого курса, которая не сопровождается никакими обещаниями, вызывает у экономических агентов больше доверия, делает ожидания более рациональными и создает в целом более благоприятную обстановку с точки зрения долгосрочных целей экономического роста.