Равенство Рикардо: альтернативный взгляд на проблему бюджетного дефицита

Большинство экономистов убеждены в том, что дефицит государственного бюджета означает уменьшение национальных сбережений и инвестиций. Однако небольшая группа ученых не согласна с этим утверждением. Их взгляды базируются на выводах из так называемого равенства Рикардо, получившего название по имени выдающегося экономиста XIX в. Давида Рикардо, первым проанализировавшего его в своих теоретических работах (и первым поставившего под сомнение возможность его практического применения).

Теоретические построения Д.Рикардо выглядят следующим образом. Представьте, что государство перестает получать доход в виде налогов, а его расходы остаются на прежнем уровне. Вследствие бюджетного дефицита общественные сбережения сократятся. Но если домашние хозяйства направят все сэкономленные средства не на потребление, а на сбережения, их объем вырастет ровно настолько, насколько уменьшатся общественные сбережения. В результате национальные сбережения, равные сумме общественных и частных, останутся на прежнем уровне. Не изменится ни предложение заемных средств, ни равновесная ставка процента. Таким образом, в экономике не произойдет никаких изменений, кроме относительного перераспределения общественных и частных сбережений.

Уместно поинтересоваться, а направят ли домашние хозяйства сумму, равную объему неуплаченных налогов на сбережения? Д.Рикардо дает такое объяснение. Население понимает, что рост бюджетного дефицита означает увеличение в недалеком будущем налогов для покрытия накопившегося государственного долга. Отмена налогов и рост бюджетного дефицита представляют собой не подарок, а просто временную отсрочку уплаты долга. Поэтому население будет вынуждено направлять средства, полученные в результате налоговой льготы, не на потребление, а на сбережения, чтобы компенсировать снижение уровня жизни, которое наступит в будущем при введении повышенных налогов.

Однако при знакомстве с теорией Д.Рикардо возникает еще один любопытный вопрос: если рост бюджетного дефицита должен привести в будущем к увеличению налогов (как это и происходит на самом деле), почему население игнорирует необходимость увеличения сбережений, чтобы подготовиться к такой ситуации? Один из возможных ответов состоит в том, что население склонно к принятию слишком близоруких решений, не учитывающих всех хитросплетений государственной политики. Согласно другому мнению, люди просто надеются, что новые налоги придется платить не им, а их потомкам. В любом случае многие экономисты подчеркивают, что перераспределение налогового бремени между разными поколениями было и остается важным аспектом бюджетной политики государства.

Источник: Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер Ком, 1999. – С. 552.

Основным вопросом бюджетно-налоговой политики является вопрос: должен ли быть бюджет сбалансирован или сбалансированность бюджета должна быть подчинена целям стабилизации экономики. Можно выделить три основные концепции регулирования бюджетного дефицита: ежегодное балансирование, балансирование в ходе экономического цикла и концепция функциональных финансов.

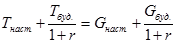

Концепция ежегодного балансирования основана на равенстве Д.Рикардо, в котором объемы налоговых поступлений настоящего и будущего периодов должны быть равны расходам аналогичных периодов. Экономические субъекты действуют рационально и адекватно оценивают текущие и будущие события, любой прирост задолженности государства воспринимают как прирост налогов в будущем, так как другого источника доходов, кроме налогов, у государства нет. При этом не имеет значения, как именно формируется прирост задолженности. Формально это можно выразить следующим образом:

, где r – ставка процента.

, где r – ставка процента.

Данное уравнение называется рикардианским равенством, или государственным бюджетным ограничением.

Однако такое ежегодное балансирование снижает или вовсе исключает эффективность фискальной политики государства. Так, в период спада и длительной безработицы доходы населения падают, следовательно, уменьшаются и налоговые поступления в бюджет. В данном случае государство для балансирования бюджета должно либо увеличить налоги, либо снизить собственные расходы, что приведет к уменьшению совокупного спроса.

В условиях инфляции при повышении денежных доходов автоматически увеличиваются и налоговые поступления. Для уменьшения налоговых поступлений государство должно снизить налоговые ставки или увеличить государственные расходы, но обе эти меры или их сочетание приведут к росту деловой активности, занятости и в конечном итоге не уменьшат инфляцию. Следовательно, ежегодное балансирование бюджета с помощью оперативного государственного регулирования доходов и расходов не обеспечивает стабильности экономики в длительном периоде.

Концепция циклического балансирования бюджета предполагает, что правительство осуществляет антициклическое воздействие и одновременно балансирует бюджет. Чтобы противостоять спаду, правительство снижает налоги и увеличивает государственные расходы, т.е. сознательно идет на допущение дефицита бюджета. Затем проводит противоположную политику, а возникшее положительное сальдо бюджета использует для возмещения предыдущего дефицита. Однако проблемой данной концепции является то, что подъемы и спады в экономическом цикле не совпадают во времени, не одинаковы по глубине и не равнозначна реакция субъектов хозяйствования на фискальные меры государства.

Идея концепции функциональных финансов основана на том, что государство должно заботиться не о балансировании бюджета, а о макроэкономической стабильности экономики. Сторонники данной концепции считают, что налоговая система должна стимулировать налоговые поступления. Они будут увеличиваться автоматически по мере экономического подъема, а значит, дефицит бюджета будет самостоятельно ликвидироваться. Кроме того, права и возможности правительства по выпуску займов и эмиссии денег безграничны и они могут практически финансировать любой дефицит. Считается также, что при большом объеме национального богатства, в том числе и у населения, проблема дефицита государственного бюджета не является обременительной и острой для национальной экономики.

Государство строит свою бюджетно-налоговую политику так, что периодически использует все три концепции, при этом оперируя одновременно как расходами, так и налогами.

Однако при выборе между инструментами фискальной политики следует учитывать, что при росте государственных расходов и снижении налогов на равную величину национальный доход возрастет в большей степени при росте госрасходов, а бюджетный дефицит будет большим при снижении налогов, что алгебраически выражается в превышении мультипликатора расходов над налоговым мультипликатором.

Если государственные расходы и автономные налоговые отчисления возрастают на одну и ту же величину (DG=DТ), то и равновесный объем производства возрастает. В этом случае говорят о мультипликаторе сбалансированного бюджета.

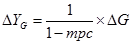

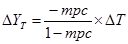

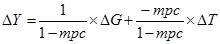

Сравним мультипликативный эффект, который дает изменение автономных расходов государства и налогов. Изменение величины государственных закупок приводит к изменению дохода:  , а изменение автономных налогов приводит к изменению дохода:

, а изменение автономных налогов приводит к изменению дохода:  . Общее изменение Y произойдет под суммарным воздействием этих двух эффектов, т.е.

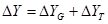

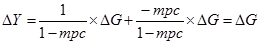

. Общее изменение Y произойдет под суммарным воздействием этих двух эффектов, т.е.  . Следовательно,

. Следовательно,  .

.

А поскольку бюджет сбалансированный, т.е.  , после замены получим:

, после замены получим:  , т.е. мультипликатор сбалансированного бюджета равен 1.

, т.е. мультипликатор сбалансированного бюджета равен 1.

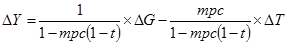

Следует заметить, что когда появляется подоходный налог, мультипликатор сбалансированного бюджета (DG=DТ) не равен 1. Докажем это:  . Поскольку бюджет сбалансированный, то заменив DТ на DG и перегруппировав, получим:

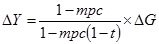

. Поскольку бюджет сбалансированный, то заменив DТ на DG и перегруппировав, получим:  . Очевидно, что величина

. Очевидно, что величина  >1.

>1.

Таким образом, если рост государственных расходов финансируется за счет роста налогов, то конечный прирост национального дохода равен первоначальному приросту государственных расходов.[6]

4.4. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». Автоматические изменения в налоговых отчислениях, размерах социальных выплат. Эффективность фискальной политики

В результате циклических колебаний совокупного дохода бюджетный дефицит, как и излишек, может возникать автоматически, в результате действия встроенных стабилизаторов экономики. Фискальная политика, предполагающая автоматическое изменение величин государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета в результате циклических колебаний совокупного дохода, называется недискреционной фискальной политикой. Она предполагает автоматическое увеличение чистых налоговых поступлений в госбюджет в периоды роста валового национального продукта (ВНП) и наоборот, что оказывает стабилизирующее воздействие на экономику.

Встроенный (автоматический) стабилизатор – экономический механизм, позволяющий снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости и выпуска, не прибегая к частым изменениям экономической политики правительства. В качестве таких стабилизаторов в странах с рыночной экономикой обычно выступают прогрессивная система налогообложения, система социальных пособий. Степень встроенной стабильности экономики непосредственно зависит от величин циклических бюджетных дефицитов и излишков, которые выполняют функции автоматических «амортизаторов» колебаний совокупного спроса.

К автоматическим стабилизаторам относятся: подоходный налог, косвенные налоги (в первую очередь, налог на добавленную стоимость), пособия по безработице и социальные выплаты. В период спада встроенные стабилизаторы приводят к уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет, росту социальных выплат и дефициту государственного бюджета. В период подъема наоборот.

Встроенные стабилизаторы не следует смешивать с такими элементами самоорганизации рыночного механизма, как гибкость цен, перелив капиталов из нерентабельных в прибыльные отрасли, формирование потребительского спроса не только в зависимости от текущего, но и от ожидаемого в будущем дохода.

Рассмотрим механизм воздействия встроенных стабилизаторов на экономику. Подоходный налог действует следующим образом: если по каким-либо причинам в экономике наступает падение инвестиционного спроса, то за ним последует падение совокупного спроса, а это в силу мультипликативного эффекта вызовет еще большее падение равновесного уровня дохода Y. Однако, наличие налоговой ставки t на доходы, поскольку налоговая функция имеет вид Т = Тa + t×Y, уменьшает величину мультипликатора, и это уменьшение будет тем больше, чем выше значение t.

Налог на добавленную стоимость (НДС) обеспечивает встроенную стабильность следующим образом. При рецессии объем продаж сокращается, а поскольку НДС является косвенным налогом, частью цены товара, то при падении объема продаж налоговые поступления от косвенных налогов (изъятия из экономики) сокращаются. В условиях экономической активности, наоборот, поскольку растут совокупные доходы, объем продаж увеличивается, что увеличивает поступления от косвенных налогов. Экономика автоматически стабилизируется.

Что касается пособий по безработице и по бедности, то общая сумма их выплат увеличивается при спаде (по мере того, как люди начинают терять работу и их доходы сокращаются) и уменьшается при подъеме, когда наблюдается «сверхзанятость» и рост доходов. Эти пособия являются трансфертами, т.е. инъекциями в экономику. Их выплата способствует росту доходов, а, следовательно, расходов, что стимулирует подъем экономики при спаде. Уменьшение же общей суммы этих выплат при буме оказывает сдерживающее влияние на экономику.

Хотелось бы отметить, что увеличение степени встроенной стабильности экономики противоречит другой, более долгосрочной цели фискальной политики – укреплению стимулов к расширению предложения факторов производства и росту экономического потенциала. Стимулы к инвестированию, предпринимательскому риску и труду оказываются относительно сильнее при сравнительно более пологой кривой налоговой функции, что может быть достигнуто путем снижения предельных ставок налогообложения. Однако это снижение сопровождается сокращением величин циклических бюджетных дефицитов и излишков, а, следовательно, и снижением степени встроенной стабильности экономики. Выбор между краткосрочными и долгосрочными эффектами фискальной политики является сложной макроэкономической проблемой как для промышленно развитых, так и для переходных экономик.

Встроенные стабилизаторы не устраняют причин циклических колебаний равновесного ВНП вокруг его потенциального уровня, а только ограничивают размах этих колебаний. На основании данных о циклических бюджетных дефицитах (излишках) нельзя оценивать эффективности мер фискальной политики, т.к. наличие циклически несбалансированного бюджета не приближает экономику к состоянию полной занятости ресурсов, а может иметь место при любом уровне выпуска. Поэтому встроенные стабилизаторы экономики, как правило, сочетаются с мерами дискреционной фискальной политики правительства, нацеленными на обеспечение полной занятости.

К достоинствам фискальной политики следует отнести:

1. Эффект мультипликатора. Все инструменты фискальной политики имеют мультипликативный эффект воздействия на величину равновесного совокупного выпуска.

2. Отсутствие внешнего лага (задержки). Внешний лаг – это период времени между принятием решения об изменении политики и появлением первых результатов ее изменения. Когда правительством принято решение об изменении инструментов фискальной политики, и эти меры вступают в действие, результат их воздействия на экономику проявляется достаточно быстро.

3. Наличие автоматических стабилизаторов. Поскольку эти стабилизаторы являются встроенными, то правительству не нужно предпринимать специальных мер по стабилизации экономики. Стабилизация (сглаживание циклических колебаний экономики) происходит автоматически.

Недостатки фискальной политики:

1. Эффект вытеснения. Часть совокупного объема производства оказывается «вытесненной» (недопроизведенной) из-за сокращения величины инвестиционных расходов в результате роста ставки процента благодаря проведению правительством стимулирующей фискальной политики.

2. Наличие внутреннего лага. Внутренний лаг – это период времени между возникновением необходимости изменения политики и принятием решения о ее изменении. Решения об изменении инструментов фискальной политики принимает правительство, однако введение их в действие невозможно без обсуждения и утверждения этих решений законодательным органом власти. Эти обсуждения и согласования могут потребовать длительного периода времени. Кроме того, они вступают в действие, начиная только со следующего финансового года, что еще больше увеличивает лаг. За этот период времени ситуация в экономике может измениться. Так, если первоначально в экономике была рецессия, и были разработаны меры стимулирующей фискальной политики, то в момент начала их действия в экономике уже может начаться подъем. В результате дополнительное стимулирование может привести экономику к «перегреву» и спровоцировать инфляцию, т.е. оказать дестабилизирующее действие на экономику. И наоборот, меры сдерживающей фискальной политики, разработанные в период бума, из-за наличия продолжительного внутреннего лага могут усугубить спад.

3. Неопределенность. Неопределенность касается проблемы идентификации экономической ситуации. Бывает трудно точно определить, например, момент, когда заканчивается период рецессии и начинается оживление или момент, когда подъем превращается в перегрев и т.п. Между тем, поскольку на разных фазах цикла необходимо применять разные виды политики (стимулирующую или сдерживающую), ошибка в определении экономической ситуации и выбора типа экономической политики исходя из такой оценки может привести к дестабилизации экономики.

4. Дефицит бюджета. Противники кейнсианских методов регулирования экономики – монетаристы, сторонники теории экономики предложения и теории рациональных ожиданий считают дефицит государственного бюджета одним из важнейших недостатков фискальной политики. Действительно, инструментами стимулирующей фискальной политики выступает увеличение государственных закупок и трансфертов, т.е. расходов бюджета, и уменьшение налогов, т.е. доходов бюджета, что ведет к росту дефицита государственного бюджета. Не случайно рецепты государственного регулирования экономики, которые предложил Дж.Кейнс, получили название «дефицитного финансирования», а проблема финансирования дефицита государственного бюджета превратилась в одну из важнейших макроэкономических проблем.

4.5. Финансирование бюджетного дефицита. Внутренний и внешний государственный долг. Особенности налогово-бюджетной политики Республики Беларусь

Существуют несколько способов финансирования бюджетного дефицита: увеличение налогов, что приводит к росту государственных доходов; эмиссия необходимого количества денег (монетизация бюджетного дефицита); выпуск облигационных займов; привлечение внешних займов.

Такой способ как повышение налоговых ставок, введение специальных налогов используется крайне редко, поскольку приводит к снижению деловой активности и сокращению объема производства. Проблема увеличения налоговых поступлений в госбюджет выходит за рамки собственного финансирования бюджетного дефицита, т.к. разрешается в долгосрочной перспективе на базе комплексной налоговой реформы, нацеленной на снижение ставок и расширение базы налогообложения.

В условиях повышения уровня инфляции возникает эффект Оливера-Танзи – сознательное затягивание налогоплательщиками сроков внесения налоговых отчислений в госбюджет. Нарастание инфляционного напряжения создает экономические стимулы для откладывания уплаты налогов, т.к. за это время происходит обесценение денег, в результате которого выигрывает налогоплательщик. В результате дефицит госбюджета и общая неустойчивость финансовой системы могут возрасти.

Если закупки осуществляются в частном секторе, то производители заранее увеличивают цены, чтобы застраховаться от возможных неплатежей. Это дает толчок к повышению общего уровня инфляции. Если же отсроченные платежи накапливаются в отношении предприятий государственного сектора, то эти дефициты нередко непосредственно финансируются центральным банком или же накапливаются, увеличивая общий дефицит госбюджета. Поэтому, хотя отсроченные платежи, в отличие от монетизации, официально считаются неинфляционным способом финансирования дефицита, на практике это разделение весьма условно.

Другой способ покрытия бюджетного дефицита — эмиссионный способ финансирования (монетизация бюджетного дефицита). Прямая эмиссия денег центральным банком сейчас практически не используется. Монетизация дефицита осуществляется в основном путем выдачи центральным банком кредитов правительству для покрытия бюджетного дефицита, что также ведет к инфляции.

Достоинства эмиссионного способа финансирования:

· рост денежной массы является фактором увеличения совокупного спроса и, следовательно, объема производства. Увеличение предложения денег обусловливает на денежном рынке снижение ставки процента, что стимулирует инвестиции и обеспечивает рост совокупных расходов и совокупного выпуска;

· это мера, которую можно осуществить быстро. Рост денежной массы происходит, либо когда Центральный банк проводит операции на открытом рынке и покупает государственные ценные бумаги, оплачивая домохозяйствам и фирмам стоимость этих ценных бумаг, выпускает в обращение дополнительные деньги (такую покупку он может сделать в любой момент и в любом необходимом объеме), либо за счет прямой эмиссии денег.

Главный недостаток эмиссионного способа финансирования дефицита государственного бюджета состоит в том, что в долгосрочном периоде увеличение денежной массы ведет к инфляции, т.е. это инфляционный способ финансирования.

Этот метод может оказать дестабилизирующее воздействие на экономику в период перегрева. Снижение ставки процента в результате роста денежной массы стимулирует увеличение совокупных расходов (прежде всего инвестиционных) и ведет к еще большему росту деловой активности, увеличивая инфляционный разрыв и ускоряя инфляцию.

Для финансирования бюджетного дефицита используется также долговое финансирование, когда для покрытия бюджетного дефицита осуществляется выпуск и продажа государственных ценных бумаг на открытом финансовом рынке субъектам хозяйствования, населению данной страны. По ценным бумагам выплачивается доход (как правило, в виде процента), источником которого являются средства бюджета, что в результате приводит к росту государственных расходов. Кроме того, если дефицит бюджета финансируется при помощи выпуска государственных займов, то увеличивается рыночная ставка процента, соответственно объем инвестиций сокращается, происходит эффект вытеснения инвестиций.

Два американских экономиста Т.Сарджент и Н.Уэллес в статье «Немного неприятностей монетаристской арифметики» (1981) доказали, что долговое финансирование дефицита государственного бюджета в долгосрочном периоде может привести к еще более высокой инфляции, чем эмиссионное. Государство, финансируя дефицит бюджета за счет внутреннего займа (выпуска государственных облигаций), как правило, строит финансовую пирамиду, т.е. расплачивается с прошлыми долгами займом в настоящем, который нужно будет возвращать в будущем, причем возврат долга включает как саму сумму долга, так и проценты по долгу. Если государство будет использовать только этот метод финансирования дефицита государственного бюджета, то может наступить момент в будущем, когда дефицит будет столь велик, что его финансирование долговым способом будет невозможным, и придется использовать эмиссионное финансирование. Но при этом величина эмиссии будет гораздо больше, чем, если проводить ее в разумных размерах каждый год. Чтобы избежать высокой инфляции, разумнее не отказываться от эмиссионного способа финансирования, а использовать его в сочетании с долговым.

Источником покрытия бюджетного дефицита могут быть внешние займы. Если они будут использованы для структурной перестройки экономики, то такой бюджетный дефицит будет способствовать развитию производства.

В условиях перехода к рыночной экономике одним из источников финансирования бюджетного дефицита могут быть денежные средства, вырученные от продажи государственной собственности.