Вклад Дж.Кейнса в экономическую теорию: « кейнсианская революция »

Новое не обязательно лежит на поверхности, как, например, концепция потребительской функции, мультипликатора или спекулятивного денежного спроса. Поистине новыми качествами экономической теории Дж.Кейнса было стремление: во-первых, иметь дело с агрегированными величинами и на самом деле свести всю экономику к функционированию четырех взаимосвязанных рынков (товаров, труда, денег и облигаций); во-вторых, сосредоточиться на краткосрочном периоде и свести анализ долгосрочных периодов, который был в центре внимания его предшественников, к проблеме вероятности вековой стагнации; в-третьих, возложить всю тяжесть приспособления к меняющимся экономическим условиям скорее на объем выпуска продукции, нежели на цены. Равновесие для экономики в целом отныне предполагало и «равновесие в условиях безработицы», а введение в теорию этого явно противоречивого словосочетания означало глубокое изменение самого «видения», мировоззрения, самой парадигмы - назовите, как хотите - ортодоксальной экономической теории, которая, без сомнения, включала в себя веру в то, что конкурентные силы способны двигать экономику в сторону устойчивого состояния полной занятости без помощи государства. Но это еще не все. Вклад «Общей теории…» в современную экономическую теорию состоял не просто в том, что объект анализа был перенесен с деятельности фирм и домашних хозяйств на изменение агрегатных величин, и даже не в том, что Дж.Кейнс поставил в центр макроэкономической теории доход и занятость вместо денег и цен, а в том, чтобы сформулировать теорию в форме моделей, в которых ключевые переменные и взаимосвязи были выражены таким образом, что их можно было квантифицировать и проверить. Стимулы, которые дала «Общая теория …» для создания проверяемых моделей экономического поведения, являются одной из причин успеха кейнсианской революции.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: «Дело Лтд», 1994. – С. 628.

3.7. Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели доходов и расходов (кейнсианского креста)

|

Стимулированный спрос Кейнс связывал с дополнительной эмиссией денег, которая в условиях неполной занятости ведет не столько к росту цен, сколько к росту предложения товаров и услуг.

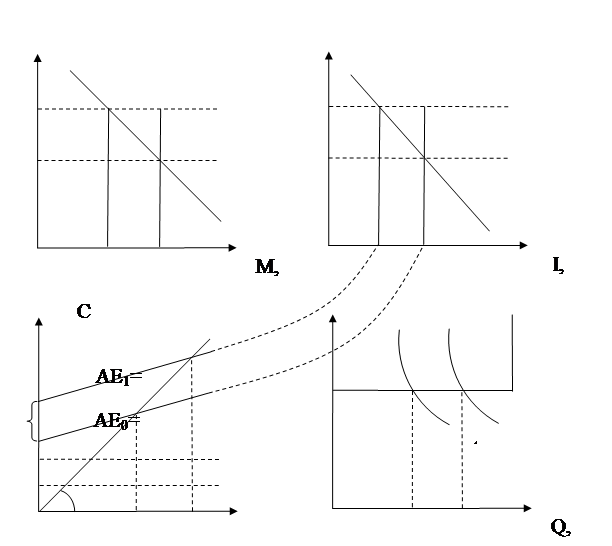

В общем виде кейнсианская модель сводилась к так называемому трансмиссионному механизму - количество денег М, норма процента i и национальный доход Y (рис.3.7.1).

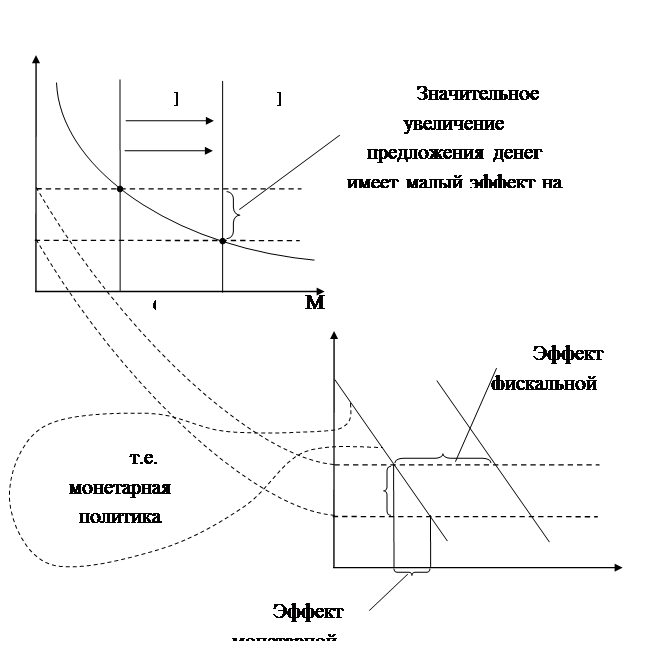

По Кейнсу, экспансионистская монетарная политика (с MS0 до MS1) не только слабо воздействует на уменьшение нормы процента i и спроса на деньги Md (рис.3.7.1.,а), но незначительно стимулирует и инвестиции I (рис.3.7.1., б). Через мультипликативный процесс новые инвестиции I и государственные расходы G вызывают рост национального дохода (рис.3.7.1., в). На рис.3.7.1, г показана конечная связь между экспансионистской монетарной политикой и выпуском продукции Q. Эта политика увеличивает совокупный спрос с AD0 до AD1, обусловливая рост выпуска продукции с 2,0 трлн. до 2,02 трлн. дол. Увеличение в совокупном спросе вызывает незначительные изменения в выпуске продукции Q и не изменяет уровня цен P. Таким образом, Кейнс и кейнсианцы рассматривают монетарную политику как минимально воздействующую на экономику.

Исходя из данного подхода, Кейнс связывал процесс стимулирования инвестиций с ростом предложения денег, включая и их эмиссию. При этом в условиях относительно закрытой экономики (а в то время, практически все страны имели не высокий уровень открытости и соответственно, влияния внешнеэкономического сектора на совокупный спрос), предложение денег стимулирует рост инвестиционной активности, но не инфляцию. Тем не менее, в последствии, монетаристы М.Фридмен и А.Шварц «обвинили» Кейнса в том, что регулирование экономических систем с помощью роста предложения денег способствовало раскручиванию инфляционной спирали, практически, во всех странах, «работавших» по кейнсианским рецептам. Например, в США средний уровень инфляции составлял в 50-е гг. 1,89%, в 60-е гг. – 2,06, в 70-е – 7,08, в 80-е – 5,55 и в начале 90-х – 5,4%. Причины этого - разбухание денежной массы за счет дополнительной эмиссии и ускорения оборачиваемости денежной единицы. Это и обусловило некоторый отход от кейнсианских рецептов государственного регулирования экономики в начале 80-х гг. в промышленно развитых странах и смены модели государственного регулирования в целом.

| |||

| |||

Рис. 3.7.1. Кейнсианский трансмиссионный механизм

Рис.3.7.2. Монетарная и фискальная политика: кейнсианская точка зрения

Рис.3.7.2. Монетарная и фискальная политика: кейнсианская точка зрения

Тем не менее, в 30-х, когда экономика была закрытой и еще не было видно этих последствий, Кейнс доказывал, что государство должно вмешиваться в экономику для того, чтобы обеспечить выход ее из кризисной ситуации. Оно должно использовать денежно-кредитные инструменты государственного регулирования и бюджетно-налоговые. Более того, он полагал, что влияние денежно-кредитной политики в этой ситуации воздействует слабее на выход экономики из кризисного состояния. Более сильной является фискальная политика (рис.3.7.2.).

Основные выводы

1. Теория Дж.М.Кейнса покоилась на двух основных подходах к регулированию. Первый сводился к тому, что свободное рыночное "плавание" предпринимателей в масштабе всей государственно оформленной экономики приводило к серьезным кризисным потрясениям и длительной стагнации и по этой причине государство должно вмешиваться в воспроизводственный цикл с помощью косвенных методов регулирования - кредитно-денежного и бюджетно-налогового механизмов. Второй подход предполагал, что государство должно воздействовать на платежеспособный спрос, который обеспечивает рост предложения, а следовательно, и производства в условиях неполной занятости. "Спрос создает предложение" - говорят кейнсианцы.

2. Эффективный спрос, по Кейнсу, складывается из двух компонентов - ожидаемого уровня потребления и инвестиций. Только тогда, когда эти два компонента находятся в некоем соответствии и достигают необходимого уровня, может наступить состояние полной занятости.

3. Взаимосвязь между запланированными расходами и национальным доходом, Кейнс выводит из т.н. общего психологического закона. Суть данного закона Кейнс сводил к тому, что потребление растет меньше чем доход. Люди имеют склонность к сбережениям.

4. Кейнс назвал долю из каждого добавочного доллара располагаемого дохода, используемую на потребление - предельной склонностью к потреблению.

5. Долю потребления в располагаемом доходе Кейнс называет средней склонностью к потреблению (apc). А долю сбережений в располагаемом доходе – средней склонностью к сбережению (aps).

6. Функция потребления С = a + bYd, где  a - некая константа, характеризующая величину потребления при располагаемом доходе равном 0 и обычно называемая автономным потреблением.

a - некая константа, характеризующая величину потребления при располагаемом доходе равном 0 и обычно называемая автономным потреблением.

7. Инвестиционный спрос представляет собой намерения фирм по увеличению капитала и запасов товаров. Уровень этого спроса не зависит от уровня доходов.

8. Совокупный спрос слагается из потребления для каждого из уровней дохода и инвестиций. Поскольку уровень инвестиций не зависит от дохода, любое изменение совокупного спроса связано с изменениями в потреблении.

9. Изменения совокупного спроса рождают мультипликационный эффект, который влияет на изменения национального дохода. Мультипликатор инвестиций показывает, насколько изменится выпуск ВВП при изменении инвестиционного спроса.

10. Рынок товаров находится в состоянии равновесия, когда при постоянном уровне цен уровень ВВП равен уровню совокупного спроса. Графическая интерпретация состояния макроэкономического равновесия – это пересечение линий совокупного спроса и линии, проведенной под углом 45° к оси координат (показывает равные величины доходов и расходов).

11. Достижение уровня равновесного дохода не гарантирует, что этот уровень дохода соответствует полной занятости. Поэтому необходимо различать фактический ВВП и потенциальный (соответствующий уровню полной занятости).

12. В состоянии равновесия сумма сбережений домашних хозяйств равна сумме инвестиций фирм. Когда выпуск продукции выше равновесного уровня и сбережения превышают планируемые инвестиции наблюдается дефицит совокупного спроса (дефляционный разрыв), и фирмы снижают выпуск, что ведет к снижению занятости и дохода.

13. Если фактический выпуск ниже равновесного уровня, планируемые инвестиции превышают сбережения, то рост совокупных расходов сопровождается ростом цен (инфляционный разрыв), так как в краткосрочном периоде фирмы не могут наращивать производство.

Вопросы для самопроверки

1. Почему макроэкономическое равновесие занимает существенное место в макроэкономическом анализе?

2. Сформулируйте центральную идею классической экономической теории на проблемы адаптации экономики к кризисным ситуациям.

3. Каковы кейнсианские подходы к выходу экономики из кризиса?

4. Каково соотношение между предельной склонностью к потреблению и средней склонностью к потреблению, а также между предельной склонностью к сбережению и средней склонностью к сбережению?

5. Перечислите элементы совокупного спроса? Какой элемент наиболее сильный в этой системе?

6. Что такое автономное потребление?

7. Эффект какой политики – денежно-кредитной или фискальной является наиболее сильным в кейнсианской модели?