Пример действия эффекта мультипликатора

Предположим, что национальный доход (Y) равен 1000, предельная склонность к потреблению (mpc) 0,25, а первоначальный объем автономных инвестиций – 100. Исходя из эффекта мультипликатора такой прирост инвестиций увеличит национальны доход на ∆ Y = [1/ (1-0,25)] × 100 =133, то есть несколько больше, чем на 100. Почему это произойдет?

Прирост инвестиций на 100 единиц вызывает рост совокупного спроса и соответствующий первоначальный прирост национального дохода на такую же величину. Все владельцы факторов производства (землевладельцы, инвесторы, работники, фирмы) получат свою часть дохода (рента, процент, заработная плата, прибыль). Это в свою очередь вызывает рост потребительских расходов данных субъектов, поскольку часть своих доходов они потратят на потребление, а остальную часть, например, отдадут на налоги или отложат в качестве сбережений. Таким образом, прирост потребления составит ∆С = ∆ Y × mpc = 100 × 0,25 = 25. Этот прирост потребления вновь вызовет рост совокупного спроса и соответствующее увеличение национального дохода на 25 единиц, что вызывает прирост потребления, равный ∆С = ∆ Y × mpc = 25 × 0,25 = 6,25. Этот цикл повторяется бесконечное количество раз до тех пор, пока прирост национального дохода не составит 133 единицы.

Эффект мультипликатора может проявляться не вообще в абстрактной экономике, а только в экономике, находящейся в условиях неполной занятости (безработицы), кризиса и недоиспользования производственных мощностей. Именно в этом случае он позволяет более полно использовать имеющиеся, но пока не задействованные факторы производства. В тех же условиях, когда экономика находится в состоянии полной занятости, полного использования производственных мощностей (классический отрезок кривой совокупного предложения) эффект мультипликатора приведет не к росту совокупного дохода (все ресурсы для этого уже исчерпаны), а к росту уровня цен, т.е. к инфляции.

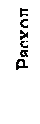

Кроме того, эффект мультипликатора позволяет поставить вывод классической теории о том, что увеличение сбережений всегда способствует постоянному росту инвестиций, а, следовательно, совокупного дохода и благосостояния стран, под сомнение. Кейнсианский подход доказывает, что в условиях неполной занятости увеличение сбережений сокращает расходы на потребление, что вызывает уменьшение совокупного спроса, причем, благодаря эффекту мультипликатора, на величину, большую, чем первоначальное увеличение сбережений. Так, на рис.3.10 увеличение сбережений вызывает сдвиг кривой сбережений вверх (с S1 до S2), что вызывает сокращение доходов с У1 до Y2.

Кроме того, эффект мультипликатора позволяет поставить вывод классической теории о том, что увеличение сбережений всегда способствует постоянному росту инвестиций, а, следовательно, совокупного дохода и благосостояния стран, под сомнение. Кейнсианский подход доказывает, что в условиях неполной занятости увеличение сбережений сокращает расходы на потребление, что вызывает уменьшение совокупного спроса, причем, благодаря эффекту мультипликатора, на величину, большую, чем первоначальное увеличение сбережений. Так, на рис.3.10 увеличение сбережений вызывает сдвиг кривой сбережений вверх (с S1 до S2), что вызывает сокращение доходов с У1 до Y2.

Рост предельной склонности к сбережению (mps) приведет к уменьшению предельной склонности к потреблению (mpc) и уменьшению мультипликатора инвестиций (mI), а значит, в экономике снизятся темпы роста национального дохода, вызываемые приростом инвестиций. Это объясняется тем, что в развитых странах с ростом накопления капитала снижается его предельная норма прибыли. Этот вывод Кейнса называется парадоксом бережливости.

Несмотря на свою действенность с точки зрения экономического анализа, эффект мультипликатора имеет ряд ограничений в практическом применении. Во-первых, он действует в условиях полной мобильности факторов производства между секторами экономики. Если же их мобильность ограничена, то действие эффекта мультипликатора не приведет к более полному использованию факторов производства, а вызовет рост цен. Во-вторых, в отличие от теории, на практике предельная склонность к потреблению достаточно нестабильна и может меняться по разным причинам. В-третьих, действие эффекта мультипликатора является неопределенным во времени и может происходить с запаздыванием (лагами), в ходе которого направление действия мультипликатора может меняться под влиянием вновь возникших факторов, даже если предыдущая последовательность циклов не завершена. В-четвертых, на действие эффекта мультипликатора могут оказать влияние другие меры госудасрвтенной политики, осуществляемые параллельно, в результате чего эффект становится непредсказуемым. В-пятых, в открытой экономике воздействие мультипликатора может сказаться не на занятости внутри страны, а на ее величине в странах - внешнеторговых партнерах, в результате чего возросшее там потребление может ослабить благоприятный внешнеторговый баланс данной страны.

3.5. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели. Фактические и планируемые расходы. Определение равновесного объема производства методом сопоставления совокупных расходов и доходов (модель «доходы-расходы»)

Кейнсианская модель была построена при допущении о постоянстве цен, заработной платы и объемов инвестиций, эластичности предельных издержек и предложения труда до того момента, пока не достигается уровень полной занятости.

В отличие от классической модели, где совокупное предложение определяет совокупный спрос, в кейнсианской модели совокупный спрос определяет совокупное предложение и соответствующий этому уровень занятости. Проблема занятости сводится к определению национального дохода. Равновесие экономики возможно в условиях неполной занятости, следовательно, полная занятость не достигается в экономике автоматически, что вызывает необходимость государственного вмешательства.

Совокупное предложение в кейнсианской модели – это фактическая стоимость объема производства (национального продукта) при имеющихся в экономике в наличии ценах на факторы производства (рабочая сила, капитал, земля, технология), которая остается неизменной в краткосрочном периоде. Стоимость объема производства определяет совокупные доходы фирм и соответствующие им фактические расходы при различных уровнях занятости в экономике. Кривая совокупного предложения в кейнсианской модели ( AS) – это зависимость между стоимостью объема производства и национальным доходом (или соответствующим ему уровнем занятости в экономике).

Совокупный спрос в кейнсианской модели – это планируемые (ожидаемые) доходы и соответствующие им расходы фирм, определяемые при различных уровнях занятости в экономике. Кривая совокупного предложения в кейнсианской модели ( AD) – это зависимость между планируемыми (ожидаемыми) расходами и национальным доходом (или соответствующим ему уровнем занятости) (рис.3.11).

Совокупный спрос в кейнсианской модели – это планируемые (ожидаемые) доходы и соответствующие им расходы фирм, определяемые при различных уровнях занятости в экономике. Кривая совокупного предложения в кейнсианской модели ( AD) – это зависимость между планируемыми (ожидаемыми) расходами и национальным доходом (или соответствующим ему уровнем занятости) (рис.3.11).

Точка пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения (A) на рис.3.11 отражает количество занятых в экономике (N), а отрезок 0 N - величину эффективного спроса, при которой совокупный спрос соответствует совокупному предложению при определенном уровне занятости в экономике, т.е. при которой планируемые (ожидаемые) доходы и расходы в экономике равны фактическим (реальным) доходам и расходам, необходимым для покрытия производственных издержек. Такое равновесие не обязательно достигается в условиях полной занятости, однако является устойчивым. Слева от точки равновесия планируемые доходы больше, чем фактические, т.е. спрос больше предложения, следовательно фирмы будут увеличивать производство за счет привлечения новых работников. Справа от точки равновесия планируемые доходы меньше фактических, т.е. спрос превышает предложение, и фирмы будут увольнять работников и сокращать производство.

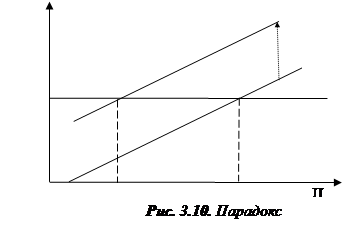

Аналогично можно представить кейнсианское равновесие в системе координат «расходы-доходы» или в модели «кейнсианский крест». Функция планируемых совокупных расходов, т.е. расходов, которые фирмы, домохозяйства, правительство планируют истратить на покупку товаров и услуг, может быть определена как AD = C+ I+ G и графически построена путем вертикального сложения графиков потребления, инвестиций и государственных расходов (рис. 3.12). Ее наклон, как и в функции потребления определяет предельная склонность к потреблению. Линия с углом 45° определяет те точки, в которых фактические совокупные доходы и соответствующие им фактические расходы равны планируемым совокупным расходам на покупку товаров и услуг. Равновесие в экономике и соответствующий ему равновесный уровень национального дохода (Y*) и занятости будет достигаться в точке пересечения кривой планируемых совокупных расходов и линии с углом 45° (Е), и, как и в предыдущем случае будут устойчивыми. Так, предположим, если экономика находится справа от точки равновесия (Y1), тогда планируемые расходы меньше национального дохода, следовательно, фирмам не удается продать все, что они произвели. Это ведет к увеличению запасов продукции, увольнению работников и сокращению производства, т.е. постепенному возвращению в точку равновесия. Если экономика находится слева от точки равновесия (Y2), то планируемые расходы больше национального дохода, следовательно запасы продукции сокращаются и фирмы нанимают новых работников для увеличения производства.

3.6 Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный уровень совокупного выпуска). Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы. Государство в кейнсианской модели.

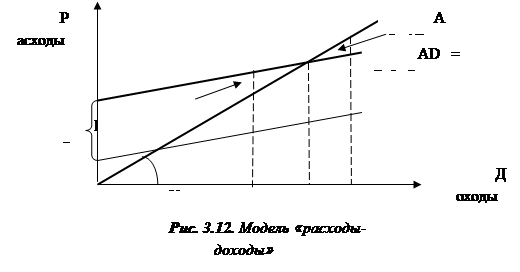

В точке Е на рис.3.13 уровень дохода Y* является равновесным, т.к. при нем планируемые совокупные расходы экономических субъектов совпадают с фактическими, т.е. все, что производится в экономике, то и реализуется. Однако при этом не достигается полная занятость. Тем не менее, в экономике может существовать ситуация полной занятости, например при национальном доходе, равном Y1 или Y2.(рис.3.13). Это буде потенциальный уровень совокупного выпуска – объем производства и национальный доход, при котором в экономике достигается полная занятость.

Отсутствие равновесия между реальным и потенциальным уровнем выпуска может привести экономику к двум отрицательным для нее эффектам: инфляционному разрыву и рецессионному (дефляционному) разрыву.

Инфляционный разрыв – это ситуация в экономике, при которой планируемые расходы превышают потенциальный уровень совокупного выпуска или (если брать интерпретацию кейнсианского равновесия в системе «инвестиции-сбережения») планируемые инвестиции превышают сбережения, соответствующие ситуации полной занятости, т.е. предложение сбережений сектором домохозяйств отстает от инвестиционных потребностей фирм. На рис.3.13. этой ситуации соответствует потенциальный уровень выпуска Y1 < Y*, а инфляционный разрыв соответствует величине отрезка а. Поскольку в экономике нет возможности увеличивать инвестиции при достигнутой полной занятости, то совокупное предложение вырасти тоже не сможет. Население будет направлять большую часть дохода на потребление, спрос на рынках товаров и услуг увеличится, что, в силу эффекта мультипликатора, увеличит темп роста цен, то есть вызовет инфляцию. Таким образом, экономика не сможет самостоятельно прийти в состояние равновесия, соответствующее точке Е, а инфляционный разрыв, в силу эффекта мультипликатора, будет увеличиваться.

Рецессионный (дефляционный) разрыв – это ситуация в экономике, при которой планируемые расходы меньше потенциального уровня совокупного выпуска или планируемые инвестиции меньше сбережений, соответствующих ситуации полной занятости, т.е. предложение сбережений сектором домохозяйств опережает инвестиционный спрос фирм. На рис.3.13. этой ситуации соответствует потенциальный уровень выпуска Y2 > Y*, а рецессионный разрыв соответствует величине отрезка b. К причинам, по которым возникает рецессионный разрыв Дж.М.Кейнс относит следующие: несправедливое распределение дохода, которое вызывает рост сбережений самых обеспеченных слоев населения с целью тезаврации (накопления сокровищ), а не для целей инвестирования; неадекватные прогнозы потребительского спроса, что может вызвать уменьшение планируемых инвестиций; уменьшение склонности к инвестированию под влиянием высокой реальной ставки процента.

В условиях рецессионного разрыва население будет сберегать большую часть дохода, спрос на рынках товаров и услуг уменьшится, что, в силу эффекта мультипликатора, вызовет перепроизводство и снижение уровня цен, а также последующий спад производства и увольнения работников. Уменьшение занятости и сокращение доходов в экономике будет продолжаться до тех пор, пока не закончится действие эффекта мультипликатора. Таким образом, рецессионный разрыв будет постепенно сокращаться, экономика самостоятельно придет в состояние равновесия, соответствующее точке Е, однако это будет сопровождаться спадом производства и безработицей.

Для предотвращения или уменьшения негативных экономических последствий со стороны рецессионного и дефляционного разрывов Дж.М.Кейнс предложил меры по государственному регулированию экономики. При этом он доказал, что монетарная политика минимально воздействует на экономику, тогда как бюджетно-налоговая является весьма действенной.

Для устранения или сокращения рецессионного разрыва путем увеличения компонентов планируемых совокупных расходов (совокупного спроса) он предложил: осуществлять государственную политику перераспределения доходов, чтобы увеличить потребительский спрос; снижать реальную ставку процента, чтобы увеличить инвестиционный спрос; увеличить государственные расходы. На рис.3.13. эти действия соответствуют сдвигу кривой AD вверх в положение AD1. и переходу равновесия в точку Е1.

Для устранения или сокращения инфляционного разрыва путем сокращения компонентов планируемых совокупных расходов (совокупного спроса) он предложил увеличивать налоги и сокращать государственные расходы. На рис.3.13. эти действия соответствуют сдвигу кривой AD вниз в положение AD2. и переходу равновесия в точку Е2.