Уровень занятости, по Кейнсу, определяется динамикой эффективного спроса, складывающегося из ожидаемых расходов на потребление и предполагаемых инвестиций.

Эффективный спрос, по Кейнсу, складывается из двух компонентов – ожидаемого уровня потребления и инвестиций. Только тогда, когда эти два компонента находятся в некоем соответствии и достигают необходимого уровня, может наступить состояние полной занятости.

Из этого следовало, что для постоянного роста и его поддержания должны увеличиваться капиталовложения (инвестиции), призванные поглощать все более расширяющийся объем сбережений. Причем, чем богаче общество, тем острее стоит эта проблема, ибо тем большую сумму национального дохода оно должно инвестировать.

Инвестиционному компоненту эффективного спроса Кейнс придавал основное значение в определении национального дохода и занятости. Он писал: «… при данной величине показателя, который будем называть предельной склонностью общества к потреблению, равновесный уровень занятости, т.е. тот уровень, при котором у предпринимателей в целом нет стремления ни расширять, ни сокращать занятость, будет зависеть от величины текущих инвестиций».

Кейнс установил связь между инвестициями, потреблением и национальным доходом. Эту связь кейнсианство определило на основе концепции мультипликатора. И таким образом, уровень национального дохода (Y) есть функция от потребительских расходов (С) и инвестиций (I): Y= f( C, I).

П.Самуэльсон об анализе кейнсианской системы

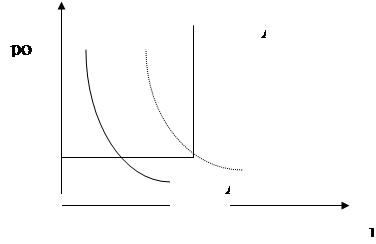

«Кейнс выделил три фундаментальных соотношения: 1) функция потребления, связывающая потребление (а стало быть, сбережения-инвестиции) с доходом; 2) предельная эффективность капитала, связывающая чистые инвестиции с процентной ставкой и с уровнем дохода (при фиксированном на протяжении рассматриваемого короткого периода уровне капитального оборудования); 3) функция предпочтения ликвидности, связывающая существующее количество денег с процентной ставкой и уровнем дохода».

Источник: Пол А. Самуэльсон Основания экономического анализа. СПБ.: Экономическая школа. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2004. С.279. П.Самуэльсон об анализе кейнсианской системы

«Кейнс выделил три фундаментальных соотношения: 1) функция потребления, связывающая потребление (а стало быть, сбережения-инвестиции) с доходом; 2) предельная эффективность капитала, связывающая чистые инвестиции с процентной ставкой и с уровнем дохода (при фиксированном на протяжении рассматриваемого короткого периода уровне капитального оборудования); 3) функция предпочтения ликвидности, связывающая существующее количество денег с процентной ставкой и уровнем дохода».

Источник: Пол А. Самуэльсон Основания экономического анализа. СПБ.: Экономическая школа. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2004. С.279.

|

3.2. Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели. Кейнсианская функция потребления. Автономное потребление. График функции потребления. Средняя и предельная склонности к потреблению

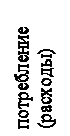

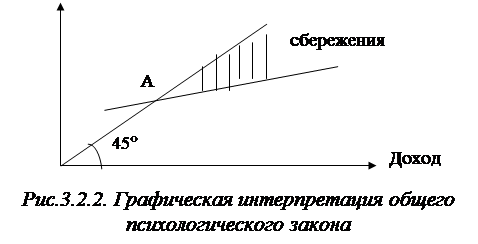

Дж.М.Кейнс рассматривал взаимную связь между запланированными расходами и национальным доходом как центральный вопрос макроэкономического анализа. Исходя из того, что каждый индивид весь располагаемый доход может тратить на потребление, то соответственно и в целом в экономике весь располагаемый доход должен быть потрачен на потребление. Графически это интерпретируется следующим образом:

|

Рис.3.2.1

Для того, чтобы установить взаимосвязь между запланированными расходами и национальным доходом, он вводит в анализ т.н. общий психологический закон. Суть данного закона Кейнс сводил к тому, что потребление растет меньше чем доход. Люди имеют склонность к сбережениям.

| |||

| |||

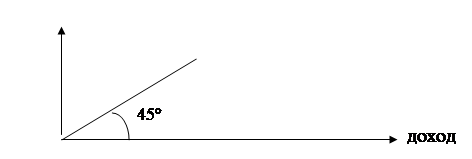

Как видно на рис.3.2.2. люди имеют склонность увеличивать свое потребление в соответствие с ростом дохода, но до определенных пределов. В нашем случае это точка А. После этого люди увеличивают потребление, но не в такой пропорции как растет доход. Они начинают сберегать.

Иначе: каждый добавочный доллар повышает потребление, – однако, на сумму меньшую, чем этот доллар. Кейнс назвал долю из каждого добавочного доллара располагаемого дохода, используемую на потребление – предельной склонностью к потреблению.

Если исходить из того, что каждый индивид весь свой доход может либо потреблять, либо сберегать, то и в экономической системе в целом располагаемый доход (Yd) распадается на потребление (С) и сбережение (S). Тогда,

Yd=C+S (3.2.1.)

Из этого следует, что

1 =  +

+  (3.2.2.)

(3.2.2.)

Долю потребления в располагаемом доходе Кейнс называет средней склонностью к потреблению ( apc). А долю сбережений в располагаемом доходе – средней склонностью к сбережению ( aps). Соответственно, формула (3.2.2.) принимает следующий вид:

aps+apc=1 (3.2.3.)

Отсюда следует, что прирост располагаемого дохода (∆Yd) соответственно распадается на прирост потребления (∆С) и прирост сбережений (∆S) Таким образом, имеем следующее соотношение:

+

+  = 1 (3.2.4.)

= 1 (3.2.4.)

Соотношение  Кейнс назвал предельной склонностью к потреблению и обозначил ее как mpc. А соотношение

Кейнс назвал предельной склонностью к потреблению и обозначил ее как mpc. А соотношение  – предельной склонностью к сбережению, обозначив как mps. Таким образом, формула (3.2.4.) принимает следующий вид:

– предельной склонностью к сбережению, обозначив как mps. Таким образом, формула (3.2.4.) принимает следующий вид:

mps + mpc = 1 Ё (3.2.5.)

При этом, 0<mpc<1.

Что собой представляет и как строится функция потребления?

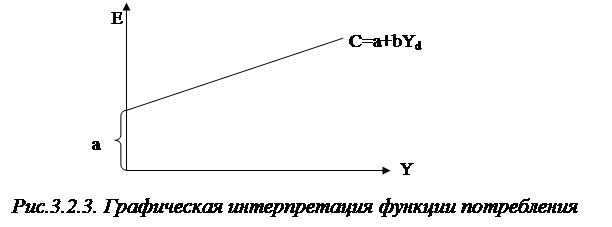

Функция потребления это – С=a+bYd, где  a – некая константа, характеризующая величину потребления при располагаемом доходе равном 0 и обычно называемая автономным потреблением, а b – предельная склонность к потреблению (mpc). Речь идет о том, что даже при располагаемом национальном доходе равном 0, люди имеют какие-то средства к существованию (например, будут получать посылки из-за границы и т.п.). Соответственно функция потребления будет иметь следующую графическую интерпретацию.

a – некая константа, характеризующая величину потребления при располагаемом доходе равном 0 и обычно называемая автономным потреблением, а b – предельная склонность к потреблению (mpc). Речь идет о том, что даже при располагаемом национальном доходе равном 0, люди имеют какие-то средства к существованию (например, будут получать посылки из-за границы и т.п.). Соответственно функция потребления будет иметь следующую графическую интерпретацию.

|

3.3. Альтернативные модели потребления: модель межвременного выбора И.Фишера, теория перманентного дохода М.Фридмена, гипотеза жизненного цикла Ф.Модильяни

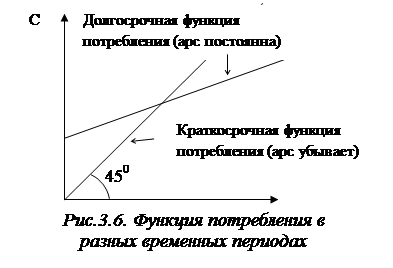

По исследованиям, направленным на эмпирическую проверку кейнсианской интерпретации функции потребления и сделанных Дж.М.Кейнсом предположений, получены парадоксальные выводы. С одной стороны, в ряде исследований на основе анализа бюджетов домохозяйств, подтверждено, что кейнсианская функция потребления точно описывает закономерности поведения потребителей в краткосрочном периоде.

С другой стороны, появились исследования, не подтвердившие предпосылку о том, что в долгосрочном периоде средняя склонность к потреблению убывает по мере роста располагаемого дохода. Так, в 1940-х гг. С.Кузнец выявил, что для долгосрочного периода характерна постоянная средняя склонность к потреблению (рис.3.6).

С другой стороны, появились исследования, не подтвердившие предпосылку о том, что в долгосрочном периоде средняя склонность к потреблению убывает по мере роста располагаемого дохода. Так, в 1940-х гг. С.Кузнец выявил, что для долгосрочного периода характерна постоянная средняя склонность к потреблению (рис.3.6).

Гипотеза вечной стагнации

Гипотеза вечной стагнации

Во время Второй мировой войны ряд экономистов, учитывая предпосылку Дж.М.Кейнса относительно убывания средней склонности к потреблению по мере роста располагаемого дохода, пришли к выводу, что по мере роста своего располагаемого дохода, домохозяйства будут потреблять все меньшую и меньшую его часть. В результате, с одной стороны, уменьшение потребления приведет к падению совокупного спроса на товары и услуги, а, с другой стороны, для увеличившихся сбережений может оказаться недостаточно прибыльных инвестиционных проектов, способных поглотить все сбережения. В свою очередь, это вызовет в экономике депрессию неопределенной продолжительности. Вместе с тем, к счастью для экономики, но к несчастью для функции потребления Кейнса, конец Второй мировой войны не вверг экономику в новый спад. Хотя уровень доходов после войны стал гораздо выше по сравнению с довоенным временем, эти высокие доходы не привели к росту нормы сбережения. Предположение Дж.М.Кейнса о том, что средняя склонность к потреблению будет сокращаться по мере роста дохода, оказалось неверным.

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С.578–579.

Этот парадокс привлек особое внимание исследователей к теории потребления и, в первую очередь, внимание М.Фридмена и Ф.Модильяни, опиравшихся в своих исследованиях на теорию поведения потребителей Ирвинга Фишера. И.Фишер разработал модель, с помощью которой можно анализировать межвременной выбор потребителя, то есть выбор, потребителя, учитывающий его доходы, расходы и предпочтения в различные периоды времени.

Ирвинг Фишер (1867–1947), Irving Fisher

Ирвинг Фишер (1867–1947), Irving Fisher

Фишер родился в Саугертисе (штат Нью-Йорк) в 1867г. в семье священника-конгрегационалиста. По природе слабый, он в тридцать лет перенес заболевание туберкулезом, что на всю жизнь сделало его мнительным человеком. Пребывание на свежем воздухе стало для него символом веры; не обошел он своим вниманием и всякого рода знахарей и шарлатанов. В 1884г., когда Фишер поступил в Йельский университет, умер его отец и Фишер должен был поддерживать семью. Тем не менее, он достиг выдающихся успехов в учебе и получил ряд премий, особенно за успехи в математике. Глубокое влияние на Фишера оказал Уиллард Гиббс, известный физик, преподававший математику, и в особенности Уильям Грэм Самнер, преподаватель экономики, который навел Фишера на мысль соединить эти две науки.

В университете Фишер изучал работы Курно, Аушпица, Либена, Вальраса, Джевонса, Эджуорта и экономистов австрийской школы. Результатом явилась его докторская диссертация о математических аспектах стоимости и цены. Она до сих пор сохранила свое значение. В 1893г. он отправился в Европу изучать высшую математику у Фробениуса и Пуанкаре. По возвращении он преподавал математику в Йельском университете, а затем в 1895г. перешел на экономическое отделение. В 1898г. через 10 лет после написания диплома, он стал профессором.

Математик, статистик, бизнесмен, реформатор и преподаватель, Фишер был поистине человеком разносторонних интересов. Он составил себе небольшое состояние изобретением картотеки особой системы. Однако его страстное увлечение проблемами евгеники, гигиены и воздержания создало ему в глазах общественного мнения репутацию чудака, а возня Фишера с компенсированным долларом и 100%-ными деньгами грозила затмить в глазах экономистов его действительно важные теоретические исследования. И лишь в последующие годы его взгляды на капитал, процент и деньги начали привлекать к себе заслуженное внимание. Особенно значительным был вклад Фишера в статистику, главным образом в теорию индексов. Применяя математические методы в экономической теории, он стремился объединить теорию с методами количественного анализа. Фишер был плодовитым автором, он опубликовал двадцать восемь книг, из них восемнадцать по проблемам экономической теории, а также многочисленные статьи в специальных и популярных изданиях.

Особенно значителен вклад Фишера в области статистики. Он отметил, например, особый характер воздействия какого-либо сдвига в экономике на экономическую переменную, поскольку такое воздействие обычно выходит за пределы самой переменной. Этот вывод доказывает, что он рассматривал статистику не просто как удобный инструмент, но как составную часть экономического анализа. В книге «Составление индексов» он разработал и классифицировал сотни формул, подвергнув их разнообразным проверкам. Практически все современные исследования в области индексов опираются на его поистине монументальный анализ.

http://gallery.economicus.ru/

Межвременной выбор означает, например, что каждый потребитель решает для себя, какую часть дохода использовать в первом периоде жизни, а какую – отложить на второй период. Причем, чем больше потребление в первом периоде, тем меньше оно будет во втором периоде. Исходя из этого, функция потребления будет зависеть не только от величины текущего располагаемого дохода, но и от дохода, который предполагается получить в будущем. Такой межвременной выбор потребителя можно смоделировать, используя инструментарий бюджетных ограничений и кривых безразличия.