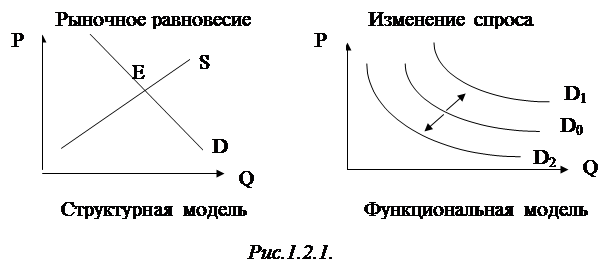

Субстанциональная модель соответствует прототипу по материалу. Например, чучело животного. Структурная отражает отношения между элементами прототипа, преимущественно статические.

Функциональная рассматривает отношения между элементами в динамике. Например:

По форме использования различают описательные (позитивные) и нормативные модели. Первые отражают то, что «есть на самом деле». Например, если цена на нормальные товары растет, то спрос падает. Это описательная модель.

Вторая отражает «как должно быть». При создании системы, как правило, происходит изменение модели от описательной к нормативной.

По природе элементов модели разделяются на два класса: материальные и идеальные. Первый тип моделей называют также физическими моделями, они воспроизводят в том или ином масштабе прототип при сохранении физического подобия процессов модели процессам прототипа.

Велика роль моделей второго рода - идеальных, которые неразрывно связаны с мышлением, а так как мышление делится на образное и абстрактное, то они также делятся на образные и абстрактные.

Теорию систем определим как теорию абстрактных математических моделей систем. При этом под математической моделью понимается совокупность математических выражений, описывающих поведение (или структуру) системы и те условия (возмущения, ограничения и т.д.), в которых она работает.

Исходную познавательную функцию системного моделирования можно расчленить на четыре составляющих:

· целостное отображение моделируемого объекта;

· необходимое для целей познания упрощение сложного объекта (апроксимация);

· получение сведений о будущем оригинале (прогностическая экстраполяция);

· междисциплинарный синтез (совокупное рассмотрение сложного реального объекта с помощью различных наук). Например, модели экономики рассматриваются с точки зрения экономической теории, отраслевых дисциплин, математики, социологии, статистики и т.д.

Таким образом, модель – это упрощенное представление изучаемого объекта (системы).

Необходимость в моделировании возникает всякий раз, когда система недоступна для изучения имеющимися средствами или это очень неудобно.

По природе элементов модели разделяются на два класса: материальные и идеальные. В макроэкономическом анализе велика роль идеальных моделей, которые в свою очередь подразделяются на образные и абстрактные. В последних велика роль математических моделей. Под ними понимают совокупность математических выражений, описывающих поведение (или структуру) системы и те условия (возмущения, ограничения), в которых она работает. Под образными в макроэкономическом анализе, как правило, понимают графические модели.

Для макроэкономического анализа важны статические и динамические модели. В связи с этим большую роль в анализе играет временной интервал, в котором рассматривают то или иное экономическое явление. Фактор времени особенно важен в динамических моделях. Он является важным элементом динамических систем. В свою очередь, в зависимости от продолжительности рассматриваемого периода все модели подразделяются на краткосрочные (как правило, до одного года), среднесрочные (продолжительность более одного года) и долгосрочные (несколько лет или даже десятилетий).

Выше мы отмечали, что современная экономика может быть только открытой системой, и игнорирование данного фактора будет сказываться на корректности макроэкономического анализа. Сегодня любая стабильно развивающаяся национальная экономика открыта для внешнего мира благодаря движению как товаров, так и капитала. При этом следует отметить, что важную роль играют международные экономические связи, движение рабочей силы, инноваций и т.п.

После второй мировой войны большинство стран проводили политику закрытости экономик. Это, прежде всего, касалось, экономик США и СССР. Неплодотворность такой политики подтвердилась очень быстро. И, например, США стали отказываться от такой политики в 50–60-е гг. прошлого столетия. А СССР – с середины 80-х гг.

1.3. Роль временного фактора и ожиданий в экономике: статические, адаптивные и рациональные ожидания

В современной экономической теории уже не подлежит сомнению факт, что временной фактор играет определяющую роль. Вплоть до конца ХIХ в. экономическая наука существовала как статическая наука, объясняя окружающий экономический мир концептуально. В то время экономисты, пытаясь сформулировать универсальные законы («для всех времен и народов»), абстрагировались от времени.

Но постепенно экономическая наука эволюционировала от анализа статики к динамике путем расширения временных горизонтов анализа. В связи с таким подходом можно выделить несколько периодов в этой эволюции.

Первый этап процесса перехода от статики к динамике в экономическом анализе связан с тем, что в экономический анализ стали внедряться методы сравнительной статики, что было связано с использованием более сложной математики и бесконечно малых величин. Маржиналистский подход в экономическом анализе на базе математического аппарата (предельно малые величины, производные, графическая интерпретация с применением разнообразных кривых и т.п.) позволил изучать различные явления и процессы с учетом неодинаковой чувствительности одних экономических переменных к изменению других. Сравнительная статика до сих пор используется в экономическом анализе теорий фирмы, потребления, а также в общей теории равновесия. Ее задача заключается в том, чтобы получить изменение переменных величин относительно исходной точки. Но время точки не задается. Важны только сами изменения, а когда они начались и когда закончились, никого не волнует.

Второй этап связан с именем Хикса Дж., введшим в анализ экономическую динамику. Иначе говоря, всякое количество должно быть соотнесено к определенному времени.

(1904-1989) Динамика Джона Хикса

В 1965г. Джон Хикс написал книгу "Капитал и рост". В этой второй основополагающей работе Хикс суммировал основные результаты своих исследований теорий Кейнса, Хэррода, фон Нойманна, теории капитала и работ Линдала в попытке полного пересмотра теории роста. Использование принципа разделения моделей с фиксированными и гибкими ценами привело к возникновению новых положений, в частности к вопросу о "траверсе" (движению от одного уравнения роста к другому). Первая часть этой книги была переработана и опубликована отдельно как "Методы экономической динамики" в 1985г.

По данным http//:economicus.ru В 1965г. Джон Хикс написал книгу "Капитал и рост". В этой второй основополагающей работе Хикс суммировал основные результаты своих исследований теорий Кейнса, Хэррода, фон Нойманна, теории капитала и работ Линдала в попытке полного пересмотра теории роста. Использование принципа разделения моделей с фиксированными и гибкими ценами привело к возникновению новых положений, в частности к вопросу о "траверсе" (движению от одного уравнения роста к другому). Первая часть этой книги была переработана и опубликована отдельно как "Методы экономической динамики" в 1985г.

По данным http//:economicus.ru

|

Третий этап связан с именем Самуэльсона П., с его попытками конструирования простейших динамических моделей типа модели динамики цен, которая основана на так называемом «нащупывании» равновесия.

Пол Самуэльсон о динамических моделях

Пол Самуэльсон о динамических моделях

В основе экономической теории Самуэльсона лежали две основные гипотезы: понятие экономического максимума и определение условий экономического равновесия. Он утверждал, что в различных областях экономической теории, таких как теория производства и потребления, теория международной торговли, государственные финансы, экономика благосостояния, практически все важные результаты могут быть получены при математическом выведении некоторых функций, подверженных ряду ограничений. Экономическое равновесие предполагало решение задачи на максимум и минимум. Самуэльсон поставил задачу разработки экономической модели, показывающей условия ее применения как в направлении максимальной, так и минимальной точки. Ее решение предполагало изучение поведения, преследующего цель максимизации, рассмотрение теории издержек, теории производства и теории благосостояния, а также действий потребителей. Кроме того, понятие экономического равновесия в трактовке Самуэльсона означало такое устойчивое состояние экономики, при котором имеет место тенденция к саморегуляции всех отклонений. Постановка экономических проблем в таком разрезе неизбежно означала исследование динамических изменений в экономике. Разработка концепции экономической динамики в "Основах экономического анализа" стала наиболее существенным вкладом Самуэльсона в экономическую науку, за которую он впоследствии получил Нобелевскую премию.

Самуэльсон провозгласил статическое состояние особым случаем динамики, который показывает, как достигается равновесие при данных функциональных связях и параметрах. Зависимость между статической моделью и условиями стабильности, необходимыми для динамического развития, ученый назвал "принципом соответствия", который занял центральное место в его концепции. В статической системе темпы изменений переменных равны нулю; в динамической структуре возникает сложная система определения изменений переменных во времени. Эту проблему Самуэльсон решал с помощью дифференциальных и разностных уравнений.

Разработав принципы линейного анализа, Самуэльсон перешел к более сложным нелинейным проблемам. В линейных системах амплитуда экономических колебаний принималась равной нулю, и анализ в значительной степени утрачивал связь с действительностью. Для преодоления этого недостатка Самуэльсон ввел в модель элемент запаздывания во времени и использовал разностные уравнения для нелинейных процессов. Он провел различение трех типов экономических систем: стационарной, каузальной и исторической, признавая при этом, что ни одна из моделей не может предусмотреть все возможные факторы, вызывающие изменение условий экономического равновесия, в том числе факторы неэкономического характера.

Популяризация фундаментального экономического анализа стала главной целью его "Экономики", ставшей самым распространенным в мире учебником по экономической теории. После первой публикации в 1948 г. книга выдержала большое число изданий, в течение многих лет Самуэльсон перерабатывал учебник, постепенно приближаясь к поставленной цели - достижению "великого неоклассического синтеза", объединяющего современные методы анализа национального дохода со священными принципами "отцов" политической экономии – А.Смита, Д. Рикардо и др.

По данным http//: economicus.ru

Впоследствии данная модель заменяется на модель Ф.Дрэша, в которой изменение цен зависит не просто от соотношения спроса и предложения, а от данного соотношения за весь прошлый период времени. Уже на этом этапе время стало самостоятельной силой экономического анализа. Игнорирование деления процессов на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные может привести к погрешностям в прогнозировании и принятии решений.

И четвертый этап, отражающий эволюционный подход в использовании временного фактора в экономическом анализе связан с теорией институционализма. Это течение, безусловно, противостоит мэйнстриму (традиционному, неоклассическому) в экономическом анализе, но, тем не менее, и дополняет, обогащает его. Особенно, если речь идет о современных моделях институционализма, которые имеют дело не просто с краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным аспектами динамики, но, прежде всего, с длительной эволюцией системы, когда многократно менялся облик экономики, ее институциональные и технологические основы.

Экономические системы это динамические системы. Соответственно, когда экономические агенты – домашние хозяйства, фирмы, правительство, принимают решения, их представления о состоянии экономики в будущем не являются определенными. Если речь идет об инвестициях, то следует иметь в виду, что будет с их доходностью в условиях подъема экономики, а что - в условиях спада. Иначе говоря, будущее экономики характеризуется неопределенностью и, следовательно, агенты должны формулировать некоторые ожидания. Зачастую субъекты сталкиваются со сложными оценками правдоподобности различных возможных событий.

Рассмотрим следующий пример. Предположим, что в следующем году в национальной экономике ожидаемый доход должен составить Yexp+1 относительно дохода в данном году равном Y. Например, мы предполагаем, что Yexp=100 млрд. руб. Это означает, что доход должен составить в ожидаемом году Y exp+1=100 млрд. руб.

По поводу того, как оценивать ожидания, в среде экономистов нет однозначного мнения. Например, некоторые предлагают оценивать ожидания, опираясь на простые, исходящие из опыта интуитивные правила. Другие экономисты считают, что люди, приходят к своим ожиданиям на основе сложных процессов анализа вариантов решения. Самый простой подход при анализе – действовать так, как если бы следующий год был такой же, как нынешний. Тогда формализованно эти ожидания можно записать следующим образом Yexp+1=Y. Оценка данной ситуации получила название правила статических ожиданий.

Другие ученые предлагают использовать правило адаптивных ожиданий. Суть его заключается в том, что люди анализируют свои ожидания с учетом того, в какой степени оказалось ложным их ожидание в прошлом относительно свершившегося настоящего.

В этом случае погрешность, ошибка прогноза есть (Y-Yexp). В условиях адаптивных ожиданий величина Y exp+1 формируется в данном году с помощью пересмотра ожиданий Yexp на некоторую долю g величины ошибки прогноза. Таким образом,

Yexp+1 = Yexp +g(Y–Yexp), (1.1)

где 0<g<1. Сделав математические преобразования выше приведенного уравнения (1.1.), получаем:

Yexp+1 = (1–g)Yexp + gY (1.2)

Данное уравнение есть средневзвешенная величина прогноза прошлого года и фактического значения Y для данного года.

Третья группа ученых, не соглашаясь с данной интерпретацией ожиданий, полагает, что в процессе формирования своих ожиданий домашние хозяйства и фирмы используют всю имеющуюся у них информацию наряду с собственными представлениями о принимаемых решениях правительством. Таким образом, у них формируется собственная модель ожиданий. Эта гипотеза получила название гипотезы рациональных ожиданий. Иначе говоря, гипотеза рациональных ожиданий представляет более детализированную концептуальную модель. Например, домашнее хозяйство для расчета своего дохода в будущем году может попытаться рассчитать численную модель с использованием своих знаний экономического состояния сектора экономики, в котором работают члены данного домашнего хозяйства, а также состояния и перспектив развития экономики в целом в будущем году.

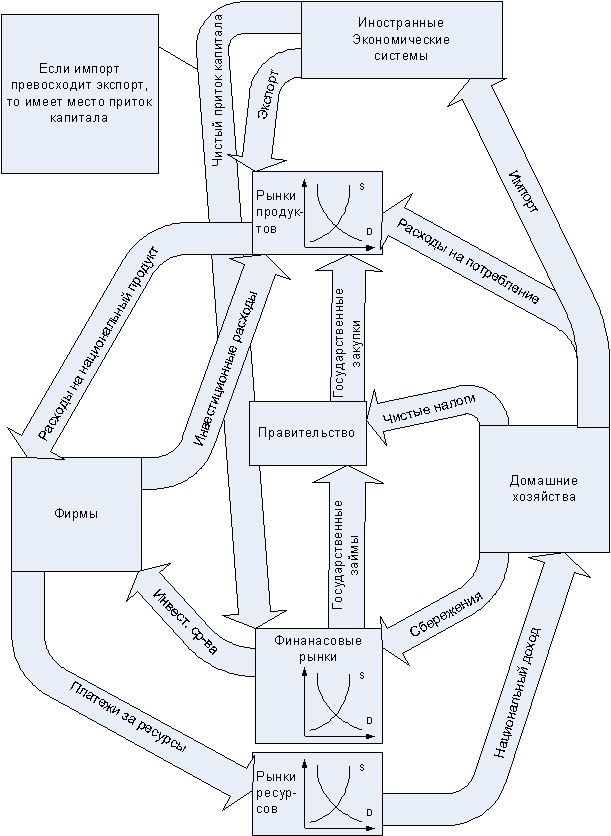

1.4. Модель круговых потоков. Субъекты кругооборота. Рынки товаров, ресурсов, финансовый рынок. Государственный сектор. Внешнеэкономический сектор

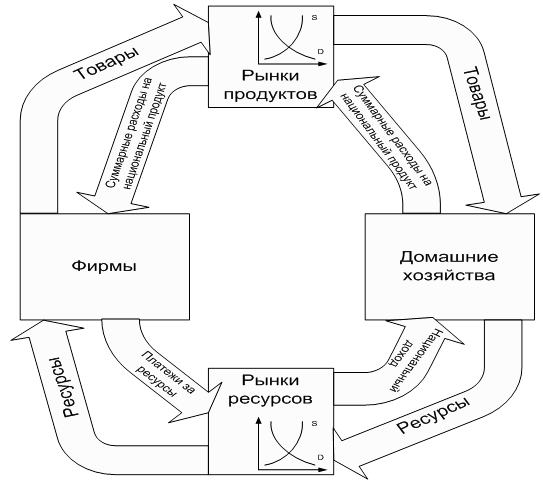

Для понимания практических всех моделей, которые мы будем рассматривать в курсе макроэкономики, необходимо, прежде всего, рассмотреть модель круговых потоков или иначе модель кругооборота доходов и продуктов. Данная модель описывает поток товаров и услуг, которыми обмениваются фирмы и домашние хозяйства, сбалансированные контрпотоком денежных платежей, совершаемых при этом обмене.

Прежде всего, мы рассмотрим упрощенную модель круговых потоков (рис.1.4.1).

Потоки реальных товаров и услуг направлены по часовой стрелке. Домашние хозяйства и фирмы связаны между собой двумя группами рынков: рынки продуктов – это рынки, на которых семейные хозяйства приобретают производимые фирмами товары и услуги, и рынки ресурсов – это рынки, на которых фирмы приобретают у домашних хозяйств ресурсы, необходимые им для производства – рабочую силу.

Схема 1

Рис.1.4.1. Кругооборот I

Потоки товаров и ресурсов на рис.1.4.1 движутся через эти рынки по часовой стрелке, причем они сбалансированы потоками денежных платежей, направленными против часовой стрелки. Домашние хозяйства осуществляют денежные платежи за товары и услуги, приобретаемые ими на рынке продуктов. Фирмы приобретают рабочую силу и другие ресурсы за денежные платежи, которые принимают форму заработной платы, процентного дохода, рентных платежей и т.д.

Процессы, показанные стрелками, называются потоками, поскольку эти процессы непрерывны и продолжительны. Потоки измеряются в единицах за период времени – руб. в год, литрах в минуту или тоннах в месяц. Параметры потока – это параметры скорости, с которой происходит процесс.

Потоки следует отличать от статических величин или запасов. Под запасами понимаются показатели, которые служат для измерения количеств, существующих в наличии в некоторый конкретный момент времени. Запасы выражаются в рублях, тоннах, литрах и т.п. в некоторый конкретный момент времени. Между статическими величинами и потоками существует взаимная связь.

Деньги – это «кровь» экономической системы, которая заставляет ее работать. Деньги – это то, что используется в качестве средства платежа за приобретение товаров и услуг. В экономической системе в каждый конкретный момент времени существует определенное количество денег.

Деньги в экономической системе не остаются неподвижными. Они должны постоянно циркулировать, питая систему, выполняя те или иные важные функции. Показателем скорости, с которой движутся деньги в экономической системе, является динамика таких экономических потоков, как доходы и расходы, которые измеряются в таких единицах как тысячи рублей в год.

На рис.1.4.1 два потока представляют наибольший интерес – валовой национальный доход и национальный продукт.

Под валовым национальным доходом понимают суммарную величину заработной платы, ренты, процентных выплат и прибыли, составляющих доход домашних хозяйств.

Суммарные расходы на национальный продукт или ВНП по расходам – это национальный продукт, под которым понимают оценку суммарной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в экономической системе.

В нашей упрощенной схеме экономической системы величины национального дохода и национального продукта равны по определению. Это вытекает из следующего.

Во-первых, в качестве связующего звена между национальным доходом и национальным продуктом в круговом потоке выступают суммарные расходы домашних хозяйств. Предположим, что домашние хозяйства тратят весь свой доход на приобретение потребительских товаров сразу, как только они его получают, а фирмы продают все произведенные ими продукты непосредственно домашним хозяйствам. Величина всех денежных платежей, которые осуществляют покупатели, должна быть равна величине всех денежных поступлений, полученных продавцами. Таким образом, в круговом потоке национальный продукт должен быть равен национальному доходу.

Во-вторых, связующим звеном между национальным продуктом и национальным доходом являются денежные платежи за труд и другие производственные ресурсы. Когда фирмы получают платежи за проданные ими товары и услуги, они используют часть этих платежей, выдавая своим рабочим зарплату, и выплачивают ренту и процент владельцам ресурсов, использованных в производстве. Оставшаяся часть у фирм, является прибылью. Таким образом, как платежи за ресурсы, так и прибыль учитываются как суммы, которые целиком переходят к домашним хозяйствам, а суммарные платежи за ресурсы равны национальному доходу. Следовательно, национальный продукт также равен национальному доходу по величине.

Сегодня такого рода экономическая система – абстракция. Нам она нужна, чтобы понять, как функционирует экономика. Но исторически такого рода экономическая система существовала в XII веке в Западной Европе – регионе, где зародилась рыночная система и прошла значительный путь эволюции: стадии возникновения (XII в.), становления (XII–XIX в.в.), зрелости (XIX–XX в.в.).

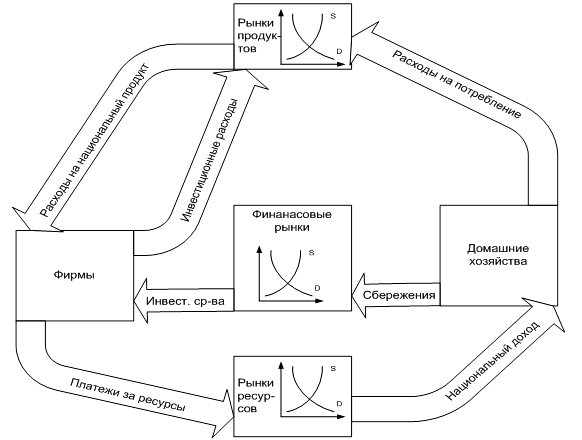

Усложним модель кругооборота путем ввода в экономический анализ таких процессов, связей как сбережения, инвестиции и финансовые рынки (рис.1.4.2).

Схема 2.

Рис.1.4.2. Кругооборот II

Рис.1.4.2. Кругооборот II

Величина ежегодных расходов домашних хозяйств, как правило, меньше величины их доходов. Часть дохода домашних хозяйств, которая не идет на покупку товаров и услуг, а также на уплату налогов, носит название сбережений (в данной схеме пока налогов нет).

Наиболее распространенной формой сбережений является использование части дохода либо для создания накоплений в виде: 1) вкладов в сберегательных банках; 2) либо для приобретения акций, облигаций или иных ценных бумаг, которые отличаются от приобретенных товаров и услуг. Однако экономисты-профессионалы понимают процесс сбережения более широко. В частности, они считают, что выплата домашним хозяйствам 3) долгов также относится к процессу сбережения, поскольку выплачиваемые при погашении долга деньги не идут ни на приобретение, ни на уплату налогов.

Инвестиции. Если домашние хозяйства тратят в среднем в год меньше, чем зарабатывают, то деловые единицы – фирмы, напротив, тратят несколько больше, чем получают от продажи своих продуктов. Это происходит потому, что помимо платежей за ресурсы, которые необходимы, чтобы поддержать объем производства на текущем уровне, фирмы должны осуществлять инвестиции.

Под инвестициями понимают все расходы, которые непосредственно способствуют росту общей величины капитала в экономической системе.

Инвестиции состоят из двух важных компонентов. Первый – это инвестиции в основной капитал, т.е. приобретение вновь произведенных капитальных благ, таких как производственное оборудование, компьютеры, компьютерные программы, здания производственного назначения и т.п.

Второй – инвестиции в товарно-материальные запасы. Они представляют собой накопление запасов сырья подлежащего использованию в производственном процессе и нереализованных готовых товаров.

Эти запасы также необходимы, как и основной капитал. Следует отметить, что передача готовых средств производства – капитальных благ или точнее покупка их одной фирмы у другой не является в экономическом смысле инвестицией. Поскольку эти сделки не добавляют ничего к общей величине запасов капитальных благ в экономической системе или к суммарной величине товарных запасов. Сделки такого рода представляют собой простые переводы активов с балансовых счетов одного домашнего хозяйства или фирмы на счета других.

Финансовые рынки. Мы уже отмечали, что семейные хозяйства тратят меньше, чем зарабатывают ежегодно. И напротив, фирмы тратят несколько больше, чем получают от продажи своих продуктов. Существует система специальных институтов, функция которых состоит в том, чтобы осуществлять перемещение потока денежных средств от домашних хозяйств – собственников сбережений, к фирмам, которые являются заемщиками. Эти институты называются финансовыми рынками. К числу наиболее распространенных, которые выполняют особо важные функции, относятся банки. Банки, а также страховые компании, пенсионные и взаимные фонды и некоторые другие организации называются финансовыми посредниками, поскольку их роль заключается в том, чтобы аккумулировать денежные средства собственников сбережений и передавать их в форме ссуд в распоряжение заемщиков за определенную плату (процент).

Более половины общего потока сбережений попадает в руки заемщиков именно благодаря деятельности финансовых посредников. Другая же часть средств перемещается непосредственно от домашних хозяйств в результате продажи акций, облигаций и других ценных бумаг.

С включением в модель кругооборота процессов, связанных со сбережениями и накоплениями – инвестициями, появляется новая проблема.

Теперь существует уже два пути, по которым потоки денежных средств поступают от домашних хозяйств: 1) прямой путь через осуществление потребительских расходов; 2) косвенный путь, при котором сбережения домашних хозяйств превращаются в инвестиции при посредничестве финансовых рынков.

В соответствии с этим действуют две обособленные группы лиц, принимающие решения: домашние хозяйства, которые принимают решения, связанные с потреблением, и предприниматели, которые принимают инвестиционные решения. Всегда ли совпадают их планы? Можно ли быть уверенными, что планы продавцов и покупателей совпадают и что происходит, если они не совпадают? Или иначе, можно ли быть уверенными, что национальный доход по-прежнему будет равен национальному продукту?

Ответить на эти вопросы нам помогут традиционные категории предложения и спроса и их модель, которые мы будем рассматривать с новой точки зрения.

Совокупное предложение ( AS) – это совокупность или суммарная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономической системе. Ранее для определения этой величины мы использовали другой термин – национальный продукт.

Совокупный спрос ( AD) – стоимостная оценка суммарного объема покупок всех вновь произведенных товаров и услуг, запланированных покупателями. После этого мы можем сопоставить совокупное предложение и совокупный спрос, чтобы выяснить, согласуются ли для экономической системы в целом планы покупателей и планы продавцов, подобно тому, как мы это делали со спросом и предложением на отдельном рынке.

Чтобы представить, как можно разобраться с тем, как совпадает совокупное предложение с совокупным спросом, представим себе систему, в которой производится только три вида товаров: картофель, телевизоры и чипы.

Таблица 1.4.1

Объем производства, запланированный производителями (млрд. руб.)

| 1. Суммарный национальный продукт (совокупное предложение) | 100 |

| 2. Картофель | 30 |

| 3. Телевизоры «Горизонт» | 40 |

| 4. Чипы «Интеграла» | 30 |

| Расходы, запланированные покупателями | |

| 5. Суммарные расходы на потребление | 60 |

| 6. Картофель | 30 |

| 7. Телевизоры «Горизонт» | 40 |

| 8. Суммарные плановые инвестиции | 30 |

| 9. Инвестиции в основной капитал (чипы «Интеграла») | 30 |

| 10. Плановые инвестиции в товарно-материальные запасы | 0 |

| 11. Суммарные запланированные расходы (совокупный спрос) | 100 |

Представим себе, что в Беларуси производится только три вида товаров: картофель, телевизоры и чипы. Предприятия в такой системе планируют произвести картофеля на 30 млрд. руб. в год, телевизоров – также на 40 млрд. руб., а чипов – на 30 млрд. руб. в год. Если они осуществили свои планы, суммарный поток реального продукта составит по стоимости 100 млрд. руб. в год. Данный поток, который можно назвать либо национальным продуктом, либо совокупным предложением, представлен в первой части таблицы в строках 1–4.

Потребители же хотят купить картофеля на 30 млрд. руб. и телевизоров также на 40 млрд. руб. в год. Предприятие «Горизонт», которое производит телевизоры, планирует приобрести чипов на общую стоимость 30 млрд. руб. в год, чтобы расширить производство телевизоров. Ни один из планов не предполагает ни увеличения, ни снижения уровня запасов нереализованных готовых продуктов. Следовательно, плановые инвестиции в товарно-материальные запасы равны нулю. Все планы представлены во второй части таблицы в строках 5–11. Суммарная величина запланированных расходов по стоимости (потребление + инвестиции в основной капитал + запланированные запасы в товарно-материальные запасы) обозначена в строке 11 как совокупный спрос.

Если мы сопоставим первую и последнюю строки таблицы, то увидим, что в нашем условном примере планы покупателей и продавцов полностью совпадают. Иначе говоря, совокупный спрос = совокупному предложению. Таким образом, можно сказать, что круговой поток находится в равновесии.

Возникает вопрос, а что же будет, если планы продавцов и покупателей не совпадут, и система выйдет из состояния равновесия? Рассмотрим ситуацию неравновесия на следующем примере.

Таблица 1.4.2

Объем производства, запланированный производителями (млрд. руб.)

| 1. Суммарный национальный продукт (совокупное предложение) | 100 |

| 2. Картофель | 30 |

| 3. Телевизоры “Горизонт” | 40 |

| 4. Чипы “Интеграла” | 30 |

| Расходы, запланированные покупателями | |

| 5. Суммарные расходы на потребление | 65 |

| 6. Картофель | 25 |

| 7. Телевизоры “Горизонт” | 40 |

| 8. Суммарные плановые инвестиции | 20 |

| 9. Инвестиции в основной капитал (чипы “Интеграла”) | 20 |

| 10. Плановые инвестиции в товарно-материальные запасы | 0 |

| 11. Суммарные запланированные расходы(совокупный спрос) | 85 |

| Другие расходы | |

| 12. Суммарные незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы | 10 |

| 13. Нереализованный картофель | 5 |

| 14. Нереализованные чипы | 10 |

| Итого: | |

| 15. Суммарный национальный продукт | 100 |

| 16. Суммарные осуществленные расходы | 100 |

| 17. Запланированные расходы | 85 |

| 18. Незапланированные расходы | 15 |

Таким образом, в табл.1.4.2 показано, что произойдет, если планы продавцов и покупателей не совпадают. В нашей системе запланировано расходов на 85 млрд. руб., а совокупное предложение составило 100 млрд. руб. Нереализованными на рынке остались на 5 млрд. руб. картофель и на 10 млрд. руб. чипы. Куда же они денутся? Эти товары не реализованы и «осели» в товарно-материальных запасах, а по отчету прошли как «инвестиции в товарно-материальные запасы». Вследствие того, что планы покупателей и продавцов не совпали, имеет место ситуация неравновесия в круговом потоке.

Как реагируют продавца, если имеет место такая неравновесная ситуация? Они реагируют двояко:

1. Снижают цены на товары, чтобы увеличить сбыт.

2. Сократят выпуск своей продукции.

Если идут по первому пути, то величина кругового потока, исчисленная в номинальном выражении уменьшится. Если же избирается второй путь, то поток уменьшится и в номинальном и в реальном выражении.

Заметим, что независимо от того, находится ли экономическая система в состоянии равновесия или неравновесия национальный продукт всегда равен величине осуществляемых расходов. Это всегда верно, потому что роль балансира выполняет статья «товарно-материальные запасы». Например, если величина запланированных расходов недостаточна по сравнению с величиной совокупного предложения, то происходит накопление товарно-материальных запасов. В этом случае, мы должны прибавить к величине суммарных расходов величину незапланированных расходов или инвестиций в товарно-материальные запасы. И получаем таким образом, что суммарные расходы равны по величине совокупному предложению.

И напротив, если величина запланированных расходов превышает совокупное предложение, уровень товарно-материальных запасов снижется. Тогда, поскольку незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы в этой ситуации есть величина отрицательная, то они вычитаются из величины запланированных расходов, и вновь восстанавливается равновесие между осуществляемыми расходами и совокупным предложением. То есть:

Национальный продукт=Суммарные запланированные расходы +Незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы = Суммарные осуществляемые расходы

или

Совокупное предложение=Совокупный спрос + Незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы спросу

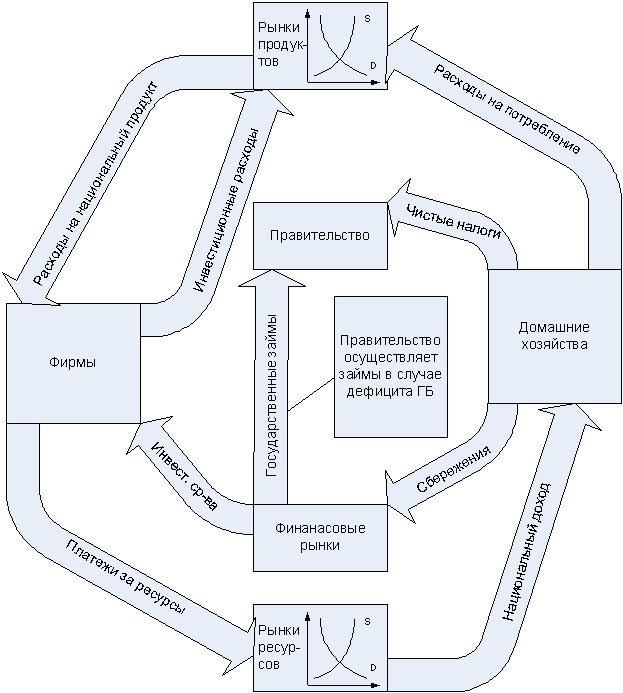

Следующим шагом в анализе кругооборота доходов и продуктов будет включение в круг рассматриваемых объектов государственного сектора экономики. Государственный сектор связан с остальными элементами экономической системы следующими тремя способами: через налоги, через государственные закупки и через займы.

Прежде всего, рассмотрим налоги. С точки зрения макроэкономической теории, нам необходимо количественно определить величину потока денежных средств, изымаемых государством у домашних хозяйств. Очевидно, что налоги, к числу которых относятся подоходный налог, налог на общую сумму выплачиваемой заработной платы (на фонд заработной платы) и отчисления в фонды социального страхования, а также налоги на имущество, являются именно изъятиями денежных средств. Однако, этот поток денежных средств, исходящих из сектора домашних хозяйств, частично возмещается обратным потоком платежей, которые принимают форму трансфертных платежей; к их числу относятся выплаты лицам с низкими доходами и пособия по безработице и другие выплаты по различным социальным программам (одиноким матерям, пособия на рождение ребенка и т.п.). Для того, чтобы получить достоверную оценку чистой величины потока денежных средств, поступающих от домашних хозяйств правительству, представляющему государственный сектор, нам необходимо вычесть трансфертные платежи из налоговых поступлений. В результате мы получим величину чистых налогов.

Схема 3.

Рис.1.4.3. Кругооборот III

Другая категория государственных расходов представлена государственными закупками товаров и услуг, которые включают платежи государства в лице правительства за товары и услуги, приобретенные у фирм, а также зарплату всех государственных служащих. В целях упрощения в приведенной модели зарплата и жалованье служащих представлены таким образом, как будто они на пути к домашним хозяйствам проходят рынки продуктов.

Наконец, рассмотрим связи между правительством и финансовыми рынками. Правительству не всегда удается сбалансировать свой бюджет. «Объединенный» государственный сектор, представляющий собой центральное правительство, правительства областей и местных органов власти как единое целое, имеет склонность, как правило, тратить больше, чем получает в виде налоговых поступлений.

Дефицит государственного бюджета должен покрываться за счет займов на финансовых рынках. Обычно эти займы осуществляются путем продажи правительственных облигаций и других ценных бумаг как непосредственно домашним хозяйствам, так и финансовым посредникам. Проводимые и повторяемые из года в год государственные займы увеличивают государственный долг. Этот долг представляет собой статическую величину (запас), которая образуется в результате накопления ежегодных бюджетных дефицитов, являющихся потоками.

В те редкие годы, когда в объединенном государственном секторе образуется избыток в государственном бюджете (т.е. когда чистые налоговые поступления превышают государственные расходы), стрелка на схеме должна быть обращена в противоположную сторону. Правительство выплачивает долги по сделанным в прошлом займам быстрее, чем получает новые, создавая тем самым чистый приток денежных средств на финансовые рынки.

Следует отметить, что из потоков доходов и расходов на потребление ничего не исчезает, но ничего к ним и не добавляется. Но в схеме 3 вводятся некоторые совершенно новые потоки.

Во-первых, существуют два способа использования денежного дохода (Y), которые непосредственно не приводят к потреблению товаров и услуг (C). Таковыми являются чистые налоги (Tn), поступающие в распоряжение правительства, а не на рынки продуктов, и сбережения (S), попадающие на финансовые рынки, а не на те же рынки продуктов. Эти два способа расходования денежных средств имеют название «утечек» из кругооборота продуктов и доходов. Так как под сбережениями понимают часть дохода, которая остается после того, как домашние хозяйства приобретают товары и услуги и выплачивают чистые налоги, то сумма общей величины указанных двух «утечек» и величины расходов на потребление всегда равны национальному доходу.

Во-вторых, существуют два вида расходов на товары и услуги, которые непосредственно не являются расходами домашних хозяйств. К их числу относятся инвестиции (I) и государственные закупки (G). Такие потоки называются «инъекциями», производимыми в кругооборот. Вследствие того, что величина инъекций включает незапланированные инвестиции в товарные запасы, величина суммарных осуществленных расходов (расходы на потребление плюс инъекции) всегда равна национальному доходу.

Включение государственного сектора в лице правительства в круговой поток доходов и продуктов не нарушает равенства национального дохода и национального продукта.

Таблица 1.4.3

| № п/п | Сумма (млрд. руб.) | |

| 1. | Национальный продукт | 100 |

| Расходы на национальный продукт | ||

| 2. | Потребление | 70 |

| 3. | Инвестиции | 15 |

| 4. | Запланированные | 15 |

| 5. | Незапланированные | 0 |

| 6. | Государственные закупки | 15 |

| 7. | Суммарные расходы | 100 |

| 8. | Национальный доход | 100 |

| Использование национального дохода | ||

| 9. | Потребление | 70 |

| 10. | Сбережения | 20 |

| 11. | Чистые налоги | 10 |

| 12. | Суммарное использование | 100 |

Из данной таблицы видно как достигается равенство национального дохода и национального продукта в экономической системе, в которой существуют государственные закупки и налоги. Суммарная величина расходов на потребление, инвестиции, а также государственные закупки равна суммарной величине расходов на потребление, сбережение и чистые налоги. В рассматриваемой ситуации экономическая система находится в состоянии равновесия, и незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы отсутствуют. Однако указанное равенство осталось бы верным, даже если бы величина суммарных осуществленных инвестиций включала незапланированные инвестиции в товарно-материальные запасы.

Таким образом, соотношения, рассмотренные в таблице, можно записать в следующем виде:

Национальный продукт = расходы на потребление + инвестиции + государственные закупки = расходы на потребление + сбережения + чистые налоги = национальный доход.

Как государство может оказывать влияние на кругооборот?

Политика государственных закупок товаров и услуг представляет собой один из способов, с помощью которого правительство может оказывать воздействие на процесс кругооборота. Если экономическая система находится в состоянии равновесия, то сокращение объема государственных закупок приводит к незапланированному накоплению товарно-материальных запасов у фирм изготовителей продуктов, закупки которых неожиданно прекращаются. В связи с нежелательным ростом объемов запасов фирмы будут сокращать объем производства или снижать цены, либо делать и то, и другое. Результатом подобных действий будет уменьшение объема кругового потока, как в реальном, так и в номинальном выражении. С другой стороны, если правительство увеличит объем закупок товаров и услуг (здесь вновь предполагается, что до этого момента экономическая система находилась в равновесии) будет происходить незапланированное истощение товарно-материальных запасов. В этой ситуации фирмы будут расширять объем производства, увеличивать цены, либо вновь делать и то и другое. Тем самым будет достигнут рост величины кругового потока, как в реальном так и в номинальном выражении. Таким образом, видно, что правительство может добиваться роста или падения уровня национального продукта, стимулируя рост совокупного спроса (для чего оно увеличивает объем государственных закупок) или его сокращение (путем снижения объема государственных закупок).

Налоги дают правительству второй инструмент воздействия на кругооборот. При повышении уровня налоговых ставок величина доходов, остающаяся в распоряжении домашних хозяйств после уплаты налогов, уменьшается. В силу этого домашние хозяйства будут вынуждены сократить свои расходы на потребление. Это, в свою очередь, приведет к сокращению совокупного спроса и явится причиной незапланированного накопления товарно-материальных запасов. В ответ на это фирмы уменьшат объем производства, снизят цены, либо сделают и то и другое вместе, уменьшая тем самым величину кругового потока. Снижение уровня налоговых ставок окажет противоположный эффект.

Усложним схему 3, введя в анализ кругооборота иностранный сектор. Под иностранным сектором мы понимаем все страны, кроме нашей, с которыми мы имеем экономические отношения.

До этого момента мы рассматривали замкнутую экономическую систему, которая не имела связей с внешним миром. Большинство развитых рыночных систем являются открытыми, и рост их открытости с каждым годом увеличивается.

Из схемы 4 видно, что иностранный сектор также как и правительство, связан с экономической системой тремя способами:

1) импорт товаров и услуг представляет собой первое звено этой связи. Вспомните, что все компоненты кругового потока суть потоки именно (и, прежде всего) денежных платежей, а не потоки товаров и услуг. Поэтому платежи по импорту показаны стрелкой, направленной из внутренней национальной экономики за рубеж. Как домашние хозяйства, так и фирмы, равно как и правительственные институты, приобретают импортные товары и услуги. Однако в целях упрощения на схеме показан только импорт потребительских товаров.

2) Экспорт представляет собой еще одно звено, связывающее внутреннюю национальную экономику с иностранным сектором. Средства, полученные в качестве платежей, компенсирующих стоимость товаров и услуг, проданных иностранным покупателям, поступают на рынки продуктов, где сливаются с потоками денежных средств, полученных от продажи отечественных товаров и услуг, домашним хозяйствам, государству в лице правительства, фирмам. Потоки этих платежей показаны стрелкой направленной к рынкам продуктов. Разница между величиной поступлений по экспорту и величиной денежных платежей по импорту называется чистым экспортом. Если импорт по стоимости превышает экспорт, то говорят, что имеет место отрицательный чистый экспорт, или, что тоже самое, имеет место чистый импорт.

Схема 4.

Рис.1.4.4 Кругооборот IV

3) Третий способ связи национальной экономики с внешним миром состоит в осуществлении различного рода международных финансовых операций, которые охватывают международную практику получения займов и предоставления ссуд, а также транснациональные сделки по купле-продаже реальных и финансовых активов. Подобно импорту и экспорту товаров и услуг, международные финансовые операции самим фактом своего осуществления приводят к возникновению определенных платежей, направленных как внутрь экономической системы, так и за ее пределы.

Денежные потоки, направленные «внутрь» экономической системы, возникающие в результате чистых закупок активов иностранными покупателями и чистых займов[1], сделанных у иностранных финансовых посредников, называются притоком капитала. Строго говоря, может быть, было бы правильнее назвать их притоком финансовых ресурсов, поскольку речь идет о направлении денежного потока, а не потока капитального оборудования. Однако общепринятым, является термин «приток капитала».