Краткий исторический очерк народного образования в Смоленской Губернии.

Смоленская Духовная Семинария, начало XX века.

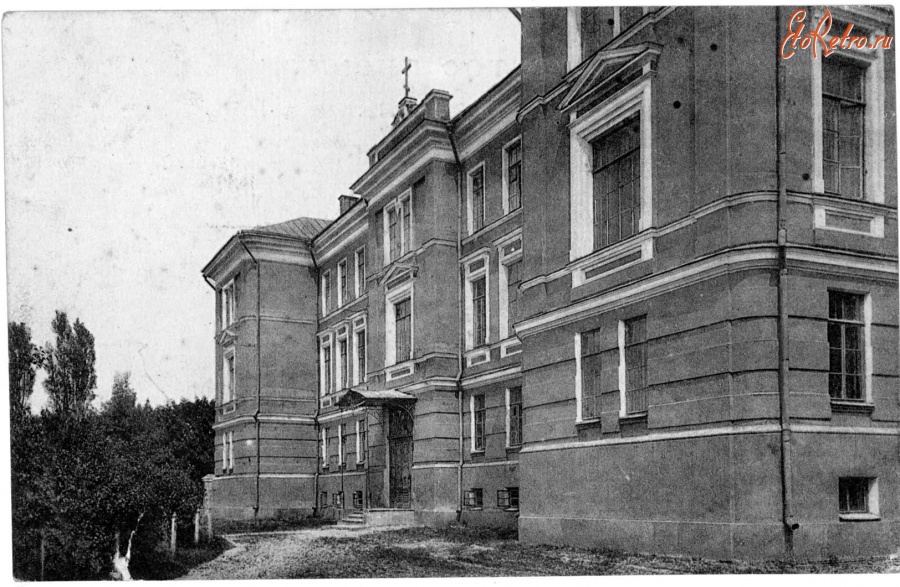

Смоленская Классическая гимназия, начало XX века.

I.

Образование в до-Петровское время.

Смоленск – один из древнейших городов России, столица некогда бывшего великого княжества Смоленского, город лежавший на великом пути из Варяг в Греки, ведший значительную торговлю, должен был быть также и центром духовного развития. Несомненно, что образование среди смолян, в великокняжеский период существовало, на это указывают нам, дошедшие до нас уставные грамоты, разного рода договоры и переписка некоторых лиц, отличавшихся начитанностью, знанием латинских и греческих писателей, упомянем: Климентия Смолянича, священника Фому, его учителя Григория, преподобного Авраамия. Но как сильно была распространена грамотность в народной массе – это с уверенностью сказать невозможно, но что грамотных было не мало, на это указывает факт существования значительного числа переписчиков рукописей, в первой половине XII века. К сожалению, летописи сохранили нам довольно скудные сведения о состоянии народного образования в этот отдаленный период, не только в Смоленске, но вообще в древней Руси, и все, дошедшие до нас сведения, носят в высшей степени отрывочный характер, так что на основании их можно прийти к разноречивым выводам. Но повторяем, что грамотность существовала в отдаленное время, в этом нет никакого сомнения: она необходима была духовенству, подъячим и вообще служилым людям.

Наиболее достоверные сведения о нахождении школ в Смоленске относятся ко второй половине XII столетия. Великий князь Смоленский Роман Ростиславович, большой ревнитель просвещения, не желая иметь в своем княжестве неученых пастырей церкви, завел в Смоленске училища, в которых обучали русскому, латинскому и греческому языкам. Заводя разные полезные учреждения, он совершенно истощил свою казну, так что не на что было его похоронить и благодарные ему граждане устроили его похороны на свой счет. По преданию, одна из основанных им школ – греко-латинская, находилась при Иоанно-Богословской церкви, им же построенной. С. П. Писарев указывает даже место этого училища против западного входа в церковь, где и до сего времени заметны еще следы какого-то древнего каменного здания. Из жития преподобного Авраамия Смоленского видно, что он обучался в школе, отличаясь особым прилежанием и понятливостью, избегал детских игр с товарищами. Затем наступившее тревожное время из-за обладания Смоленском, не могло способствовать развитию народного образования. В эпоху польского владычества мы находим указание на то, что в городе, монастыри – Троицкий и Авраамиевский, были училищными кляшторами. К этим скудным сведениям мы можем присовокупить, что в женском Вознесенском монастыре, получила свое образование мать Петра Великого – Наталия Кирилловна Нарышкина. Этим и оканчиваются все сведения, указывающие на существование школьного образования, в древний период жизни Смоленска. Но в них мы не находим указаний: ни на число училищ, ни на место – где они были, ни на число учащих и учащихся, не видим кто были учащие и чему именно и как обучали. Вообще трудно с уверенностью сказать о степени распространения грамотности в до-Петровское время. Обучение в это отдаленное время велось, как полагают, или на дому, или при церквах, или в монастырях. Да и как было развиться школьному делу, где было взять учителей и научных пособий. Книгопечатание появилось в Европе только во второй трети XV века, а первые печатные книги на славянском языке в 1491 г. и только в XVI столетии книгопечатание проникло в Россию, рукописи же были очень дороги и малодоступны.

II.

Ход образования в XVIII веке.

С воцарением великого преобразователя России Петра I появляется ряд указов, требующих открытия, как гражданских, так и духовных школ. Указ 15 Января 1708 г., подтвержденный 11 Ноября 1710 г., повелевает определять поповских и дьяконских детей в греческие и латинские школы и воспрещает посвящать в попы и дьяконы тех, которые в этих школах не пожелают учиться, и «о неприятии их ни в какие чины, кроме воинской службы». Вследствие указа 18 Февраля 1714 г. об обучении дворян приказного чина, дьячих и подьячих детей – арифметике и геометрии, появились так называемые арифметические школы, из которых одни, еще при жизни Петра, были закрыты, другие присоединены к духовным школам. Частое посещение Петром Смоленска, дает нам право предположить о существовании этого рода школы в городе. Монастыри должны были бы также иметь школы, ибо Петр, разделяя монастыри по категориям, обязывал их заниматься начальным обучением детей. В 1780 году существовала за Днепром – городская школа, время открытия которой нам не известно, в ней обучались купеческие и мещанские дети: российской грамоте, правописанию, катехизису и арифметике. Директором школы состоял Пенский и училище содержалось Приказом Общественного Призрения и имело 48 учащихся.

Ко всем усилиям правительства о заведении школ общество относилось или безучастно, или даже враждебно. Просматривая ход открытия заведений того времени, на каждом шагу мы наталкиваемся на побеги учеников из заведений, на отказы родителей в посылке детей в учебные заведения.

В 1721 г. изданы Высочайше утвержденные регламенты или уставы для Главного Магистрата и Духовной Коллегии. В магистратском регламенте сказано: «а что до содержания малых школ принадлежит, в которых токмо читать, писать арифметике обучаться будут, о том во всех городах магистратам самим иметь старание». В духовном регламенте, во II ч. в § 15, вменяется в обязанность епископам: «о заведении домов училищных». Но все эти распоряжения оставались во многих местах без исполнения, так как Правительство, требуя заведения школ, не указывало откуда взять средств на их открытие, где взять учителей и необходимые учебные пособия. Вследствие упомянутых указов и неоднократных напоминаний Св. Синода, ранее других учебных заведений было открыто в Смоленске училище при архиерейском доме. Есть предположение, что первоначально школа была заведена митрополитом Сильвестром Крайским около 1711 г. (?), а при его приемнике Дорофее программа обучения была расширена и школа обращена в латинскую, для преподавания в ней вызван был им из Киева инок Иоасаф Маевский. В этой школе, кроме славянской грамматики, изучали латинский язык и другие науки до риторики. По смерти митрополита Дорофея в 1718 г. учитель Иоасаф оставил школу, после чего она еле влачила свое жалкое существование и при епископе Филофее, в начале 1728 года значилось в ней 35 учащихся детей церковнических и архиерейских служителей. Обучали в ней: букварю, часовнику, псалтирю, ирмолою, партесному пению и письму. Назначенному в 1728 г. епископу Гедеону принадлежит честь открытия в Смоленске Духовной Семинарии – этого старейшего в городе учебного заведения, которое при нем неоффициально называлась – академией и коллегиумом (Collegium Wisznovianum). Он в 1728 г. выстроил первоначально два двухэтажные каменные здания, - в Авраамиевском монастыре, для классов, библиотеки и учителей, затем училищные помещения были увеличены постройкой еще 3-х зданий вне монастырских стен. Преосвященный Гедеон, как воспитанник Киевской академии, где состоял сам потом преподавателем, выписал из Киева учителей, для открытой им семинарии и к 25 марта 1729 года уже 3 учителя приехали в Смоленск. Первые сведения о числе учащихся в семинарии имеются за 1741 г., когда в 7 ее отделениях и в состоящей при ней школе показано было 515 учеников, а в 1747 г. число их достигло до 667 человек. Отделения или школы семинарии носили следующие названия: 1) аналогии (или фары) – 75 учеников; инифимы – 39 уч.; 3) грамматики – 25 уч.; 4) синтаксимы – 32 уч.; 5) пиитики – 16 уч.; 6) риторики – 25 уч. и 7) философии – 11 уч. Богословский класс открыт был позже. В русской школе было 292 ученика. Все эти отделения и школы назывались также и славяно-латинскими школами. На содержание семинарии первоначально отпускалось только 500 р. в год; сумма эта в 1780 г. была увеличена отпуском из Коллегии Экономии по 2000 р. ас. ежегодно. При вторичном проезде Императрицы Екатерины II через Смоленск в 1787 г. преосвященный Гедеон выпросил у Государыни увеличение отпускаемой суммы на содержание семинарии и подведомственных ей училищ, на что последовало разрешение Государыни о выдаче ежегодно по 2500 р. к получаемым семинарией 2000 р. В первый год вновь ассигнованная сумма была выдана из кабинета Ее Величества, а затем выдача ее прекратилась и семинария получала только 2000 р., вследствие чего преосвященный вошел с ходатайством о выдаче не получаемых денег, которые, наконец, выданы были в 1793, за все годы, - в количестве 15000 р., что дало возможность основательно ремонтировать здания семинарии, увеличить число казеннокоштных студентов до 100 и увеличить оклады жалованья преподавателям. В 1768 году введено было в семинарии преподавание греческого языка, для желающих ему обучаться. Для подготовления учителей для нижних народных училищ Смоленская семинария 1786 г. выслала, по распоряжению Св. Синода, в Петербург четырех своих воспитанников из класса философии и одного из класса риторики; подобные высылки были повторяемы при последующих требованиях и в 1787 году, из посланных воспитанников, три получили места наставников в следующих трех училищах Смоленской губернии: в Вязьме, Гжатске и Поречье. Число учащихся в семинарии, с русской при ней школой, в 1787 году доходило до 629 человек, а в школах уездных городов число обучающихся простиралось до 356 человек. Эти уездные духовные училища были основаны при епископе Гедеоне и носили название славяно-латинских школ, они были подчинены семинарии и находились в следующих городах: Белом, Вязьме, Дорогобуже и Рославле; впрочем Вяземская школа в то время принадлежала иной епархии, а именно Крутицкой. Бельская школа открыта в 1733 г. и в ней в 1745 году значилось 68 учеников. Пожаром 1767 года здание школы уничтожено, но возобновлено в том же году. Преобразование 1787 года не коснулось этой школы. В Дорогобуже школа открыта в 1733 году (по другим известиям в 1730 г.)., она находилась в центре города около Никольской церкви и в 1741 году имела 90 учеников. В 1763 г. здание училища сгорело и по 1782 г. оно не было возобновлено, а учение производилось в крепостном монастырском подворье. Число учащихся в 1762 г. было – 71. В 1787 г. школа эта была преобразована и при ней открыта русская нормальная школа. Год открытия Рославльской школы неизвестен, но в 1738 году она существовала и в ней числилось 16 учащихся, а в 1741 г. их было 30. В 1756 г. Рославльская школа помещалась в небольшой до-нельзя ветхой избе, но в этом году выстроено было для нее новое здание вблизи Спасского монастыря, которое в 1782 г. пришло в ветхость, а потому выстроено новое помещение для школы. В г. Вязьме открытие школы последовало в 1743 году, но в 1750 г. она была закрыта вследствие драки, возникшей между учителем, священником и посадскими людьми, при чем педагог был ими избит. Открытие вновь Вяземского училища последовало в 1761 году и оно находилось в Свято-Предтечевом монастыре, и в 1787 г. 15 ноября было, по Высочайшему Указу, преобразовано с открытием при нем русской нормальной школы. В училище поступило: в I класс – 75 учеников, во II – 54. В следующем 1788 г. были открыты при училище нижние классы семинарии инфима и грамматика. Из 4-х духовных училищ ко времени преобразования 1787 г., осталось штатным только одно Вяземское; остальные же – Рославльское, Дорогобужское и Бельское считались нештатными и в скором времени были закрыты.

В царствование Екатерины II, принимавшей лично горячее участие в развитии народного образования и, как мы видели, способствовавшей в обеспечении Смоленской семинарии, много было сделано и для гражданских школ. В обнародованном в 1775 году Положении об учреждениях для управления Всероссийской Империей, в главе XXV, в п. 384 в обязанность приказов общественного призрения вменялась забота об открытии народных школ не только во всех городах, но и в многолюдных селениях; а в Уставе Благочиния или Полиции 1782 г. в п. 83, предписывалось в каждой части города иметь безденежную народную школу. Но особенное значение в деле развития народного образования имел указ 7 Сентября 1782 года: об учреждении комиссии для открытия в России народных училищ. Правительство хорошо сознавало, что для развития учебного дела необходимо иметь более значительное число хорошо обученных учителей, для каковой цели и повелено было учредить заведение, в которое, для подготовки к педагогической деятельности, вытребовано было до 100 молодых людей, преимущественно из разных семинарий, в том числе и из Смоленской, на что нами уже указано выше. В 1786 году обнародовано «Положение о народных школах», по которому все школы разделены: 1) на главные 4-х классные с пятилетним курсом обучения (два года в последнем классе), учреждаемые в губернских городах и 2) на малые двухклассные – для уездных городов и одноклассные – для селений. Все училища находились в ведении приказов общественного призрения.

В г. Смоленске Главное Народное училище открыто 22 сентября 1786 г. и помещалось на Благовещенской улице, где ныне находится женская гимназия. В училище в нижних 3-х классах обучали: чтению, письму, арифметике, закону Божию, краткой истории и географии, в 4-м классе преподавались: геометрия, архитектура, механика, физика, естественная история, рисование, а желающим латинский и один из новейших языков. При открытии народного училища пожертвовано разными лицами 7941 руб. для нужд общественного призрения. В то же время приступлено было к открытию и низших народных училищ в уездных городах Смоленской губернии, из коих Рославльское открыто 25 Апреля 1799 года. Для подготовки учителей в эти училища, избраны были из местной семинарии 12 воспитанников из классов философии и риторики и отправлены в главное училище для ознакомления с методами преподавания. Хотя все они были аттестованы годными к преподавательской деятельности, но только первые из них получили, как мы видели, места учителей в Вязьме, Гжатске и Поречье, в остальных училищах учительские места были уже замещены.

Во время посещения Екатериной II Смоленска в 1780 году в городе показаны 3 учебные заведения: Семинария, городская школа и гарнизонная школа; о первых двух мы уже вкратце сказали все, что нам о них известно. Гарнизонная школа находилась в 1-ой части города, в Казанской слободе, в деревянном доме на каменном фундаменте, против строения для хранения амуниции (у городской стены), вблизи цейхгауза 1-го батальона и гарнизонной больницы. Время открытия этой школы не указано, но вообще начало этого рода заведениям положено было в 1721 г. с учреждением при полках школ на 50 солдатских детей для обучения грамоте и мастерству. 21 сентября 1732 г. издан указ о заведении при пехотных гарнизонах – школ и об устройстве их, а в 1744 году 26 октября последовал Сенатский указ о соединении в губерниях и провинциях арифметических школ с гарнизонами, для обучения в них всякого звания детей.

В 1798 г. гарнизонные школы были переименованы в военно-сиротские дома, которые в 1824 г. поступили в управление Главного Штаба военных поселений, а в 1826 году, преобразованы в роты и батальоны военных контанистов, составлявших бригады. Смоленский батальон входил в состав 2-й бригады.

Что желание учиться было развито уже в то время, на это указывает нам существование домашних учителей и заведение частных школ. Из архивных дел Семинарии видно, что в 1752 г. в Смоленске было до 17 человек из Смоленской шляхты, называющихся инспекторами, занимавшихся частным обучением детей на домах, а некий граф Егор фон Ранц, завел даже школу, в которой было 12 учеников, обучавшихся на немецком и французском языках. В 1780 году, по словам Мурзакевича, купец Василий Григорьевич Хлебников устроил при Свирской церкви школу, в которой на свой счет содержал и обучал от 20 – 35 бедных сирот, затем отдавал их мастерам или определял в свои лавки.

Этими краткими сведениями заканчиваем мы наше сообщение о ходе народного образования в Смоленске в течение всего XVIII столетия. Мы видим, что попытка Петра Великого распространить в народе грамотность цифирными школами не удалась; привились одни только духовные заведения, которые со времени открытия их в Смоленске продолжают функционировать и развиваться. В числе законодательных мер Великой Екатерины, «положение о народных школах» является замечательным фактом, давшим прочные основы к дальнейшему развитию народного образования. Открытые в ее царствование малые училища, с переименованием их в приходские и уездные продолжали свою педагогическую деятельность, до преобразования их в гражданские, а главное народное училище, как не соответствовавшее образовательным требованиям, было преобразовано в гимназию.

III.