2. Востребованность специалистов по устойчивому развитию и esg на российском рынке

ESG -центр ВШБ НИУ ВШЭ и Национальный ESG Альянс

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

«ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ESG»

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительной трансформации экономической и геополитической ситуации в России повестка устойчивого развития также претерпевает серьезные изменения: пересматриваются приоритеты бизнеса и государства, меняются драйверы, возникают новые вызовы, перестраивается ландшафт национальной ESG - инфраструктуры. Очевидно, что адаптация повестки устойчивого развития требует адекватного ответа и со стороны системы образования.

Ключевой мировой тренд — активное появление образовательных программ как на уровне университетов и бизнес-школ (бакалавриат, магистратура, дополнительное профессиональное образование), так и корпоративного сектора. При этом наблюдается повышение роли локальных игроков, что связано со смещением фокуса на развитие локальных ESG - подходов, стандартов и практик, как ответ на внешние ограничения. Данные тренды стимулируют развитие международной и национальной дискуссии относительного подходов к созданию образовательных программ, методов и дидактических инструментов, позволяющих наиболее эффективно формировать востребованные работодателями компетенции выпускников.

Вместе с тем, стоит отметить, что запрос рынка труда на специалистов в области устойчивого развития не всегда находит своевременный и надлежащий ответ со стороны системы высшего или корпоративного образования. Несоответствие данного ответа связано не только с недостаточной численностью обученных специалистов в области устойчивого развития, но и с качеством их подготовки. Особая сложность образования в области устойчивого развития состоит в том, что устойчивое развитие затрагивает множество дисциплин, таких как «менеджмент», «экономика», «экология», «биология», «медицина», «питание», «география», «инженерия», «социология», «психология», «право», и требует междисциплинарного подхода, что усиливает способности специалистов решать сложные проблемы, выходящие за рамки знаний и навыков одной области знаний. Особую роль в образовании в области устойчивого развития играют практико-ориентированное обучение и высокая плотность коммуникации с различными заинтересованными сторонами. Однако, несмотря на критически важное значение реального сектора в подготовке специалистов по устойчивому развитию, восприятие корпорациями и работодателями требований и особенностей образования в области устойчивого развития в российском контексте пока крайне мало изучено, и эта задача имеет высокую актуальность и значимость.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

В реализации исследования приняли участие эксперты из различных подразделений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: Высшей школы бизнеса, Института образования, Института статистических исследований и экономики знаний, факультета социальных наук и Института социальной политики. Исследование было выполнено в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» при поддержке АНО «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития» (ESG Альянс). Исследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2022 года.

Цель исследования – выявление особенностей образования в области устойчивого развития и ESG в России и мире, анализ его текущего состояния, выявление вызовов и возможностей, разработка рекомендации по его развитию и адаптации под новую реальность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

§ Подготовлен комплексный обзор подходов к образованию в области устойчивого развития и ESG в России и в мире по названиям, профилям, включенным дисциплинам, региональной представленности 300 международных и российский образовательных программ из 259 университетов;

§ Проведен анализ требований профессиональных стандартов и рынка вакансий в области устойчивого развития в России;

§ Проведен глубинный анализ 10 кейсов реализации повестки устойчивого развития ведущими университетами и бизнес школами России и мира;

§ Впервые проведен комплексный анализ спектра образовательных форматов в области устойчивого развития и ESG в российском университетском образовании и сегменте корпоративного обучения;

§ Сформирована уникальная эмпирическая база с данными из вторичных и первичных источников, включая интервью с 26 экспертами из ключевых отраслей экономики (FMCG, ритейл, металлургия, лесная и химическая промышленность, фарма, финансы, телеком, ТЭК) и 13 экспертами в области образования;

§ Проведен опрос 80 представителей 58 ведущих российских университетов и бизнес-школ из различных регионов;

§ Определены ключевые вызовы для образования в области устойчивого развития и ESG в России и разработаны рекомендации по его развитию.

1. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МИРОВАЯ ПОВЕСТКА

Образование в области устойчивого развития требует формирования оптимальной модели процесса обучения для подготовки специалистов из разных областей, которые по своим компетенциям, мировоззрению, знаниям и действиям будут соответствовать и способствовать реализации целей устойчивого развития (ЦУР).

Концепция образования в области устойчивого развития – воспитание ответственных лидеров, формирование талантов с правильным мировоззрением и установками.

Образование в области устойчивого развития рассматривается как пример трансформационного обучения, которое предполагает переход от передачи знаний к размышлениям и генерации знаний в совместном обучении. Критическая рефлексия и самоанализ – ключевые компетенции трансформационного обучения (Mezirow and Associates, 2000; Thomas, 2009; Filho et al., 2018). Обучение в области устойчивого развития должно позволять учащимся анализировать и решать проблемы устойчивого развития, предвидеть будущие проблемы устойчивого развития и готовиться к ним, а также создавать и использовать возможности для устойчивого развития (Wiek et al., 2011).

Несмотря на то, что до сих пор не сложилось единого представления о том, как именно устойчивость должна быть интегрирована в образовательные практики, должно ли это быть полномасштабное реформирование высших учебных заведений или достаточно постепенного встраивания вопросов устойчивости в образовательный процесс, исследователи и практики отмечают, что именно университеты могут оказать существенное влияние на формирование будущего общества и достижение ЦУР (Kioupi and Voulvoulis, 2019; Lozano et al., 2013; Rieckmann, 2012 и др.).

Наиболее распространённым при реализации программ в области ESG и устойчивого развития является компетентностный подход. Многие исследователи сходятся во мнении, что отдельных предметных знаний в области экологии, корпоративного управления и т.д. для таких программ недостаточно – необходимы практики развития надпредметных компетенций и «мягких навыков». Наконец, учитывая высокий запрос со стороны реального сектора на практическую подготовку, методические формы соответствующих образовательных программ должны предполагать высокую долю проектного обучения, интерактивные обучающие форматы (кейс-стади, бизнес-игры и др.), участие студентов в реальных практиках по решению заданий в области устойчивого развития и т.д.

Одним из ключевых принципов реализации образовательных программ в области устойчивого развития и ESG является принцип междисциплинарности, реализуемый через взаимодействие преподавателей разных программ и факультетов, а также кооперацию ученых и практиков. Основные ограничения в реализации данного принципа связаны со сложностью координации, негибкой моделью оценивания, ограниченной базой знаний и ограниченным временным ресурсом преподавателей.

Реализация образовательных программ в области устойчивого развития и ESG на базе компетентностного подхода, при котором ведется контроль сформированности необходимых компентенций, требует:

§ полной включенности обучающегося в образовательный процесс, в отличии от трансляционной модели;

§ адаптации образовательных методик и изменения роли преподавателя;

§ перехода от традиционной модели передачи знаний к ситуативному обучению, то есть погружению студентов в контекст реальных проблем, кейсов и ситуаций;

§ внедрения проектного и проблемное обучения, а также разнообразных стажировок для погружения студентов в реальные проблемы;

§ разработки и внедрения ролевых игровых форм обучения;

§ формирования надпредметных знаний и метакомпетенций;

§ эффективных каналов коммуникации и обратной связи.

2. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И ESG НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

В ходе анализа вакансий на платформе HeadHunter, опубликованных в период с 09 сентября по 04 ноября 2022 года было выделено 837 вакансий, относящихся к деятельности, связанной с устойчивым развитием. Преимущественное большинство позиций предлагается в крупных городах, среди которых лидерами ожидаемо выступают Москва и Санкт-Петербург (Таблица 1).

Кроме того, исследование показало, что наибольшее количество вакансий на позиции, связанные с устойчивым развитием и ESG, размещено крупными российскими банковскими группами (СБЕР и ВТБ), компаниями, вовлеченными в добычу, переработку и транспортировку природных ресурсов, (Холдинг «Селигдар», ССК ГАЗРЕГИОН), а также компаниями, оказывающими консультационные и другие поддерживающие услуги («Экостандарт», Региональный аналитический центр, ANCOR) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Компании-лидеры по количеству вакансий в области устойчивого развития и ESG в России.

При этом наибольшее число вакансий относятся к сфере экологии, затем следует устойчивое развитие, комплаенс, охрана окружающей среды, охрана труда, благотворительность и ESG (Рисунок 2).

Рисунок 2. Количество вакансий в области устойчивого развития и ESG по направлениям деятельности- в России.

Относительно уровня квалификации большинство работодателей ожидают, что у сотрудников будет 6 квалификационный разряд и выше. Более 80 % работодателей ожидают, что у сотрудников будет высшее образование не ниже бакалавриата, при этом, почти 40% вакансий предполагают наличие у кандидата степени магистра.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ И БИЗНЕС-ШКОЛАХ

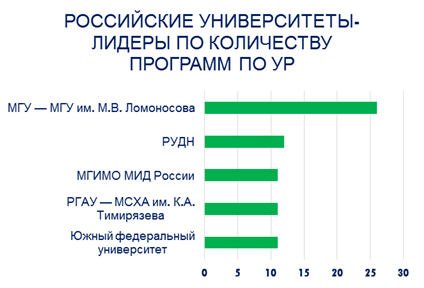

По результатам анализа 659 образовательных программ в области устойчивого развития и ESG лидируют преимущественно московские ВУЗы, также в 5 лидеров по количеству образовательных программ вошел Южный федеральный университет (Рисунок 2). При этом следует отметить, что в том или ином виде образовательные программы в области устойчивого развития и ESG реализуются в 259 ВУЗах. Наиболее многочисленные программы в разрезе количества обучаемых студентов относятся к сфере экологии – более 16 000 студентов. Программы в сфере рационального использования ресурсов изучают около 2 500 студентов, около 1800 студентов обучается на программах по устойчивому развитию, в то время как на программах по ESG, этике и управление НКО совокупно менее 1000 студентов. Распределение по уровням образования также неравномерно: бакалавриат – около 60 000 студентов, специалитет – 1 400 студентов, магистратура – 8 300 студентов.

Несмотря на то, что общий контингент обучающихся по программам в области устойчивого развития в магистратуре существенно меньше, чем в бакалавриате, магистратура предлагает большее разнообразие наименований программ и можно ожидать, что именно эти программы в большей степени ориентированы на конкретные запросы бизнеса.

Рисунок 3. Российские университеты-лидеры по количеству программ в области устойчивого развития и ESG в России (по данным на ноябрь 2022 г.)

В результате анализа динамики показателей было выявлено, что по большей части рассматриваемых укрупненных групп направлений сокращается численность студентов за период 2017–2021 гг. (исключения – экология и некоторые направления по химическим технологиям).

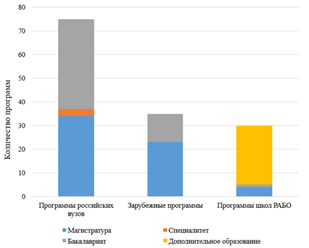

В ходе исследования были проанализированы программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 50 вузов-участников программы Приоритет-2030, программы 30 бизнес-школ, входящих в РАБО, программы бакалавриата и магистратуры 30 ведущих университетов мира (по рейтингам QS/THE/ARWU) и ведущих бизнес-школ по рейтингам FT/PRME. В общей сложности в выборку вошло 140 программ из ведущих университетов и бизнес-школ России и мира. Распределение программ по уровням образования представлено на Рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение программ в области устойчивого развития по уровням образования.

По результатам анализа было выявлено, что программы по устойчивому развитию в российских ВУЗах преимущественно реализуются на уровне бакалавриата и магистратуры (с преобладанием бакалавриата), а также в малом количестве на уровне специалитета. В то время как в зарубежных университетах большее число программ реализуется на уровне магистратуры. Отличительной особенностью программ бизнес-школ РАБО является абсолютное доминирование программ дополнительного профессионального образования и сравнительно небольшой представленностью программ магистратуры.

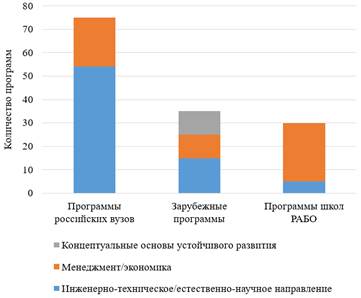

Кроме того, различается фокус/направление образовательных программ (Рисунок 5). Так, в программах российских ВУЗов доминирует инженерно-техническое/ естественно-научное направление, лишь 1/3 программ реализуется в области экономики и менеджмента и отсутствуют программы по концептуальным основам устойчивого развития. В ведущих зарубежных университетах, включенных в выборку, все три направления представлены практически в одинаковом соотношении. В бизнес-школах РАБО наблюдается абсолютное преобладание программ по экономике и менеджменту, а также небольшая доля программ по инженерно-техническому/естественно-научному направлению, при полном отсутствии программ по концептуальным основам устойчивого развития.

Рисунок 5. Распределение программ в области устойчивого развития по направлениям.

Сравнительный анализ содержания (перечня дисциплин) образовательных программ показал, что в российских программах преобладают понятия «управление», «устойчивость», «развитие», «деятельность», «бизнес», «экологический», «риски», «безопасность», «инвестирование», «изменения», «проекты» и широко используется термин ESG. В то время как в зарубежных программах преобладают понятия «развивать», «студент», «практики», «мир», «знания», «менеджмент», «устойчивый», «финансирование», «помощь», «социальный», зелёный» и широко используется термин CSR. Также, в российских программах доминируют такие понятия как «безопасность», «экологический», «воздействие», «технологии», «среда», «энергетический», что во многом связано с сильной профильной инженерной подготовкой, требования к которой устанавливаются профильными стандартами (высокое внимание к обеспечению безопасности технической сферы).

Анализ содержания российских образовательных программ позволил выделить несколько отличительных характеристик:

§ преобладают дисциплины по аналитическим методам, экономике/управлению и вопросам окружающей среды;

§ относительно слабо представлены дисциплины, связанные с аспектами глобализации, формированием «мягких навыков», климатическими изменениями, этикой и ответственностью.

Образовательные программ по устойчивому развитию и ESG в российских ВУЗах реализуются при участии различных партнеров и заказчиков:

§ промышленные партнёры (17 программ);

§ центры компетенций по специальности (10 программ);

§ другие ВУЗы и научные организации (7 программ);

§ ведомственные структуры (5 программ);

§ зарубежные организации (5 программ).

4. ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И ESG В РОССИИ

Несмотря на то, что исследователи и представители бизнес-сообщества уже давно обращают внимание на необходимость интеграции принципов устойчивого развития и этичного поведения в практику образовательных учреждений (во все ключевые направления деятельности вузов — образование, наука, управление кампусом и т.д.), до сих пор не определен формат такой интеграции, которая позволила бы достигнуть в контексте новых реалий оптимального баланса интересов и потребностей бизнеса, государства и общества - отсутствует национальная рамочная концепция развития устойчивого развития и ESG в образовательной системе.

В рамках проведенного исследования были обнаружены некоторые дисбалансы в реальном спросе со стороны компаний на специалистов в области устойчивого развития и образовательном предложении. Несмотря на то, что эксперты признают актуальность повестки устойчивого развития и не ожидают спада в ближайшем будущем, тем не менее крупный бизнес сохраняет спрос на специалистов со специфическим набором компетенций в сфере устойчивого развития и ESG и не торопится нанимать большое количество специалистов-управленцев данного профиля, хотя признает важность этой категории специалистов в долгосрочной перспективе.

Спрос со стороны бизнес-сообщества нацелен на удовлетворение текущих потребностей в специалистах в кратчайшие сроки. Как результат, бизнес формирует высокий спрос на ДПО (краткосрочные программы) и значительно более низкий спрос на системное образование (особенно бакалавриат), которое реализуют ВУЗы.

Существует явная потребность в расширении подходов к обучению устойчивому развитию. Устойчивое (ответственное) мышление не может быть развито только при помощи традиционной трансляционной модели передачи знаний, необходимо помогать студентам взращивать компетенции, прибегая к ситуационным, проектным методам обучения и междисциплинарности, требуется формирование ценностного подхода в подготовке специалистов по устойчивому развитию и ESG.

Для реализации качественного образования в области устойчивого развития требуется формирование кадрового резерва преподавателей. Данный вызов ставит перед образовательной системой задачу по идентификации необходимых компетенций и знаний для преподавателей в области устойчивого развития и определению допустимого соотношения «академических» преподавателей и преподавателей-практиков. Такая задача может решаться как за счет развития научно-педагогических кадров в аспирантуре, так и за счет привлечения практиков к образовательной деятельности при условии предоставления им соответствующей методологической и методической поддержки.

Университеты и бизнес-школы являются важнейшими акторами, способными формировать ответственных лидеров и специалистов, готовых решать сложные экологические, социальные и экономические проблемы, применяя принципы этики. Трансформация университетов должна происходить не только на уровне образовательного процесса, но и учитывать, что университет, сам по себе является «полигоном» для осуществления активных действий.

В рамках исследования с учетом полученных результатов анализа данных была разработана система рекомендаций по развитию образования в области устойчивого развития и ESG в России. Эти рекомендации учитывают мнения опрошенных экспертов, представителей крупного бизнеса, преподавателей ведущих вузов, полученные в рамках экспертных семинаров и встреч, проведенных в процессе реализации исследования. Очевидно, что часть решений по развитию образования в области устойчивого развития и ESG находится в зоне ответственности и возможностей самих университетов и образовательных организаций, а часть решений требует внимания со стороны регуляторов, работодателей, общественных объединений и т.д.

На уровне университетов и бизнес-школ необходимо: