8 — сердечник крестовины.

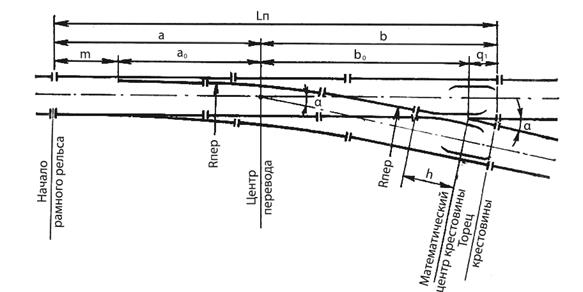

Рисунок 2.17 – Стрелочный перевод

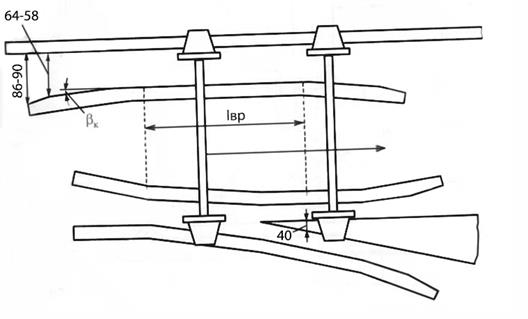

Контррельсы служат для направления колес при их движении в соответствующий желоб крестовины. Контррельс своей средней частью должен перекрывать вредное пространство от горла до сечения сердечника шириной 40 мм. От среднего участка контррельса в обе стороны делаются прямолинейные отводы. На выходах и входах контррельса делаются улавливающие части с желобами 86-90 мм (рисунок 2.18). Контррельсы могут изготавливаться как из обычных путевых рельсов, так и из специальных прокатных профилей.

Рисунок 2.18 – Крестовина стрелочного перевода с колесной парой

Стрелочные переводы классифицируются:

по конструкции путей:

а) крестовины без подвижных частей;

б) крестовины с подвижными элементами;

по конфигурации путей:

а) одиночные:

1) обыкновенные;

2) симметричные;

3) разносторонние несимметричные;

4) несимметричные односторонней кривизны;

б) двойные;

в) перекрестные;

по марке крестовины;

по конструкции привода:

а) с ручным приводом;

б) с электрическим приводом.

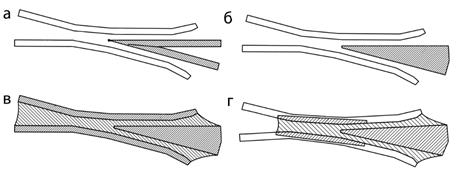

Крестовины – это элементы пути, предназначенные для пересечения рельсовых нитей под некоторым углом. Разновидности крестовин по конструкции приведены на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 – Разновидности крестовин стрелочного перевода: а – сборно-рельсовая; б – с литым сердечником; в – цельнолитая; г – сборная с неподвижным сердечником

Марка крестовины – это дробь, численно равная тангенсу угла, под которым боковой путь отклоняется от прямого пути. Марка крестовины есть отношение ширины сердечника к его длине.

Крестовины без подвижных частей: движение подвижного состава возможно по любой из рельсовых колей в любое время.

Крестовины с подвижными элементами: должны переводиться одновременно со стрелками, и движение по которым возможно только

по той колее, на которую переведена крестовина.

На всех отечественных и зарубежных железных дорогах наиболее часто встречаются острые крестовины стрелочных переводов с неподвижным сердечником. Они применяются во всех стрелочных переводах, глухих пересечениях, перекрестных съездах и сплетениях путей.

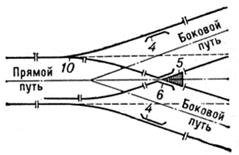

Обыкновенный одиночный стрелочный перевод: путь разделяется на два пути, один из которых идет прямо, а другой отклоняется вправо или влево. Исходя из этого обыкновенный стрелочный перевод может быть правосторонним или левосторонним.

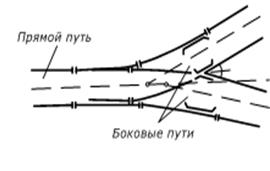

Симметричный стрелочный перевод: основной и боковой пути отклоняются в разные стороны под одинаковыми углами от оси основного пути.

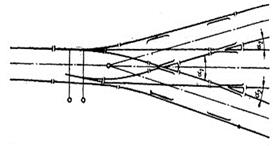

Разносторонние несимметричные стрелочные переводы: путь разделяется на два пути, которые отклоняются вбок от основного под разными углами.

Несимметричные стрелочные переводы односторонней кривизны: путь разделяется на два пути, которые отклоняются в одну сторону от основного под разными углами.

Двойной стрелочный перевод: основной путь разделяется на три. В таких стрелочных переводах тесно соседствуют две стрелки. Из-за компактности и сложности конструкции двойные стрелочные переводы используются только в тех случаях, когда необходимо организовать сложное путевое развитие в стесненных местах.

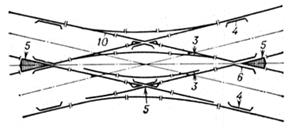

Перекрестный стрелочный перевод («английский») располагается в местах пересечения под углом двух путей. Подвижной состав может проходить прямо по любому из путей или переходить с одного пути на другой.

Среди обыкновенных стрелочных переводов наиболее типичны и распространены переводы с маркой крестовины 1/11 и 1/9.

Перекрестные стрелочные переводы, как правило, выполняются под двойным углом крестовины обыкновенных переводов в горловине станции, например, 2/9 при обыкновенных переводах с крестовинами 1/9.

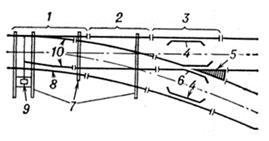

Виды стрелочных переводов приведены на рисунке 2.20.

а)

| б)

|

в)

| г)

|

д)

| е)

|

Рисунок 2.20 – Виды стрелочных переводов: а) обыкновенный односторонний; б) обыкновенный симметричный; в) разносторонний несимметричный; г) несимметричный односторонней кривизны; д) двойной; е) перекрестный («английский»)

Для симметричных стрелочных переводов типичны, например, крестовины марки 1/6. Существуют обыкновенные стрелочные переводы с крестовиной марки 1/18 и 1/22, допускающие движение по отклонению со скоростями соотв. 80 км/ч и 120 км/ч.

Перевод стрелок можно осуществлять вручную или автоматически. В настоящее время стрелочные переводы с ручным приводом применяются лишь на станциях малодеятельных участков железных дорог, на деповских путях и на подъездных путях промышленных предприятий, то есть в тех случаях, когда общее количество стрелок на станции не велико и не требуется их частый перевод.

На железнодорожных станциях с большим пассажиро- и грузопотоком применяются стрелочные переводы с электрическим приводом. Управление такими стрелками осуществляется дистанционно, с поста электрической централизации станции.

Основные размеры и разбивочные параметры обыкновенных одиночных стрелочных переводов приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Геометрические размеры стрелочных переводов

| Тип рельсов | Марка крестовины | Угол крестовины | Радиус переводной кривой | Расстояния | Прямая вставка перед крестовиной | Полная длин перевода | |||||

| От оси переводных стыков рамных рельсов до начала остряков | От начала остряков до центра перевода | От оси передних стыков рамных рельсов до центра перевода | От центра перевода до математического центра крестовины | От математического центра крестовины до ее заднего стыка | От центра перевода до торца крестовины | ||||||

| tgα | α | R | m | a0 | a=m+a0 | b0 | q | b=b0+q1 | h | Lп | |

| Р65 | 1/18 | 3°10′12,5″ | 961,690 | 3,836 | 21,793 | 25,629 | 27,465 | 4,425 | 31,89 | 1,113 | 57,519 |

| 1/11 | 5°11′40″ | 300,000 | 2,769 | 11,294 | 14,063 | 16,754 | 2,550 | 19,304 | 3,285 | 33,367 | |

| 1/9 | 6°20′25″ | 200,000 | 2,769 | 12,458 | 15,227 | 13,722 | 2,090 | 15,812 | 1,757 | 31,039 | |

| Р50 | 1/18 | 3°10′12,5″ | 961,690 | 3,836 | 21,793 | 25,629 | 27,465 | 4,425 | 31,89 | 1,113 | 57,519 |

| 1/11 | 5°11′40″ | 300,000 | 4,327 | 10,148 | 14,475 | 16,754 | 2,300 | 19,054 | 3,537 | 33,529 | |

| 1/9 | 6°20′25″ | 200,000 | 4,327 | 11,132 | 15,459 | 13,722 | 1,880 | 15,602 | 2,018 | 31,061 | |

Нормативные значения вертикального износа рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин и порядок их эксплуатации при превышении норм износа устанавливается Классификатором дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2019 г. № 2143/р, и Положением о профильной шлифовке остряков стрелочных переводов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД»

от 7 июля 2020 г. № 1444/р

Цитата ПТЭ:

«53. Запрещается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и необщего пользования стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых выявлена одна из следующих неисправностей:

1) разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами;

2) отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины – в острие сердечника при запертом положении стрелки;

3) в противошерстном направлении (от остряков до крестовины) при глубине выкрашивания остряка более 3 мм и длине выкрашивания;

4) на главных железнодорожных путях – 200 мм и более;

5) на приемо-отправочных железнодорожных путях – 300 мм и более;

6) на прочих станционных железнодорожных путях – 400 мм и более;

7) в пошерстном направлении (от крестовины в сторону дефектного остряка) при выкрашивании остряка в сечении 0-20 мм, глубиной более 12 мм при длине выкрашивания остряка;

8) на главных железнодорожных путях – 200 мм и более;

9) на приемо-отправочных железнодорожных путях – 300 мм и более;

10) на прочих станционных железнодорожных путях – 400 мм и более;

11) при образовании цепочки из отдельных дефектов в общую длину дефекта включаются смежные дефекты, расположенные на расстоянии, меньшем длины наименьшего из 2 смежных дефектов;

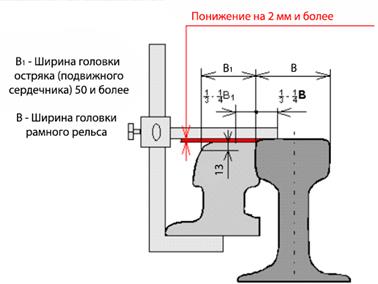

12) понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм и более;

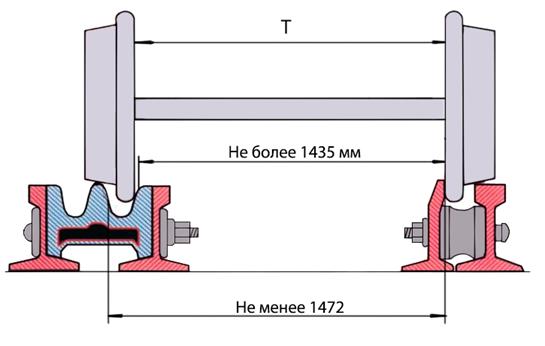

13) расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм;

14) расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм;

15) излом остряка или рамного рельса;

16) излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);

17) разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше.

Запрещается эксплуатация стрелочных переводов с шириной колеи более 1546 мм и менее 1512 мм.

Порядок и технология измерения указанных параметров стрелочных переводов и глухих пересечений устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) с учетом периодичности, указанной в пункте 44 Правил.»

Комментарии к п. 53 ПТЭ:

Запрещается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и необщего пользования стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых выявлена одна из следующих неисправностей:

1) разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами;

2) отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины – в острие сердечника при запертом положении стрелки;

3) в противошерстном направлении (от остряков до крестовины) при глубине выкрашивания остряка более 3 мм и длине выкрашивания:

на главных железнодорожных путях – 200 мм и более;

на приемо-отправочных железнодорожных путях – 300 мм и более;

на прочих станционных железнодорожных путях – 400 мм и более;

4) в пошерстном направлении (от крестовины в сторону дефектного остряка) при выкрашивании остряка в сечении 0-20 мм, глубиной более 12 мм при длине выкрашивания остряка:

на главных железнодорожных путях – 200 мм и более;

на приемо-отправочных железнодорожных путях – 300 мм и более;

на прочих станционных железнодорожных путях – 400 мм и более;

5) при образовании цепочки из отдельных дефектов в общую длину дефекта включаются смежные дефекты, расположенные на расстоянии, меньшем длины наименьшего из 2 смежных дефектов;

6) понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм и более;

7) расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм;

8) расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм;

9) излом остряка или рамного рельса;

10) излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);

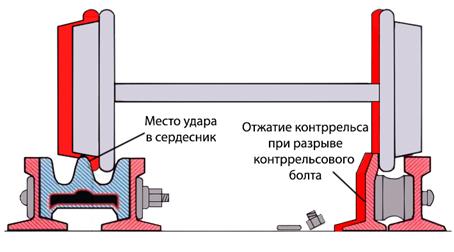

11) разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше.

Стрелочный перевод является наиболее сложной частью верхнего строении железнодорожного пути. для обеспечения безопасности движения поездов необходимо постоянно уделять особое внимание содержанию стрелочных переводов в исправном состоянии и не допускать при их укладке, ремонте и обслуживании отступлений от утвержденных чертежей, норм и инструкций.

Для обеспечения плавности и безопасности движения поездов необходимо особо тщательное содержание стрелочных переводов по уровню; шаблону

и в плане. Проверка и исправление переводных кривых стрелочных переводов по таблице ординат обеспечивают большую плавность хода поезда, что особенно важно при сравнительно небольших радиусах переводных кривых. В стрелочном переводе (в крестовине) прерывается рельсовая нить. Поэтому в этом месте очень важно точно соблюдать установленные размеры и допуски износа отдельных частей перевода, так как износ частей перевода сверх установленных допусков приводит к его расстройству и угрожает безопасности движения.

Для обеспечения плавного и безопасного хода поездов, а также для уменьшения износа стрелочных частей и скреплений все брусья стрелочного перевода, особенно под стрелкой и крестовиной, должны быть всегда плотно подбиты балластом, гайки на болтах плотно закреплены, костыли добиты и шурупы плотно завинчены. Стрелочный перевод должен содержаться в чистоте, чтобы каждый дефект можно было своевременно выявить и устранить.

При разъединении стрелочных остряков, что может произойти от выпадения болтов, соединяющих остряки с тягами, или болтов и заклепок, соединяющих серьгу с остряком, излома соединительных тяг и других причин, переводится только один остряк, второй остается на месте. Такая неисправность приводит к сходу подвижного состава.

Недопустимо и опасно для движения поездов также неплотное прилегание остряка к рамному рельсу, если эта неплотность (отставание остряка от рамного рельса) достигает 4 мм и более. При указанной неисправности гребень колеса может ударить в остряк, изломать его и пойти между остряком и рамным рельсом, что приведет к сходу подвижного состава. Эта неисправность появляется в результате нарушения установленных размеров соединительных тяг, неправильной ширины колеи у конца остряков, неправильной установки переводного механизма, чрезмерной длины упорных болтов, неправильного шага остряков и по другим причинам. Неплотное прилегание измеряется против первой соединительной тяги специальным пластинкой-шаблоном в виде металлической пластины толщиной 4 мм.

Запрещается эксплуатировать стрелочные переводы, имеющие выкрошенный и незапиленный или не исправленный наплавкой конец остряка, так как при этой неисправности гребень колеса при противошерстном движении может набежать на такой остряк и покатиться по его верху, в результате чего при последующем движении колесо попадает между остряком и рамным рельсом с последующим сходом подвижного состава.

Нельзя допускать понижения остряка против рамного рельса на 2 мм и более, измеряемого стальной линейкой в сечении, где ширина головки остряка поверху 50 мм, и до сечения, где расстояние от рабочей грани остряка, прижатого к рамному рельсу, до рабочей боковой грани рамного рельса равно 120 мм (рисунок 2.21). При пошерстном движении и значительном прокате бандажа колесо, идущее по пониженному остряку, может не подняться на рамный рельс, а отжать его и, двигаясь дальше не по рамному рельсу, а только по остряку, сойти с рельсов.

Рисунок 2.21 – Измерение понижения остряка

Начало зоны, где в случае понижения остряка сверхдопуска может произойти отжатие рамных рельсов, определяется из условия прижатия гребня паровозного бандажа, имеющего общую ширину 140 мм, к рабочему остряку. В этом случае распор может начаться с того места, где расстояние от рабочей грани остряка до рабочей грани рамного рельса будет равно 140 – 25 = 115 мм, округленно 120 мм.

Конец зоны возможного отжатая рамного рельса определяется из условия прижатия к рамному рельсу идущего по этому рельсу вагонного бандажа шириной 130 мм. В этом случае наружная кромка бандажа, катящегося по остряку, коснется рабочей грани прилегающего к остряку рамного рельса в сечении остряка (для случая стрелки с криволинейным ведущим остряком) шириной в 22 + 1437 + 130 – 1536 = 53 мм, округленно 50 мм. Измерение величины понижения остряка по отношению к головке рамного рельса может производиться штангенциркулем и мерным клином (зазорником). Поперечная неподвижная линейка штангенциркуля подводится под подошву остряка в сечении его по головке, равном 50 мм, и в других сечениях в направлении к корню остряка (на расстоянии до 1,5 м), после чего подвижная поперечная линейка конечной частью опускается на головку рамного рельса на расстоянии 1/3 – 1/4 ширины головки рамного рельса. Отсутствие просвета между подвижной линейкой штангенциркуля и головкой остряка указывает на то, что понижения остряка нет. В случае наличия просвета при закрепленном положении подвижной линейки штангенциркуля подводится мерный клин, при помощи которого определяется размер величины понижения остряка против рамного рельса.

При измерении величины понижения остряка против рамного рельса при помощи штангенциркуля следует обязательно предварительно проверять правильность поверхности подошвы остряка (отсутствие наплывов, искривлений, скручивания и изгиба). Измерение понижения остряка против рамного рельса может производиться и при помощи рейки. Для этого рейка одновременно накладывается на головки обоих рамных рельсов, а мерный клин подводится под рейку. Необходимо учитывать, что допуск понижения остряка против рамного рельса менее 2 мм включает величину возможного зазора между остряком и стрелочной подушкой. Поэтому к полученным промерам надо добавить и величину неплотного прилегания остряка к подушке, что дает фактическую величину понижения остряка против рамного рельса под поездом.

При вертикальном износе рамных рельсов и сердечников крестовин любого типа, превышающем допуски, стрелка или крестовина должна быть заменена (крестовина может быть отремонтирована наплавкой). Износ рамных рельсов по вертикали измеряется обычно штангенциркулем. Высота рамного рельса определяется в том месте, где он наиболее изношен, и полученный результат вычитается из размера по чертежу. Разница между фактической высотой и высотой по чертежу показывает вертикальный износ рельса.

Сердечник крестовины проверяется по высоте в том месте, где его ширина равна 40 мм. Износ сердечника измеряется стальной линейкой, которую кладут на края усовиков. Вертикальный износ сердечника крестовины определяется расстоянием (просветом) между нижней гранью линейки и поверхностью сердечника. Просвет измеряется посредине сердечника (по его продольной оси). Так как на цельнолитых крестовинах обычно края усовиков повышены по отношению к своей оси, то для учета этого повышения его надо вычитать из полученной величины износа. Износ усовиков измеряется на расстоянии 1/4 ширины головки усовика от внутренней его грани в наиболее изношенном месте, расположенном между горлом крестовины и сечением сердечника шириной 30 мм.

Износ головки остряков вне пределов вертикальной острожки (в сечении 50 мм и более) допускается в пределах износа рамных рельсов. При этом не должно быть понижения остряка против рамного рельса при его износе и износе подушек под остряком на 2 мм и более.

Наименьшее допускаемое расстояние между рабочим кантом сердечника крестовины и рабочей боковой поверхностью головки контррельса – 1472 мм, а также наибольшее расстояние между рабочими гранями контррельса и усовика – 1435 мм находятся в тесной взаимной зависимости с расстояниями между внутренними гранями бандажей колесных пар и размерами гребней бандажей (рисунок 2.22). Указанные размеры установлены исходя из условий безопасного следования подвижного состава по стрелочным переводам, особенно в том месте крестовины, где рельсовая нить прерывается (между горлом крестовины и ее сердечником) и гребень колеса не направляется боковой гранью рельса. Пройдя это место крестовины, гребень колеса должен идти дальше по желобу между рабочими гранями сердечника и усовика, не набегая (поверху) ни на сердечник, ни на усовик. Такого набегания не произойдет при соблюдении установленных размеров стрелочного перевода и размеров колесной пары, а также при соблюдении размеров ширины желобов контррельса и крестовины.

Расстояние Т:

- мотор-вагонный подвижной состав – 1439-1443 мм;

- локомотивы, вагоны и ССПС, эксплуатируемые со скоростью от 120 до 140 км/ч включительно – 1439-1443 мм;

- локомотивы, вагоны, ССПС эксплуатируемые со скоростью до 120 км/ч – 1437-1443 мм;

- железнодорожный подвижной состав, не имеющий права выхода на железнодорожные пути общего пользования – 1437-1443 мм;

- локомотивы, эксплуатируемые со скоростью от 140 до 200 км/ч включительно – 1439-1441 мм;

- пассажирские вагоны, эксплуатируемые со скоростью от 140 до 160 км/ч включительно – 1439-1443 мм

Рисунок 2.22 – Расположение колесной пары на крестовине

При самой широкой насадке колес наибольшее расстояние между внутренними гранями бандажей составляет 1443 мм. Если к этому расстоянию прибавить наибольшую толщину гребня у этих же бандажей 33 мм, то получится 1443 + 33 =1 476 мм.

Сопоставляя эту цифру с установленным наименьшим расстоянием между рабочей боковой поверхностью головки контррельса и рабочим кантом сердечника крестовины – 1472 мм, находим, что в данном случае колесо будет направлено по соответствующему канту сердечника крестовины, а гребень этого колеса свободно пройдет по желобу между сердечником и усовиком, не набегая поверху на сердечник.

Допуск здесь остается на увеличение расстояния между внутренними гранями бандажей понизу вследствие изгиба локомотивной оси от нагрузки, приходящейся на буксы, навешиваемые на ось с внутренней стороны колес.

Расстояние между внутренними гранями бандажей вагонных колесных пар понизу не увеличивается, а уменьшается, так как от нагрузки, приходящейся на буксы, расположенные снаружи колес, вагонная ось изгибается вверх. Принято считать, что уменьшение расстояний между вагонными колесами понизу составляет для груженых вагонов 2 мм и для порожних 1 мм.

При проверке условий безопасности прохода вагонных колесных пар по крестовине необходимо учитывать следующие особенности.

Внутренние вертикальные боковые поверхности бандажей вагонных колесных пар, между которыми происходит замер насадки, не находятся в одной плоскости с точками, где происходит замер толщины гребня на уровне 10 мм от поверхности головки рельса. Это несовпадение составляет для колесной пары со стальными бандажами 1 мм.

При прохождении колеса по крестовине, в связи с тем, что точки касания гребня бандажа о контррельс и усовик в зависимости от степени износа рельсов и бандажей различны, получается также несовпадение в одной плоскости внутренней вертикальной боковой поверхности бандажей вагонных колесных пар с рабочими гранями контррельсов и усовиков. Наибольшие величины этих забегов для стальных колесных пар, по исследованиям ВНИИЖТ, со стороны контррельса составляет 1,6 мм для неизношенных рельсов и бандажей.

Измерения толщины гребня бандажей производят на высоте 10 мм от поверхности головки рельса, а измерения ширины колеи – на высоте 12,5 мм от поверхности головки рельса, в связи с чем имеет место дополнительный забег реборды за расчетную точку грани сердечника на 0,8 мм.

При самой узкой насадке колес наименьшее расстояние между внутренними гранями бандажей будет у чугунных вагонных колесных пар. Это расстояние равно 1437 – 2 = 1435 мм. Уменьшение расстояния понизу между внутренними гранями бандажей вследствие изгиба вагонной оси вверх

в этом случае не учитывается, так как имеющиеся забеги у чугунных колес (при прижатии гребня к контррельсу 2,4 мм и к усовику 0,7 мм) вполне компенсируют уменьшение расстояния понизу между бандажами от изгиба оси.

Сравнивая наименьшее расстояние между внутренними гранями бандажей – 1435 мм – с установленным наибольшим расстоянием между рабочими гранями контррельса и усовика – 1435 мм, – находим, что и в этом случае колесо будет направлено по соответствующему канту сердечника крестовины, а гребень колеса свободно пройдет по желобу крестовины, не заклиниваясь, не разрывая контррельсовых болтов и не набегая на верх усовика.

Излом остряка или рамного рельса представляет большую опасность для пропуска поездов по стрелочному переводу. Такие неисправности приводят к сходу подвижного состава с тяжелыми последствиями. Не менее опасен также и излом крестовины (сердечника, усовиков). Рамные рельсы проверяют особо тщательно в местах, которые ослаблены острожкой подошвы.

Разрыв хотя бы одного контррельсового болта опасен тем, что нагрузка на оставшиеся болты увеличивается и они могут быть оборваны под давлением колес подвижного состава. В результате контррельс не будет обеспечивать правильное направление колесных пар при прохождении их по стрелочному переводу (по крестовине), что может привести к сходу подвижного состава. Разорванные болты (хотя бы один) должны немедленно заменяться исправными (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23 – Разрыв контррельсового болта

Стрелочные переводы, имеющие хотя бы одну из перечисленных выше неисправностей, закрываются для движения по ним. Одновременно должны быть приняты меры к быстрейшему устранению неисправностей. Требуют также немедленного устранения такие неисправности в стрелочном переводе, как ослабление верхней и нижней муфт со стопорными болтами на стойке стрелочного фонаря. Упорные болты, не позволяющие отгибаться острякам, должны иметь достаточную (но не чрезмерную) длину для того, чтобы они плотно упирались в шейку остряка при прижатии его к рамному рельсу. Не допускается отсутствия хотя бы одного упорного болта.

Износ упорных болтов, определяемый по просвету между их рабочей гранью и шейками остряков, допускается на стрелках, расположенных на главных путях, не более 1 мм, а на приемо-отправочных и прочих путях – не более 2 мм.

Порядок и технология измерения параметров стрелочных переводов и глухих пересечений устанавливается следующими нормативными документами:

а) Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р;

б) Положением о профильной шлифовке остряков стрелочных переводов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 июля 2020 г. № 1444/р;

в) Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р;

г) Распоряжением ОАО «РЖД» от 21 сентября 2020 г. № ЦДИ-1755 «Промеры геометрических параметров электронными шаблонами и осмотры стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11, 1/9, 1/6».

Цитата ПТЭ:

«54. Порядок пропуска железнодорожного подвижного состава по дефектным и остродефектным рельсам и по стрелочным переводам, имеющим дефекты металлических частей, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), содержащий меры, гарантирующие безопасность движения, и должен соответствовать требованиям Правил.

При изломе рельса в пределах моста или тоннеля движение запрещается, а на других участках железных дорог при изломе рельса меры, гарантирующие безопасность движения, в том числе запрещение движения, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).»

Комментарии к п. 54 ПТЭ:

В рельсах в процессе эксплуатации по мере наработки тоннажа, измеряемого в млн. т брутто, происходят процессы износа, смятия, коррозии и усталости, в том числе контактной, изгибной и коррозионной усталости. В результате протекания этих процессов в рельсах образуются различные повреждения и дефекты. Дефект рельса характеризуется отклонениями от установленных норм его геометрических параметров или прочности, соблюдение которых обеспечивает работоспособное состояние рельса в установленных условиях эксплуатации. К дефектам рельсов относятся: выкрашивания, выколы, трещины, изломы, все виды износа, пластические деформации в виде смятия, сплывов металла головки рельса, коррозия, механические повреждения, величины которых превышают нормированные значения. Отказ рельса вызывается дефектом, при котором исключается пропуск поездов (полный отказ, например, при изломе рельса) или возникает необходимость в ограничении скоростей движения поездов (частичный отказ, например, образование волнообразных неровностей сверх нормируемых значений на поверхности катания головки рельса и т.п.).

Дефекты рельсов классифицируются в соответствии с инструкцией «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов», утвержденной распоряжением от 23 октября 2014 г. № 2499Р.

Все дефекты в зависимости от их типа, расположения по сечению рельса, основных причин их происхождения и места расположения по длине рельса имеют свой цифровой код.

Поврежденные рельсы в зависимости от степени опасности дефектов подразделяются на два вида: остродефектные (ОДР) и дефектные (ДР).

К остродефектным рельсам относятся рельсы с изломами, выколами и трещинами, которые могут привести к внезапным разрушениям.

Остродефектные рельсы непосредственно угрожают безопасности движения поездов из-за непредсказуемости последствий разрушений рельсов и поэтому требуют изъятия их из пути после обнаружения дефекта без промедления в соответствии с установленным порядком.

Дефектные рельсы, как правило, не препятствуют пропуску поездов, но при достижении определенных параметров дефектов требуют ограничения скоростей движения поездов. В связи с возможностью визуального наблюдения за развитием этих дефектов, изменение их размеров в большинстве случаев можно прогнозировать.

Все дефекты рельсов в классификации кодированы трехзначным числом. Использована следующая структура кодового обозначения:

а) первая цифра кода определяет группу дефектов по месту появления дефекта по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва, все сечение);

б) вторая цифра определяет тип дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития;

в) третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине рельса.

Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей цифры точкой.

По остродефектным рельсам с трещинами без полного излома возможен пропуск отдельных поездов со скоростью движения не более 15 км/ч,

а в необходимых случаях с проводником.

По рельсам типов Р75 и Р65 с внутренними трещинами, не выходящими на поверхность, разрешается пропуск поездов со скоростью не более 25 км/ч.

По рельсам с поперечным изломом или выколом части головки без специальных мер пропуск поездов не допускается.

Если поезд остановлен у рельса с поперечным изломом, по которому согласно заключению бригадира пути, а при его отсутствии – машиниста, возможно пропустить поезд, то по нему разрешается пропустить только один первый поезд со скоростью 5 км/ч, причем в пределах моста, виадука или тоннеля пропуск поезда во всех случаях запрещается.

При поперечном изломе или трещине рельсовой плети бесстыкового пути, если образовавшийся зазор меньше 25 мм, до вырезки дефектного места допускается концы плети соединить шестидырными накладками, сжатыми струбцинами утвержденной конструкции для пропуска нескольких поездов в течение не более 3 ч., а на дорогах Сибири и Дальнего Востока – не более 4 ч. при скорости движения до 25 км/ч под непрерывным наблюдением снециально выделенного работника дистанции пути.

После сверления отверстий и постановки на поврежденное место рельса типа Р65 или Р75 стыковых шестидырных накладок на четыре болта так, чтобы середина накладки совмещалась с дефектом (при этом отверстия для двух ближайших к дефекту болтов не сверлят во избежание развития трещины в их сторону), поезда пропускаются с установленной скоростью.

Порядок пропуска поездов в каждом отдельном случае устанавливает работник дистанции пути по должности не ниже бригадира пути в соответствии со следующими нормативными документами:

а) Инструкцией «Дефекты рельсов. Классификация, каталог, и параметры дефектных и остродефектных рельсов», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2014 г. № 2499р;

б) Классификатором дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2019 г. № 2143;

в) Инструкцией по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2544р;

г) Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.

Цитата ПТЭ:

«55. Стрелочными контрольными замками оборудуются стрелки нецентрализованные на железнодорожных путях общего пользования:

расположенные на железнодорожных путях, по которым производится прием и отправление поездов;

охранные стрелки;

ведущие на железнодорожные пути, выделенные для стоянки вагонов с опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами) (далее – опасные грузы класса 1 (ВМ);

ведущие на железнодорожные пути, предназначенные для стоянки восстановительных и пожарных поездов;

ведущие в предохранительные и улавливающие тупики.

Контрольными стрелочными замками оборудуются стрелки:

нецентрализованные на железнодорожных путях необщего пользования;

примыканий к главным и приемо-отправочным железнодорожным путям общего пользования;

ведущие в предохранительные и улавливающие тупики.

Стрелки и подвижные сердечники крестовин (кроме расположенных на горочных и сортировочных железнодорожных путях), в том числе централизованные и имеющие контрольные замки, оборудуются приспособлениями для возможности запирания их навесными замками. Эти приспособления должны обеспечивать (не допуская отставания на 4 мм и более) плотное прилегание остряка к рамному рельсу, подвижного сердечника крестовины к усовику.

Комментарии к п. 55 ПТЭ:

Контрольными стрелочными замками называются такие замки, которые при исправном их содержании гарантируют плотность прилегания остряков (рисунок 2.24).

Установка таких контрольных замков обеспечивает безопасность движения поездов по нецентрализованным стрелкам, входящим в маршруты приема и отправления поездов, а дежурный по станции имеет возможность убедиться по принесенному ответственным работником ключу (плюсовому или минусовому) в правильном переводе стрелки. Взаимная зависимость этих стрелок с входными и выходными сигналами повышает безопасность движения поездов при приеме и отправлении. При наличии такой зависимости входные и выходные сигналы могут быть открыты только при готовом маршруте для принимаемого или отправляемого поезда.

Охранными называют такие стрелки, по которым данный принимаемый или отправляемый поезд не проходит, но которые не позволяют подвижному составу, находящемуся на станционных путях, выйти на маршрут приема или отправления поезда.

Рисунок 2.24 – Внешний вид стрелочного контрольного замка

56. Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) оборудует стрелки нецентрализованные стрелочными указателями в соответствии с эксплуатационной документацией в соответствии с приложением № 1 к Правилам.

Дистанционно управляемые из кабины локомотива, мотор-вагонного или специального самоходного подвижного состава стрелки оборудуются стрелочными указателями (освещаемыми или неосвещаемыми) в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Стрелки, включенные в электрическую централизацию, и стрелки подгорочных горловин сортировочных парков указателями не оборудуются.

Комментарии к п. 56 ПТЭ:

На железнодорожном транспорте РФ применяются только типовые стрелочные указатели (рисунок 2.25). Освещаемыми указателями оборудуются более ответственные стрелочные переводы, расположенные на маршрутах движения поездов, на путях производства маневров и т.п.

Порядок оборудования нецентрализованных стрелок стрелочными указателями определен в Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.

Рисунок 2.25 – Внешний вид неосвещаемого стрелочного указателя

Стрелочные указатели должны быть правильно и прочно укреплены на фонарной стойке стрелочного перевода. Необходимо систематически проверять, соответствует ли показание стрелочного указателя положению стрелки. При проверке маршрутов приема и отправления следует обращать внимание не только на положение стрелочных указателей, но и на положение остряков стрелки. Положение стрелок, включенных в электрическую централизацию, контролируется (в том числе и при маневровых маршрутах) приборами, устанавливаемыми в помещениях дежурных по станции или централизационных постов, в связи с чем установка на этих стрелках стрелочных указателей необязательна.

Цитата ПТЭ:

«57. Для предотвращения самопроизвольного движения железнодорожного подвижного состава или составов без локомотива за пределы полезной длины путей на железнодорожных станциях, разъездах и обгонных пунктах продольный профиль вновь построенных и реконструированных приемоотправочных железнодорожных путей, на которых предусматриваются отцепка локомотивов от вагонов и производство маневровых операций, проектируется вогнутого (ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей.

Для предупреждения самопроизвольного движения железнодорожного подвижного состава вагонов на другие железнодорожные пути и маршруты приема, следования и отправления поездов в необходимых случаях предусматривается устройство предохранительных тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих башмаков, стрелочных сбрасывающих остряков (далее – сбрасывающий остряк), сбрасывающих стрелок и применение стационарных устройств для закрепления вагонов.

Во всех случаях на железнодорожных станциях, разъездах и обгонных пунктах на уклонах должны быть обеспечены условия трогания с места поездов в пределах установленной нормы массы.

Оборудование путей устройствами предупреждения самопроизвольного движения железнодорожного подвижного состава выполняется в соответствии с порядком, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).»

Комментарии к п. 57 ПТЭ:

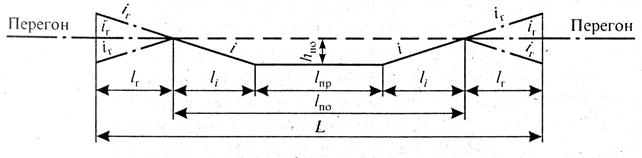

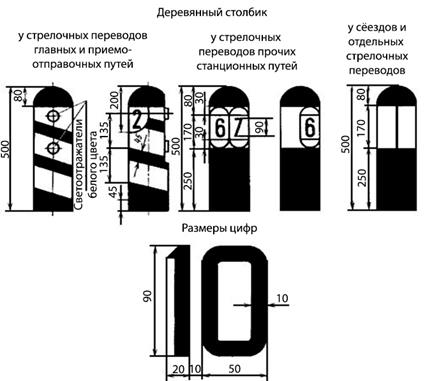

Для исключения возможности самопроизвольного ухода подвижного состава с роликовыми подшипниками продольный профиль приемо-отправочных путей в пределах полезной длины следует проектировать трехэлементным, вогнутообразным или «корытообразным», с одинаковыми отметками по концам полезной длины пути (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26 – Продольный профиль станционной площадки

Предохранительным тупиком называется тупиковый путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов. Предохранительные тупики укладывают при пересечении железнодорожных линий на одном уровне, примыкании линий, ветвей и подъездных путей к главным путям на перегонах и станциях и в некоторых других случаях.

Запрещается занимать улавливающие и предохранительные тупики подвижным составом. Занятый подвижным составом предохранительный тупик теряет свое значение как предупредительная мера против крушений и аварий.

Стрелочный сбрасывающий остряк – железнодорожная стрелка с одним остряком, предназначенная для сброса железнодорожного подвижного состава с рельсов с целью предотвращения несанкционированного выезда на маршрут другого железнодорожного подвижного состава.

Сбрасывающая стрелка – железнодорожная стрелка, предназначенная для предотвращения несанкционированного выезда железнодорожного подвижного состава на маршрут путем его сброса с рельсового пути.

Стационарный сбрасывающий башмак – стационарное устройство, предназначенное для наложения на рельс специального башмака для организации схода несанкционированно движущегося железнодорожного подвижного состава и исключения выезда в защищаемый район железнодорожной станции.

Наиболее распространенным стационарным устройством, применяемым для закрепления подвижного состава на станционных путях является Упор тормозной стационарный повышенной мощности (УТС-380). Кроме этого, возможно применение домкратовидных устройств закрепления подвижного состава ДУЗС-006, а также других, допущенных установленным порядком к применению на инфраструктуре ОАО «РЖД». Участок профиля, выделенный для размещения станции, разъезда или обгонного пункта, называется станционной площадкой. Если уклон станционной площадки раздельного пункта превышает 2,5‰, следует предусматривать условие трогания состава с места:

Fктр - касательная сила тяги при трогании, тс;

P - масса локомотива, т;

Q - масса поезда, т;

ωкр - удельное сопротивление кривых;

ωстр - удельное сопротивление стрелок;

ωтр - удельное сопротивление трогания состава с места.

Оборудование путей устройствами предупреждения самопроизвольного движения железнодорожного подвижного состава выполняется в соответствии с СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства, утвержденным приказом Минтранса России № 331 от 2 декабря 2014 г.

Цитата ПТЭ:

«58. Движение пассажирских поездов со скоростями от 140 до 250 км/ч осуществляется по железнодорожному пути со сварными рельсовыми плетями, у которых при изменениях температуры концевые участки удлиняются или укорачиваются, а на остальном протяжении возникают продольные силы, пропорциональные изменениям температуры (далее – бесстыковой железнодорожный путь).»

Комментарии к п. 58 ПТЭ:

Бесстыковой путь в мировой практике железных дорог является наиболее прогрессивной и широко распространенной конструкцией верхнего строения пути, которая эксплуатируется в различных эксплуатационных и климатических условиях и дает существенный технико-экономический эффект благодаря ряду ее преимуществ, среди которых: повышение плавности и комфортабельности движения поездов по сравнению со звеньевым путем, улучшение показателей динамического взаимодействия пути и подвижного состава, увеличение межремонтных сроков этих технических средств, уменьшение расходов на тягу поездов вследствие снижения основного сопротивления их движению, повышение надежности работы тяговых и сигнальных электрических цепей, уменьшение расхода металла для стыковых скреплений, улучшение экологической ситуации за счет снижения шума от проходящих поездов и применения железобетонных шпал при сокращении потребления ценной деловой древесины и пропитки деревянных шпал вредными для здоровья антисептиками.

Эффективность и расширение сфер применения бесстыкового пути увеличиваются в результате освоения перекладки рельсовых плетей на участках их эксплуатации и повторного использования старогодных плетей на менее деятельных путях.

На железных дорогах ОАО «РЖД» эксплуатируется температурно-напряженная конструкция бесстыкового пути. Основное отличие работы бесстыкового пути от обычного звеньевого состоит в том, что в рельсовых плетях действуют значительные продольные усилия, вызываемые изменениями температуры. При повышении температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой закрепления в них возникают продольные силы сжатия, которые могут создать опасность выброса пути. При понижении температуры – появляются растягивающие силы, которые могут вызвать излом плети и образование большого зазора, опасного для прохода поезда, или разрыв рельсового стыка из-за среза болтов. Дополнительное воздействие на бесстыковой путь оказывают силы, создаваемые при выправке, рихтовке, очистке щебня и других ремонтных путевых работах. Эти особенности бесстыкового пути требуют соблюдения норм, установленных Инструкцией по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути.

Цитата ПТЭ:

«59. Пересечения железнодорожных путей общего и необщего пользования другими железнодорожными путями, трамвайными, троллейбусными линиями, автомобильными дорогами и городскими улицами должны осуществляться в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Места пересечений железнодорожных путей общего и необщего пользования на территориях предприятий специально обустроенными дорогами, предназначенными для обеспечения технологического процесса работы данного предприятия, содержатся, обслуживаются и оснащаются устройствами, обеспечивающими безопасность движения в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

Порядок устройства, содержания и обслуживания, открытия и закрытия указанных пересечений устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).»

Комментарии к п. 59 ПТЭ:

Устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном уровне (железнодорожные переезды) и на разных уровнях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», требованиями технических регламентов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии 10 м от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте.

Владельцы автомобильных дорог вправе требовать от владельцев железнодорожных путей установки на железнодорожных переездах устройств, предназначенных для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обязаны принимать по требованию владельцев железнодорожных путей меры в случаях, если дорожные сооружения угрожают безопасности движения железнодорожного транспорта.

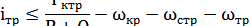

Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства (рисунок 2.27):

а) автоматическая светофорная переездная сигнализация (АПС), при которой включение красных мигающих сигналов (огней) на переездных светофорах осуществляется автоматически при приближении поезда на определенное расчетом расстояние, а выключение – автоматически после проследования поезда за железнодорожный переезд;

б) автоматическая светофорная сигнализация с автоматическими шлагбаумами (АПШ) – переездная сигнализация, дополненная заградительными брусьями шлагбаумов, которые опускаются и поднимаются автоматически;

в) автоматическая светофорная сигнализация с полуавтоматическими шлагбаумами – переездная сигнализация, дополненная заградительными брусьями шлагбаумов, опускание которых осуществляется автоматически при приближении поезда, а выключение сигнализации и подъем заградительных брусьев шлагбаумов – от нажатия кнопки дежурным работником после проследования поезда за железнодорожный переезд;

г) оповестительная сигнализация – переездная сигнализация, при которой извещение дежурного работника о приближении поезда к железнодорожному переезду подается световым и звуковым сигналами, а включение и выключение технических средств ограждения железнодорожного переезда осуществляет дежурный работник, обслуживающий железнодорожный переезд;

д) противотаранное устройство (ПТУ), перекрывающее полностью проезжую часть и предназначеное для создания физического препятствия (барьера) для движения автотранспортных средств при попытке их несанкционированного выезда на закрытый железнодорожный переезд при приближении к нему поезда;

е) устройство заграждения железнодорожного переезда (УЗП), преграждающее движение автотранспорта через железнодорожный переезд путем подъема специальных плит на проезжей части автомобильной дороги.

Железнодорожные переезды могут оборудоваться горизонтально-поворотными (запасными) шлагбаумами, позволяющими закрывать движение автотранспорта через переезд на время производства путевых работ, работ по обслуживанию и ремонту переезда и в других необходимых случаях.

Безопасное движение поездов и транспортных средств на охраняемом переезде обеспечивает дежурный по переезду, который должен своевременно открывать и закрывать шлагбаум и подавать установленные сигналы, наблюдать за состоянием проходящих поездов и планок нижнего габарита. В случае обнаружения неисправности, угрожающей безопасности движения, дежурный по переезду обязан принять меры к остановке поезда, а если отсутствует сигнал, обозначающий хвост поезда, – доложить об этом дежурному по станции,

а на участках с диспетчерской централизацией – поездному диспетчеру.

Рисунок 2.27 – Оборудование железнодорожного переезда

Цитата ПТЭ:

«60. Эксплуатация железнодорожных переездов осуществляется в соответствии с требованиями условий эксплуатации железнодорожных переездов.»

Комментарии к п. 60 ПТЭ:

Эксплуатация железнодорожных переездов осуществляется в соответствии с Условиями эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 237.

Основными задачами, которые необходимо решать в процессе эксплуатации железнодорожных переездов, являются:

а) обеспечение безопасности движения поездов и транспортных средств, прогона скота через железнодорожный переезд, направленное на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц;

б) обеспечение безопасности движения транспортных средств под искусственными сооружениями железнодорожного транспорта, направленное на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц;

в) обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожных переездов в интересах пользователей и собственников автомобильных и железных дорог, государства, муниципальных образований.

Ежегодно, в период с 1 апреля по 1 июля, на железнодорожном транспорте должно проводиться комиссионное обследование железнодорожных переездов руководителями подразделений путевого хозяйства; автоматики и телемеханики; электроснабжения или района электроснабжения; аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или владельца железнодорожных путей необщего пользования с участием представителей владельца участка автомобильной дороги, пересекающего обследуемый железнодорожный переезд, органов управления Госавтоинспекции по субъектам Российской Федерации, исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и (или) местного самоуправления.

Цитата ПТЭ:

«61. Пересечения железнодорожных путей инженерными сооружениями, в том числе линиями связи, электропередачи, нефте-, газо-, продуктопроводами и другими наземными и подземными сооружениями, на стадии проектирования согласовываются владельцами указанных объектов с владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования).»

Комментарии к п. 61 ПТЭ:

Эксплуатация пересечений железнодорожных путей инженерными сооружениями осуществляется в соответствии с Инструкцией о пересечении железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р.

Согласование с владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования) необходимо в связи с рядом особенностей функционирования железнодорожного транспорта.

Место пересечения и положение проектируемых сооружений в отношении продольного профиля и плана железнодорожной линии следует выбирать с учетом:

а) обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов;

б) удобств содержания и эксплуатации сооружений, устройств и оборудования железнодорожных линий;

в) климатических особенностей района строительства;

г) существующих и предусматриваемых подземных и надземных коммуникаций, интересов благоустройства и планировки населенных пунктов, а также перспективы освоения земель для промышленного строительства и в сельскохозяйственных целях.

При новом строительстве возвышение низа конструкций путепроводов, пешеходных мостов и надземных трубопроводов над железнодорожными путями следует назначать с увеличением габаритов приближения строений на величину не менее 40 см для обеспечения возможности подъемки железнодорожного пути.

При проектировании, строительстве и реконструкции путепроводов, пешеходных мостов и надземных трубопроводов не должно нарушаться или ухудшаться действие устройств поездной и другой железнодорожной радиосвязи. Для обеспечения требуемых параметров доступности железнодорожной радиосвязи, при необходимости, производится установка дополнительных радиостанций и ретрансляторов, строительство дополнительных или увеличение высоты существующих антенно-мачтовых сооружений систем железнодорожной электросвязи, переустройство или реконструкция линейных и станционных устройств направляющих линий железнодорожной радиосвязи гектометрового диапазона, а также другие мероприятия, обеспечивающие функционирование железнодорожной радиосвязи с требуемыми параметрами.

При строительстве новых подземных пересечений через железнодорожные пути или реконструкции существующих должны быть применены подвесные, страховочные пакеты или другие технические решения обеспечивающие безопасность движения подвижного состава по железнодорожному пути в месте проведения строительства или реконструкции подземного пересечения.

Цитата ПТЭ:

«62. Запрещается примыкание проектируемых и вновь строящихся железнодорожных путей необщего пользования к главным железнодорожным путям на перегонах железнодорожных путей общего пользования.

Временная укладка и снятие стрелочных переводов на перегонах в связи со строительством вторых железнодорожных путей, производством работ по реконструкции и капитальному ремонту сооружений и устройств, строительством новых раздельных пунктов осуществляются по согласованию с владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования) и в соответствии с проектной документацией.

При переводе на консервацию раздельного пункта решение о сохранении или закрытии примыкания на перегоне железнодорожного пути необщего пользования принимает владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования).

Прекращение работы раздельного пункта по пассажирским и грузовым операциям осуществляется после закрытия их для выполнения указанных операций.»

Комментарии к п. 62 ПТЭ:

Примыкание путей необщего пользования к главным железнодорожным путям создает угрозу безопасности движения поездов. Несмотря на то, что существующие примыкания такого рода оборудованы устройствами, предотвращающими самопроизвольный выход подвижного состава на главные пути, возникает необходимость производства маневровой работы с выходом на главные пути. Это повышает угрозу возникновения ситуаций, провоцирующих возникновение случаев нарушения безопасности движения поездов, а также создает риск невыполнения графика движения поездов.

Раздельным пунктам принадлежит важная роль в перевозочном процессе, от их успешной работы зависит в целом эффективная деятельность сети железных дорог. Поэтому на железных дорогах применяется комплекс техническо-технологических мер, позволяющих резко увеличить отдачу от перевозочной работы. Это закрытие и консервация ряда раздельных пунктов, главных и станционных путей, малодеятельных линий, локомотивных и вагонных депо, других предприятий железнодорожного транспорта. Перевод раздельного пункта на консервацию позволяет использовать его инфраструктуру в дальнейшем при увеличении объемов перевозок, после осуществления процедуры расконсервации.

Порядок перевода на консервацию и расконсервацию объектов инфраструктуры приведен в следующих нормативных документах:

1. Порядок перевода на консервацию и расконсервацию объектов основных средств открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2020 г. № 2814/р;

2. Инструкция о переводе на консервацию и проведении расконсервации объектов путевого хозяйства, утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 16 августа 2006 г. № 1707р.

Цитата ПТЭ:

«63. В местах пересечения железнодорожных путей в одном уровне

и в местах примыкания железнодорожных линий, железнодорожных путей необщего пользования и соединительных железнодорожных путей к главным железнодорожным путям общего пользования, на перегонах и железнодорожных станциях должны располагаться предохранительные тупики или охранные стрелки.

Места примыкания действующих железнодорожных путей необщего пользования, соединительных железнодорожных путей, объединяющих несколько путей необщего пользования, к приемо-отправочным и другим станционным железнодорожным путям общего и необщего пользования для предотвращения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на железнодорожную станцию или перегон должны быть оборудованы владельцами примыкающих железнодорожных путей необщего пользования одним из соответствующих устройств: предохранительный тупик, охранная стрелка, сбрасывающий башмак, сбрасывающий остряк или сбрасывающая стрелка. Если в местах примыкания к приемо-отправочным и другим станционным железнодорожным путям имеются существующие устройства, указанные в настоящем пункте (в том числе владельца инфраструктуры), дополнительно оборудовать места примыкания путей необщего пользования не требуется.

Полезная длина предохранительных тупиков должна быть не менее 50 м.

Допускается эксплуатация предохранительных тупиков полезной длиной менее 50 м до проведения реконструкции данных путей.

При проектировании и строительстве перегонов, имеющих затяжные спуски, и на железнодорожных станциях, ограничивающих такие перегоны, должны быть предусмотрены улавливающие тупики.

Разводные мосты должны быть ограждены с обеих сторон предохранительными тупиками либо сбрасывающими башмаками или сбрасывающими стрелками.»

Комментарии к п. 63 ПТЭ:

Описание предохранительных тупиков, сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков и сбрасывающих стрелок приведено в комментарии

к п. 57 ПТЭ.

Охранная стрелка – стрелка, устанавливаемая при приготовлении маршрута для приема или отправления поезда в положение, исключающее возможность выхода на этот приготовленный маршрут другого поезда, маневрового состава или локомотива.

Улавливающий тупик – железнодорожный путь, предназначенный для улавливания поезда или группы вагонов, потерявших управление тормозами. Улавливающий тупик устраивается в конце затяжного спуска, перед станцией, таким образом, чтобы исключить попадание неуправляемого подвижного состава на станцию. Для остановки подвижного состава в улавливающем тупике используются путевые упоры, тупиковая призма, отсыпка песка или гравия выше уровня головки рельс, создание обратного уклона.

Все места примыканий путей необщего пользования должны быть оборудованы перечисленными устройствами владельцами данных путей

и, если такое устройство уже установлено со стороны владельца инфраструктуры, то дублировать его не требуется.

Цитата ПТЭ:

«64. На железнодорожном пути на участках со скоростью движения поездов более 140 км/ч запрещается перекладка рельсов с боковым износом головки рельса с одной нити на другую или из кривых участков железнодорожного пути в прямые.»

Комментарии к п. 64 ПТЭ:

В эксплуатации процессы развития дефектов и повреждений рельсов в прямых и кривых участках пути различаются как по структуре образующихся дефектов, так и по интенсивности их развития.

В прямых участках пути после пропуска по рельсам 100 – 150 млн. т брутто груза в зависимости от многих факторов (качества рельсов, плана и профиля пути, его жесткости, скоростей движения, осевых нагрузок и др.) под рабочей выкружкой головки могут образовываться внутренние продольные трещины (ВПТ), эпицентрами которых являются строчки – дорожки неметаллических включений в рельсовой стали.

ВПТ дефектоскопами не обнаруживаются, но и опасности для разрушения рельсов они сами по себе еще не представляют. Однако, в своем развитии ВПТ нередко приводят к образованию контактно-усталостных дефектов 11, 21 и З0. Поэтому рельсы, пропустившие нормативный тоннаж и, как правило, пораженные ВПТ, целесообразно перекладывать в менее грузонапряженные участки, где процессы развития ВПТ, а, следовательно, и появление дефектов в рельсах замедляются.

При низкой грузонапряженности, но при повышенных скоростях движения (свыше 140 км/ч), риски возникновения дефектов 11, 21 и З0 в старогодных рельсах остаются достаточно высокими, что ограничивает применение старогодных рельсов на таких участках.

Цитата ПТЭ:

«65. Стрелочные переводы, по которым осуществляется пропуск пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч включительно, оборудуются внешними замыкателями и стационарными устройствами очистки от снега и льда.»

Комментарии к п. 65 ПТЭ:

Наиболее уязвимыми элементами пути при снегопадах и метелях являются стрелочные переводы и в первую очередь, стрелки в зоне примыкания остряков и рамных рельсов, а также шпальные ящики с переводными тягами.

Очистка стрелочных переводов от снега и льда в период снегопадов и метелей должна производиться стационарными устройствами электрообогрева и пневмоочистки, а также шланговой пневмоочисткой и вручную с помощью инструментов. На стрелочных переводах для сколки льда может применяться ударный пневматический или электрический инструмент.

На участках движения поездов со скоростями от 140 до 250 км/ч для повышения уровня личной безопасности работников железнодорожного транспорта ручные работы следует минимизировать. Для этой цели служат стационарные устройства очистки от снега и льда.

Очистка от снега централизованных стрелочных переводов, оборудованных стационарными автоматическими устройствами пневмоочистки стрелок. производится при начале снегоотложений, для этого дежурный по станции должен дать распоряжение в компрессорную для включения компрессоров и нажать кнопку «Пуск» блочной системы управления устройствами пневмоочистки стрелок.

Блочная система управления устройствами пневмоочистки стрелок обеспечивает три режима очистки:

а) циклический – для всех стрелок, как при шаговом управлении;

б) групповой – для наиболее деятельных стрелок, выделенных в отдельные технологические группы;

в) индивидуальный – для любой стрелки перед ее переводом или в случае ее снегозапрессовки.

Электрообогрев стрелок должен быть задействован в течение всего периода снегопада или метели. Включение электрообогрева производит дежурный по станции с начала снегоотложения, а выключение через 1 час после его окончания, чем обеспечивается испарение влаги с обогреваемых поверхностей стрелки.

Цитата ПТЭ:

«66. Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) в соответствии с приложением № 1 к Правилам обеспечивает установку:

сигнальных и путевых знаков у главных железнодорожных путей;

предельных столбиков стрелочных переводов.

Для обозначения границ железнодорожной полосы отвода железнодорожных путей общего и необщего пользования, для обозначения на поверхности земли скрытых сооружений земляного полотна устанавливаются особые путевые знаки в порядке, определяемом локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

На электрифицированных участках запрещается устанавливать сигнальные и путевые знаки на опорах контактной сети, на которых установлены светофорные головки, комплектные трансформаторные подстанции, разъединители и разрядники контактной сети.

Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в месте, где расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет не менее 4100 мм. На существующих станционных железнодорожных путях, по которым не обращается железнодорожный подвижной состав, построенный по габариту Т, разрешается сохранить расстояние не менее 3810 мм. На перегрузочных железнодорожных путях с суженным междупутьем предельные столбики устанавливаются в месте, где ширина междупутья составляет не менее 3600 мм.

Сигнальные, путевые и особые путевые знаки должны соответствовать требованиям, установленным приложением № 1 к Правилам.»

Комментарии к п. 66 ПТЭ:

См. главу IV Приложения № 1 к Правилам.

Порядок установки особых путевых знаков для обозначения границ железнодорожной полосы отвода железнодорожных путей общего и необщего пользования, для обозначения на поверхности земли скрытых сооружений земляного полотна устанавливается в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р

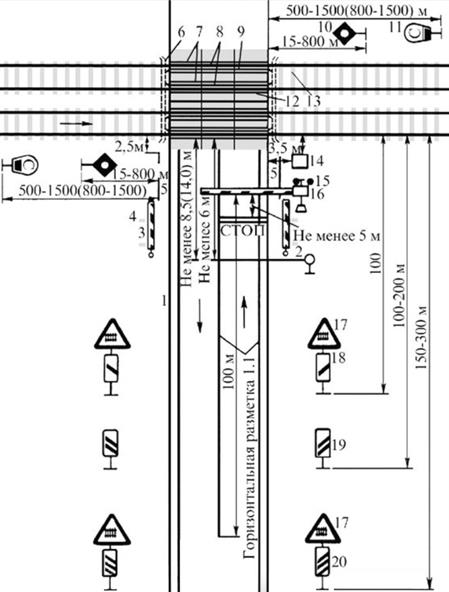

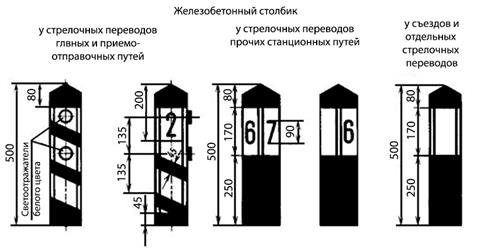

Внешний вид и конструкция сигнальных, путевых и особых путевых знаков должны соответствовать Альбому конструкций типовых постоянных дисков уменьшения скорости, переносных сигналов, сигнальных и путевых знаков, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июля 2019 г. № 1384/р (рисунки 2.28, 2.29).

Знак предельного столбика у главных и приемо-отправочных путей должен быть установлен так, чтобы у железобетонных столбиков грань с световозвращателями, а у деревянных – затесанная плоская грань с световозвращателями была обращена в сторону, противоположную от стрелочного перевода или глухого пересечения.

У железобетонных столбиков на гранях, смежных с световозвращателями, указываются номера путей, между которыми установлен столбик.

У деревянных столбиков делаются специальные затески, на которых указываются номера путей.

Знак предельного столбика у прочих станционных путей должен быть установлен так, чтобы ребро, образованное пересечением граней столба с нанесенными на них цифрами (указывающими номера соответствующих станционных путей), было обращено в сторону стрелочного перевода или глухого пересечения.

Рисунок 2.28 – Внешний вид железобетонного предельного столбика

Рисунок 2.29 – Внешний вид деревянного предельного столбика

Величина междупутья, в котором устанавливаются предельные столбики, приведена в соответствии с ГОСТ 9238-2013. Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.

Цитата ПТЭ:

«67. Порядок содержания участка железнодорожного пути в местах морозного пучения грунтов (далее – пучина) устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных пути путей необщего пользования).

Основными требованиями к исправлению железнодорожного пути на пучинах являются:

проведение контрольных мероприятий за местом образования пучины;

устройство отводов от вершины пучины;

обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ по устройству отводов от пучин.

Участки железнодорожного пути, на которых предполагается укладка пучинных подкладок, должны быть заблаговременно (до замерзания балласта) подготовлены для исправления пучин (заменены дефектные и подтесанные шпалы, изломанные подкладки, дефектные костыли, подрезан балласт под подошвой рельса с целью обеспечения зазора не менее 30 мм между поверхностью балласта и подошвой рельса).

При исправлении железнодорожного пути на пучинах должны соблюдаться следующие правила:

уклоны отводов от пучин должны быть не круче номинальных уклонов отводов (по обеим нитям) при исправлении пути на пучинах, приведенных в таблице №1;

между концами отводов двух смежных пучин должна устраиваться разделительная площадка параллельно элементу профиля пути длиной не менее 10 м;

при длине разделительной площадки менее 10 м пучинные подкладки должны укладываться на всем протяжении между пучинами с соблюдением уклонов, указанных в таблице № 1;

конец отвода от пучины должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от перелома профиля, если это условие нельзя обеспечить, устраивается участок длиной не менее 10 м со средним уклоном между двумя смежными уклонами проектного профиля пути.

Таблица №1

Номинальные уклоны отводов (по обеим нитям) при исправлении пути

на пучинах

| Скорость движения поездов, км/ч | Уклоны отводов на расстоянии от горба в обе стороны, мм/м | ||

| до 5 м | более 5 м | на всем протяжении | |

| 60 и менее | 2,0 | 3,0 | - |

| более 60 до 80 включительно | 1,5 | 2,5 | - |

| более 80 до 100 включительно | 1,0 | 2,0 | - |

| более 100 до 120 включительно | - | - | 0,8 |

| более 120 до140 включительно | - | - | 0,7 |

При исправлении пучины на стрелочном переводе в пределах рамных рельсов и крестовины устраивается площадка на протяжении переводной кривой, перед рамными рельсами и за крестовиной отвод устраивается с уклоном 0,001.»

Комментарии к п. 67 ПТЭ:

Пучины представляют собой искажения положения рельсовых нитей в продольном и поперечном профилях в виде пучинных горбов, пучинных впадин и пучинных перепадов. Пучины образуются вследствие сезонного промерзания грунтов и льдообразования в зоне сезонного промерзания.

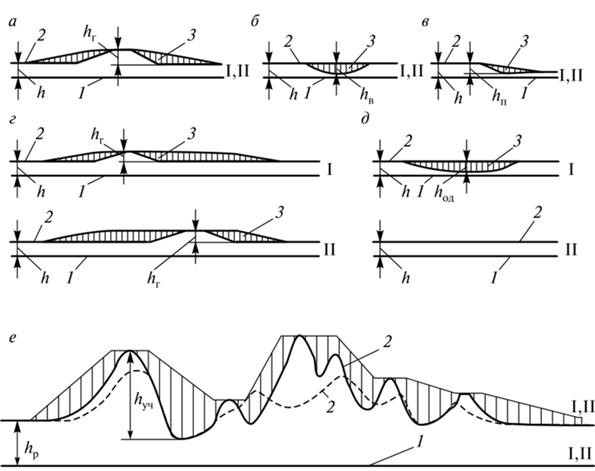

По характеру искажения положения рельсовых нитей пучины разделяют на прямые (искажения в одном месте пути на обеих нитях), косые (искажения на одной нити несколько сдвинуто относительно искажения на другой) и односторонние (искажения только по одной рельсовой нити) (рисунок 2.30).

В зависимости от месторасположения пучинообразующего слоя пучины делятся на грунтовые и балластные. При грунтовых пучинах зона пучинообразования находится в земляном полотне, а при балластных в пределах балластного слоя.

Причиной возникновения балластных пучин – скопление воды в балластном слое из-за его засоренности, наличия углублений грязи между щебеночным и песчаным слоем балласта, засоренности песчаной подушки, увеличенной обочины из засорителей которые в свою очередь мешают стоку воды из балластного слоя.

Балластные пучины возникают в начале зимы; высота (или глубина) их около 50 мм. В начале весны балластные пучины быстро спадают. Борьба с балластными пучинами заключается в очистке щебеночного и замене гравийно-песчаного загрязненного балласта, срезке обочин, осушении балластных лож и корыт, подъемке пути на балласт при недостаточной его толщине, устранении неровностей основной площадки, сложенной глинистыми грунтами, с приданием ей поперечных уклонов.

Рисунок 2.30 – Виды пучин: а – пучинный горб; б – пучинная впадина;

в – пучинный перепад; г – перекосная пучина; д – односторонняя пучина;

е – пучинный участок; I и II – левая и правая нити; 1,2 – соответственно летнее и зимнее положение пути; 3 – пучинные подкладки; hp – величина равномерного пучения; hr hB, hn, hoa – высота соответственно пучинного горба, впадины, перепада, односторонней пучины

Грунтовые пучины разделяют на следующие три вида:

I – пучины, возникающие при промерзании грунтов верхней части земляного полотна после промерзания балластного слоя и растущие в течение первой половины зимы. Пучины этого вида характерны для участков, где грунты основной площадки переувлажняются из-за наличия балластных корыт, лож и др.;

II – пучины, образующиеся при промерзании грунтов всей замерзающей зоны и растущие до конца зимы;

III – пучины, появляющиеся при промерзании грунтов нижней части замерзающей зоны и растущие в течение второй половины зимы.

Эти пучины характерны для участков, где под балластной призмой залегают тонкодисперсные глинистые и суглинистые грунты земляного полотна или залегает толща старых загрязненных балластных материалов.

Причиной грунтовых пучин является замерзание воды в пучинистых грунтах (глины, суглинки, супеси, пылеватые мелкие пески). В процессе роста глубины промерзания увлажненность этих грунтов из-за поступающей воды снизу увеличивается по сравнению с влажностью, оставшейся с начала зимы.

Порядок содержания пучин устанавливается Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.

Цитата ПТЭ:

«68. Эксплуатация верхнего строения пути осуществляется при соблюдении следующих требований к верхнему строению пути:

1) зазор в стыке, находящемся на противоположном от изолирующего стыка конца рельса, должен быть не менее 3 мм;

2) при величине зазора более 35 мм с диаметром отверстий в рельсах 36 мм и величине зазора более 38 мм с диаметром отверстий в рельсах 40 мм движение закрывается;

3) при величинах зазоров, не соответствующих нормативным параметрам и не требующих закрытия движения до производства работ по их регулировке, допускаемые скорости поездов устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) с обеспечением требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

4) при изломе одной стыковой накладки движение поездов прекращается;

5) расстояния между осями шпал должны соответствовать проектной (для вновь строящихся и реконструируемых линий), ремонтной или эксплуатационной документации;

6) отклонения от нормативных значений на главных железнодорожных путях общего и необщего пользования допускаются не более 80 мм при деревянных шпалах и не более 40 мм – при железобетонных шпалах.

Допустимые скорости движения в зависимости от наличия дефектных (негодных) деревянных шпал, негодных узлов скреплений переводных и мостовых брусьев устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

В зоне острия остряков стрелочных переводов запрещается наличие более двух расположенных подряд дефектных брусьев, не обеспечивающих параметров содержания геометрии рельсовой колеи.

При обнаружении на звеньевом пути зазоров между рельсом и подкладкой, при которых подошва рельса оказывается выше реборд подкладок с наружной стороны:

на 4 шпалах (брусьях) на прямых, на подходах к мостам и тоннелям движение закрывается;

на 5 шпалах (брусьях) движение закрывается.

При наличии дефектов рельсовой колеи, не соответствующих проектной (для вновь строящихся и реконструируемых линий), ремонтной документации и не требующих закрытия движения поездов по участку, скорости движения устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) с учетом эксплуатационной документации.»

Комментарии к п. 68 ПТЭ:

Для свободного изменения длины рельсов при различных температурах наружного воздуха в стыках между рельсами должны быть оставлены зазоры. Эти температурные зазоры по своим размерам должны условиями и нормами содержания железнодорожного пути. Если зазоры не соответствуют нормам, то необходимо произвести их регулировку или разгонку.

При промере зазоров применяется клин с делениями, шаблон и т.д. Наблюдение за нормальным состоянием зазоров входит в обязанности работников путевого комплекса.

Основным нормативным документом, устанавливающим допускаемые скорости поездов при величинах зазоров в стыках, не соответствующих нормативным параметрам и не требующих закрытия движения до производства работ по их регулировке, а также при дефектах рельсовой колеи, не требующих закрытия движения, является Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г.№ 2288р.

Шпалы укладывают для того, чтобы передавать и равномерно распределять давление от подвижного состава на балласт и обеспечивать прочную жесткую связь между рельсовыми нитями колеи.

Число шпал, лежащих в пути на протяжении 1 км, в прямых участках пути составляет в зависимости от нагрузки на ось подвижного состава, скоростей и размеров движения 2000, 1840, 1600 и 1440 шт. Это число называется эпюрой шпал. Нормативные расстояния между осями шпал должны соответствовать эпюре и определяются как  , мм, где N – эпюра шпал.

, мм, где N – эпюра шпал.

Позиция 6) перечня требований к верхнему строению пути, приведенного в первом абзаце настоящего пункта, относится к расстоянию между осями шпал.

Основным нормативным документом, устанавливающим допускаемые скорости движения поездов в зависимости от наличия дефектных (негодных) деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев, является Инструкция по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 1 октября 2018 г. № 2159/р, а для железобетонных шпал – Инструкция по ведению шпального хозяйства с железобетонными шпалами, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 22 августа 2022 г. № 2183р.

Цитата ПТЭ:

«69. Верхнее строение железнодорожного пути на мостах, в тоннелях и на подходах к ним должно соответствовать проектной (для вновь строящихся и реконструируемых мостов и тоннелей), ремонтной или эксплуатационной документации.

Толщина балластного слоя под шпалой должна быть не менее 250 мм, до реконструкции тоннеля должна – не менее 150 мм.»

Комментарии к п. 69 ПТЭ:

Путь на мостах может быть на балласте, на металлических или деревянных поперечинах, на безбалластных железобетонных плитах.

Конструкция мостового полотна должна соответствовать техническим нормам и требованиям, изложенным в Технических указаниях по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных мостах ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 12 октября 2011 г. № 2195р, а также в Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г.№ 2288р.

В качестве балласта на мостах и подходах необходимо применять щебень из твердых пород. Путь на мостах и подходах к ним, эксплуатируемый на асбестовом балласте, должен в плановом порядке переводиться на щебеночный балласт.

При недостаточной ширине балластного корыта для размещения балластной призмы требуемых размеров должны приниматься меры против осыпания балласта с моста.

Толщина балластного слоя под шпалой в подрельсовой зоне должна быть не менее 25 см и не более 40 см.

На эксплуатируемых мостах максимальная толщина балластного слоя под шпалой не должна превышать 40 см, а на мостах с откидными консолями – 35 см.

На вновь построенных мостах с устройством пути на балласте с шириной балластного корыта 4500 мм или 9300 мм ширина плеча балластной призмы должна быть не менее 45 см, а толщина балластного слоя под шпалой не менее 40 см.

Путь в тоннелях может быть как на балласте, так и безбалластным.

При толщине балласта под шпалами более 15 см бесстыковой путь в тоннелях и на подходах к ним укладывают на железобетонных шпалах.

Безбалластный путь в тоннелях устраивается по специальным проектам.

Бесстыковой путь в тоннелях укладывается в соответствии с требованиями Инструкции по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути.

В местах сопряжения безбалластных конструкций пути на мостах

и в тоннелях с балластной конструкцией пути на земляном полотне должны укладываться участки специального переходного пути переменной жесткости по индивидуальным проектам.

Цитата ПТЭ:

«70. Перечень инструмента строгого учета, порядок его учета и хранения, получения и выдачи, а также порядок нанесения клейма с целью учета устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).»

Комментарии к п. 70 ПТЭ:

В соответствии с Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 № 2288р, к путевому инструменту строгого учета относятся:

а) ключи динамометрические;