IV. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта

Цитата ПТЭ:

«41. Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) обязан содержать все элементы железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционные здания, сооружения и устройства инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования в исправном и (или) работоспособном техническом состоянии, обеспечивающем безопасное движение поездов и маневровой работы, выполнение заданных размеров движения поездов с установленными скоростями в соответствии с графиком движения поездов, требования по охране труда, промышленной и транспортной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией.

42. Порядок организации и выполнения работ, связанных с эксплуатацией всех элементов железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционных зданий, сооружений (за исключением искусственных сооружений) и устройств инфраструктуры общего и необщего пользования, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) на основании проектной, ремонтной или эксплуатационной документации и должен содержать, в том числе:

номенклатуру и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту;

порядок планирования и контроля выполнения работ;

нормы материально-технического и технологического обеспечения работ

по техническому обслуживанию и ремонту;

состав, порядок оформления, согласования и утверждения технологической документации, используемой для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

43. Периодичность, порядок проведения и оформления осмотров и проверок железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционных зданий, сооружений (за исключением искусственных сооружений) и устройств инфраструктуры на основании проектной, ремонтной или эксплуатационной документации определяются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) должен проводить не реже двух раз в год осмотр стрелочных переводов, главных и приемо-отправочных железнодорожных путей железнодорожных станций, определять сроки и мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей, вести учет результатов их осмотра.

Продольные профили сортировочных горок, подгорочных и профилированных вытяжных железнодорожных путей, железнодорожных путей для скатывания вагонов с вагоноопрокидывателей проверяются не реже одного раза в три года, на остальном протяжении станционных железнодорожных путей всех железнодорожных станций общего и необщего пользования профиль проверяется не реже одного раза в десять лет. При нарушении предельных сроков проверки продольных профилей указанных путей запрещается оставление железнодорожного подвижного состава на этих путях без локомотива.

Продольный профиль железнодорожных путей (участков железнодорожных путей), на которых производится реконструкция и ремонт, вызывающие изменение продольного профиля, проверяется после окончания этих работ.

Участки железнодорожного пути, на которых производятся работы с изменением плана и профиля, проверяются после их окончания с представлением владельцу инфраструктуры (владельцу железнодорожных путей необщего пользования) документации, в соответствии с пунктом 14 Правил.

44. Техническое обслуживание и ремонт всех элементов инфраструктуры: железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционных зданий, сооружений (за исключением мостов) и устройств инфраструктуры эксплуатируемых на железнодорожных участках с номинальным размером ширины железнодорожной колеи (далее – ширина колеи) 1435 мм на территории Российской Федерации, выполняется в соответствии с порядком, устанавливаемым локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.»

Комментарии к пп. 41-44 ПТЭ:

Настоящая редакции ПТЭ не содержит новых подходов в части распределения правовых обязанностей между участниками рынка железнодорожных перевозок.

Основные обязанности владельцев инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования по эксплуатации сооружений и устройств,

и их соответствию предельно допустимым нормативным параметрам сохранились без изменений.

В настоящей редакции ПТЭ обязанности по установлению норм отклонения от нормативных параметров сооружений и устройств, не требующих закрытия движения, но требующих ограничения скорости возлагаются на владельца инфраструктуры, владельцев железнодорожных путей необщего пользования, так как данные параметры регулируются проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией. Существующая модель технического регулирования на территории РФ в соответствии с федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» предусматривает разработку технической документации для продукции, регламентирующей ее параметры безопасности на период всего жизненного цикла в соответствии с техническими регламентами.

Порядок организации и выполнения работ, связанных с эксплуатацией всех элементов железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционных зданий, сооружений (за исключением искусственных сооружений) и устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» выполняется в соответствии со следующими локальными нормативными актами:

1. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2019 г. № 154/р;

2. Положение о содержании и проведении планово-предупредительного ремонта объектов инфраструктуры пассажирского комплекса ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД»

от 29 июля 2022 г. № 1978/р;

3. Порядок планирования, учета и контроля выполнения работ в хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 13 января 2020 г № 20/р;

4. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 26 октября 2017 г. № 2185/р;

5. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р;

6. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.

Порядок и периодичность проведения и оформления осмотров и проверок железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, а также станционных зданий, сооружений (за исключением искусственных сооружений) и устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» устанавливается в соответствии со следующими локальными нормативными актами:

1. Положение об организации и проведении в ОАО «РЖД» комиссионных осмотров железнодорожных станций, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2019 г. № 1718/р;

2. Положение о проведении генерального весеннего и осеннего осмотров железнодорожного пути и сооружений, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 5 сентября 2019 г. № 1961р;

3. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р;

4. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р;

5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 5 августа 2016 г. № 1587р;

6. Правила технического содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 18 августа 2021 г. № 1812/р;

7. Правила реализации в холдинге «РЖД» системных мер, направленных на обеспечение безопасности движения поездов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2006р;

8. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.

Порядок технического обслуживания и ремонта всех элементов железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционных зданий, сооружений (за исключением мостов) и устройств инфраструктуры ОАО «РЖД», эксплуатируемых на железнодорожных участках с шириной железнодорожной колеи устанавливается в соответствии со следующими локальными нормативными актами:

1. Правила назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р;

2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи ОАО «Российские железные дороги», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 26 октября 2017 г. № 2185/р.

V. Сооружения и устройства путевого хозяйства

Цитата ПТЭ:

«45. Номинальный размер ширины колеи на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более должен быть 1520 мм. Номинальный размер ширины колеи на более крутых кривых должен быть:

при радиусе от 300 до 350 м – 1530 мм;

при радиусе менее 300 м – 1535 мм.

На железнодорожных путях общего пользования, где комплексная замена рельсошпальной решетки не производилась, допускается до их реконструкции на прямых и кривых участках железнодорожного пути радиусом 650 м и более, а для железнодорожных путей необщего пользования на прямых и кривых участках радиусом 350 м и более с деревянными шпалами номинальный размер ширины колеи – от 1520 до 1524 мм до их реконструкции. В этих случаях на более крутых кривых ширина колеи принимается:

при радиусе от 450 до 650 м – 1530 мм;

при радиусе от 350 до 450 м – 1535 мм;

при радиусе менее 350 м – 1540 мм.

Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не требующие устранений на прямых и кривых участках железнодорожного пути, не должны превышать по уширению +8 мм, по сужению -4 мм. Порядок устранения отклонений, превышающих указанные значения, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Движение закрывается на участках железнодорожного пути с шириной колеи менее 1512 мм и более 1548 мм.»

Комментарии к п. 45 ПТЭ:

Рельсовую колею шириной 1520 мм на железных дорогах РФ принято называть нормальной в отличие от узкой колеи, стандартная ширина которой равна 750 мм (1067 мм).

Ширина колеи и возвышение наружного рельса проверяются контрольными путевыми шаблонами, путеизмерительными тележками и вагонами-путеизмерителями и другими средствами измерения. Порядок устранения отклонений, превышающих нормативные значения ширины колеи с учетом допусков установлен Инструкцией по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 февраля 2020 г. № 436/р.

Уширение колеи в кривых делается для того, чтобы при вписывании в кривую вагона или локомотива, имеющих параллельное расположение осей, т. е. жесткую базу, с наглухо насаженными на них колесами, не могло произойти выпирания рельса и вследствие этого расстройства железнодорожного пути.

При нормальной ширине колеи 1520 мм и самой широкой насадке колес 1443 мм и наибольшей допускаемой толщине гребня 33 мм зазор между рельсами и гребнями бандажей составит 11 мм. Этот наименьший зазор между рельсами и гребнями бандажей достаточен для того, чтобы при проходе подвижного состава по кривым радиусом 351 м и более не происходило расстройства пути. Этот зазор также уменьшает сопротивление движению, в связи с чем, при радиусе кривых 351 м и более уширения колеи не делают.

Наибольшая ширина колеи не должна превышать 1548 мм по следующей причине. Если по такой колее катится колесная пара, имеющая самую узкую насадку колес 1437 мм и изношенный гребень бандажа 22 мм, причем при движении колесная пара сдвинулась в одну сторону, то ширина покрытия головки рельса бандажом левого колеса будет равна 43 мм.

При дальнейшем увеличении ширины колеи (свыше 1548 мм) ширина покрытия рельса бандажом становилась бы меньше 43 мм.

Так как поверхность бандажа, касающаяся головки рельса, имеет переход от коничности в 1/20 к коничности в 1/7, то бандаж в этом случае опирался бы на рельс своим краем, имеющим поверхность коничностью в 1/7, причем опирание колеса на рельс приходилось бы уже не на поверхность катания рельса, а на место перехода этой поверхности к внутренней боковой грани рельса. В результате произошло бы распирание рельсовых нитей и сход подвижного состава с рельсов.

Отвод уширения колеи делается путем сдвижки внутреннего рельса относительно наружного не более чем по 1 мм на 1 пог. м; при этом наружный рельс остается на месте.

При наличии переходной кривой колея должна иметь в начальной точке круговой кривой полное уширение, соответствующее радиусу этой кривой.

Движение должно закрываться на участках железнодорожного пути с шириной колеи менее 1512 мм и более 1548 мм. Однако, следует учитывать положения пункта 13 настоящих Правил: «Сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта должны соответствовать утвержденной проектной, конструкторской и эксплуатационной документации».

С 1970-х годов до конца 2000-ых годов основной конструкцией железобетонных шпал, применяемых при капитальном ремонте железнодорожного пути, являлись шпалы Ш1 для скрепления КБ-65.

При этом государственный стандарт на шпалы железобетонные

ГОСТ 10629-88 предусматривал два варианта исполнения подрельсовой площадки шпал Ш1 (Ш1-1 и Ш1-2), для которых применялись также различные нашпальные прокладки (ЦП 328 и ЦП 153 соответственно).

Шпала Ш1-2 изготавливалась до 1996 года, после чего произведен переход на шпалы Ш1-1, конструкции актуальной для скрепления КБ-65 на сегодняшний день.

С учетом конструктивных различий шпал и элементов скреплений применяемых до и после 1996 г. в норматив по допускаемой ширине рельсовой колеи на шпалах произведенных до 1996 г., отличается на 2 мм от шпал, выпускаемых после 1996 года. На участках с данными шпалами движение допускается закрывать при ширине рельсовой колеи менее 1510 мм. В соответствии с пунктом 41 ПТЭ владелец инфраструктуры обязан содержать все элементы железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной технологической электросвязи, станционные здания, сооружения и устройства инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования в исправном и (или) работоспособном техническом состоянии в соответствии с проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией. Учитывая конструкцию шпал Ш1-2 на указанных участках до проведения работ по капитальному ремонту железнодорожного пути эксплуатация с данной нормой возможна в соответствии с проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией.

Цитата ПТЭ:

«46. Ширина земляного полотна поверху на прямых участках железнодорожного пути общего и необщего пользования должна соответствовать верхнему строению железнодорожного пути. На существующих железнодорожных линиях до их реконструкции запрещается эксплуатация путей, на которых ширина земляного полотна на однопутных железнодорожных линиях менее 5,5 м, двухпутных – менее 9,6 м, а в скальных и дренирующих грунтах – на однопутных железнодорожных линиях – менее 5 м, двухпутных – менее 9,1 м. Минимальная ширина обочины земляного полотна поверху должна быть не менее 0,4 м с каждой стороны железнодорожного пути.

На железнодорожных путях необщего пользования:

расстояние от оси железнодорожного пути до бровки отвала определяется в зависимости от высоты отвала, рода отвальных грунтов, типа и рода используемого железнодорожного подвижного состава и устанавливается локальным нормативным актом владельца железнодорожного пути необщего пользования;

расстояние от подошвы развала до оси ближайшего железнодорожного пути определяется в зависимости от высоты откоса и категории грунта и должно быть не менее 2,5 м;

расстояние от оси бровки уступа до оси железнодорожного пути при обработке уступов экскаваторами с верхней погрузкой должно быть не менее 2,5 м.

Бровка земляного полотна железнодорожного пути в местах разлива вод сооружается не менее чем на 0,5 м выше максимальной высоты наката волны при сильных ветрах.

Ширина плеча балластной призмы должна быть не менее 250 мм для участков бесстыкового железнодорожного пути и не менее 200 мм – для участков звеньевого железнодорожного пути. Значения параметров ширины балластной призмы при отступлениях от указанных значений на протяжении более 10 м на звеньевом железнодорожном пути в кривых со стороны наружной нити и на бесстыковом железнодорожном пути в прямых и кривых, требующие ограничения скорости или закрытия движения поездов, устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).»

Комментарии к п. 46 ПТЭ:

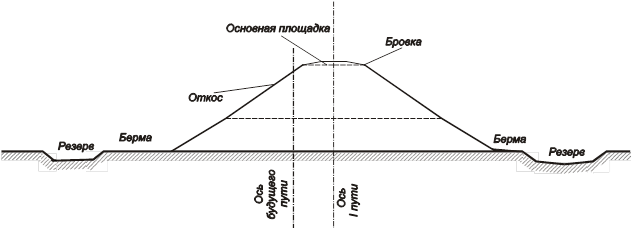

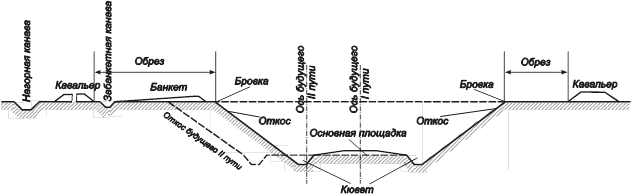

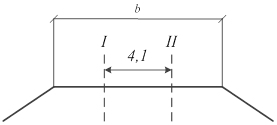

Под земляным полотном понимается инженерное грунтовое сооружение в виде насыпей, выемок, нулевых мест, полунасыпей, полувыемок и полунасыпей-полувыемок, служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути и воспринимающее нагрузку от верхнего строения пути и железнодорожного подвижного состава (рисунки 2.11, 2.12).

Форму и размеры земляного полотна делают такими, чтобы на нем можно было, как на фундаменте, уложить верхнее строение пути. Благодаря прочному и устойчивому земляному полотну возможно безопасное и непрерывное движение поездов с установленной наибольшей скоростью и нагрузкой на ось подвижного состава.

При проектировании земляного полотна необходимо учитывать возможность широкого применения механизации строительных работ

и в последующей эксплуатации путевых работ, а также обеспечивать экономичность и долговечность сооружения. Земляное полотно должно обеспечивать быстрый сток воды от железнодорожного пути.

Если провести вертикальную плоскость перпендикулярно оси земляного полотна, то получится его поперечный разрез. Изображение такого поперечного разреза называется поперечным профилем.

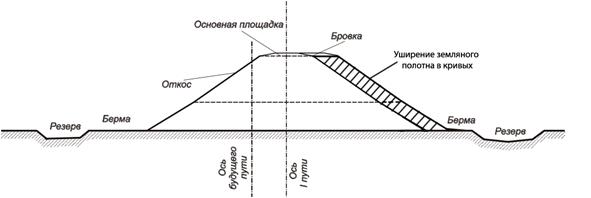

В кривых участках пути земляное полотно уширяется в наружную сторону на величину bкр (рисунок 2.13), которая зависит от радиуса кривой и приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Категория линии | Радиус кривой, м | Уширение, м |

| I – III | 3000 и более | 0,2 |

| 2500-1800 | 0,3 | |

| 1500-700 | 0,4 | |

| 600 и менее | 0,5 | |

| IV-V | 2000 и более | - |

| 1800-1200 | 0,1 | |

| 1000-700 | 0,2 | |

| 600 и менее | 0,3 |

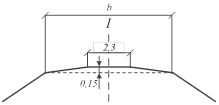

Верхняя часть однопутного земляного полотна, называемая балластной призмой, должна иметь форму трапеции с шириной поверху 2,3 м и высотой 0,15 м.

Под балластной призмой понимается составная часть верхнего строения железнодорожного пути – минеральный сыпучий материал, уложенный на основную площадку земляного полотна и имеющий определенный гранулометрический состав, обеспечивающий горизонтальную и вертикальную устойчивость железнодорожного пути при воздействии нагрузок от железнодорожного подвижного состава и температурных изменений.

Рисунок 2.11 – Земляное полотно в виде насыпи

Рисунок 2.12 – Земляное полотно в виде выемки

Рисунок 2.13 – Уширение земляного полотна в кривых

В грунтах скальных, из щебня и чистого крупно- и среднезернистого песка верх земляного полотна делается горизонтальным.

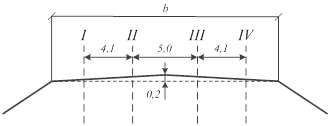

Основной площадке земляного полотна, построенного под двухпутную линию, придается форма треугольника с равными боковыми сторонами и высотой 0,20 м (рисунок 2.14).

а)

| б)

|

в)

| г)

|

Рисунок 2.14 – Форма основной площадки при дренирующих и скальных грунтах (а – для однопутной, б – для двух- и многопутных линий); при недренирующих грунтах (в – для однопутной, г – для двух- и многопутных линий)

При нечетном числе путей на перегоне очертание верхней части земляного полотна устраивается в виде треугольника с неравными боковыми сторонами.

Земляное полотно на станциях должно иметь в поперечном направлении односторонний или двусторонний уклон для отвода поверхностных вод от станционных путей. Такая форма создает наиболее благоприятные условия для отвода поверхностной (дождевой или от тающего снега) воды от железнодорожного пути.

Крутизна боковых откосов земляного полотна зависит от рода грунта

и его состояния, высоты насыпи или глубины выемки.

При устройстве выемок в грунтах, обладающих неодинаковыми свойствами, откосам можно придать ломаные очертания (уступы).

При постройке железнодорожного пути для возведения насыпей стремятся использовать землю из выемок. Там, где использование земли из выемок требует больших затрат на транспортировку или грунт в этих выемках непригоден для насыпи, землю для насыпей приходится брать из отведенных вблизи полотна резервов. Излишек земли из выемок складывают по бокам выемки в продольные валы, называемые кавальерами.

Между нижней гранью откоса насыпи и верхней гранью откоса резерва для большей устойчивости земляного полотна оставляется полоса земли, так называемая берма. Ширина ее, как правило, 3 м и во всяком случае не менее 2 м. В местах разлива рек берма должна быть не менее 4 м.

Если в дальнейшем предполагается постройка второго пути, то ширина бермы увеличивается со стороны будущего пути на 4,1 м, т. е. на ширину расстояния между осями путей.

Для отвода воды дно резерва имеет продольный уклон не менее 2‰ в сторону пониженных мест (ложбины, суходолы и т. д.) и, кроме того, поперечный уклон в сторону от насыпи.

Резервы в плане имеют обычно вид правильного прямоугольника; в местах разлива рек в резервах со стороны насыпи оставляются выступы, называемые траверсами. Назначение траверсов – уменьшить скорость течения воды и тем самым защитить насыпь от размыва.

Для быстрого стока воды кавальерам, укладываемым с одной или с обеих сторон выемки, придают в разрезе форму трапеции, причем верх кавальера должен иметь уклон в наружную сторону от пути в 20‰.

Кавальеры у выемок нужно располагать так, чтобы между верхним ребром (бровкой) откоса выемки и подошвой внутреннего (в сторону полотна) откоса кавальеров были оставлены нетронутые полосы земли – обрезы.

Ширина обреза при выемках в твердых и сухих грунтах должна быть не менее 5 м, в слабых грунтах — не менее 10 м. Кроме того, если предполагается сооружение второго пути, ширину обреза увеличивают на 4,1 м.

Одним из основных условий обеспечения прочности и устойчивости земляного полотна является своевременный и правильный отвод воды, особенно в местах разлива вод.

Насыпь в местах, заливаемых водой в период весеннего половодья, необходимо укреплять особенно прочно.

Нормативными документами, устанавливающими значения параметров ширины балластной призмы при отступлениях от нормативной ширины плеча на протяжении более 10 м на звеньевом железнодорожном пути в кривых со стороны наружной нити и на бесстыковом железнодорожном пути в прямых и кривых, являются Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р, и Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2544р.

Цитата ПТЭ:

«47. Значения параметров, характеризующих положение рельсовых нитей в профиле, плане, по уровню и по ширине колеи (далее – геометрия рельсовой колеи), требующих закрытия движения должны быть:

при отступлениях по уровню и перекосам на 50 мм и более, по отклонению рельсовых нитей по уровню, при одновременном отклонении левой и правой нитки (далее – просадка) на 45 мм и более;

при разности смежных стрел, измеряемых от середины хорды длиной 20 м при длине неровности пути от 10 до 20 м включительно превышающий 65 мм и более, а при длине неровности пути более 20 до 40 м включительно превышающей 90 мм и более (для путей необщего пользования на 100 мм и более);

по рельсовым стыкам, имеющим по рабочей поверхности и (или) боковой грани головки рельсов горизонтальные и вертикальные ступеньки более 5 мм.

Значения параметров геометрии рельсовой колеи, требующих ограничения скорости, определяются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) на основании проектной, ремонтной или эксплуатационной документации.

Переход от рельсов одного типа к рельсам другого типа осуществляется с использованием переходных рельсов или накладок.»

Комментарии к п. 47 ПТЭ:

Контролируемые путеизмерителями параметры разделяются на: основные, которые контролируются всеми типами мобильных средств диагностики с периодичностью, установленной ОАО «РЖД»; дополнительные параметры – параметры, характеризующие состояние пути и его элементов, которые контролируются путеизмерителями, оборудованными соответствующей аппаратурой. Проверки состояния железнодорожных путей

1 и 2 классов должны проводиться преимущественно такими путеизмерителями.

Всеми типами путеизмерителей должны контролироваться, регистрироваться и оцениваться следующие основные параметры:

ширина колеи (сужения и уширения);

положение рельсовых нитей по уровню (перекосы, отклонения уровня и крутизна отвода возвышения);

положение рельсовых нитей в плане (рихтовка) – горизонтальные стрелы изгиба, приведенные к симметричной хорде длиной 20 м;

сочетания отступлений по рихтовке с перекосами и просадками и последовательности этих отступлений;

кривые в плане, требующие ограничения установленной скорости;

величина непогашенного ускорения в кривых.

К дополнительно контролируемым параметрам относятся:

параметры устройства кривых в плане и по возвышению наружного рельса;

длинные неровности пути в плане и профиле;

боковой износ рельсов;

величина стыковых зазоров;

несоответствия фактических параметров пути данным в базе паспортных данных и проектным характеристикам;

оценка деформативных характеристик пути.

Отступления разделяются на:

абсолютные отклонения от номинальных или проектных значений (сужения и уширения колеи, уровень, боковой износ, стыковые зазоры);

отступления, характеризующие неровности (перекосы, рихтовки, просадки) – отклонения фактических значений оцениваемого параметра от нулевых линий;

отступления, зависящие от совокупности результатов измерений и оценок разных параметров (сочетания отступлений, характеристики кривых).

Для определения видов и сроков выполнения работ по устранению и предупреждению появления отступлений при обеспечении безопасности движения поездов отклонения основных параметров геометрии рельсовой колеи от номинальных значений подразделяются при оценке на четыре степени.

Разделение отступлений на степени производится по мере приближения к предельным значениям, требующим ограничения скоростей движения поездов и в зависимости от очередности проведения путевых работ:

I степень (допускаемые отклонения в содержании рельсовой колеи) – отклонения от номинальных значений геометрии рельсовой колеи, не требующие устранения при текущем содержании пути, устраняемые при плановых ремонтах;

II степень – отступления, устраняемые в плановом порядке;

III степень – отступления, близкие к величинам, требующим ограничения скорости движения поездов, должны устраняться в 3-х суточный срок;

IV степень – неисправности, угрожающие безопасности движения поездов, требующие ограничения скорости движения или его закрытия и проведения неотложных работ, должны устраняться незамедлительно.

Отступления по уровню – взаимному положению по высоте головок рельсов – разделяются на перекосы и плавные отклонения уровня. В кривых участках пути оцениваются отклонения фактического возвышения от проектного (паспортного) возвышения.

К перекосам относятся отклонения уровня в разные стороны от средней линии при расстоянии между вершинами (экстремальными значениями) отклонений до 20 м, оцениваются в зависимости от величины отклонения

и его длины. Отклонение длиной более 20 м и до 30 м оценивается как перекос с величиной, измеренной на расстоянии 20 м от той из вершин, где величина перекоса наибольшая.

Просадки рельсовых нитей характеризуют неровности рельсовых нитей в продольном профиле длиной до 10 м. Просадки рельсовых нитей определяются по каждой рельсовой нити как половина разности пиковых значений стрелы изгиба от хорды. Изгиб рельсовых нитей должен определяться под нагрузкой от ходовых колес путеизмерителя.

Положение пути в плане (рихтовка) оценивается разностью смежных стрел изгиба рельсовых нитей от хорды длиной 20 м. Оценке подлежат отступления в плане при расстоянии между вершинами – экстремальными значениями отклонений от средней линии рихтовки до 20 м (что соответствует длинам неровностей до 40 м).

На скоростных линиях, на участках с установленной скоростью более 140 км/ч дополнительно подлежат оценке отступления в плане длиной до 60 м (при расстоянии между экстремальными значениями отклонений до 30 м).

В круговых и переходных кривых оцениваются отступления по наружной нити, в прямых участках – по рихтовочной нити, неисправности IV степени в прямых участках – по обеим нитям. Отступления в плане оцениваются поштучно.

На главных и станционных путях, входящих в маршруты пропуска пассажирских и грузовых поездов, на стрелочных переводах должно оцениваться положение пути в плане по разности стрел изгиба той рельсовой нити, где отсутствует крестовина. В связи с конструктивными особенностями стрелочных переводов (наличием не измеряемого участка в зоне крестовины и отсутствием переходных кривых), при проходе путеизмерителя по стрелочному переводу рихтовка не оценивается на всей длине стрелочного перевода по той нити, на которой находится крестовина.

На участках сопряжения прямой с кривой, имеющих разные номинальные размеры ширины колеи, переход от одной номинальной ширины к другой осуществляется в пределах переходной кривой, а при ее отсутствии – на прямой с отводом 1 мм/м, измеряемым по средней линии ширины колеи на отводе. Более крутой отвод оценивается как отступление III степени.

Под рабочей поверхностью рельса (поверхность катания рельса, верхняя поверхность головки рельса, ходовая поверхность рельса, верхняя грань головки рельса) понимается поверхность рельса, непосредственно воспринимающая контактное усилие колес подвижного состава.

Значения параметров геометрии рельсовой колеи, требующих ограничения скорости установлены Инструкцией по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД»

от 28 февраля 2020 г. № 436/р.

Переходные стыки рельсов применяются на участках пути, где стыкуются разнотипные рельсы, а также однотипные рельсы, имеющие различный вертикальный износ (рисунок 2.15).

Рисунок 2.15 – Переходной стык

Цитата ПТЭ:

«48. Верх головок рельсов обеих нитей железнодорожного пути должен быть в одном уровне на прямых участках.

На прямых участках железнодорожного пути допускается содержание одной рельсовой нити, по уровню верха головки рельса, не требующее устранений, на 6 мм выше другой.

Владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования) на кривых участках железнодорожного пути в зависимости от радиуса кривой и скоростей движения поездов устанавливается возвышение наружной рельсовой нити в соответствии с проектной, ремонтной или эксплуатационной документацией.

Величина непогашенного ускорения, если иное не предусмотрено конструкторской документацией на железнодорожный подвижной состав, не должна превышать следующих значений:

при опрокидывании наружу кривой и расположения вагона на участке круговой кривой среднего радиуса 650 м – 0,7 м/с2;

при опрокидывании внутрь кривой и расположении вагона на участке круговой кривой среднего радиуса 300 м – 0,9 м/с2.

Скорость изменения величины непогашенного ускорения не должна превышать 0,6 м/с3.

На кривых участках пути независимо от радиуса кривой возвышение наружного рельса не должно превышать 150 мм. Величина возвышения наружной нити на стрелочных переводах не должна превышать 75 мм.

На перегонах многопутных линий головки рельсов всех путей, расположенных на общем земляном полотне, должны устраиваться на одном уровне. В процессе эксплуатации разница на уровне поверхности катания головок рельсов на прямых участках пути должна составлять не более 150 мм в соответствии с проектной документацией.

Запрещается превышать величину уклона отвода возвышения наружного рельса в кривых участках пути более 3,2 мм/м на всей длине переходной кривой или ее части длиной не менее 30 м.

На закрестовинных и переводных кривых стрелочных переводов при понижении наружной нити по отношению к внутренней (обратного возвышения) более 40 мм движение запрещается.»

Комментарий к п. 48 ПТЭ:

В прямых участках пути паспортная и нулевая линии совпадают и равны нулевому возвышению одной нити над другой или возвышению 6 мм (на участках длиной не менее 200 м, где эта норма установлена приказом начальника дистанции). В этих случаях границы степеней смещаются на 6 мм, кроме границы, требующей закрытия движения. В кривых участках пути нулевая линия имеет вид «трапеций», аппроксимирующих фактическое возвышение в кривой.

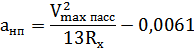

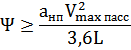

В кривых участках пути наружная рельсовая нить устраивается и содержится выше внутренней. Величина возвышения в кривых определяется по следующим правилам: Минимально допустимое возвышение должно обеспечить значение поперечного непогашенного ускорения, направленного наружу кривой (анп), не более 0,7 м/с2 на уровне буксы подвижного состава для максимальной скорости грузовых и пассажирских поездов. Величина поперечного непогашенного ускорения (анп) рассчитывается по фактическим значениям кривизны пути и возвышения наружного рельса в зависимости от скорости (V) по формуле:

где анп - величина непогашенного ускорения, м/с²;

Vmax пасс - максимальная допускаемая скорость движения пассажирских поездов по кривой, км/ч;

H - возвышение наружного рельса, мм;

R - радиус кривой, м.

На линиях со специализацией В, С и П, где обращается пассажирский подвижной состав с улучшенными динамическими характеристиками, допускаемая величина анп может быть распоряжением ОАО «РЖД» установлена на основании проведенных испытаний 0,7 м/с2 и более.

На линиях с грузовым и смешанным движением поездов наименьшее воздействие на путь в кривых, снижающее интенсивность расстройства и износа элементов пути производится при анп близком к нулю при средневзвешенной скорости движения грузовых поездов. Для этого на линиях со специализацией

О, Г, Т непогашенное ускорение в грузовых поездах должно находиться в диапазоне ± 0,3 м/с2 при фактически реализуемых скоростях движения.

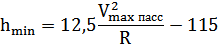

Увеличение непогашенного ускорения в грузовых поездах более диапазона ± 0,3 м/с2 допускается при наличии технико-экономического обоснования (на направлениях с большой разницей между максимальными скоростями пассажирских и грузовых поездов). Величина возвышения проверяется по формуле:

где

hmin – минимальное расчетное возвышение наружного рельса, мм;

Vmax пасс – максимальная допускаемая скорость пассажирских поездов, установленная приказом для данной кривой радиуса R, которая не должна превышать скорости получаемой по тяговому расчету ведущей серии локомотивов, км/ч;

115 – величина допускаемого недовозвышения наружного рельса из условия непревышения нормы непогашенного ускорения 0,7 м/с2.

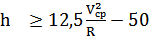

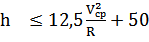

При этом для линий О, Г, Т проверяется, чтобы возвышение было в пределах:

где

Vср – средневзвешенная скорость грузовых поездов, км/ч;

50 – величина из условия непревышения ускорения ± 0,3 м/с2.

Максимальное возвышение наружного рельса в кривой с учетом допусков на содержание не должно превышать 150 мм, при превышение этой величины движение поездов закрывается.

Из полученных по формулам величин возвышение принимается большее и округляется до значения кратного 5.

В зависимости от конкретных условий работы пути в кривой (интенсивности износа рельсов по одной и другой нитям), полученная расчетом величина возвышения, при необходимости, может корректироваться в пределах нормативов непогашенных ускорений.

В кривых, расположенных на участках рекуперативного торможения, рекомендуется для компенсации действия продольных сжимающих сил увеличивать полученное расчетом возвышение на величину до 20%, а на кривых, расположенных на руководящих подъемах и близким к ним, для компенсации продольных растягивающих сил уменьшать полученное расчетом возвышение на величину до 15%. При этом должны соблюдаться нормативы по предельным непогашенным ускорениям.

Длины переходных кривых устанавливаются исходя из условий обеспечения требуемых действующими нормативами величин отвода возвышения наружного рельса и отвода кривизны, определяемого допускаемой скоростью нарастания поперечного непогашенного ускорения 0,6 м/с3.

Конец и начало отвода возвышения наружного рельса кривой и кривизны должны совпадать с точками начала переходной кривой и конца переходной кривой.

В стесненных условиях допускается устройство отводов возвышения без переходных кривых: либо на протяжении прямой, либо по 50% на прямой и кривой (без соблюдения условия совпадения отводов возвышения и кривизны).

В соответствии с Инструкцией по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 февраля 2020 г. № 436/р крутизна отвода возвышения в переходных кривых, соединяющих прямые и кривые участки или участки кривых с различной величиной возвышения должна соответствовать нормативам таблицы 2.4.

Таблица 2.4.

| Максимальный уклон отвода возвышения, мм/м, не более | Допускаемая скорость поездов, км/ч | |

| пассажирских | грузовых | |

| 0,7 | 250 | 90 |

| 0,8 | 220 | 90 |

| 0,9 | 200 | 90 |

| 1,0 | 180 | 90 |

| 1,1 | 160 | 90 |

| 1,2 | 140 | 90 |

| 1,4 | 120 | 90 |

| 1,5 | 110 | 90 |

| 1,6 | 100 | 90 |

| 1,7 | 95 | 85 |

| 1,8 | 90 | 80 |

| 1,9 | 85 | 80 |

| 2,1 | 80 | 75 |

| 2,3 | 75 | 70 |

| 2,5 | 70 | 65 |

| 2,7 | 65 | 60 |

| 2,9 | 55 | |

| 3,0 | 50 | |

| 3,1 | 40 | |

| 3,2 | 25 | |

| Более 3,2 | Закрытие движения | |

Уклоны отводов возвышения наружного рельса в кривых, измеряемые по наклону средней линии на отводе уровня, должны быть одинаковыми по всей длине переходной кривой. При превышении допускаемого уклона отвода возвышения наружного рельса на всей длине переходной кривой или ее части длиной не менее 30 м установленная скорость уменьшается, вплоть до закрытия движения поездов.

При несовпадении отводов возвышения наружного рельса кривой и кривизны, измеряемых соответственно по нулевым (средним) линиям на записи уровня и стрел, на величину более 20 м необходимость уменьшения установленной скорости движения поездов по данной кривой определяется по величине непогашенного ускорения анп и скорости ее изменения Ψ.

Скорость изменения непогашенного ускорения, м/с3

где ∆αнп - разность непогашенных ускорений на длине отвода кривизны L, м;

Vmax пасс - максимальная допускаемая скорость движения пассажирских поездов по кривой, км/ч.

Цитата ПТЭ:

«49. Для определения условий пропуска подвижного состава в зависимости от обращающихся и перспективных нагрузок все мосты должны быть проклассифицированы по грузоподъемности владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования).

Мосты и тоннели по перечню, утвержденному, владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования), ограждаются контрольно-габаритными устройствами, оборудуют оповестительной сигнализацией и заградительными светофорами в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Комментарии к п. 49 ПТЭ:

Принцип расчета грузоподъемности моста методом классификации заключается в определении его класса – количества единиц эталонной временной нагрузки, которое пролетное строение может выдержать при регулярной эксплуатации. Очевидно, что класс пролетного строения будет определяться наименьшим из классов его отдельных элементов.

При классификации подвижной нагрузки определяют ее класс – количество единиц эталонной нагрузки, вызывающей такое же невыгодное воздействие, как и рассматриваемая. Сопоставляя класс пролетного строения с соответствующим классом интересующей нас нагрузки, можно сделать выводы о возможности эксплуатации пролетного строения под данной нагрузкой.

В соответствии с Руководством по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением от 10 февраля 2021 г. № 249р и Руководством по определению грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 10 февраля 2021 г. № 250/р, установлены следующие категории мостов по грузоподъемности (таблица 2.5):

Таблица 2.5

| Категории | Мосты |

| I | Рассчитанные под нагрузку С14 при отсутствии неисправностей, снижающих их грузоподъемность, обеспечивающие обращение поездов с локомотивами и вагонами, имеющими погонную нагрузку до 137,29 кН/м пути (14,0 тс/м пути) включительно при нагрузке от осей локомотивов и вагонов на рельсы до 343,23 кН (35 тс). |

| II | Обеспечивающие обращение поездов с локомотивами и вагонами, имеющими погонную нагрузку до 102,97 кН/м пути (10,5 тс/м пути) включительно при нагрузке от осей локомотивов и вагонов на рельсы до 294,2 кН (30 тс), а также допускающие пропуск транспортеров грузоподъемностью до 300 т со скоростью не более 40 км/ч и со скоростью не более 25 км/ч при их грузоподъемности 301 – 500 т |

| III | Обеспечивающие обращение поездов с локомотивами и вагонами, имеющими погонную нагрузку до 92,48 кН/м пути (9,43 тс/м пути) включительно при нагрузке от осей локомотивов и вагонов на рельсы до 264,78 кН (27 тс), а также допускающие пропуск транспортеров грузоподъемностью до 300 т со скоростью не более 25 км/ч и со скоростью не более 15 км/ч при их грузоподъемности 301 – 500 т |

| IV | Обеспечивающие обращение поездов с локомотивами и вагонами, имеющими погонную нагрузку до 80,41 кН/м пути (8,2 тс/м пути) при нагрузке от осей локомотива и вагонов на рельсы до 264,78 кН (27 тс), а также допускающие пропуск транспортеров грузоподъемностью до 300 т включительно со скоростью не более 15 км/ч |

| V | Все остальные мосты, не обеспечивающие пропуск нагрузок, указанных для I – IV категории. Условия пропуска подвижного состава по таким мостам определяются расчетными методами в соответствии с указаниями раздела 4 Руководства по пропуску подвижного состава по железнодорожным мостам. |

Контрольно-габаритное устройство (КГУ) предназначено для выявления подвижного состава и груза, вышедших в пути следования из габарита, и обеспечения появления сигнала, запрещающего дальнейшее следование поезда до устранения негабаритности, с целью предупреждения повреждений искусственных сооружений (мостов с ездой по низу и тоннелей).

В состав КГУ входят:

путевое устройство (датчик контроля нижнего габарита подвижного состава);

регистрирующее устройство (группа реле), размещаемое в релейной и увязанное с устройствами МРЦ;

устройства индикации и управления, размещаемые на пульте электрической централизации (контрольные лампы, контрольный звонок и кнопка выключения КГУ – двухпозиционная, с фиксацией, пломбируемая).

В нормальном состоянии, когда КГУ включено в действие и исправно, на пульте электрической централизации ровным зеленым светом горит лампа «КГУ ЛЗ». При срабатывании КГУ во время нахождения поезда в зоне контроля, то есть на рельсовой цепи, в пределах которой расположено КГУ, происходит следующее:

заградительный светофор перекрывается на запрещающее показание;

на светофоре загорается световой указатель «КГУ»;

в последнюю станционную рельсовая цепь выдается сигнал АРС – АО;

на пульте электрической централизации гаснет зеленая лампа «КГУ ЛЗ» и начинает мигать красная лампа «КГУ ЛК»;

звонит звонок «КГУ».

Цитата ПТЭ:

«50. Порядок применения диагностических средств контроля состояния железнодорожного пути и сооружений инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) в соответствии с эксплуатационной документацией.»

Комментарии к п. 50 ПТЭ:

Порядок применения диагностических средств контроля состояния железнодорожного пути и сооружений инфраструктуры устанавливается в соответствии со следующими документами:

а) Положением о порядке контроля состояния главных и станционных путей путеизмерительными средствами, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2017 г. № 678/р;

б) Инструкцией по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 февраля 2020 г. № 436/р;

в) Положением о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2017 г. № 1471/р;

г) Распоряжением ОАО «РЖД» от 3 апреля 2021 г. № ЦДИ-283/р «О совершенствовании порядка контроля и оценки состояния верхнего строения пути на основе данных, получаемых по результатам работы автоматизированных систем видеонаблюдения, установленных на мобильных средствах диагностики».

д) Инструкцией по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 25 марта 2022 г.№ 754р.

Диагностика состояния пути проводится в форме визуального контроля (осмотр элементов пути) и с использованием современных диагностических и дефектоскопических систем и устройств.

Для визуального осмотра пути и выявления поверхностных дефектов применяются специальные штангенциркули, стальные линейки, профилографы и другие инструменты. Для измерения геометрических параметров рельсовой колеи в путевом хозяйстве применяются путевые шаблоны, путеизмерительные тележки, путеизмерительные вагоны.

Для наблюдений за состоянием земляного полотна применяются георадары, вагоны инженерно-геологического обследования или лаборатории инженерно-геологического обследования. Для создания условий исследования пути под нагрузкой лаборатории инженерно-геологического обследования конструктивно выполнены в поездном варианте.

Для обнаружения скрытых дефектов рельсов применяются дефектоскопы различных типов, различающиеся принципом действия (магнитные и ультразвуковые), методом проверки (одно- и двухниточные) и конструктивным исполнением (переносные, тележечные, вагоны –дефектоскопы и др.).

Планово-предупредительное обеспечение работоспособного технического состояния является основным принципом обеспечения безопасности движения в путевом хозяйстве. Безопасность железнодорожного пути по параметрам движения поездов в реальном времени обеспечивается предупреждениями об особых условиях следования, в том числе об ограничениях скорости.

Современные комплексы автоматизированной диагностики пути и стрелочных переводов выполняются в виде съемных микропроцессорных дефектоскопов с непрерывной регистрацией результатов контроля; совмещенных дефектоскопных автомотрис или вагонов-дефектоскопов, включенных в единую автоматизированную систему сбора, хранения, обработки и анализа результатов контроля. Такая аппаратура существенно снижает влияние человеческого фактора на контроль состояния пути.

Новая методика основывается на расчетной вероятности выявления дефектов различными комплексными средствами дефектоскопии в зависимости от интенсивности выхода и развития остродефектных рельс, грузонапряженности, пропущенного тоннажа, климатических условий эксплуатации пути ряда других факторов.

В качестве рабочего средства оперативного контроля состояния пути используются ручные путеизмерительные тележки с электронным блоком памяти или функционально более полные дефектоскопы.

Данные устройства в автоматическом режиме производят измерения и запись в базу данных (БД), расшифровку состояния рельсовой колеи по шаблону и уровню и регистрируют неисправности верхнего строения пути, визульно выявленные бригадиром (или дорожным мастером) с привязкой к месту каждой неисправности. По окончании проверки данные о состоянии пути из БД тележки переносятся в единую автоматизированную систему управления и диагностики. Результаты автоматической расшифровки состояния пути по шаблону и уровню с нанесенными неисправностями пути печатаются на бумажной ленте и составляется ведомость расшифровки состояния пути.

С помощью мобильных лабораторных комплексов решаются задачи оперативного определения физико-механических параметров проб исследуемых грунтов; ведется математическая обработка результатов выполненных исследований, оперативное выполнение расчетов по определению устойчивости и несущей способности земляного полотна; разрабатываются рекомендации по усилению полотна в тех случаях, где это необходимо.

Цитата ПТЭ:

«51. Рельсы и стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования и железнодорожных путях необщего пользования по мощности и состоянию должны соответствовать условиям их эксплуатации (грузонапряженности, осевым нагрузкам и скоростям движения поездов).

Рельсы железнодорожного пути (на прямых и в кривых участках) должны иметь установку с уклоном внутрь рельсовой колеи по отношению к верхней постели шпал (далее – подуклонка) 1/20 (наклон внутрь колеи относительно поверхности шпал), если иное не предусмотрено проектной документацией.

Подуклонка рельсов не должна быть меньше 1/60 и больше 1/12, а по внутренней рельсовой нити в кривых участках пути при возвышении наружной нити свыше 85 мм – соответственно меньше 1/30 и больше 1/12 и должны соответствовать проектной или эксплуатационной документации железнодорожного пути.»

Комментарии к п. 51 ПТЭ:

С учетом заданных параметров грузонапряженности, осевых нагрузок и скоростей движения поездов, рельсы и стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования по мощности и состоянию должны содержаться в соответствии с Правилами назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД»

от 17 декабря 2021 г. № 2888/р.

Рельсы классифицируют по типам, назначению, термическому упрочнению, минимальной твердости поверхности катания, точности изготовления профиля, значениям отклонений от прямолинейности, качеству поверхности, наличию отверстий в шейке рельса и другим параметрам.

Тип рельсов обозначают буквой «Р» и двузначным числом, соответствующим значению массы в килограммах (округленному до целого) одного метра рельса данного профиля (пример – условные обозначения типа рельсов: Р50, Р65, Р75).

Рельсы подразделяют:

по назначению:

а) рельсы общего назначения;

б) рельсы специального назначения:

1) рельсы низкотемпературной надежности (НН);

2) рельсы повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК);

3) рельсы для скоростного совмещенного движения (СС);

4) рельсы для высокоскоростного движения (ВС);

по типам:

а) Р50;

б) Р65;

в) Р65К (для наружных нитей кривых участков пути);

г) Р75;

по способу выплавки стали:

а) в конвертере (К);

б) в электропечи (Э);

по термическому упрочнению:

а) термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ);

б) термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ);

в) нетермоупрочненные (НТ);

по классу прочности (минимальной твердости):

а) 370 (термоупрочненные);

б) 350 (термоупрочненные);

в) 320 (нетермоупрочненные);

г) 300 (нетермоупрочненные);

д) 260 (нетермоупрочненные);

по классу точности изготовления профиля (классу профиля):

а) ХХ;

б) Х;

в) Y;

по классу прямолинейности:

а) А;

б) В;

в) С;

по классу качества поверхности:

а) Е;

б) Р;

по наличию болтовых отверстий на концах:

а) с отверстиями;

б) без отверстий

Классификация по категориям рельсов приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Классификация по категориям рельсов

| Обозначение категории | Характеристика категории рельсов |

| ДТ400ИК | Дифференцированно термоупрочненные, высокой износостойкости и контактной выносливости |

| ДТ370ИК | Дифференцированно термоупрочненные с прокатного/отдельного нагрева повышенной износостойкости и контактной выносливости |

| ОТ370ИК | Объемно термоупрочненные повышенной износостойкости и контактной выносливости |

| ДТ370ВС | Дифференцированно термоупрочненные, повышенной твердости, для высокоскоростного пассажирского движения |

| ДТ370СС | Дифференцированно термоупрочненные, повышенной твердости, для скоростного совмещенного пассажирского и грузового движения |

| ДТ370НН | Дифференцированно термоупрочненные, повышенной твердости, низкотемпературной надежности |

| ДТ370 | Дифференцированно термоупрочненные, повышенной твердости, общего назначения |

| ДТ350ВС | Дифференцированно термоупрочненные с прокатного/отдельного нагрева для высокоскоростного пассажирского движения |

| ДТ350СС | Дифференцированно термоупрочненные с прокатного/отдельного нагрева для скоростного совмещенного движения |

| ОТ350СС | Объемно термоупрочненные для скоростного совмещенного движения |

| ДТ350НН | Дифференцированно термоупрочненные с прокатного/отдельного нагрева низкотемпературной надежности |

| ОТ350НН | Объемно термоупрочненные низкотемпературной надежности |

| ДТ350 | Дифференцированно термоупрочненные с прокатного/отдельного нагрева общего назначения |

| ОТ350 | Объемно термоупрочненные общего назначения |

| НТ320ВС | Нетермоупрочненные для высокоскоростного пассажирского движения |

| НТ320 | Нетермоупрочненные высокой прочности общего назначения |

| НТ300 | Нетермоупрочненные повышенной прочности общего назначения |

| НТ260 | Нетермоупрочненные обычной прочности общего назначения |

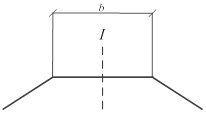

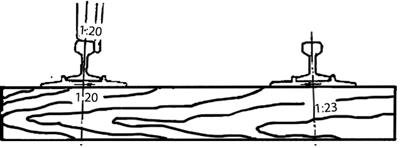

Подуклонка рельсов – установка рельсов с уклоном 1/20 внутрь рельсовой колеи по отношению к верхней постели шпал (рисунок 2.16).

Рисунок 2.16 – Подуклонка рельсов

Размер подуклонки рельсов определяется коничностью основных рабочих частей бандажей (поверхности катания) новых колес подвижного состава. Коничность бандажей колесных пар исключает их износ в виде желоба и обеспечивает меньшую чувствительность колесных пар к неисправностям пути. Подуклонка рельсов создает лучшие условия опирания колес на рельсы, уменьшает эксцентриситет приложения нагрузки от колес и пластичной деформации головок рельсов. Она направлена внутрь колеи для лучшего сопротивления воздействию колес, стремящихся опрокинуть рельсы в наружную сторону колеи. При деревянных шпалах подуклонка рельсов достигается укладкой рельсов на металлической клиновые подкладки, при железобетонных шпалах – соответствующей формой верхней постели шпалы. Допускаемые отклонения подуклонки рельсов на отечественных железных дорог ±1/30 (подуклонка рельсов не должна быть более 1/12 и менее 1/60). На криволинейных участках пути при возвышении наружного рельса происходит «разуклонение» рельсов в горизонтальной плоскости, что требует исправления подуклонки рельсов. На путях, примыкающих к стрелочным переводам и крестовинам, подуклонку рельсов делают постепенно на протяжении 12,5 м. Правильность подуклонки рельсов проверяют специальными шаблонами без нагрузки на путь.

Цитата ПТЭ:

«52. Стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования должны иметь крестовины следующих марок:

на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях, по которым происходит движение пассажирских поездов, – не круче 1/11;

на перекрестных переводах и одиночных, являющихся продолжением перекрестных, – не круче 1/9;

стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда проходят только по прямому пути перевода, допускаются крестовины марки не круче 1/9, при этом допускается отклонение движения пассажирских поездов на боковой путь по стрелочным переводам марки 1/9, если замена таких переводов на марку 1/11 вызывает переустройство стрелочных горловин, осуществить которое в данное время не представляется возможным;

на приемо-отправочных железнодорожных путях грузового движения – не круче 1/9, симметричных крестовин – не круче 1/6;

на прочих железнодорожных путях – не круче 1/8, симметричных крестовин – не круче 1/4,5.

На железнодорожных путях необщего пользования допускается использование стрелочных переводов с крестовинами следующих марок:

на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях – не круче 1/9, симметричных крестовин – не круче 1/6;

на прочих железнодорожных путях – не круче 1/7, симметричных крестовин – не круче 1/4,5;

на подгорочных железнодорожных путях – не круче 1/9, симметричных – не круче 1/6.

На стрелочных переводах, глухих пересечениях и примыкающих к ним путям запрещается укладка рельсов разного типа.

Расстояние между отведенным остряком и рамным рельсом должно обеспечивать проход колес без касания остряка. Разность ширины колеи и величины желоба между остряком и рамным рельсом в конце строжки остряка не должна быть более 1458 мм.

Вертикальный износ рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин и порядок их эксплуатации при превышении норм износа определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) в соответствии с проектной, эксплуатационной и ремонтной документацией.

Взаимное положение остряков и рамных рельсов контролируется средством измерений (далее – шаблон). Измерение производится в контрольных точках: в острие остряка и на расстоянии (450 ±10) мм от него – для стрелок марки 1/22; (350 ±10) мм – для стрелок марки 1/18; (200 ± 10) мм – для обыкновенных и симметричных стрелок марок 1/11 и 1/9; (120 ±10) мм – для симметричных стрелок марки 1/6 и перекрестных переводов марки 1/9. При наличии просвета между наклонной гранью шаблона и головкой рамного рельса движение по стрелочному переводу в направлении от рамного рельса к крестовине запрещается.

При зазоре между подошвой остряка, подвижного (поворотного) сердечника и подушкой стрелочного башмака более 10 мм на двух и более брусьях в пределах участка прилегания к рамному рельсу (усовику) движение закрывается.

При наличии просвета между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка (подвижного сердечника) более 10 мм на двух и более накладках, движение закрывается.»

Комментарии к п. 52 ПТЭ:

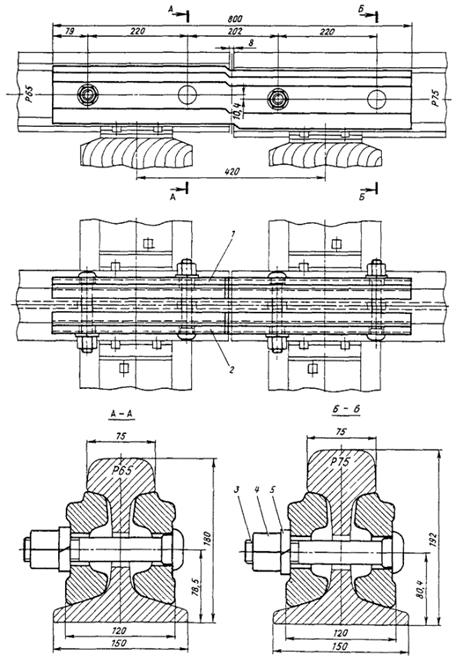

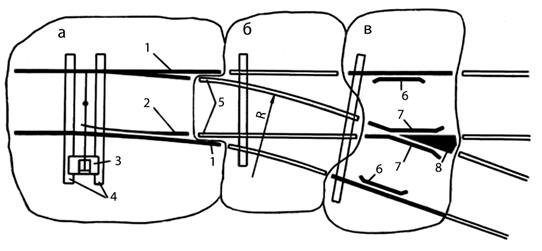

Стрелочный перевод – устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой (рисунок 2.17). Стрелочные переводы состоят из стрелок, крестовин и соединительных путей между ними.

Центром стрелочного перевода называется точка пересечения осей основного и ответвленного (бокового) путей.

Математический центр – точка пересечения продолжения рабочих кантов сердечника крестовины. Практическое острие, которым заканчивается сердечник, имеет ширину 9-12 мм.

Горлом крестовины называется сечение, в котором расстояние между рабочими кантами усовиков минимально.

Промежуток от горла до практического острия крестовины, на котором гребни колес не направляются рельсовыми нитями, называется вредным пространством или мертвой зоной.

а — стрелка с переводным механизмом;

б — соединительные пути;

в — крестовина с контррельсами;

1 — рамные рельсы;

2 — остряки (перья);

3 — переводной механизм стрелки;

4 — переводные брусья;

5 — корни (неподвижные концы) остряков;

6 — контррельсы;

7 — усовики крестовины;