Самостраховка и самозадержание

Самостраховка перед препятствием. Подготовка к ней состоит в проведении ряда мероприятий для проверки своей готовности к преодолению препятствия.

Они включают проверку индивидуального снаряжения (наличие, качество, опробование его в действии); проверку индивидуальных спасательных средств (для туриста-водника — надувного жилета, пояса, кругов; для горного туриста — лавинного шнура и т. д.); мысленное повторение плана собственных действий, необходимых для преодоления препятствия; оценку возможных вариантов срыва на препятствии и экстренных действий для предупреждения травматизма; общую мобилизацию физических и психических сил на преодоление препятствия.

Использование палки (ледоруба). Основа самостраховки при прохождении многих препятствий в пеших, горных, частично лыжних путешествиях состоит в использовании дополнительной опоры — альпенштока, ледоруба, лыжной палки. Если препятствие несложное, палка держится одной рукой, создавая в случае необходимости третью опору и помогая устойчивости.

При движении по крутым или скользким склонам палку держат в двух руках в положении «на изготовку»: рука, держащая верхний конец палки на уровне груди, обхватывает древко ладонью кверху, а другая рука, находящаяся ближе к нижнему концу (штычку) палки, берет древко ладонью книзу и в любой момент готова как бы придавить палку к склону. С помощью палки можно постоянно сохранять в движении две точки опоры: пока турист делает очередные два шага, он опирается палкой на склон, затем, стоя на двух ногах, быстро переносит палку вперед, в другую точку опоры, и цикл движения повторяется.

При пересечении склона (траверсе, движении зигзагом) шгтычок палки должен быть всегда обращен к склону. При перемене направления или повороте к склону другим боком палка перехватывается руками без отрыва штычка от земли.

Ледоруб на опасных склонах держат также в двух руках (верхняя сжимает металлическую головку ледоруба), клювом вниз и от себя.

Переправляясь вброд с палкой, ее штычок выносят навстречу течению. На переправе вброд на веревке категорически запрещается использовать петли со схватывающими узлами. Самостраховка подобным способом при движении по веревочным перилам может применяться на «сухом месте» (спусках, подъемах, траверсах), причем длина самостраховочной петли должна быть короче вытянутых рук.

Рис. 19. Самозадержание на снегу.

Рис. 19. Самозадержание на снегу.

Самозадержание. Состоит в умении прекратить или хотя бы частично затормозить падение, срыв и т. п.

При падении или соскальзывании на травянистом склоне или мелкой осыпи необходима мгновенная опора палкой (альпенштоком, ледорубом) в склон из положения «на изготовку». Если это не удалось сделать и турист покатился вниз, надо стремиться сразу перевернуться на живот, головой вверх, и задерживаться палкой в положении лежа. При этом палка удерживается в полусогнутых руках и упирается штычком наискось в землю.

При падении на снежном склоне турист должен рывком перевернуться на живот и, вжимая палку штычком в снег, постепенно затормозить движение. Очень важно, чтобы ноги упавшего были широко раздвинуты и упирались ступнями в склон (рис. 19).

Веревки и узлы

Веревки. При передвижении и преодолении препятствий наиболее распространено применение капроновых веревок основных (толщина 9—11 мм, длина 30—40 м) и вспомогательных (толщина 5— 7 мм, длина 30—40 м и 4,5—5 м). Их используют при наведении различных переправ, организации подъема или спуска по крутому склону, при страховке на опасных скальных, снежных и других участках маршрута.

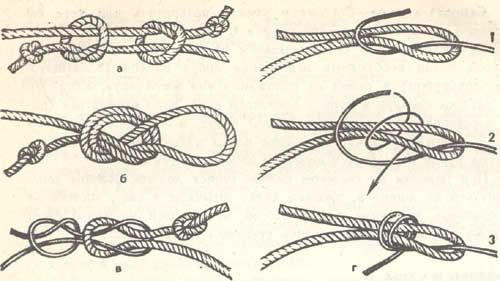

Рис. 20. Завязывание узлов: а - ткацкого; б – «проводника»; в - прямого; г - брамшкотовогоУзлы для связывания двух веревок. Если веревки одинакового диаметра, то их связывают узлом ткацким или прямым («морским») (рис. 20 а, в). При разной толщине веревок применяют брамшкотовый узел (рис. 20 г).

Рис. 20. Завязывание узлов: а - ткацкого; б – «проводника»; в - прямого; г - брамшкотовогоУзлы для связывания двух веревок. Если веревки одинакового диаметра, то их связывают узлом ткацким или прямым («морским») (рис. 20 а, в). При разной толщине веревок применяют брамшкотовый узел (рис. 20 г).

При вязке узлов не следует забывать на концах связанных веревок делать дополнительные страховочные (контрольные) узлы: при больших нагрузках на веревку они будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.

Надо также помнить о другой особенности узлов: они должны не только крепко держаться, но и легко развязываться, когда в этом есть необходимость. Узлы в «саморазвязывающемся» варианте вяжутся с дополнительной петелькой одного из концов веревки в узле или с палочкой, предварительно вставленной в узел.

Рис. 21. Обвязывание узлом «булинь» с подтяжками из конца веревки

Рис. 21. Обвязывание узлом «булинь» с подтяжками из конца веревки

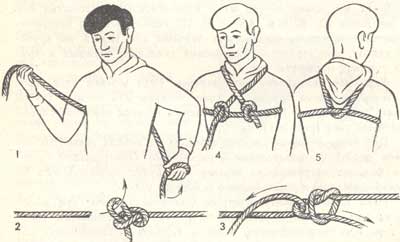

Узлы для петель и обвязки. Применяются для прнвязывания веревки петлей к неподвижному предмету (дереву, скале) и для обвязывания туриста при организации страховки.

Наиболее распространены узлы «проводника» (рис. 206) и «булинь» (рис. 21). Первый более прост, может быть сделан как на конце, так и в середине веревки, но после натяжения с трудом развязывается.

При страховке эти узлы используют обычно в сочетании с подтяжками, получая так называемую грудную обвязку.

Рис. 22. Завязывание узлов: а — «удавки»; 6 — «схватывающего»

Рис. 22. Завязывание узлов: а — «удавки»; 6 — «схватывающего»

Обвязка-беседка вяжется из короткого конца вспомогательной веревки и применяется при навесной переправе.

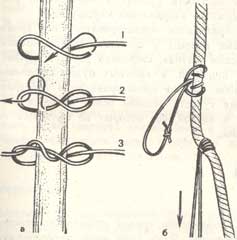

Вспомогательные узлы. Узел «удавка» (рис. 22а) может быть использован для быстрого и надежного крепления веревки к дереву, камню, выступу. Вяжется на конце веревки.

«Схватывающий» узел (рис. 22б) вяжут из вспомогательной веревки на основной и используют при страховке, подъемах, натягивании веревки на переправе и т. п. Своеобразие узла состоит в том, что, будучи ослаблен, он легко передвигается рукой по основной веревке, а при резком натяжении вспомогательной веревки сразу же затягивается. Вяжется на конце веревки петлей.

Узел «стремя» применяется для привязывания веревки, при вязке транспортировочных устройств, подъемах и т. п. Он легко регулируется и без труда развязывается. Вяжется на конце и в середине веревки.

ПРИЕМЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ПУТЕШЕСТВИИ

ПРИЕМЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ПУТЕШЕСТВИИ

Ориентироваться на местности — значит найти направление сторон горизонта и свое местонахождение относительно окружающих местных предметов и элементов рельефа. Ориентирование при передвижении в незнакомой местности состоит в определении расстояний и выдерживании нужного направления маршрута.

Практически туристу приходится ориентироваться все время, применять самые различные приемы и средства ориентирования: карту, компас, часы, небесные светила, очертания рельефа, различные местные предметы и признаки. У опытных путешественников вырабатывается даже особое чувство ориентирования в пространстве. Для начинающего же туриста основой основ является умение работать с компасом и картой, без которых не обходятся ни одно туристское путешествие.

ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОГРАФИИ

Карты и схемы

Карта. Это уменьшенное изображение земной поверхности, выполненное в определенном масштабе. Виды карт очень разнообразны. Наиболее точные — топографические. Однако туристы чаще всего имеют дела с областными картами и туристскими картосхемами.

Областные административные карты, выпушенные для большинства областей СССР, дают представление о расположении населенных пунктов и позволяют видеть изображение большого участка местности.

Туристские картосхемы издаются для наиболее популярных районов путешествий. Они менее подробны и точны, чем топографические, но содержат данные, которых нет на топографических картах (расположение туристских баз, лагерей, экскурсионных объектов, наиболее живописных мест и т. п.). На некоторых картосхемах изображен тот или иной маршрут, другие снабжены подробным описанием местности и встречающихся достопримечательностей. Для практического движения по маршруту желательно иметь схему (план, кроки) более крупного масштаба.

Схема местности. Выполняется обычно на основе карты, путем перерисовки с нее наиболее важных элементов рельефа или прямым копированием по квадратам (с увеличением). Для копирования наиболее удобно применять фотографию, допускающую любое изменение масштаба оригинала, или калькирование с последующим получением синек. Можно использовать простую бумагу. В этом случае карту кладут на стекло, поверх нее бумагу, а под стекло помещают электролампу. Просвеченный таким образом рисунок карты легко перенести даже на толстую бумагу.

Схему (карту) целесообразно наклеить на тонкий плотный картон, разрезать на небольшие прямоугольники (по формату имеющегося планшета) и наклеить на ткань с 2—3-миллиметровыми интервалами между прямоугольниками. В таком виде она может быть легко свернута «гармошкой» и сохранена от перетирания. Чтобы обезопасить схему (карту) от дождя, ее поверхность следует покрыть бесцветным лаком.

Масштаб

Масштаб — это отношение длин линии на карте к длине соответствующей ей ливни на местности. Точность изображения местности на карте, полнота, подробность карты зависят от ее масштаба. Масштабы бывают двух видов — численный и линейный.

Численный масштаб изображается в виде дроби, числитель которой равен единице, а знаменатель — числу, показывающему, во сколько раз на карте уменьшена действительная длина линии.

Например: - 1/250000 1/50000.

Линейный масштаб изображается прямой линией, разделенной на сантиметры или другие равные части. Эти части называются основанием масштаба. Им соответствует определенное число (надписываемое рядом) метров или километров на местности.

При уменьшении масштаба многие детали, чтобы не загружать карту, не изображают: так, пропадают мелкие повороты и изгибы дорог, рек и ручьев. Это следует учитывать во время путешествия. Длина извилистой реки, петляющей грунтовой дороги, береговой кромки озера, замеренные по карте мелкого масштаба, на местности окажутся намного больше вследствие того, что на карте все эти детали отсутствуют, а дано только общее, генеральное направление линий.

Чтение карты

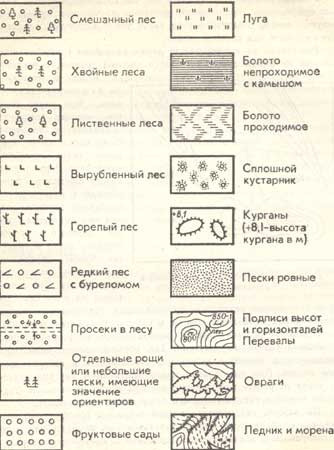

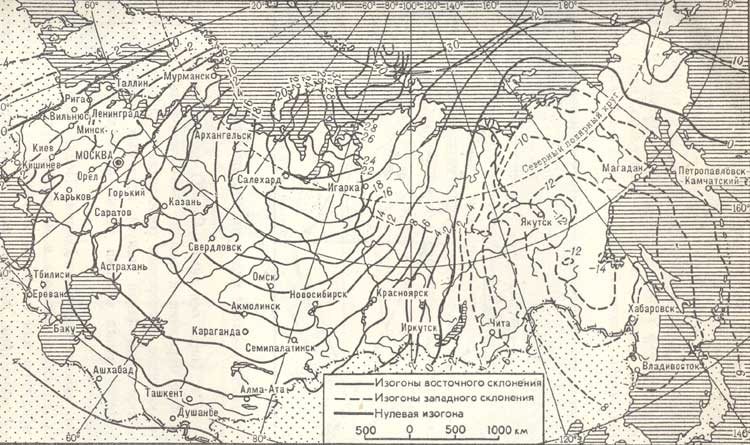

Условные знаки. Это азбука, знание которой необходимо для чтения карты. Хотя обозначения условных знаков в определенной мере зависят от масштаба карты, все их принято делить на три группы: масштабные, внемасштабные и пояснительные. Первые изображают местные предметы (обычно контуром), которые «укладываются» в масштаб карты: озера, крупные города и т. п. Вторые — объекты, которые не могут быть выражены в данном масштабе. По такому знаку нельзя судить о действительном размере показанного на карте селения, колодца или моста. К третьим знакам относятся цифры, надписи и другие обозначения.

С уменьшением масштаба карты масштабные условные знаки превращаются во внемасштабные. При чтении условных знаков надо знать, что карта (план) изображает, как правило, летнее состояние местности. Наиболее распространенные и нужные для путешественника условные знаки изображены на рис. 24.

Рис. 23. Изображение форм рельефа горизонталями.

Рис. 23. Изображение форм рельефа горизонталями.

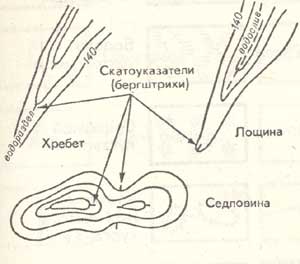

Рельеф местности. Изображается на крупномасштабных картах при помощи горизонталей, которыми называются кривые замкнутые линии, соединяющие на карте точки местности, одинаковые по высоте над уровнем океана.

Расстояние по высоте между двумя смежными горизонталями, взятыми на одном скате, называется высотой сечения, а расстояние между горизонталями по плану — заложением. Чем круче скат, тем меньше величина заложения, и наоборот Для определения крутизны ската измеряют кратчайшее расстояние между соседними горизонталями и по шкале подбирают соответствующее ему заложение, против которого читают крутизну ската в градусах. Чтобы определить направление ската по горизонталям, на некоторых из них ставятся перпендикулярные черточки—скатоуказатели (бергштрихи), «смотрящие» своим свободным концом в сторону понижения (рис. 23).

Некоторые формы рельефа изображаются не горизонталями, а особыми условными значками. Так, обрывы, овраги, валы, ямы показываются линией с зубчиками, обращенными в сторону крутого склона. При пользовании мелкомасштабными картами туристы могут встретить изображение рельефа способом отмывки (сгущения теней) и гипсометрическим («чем выше, тем темнее»).

Условные знаки на картах

Рис. 25 Склонения магнитной стрелки и азимуты.

Рис. 25 Склонения магнитной стрелки и азимуты.

На картах, где нанесена только гидросеть (реки, ручьи, озера), рельеф приходится «дорисовывать» в уме, опираясь на густоту, направление и извилистость водотоков и высотные отметки.

На схемах и планах горных районов рельеф часто изображают только линиями водоразделов (гребней), отметками основных вершин, показом рек и ледников.

СПОСОБЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Ориентирование с помощью компаса и карты

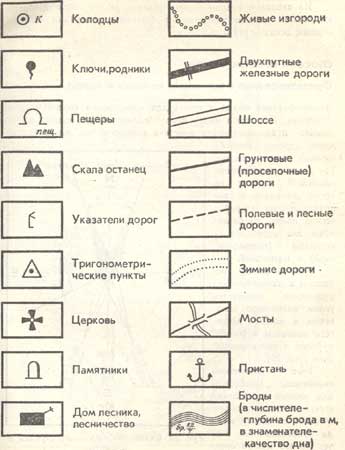

Ориентирование карты. Служит для определения своего местонахождения. Для этого карту кладут горизонтально, ставят на нее, компас и вращают карту вместе с компасом так, чтобы направление стрелки компаса совпало с меридианом. Так как направление магнитной стрелки не точно совпадает с направлением на географический полюс, то различают два меридиана — истинный (географический) и магнитный.

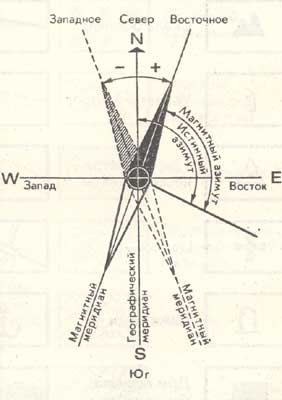

Разница между истинным и магнитным меридианами называется углом магнитного склонения и может достигать величины в 10—20° и более и иметь разный знак (рис. 25).

Учет магнитного склонения. Необходим для точного определения своего местонахождения. Местное склонение иногда указывают на карте. Но его можно определить также по Полярной звезде или приближенно, без учета местных магнитных аномалий, по прилагаемой схеме (рис. 26).

Рис. 26 Схематическая карта магнитного слонения на территории СССР

Если магнитное склонение восточное, то на картах оно подписывается со знаком плюс (например, +7°). Это означает, что истинный север находится влево от направления северного конца магнитной стрелки на величину в 7°. Следовательно, надо повернуть компас так, чтобы северный конец стрелки совпал с указанием на лимбе «7°». Тогда, ось лимба С — Ю пройдет через истинный географический меридиан и компас окажется точно ориентированным по отношению к сторонам горизонта. В случае западного магнитного склонения (знак минус) истинный север лежит вправо от северного конца стрелки также на величину градусов магнитного склонения.

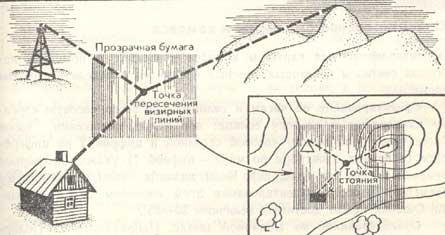

Рис. 27. Ориентирование карты по местным предметам.

Рис. 27. Ориентирование карты по местным предметам.

Определение своего местонахождения. После того как карта сориентирована, ее «привязывают» к. местности путем визирования на заметные предметы или с помощью компаса. Для этого узнают по компасу магнитные азимуты на два ориентира и, сделав поправки на местное магнитное склонение, определяют географические (истинные) азимуты этих ориентиров. Затем из точки изображения ориентиров на карте проводят линии под обратным азимутом (обратный азимут равен наблюдаемому ±180°). Пересечение линий на карте и определит точку вашего местонахождения (рис. 27).

Ориентирование с картой без компаса

Ориентирование с картой, но без компаса отличается тем. что карту ориентируют по линиям местности или по ориентирам.

Ориентирование по линии местности. В походе применяется при совпадении маршрута с прямолинейным участком дороги, просеки, реки. В данном случае достаточно провизировать направление еще на один ориентир. Пересечение этого направления с изображением линии местности на карте и даст точку стояния (метод полуобратной засечки).

Точечный ориентир и метод обратной засечки. При нахождении туриста вблизи точечного ориентира следует найти этот ориентир на карте и по второму ориентиру направить верхний обрез карты на север. Если ориентиры находятся далеко, то точку стояния определяют методом обратной визирной засечки. Для этого сориентировав карту, последовательно визируют и прочерчивают направления к двум ориентирам. Точка пересечения направлений будет точкой стояния. Для контроля берут третье направление.

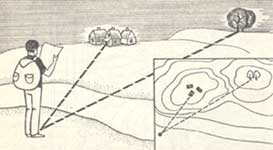

Рис. 28. Ориентирование способом Болотова.

Рис. 28. Ориентирование способом Болотова.

Способ Болотова. Применяют при невозможности точно сориентировать карту. Для этого из одной точки на листке прозрачной бумаги последовательно визируют и прочерчивают направления на три видимых на местности и опознанных на карте ориентира. Затем накладывают прозрачную бумагу на карту так, чтобы прочерченные направления на ориентиры прошли через их изображения на карте (рис. 28). При таком положении листка точка на нем (и карте) будет точкой местонахождения туриста.

На практике путешественники часто прибегают также к приближенному ориентированию, определяя точку стояния по расстоянию до ближайшего имеющегося на карте ориентира.

Ориентирование без карты и компаса

Ориентирование без карты и компаса позволяет с помощью небесных светил и некоторых местных предметов определить стороны горизонта.

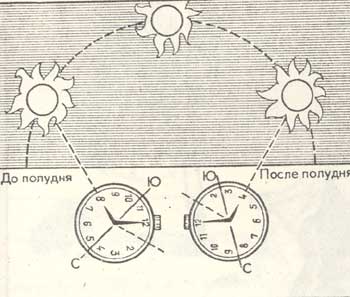

Рис. 29. Ориентирование по солнцу и часам (для зимней половины года)

Рис. 29. Ориентирование по солнцу и часам (для зимней половины года)

Ориентирование по часам и солнцу. Для этого часовую стрелку направляют в сторону солнца: при таком положении часов биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой 2 на циферблате (в период с октября по март—цифрой 1) укажет примерное направление на юг (рис. 29). Часы должны идти по местному времени. Точность ориентирования этим способом летом невелика. Ошибка может достигать величины 20—25°.

Ориентирование по Полярной звезде. Направление на Полярную звезду определяется следующим образом. Через две крайние звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой откладывается пятикратное расстояние между этими звездами. В конце пятого отрезка находится Полярная звезда, точно указывающая (ошибки менее 2°) на север (рис. 30).

Ориентирование по луне. Для приблизительного ориентирования полезно знать, что летом в первую четверть луна в 20 часов находится на юге, в 2 часа ночи — на западе, в последнюю четверть в 2 часа ночи — на востоке, в восемь утра — на юге. При полнолунии ночью стороны горизонта определяют так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце.

Рис. 30. Ориентирование по Полярной звезде.

Рис. 30. Ориентирование по Полярной звезде.

Ориентирование по местным предметам

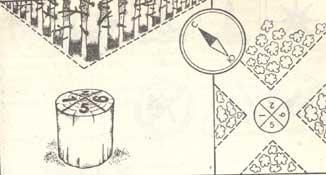

Некоторые местные предметы и признаки также могут служить простейшим, хотя и не очень точным «компасом» для путешественника (рис. 31).

Известно, например, что мхи и лишайники покрывают северную сторону деревьев и камней, смола больше выступает на южной половине ствола хвойного дерева, муравьи устраивают свои жилища к югу от ближайших деревьев или кустов и делают южный склон муравейника более пологим, чем северный, алтарь у православных церквей находится на востоке н т. п.

Рис. 31. Определение сторон горизонта по муравейнику; по таянию снега в овраге; по лунке у дерева; по снегу, прилипшему к камню.

Рис. 31. Определение сторон горизонта по муравейнику; по таянию снега в овраге; по лунке у дерева; по снегу, прилипшему к камню.

Не рекомендуется ориентироваться по таким; неверным, хотя и всем известным признакам, как густота и пышность кроны с той или иной стороны у отдельно стоящего или находящегося в гуще леса дерева, по годичным кольцам прироста древесины на пнях спиленных деревьев. И густота кроны и ширина годичных колец зависят от целого ряда факторов, среди которых освещенность солнцем может быть не главным.

Весьма осторожно надо прибегать к ориентированию по квартальным столбам в лесу. Хотя считается, что ребро между двумя соседними гранями столба с наименьшими цифрами указывает на север (рис. 32), нужно помнить, что просеки в данном лесу метут быть прорублены не по меридианам и параллелям, а по линии рельефа или параллельно дорогам и границам угодий.

Рис. 32. Определение сторон горизонта по квартальному столбу на лесной просеке.

Рис. 32. Определение сторон горизонта по квартальному столбу на лесной просеке.

Ориентирование по туристской маркировке

Туристская маркировка—это система специальных условных обозначений, которые наносятся на местные предметы для разметки туристских маршрутов.

Рис. 33. Некоторые рекомендательные, запрещающие и ограничивающие знаки туристской маркировки: 1 — достопримечательность; 2 — памятник или памятное место; 3 — брод; 4 — автобусная остановка; 5 — место для разведения костра; 6 — привал запрещен; 7 — место, опасное для купания; 8 — трогать запрещено

Рис. 33. Некоторые рекомендательные, запрещающие и ограничивающие знаки туристской маркировки: 1 — достопримечательность; 2 — памятник или памятное место; 3 — брод; 4 — автобусная остановка; 5 — место для разведения костра; 6 — привал запрещен; 7 — место, опасное для купания; 8 — трогать запрещено

Маркировка включает различные виды марок, направляющих стрелок, указателей и иных знаков, которые в своих символах, форме, цвете и буквенно-цифровом коде несут необходимую для туриста информацию и помогают ориентироваться на местности.

Главный элемент маркировки — маршрутная марка — имеет форму прямоугольника (основной формат — 180—240 мм), на белом поле которого нанесена цветная полоса или поставленный на угол квадрат. Марка с красной полосой обозначает многодневный категорийный маршрут, с синей — на значок «Турист СССР», с зеленой — 3—4-дневный, с желтой — 1—2-дневный (с ночлегами). Марки с цветными квадратами обозначают различные маршруты для походов без ночлегов.

Рис. 34. Упрощенная туристская маркировка: 1 — обзорная точка; 2 — памятник; 3 — питьевая вода; 4 — приют, место для бивака; 5 — опасность; 6 — конец пути

Рис. 34. Упрощенная туристская маркировка: 1 — обзорная точка; 2 — памятник; 3 — питьевая вода; 4 — приют, место для бивака; 5 — опасность; 6 — конец пути

Ориентируясь по маркам, туристы могут пройти маршрут без карты, компаса и описания: указательные, предупреждающие, предписывающие и запрещающие знаки подскажут, где имеются объекты для осмотра, бивачные площадки, приюты, охраняемые природные достопримечательности, места для купания, каково расстояние до того или иного пункта, какие виды деятельности туристов разрешены, какие опасности ожидаются впереди и т. п. Некоторые из этих единых знаков приведены на рис. 33. Поскольку маркировка в полном объеме осуществляется, как правило, лишь на плановых маршрутах, в самодеятельных путешествиях I—III категорий сложности для ориентирования используются также знаки упрощенной маркировки (рис. 34).

ОЦЕНКА РАССТОЯНИЙ И ВРЕМЕНИ

Определение расстояния шагами

Для определения расстояния по своим шагам надо знать их длину. Средняя длина пары шагов условно может быть принята равной 1,5м. Счет шагов можно вести тройками, отсчитывая тройки попеременно под правую и левую ногу. Если расстояние измеряется бегом, то счет ведется на пятерки шагов. При измерении больших расстояний каждую сотню отсчитанных пар или троек шагов отмечают записью, загибанием пальцев или другим способом. Более удобно пользоваться специальным прибором—шагомером.

Определение расстояния построением подобных треугольников

При определении расстояния до недоступных предметов используют различные приемы, связанные с построением подобных треугольников.

Определение расстояния с помощью спички. Спичка — простейший дальномер. Предварительно на ней надо нанести чернилами или карандашом двухмиллиметровые деления. Необходимо также знать примерную высоту предмета, до которого определяется расстояние. Так, рост человека в метрах равен 1,7, колесо велосипеда имеет высоту 0,75, всадник—2,2, телеграфный столб—6, одноэтажный дом без крыши — 2,5—4 метра.

Допустим, надо определить расстояние до телеграфного столба. Направляем на него спичку на вытянутой руке (рис. 35), длина которой у взрослого человека равна приблизительно 60 см. На спичке изображение столба заняло два деления, то есть 4 миллиметра. На этих данных нетрудно составить такую пропорцию:

длина руки / расстояние до столба = отрезок спички / высота столба = 0,60/Х = 0,004 / 6,0; Х=0,60*6,0/0,004=900

Рис. 35. Определение расстояния с помощью спички

Рис. 35. Определение расстояния с помощью спички

Таким образом, до столба 900 метров.

Походные эталоны. Для измерений на маршруте с помощью построения подобных треугольников туристам полезно знать некоторые другие походные эталоны.

Длина «четверти», то есть расстояние между донцами расставленных большого пальца и мизинца, 18—22 см.

Длина указательного пальца от основания большого пальца 11—13 см, от основания среднего — 7—8 см.

Наибольшее расстояние между концами большого и указательного пальцев 16—18 см, между концами указательного и среднего пальцев — 8—10 см.

Расстояние между концами протянутых горизонтально рук человека обычно равно его росту.

Расстояние от глаз до поднятого большого пальца вытянутой руки 60—70 см.

Ширина указательного пальца около 2 см. ширина его ногтя 1 см.

Ширина четырех пальцев ладони 7—8 см.

Конкретную длину этих и других эталонов каждый турист определяет самостоятельно и записывает в свою походную записную книжку.

Оценка расстояния глазомером и по слышимости звуков

Таблица расстояния начала видимости предметов. Для глазомерной оценки расстояния можно использовать следующую таблицу.

| Наименояанш предметов | Расстояние |

| Дневное время: | |

| Населенные пункты | 10-12 км |

| Большие строения | 8 км |

| Отдельные небольшие дома | 5 км |

| Окна в домах (без переплета) | 4 км |

| Трубы на крышах | 3 км |

| Отдельные деревья | 2 км |

| Люди (в виде точек) | 1,5—2 км |

| Движения ног, рук человека | 700 м |

| Переплеты оконных рам | 500 м |

| Голова человека | 400 м |

| Цвет и части одежды | 250-300 м |

| Листья на деревьях | 200 м |

| Черты лица, кисти рук | 100 м |

| Глаза (в виде точек) | 60-70 м |

| Ночное время: | |

| Горящий костер | 6-8 км |

| Свет карманного фонаря | 1,5-2 км |

| Горящая спичка | 1-1,5 км |

| Огонь папиросы | 400—500 м |

Особенности видения на маршруте различных предметов. Зависят от многих факторов, и в первую очередь от расстояния до предметов. Чем дальше расположен предмет, тем он выглядит ниже и уже, чем в действительности. Поэтому крупные предметы кажутся ближе, чем мелкие. Лежащие предметы (например, поваленное дерево) кажутся длиннее, чем стоящие такого же размера.

Расстояние на воде, в ущелье, на снегу кажется короче действительного. Ширина реки с пологого берега представляется большей, чем при наблюдении с крутого берега. При взгляде сверху вверх, от подножия горы на ее вершину склон кажется менее крутым, а предметы на горе ближе, чем при наблюдении сверху вниз, с горы. Ночью все источники света и ярко освещенные предметы представляются значительно ближе их действительного положения. Днем светлые или окрашенные в яркие цвета предметы кажутся ближе, чем предметы темные или мало контрастирующие с природным фоном.

Поправки на психологические ошибки. При ориентировании и оценке расстояния на маршруте надо помнить, что крутизна обнаженных склонов кажется обычно большей, чем залесенных; расстояние до дальнего леса, реки, горы — короче реального; ровная дорога — менее длинной, чем такой же путь по бездорожью. Особенно «удлиняются» километры, пройденные под тяжелым рюкзаком, в непогоду или в условиях плохой видимости.

Таблица слышимости различных звуков. В таблице указана дальность начала слышимости звуков в открытой местности в условиях тишины и при нормальной влажности воздуха.

| Источники звука | Средняя дальность начала слышимости |

| Шум идущего поезда | 5—10 км |

| Стрельба из охотничьего ружья | 2— 4 км |

| Резкий шум мотора трактора, тягача, гудки автомашины | 2— 3 км |

| Лай собак, ржанье лошадей | 1—2 км |

| Движение автомашин по шоссе | 1— 2 км |

| Громкий крик (неразборчиво) | 1—1,5 км |

| Движение автомашин по грунтовой дороге | 0,5—1 км |

| Падение, треск срубленного дерева | 800 м |

| Стук топора, визг пилы, звяканье котелков | 300—500 м |

| Разговор людей (неразборчиво) | 200 м |

| Негромкая речь, кашель | 50—100 м |

Оценка времени

Определить время можно по солнцу (солнечные часы), луне, звездам и отдельным явлениям природы, имеющим суточный ритм развития. Умение определять время без часов важно для туристов не столько на случай потери или поломки последних, сколько для развития наблюдательности и осуществления различных видов наблюдения над природой. . .

Для ориентировочной оценки времени в ясные летние дни можно использовать цветы. Ниже приводится таблица с указанием часов, в которые раскрываются и закрываются некоторые, наиболее часто встречающиеся в средней полосе страны цветы.

| Названия растений | Цветы раскрываются (часы) | Цветы закрываются (часы) |

| Козлобородник луговой | 4—5 | 10—11 |

| Цикорий | 5—6 | 15—19 |

| Шиповник полевой | 5—6 | 20—21 |

| Одуванчик | 6—7 | 15—18 |

| Осот полевой | 7—8 | 11—12 |

| Лен полевой | 7—8 | 17—18 |

| Ястребинка зонтичная | 7—8 | 18—19 |

| Кувшинка белая | 8—9 | 19—20 |

| Фиалка трехцветная | 8—9 | 16—17 |

| Гвоздика полевая | 10—11 | 14—15 |

| Ноготки полевые | 10—11 | 16—17 |

| Кислица | 10—11 | 18—19 |

| Мать-и-мачеха | 10—11 | 18—19 |

| Табак душистый | 20—21 | |

| Смолевка | 21—22 | |

| Фиалка ночная | 21—22 |

Приближенно определить время в летние утренние часы можно также по пробуждению птиц и их первым песням.

| Название птиц | Время первой песни (часы) |

| Зяблик | 2—2.30 |

| Малиновка | 3—4 |

| Перепел | 3.30—4 |

| Дрозд | 4—4.30 |

| Пеночка | 4—5 |

| Синица | 5—6 |

| Воробей | 6—7 |

ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТУ

Азимут

Что такое азимут? Это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки от направления на север до направления на данный предмет (ориентир). Азимут измеряется в градусах от 0 до 360. Если за исходное направление принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное направление принимается магнитный меридиан, азимут называется магнитным.

Движение по азимуту. Заключается в определении на местности нужного направления по заданному азимуту и выдерживании этого направления в пути до выхода к намеченному пункту. В походе к движению по азимуту обычно прибегают на закрытой местности или в бездорожье, для чего заранее по карте определяют магнитные азимуты и расстояние до ориентиров.

Движение с использованием промежуточных ориентиров

При движении по азимуту практическая точность выхода на ориентир составляет обычно до одной десятой пройденного маршрута. Поэтому всегда желательно намечать на маршруте промежуточные ориентиры. Для этого перед движением устанавливают визирное приспособление компаса на нужное направление и ориентируют компас. Затем визируют в нужном направлении (или рядом с ним) какой-нибудь ярко выраженный и не очень отдаленный ориентир, к которому и двигаются. Достигнув ориентира, операцию повторяют вновь. При определении направления надо следить, чтобы северный конец стрелки компаса совпадал с отметкой севера на его лимбе.

При движении по азимуту на пути туристов могут встретиться значительные по ширине препятствия, например озеро или скальный участок. Для строгого выдерживания общего направления обходить их желательно по ломаной прямой с наименьшим количеством «колен». При обходе следует четко записать величины промежуточных азимутов и расстояния, пройденные по ним.

Чтобы не сбиться с правильного направления, полезно в процессе движения вычертить на листе блокнота (на планшете), путь обхода с углами и длинами «колен».

Движение без четких ориентиров

При отсутствии ориентиров. В поле, тундре, степи, где нет ориентиров, или при плохой видимости можно двигаться методом створа. Руководящий движением турист контролирует направление, находясь в конце группы: он видит всю цепочку туристов, может сопоставить ее направление с заданным азимутом и – своевременно предупредить об отклонениях.

При наличии солнца (луны, звезд) можно двигаться по азимуту замерив угол направления по отношению к этим небесным телам. Через каждые полчаса их положение на небе надо уточнять с помощью компаса. Из приемов такого ориентирования наиболее распространено ориентирование по своей тени.

В ветреную погоду полезно запомнить направление ветра или движения облаков относительно сторон горизонта.

На широких открытых пространствах зимой можно ориентировать движение по снежным застругам. В густо залесенной местности для выдерживания направления рекомендуется поочередно обходить встречающиеся препятствия — деревья, кусты, завалы — то с левой, то с правой стороны.

Иногда при отсутствии промежуточных ориентиров полезно делать заведомое отклонение в определенную сторону от заданного азимута. Пройдя рассчитанное шагами или по времени движения расстояние до конечного ориентира, туристы круто сворачивают в сторону и разыскивают в новом направлении (одном, а не в двух противоположных, как было бы, если они двигались прямо по заданному азимуту) искомую точку на местности.

При больших расстояниях надо намечать ограничительные (боковые) ориентиры, а конечный ориентир выбирать по возможности линейным и таким, чтобы он был развернут широким фронтом к направлению движения туристов.

При потере ориентировки. На легком участке можно продолжить движение вперед всей группой до выхода на известное место. На сложном отрезке маршрута так делать нельзя: здесь лучше потратить время на тщательную разведку, чем идти вслепую.

Если туристы заблудились и разведка не дает надежды правильно сориентироваться, то при отсутствии дорог им надо выходить на «воду» и идти вдоль нее вниз по течению: ручей приведет к речке, та — к большой реке, на которой туристы обязательно, встретят человека, жилье, получат необходимую помощь. По пути следует оставлять на видных местах туры с записками — это облегчит и ускорит поиск пропавших.

ПРИВАЛЫ И НОЧЛЕГИ

ПРИВАЛЫ И НОЧЛЕГИ

Туристский бивак—это отдых участников похода, место, где они питаются, спят и готовятся к дальнейшему пути, это костер, очаг, укрытие от непогоды. В зависимости от продолжительности биваков они подразделяются на малый привал, обеденный привал, ночлег, дневку. Организация привала или ночлега заключается в том, чтобы правильно выбрать для него место, хорошо подготовить площадку, поставить палатку, развести костер и обеспечить безопасность лагеря от стихийных сил природы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВАЛОВ И НОЧЛЕГОВ

Выбор места

Место для малого привала. Как правило, выбирается на достаточно ровных и сухих площадках, на полянах, опушках или прямо на обочине дороги или тропы. Желательно, чтобы рядом находился источник питьевой воды—ключ или чистый ручей. В ветреную погоду место привала должно быть укрыто от порывов ветра полосой леса, зарослями кустарника, пригорком или береговым откосом. Однако там, где имеются комары и мошки, для остановки рекомендуется выбирать наветренные участки рельефа. Зимой привал хорошо делать на освещенных солнцем местах, а летом или на юге – в тени.

Место для обеденного привала, ночлега, дневки. Подыскивается более тщательно. Обычно оно выбирается на берегу реки, озера и часто зависит от наличия ровной площадки для палаток и сухого топлива — хвороста, валежника, бурелома.

Особенно необходимо хорошее топливо на месте зимнего полевого ночлега. Наличие, рядом источника питьевой воды желательно, но в зимних условиях не обязательно, поскольку воду можно вытопить из снега. Останавливаясь летом на реке, вдоль которой имеются населенные пункты, туристский лагерь следует разбивать выше по течению от деревни, водопоев и бродов. Рекомендуется выбирать места с удобными спусками к воде, спокойными плесами и песчаным дном без коряг.

Для ночлега удобнее места, рано освещаемые солнцем,—восточные склоны холма, восточная опушка леса, берег реки и т, д. Здесь быстрее просыхает роса на траве и палатках. Хорошо, когда привал, или ночлег организуются в наиболее живописных местах, где поблизости можно ловить рыбу, собирать грибы или ягоды.

В охраняемых природных и лесопарковых зонах туристский лагерь можно разбивать только в специально отведенных местах. Привалы и ночлеги нельзя устраивать там, где по состоянию почвы, растений или наличию стока воды туристская стоянка может способствовать эрозии, например, у начала оврага или его ответвлений.

Требования безопасности к местам привалов и ночлегов. Не рекомендуется останавливаться лагерем на затопляемых речных отмелях, в руслах пересохших потоков или на низменных островах.

В горном районе надо учитывать специфические особенности рельефа и погоды и во избежание камнепадов, лавин, оползней, селей не располагаться у подножия высоких скал, под карнизами, подвижными осыпями, на конусах выноса, в лавиноопасных кулуарах. Чтобы не подвергать себя риску поражения атмосферным электричеством, нельзя останавливаться при надвигающейся грозе на гребнях, вершинах холмов, перевалах.

В лесу следует быть осторожным с огнем и не разбивать лагерь непосредственно в чаще хвойного леса или в сухом кустарнике. Рядом с выбранной площадкой не должны стоять гнилые или подрубленные деревья, иначе внезапно налетевший шквал или удар молнии может повалить их на туристов.

Малые привалы

Организация малого привала. Подыскав подходящую площадку и остановив туристов, руководитель распределяет обязанности между отдельными участниками группы. Обычно бывает достаточно одному из туристов раздать бутерброды, кислые конфеты или витамины, а другому сходить за питьевой водой. Все остальные, сняв рюкзаки, располагаются на 5—10-минутный отдых на пнях, поваленных деревьях или сухих повышениях почвы. Уставшим разрешается прилечь на какую-нибудь подстилку и поднять ноги вверх (например, положить их на рюкзак). Полезно сделать небольшую разминку.

Малый привал в зимних условиях. Перед остановкой на привал группа снимает темп движения, чтобы разгоряченные лыжники могли постепенно остыть. После остановки следует сразу же надеть что-нибудь теплое, например куртку или телогрейку. Если есть возможность, то полезно дать воем из термоса по глотку горячего чая, кофе или какао.

Рюкзак рекомендуется повесить на сук дерева, поставить на очищенный от снега пень или, при их отсутствии, опустить сзади на свои лыжи. Садиться на рюкзак не следует, но если в нем нет продуктов или предметов, которые можно раздавить, то в отдельных случаях может быть сделано исключение.

В холодную погоду малый привал должен быть не продолжительнее 5 минут.

Обеденные привалы

Организация обеденного привала. При остановке на обед одни-два человека идут за водой, один приступает к разжиганию костра, другой — к оборудованию кострища, а остальные отправляются за топливом. После того как принесены вода и дрова и разожжен костер, около него остаются дежурные, которые обеспечивают поддержание огня и варку пищи. Свободные от дежурства туристы отдыхают, купаются, играют в спортивные игры, ловят рыбу, собирают грибы, ягоды.

В солнечную погоду обеденный привал можно использовать для просушки одежды и снаряжения. При ненастье следует заранее выбрать площадку для установки палаток, а все рюкзаки сложить в одно место и накрыть плащом или пленкой. Продолжительность обеденного привала 2—4 часа.

Зимний обеденный привал. Значительно короче летнего: его продолжительность зависит от скорости разведения костра и приготовления горячей пищи, состоящей обычно из чая или немногих блюд. Остановившись на обед, следует, не снимая рюкзаков и, лыж, сперва утоптать снег на лагерной площадке. Затем руководитель распределяет обязанности между членами группы: кто будет рыть котлован или делать настил для костра, кто пойдет за топливом, кто разжигает костер.

Главное при организации зимнего привала — обеспечение активного участия в бивачных работах всех туристов. Только так можно провести его быстро и предупредить охлаждение организма при вынужденной бездеятельности на морозе.