Далее определяется степень потенциальной подтопляемости.

Для I класса сооружений первая степень потенциальной подтопляемости (наиболее опасная) – подтопление происходит через 5 и менее лет, вторая сте- пень – через 10, третья – через 15, четвертая – через 20 и пятая – через 25 лет; для II класса сооружений – только первые три степени потенциальной под- топляемости.

В зависимости от сочетания схемы природных условий с группой пред- приятий по количеству потребляемой воды все территории промышленных предприятий по потенциальной подтопляемости разделяют на четыре типа (по табл. 33 Пособие к СНиП 2.02.01). По таблице 33 для различных природных и тех- ногенных условий определяют наиболее вероятные значения скорости подъема грунтовых вод.

Для предварительной, на стадии изысканий оценки подтопляемости терри- тории строительства, может быть использована также табл. 5.2.

Примеры оценки потенциальной подтопляемости застраиваемой тер- ритории (участка).

Пример 1. Проектируется строительство предприятия химической промыш- ленности на площадке сложенной просадочными суглинками мощностью 12 м и подстилаемой юрскими глинами, Нс = 5 м. Тип грунтовых условий по просадочно- сти – первый. Грунтовые воды по данным изысканий находятся на глубине he =

= 11 м. Площадка расположена в зоне переменного увлажнения. Природные усло- вия территории по табл. 32 Пособия к СНиП 2.02.01 относятся к схеме № 1.

Согласно заданию на проектирование количество потребляемой предпри- ятием воды составляет 10000 м3/сут на 1 га площади, которую будет занимать предприятие. В соответствии с табл. 31 Пособие к СНиП 2.02.01 по количеству по- требляемой воды предприятие относится к группе Б.

По табл. 33 Пособия к СНиП 2.02.01 находим, что предприятие группы Б по природным условиям, соответствующим схеме 1 (по табл. 5.1), относится к типу I

территории по потенциальной подтопляемости, для которого вероятность подтоп- ления значительная. Скорость подъема V = 1 м/год за 10 лет и, следовательно,

территории по потенциальной подтопляемости, для которого вероятность подтоп- ления значительная. Скорость подъема V = 1 м/год за 10 лет и, следовательно,

= 10 м.

Определяем по уравнению 5.1 критерий потенциальной подтопляемости

Р = (11 – 10)/5 = 0,2,

т.е. территория потенциально подтопляема, так как Р < 1.

По формуле 5.2 определяем время tс достижения уровнем подземныхвод критических значений Нс

tс = (11 – 5)/1 = 6 лет.

Таким образом, территория предприятия относится ко второй степени по потенциальной подтопляемости.

Пример 2. На площадке проектируется строительство элеватора, Нс = 10 м. По данным изысканий, на стадии выбора площадки, природные условия соответ- ствуют схеме № 6 (табл. 32 Пособие к СНиП 2.02.01). По количеству потребляе- мой воды (менее 50 м3/сут на 1 га) элеватор относится к группе Д (табл. 31 Посо- бие к СНиП 2.02.01).

По табл. 33 Пособия к СНиП 2.02.01 определяем, что сочетание схемы при- родных условий с предприятием группы Д соответствует IV типу территории по ее потенциальной подтопляемости, т.е. возможность подтопления ее минимальна. Скорость подъема грунтовых вод V = 0,1 м/год, т.е. за 10 лет h = 1м.

По табл. 33 Пособия к СНиП 2.02.01 определяем, что сочетание схемы при- родных условий с предприятием группы Д соответствует IV типу территории по ее потенциальной подтопляемости, т.е. возможность подтопления ее минимальна. Скорость подъема грунтовых вод V = 0,1 м/год, т.е. за 10 лет h = 1м.

Определяем по зависимости 5.1 критерий потенциальной подтопляемости

Р = (15 – 1)/10 = 1,4,

т.е. территория не является потенциально подтопляемой, так как Р > 1.

По формуле 5.2 определим время tс достижения уровнем подземных вод критических значений

tc = (15 – 10)/0,1 = 50 лет.

Таким образом, территория элеватора по степени потенциальной подтоп- ляемости ниже пятой (tc > 25 лет), т.е. данную территорию следует считать услов- но потенциально подтопляемой.

Таблица 5.1 Ориентировочная высота капиллярного поднятия (подземных) вод

в песчано-глинистых грунтах, м

| песок крупный | менее 0,1 |

| песок средней крупности | 0,1...0,4 |

| песок мелкий | 0,4...0,8 |

| песок пылеватый | 0,8...1,2 |

| супесь | 1,2...3,5 |

| суглинок | 3,5...6,5 |

| глина | 6,5...10,0 |

Таблица 5.2 Подтопляемые (ДА) и неподтопляемые (НЕТ) территории

|

Типы гидрогеологических условий |

Воздействия | ||||||

|

№ |

Описание |

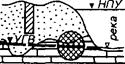

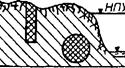

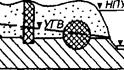

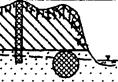

Разрез |

Инфиль- трация от уте- чек, по- лива |

Барраж от со- оруже- ний |

Подпор от во- до- храни- лищ | Естествен- ные | |

| север | юг | ||||||

| I | Хорошо водопро- ницаемые горные породы на всю глубину разреза |

| НЕТ | НЕТ | ДА2 | НЕТ4 | НЕТ1 |

| II | Водоупорные гор- ные породы на всю глубину разреза, разуплотненные вверху; вечная мерзлота с зоной протаивания |

| ДА | НЕТ | НЕТ3 | ДА | НЕТ |

| III | Сверху водопро- ницаемый, снизу водоупорный слой |

| ДА3 | ДА | ДА2 | НЕТ4 | НЕТ4 |

| IV | Сверху водоупор- ный спой, снизу водопроницаемый |

| ДА | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ |

Условные обозначения:

| – водопроницаемые обломочные отложения |

| – водопроницаемые трещиноватые горные породы |

| – водонепроницаемые и очень слабо водопроницаемые отложения |

| – зона относительно повышенной водопроницаемости на толще водоупора, образованная выветриванием или сезонным протаиванием вечной мерзлоты |

| – уровень подземных вод в природных условиях |

| – нормальный подпорный уровень водохранилища |

| – барражирующие, преграждающие поток подземных вод линейные сооружения: стена в грунте, свайный ряд, транспортный туннель, коллектор инженерных сетей и др. |

Примечания.

1. К потенциально подтопляемым рассматриваемый конкретный участок территории относится в случае, когда в строке против выбранного типового разре- за по ожидаемым воздействиям стоит «ДА». В противном случае участок относит- ся к потенциально неподтопляемым.

2. Подтопление от водохранилища возможно, если его уровень близок к равнине. Достаточность приближения определяется капиллярными свойствами поверхностных отложений и размахом рельефа равнины.