Задание по коллекциям музеев.

Задание с видеоматериалом (я сделала конспекты по ним, моя инициатива; ниже будут ответы на обязательные задания).

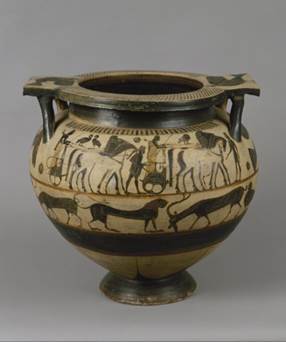

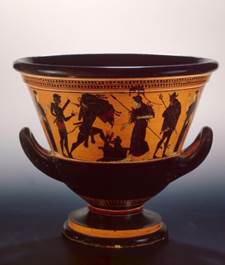

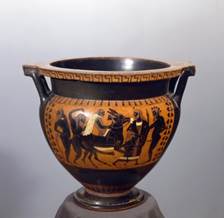

1. Кратер с изображением Одиссея, спасающегося из пещеры Полифема; создан в период архаики.

- Там смешивали вино с водой.

- Сюжет взят из Одиссеи Гомера. Он хотел вернуться на Итаку, путь занял 10 лет, но попадает к Полифему, сыну Посейдона, циклопу. Он пил неразбавленное вино. Дерево накалили, заострили, и когда Полифем заснул, перепив вино, то солдаты Одессея выкололи у него глаз. Люди привязали себя к животам животных, Полифем не понял, что там люди. Полифем: «Назови мне свое имя»; Одиссей: «Никто». Поучительная история на сосуде для вина – нечего слишком много пить.

- Для росписи брали поливную глазурь – очень сильно разбавленную водой глину. Глазури не было в нашем понимании.

- Благодаря обжигу глины и кислороду, попадающему в горну, рисунок проявлялся. Не расписанные участки оставались терракотового цвета, а там, где была роспись, происходило окисление, проявление рисунка. После обжига художник прорабатывал линии, детали стилусом.

- Здесь есть еще одна техника – добавление цвета. Большие белые участки – 2 больших гигантских глаза, для чего это не понятно до сих пор. Краска нанесена после обжига, что приводит ее к распаду.

- Лицо Одессея спокойно и уверено, что связано, может быть, с идеей, что нужно быть выше всего земного.

- Чернофигурная роспись.

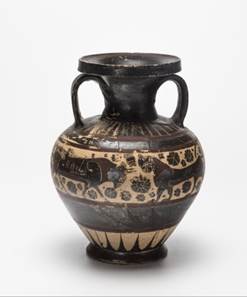

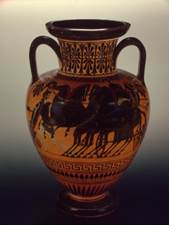

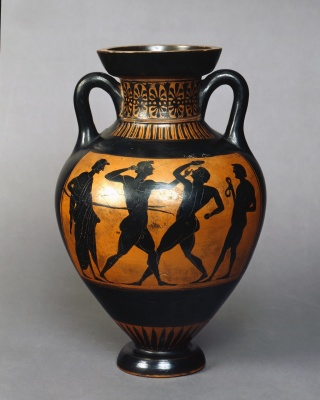

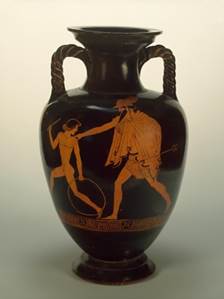

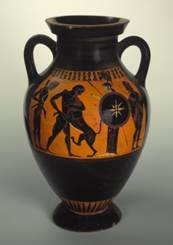

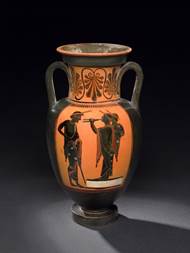

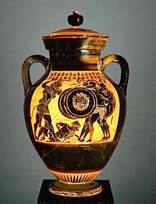

2. Амфора архаического периода с изображением Ахилла и Аякса, играющих в кости.

- Ахилл слева, Аякс справа.

- Горшок подписан самим автором (есть только 2 горшка подписанных им) – «Эксекий сделал меня» + надписал над героями их имена и что они делают, говорят: Ахилл – «четыре», Аякс – «три». Из этого мы видим, что Ахилл побеждает в партии, в которую они играют.

- Рядом с героями находятся щиты. Ахилл в шлеме, а его соперник без него. Это момент отдыха между битвами во время Троянской войны.

- Картина близости, братства. Тем не менее, Ахилл, который выше, держит свои копья более свободно, их концы расходятся в разные стороны. Аякс же держит копья более параллельно, он их сжимает, он напряжен. Это видно в изображении бровей. У Ахилла расслабленные ноги, пятка на земле, а у Аякса она приподнята. Голова Аякса наклонена ниже, чем голова Ахилла.

- Ахилла купали в реке Стикс. Пятка осталась уязвимой. Ахиллесова пята. Он герой, но жизнь его коротка.

- Аякс проживет более длинную жизнь. В дальнейшем будет участвовать в битве за оружие Ахилла. Оружие Ахилла было выковано богом Гефестом. За это оружие будут бороться двое, и каждому из них придется произнести речь, чтобы убедить судей отдать его им. Аякс проигрывает. В приступе гнева убивает несколько греков, а потом и себя своим же мечом. Конец его жизни связан с унижением.

- Чернофигурная роспись. Все декоративные линии на черной фигуре нанесены главным образом иглой. Здесь использована так называемая поливная глазурь – глина с водой. Полировали сосуд мягкой тканью, пока она не будет блестеть.

- Греки часто пользовались шприцем для нанесения рисунка, получается бусина, возвышающаяся над сосудом.

- Этруски этот сосуд к себе увезли, когда покоряли Грецию.

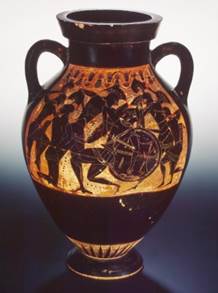

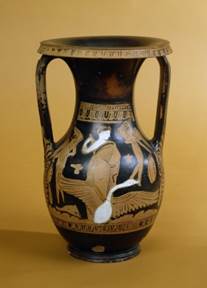

3. Эрмитаж. Дары Диониса.

- Зал Диониса – там стоит Венера Таврическая. Зал римских копий статуй с эллинистической культуры.

- Дионис – бог природы и плодородия. Противостоит Аполлону. Многие видят в нем разгульность.

- Вокруг Диониса всегда была свита, которая устраивала вакханалию, связанную с культом Диониса, культом плодородия. Культ состоял из разных празднеств. Разные силы природы – это его свита. Например, Пан, Сатин танцующий, Селен с чашей в руках.

- Картина Рубенса – Вакх (иначе Дионис). Здесь Дионис не похож на того, которого мы видели, но свита подобна, веселье.

- Фрагмент вазы с изображением разгула. Все что состоит из природы, все что не ограниченно цивилизацией присутствует всегда.

- Есть фигура Диониса разумного, настоящего серьезного бога.

- Скульптура Диамеда с атлетическим телом и лицом, приделанным, Диониса, что оправдывает тот факт, что его очень долго называли именно Дионисом.

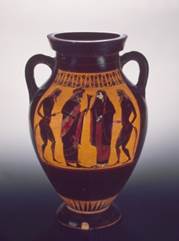

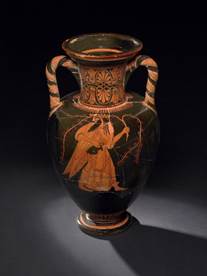

- Дионис бог виноградия. Амфора с изображением сатинов чернофигурных собирающих виноград, как делается вино показано.

- Достоинство бога – Дионис может пить неразбавленное вино, не пьянея.

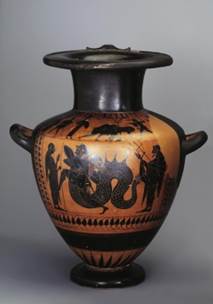

- Сосуд для охлаждения вина – псиктер.

- Многие принимали вино на церемонии симпосиума, когда греки собирались вместе, пили вино и разговаривали.

- Ойнохоя, кратер, ольпа, киаф и др.

- Сосуд с изображением женщин (гитер), пьющих вино, как гейши в современном понимании.

- Иногда, когда приходилось реставрировать самим грекам в древности сосуды, то они могли потерянные части заменять частями из других сосудов, порой по росписи вообще не соответствующих.

- Симпосиасты иногда возлежали на пиру, не забывая то, что это все-таки не пьянка.

- Для этрусков Греция связана с возлежанием на пиру.

- В зале Диониса – сам Дионис и по бокам 2 сатина, свита в другом месте подальше, а здесь музы. Дионис прародитель драматического искусства. Оно родилось из дионисийских торжеств.

4. История живописи. Передача 30. Вазопись Античной Греции.

- В период античности обязательно везде были гончары, которые и днем, и ночью изготовляли сосуды. Керамическое производство было жизненно необходимым производством для Греции. Достаточно богатые греки все-таки керамическими предметами меньше пользовались, больше металлическими. Керамика скорее предназначена в большинстве своем для среднего класса. Керамические сосуды выходили и за пределы самой Греции, они поставляли их своим соседям, порой даже сосуды расписывались именно для соседей, особые сюжеты.

- Гончар брал хорошо просеянную, примятую глину, делал форму сосуда, обтачивал и обделывал на гончарном круге. Ручки и шейка изготовлялись отдельно, потом приставлялись к вазе. Глина использовалась без всяких примесей. Правда, иногда к ней добавляли окиси металла, для придания материалу более насыщенного цвета, приятного для глаз. Сделанный сосуд сушили на солнце, иногда обжигали слегка в печи так, чтобы глина не потеряла своей мягкости. Такая ваза поступала в руки живописца. На стенках сосуда чертились основные схемы расположения тех или иных персонажей, острым предметом обозначались лишь главные контуры. После чего шла уже сама роспись. При всем этом используется особый аттический черный лак. Далее просушка, после сосуды складывались в буферную печь. Она загружалась большим количеством сосудов. Внизу были отсеки, где разводился огонь, и через которые контролировалась температура. Были в печи также система воздуховодов, открытие и закрытие которых позволяло гончару сохранять определенную температуру, это помогает регулировать температуру. Обжигать глину нужно было с плавным повышением и понижением температуры, чтобы сосуд не разорвался, в процессе иссушения, исчезновения воды. В зависимости от температуры глина приобретает разные оттенки. Чтобы лак плавится начинал и приобрел свою глянцевость, закрывали все отверстия, чтобы сохранялась температура, это делалось определенное количество времени. Иногда сосуды подписывали.

- 100 % копирования не было, всегда происходило изменение линий, фигур, композиции. Всегда существовал простор в собственной фантазии художников.

- По форме сосуды тоже бывают разнообразные. И часто видоизменялись, например, по желанию заказчика. Любой сосуд имел определенные части – основной объем сосуда – тулово; сужение кверху – плечи; горло – шейка; верхняя часть – венчик. Ножка состоит из основания и перехвата. Также имелась ручка.

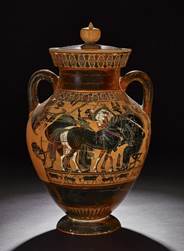

Пифос – для хозяйственных припасов. Не всегда стоял иногда втыкался в землю острым основанием. На верху иногда приделывали несколько ручек. Были крышки, но они почти не сохранились. Хранили зерно, масло, вино.

Стамнос, амфора – хозяйственные сосуды, преимущественно для масла и вина. Стамнос по форме походит чем-то на пифос, 2 ручки в форме загнутых к верху рогов. Амфора более грациозная, ручки примыкают к самой горловине сосуда, узкое горло, суживающееся вниз тулово. Иногда в амфорах собирались голоса людей при голосованиях. Иногда амфора была без ножки, которая не может стоять без опоры. Смысл этого - удобная укладка в трюмах судов. Иногда амфоры располагались веером, что было удобно для расположения в овальном дне кораблей. Популярны – от 2 до 4 литров. Амфоры были сборные, состояли из нескольких частей. Однако в таком виде они плохо держали жидкие продукты. Из-за этого сверху их смолили.

Кратер – с греческого – смешиваю. В нем смешивали вино с водой. Расширенное горло, 2 ручки и ножка. Возвышенная профилированная ножка. Тулово в виде опрокинутого колокола. Ручки или у середины корпуса, или у горловины.

Гидрии – для носки воды. 3 ручки, 2 из них по обеим сторонам корпуса, а 3 более длинная примыкала к шейке сосуда, помогала наклонять сосуд для выливания из него воды.

Ойнохойя – для черпания и наливания жидкостей. Горлышко, снабженное несколькими рыльцами. Высокая ручка.

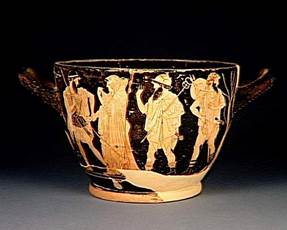

Килика – чаша для питья жидкости. Пара ручек, ножка. Используются преимущество на симпосиях. На киликах присутствуют интересные и своеобразные сюжетные росписи. Очень часто изображение было не только снаружи, но и внутри.

Киаф – чаша с одной очень высокой ручкой. Иногда использовалась для измерения сыпучих предметов. Есть подставка.

Фиал – килик без ножки и с более чашеобразным туловом.

Скифос – сосуд Геркала.

Канфар – любим богом Дионисом. Широкий кубок на ножке с высокими 2 ручками. Изображения, связанные с Дионисом.

[Бог Дионис рекомендовал за вечерним ужином пить 3 кубка вина. Устами бога Диониса греки ограничивали питье вина.]

Псиктер – сосуд для охлаждения вина. Сосуд на высокой цилиндрической ножке, имеет вид гриба.

Лекиф – продолговатый корпус, узкая шейка, сверху опрокинутый конус. Иногда у них было раздутое тулово. Иногда ставились в гробницах, иногда в домах. Содержали масла, благовония.

Туалетные сосуды – алабастр – флакончик с ножкой, иногда без них, иногда с ножками иногда без них, продолговатое тулово. Арибаласс еще один из туалетных сосудов. Пиксиды – баночки с крышками, для белил и румян, для натирания.

Ритоны – кубки для питья, низ – голова животного. Иногда из ритонов пили как из обычного кубка, а иногда пили изо рта животного на ритоне, где была проделана маленькая дырочка.

- Афины и Коринф – два наиболее крупных центра производства керамических сосудов.

Задание по коллекциям музеев.

Эрмитаж:

- Зал искусства Древней Греции архаики и ранней классики:

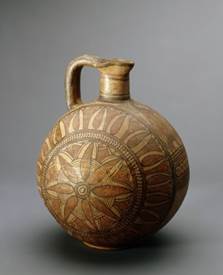

· О. Кипр, около 900 – около 750 гг. до н.э., амфора

· О. Кипр, 750-600 гг. до н.э., чаша двуручная расписная

· О. Кипр, 750-600 гг. до н.э., блюдо с двуцветной росписью

· О. Кипр, 750-600 гг. до н.э., ойнохоя расписная

· О. Кипр, 750-600 гг. до н.э, амфора расписная

· Коринф, 570-550, алабастр

· Коринф, 590-570 гг. до н.э., алабастр

· Коринф, конец второй трети 7 в. До н.э., арибалл

· Коринф, 590-570 гг. до н.э., пиксида

· Коринф, 610-е гг. до н.э., арибалл

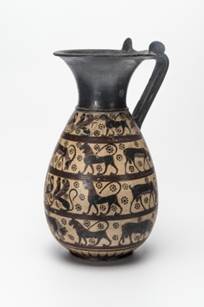

· Коринф, 630-615 гг. до н.э., ольпа чернофигурная – фризы с животными

· Коринф, 570 г. до н.э., кратер чернофигурный – пир, процессия с колесницами

· Коринф, 620/615-570 гг. до н.э., амфора

· Древняя Греция, Лакония, 550-525 гг. до н.э., килик чернофигурный – всадник

· Коринф, 570-550 гг. до н.э., ойнохоя

· Аттика, 505-500 гг. до н.э., псиктер краснофигурный – четыре гетеры, единственная подписанная работа вазописца Евфрония («Евфоний расписал»).

· Аттика, 500 г. до н.э., амфора краснофигурная – А: Геракл, Б: Гидра. Евфроний.

· Аттика, конец 6 века до н.э., ойнохоя в форме женской головы, коропласт Харин («Харин сделал» - подпись)

· Аттика, 520-е гг. до н.э., килик чернофигурный, внутри: Геракл с конем Диомеда. Снаружи: Гермес с кадуцеем и Персей. Вазописец Псиакс.

· Аттика, 480 г. до н.э., канфар краснофигурный. А: борьба Геракла со львом. Б: юноши. По сторонам расположены: Афина и Гермес, путник Геракла Иолай и 2 женщины.

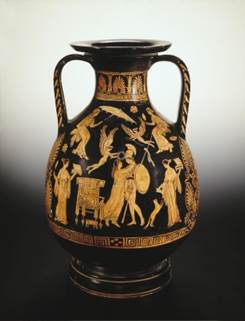

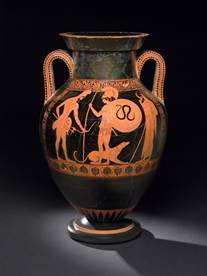

· Аттика, 490 г. до н.э., амфора краснофигурная. А: Ника. Б: юноша-победитель.

· Аттика, 490 г. до н.э., лекиф с белой облицовкой. Артемида.

· Аттика, 500 г. до н.э., гидрия чернофигурная: Апофеоз Геракла.

· Аттика, 500 г. до н.э., кратер чернофигурный. А: Геракл с кабаном, Еврисфей и Афина. Б: четыре всадника.

· Аттика, 490-е-480-е гг. до н.э., килик

· Аттика, 50-500 гг. до н.э., гидрия: Геракл и Тритон. Плечики: Геракл и немейский лев.

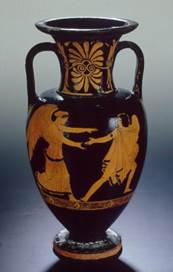

· Аттика, 520-510 гг. до н.э., амфора. А: сцена битвы. Б: борьба Геракла и Аполлона за треножник.

· Аттика, 510 г. до нэ., амфора. А: колесница, б: проводы война.

· Аттика, 520 г. до н.э., амфора. А: поводы война. Б: битва.

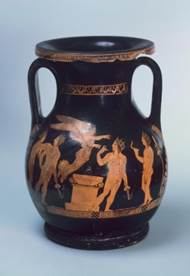

· Аттика, 540-е гг. до н.э., амфора. А: Дионис и спутники. Б: колесница.

· Аттика, 500 г. до н.э., амфора. А: Афина. Б: кулачный бой.

· Аттика, 550-е гг. до н.э., амфора – битва гоплитов.

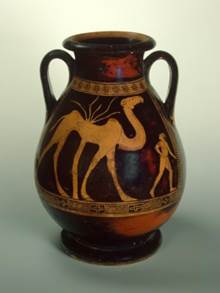

· Аттика, 480 г. до н.э., пелика. А: концерт. Б: африканец с верблюдом.

· Аттика, 520-е гг. до н.э., гидрия – сцена борьбы Геракла со львом и 5 женщин у источника.

- античные вазы из частных собраний (Дж.-А. Пицуати, Дж.-П. Кампана и оссийских колликционеров)

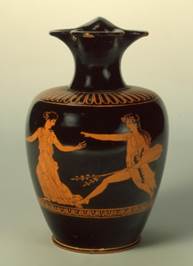

· Аттика, 430 г. до н.э., ойнохоя – Аполлон, Артемида и Лето. (Айзон)

· Аттика, 440 г. до н.э., ойнохоя – Аполлон и Дафна.

- Аттические краснофигурные вазы 6-5 веков до н.э.

· Аттика, 470 г. до н.э., амфора – Гермес и Ганимед.

· Аттика, 480 гг. до н.э., амфора – а: мужчина и юноша (Зевс и Ганимед?). б: юноша в плаще.

· Аттика, 450-440 гг. до н.э., амфора – а: нереида, несущая шлем Ахилла. Б: юноша в плаще.

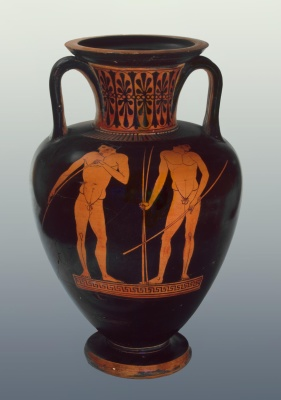

· Аттика, 500 г. дон н.э., амфора – а: 2 юноши с копьями, б: 2 сатира.

· Аттика, 440 г. до н.э., амфора – Эос и Кефал.

· Аттика, 480-470 гг. до н.э., килик – внутри: раб с мальчиком на плечах. Снаружи: Приам на алтаре, Неоптолем, Кассандра, Эант (Аякс) и 2 женщины.

· Афины, 400 г. до н.э., пелика – Ника награждает победителя.

· Аттика, гидрия – дионисийская сцена.

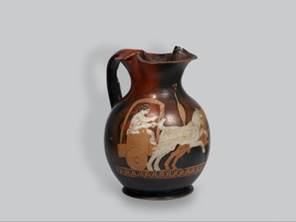

· Аттика, 4 век до н.э., ойнохоя – колесница, запряженная козлами.

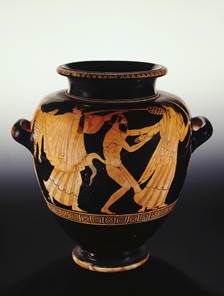

· Аттика, 470 г. до н.э.. стамнос – шествие сатиров и менад.

· Аттика, 470 г. до н.э., стамнос – амазонки в греческом снаряжении.

· Аттика, 450-445 гг. до н.э., кратер – Посейдон и Амимона.

· Южная Италия, 4 век до н.э., пелика – а: прощание война. Б: женщины, юноша и Эрот.

· Аттика, 560-550-е гг. до н.э., амфора – а: битва гоплитов, б: идущие войны.

· Аттика, 530-520 гг. до н.э.. амфора – а: Аякс с телом Ахилла. Б: выезд Зевса и Геры на колеснице.

· Аттика, 550 г. до н.э., амфора – а-б: всадник.

· Аттика, 530 г. до н.э., амфора – а: Геракл с немейским львом. Б: сцена на палестре.

- Овальный зал. Искусство Древней Греции конца 6- начала 4 веков до н.э.

· Аттика, 520 г. до н.э., кратер – кентавромахия

· Аттика, 530-е гг. до н.э.. гидрия – приготовление к состязаниям колесниц.

· Аттика, 540-530-е гг. до н.э.. кратер, а: возвращение Гефеста на Олимп, б: борцы.

· Аттика, 510 г. о н.э., скифос – а: Аполлон-Кифаред и 5 муз, б: Гермес и 4 нимфы.

· Аттика, 510-е гг. до н.э., гидрия – колесница с привязанным телом Гектора и Ахилл. На плечиках – колесница и воины.

· Аттика, 510-500 гг. до н.э., динос – корабли.

· Аттика, 440 г. до н.э., амфора – а: Европа на быке, Б: старик.

· Аттика, 480-470 гг. до н.э., амфора с крышкой.

· Аттика, 350 г. до н.э.. пелика – а: Афродита на лебеде, эроты. Б: 3 фигуры в плащах.

Британский музей:

· Аттика, 510-500 гг. до н.э., амфора – а: уход воина, старик с собакой и посохом, б: китарист и 2 эфеба. Дикайос.

· Аттика, 500-480 гг. до н.э., амфора: музыкальное состязание

· Аттика, 510-490 гг. до н.э., амфора – а: Дионис, обвитый плющом, б: китарист.

· Аттика, 480-470 гг. до н.э., алабастр – а: эфеб, б: гетера в хитоне

· Аттика, 735 г. до н.э., кратер – а: сцена на корабле, б: 2 группы колесниц с одиночными лошадьми и одним всадником, силуэт птицы.

· Аттика, 490-480 гг. до н.э., килик – внутри: мужчина ведет за собой женщину. Снаружи: ссора из-за рук Ахилла, голосование за оружие Ахилла.

· Аттика, 490-460 гг. до н.э., стамнос – сцена в Олимпосе.

· Аттика, 560 г. до н.э., амфора – крышка: 2 сцены охоты, фриз с животными, сама амфора: рождение Афины, войны, отправляющиеся на битву.

Лувр:

· Аттика, 7-6 век до н.э., гидрия – женщины у фонтана, боевая сцена.

· Афины, 480 г. до н.э., скифос – похищение Брисеиды и посольство к Ахиллу. Макрон.

· Беотия, 550 г. до н.э., скифос – Тесей и Минотавр.

· Аттика, 550-540 гг. до н.э., амфора – Геракл и трехтелое чудовище Герион. Экзекий.

· Афины, 550-530 гг. до н.э., ольпия – Геракл предстал перед Посейдоном, Геракл восходит на Олимп. Амасин.

· Аттика, 480-470 гг. до н.э., стамнос – гнев Геры, Геракл со змеями.

· Аттика, 430 г. до н.э., ойнохоя – фестиваль Антестерия – празднество в честь Диониса.

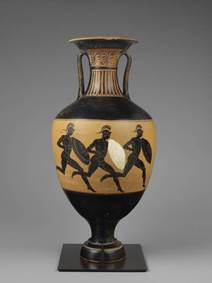

· Аттика, 323-322 гг. до н.э., амфора – бег в доспехах.

Ответы на вопросы про вазопись:

1. Особенности формообразования древнегреческих ваз.

Всего разновидностей сосудов насчитывается более 50 видов. Одни из самых распространенных:

- Киаф — сосуд похожий на современную чашку, с одной большой, возвышающейся над кромкой сосуда ручкой. Киаф использовали для зачерпывания вина или воды.

- Кратер - сосуд для смешивания вина с водой. Кратеры представляют собой большие сосуды с широким устьем, наподобие котлов, и двумя ручками по бокам.

- Стамнос - сосуд с короткой, широкой горловиной и двумя горизонтальными ручками, использовался для хранения вина. Первоначально его делали округлым и выпуклым, со временем — все более овальным и плоским.

- Амфора - античный сосуд яйцеобразной формы с двумя вертикальными ручками, часто с острым коническим дном. Объём амфоры составляет от 5 до 50 литров. Амфоры использовали для хранения или транспортировки оливкового масла или вина. Амфора служила мерой объёма: амфора = 26,03 литра, а также и счётно-денежной единице. Амфоры использовались как урны для голосования или как урны для захоронения праха.

- Гидрия - сосуд с высоким и узким горлом для переноски и хранения воды. Гидрия имеет три ручки: две горизонтальные по бокам гидрии, за которые её удобно поднимать и поддерживать при переноске на плече, и одну вертикальную ручку, при помощи которой гидрия легко наклонять. По форме гидрия напоминает амфору, но её Яйцевидная форма сильно расширена вверху, а горло уже. Гидрии носили на голове или на плече.

- Пелика - двуручный сосуд плавных очертаний с относительно широким устьем и туловом характерной каплевидной Формы на невысокой кольцевидной подставке. Пелики, как свидетельствуют отчеты о раскопках, составляли часть Погребального инвентаря. Их находили около гроба или около костяка. Некоторые из них были урнами с прахом и пережжёнными костями и, наконец, обломки пелик, затронутые огнем, были найдены на кострищах. Возможно, что пелики изготовлялись и специально для погребальных целей.

- Ойнохоя - кувшин с одной ручкой и круглым или трилистниковым венчиком, напоминающим лист клевера. Ойнохои предназначались для подачи вина, и характерны, в том числе и для крито-минойской культуры Древней Греции. Из-за трилистникового венчика ойнохою также называют «вазой с тремя носиками». Профессиональные виночерпии, приглашаемые на симпосии, искусно разливали с помощью ойнохои вино сразу в три сосуда.

- Килик - древнегреческий сосуд для напитков и игры в коттаб, плоской формы на короткой ножке. С двух сторон килика находятся ручки, которые не превышают по высоте кромки самой чаши.

- Лекиф - ваза, предназначенная для хранения оливкового масла, которая также использовалась как погребальный дар в V веке до н. э. Характерными чертами лекифа являются узкое горлышко и небольшая ножка.

- Скифос - керамическая чаша для питья на низкой ножке с двумя горизонтально расположенными ручками.

- Ритон— керамический или металлический древнегреческий сосуд для вина воронкообразной формы в виде головы животного или человека, использовался на пиршествах, или в сакральных ритуалах. Ритон схож по форме с рогом изобилия, но с одной ручкой.

- Алабастр – небольшой изящный, вытянутый сосуд грушеобразный формы с округлым дном, для хранения ароматических масел и жидкостей, использовался преимущественно женщинами. Мужчины пользовались шаровидными арибаллами.

- Арибалл — в небольших сосудах шаровидной формы хранили ароматические масел, которыми растирались в бане, перед выступлением на спортивной площадке (палестре) 7—6 вв. до н. э.

- Кратер —большой сосуд с широкой горловиной и двумя ручками. Предназначался для смешивания вина с водой.

- Ольпа — древнегреческий кувшин с одной боковой вертикальной ручкой. Ольпа предназначалась для хранения и разлива вина, оливкового масла, благовонных масел.

- Пифос — большой глиняный сосуд в форме шара или яйца, с многочисленными ручками, для крепления верёвки. Пифос служил для хранения и транспортировки продуктов: вина, зерна, соленой рыбы, мёда, соли, оливкового масла. Для облегчения передвижения пифос имел от четырёх до шести ручек и был снабжён кольцами, сквозь которые можно продеть верёвку или трос. Пифосы были абсолютно гладкие или украшались простым ленточным узором, рельефной лепкой, рыбами.

- Псиктер — керамический сосуд, по форме напоминающий гриб, характерен для Аттики во второй половине VI века до н. э. Псиктер использовался в паре с кубковым кратером. Один из этих сосудов наполняли неразбавленным вином и вставляли другой сосуд, наполненный ледяной водой. До сих пор не сохранилась информация, какой из сосудов предназначен для воды, а какой — для вина.

2. Особенности тем сюжетных изображений на вазах.

В зависимости от времени изготовления ваз варьировались тематика росписей.

- От критского периода сохранились всевозможные сосуды, как правило, шаровидной формы. В их художественном оформлении выделились два стиля - камарес, когда на темную поверхность сосуда наносились спиралевидные, словно кружевные, светлые узоры, и дворцовый стиль - роскошные по рисункам вазы, украшенные растениями, цветами, полипами, кораллами и др. Отличительным свойством критских росписей являлось их гармоничное сочетание с формой сосуда, отсутствие каких-либо сюжетных композиций и изображения человеческих фигур. Микенские сосуды отличались простотой форм и лаконичностью декора. Часто изображали на них воинов.

- В основе росписей ваз геометрического стиля лежала линия. Геометрические рисунки в виде ромбов, кругов, треугольников, меандра (узора в виде изломанной линии), очертаний человеческих фигур, более похожих на орнамент.

Обилие сюжетов, связанных с погребальными обрядами, объясняется, видимо, тем, что они найдены в могилах. Сюжеты мифологического содержания встречаются на вазах геометрического стиля крайне редко. Различные эмблемы около фигур животных и человека указывают на их магическое и символическое значение: кружок, обрамленный точками, - солнце, змея - земное начало, рыбы - водная стихия.

- В конце VIII в. до н.э. на смену неприхотливым геометрическим узорам пришли растительные и зооморфные мотивы, а стиль был назван ковровым (ориентализирующим). Птицы - летящие орлы или стоящие утки, петухи, лебеди изображались в профиль; так же показаны и фигуры четвероногих животных - оленей, козлов, кабанов. Но для льва и пантеры установилась особая иконография: голову и туловище льва изображали в профиль, а у пантеры туловище - в профиль, голову - в фас.

В вазописи коврового стиля широко использовалось изображение чудовищ: горгон - крылатых демонов, верхняя часть тела которых человеческая, а нижняя - змеиная; сирен, представляющих собой души умерших (мужских с бородой и женских безбородых); грифов - с головой орла и львиным телом с крыльями; сфинксов - с головой и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы (в отличие от египетских - благостного мужского существа с человеческой головой и телом льва).

- Чернофигурный стиль, который сложился в конце VII в. до н.э. и в течение первых десятилетий VI в. до н.э. существовал параллельно с ковровым. Характерной особенностью чернофигурного стиля являлось господство сюжетного изображения, главным образом мифологического, реже - сцен из обыденной жизни.

Для чернофигурных росписей характерны многофигурные композиции, представляющие мифы об олимпийских богах, в частности изображения Диониса с его спутниками - менадами, сатирами, Силеном; мифы о героях (подвиги Геракла, сцены, связанные с Троянской войной); картины из жизни простых людей (битвы воинов, хороводы девушек, состязания атлетов, пиры).

Обилие надписей на чернофигурных вазах. Надписывали имена персонажей, что позволяло ориентироваться в представленном событии (сообщали даже клички охотничьих собак и названия неодушевленных предметов). Писали слова, которыми обмениваются нарисованные персонажи. Мастера-вазописцы подписывали свои имена или имена владельцев гончарных мастерских. В первом случае запись гласила: такой-то расписал, во втором - стояло обозначение: такой-то сделал. Иногда встречались обозначения типа: «Эксекий расписал и сделал меня» (речь идет от лица вазы) либо «То Евфимид расписал (вазу), как Ефроний никогда бы не смог». Эти слова, свидетельствующие о соперничестве древнегреческих вазописцев.

Встречались посвятительные надписи в дар божествам, на застольных чашах («Радуйся и пей счастливо»).

- Время господства краснофигурного стиля приходится на V-IV вв. до н.э. Его в свою очередь принято делить на строгий, свободный, роскошный и беглый стили.

Самым ранним был строгий стиль, и сюжеты его росписей близки по тематике рисункам на античных чернофигурных вазах. Это прежде всего мифологические сцены: пиры богов, их борьба с гигантами, изображение бога Диониса; героический эпос - подвиги Геракла, античного героя Тезея, Троянский цикл, приключения Одиссея; наконец, изображение простых смертных, встречающееся чаще, чем на чернофигурных вазах.

Образ человека, в облике которого выступали и герой, и бог, занимал главенствующее место в вазописи того периода, оттесняя изображения животных и фантастических мифологических чудовищ. Человеческие фигуры на вазах строгого стиля изображались так же, как и в чернофигурной технике.

Во второй четверти V в. до н.э. происходит постепенный переход от плоскостного к объемному изображению фигур. Появился свободный стиль, для которого стала характерна передача любой позы, любого поворота головы или торса, любого самого трудного ракурса. Глаза получили реальную трактовку, одежду теперь показывали, как мягкую ткань, легко облегающую тело.

В конце V в. до н.э. на смену спокойным и торжественным композициям свободного стиля пришли динамичные, насыщенные эмоциями сцены роскошного стиля. Вазописцы обращались к сюжетам сложным, драматическим, перегруженным сценами борьбы, похищений, гибели персонажей. В роскошном стиле фигуры постоянно перекрывали одна другую, что усиливало напряженный характер росписей. Однако общий принцип расположения фигур в больших композициях сохранился тот же, что и в свободном стиле, - фигуры свободно размещались одна над другой. В роспись был введен пейзаж: деревья, неровная каменистая почва, архитектурные сооружения. Фигуры передавали живое движение, изображались в резких, сложных ракурсах.

Несколько небрежная манера рисунков на вазах IV в. до н.э. дала основание именовать их росписями беглого стиля. Перо применялось все реже, росписи делали кистью размашистыми мазками. Помимо белой краски использовали желтую, пурпурную, голубую, розовую, зеленую, лиловую, а также позолоту. Все эти технические изменения привели к утрате большинства традиций в вазописном мастерстве. На вазах IV в. до н.э. встречаются рельефные фигуры. Особую популярность при украшении ваз этого периода получили мотивы, связанные с Дионисом и Афродитой, зато военные сцены стали крайне редкими.

Темы ваз = темы разговоров.

3. Технологические приемы создания древнегреческих ваз.

- Техника производства керамики в Греции стояла на значительной высоте. Изучая многочисленные дошедшие до нас сосуды и их обломки, среди которых особенно интересны различные образцы производственного брака, мы можем исследовать технику изготовления ваз. Облегчают эту задачу сохранившиеся орудия труда гончаров (печи, формы и пр.), изображения гончаров и вазописцев за работой, и, наконец, скудные письменные источники. Большинство греческих глиняных ваз изготовлялись на ручном гончарном кругу. При выделке больших сосудов формовка производилась мастером, а круг вращал его помощник. Вазы сложной формы делались по частям, которые затем склеивались жидкой глиной. Аналогичным образом приставлялись отдельно от руки сформованные ручки. Сформованную вазу просушивали, потом расписывали и обжигали в специальной печи. Обжиг вазы обычно производился один раз, иногда два и, может быть, большее число раз.

- Обжиг. Печи обжига керамики в Древней Греции и её колониях в основном имели круглую форму, диаметром до 1 метра. Печи, в которых выжигали пифосы или черепицу, могли достигать 3—4 метров в диаметре. Топили печи дровами и хворостом. Верхняя часть печи была куполовидною с отверстием, куда выходило пламя. В тот момент, когда обжиг проходил в восстановительный режим, это отверстие закрывали, по современным экспериментальным подсчетам, на 30 минут. Керамика в печи загружалась через большой боковой проём. Поскольку чёрный лак не плавился при обжиге, сосуды ставили друг на друга. Само отверстие замазывали глиной, оставляя небольшой «глазок» для наблюдения за процессом обжига. Вместе с вазами в печь помещали отдельные черепки разбитых необожженных сосудов. Их в определённые моменты вынимали через верхнее отверстие для проверки хода процесса. В частности, в Афинах найдено много таких обломков, извлеченных из печи на разных стадиях обжига керамики.

Во время обжига особенно тщательно следили за температурой. Если она опускалась ниже 800 °C, то глина становилась красного, а не чёрного цвета. Первый окислительный этап проходил из-за открытого верхнего отверстия. Затем в печь подбрасывались зеленые ветки или сырые дрова, ставили в печь сосуд с водой (для восстановительного режима необходима влага) и закрывали верхнее отверстие — так начинался восстановительный этап, температура постепенно поднималась до 900 °C. По такому режиму обжиг длился, по современным подсчетам, около 30 минут. Тогда верхнее отверстие открывали, обеспечивая вновь доступ кислорода, дрова больше не добавляли, а печь постепенно остывала.

- Роспись керамики производилась до обжига. Сосуд сначала протирали влажной тряпкой, а затем покрывали разведённым раствором шликера или минеральными красками, которые придавали вазе после обжига красноватый оттенок. Вазописцы расписывали сосуды прямо на гончарном круге либо осторожно держа их на коленях. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения на готовых вазах, а также отбракованных после обжига и незаконченных изделиях.

Изображения на вазах в геометрическом, ориентализирующем и чернофигурном стиле скорее всего наносились кистью. В период поздней геометрики в росписи ваз использовалась белая фоновая краска, которая, отколовшись в некоторых местах, приоткрывает детали, которые вазописцы пытались скрыть от посторонних глаз. Насечки на сосудах были характерны для чернофигурной вазописи, и скорее всего эта техника была заимствована у ремесленников-гравёров. Для этих работ вазописцы использовали острый металлический стиль. Ещё в эпоху протогеометрики вазописцам был известен циркуль, которым они наносили на вазы концентрические круги и полукруги. Начиная со среднего протокоринфского периода обнаруживаются наброски, которые вазописцы наносили на расписываемую керамику острой деревянной палочкой или металлическим инструментом. Эти насечки во время обжига исчезали.

Вазопись в краснофигурном стиле часто предваряли эскизы. Их можно обнаружить на некоторых сосудах, где они проглядывают через конечное изображение. На незаконченных краснофигурных изображениях видно, что вазописцы часто обводили свои наброски полосой шириной до 4 мм, которая иногда видна и на готовых изделиях. Для контуров тела использовалась выступающая рельефная линия, которая отчётливо видна на чернофигурных сосудах. Прочие детали прорисовывались насыщенной чёрной краской либо разведённой до коричневого оттенка фоновой краской. В заключение фон сосуда либо лицевая сторона чаши закрашивались большой кистью в чёрный цвет.

- Черный лак. Теодор Шуман установил, что аттический чёрный лак по составу не отличается от глины и не имеет никаких примесей или красителей. Чёрный цвет обусловлен оксидом железа, который при окислении опала даёт ярко-красный, а при восстановлении — чёрный цвет. Экспериментируя, он определил, что для приготовления чёрного лака необходимо смешать 115 г глины, 0,5 л воды и 2,5 г метафосфата натрия (в древности использовали поташ). В течение 48 часов отстаивания раствор расслаивался: средний слой — слой, пригодный для создания ваз, а верхний слой коллоидной глины использовали для изготовления чёрного лака, предварительно высушивая до появления глубокого коричневого цвета. Лак использовали густого тёмно-коричневого цвета, чтобы получить чёрную блестящую глянцевую поверхность; или разбавленный, чтобы получить палитру жёлто-коричневого цвета. Лак вполне можно было хранить в сухом виде и при необходимости разводить водой.

4. Выявление основных имен вазописцев и анализ их произведений.

- Эк cекей – мастер чернофигурного стиля.