Интероцептивный анализатор

Интероцептивный анализатор осуществляет анализ раздражений, поступающих от рецепторов, расположенных во всех органах и тканях (пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем, сосудах, гладких мышцах, железах кожи и др.), сигнализирующих о состоянии внутренней среды, об уровнях метаболизма и о потребностях организма в данный момент.

В отличие от других анализаторов, характерной особенностью интероцептивного анализатора является то, что в обычных условиях деятельности организма раздражения от внутренних органов не вызывают отчетливых ощущений, за исключением раздражений, периодически получаемых от рецепторов некоторых внутренних органов (желудок, прямая кишка, мочевой пузырь), или раздражений, связанных с половой сферой. Это можно объяснить тем, что в ядрах зрительного бугра терминали соматических и висцеральных афферентных проводников конвергируют на одни и те же нейроны и в условиях бодрствования, при активной деятельности организма, постоянная афферентная импульсация по соматическим системам блокирует прохождение в кору висцеральных сигналов. При усилении же висцеральной афферентации, особенно при возникновении патологических процессов в органах, блокируется прохождение в кору соматических афферентных сигналов.

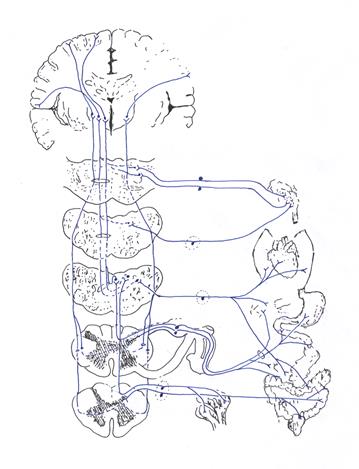

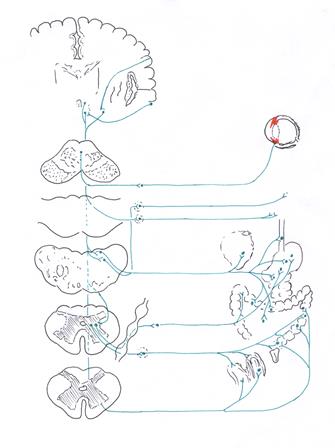

Проводящие пути интероцептивного анализатора у человека еще недостаточно изучены, но имеющиеся данные литературы позволяют, в какой-то мере, представить общую схему его афферентного и эфферентного отделов.

Афферентный отдел состоит из трех нейронов, но в отличие от других анализаторов, афферентные волокна его не образуют макроскопически видимых нервов, а идут в составе других нервов (внутренностного тазового, большого и малого чревных, блуждающего).

Тела первых нейронов заложены в спинномозговых узлах и узлах V, VII, IX, Х пар черепных нервов. Периферические отростки (дендриты) их идут в составе соответствующих нервов к органам и тканям, заканчиваясь рецепторами (интерорецепторами).

От рецепторов органов таза и большинства органов брюшной полости сигналы передаются по афферентным волокнам внутренностных тазовых нервов, nervi splanchnici pelvini, больших и малых чревных нервов, nervi splanchnici majores et minores, телам первых нейронов, заложенным в спинномозговых узлах (рис. 26).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Рис. 26. Афферентные пути интероцептивного анализатора

Аксоны первых нейронов вступают в спинной мозг в составе задних корешков и идут различными путями. Наиболее толстые волокна с большой скоростью проведения импульсов (35—75 м/сек) поднимаются в задних канатиках и, постепенно смещаясь к задней срединной перегородке, в верхнем отделе спинного мозга образуют два компактных пучка. Один из них, занимающий у перегородки дорзальное положение, формируется аксонами клеток, воспринимающих раздражения от органов таза, а другой пучок, расположенный кпереди от предыдущего, формируется аксонами клеток, воспринимающих раздражения от органов брюшной полости. Оканчиваются все эти волокна в ядрах нежного и клиновидного пучков, клетки которых являются вторыми нейронами. Аксоны их переходят на противоположную 'сторону и в составе медиальной петли подходят к заднему отделу вентрального ядра зрительного бугра, где лежат тела третьих нейронов.

Аксоны третьих нейронов в составе таламокортикального тракта следуют в кору передней и задней центральных извилин, где в зонах кожно-мышечной чувствительности заложена ядерная часть интероцептивного анализатора.

Другая часть аксонов первых нейронов, войдя в спинной мозг и отдав коллатерали к ассоциативным нейронам рефлекторной дуги, заканчивается на телах и дендритах вторых нейронов, расположенных в промежуточной зоне серого вещества кзади от латерального промежуточного ядра. Аксоны этих нейронов характеризуются малым калибром и медленным проведением импульсов (14 – 38 м/сек). Кроме того, они не образуют самостоятельного пучка, а входят в состав бокового и переднего спиноталамических трактов своей и противоположной стороны, переднего и заднего спинномозжечковых путей, диффузно распределяясь между их волокнами, и следуют к ядрам зрительного бугра, ретикулярной формации стволовой части мозга и к коре мозжечка.

Клетки зрительного бугра являются третьими нейронами. Аксоны их в составе таламокортикального тракта достигают коры премоторной зоны, задней центральной извилины и лимбической области.

От рецепторов внутренних органов головы, шеи, грудной и отчасти брюшной полости импульсы проводятся по афферентным волокнам V, VII (промежуточный), IX, Х пар черепных нервов. Тела первых нейронов лежат в узлах этих нервов. Периферические отростки (дендриты) их в составе соответствующих нервов идут к слизистой оболочке носовой и ротовой полости, к слюнным железам, глотке, гортани, легким, сердцу, пищеводу, желудку и некоторым другим органам брюшной полости. Центральные отростки чувствительного корешка тройничного нерва к его ядру спинномозгового тракта и в составе VII (промежуточный), IX, Х пар черепных нервов к ядру одиночного тракта, общему для этих нервов. В этих ядрах лежат тела вторых нейронов. Аксоны их переходят на противоположную сторону и в составе медиальной петли следуют к заднемедиальному отделу вентрального ядра зрительного бугра, где лежат тела третьих нейронов. Одновременно большое число аксонов вторых нейронов оканчивается в неспецифических ядрах зрительного бугра и ядрах ретикулярной формации стволовой части мозга, осуществляя переработку информации и рефлекторные реакции на подкорковом уровне.

Аксоны третьих нейронов в составе таламокортикального тракта достигают коры нижнего отдела передней и задней центральных извилин, премоторной зоны и лимбической области.

Корковые центры, переработав полученную информацию, посылают сигналы различным ядрам гипоталамуса (рис. 27), являющегося высшим подкорковым вегетативным центром, ведающим деятельностью всех органов и тканей, различными видами обмена веществ и обеспечивающего динамическое постоянство внутренней среды - гомеостаз. Так, из коры латеральной и базальной поверхностей лобной доли волокна идут к супраоптическому и паравентрикулярному ядрам своей стороны, а из коры заднего отдела лобной доли - к ядрам сосочковых тел; аксоны клеток коры переднего отдела височной доли следуют в составе свода и пограничной полоски, stria terminalis, к вентромедиальному ядру, ядру воронки и ядрам сосочковых тел (вторые нейроны).

Аксоны клеток гипоталамических ядер постепенно объединяются в пучок, связывающий гипоталамус с вегетативными ядрами черепных нервов (III, VII, IX, X) и боковых рогов спинного мозга, а также с ядрами ретикулярной формации. Этот пучок, соответственно занимаемому положению в стволовой части мозга, получил название дорзального продольного пучка Шютце, fasciculus longitudinalis dorsalis.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 27. Эфферентные пути интероцептивного анализатора

В среднем мозге дорзальный продольный пучок проходит вблизи сильвиева водопровода и отдает часть волокон к клеткам добавочного (ядро Якубовича) и непарного срединного ядер глазодвигательного нерва. В мосту и продолговатом мозге он спускается по бокам от срединной линии, располагаясь между эпендимой, покрывающей дно IV желудочка и задним (медиальным) продольным пучком.

Здесь часть его волокон подходит к клеткам верхнего и нижнего слюноотделительных ядер, nuclei salivatorii superioris et inferioris, лицевого (промежуточного) и языкоглоточного нервов, а также дорзального ядра блуждающего нерва. Эти ядра являются парасимпатическими центрами вегетативной нервной системы. Из ствола мозга пучок Шютце спускается в спинной мозг, где большая часть волокон проходит в боковом канатике впереди бокового пирамидного пути и оканчивается у клеток латерального промежуточного ядра, заложенного в боковом роге на протяжении от 8 шейного или 1 грудного до 2-3 поясничных сегментов. Это ядро является центральным отделом симпатической части вегетативной нервной системы. Меньшая часть волокон пучка Шютце спускается вблизи центрального канала до крестцового отдела спинного мозга под названием околоэпендимального пучка и оканчивается у клеток латерального промежуточного ядра 2-4 крестцовых сегментов, являющегося парасимпатическим центром.

Вегетативные ядра черепных нервов и боковых рогов спинного мозга (третьи нейроны), получив сигналы от ядер гипоталамуса, передают их клеткам периферических вегетативных узлов (четвертым нейронам), к которым относятся:

1) узлы пограничного симпатического ствола;

2) промежуточные или предпозвоночные узлы (обе группы узлов относятся к симпатическому отделу вегетативной нервной системы);

3) терминальные (околоорганные и внутриорганные) узлы, относящиеся к парасимпатическому отделу вегетативной нервной системы.

Аксоны клеток узлов пограничного симпатического ствола следуют ко всем органам и тканям, а аксоны клеток промежуточных (предпозвоночных) и терминальных узлов направляются только к внутренним органам.

Таким образом, эфферентный отдел интероцептивного анализатора представлен цепью синаптически связанных друг с другом четырех нейронов: первыми нейронами являются клетки коры лобной и височной долей полушарий большого мозга; вторыми—клетки гипоталамических ядер; третьими—клетки вегетативных ядер черепных нервов (III, VII, IX, X) и боковых рогов спинного мозга и четвертыми — клетки периферических узлов вегетативной нервной системы.

Кроме описанного эфферентного пути интероцептивного анализатора, ответные реакции на раздражения, полученные от внутренних органов, осуществляются также по пирамидному и другим экстрапирамидным путям.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Выберите один или несколько правильных ответов

1. ПОРАЖЕНИЕ АФФЕРЕНТНОЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИВОДИТ К:

1) выпадению мышечно-суставной (проприоцептивной) чувствительности

2) нарушению представления о положении частей тела в пространстве

3) нарушению ощущения позы и производимых движений

4) нарушению координации движений (сенсорной атаксии)

5) ощущению больным мышечной боли

2. СПИНАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КЛЕТКАМИ:

1) мультиполярными

2) псевдоуниполярными

3) униполярными

4) пирамидными

3.ПОРАЖЕНИЕ РЕЦЕПТОРА В РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГЕ ПРИВОДИТ К:

1) ничего не изменится

2) ослаблению рефлекса

3) исчезновению рефлекса

4) усилению рефлекса

4.ПОРАЖЕНИЕ ВСТАВОЧНОГО НЕЙРОНА В РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГЕ ПРИВОДИТ К:

1) усилению рефлекса

2) ничего не изменится

3) ослаблению рефлекса

4) исчезновению рефлекса

5.ПОРАЖЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНОГО НЕЙРОНА В РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГЕ ПРИВОДИТ К:

1) усилению рефлекса

2) ничего не изменится

3) ослаблению рефлекса

4) исчезновению рефлекса

6. ЭФФЕРЕНТНЫЙ НЕЙРОН НАХОДИТСЯ:

1) в боковых рогах

2) в задних рогах

3) в передних рогах

4) в спинальных ганглиях

7.ПУТИ СОМАТОСЕНСОРНОГО АНАЛИЗАТОРА В СПИННОМ МОЗГЕ ПРОХОДЯТ:

1) в передних рогах

2) в боковых канатиках

3) в задних канатиках

4) в передних канатиках

5) в боковых рогах

8.ПУТИ СОМАТОСЕНСОРНОГО АНАЛИЗАТОРА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ В:

1) gyrus precentralis

2) gyrus postcentralis

3) gyrus temporalis superior

4) gyrus frontalis medius

9. МЕДИАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ БЕРЕТ НАЧАЛО В:

1) спинном мозге

2) продолговатом мозге

3) мосте

4) среднем мозге

10. ПИРАМИДНЫЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ В:

1) gyrus precentralis

2) gyrus postcentralis

3) gyrus temporalis superior

4) gyrus frontalis medius

11. ПИРАМИДНЫЙ ПУТЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В:

1) nucleus proprius cornu posterior

2) nucleus thoracicus

3) nuclei motorii

4) nucleus intermediomedialis

12. МИОСТАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ:

1) в создании предуготованности мышц для выполнения волевых движений

2) в регулировании тонуса гладкой мускулатуры

в) в обеспечивании оптимальной позы тела

г) в регулировании сочетанного поворота головы и глаз

д) в регулировании тонуса мышц

13. К ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ СИСТЕМЕ ОТНОСЯТСЯ:

1) стриопаллидарная система

2) нижняя олива

3) мозжечок

4) ретикулярная формация

5) зрительный бугор

14. В СОСТАВ СТРИАТУМА ВХОДЯТ:

1) сorpus striatum

2) nucleus caudatus

3) putamen

4) amygdale

15. В СОСТАВ ПАЛЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ ВХОДЯТ:

1) globus pallidus

2) nucleus ruber

3) substantia nigra

4) amygdale

16. В ПРОДОЛГОВАТОМ МОЗГЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ ПУТИ:

1) tractus nigroreticularis

2) tractus olivocerebellaris

3) tractus rubroolivaris

4) tractus thalamorubroolivaris

5) tractus pallidonigralis

17. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЗАДНИХ КАНАТИКОВ ВЫПАДАЕТ:

1) проприоцептивная чувствительность

2) чувство стереогнозии

3) болевая чувствительность

4) тактильная чувствительность

5) никакая чувствительность не пострадает

18.ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕРЕДНИХ КАНАТИКОВ ВЫПАДАЕТ:

1) проприоцептивная чувствительность

2) чувство стереогнозии

3) болевая чувствительность

4) тактильная чувствительность

5) никакая чувствительность не пострадает

19.ПРИ ПОРАЖЕНИИ БОКОВЫХ КАНАТИКОВ ВЫПАДАЕТ:

1) проприоцептивная чувствительность

2) чувство стереогнозии

3) болевая чувствительность

4) тактильная чувствительность

5) никакая чувствительность не пострадает

20. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ВЫПАДАЮТ:

1) носовые поля зрения

2) височные поля зрения

3) все поля зрения

4) височные и контрлатеральные носовые поля зрения

5) носовые и контрлатеральные височные поля зрения

21.ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКРЕСТА ВЫПАДАЮТ:

1) носовые поля зрения

2) височные поля зрения

3) все поля зрения

4) височные и контрлатеральные носовые поля зрения

5) носовые и контрлатеральные височные поля зрения

22. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ВЫПАДАЮТ:

1) носовые поля зрения

2) височные поля зрения

3) все поля зрения

4) височные и контрлатеральные носовые поля зрения

5) носовые и контрлатеральные височные поля зрения

23. ПРИ ПОРАЖЕНИИ КОРКОВОГО КОНЦА ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ВЫПАДАЮТ:

1) носовые поля зрения

2) височные поля зрения

3) все поля зрения

4) височные и контрлатеральные носовые поля зрения

5) носовые и контрлатеральные височные поля зрения

24. ПОРАЖЕНИЕ УЛИТКИ ВНУТРЕННЕГО УХА ВЫЗЫВАЕТ:

1) полную потерю слуха

2) потерю слуха на стороне поражения

3) потерю слуха на контрлатеральной стороне

4) снижение слуха на стороне поражения

5) ничего не произойдёт

25. ПОРАЖЕНИЕ ИЗВИЛИНЫ ГЕШЛЯ С ОБЕИХ СТОРОН ВЫЗЫВАЕТ:

1) полную глухоту

2) потерю слуха на стороне поражения

3) потерю слуха на контрлатеральной стороне

4) снижение слуха на стороне поражения

5) ничего не произойдёт

26. ПОРАЖЕНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ПЕТЛИ ВЫЗЫВАЕТ:

1) полную глухоту

2) потерю слуха на стороне поражения

3) потерю слуха контрлатерально

4) снижение слуха на стороне поражения

5) ничего не произойдёт

27.ПОРАЖЕНИЕ UNCUS GYRI PARAHIPPOCAMPALIS ВЫЗЫВАЕТ:

1) аносмию

2) гипосмию

3) гиперосмию

3) параосмию

28.КОРКОВЫЙ КОНЕЦ ИНТЕРОЦЕПТИВНОГО АНАЛИЗАТОРА НАХОДИТСЯ В:

1) нижних отделах пре- и постцентральной извилин

2) задних отделах верхней височной извилины

3) задних отделах нижней лобной извилины

4) верхней теменной дольке

29.ПОРАЖЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА И ЕГО ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИВОДИТ К:

1) расстройству равновесия

2) нарушению координации движений

3) головокружению

4) рвоте

5) нистагму

ОТВЕТЫ:

1 – 1); 2); 3); 4). 2 – 2). 3 – 3). 4 – 4). 5 – 4). 6 – 3). 7 – 2); 3). 8 – 1); 2). 9 – 2); 3). 10 – 1). 11 – 3). 12 – 1); 2); 3); 5). 13 – 1); 2); 3); 4); 5). 14 – 1); 2); 3). 15 – 1); 2); 3). 16 – 3); 4). 17 – 1); 2). 18 – 5). 19 – 3). 20 – 3). 21 – 2). 22 – 4); 5). 23 – 4); 5). 24 – 2). 25 – 4). 26 – 4). 27 – 1). 28 – 1). 29 – 1); 2); 3); 4); 5).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Дыскин Е.А., Конкин И.Ф. Проводящие пути головного и спинного мозга (учебно-методическое пособие).-Л., 1977.