Мост, мозжечок, их внутреннее строение, латеральная петля, перешеек ромбовидного мозга.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА-ЮГРА»

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА МОРФОЛОГИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ АНАЛИЗАТОРОВ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Сургут, 2009

УДК

ББК

П

Усынин А.Ф., Столяров В.В Шумилов С.П., Мекшина Л.А., Шумилова Е.А., Студницкий В.Б. Функциональная анатомия анализаторов центральной нервной системы.Учеб.-метод.пособие.-Сургут.гос.ун-т.-Сургут:Изд-во СурГУ, 2009.- 83 с.

ISBN…

Пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Анатомия человека». Описывается внутреннее строение спинного мозга и ствола головного мозга. Дается последовательное изложение афферентного и эфферентного звеньев каждого анализатора, как единой функциональной системы. С целью приближения теоретического материала к клинике описываются симптомы поражения различных отделов того или иного анализатора. Текст иллюстрируется подробными схемами. Предназначено для студентов медицинского института, изучающих дисциплину «Анатомия человека» по 06.0101.65- специальностям лечебное дело и 06.0103.65- педиатрия.

Илл. 27. Библиогр.:25 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Сургутского государственного университета.

Рецензенты :

Зав. кафедрой анатомии человека СГМУ, г. Архангельск, д.м.н., профессор С.Г. Суханов.

Зав. кафедрой анатомии человека С-Пб ГМА им. И.И. Мечникова, д.м.н.,профессор В.М. Петренко

Сургутский государственный университет, 2009 г.

Введение

В настоящем учебно-методическом пособии соответственно государственной программе обучения студентов в высших медицинских учебных заведениях изложены базовые аспекты морфо-функционального строения спинного и головного мозга. Материал подан в конкретной и доступной форме, что позволит студентам успешно освоить одну из самых сложных тем по анатомии человека. Методическое пособие начинается с изучения строения спинного мозга, рефлекторной дуги и последовательно, логично изложение материала переходит от простого к сложному. Кроме того, уделено внимание развитию отделов центральной нервной системы, отражены стадии развития головного и спинного мозга (3-х и 5-ти мозговых пузырей). Особое внимание обращено на внутреннее строение различных отделов головного и спинного мозга, при этом текст сопровождается оригинальными схемами. В конце студентам предложены вопросы для контроля усвоения данной темы. В целом, методическое пособие отвечает запросам дальнейшего усвоения клинических дисциплин для будущих врачей различной специализации.

Данное пособие также посвящено наиболее трудному для восприятия разделу центральной нервной системы - анатомии анализаторов и соответствует программе курса «Анатомия человека» медицинских институтов. К созданию его нас побудили следующие причины:

1) недостаточно полное изложение материала в рекомендованных учебниках, а также в имеющиеся, но недоступные для студентов других вузов, учебные пособия;

2) недостаточная наглядность, а в некоторых случаях и отсутствие схем отдельных проводящих путей, что затрудняет восприятие материала;

3) изолированное описание афферентных и эфферентных путей.

В связи с этим мы сделали попытку не только дать подробное описание афферентного отдела того или иного анализатора, но и показать пути, по которым осуществляется ответная реакция на воспринятые корковым концом анализатора раздражения. Такой подход, нам кажется, будет способствовать лучшему усвоению изучаемого материала.

Изложение материала начато с описания анатомии двигательного анализатора в связи с тем, что его эфферентная система, представленная пирамидным и экстрапирамидными путями, играет существенную роль в осуществлении ответных реакций на раздражения, полученные по путям других анализаторов.

В пособии, наряду с подробным описанием анатомии каждого анализатора, представлен ряд новых схем, созданных на основании литературных данных, а также приводятся симптомы, возникающие при поражении того или иного отдела анализатора.

Мы надеемся, что представленные в пособии материалы дадут возможность глубже изучить особенности строения и функции анализаторов и заложить основу для понимания клиники.

Основным законом развития органической природы является закон единства организма и условий его существования во внешней среде. Получая из этой среды раздражения, организм отвечает на них соответствующими реакциями, причём в самом организме происходят сложные физиологические процессы, которые возможны лишь при постоянном взаимодействии и взаимосвязи между органами и тканями. Такое постоянное взаимодействие организма с внешней средой и установление равновесия между ними, а также координацию деятельности всех органов и тканей осуществляет нервная система. Деятельность нервной системы направляется, с одной стороны, на объединение, интеграцию работы всех частей организма, с другой — на связь организма с внешним миром. В основе этой деятельности нервной системы лежит рефлекс. Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, поступающее из внешней и/или внутренней среды, при обязательном участии нервной системы.

Материальной основой рефлекса является рефлекторная дуга, состоящая из цепи двух и более синаптически связанных друг с другом нейронов, по которой нервные импульсы от рецептора следуют к рабочему органу, осуществляя ответную реакцию на воспринятое раздражение.

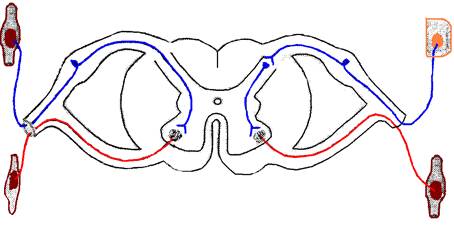

Различают простые (моно- и дисинаптические) и сложные (полисинаптические) рефлекторные дуги. Простые рефлекторные дуги состоят из двух или трех нейронов (Рис.1).

Двухнейронная рефлекторная дуга, свойственная коленному рефлексу (рис. 1, слева), представлена афферентным (чувствительным) и эфферентным (двигательным) нейронами. В трехчленной рефлекторной дуге (рис. 1, справа) между рецепторным и эфферентным нейронами включен вставочный (замыкательный, ассоциативный) нейрон, осуществляющий передачу импульсов с афферентного нейрона на эфферентный и превращающий нервный импульс во внешнюю реакцию.

Сложная рефлекторная дуга характеризуется наличием между афферентным и эфферентным нейронами большого количества вставочных нейронов, расположенных в различных отделах центральной нервной системы.

Рис. 1. Схема двухнейронной (слева) и трехнейронной (справа) рефлекторных дуг

Тела первых (афферентных) нейронов всегда расположены вне мозга. В большинстве случаев они залегают в узлах спинномозговых и черепных нервов и лишь обонятельные и зрительные ганглиозные нейроны находятся непосредственно в органах.

В спинномозговых узлах и узлах черепных нервов, за исключением преддверно-улиткового нерва (VIII пара), рецепторными нейронами являются псевдоуниполярные клетки (в вестибулярном и спиральном узлах VIII пары — биполярные, клетки I пары – униполярные, II пары – мультиполярные). Периферические отростки (дендриты) этих клеток следуют в составе нервов к органам и тканям, где заканчиваются воспринимающими приборами — рецепторами. Рецептор – это белковая структура мембраны клетки для восприятия специфического раздражения , превращающая его физическую или химическую энергию в форму нервного импульса. В рецепторах информация о раздражителе кодируется двоичным кодом (правило «всё или ничего») или количеством потенциалов («пачка импульсов»), трансформирующими воспринятое раздражение в единственно понятную для мозга форму — нервные импульсы. Центральные отростки (аксоны, нейриты) в составе задних корешков спинно-мозговых или в составе черепных нервов следуют в мозг и вступают в контакт со вторыми — вставочными нейронами, которыми, соответственно, являются клетки задних рогов и боковой промежуточной зоны серого вещества спинного мозга или клетки ядер черепных нервов стволовой части мозга. Восприняв от афферентных нейронов и переработав информацию, вставочные нейроны передают её эфферентным нейронам, которые осуществляют ответную (двигательную или секреторную) реакцию, проводя импульсы к рабочему органу (мышца, железа). Эфферентными нейронами являются клетки двигательных ядер черепных нервов и передних рогов спинного мозга.

Следует отметить, что большая часть экстероцепции поступает в кору полушарий большого мозга. а вся интероцепция и большая часть проприоцепции перераспределяется ретикулярной формацией на безусловно-рефлекторный уровень , не доходящий до уровня сознания. Анализ и синтез этой информации осуществляется сложными нервными приборами, которые назвал анализаторами, имеющими своей задачей разлагать огромный комплекс явлений как внешнего, так и внутреннего мира на отдельные элементы, т. е. осуществлять анализ. Анализатор это сложный нервный механизм, начинающийся наружным воспринимающим аппаратом и кончающийся в мозгу. Каждый анализатор представлен:

1) периферической частью - рецептором, трансформирующим – внешнее или внутреннее раздражение в нервные импульсы (рецепторы трансформируют энергию из физической и/или химической формы в электрическую форму – потенциал действия);

2) проводником- кондуктором, состоящим из цепи синаптически связанных друг с другом нейронов;

3) центральной частью - корковым концом, содержащим ядерную часть и рассеянные элементы. Ядерная часть коркового конца анализатора осуществляет высший анализ (детектирование и опознание образов) и синтез (ответные двигательные реакции), а рассеянные элементы - лишь простой, примитивный анализ и синтез, принимая на себя, в какой-то мере, функцию ядерной части при её поражении.

Корковые концы различных анализаторов посредством ассоциативных волокон имеют широкие связи друг с другом, чем обеспечивается не только высший анализ, но и синтез раздражений и восприятие их в форме различных ощущений. (Рецепция – всё воспринимаемое рецепторами. Чувствительноть –часть рецепции, доходящая до сознания. Ощущение – чувствительность+ личная эмоциональная окраска). Таким образом, из сказанного выше видно, что роль анализаторов огромна: анализ и синтез всей информации, поступающей как из внутренней, так и из внешней среды, и создание адекватной ответной реакции на полученные раздражения; установление постоянства внутренней среды организма и осуществление тончайшего приспособления его к внешней среде; обеспечение правильного представления об окружающем нас мире, превращая ощущения в факт сознания.

Необходимо особо подчеркнуть, что точный анализ и синтез возможны только под влиянием второй афферентной системы — ретикулярной формации. Последняя оказывает активирующее влияние на кору полушарий большого мозга, являясь своеобразным «энергетическим» центром, без которого нервные клетки коры, различные её отделы и весь мозг в целом не могут выполнять свои сложные многообразные функции. Энергию для поддержания рабочего состояния коры ретикулярная формация получает от всех специфических чувствительных путей, от волокон которых отходят коллатерали к её клеткам. Любое внешнее или внутреннее раздражение возбуждает ретикулярную формацию, как бы заряжая её энергией. Она активирует все отделы мозга, которые осуществляют точный анализ и синтез всей многообразной информации, поступающей в кору полушарий из внешнего мира и внутренней среды организма по специфическим путям.

К анализаторам, осуществляющим анализ раздражений, поступающих из внешней среды, относятся: кожный (тактильный, давления, температурный, ноцицептивный или болевой), слуховой, зрительный, обонятельный, вкусовой.

К анализаторам, осуществляющим анализ раздражений, поступающих из внутренней среды организма, относятся статокинетический, определяющий положение тела в пространстве (проприорецепторы мышц, сухожилий, суставов, виброрецепторы, вестибулярный аппарат), двигательный и интероцептивный (барорецепторы, хеморецепторы внутренних органов, осморецепторы и ноцицепторы).

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА

ЯДРА СЕРОГО ВЕЩЕСТВА.

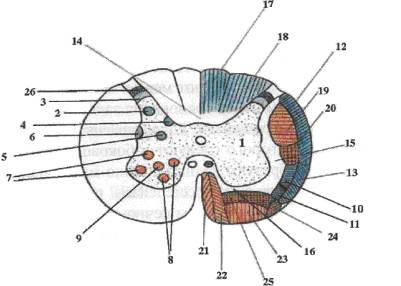

1. В центре заднего рога заложено собственное ядро, nucleus proprius cornu posterior, аксоны клеток которого переходят через белую переднюю спайку в боковой канатик другой стороны и образуют боковой спинно-таламический путь, tractus spinothalamicus lateralis, проводящий болевую и температурную чувствительность. (Рис.2).

2. К верхушке заднего рога прилежит студенистое вещество, substantia gelatinosa, аксоны клеток которого переходят через переднюю белую спайку в боковой канатик другой стороны и образуют передний спинно-таламический путь, tractus spinothalamicus anterior, проводящий тактильную чувствительность (чувство осязания и давления). Кроме того, клетки желатинозной субстанции осуществляют межсегментарную связь.

3. Во внутреннем отделе основания заднего рога залегает грудное или дорсальное ядро, nucleus thoracicus, аксоны клеток которого следуют в боковой канатик своей стороны и образуют задний спинно-мозжечковый путь Флексига, tractus spinocerebellaris posterior, проводящий в ядро шатра, а затем в кору мозжечка мышечно-суставную (проприоцептивную) чувствительность.

4. Во внутреннем отделе промежуточной зоны лежит промежуточно-медиальное ядро, nucleus intermediomedialis, аксоны клеток которого направляются в боковой канатик своей и противоположной стороны, образуя передний спинномозжечковый путь Говерса, tractus spinocerebellaris anterior, проводящий проприоцептивную чувствительность в ядро шатра, а затем в кору мозжечка.

5. В боковом роге заложено промежуточно-латеральное ядро, nucleus intermediolateralis, являющееся сегментарным отделом симпатической (С8-LЗ) и парасимпатической (S2-S4) систем.

6. В передних рогах залегают двигательные ядра, среди которых различают: медиальную (переднее и заднее), латеральную (переднее и заднее) группы и в области шейного и пояснично-крестцового утолщений - центральное ядро. Аксоны клеток этих ядер образуют передние корешки и далее следуют в составе спинномозговых нервов к мышцам. Следует запомнить, что рассеянные клетки, а также клетки губчатой зоны и желатинозной субстанции, являясь вторыми нейронами рефлекторной дуги, осуществляют связь нейронов в пределах одного сегмента и межсегментарную связь. Аксоны этих клеток, выходя из серого вещества, окружают серое вещество, составляя собственные пучки, fasciculi proprii, переднего, бокового и заднего канатиков.

Рис.2

1- cellulae dissiminatae; 2- nucleus proprius cornu posterior; 3-substantia gelatinosa; 4- nucleus thoracicus;

5- nucleus intermediomedialis; 6- nucleus intermediolateralis; 7- nuclei motorii lateralis; 8- nuclei motorii medialis; 9- nucleus motorius centralis; 10- tractus spinothalamicus lateralis; 11- tractus spinothalamicus anterior;

12- tractus spinocerebellaris posterior; 13- tractus spinocerebellaris anterior;

14- fasciculi proprii posterior;

15- fasciculi proprii lateralis; 16- fasciculi proprii anterior; 17- fasciculus gracilis, 18- fasciculus cuneatus;

19- tractus corticospinalis lateralis; 20- tractus rubrospinalis; 21- tractus tectospinalis; 22- tractus corticospinalis anterior; 23- tractus vestibulospinalis; 24- tractus olivospinalis; 25- tractus reticulospinalis.

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО

Нужно помнить, что в задних канатиках проходят чувствительные пути, в передних - двигательные пути, в боковых - и те и другие. Двигательные пути идут от различных отделов головного мозга к двигательным нейронам передних рогов серого вещества.

В задних канатиках проходят нежный (Голля) и клиновидный (Бурдаха) пучки, образованные аксонами ложноуниполярных клеток межпозвоночных узлов (I нейроны) и проводящие мышечно-суставную (проприоцептивную) чувствительность. Необходимо помнить, что пучок Голля формируется на протяжении девятнадцати нижних сегментов спинного мозга, а пучок Бурдаха на протяжении двенадцати верхних сегментов.

В боковых канатиках, помимо названных ранее чувствительных проводящих путей, проходят двигательные (эфферентные, центробежные) пути: боковой корково-спинномозговой путь, tractus corticospinalis lateralis, идущий из коры полушарий большого мозга и осуществляющий произвольные целенаправленные движения, - красноядерно-спиномозговой путь, tractus rubrospinalis, идущий от красного ядра среднего мозга к альфа-малым мотонейронам переднего рога и регулирующий тонус мышц.

В переднем канатике по бокам передней срединной щели проходит зрительно-слуховой рефлекторный путь, tractus tectospinalis, идущий от крыши среднего мозга, tectum mesencephali, и осуществляющий независимую от нашего сознания ответную реакцию на неожиданные зрительные и звуковые раздражения. Латерально от предыдущего проходит передний корково-спинномозговой путь, а затем вестибуло-спинальный путь, идущий от латерального ядра (Дейтерса) преддверно-улиткового нерва к клеткам передних рогов. Дорсальнее от предыдущего проходит ретикуло-спинальный путь, начинающийся от ретикулярной формации стволовой части мозга. Этот путь идёт от сетчатой формации к нижележащим центрам спинного мозга. Через него поддерживается тонус этих центров, т.е. осуществляется их готовность к восприятию раздражения извне и выполнению команды сверху.

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА (Рис.3).

НАЧАЛО МЕДИАЛЬНОЙ ПЕТЛИ.

Продолговатый мозг является производным заднего мозгового пузыря - rhombencephalon. Верхней частью своей дорсальной поверхности продолговатый мозг принимает участие в образовании ромбовидной ямки (дно четвёртого желудочка). Верхние ножки мозжечка ограничивают её верхний отдел, а нижние - её нижний отдел. При изучении внутреннего строения обратить внимание на следующее: на месте перехода спинного мозга в продолговатый мозг располагаются связанные с основанием заднего рога ядра нежного (Голля) и клиновидного (Бурдаха) пучков, nuclei gracili et cuneati, клетки которых являются вторыми нейронами афферентного отдела двигательного анализатора. Большая часть их аксонов дугообразно огибает серое вещество, окружающее центральный канал под названием внутренних дугообразных волокон,

Рис.3

1- nucleus gracilis; 2- nucleus cuneatus; 3- fibrae arcuatae internae; 4- lemniscus medialis; 5- decussatio lemniscorum; 6- fibrae arcuatae externae dorsalis;

7- pedunculus cerebellaris inferior; 8-fibrae arcuatae externae ventralis; 9- nucleus olivaris inferior; 10-piramis medullae oblongatae.

fibrae arcuatae internae, переходит между оливами на противоположную сторону и под названием медиальной петли, lemniscus medialis, следует к зрительному бугру, thalamus, промежуточного мозга. В продолговатом мозге волокна медиальной петли располагаются по бокам от срединной линии позади пирамиды. Меньшая часть аксонов этих ядер направляется в составе нижних ножек к ядру шатра, nucleus fastigii,мозжечка. Одни из них идут по дорсальной поверхности, fibrae arcuatae externae dorsales, а другие, f ibrae arcuatae externae ventrale, - вместе с внутренними дугообразными волокнами переходят на противоположную сторону, спускаются до передней срединной щели и огибают с вентральной стороны пирамиду и оливу. При раскрытии спинномозгового канала в четвёртый желудочек серое вещество, окружавшее его, развертывается и выстилает дно ромбовидной ямки.

В этом слое серого вещества по бокам от средней линии с каждой стороны залегает ядро подъязычного нерва (Рис.4). Латерально от него заложено вегетативное (дорсальное) ядро X пары, nucleus dorsalis nervi vagi. Кнаружи и вентральнее от него - ядро одиночного пучка, nucleus fractus solitarii, общее для VII ,IX, и X пар черепных нервов. Выходящие из этих ядер волокна делят вещество продолговатого мозга с каждой стороны на три области: заднюю, боковую и переднюю. В задней области кнаружи от ядер блуждающего нерва видны остатки нежного и клиновидного ядер. Кпереди от последнего лежит ядро спинального корешка тройничного нерва, nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Кнаружи от этих ядер проходят пути, образующие нижние ножки мозжечка. В боковой области заложено ядро нижней оливы, nucleus olivaris inferior. Дорсальнее от него – nucleus ambiguus, общее для IX, Х и ХI пар черепных нервов. Между ними, чуть латеральнее от nucleus ambiguus, залегает вегетативное ядро IX пары – nucleus salivatorius inferior. Кнаружи и кзади от ядра нижней оливы на границе задней и боковой областей проходит передний спинно-мозжечковый путь Говерса, а медиально от него - спинно-таламический путь. Дорсально от последнего – tractus rubrospinalis et vestibolospinalis.

Остальное пространство боковой области занято ретикулярной формацией, состоящей из пересекающихся волокон с находящимися между ними нервными клетками. Вентральный отдел передней области занимают пирамиды. Они образованы волокнами пирамидного пути, идущего к двигательным ядрам черепных нервов, tractus corticonuclearis, и к ядрам передних рогов серого вещества спинного мозга, tractus corticospinalis.

На границе со спинным мозгом большая часть волокон пирамид переходит на противоположную сторону и спускается в боковом канатике под названием tractus corticospinalis lateralis (80%). Меньшая часть волокон пирамид спускается в переднем канатике своей стороны под названием tractus corticospinalis anterior (20%).

Рис.4

1- nucleus nervi hypoglossi; 2- nucleus dorsalis nervi vagi; 3- nucleus tractus solitarii; 4- остатки нежного и клиновидного ядер; 5- nucleus tractus spinalis nervi trigemini; 6- nucleus olivaris inferior; 7- nucleus ambiguus; 8- nucleus salivatorius inferior; 9- tractus spinocerebellaris anterior (путь Говерса); 10- tractus spinothalamicus; 11- tractus rubrospinalis et vestibulospinalis; 12- formatio reticularis; 13- tractus corticonuclearis, tractus corticospinalis; 14- lemniscus medialis; 15- tractus tectospinalis; 16- fasciculus longitudinalis posterior, seu medialis; 17- tractus spinocerebellaris posterior.

Дорсально от пирамид проходит медиальная петля, за которой располагается tractus tectospinalis, а еще кзади, около ядер подъязычного нерва – задний, или медиальный, продольный пучок, fasciculus longitudinalis posterior seu medialis. Остальное пространство передней области занято ретикулярной формацией.

МОСТ, МОЗЖЕЧОК, ИХ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ, ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ, ПЕРЕШЕЕК РОМБОВИДНОГО МОЗГА.

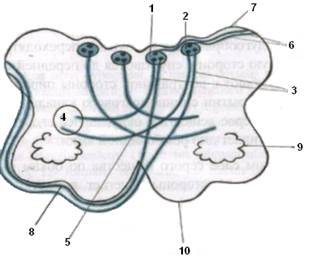

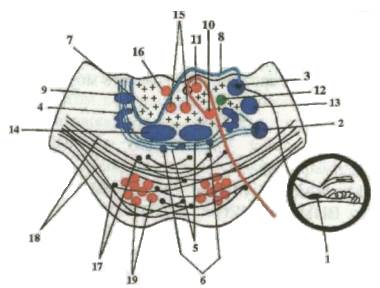

На поперечном разрезе моста располагается трапециевидное тело, делящее мост на дорсальную и вентральную части. При изучении строения моста следует обратить внимание на формирование трапециевидного тела и латеральной петли, являющихся частью слухового анализатора.

Рис.5.

1- биполярные клетки спирального узла улитки внутреннего уха; 2- nucleus ventralis nervi cochlearis; 3- nucleus dorsalis nervi cochlearis; 4-nucleus olivaris superior, seu nucleus dorsalis corporis trapezoidei; 5- corpus trapezoideum; 6- nuclei proprii corporis trapezoidei; 7- formatio reticularis; 8- striae medullares (acustici); 9- lemniscus lateralis; 10- nucleus nervi facialis; 11- nucleus nervi abducentis; 12- nucleus salivatorius superior; 13-nucleus sensorius principalis nervi trigemini; 14-lemniscus medialis; 15- tractus tectospinalis; 16- fasciculus longitudinalis medialis (posterior); 17- nuclei proprii pontis; 18- tractus pontocerebellaris; 19-tractus corticonuclearis et corticospinalis.

Первыми (воспринимающими) нейронами являются биполярные клетки спирального узла улитки внутреннего уха (Рис.5). Их дендриты идут к воспринимающему аппарату - кортиеву органу, а аксоны в составе улитковой части преддверноулиткового нерва (VIII пара) следуют к вентральному и дорсальному ядрам, nucleus ventralis nervi cochlearis et nucleus dorsalis nervi cochlearis. Клетки этих ядер являются вторыми нейронами слухового пути. Аксоны вентральных ядер следуют к ядрам верхней оливы, nucleus olivaris superior seu nucleus dorsalis corporis trapezoidei, и собственным ядрам трапециевидного тела, nuclei proprii corporis trapezoidei, своей и противоположной стороны. В этих ядрах лежат тела третьих нейронов. Аксоны их в большой части переходят на противоположную сторону и вместе с аксонами вторых нейронов образуют довольно толстый слой поперечных волокон - трапециевидное тело, делящее мост на дорсальную (покрышку), где располагается ретикулярная формация, и вентральную (основание) части. Аксоны клеток дорсального ядра улиткового нерва (вторых нейронов) направляются по поверхности ромбовидной ямки из угла последней к срединной борозде, образуя мозговые (слуховые) полоски, striae medullares ( acustici ), разграничивающие с дорсальной стороны мост и продолговатый мозг. В области срединной борозды эти волокна погружаются вглубь, переходят на противоположную сторону и, объединяясь с волокнами трапециевидного тела, образуют латеральную петлю, lemniscus lateralis. На пути они прерываются в ядрах латеральной петли (3-й нейроны).

Часть аксонов дорсального и вентрального ядер, а также ядер трапециевидного тела идут в составе латеральной петли своей стороны. Заканчивается латеральная петля в первичных подкорковых центрах слуха - медиальном коленчатом теле и нижнем бугорке четверохолмия (четвертые нейроны пути слухового анализатора). При изучении дорсальной части (покрышки) моста нужно запомнить расположение ядер пятой, шестой, седьмой и восьмой пар черепных нервов и следующих проводящих путей:

1) Медиальной петли, в состав которой в верхней части моста входят спинно-таламические тракты. Она проходит над трапециевидным телом по бокам от срединной линии;

2) Переднего спинно-мозжечкового пути (Говерса), проходящего кнаружи от медиальной петли;

3) Tractus tectospinalis, проходящего в дорсальной части покрышки по бокам от срединной линии;

4) Медиального (заднего) продольного пучка, fasciculus longitudinalis medialis ( posterior ), расположенного дорсальнее предыдущего, под дном ромбовидной ямки. Этот пучок начинается в покрышке ножек мозга от ядер Даркшевича, обеспечивая связь ядер III, IV, VI пар ядер вестибулярного нерва и передних рогов спинного мозга, осуществляя сочетанный поворот головы и глаз в противоположную сторону. В вентральной части (основание, basis) моста обратить внимание на расположение собственных ядер моста, nuclei proprii pontis, в которых заканчиваются волокна корково-мостового пути, tractus corticopontini и начинается мосто-мозжечковый путь, tractus pontocerebellaris, образующий средние ножки мозжечка и следующий к коре его полушарий. Посредством этого пути кора полушарий большого мозга регулирует деятельность мозжечка. Необходимо обратить внимание и на то, что пирамидный путь здесь идет не компактным пучком, а разбивается поперечными волокнами моста, tractus pontocerebellaris, на отдельные пучки, что важно с клинической точки зрения.

МОЗЖЕЧОК

Мозжечок состоит из полушарий, червя, клочка. На горизонтальном срезе мозжечка находятся зубчатые ядра, пробковидные ядра, ядра шатра.

Мозжечок имеет три пары ножек (нижние, верхние, средние) . В них проходят проводящие пути:

1. Через верхние ножки мозжечка проходит передний спинно-мозжечковый путь (Говерса), tractus spinocerebellaris anterior, от nucleus dentatus мозжечка к крыше четверохолмия - tractus cerebellotegmentalis, который после перекреста заканчивается в красном ядре и в зрительном бугре.

2. Через средние ножки мозжечка проходит мосто-мозжечковый путь, tractus pontocerebellaris, относящийся к экстрапирамидной системе.

3. Через нижние ножки мозжечка проходит задний спинномозжечковый путь ( Флексига), tractus spinocerebellaris posterior,а также fibrae arcuatae externae ventralis et dorsalis et fibrae olivocerebellaris et tractus vestibulospinalis .

ПЕРЕШЕЕК РОМБОВИДНОГО МОЗГА.

В состав перешейка ромбовидного мозга входят: верхние ножки мозжечка, верхний мозговой парус, треугольник петли.