«Для того, чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с альбомом и карандашом.» Куинджи А.И.

Архип Куинджи

Годы жизни:

27 января 1842 - 24 июля 1910

Страна рождения:

Российская империя

Сфера деятельности:

Художник

Слава пришла к Архипу Куинджи не сразу: Айвазовский не брал его в ученики, Академия художеств не принимала даже в вольнослушатели. Однако он стал одним из самых известных художников эпохи, его полотна покупали коллекционеры и члены императорской семьи, а на выставках выстраивались очереди.

Сегодня практически каждый человек без труда узнает прекрасные полотна Куинджи по характерному магическому блеску луны и пестрых красок. Еще до изобретения цветной фотографии картины Куинджи привлекали к себе современников реалистичностью изображения и мягким светом, который позже назовут «магическим». Некоторые даже говорили, что Куинджи – волшебник, в арсенале которого имеются «лунные» краски. Однако до настоящего успеха мастеру предстояло пройти огромный творческий путь.

Архип Иванович Куинджи — один из величайших русских художников XIX века. Нищий сын сапожника из Мариуполя, переживший нужду и непринятие, сумел пробиться в столичные рантье и стать самой яркой звездой общества передвижников. Его искусство — это особый тип романтического пейзажа, в котором художник использовал новейшие открытия физики и химии, а также умело и дерзко сочетал цвета и краски. Его картины пользовались большой популярностью, их покупали члены императорской семьи и известные коллекционеры, а на выставки выстраивались очереди.

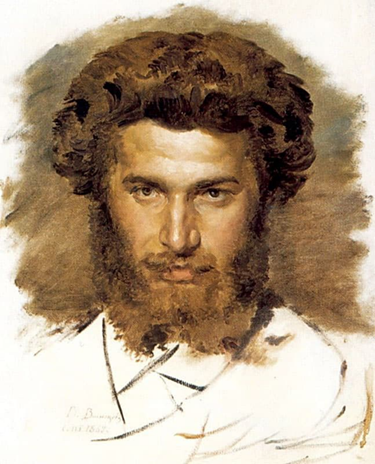

Портрет Архипа Куинджи работы В. М. Васнецова, 1869

Искусство выражает множество эмоций и понятий: красоту, истину, надежду, смерть, жизнь хаос или порядок. И оно всегда отражает свою эпоху, помогает узнать, как люди воспринимали себя. А каждый творец пытается изобразить это в своих произведениях. Искусство становится ближе, когда проникаешь в саму жизнь художника, изучаешь штрихи его биографии. Чтобы и нам понять творчество Архипа Куинджи, нужно окунуться в то время, узнать о его жизненном пути и этапах становления живописца.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Родился маленький Архип в январе, в Мариуполе. Точный год рождения до сих пор не удалось установить, поскольку в разных документах художника указаны разные даты: от 1840 до 1843 года. В наши дни исследователи чаще склоняются к 1842-му. Отец юного Архипа был греком, работал обычным сапожником и называли его «еменджи», что с турецкого переводится как «трудяга», «трудовой человек».

Дедушку будущего живописца называли «куинджи» (в переводе «золотых дел мастер»). Так и родилась фамилия Архипа. Никакой информации о матери мальчика не сохранилось.

Юный художник рано стал сиротой и жил то в доме тетушки, то переезжал к дяде. С детства Архип любил животных и природу. Мальчик старался защищать от хулиганов животных и всегда был готов прийти на помощь тому, кто слабее. С первых лет жизни мальчуган начал работать: он собирал кизяк для отопления, пас соседских гусей.

Учиться грамоте Архип начал у малообразованного грека. После изучения греческого языка, мальчик поступает в обычную школу. Но обучение не слишком привлекало будущего художника, однако особое удовольствие ему доставляло рисование. С далекого детства Архип использовал для выведения рисунков все, что попадало под руку: стены, забор, клочки бумаги.

«Для того, чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с альбомом и карандашом.» Куинджи А.И.

Уже в 11 лет Куинджи устраивается на стройку церкви: он должен был считать кирпичи. В свободное время юному живописцу разрешили расписывать собственные комнаты. Затем мальчик начинает работать у торговца хлебом. Места работы менялись, неизменным оставалось лишь увлечение Архипа – он рисовал в свободное время, тратя каждую секунду на выведение новых рисунков. Кто-то из знакомых углядел в малыше хороший потенциал и Куинджи предлагают попробовать стать учеником великого Ивана Айвазовского.

Мальчик загорелся этой идеей и решает посетить великого мариниста. В Феодосию, где проживал мастер, Архип отправился пешком. Однако мечты юного пейзажиста не воплотились в жизнь – Айвазовский не нашел у него таланта и не захотел учить. Но и выгонять мальчика Айвазовский не стал, он поручил Куинджи красить забор и готовить краски. Заниматься с юношей стал один из родственников мариниста по фамилии Фейсслер. Через несколько месяцев Архип возвращается в родной город и начинает работать в качестве ретушера в фотографическом ателье. Несмотря на неудачу с ученичеством, Куинджи всегда верил в свой талант. Молодой художник бросает все и едет в Санкт-Петербург. Его новая мечта – поступить в Академию художеств.

ЖИВОПИСНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дважды великий живописец пытался поступить и художественную академию и получить образование, и дважды эта затея заканчивалась поражением. Ни на картины, привезенные 20-летним художником, ни на него самого в столице никто внимания не обратил. Но он не отчаялся, стал работать вновь ретушером, а в свободное время рисовать. Он изучал картины великих мастеров, но не копировал их, а искал и познавал себя. Когда Архип не смог поступить во второй раз, он написал красивую картину под названием «Татарская сакля». Полотно было представлено на выставке от академии. В итоге картина произвела на всех впечатление и молодому человеку предлагают звание неклассного художника. Однако Архип отказывается от звания, попросив сделать его свободным слушателем академии. Таким образом только в 1868 году Куинджи начинает обучаться художественному мастерству.

Архип Куинджи «Татарская сакля»

В это время Архип находит друзей среди самых талантливых живописцев. Его товарищами становятся Васнецов и Репин. Именно под влиянием великих художников Куинджи пишет несколько мрачных полотен, которые встретили с восторгом на всех выставках.

Остров Валаам, на котором живописец впервые побывал в 1870 году, поразил Архипа. Удивительно тонкая красота, нежность природы этого чудесного края становятся частым сюжетом для полотен мастера. Там же на Валааме и Ладоге к живописцу приходит важное понимание: для оптических эффектов вовсе не нужен яркий солнечный свет. Свет исходит от неба, деревьев и от воды. Это открытие приведет его к постижению тайны лунного света, над которым безуспешно бились многие художники.

Молодой художник Куинджи любил проводить лето на острове Валаам на Ладожском озере, сюда же после свадьбы в 1875 году он привез молодую супругу Веру Кетчерджи. Остров стал для художника источником вдохновения — он посвятил природе Валаама множество этюдов, рисунков и полотен. Среди известных пейзажей — «На острове Валааме» и «Ладожское озеро».

О картине «На острове Валааме» Илья Репин говорил: «Всем она ужасно нравится, и еще не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской — он от нее в восторге». Это полотно стало первой работой Куинджи, которую приобрел для своей коллекции Павел Третьяков. Даже Федор Достоевский в журнале «Гражданин» назвал «На острове Валааме» национальным пейзажем.

Архип Куинджи «На острове Валааме»

С картиной «Ладожское озеро» был связан громкий скандал. В 1883 году художник-маринист Руфин Судковский написал полотно «Мертвый штиль», после чего Куинджи обвинил его в плагиате своей картины «Ладожское озеро». В эту историю вмешались и другие художники — одни были на стороне Судковского, другие утверждали, что его работа «прямо заимствована» у Куинджи. Творческое сообщество оставило победу за Архипом Куинджи.

Архип Куинджи «Ладожское озеро»

Следующий успех ждал Куинджи на одной из выставок Общества поощрения художников. На этом мероприятии живописец решил впервые показать картину под названием «Снег». Картина привела публику в восторг. Через год в Лондоне мастер получит за свое творение бронзовую медаль.

Архип Куинджи «Снег»

В 1875 году молодой живописец оказывается в рядах передвижников, куда входили самые знаменитые художники того времени. Представители этого течения в искусстве вдохновлялись бытом обычных крестьян, народничеством. Для одного из многочисленных вернисажей мастер создал картину под названием «Украинская ночь», которая тут же обрела массу поклонников. При этом многие называли полотно «магическим». Пейзаж поразил зрителей тем, как на фоне глубокой синей ночной тьмы изображен яркий лунный свет на белых стенах изб-мазанок. Людям казалось, что это и не картина вовсе – окно, через которое открывается вид на украинские красоты. Эта удивительная работа стала началом особого периода в жизни живописца. Он обращается к романтизму и начинает искать себя в творчестве. Молодой художник становится новатором в живописи, он использует яркие и реалистичные расцветки для своих полотен, вводит дополнительные цвета.

В отзывах о пейзаже даже прозвучал специальный термин — «куинджевское пятно». Критики отмечали «новость и невиданной силы эффект… В иллюзии лунного света Куинджи пошел дальше всех, даже Айвазовского». Газета «Русские ведомости» писала, что у картины постоянно стоит толпа, чьим восторгам нет конца. Один из самых влиятельных художественных критиков того времени Владимир Стасов оценил значение этой работы так: «Если бы он [Куинджи] написал только свой «Вид Финляндии», «Забытую деревню», «Степь», «Чумацкий тракт», — он был бы только хороший пейзажист, каких можно указать еще несколько». Но именно после «Украинской ночи», по словам Стасова, он «пошел по своей собственной, крайне оригинальной дороге».

Архип Куинджи «Украинская ночь»

В 1878 году живописец участвовал во Всемирной выставке в Париже. Самобытный стиль его полотен отметили многие французские критики.

«Куинджи, бесспорно, самый любопытный, самый интересный между молодыми русскими живописцами. Оригинальная национальность чувствуется у него ещё более, чем у других.» Критик Эмиль Дюранти

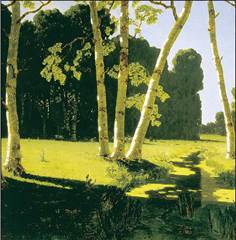

К концу 1879 года Куинджи окончательно разорвал отношения с передвижниками, он больше не чувствовал вдохновения в изображении быта. Для него становятся куда важнее эмоции, которые дарит природа и которые он может воплотить в собственных картинах. Вскоре уже известный на тот момент художник представляет комплекс из трех полотен: «Север», картину «Березовая роща», а также композицию «После дождя». Трилогия наполнена чувствами и впечатлениями, здесь четко прослеживается влияние живописцев-импрессионистов. Начинается «золотая» эпоха в творческой биографии мастера.

Архип Куинджи «Север»

Архип Куинджи «Березовая роща»

Архип Куинджи «После дождя»

Работы Архипа Куинджи продолжали вызывать восхищение у посетителей его выставок. Они спорили о законах оптики, лунном свете, пытались понять, как создается удивительное свечение на его картинах. Успех художника признала и Академия художеств, но звание академика ему так и не присудила, ограничившись званием художника 1-й степени.

Куинджи закончил «Лунную ночь на Днепре» в сентябре 1880 года и через месяц выставил ее в зале Общества поощрения художников на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Это была первая выставка в истории русской живописи, на которой демонстрировали только одну картину. Окна закрывала плотная драпировка, а полотно освещал луч света.

Желающих увидеть картину было много. Чтобы избежать давки, посетителей пускали группами. Один из друзей Куинджи, Яков Полонский, писал: «Положительно я не помню, чтобы перед какой-нибудь картиной так долго застаивались… Что это такое? Картина или действительность?» Посетители восторгались тем, как реалистично и тонко художник изобразил сияющий под луной Днепр. Зрители были поражены: казалось, что луна действительно светит с холста. Многие даже пытались заглянуть за картину – вдруг за ней прячется электрический фонарь.

Картина «Лунная ночь на берегу Днепра» стала настоящей жемчужиной творческого пути автора. За картину начинается настоящая битва – любой коллекционер желал иметь полотно у себя. Покупателем стал один великий князь Константин Константинович Романов. Он писал в дневнике: «Захватывает дух, не можешь оторваться от ослепляющей, волшебной картины, душа тоскует. На картине Куинджи все это выражено, при виде ее чувствуешь то же, что перед настоящей рекой, блестящей ярким светом посреди ночной темноты».

Когда Куинджи работал над этим произведением, он проводил эксперименты с красками и использовал битум. Через какое-то время первоначальные краски знаменитого полотна потемнели, но от этого «Лунная ночь» не утратила магической красоты и философского значения. «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи», - вспоминал художник Илья Репин. По заказу меценатов Куинджи написал две авторские копии лунного пейзажа.

Современники Куинджи не верили, что подобного эффекта свечения можно достичь только искусной живописью. Его обвиняли в использовании «лунных» красок и даже в «сделке с дьяволом». Критики писали, что специальные краски помогал делать друг художника, химик Дмитрий Менделеев, а освещение полотна готовил физик Федор Петрушевский.

Однако «лунный эффект» живописец действительно создал лишь с помощью мастерства и техники. Петрушевский и правда вел исследования в области цвета и света, но он не помогал Куинджи, а напротив — описывал его опыт. На одной из лекций в 1883 году, уже после выставки с «Лунной ночью», он рассказывал о том, что «иные картины имеют лучший вид при огне, чем при дневном освещении. Картины, изображающие лунное сияние, отраженное водой, часто представляются лучшими или, по крайней мере, более блестящими вечером, чем днем, так как светлые тона получают перевес над фиолетовыми, синеватыми и другими тонами воды».

Современники прозвали этот прием «эффектом Куинджи». Художник Павел Чистяков писал коллекционеру Третьякову: «Все пейзажисты говорят, что эффект Куинджи - дело нехитрое, а сами сделать его не могут».

«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи - художник света.»

Репин И.Е.

Сегодня «Лунная ночь на Днепре» хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

Затем проводится выставка уже двух работ: «Лунная ночь на Днепре», а также небезызвестная «Березовая роща».

В 1881 году художник создал картину «Днепр утром».

В ней нет игры света, яркой декоративности, она привлекает спокойной величавостью, внутренней мощью, могучей силой природы. Удивительно тонкое сочетание чистых золотисто-розовых, сиреневых, серебристых и зеленовато-серых тонов позволяет передать очарование цветущих трав, бесконечных далей, раннего степного утра. «Днепр утром» – была спокойной и простой и уже не вызывала тех восторгов, что «Ночь». Эта относительная неудача укрепила его в мысли, что участвовать в бегах за славой и восторгами публики противно природе художника.

И он замолчал.

На тридцать лет. Больше не было никаких выставок, даже друзьям после этого много лет не показывал новых работ. Его многочисленные почитатели, потеряв терпение, стали говорить, что он полностью исписался, выдохся как художник.

Но они ошибались. Ни дарование, ни желание творить никуда не исчезли. Куинджи успел создать ещё около пятисот живописных и трёхсот графических работ, которые оценили после его смерти в полмиллиона рублей. Хватило бы на десяток-другой популярных художников. Но на долгие годы его единственными зрителями стали Господь и жена Вера. Друзья не понимали причин, волновались. Куинджи же сам объяснял так: «...Художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадет надо уходить, не показываться, чтобы не осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным, ну это хорошо, а потом увидел, что больше так не сумею сделать, что голос как будто стал спадать. Ну вот и скажут: был Куинджи, и не стало Куинджи! Так вот я же не хочу так, а, чтобы навсегда остался один Куинджи».

Став состоятельным человеком (заработки его были очень высоки), он мог теперь работать так, как ему хотелось, — не спеша и вволю экспериментируя. Среди исполненных работ были не только пейзажи, продолжавшие начатое ранее, такие как «Вечер на Украине» (1878-1901) и другие, но и совершенно необычные крохотные картинки, в которых он остро, с удивительным лаконизмом передавал свои впечатления от природы («Лунные пятна на снегу», «Цветник» и пр.).

Куинджи не стал затворником. В 1894 г. он охотно принял предложение быть профессором пейзажной мастерской в Академии художеств, только что радикально реформированной. За дело он взялся увлеченно, преподавал по хорошо продуманной системе и успел воспитать прекрасных мастеров: А.А.Рылова, К.Ф.Богаевского, Н.К.Рериха. К сожалению, его преподавание длилось недолго: уже в 1897 году он был отстранен от службы за то, что общался с участниками студенческих волнений.

«Куинджи был не только великим художником, но также великим Учителем жизни.»

Рерих Н.К.

Со своими учениками он продолжал заниматься частным образом, а на следующий год устроил им на собственные средства поездку в Западную Европу. Немного позже он пожертвовал Академии художеств капитал, проценты с которого шли ежегодно на выплату премий молодым художникам. Последним его добрым делом было основание в 1909 году Общества имени Куинджи - независимого объединения художников, которому он пожертвовал 150 000 рублей и 225 десятин земли в Крыму, да еще завещал все свои картины и деньги. Общество просуществовало до 1930 года.

По сравнению с десятилетием активного участия на выставках, за остальные тридцать лет Куинджи сделал сравнительно немного. По воспоминаниям друзей художника, в начале 1900-х годов Куинджи пригласил их к себе в мастерскую и показал картины «Вечер на Украине», «Днепр» и «Березовая роща», которыми они были восхищены. Среди показанных работ было знаменитое полотно под названием «Христос в Гефсиманском саду». Это произведение искусства произвело на собравшихся неизгладимое впечатление. Один из искусствоведов позже скажет о картине, что Христос предстает «светом от света», ведь фигура спасителя появляется в нежном лунном сиянии. Христос был изображен в контрасте с темным окружением, но его силуэт словно испускал свет.

«Сделайте так, чтобы иначе и сделать не могли, тогда поверят».

Куинджи А.И.

Архип Куинджи «Христос в Гефсиманском саду»

За эти годы он создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.

Посещая Кавказ, живописец видит природное явление, которое вдохновит художника на целую серию полотен. Он увидел отражение собственной фигуры в небе, что бывает очень редко.

Вскоре художник напишет свое другое известное произведение – полотно «Радуга». Над просторными полями, в синем ясном небе появляется красавица-радуга. Яркие краски наполняют полотно, олицетворяют триумф солнца перед пасмурным дождем и серым небом.

Архип Куинджи «Радуга»

Красочные цвета, необычные сочетания и умение «видеть» природу Архипа Куинджи как поражали, так и поражают не только современников живописца, но и его потомков. Полотна мастера и через много лет после его смерти все также привлекают к себе внимание и становятся жемчужиной любой выставки.

«Ночное» — одно из последних произведений заставляет вспомнить лучшие картины Куинджи времени расцвета его таланта.

Архип Куинджи «Ночное»

В этой картине также чувствуется поэтическое отношение к природе, стремление воспеть ее величавую и торжественную красоту.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В личной жизни художник был однолюбом. В семнадцать лет он увидел юную Веру, в которую сразу же влюбился. Молодые люди были из разных миров: Куинджи тогда едва сводил концы с концами, а красавица – проживала в доме богатого отца. Однако пара была влюблена настолько, что это даже заметил отец девушки. Он прямо спросил дочь, которая не стала отпираться – либо она выйдет замуж за Архипа, либо прямиком по собственной воле отправится в монастырь. Зажиточный купец не хотел отдавать своенравную дочку за босяка, но согласился с одним условием – Куинджи должен был принести 100 монет.

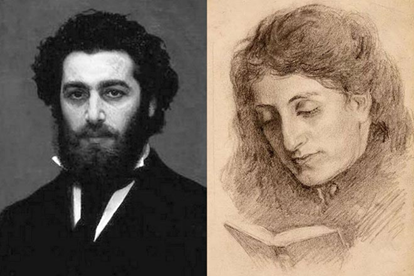

Архип Куинджи и его возлюбленная Вера

Архип решает уехать в Санкт-Петербург. Он долго отказывал себе даже в необходимом, много работал и откладывал. Вскоре набралась нужная сумма, но отец Веры затребовал больше денег. Тогда молодой живописец снова поехал в столицу имперской России и начал усиленно копить.

В 1875 году влюбленные смогли пожениться – условие отца девушки было выполнено. Сразу же после свадьбы новоявленный супруг пишет портрет жены. После венчания молодые едут на остров Валаам, где их настигает сильная буря. Молодые люди едва спаслись и восприняли это как знак: если они смогли выжить, значит остаток жизни нужно направить на добро. Этому решению они не изменили в дальнейшем: супруги старались делать добрые дела, всегда шли на встречу обездоленным.

После свадьбы молодой художник чувствовал огромное вдохновение и много работал. Его картины прекрасно покупались, и он заслужил признание еще при жизни. Молодая семья стала обеспеченной, хотя и жили они очень скромно. У супругов было три петербургских дома, где на постоянной основе и совершенно безвозмездно жили друзья. Художник и его жена старались отправлять деньги бедным. Вера во всем поддерживала своего супруга, она не требовала новых платьев или украшений, сама готовила и убиралась в доме. Хотя у нее был талант к игре на пианино, девушка не боялась «испортить» руки тяжелой работой.

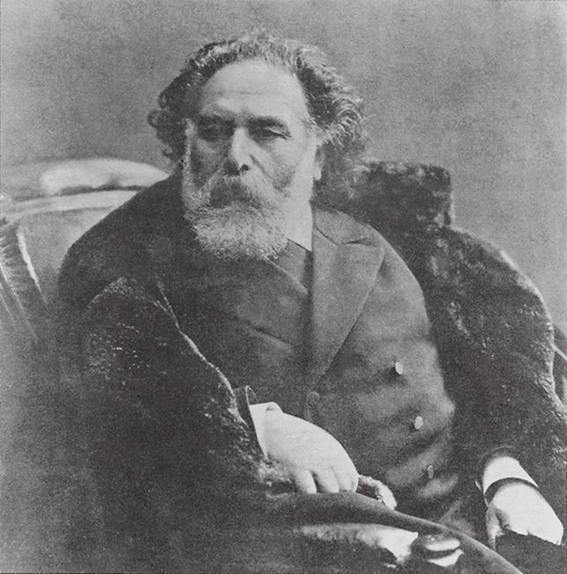

Архип Куинджи

Супруги Куинджи всю жизнь прожили в любви и заботе. Детей у них не было, но их знали, как добрых и сердечных людей. Архипа уважали не только за талант, но и за большое сердце. Вера пережила супруга на 10 лет, детей в их семье так и не появилось.

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ

С 1907 года Архип начинает чувствовать ухудшение самочувствия. У него начинается сильная отдышка, а после возвращения с Кавказа в 1909 году он чувствует себя еще хуже. Художник находится при смерти: на рентгене, который сделали врачи, видно расширение аорты и сердца. Сердечную болезнь живописец запустил и врачам кое-как удалось предотвратить приступ. Куинджи быстро поправляется, но окончательно он так и не выздоровеет.

Уже весной он опять едет в Крым. В местной гостинице мужчина чувствует недомогание – на сей раз у него началось воспаление легких. Куинджи было уже 68 лет, а в этом возрасте заболевание как никогда коварно. Особенно опасно воспаление легких вместе с болезнями сердца. Художник постепенно умирал.

Памятник Архипу Куинджи

Врачи рекомендовали Архипу полный покой, ему нельзя было ни с кем встречаться или вести долгие беседы. Вера в то время находилась в Петербурге. Как только женщина узнала о состоянии мужа, она приехала в Ялту. В тот момент художник чувствовал себя значительно лучше, жена увидела это и на время успокоилась. Вера Леонтьевна поехала хлопотать, чтобы супруга перевезли в столицу. Хотя врачи рекомендовали супругам остановиться на Кавказе, мастер решил поехать для отдыха в Сестрорецк, где находился неплохой курорт. Но попасть туда Куинджи так и не смог.

В северной столице Куинджи чувствует себя еще хуже. Теперь и ему, и Вере было понятно – Архип скоро умрет. Последние два месяца жизни он провел в агонии, смерть все приближалась. Времени оставалось мало: мастер мечтал напоследок увидеть старых друзей, которые приезжали к умирающему.

Позже один из врачей живописца будет рассказывать в своем дневнике о последних неделях Архипа. Последние дни были наполнены философскими разговорами. Перед смертью живописец словно желал рассказать о своем взгляде на искусство, на мораль, на религию. Словно стремился все успеть, но не успел. Уходил он тяжело и мучительно.

Не стало великого художника в 1910 году. Его гроб несли многочисленные ученики, а поставили его в месте, куда при жизни так стремился молодой Архип, – в Академии художеств. В процессии участвовали все: любимые друзья, добрые приятели, а также целая толпа бедных – всем им Куинджи помогал при жизни.

На его могиле на Смоленском православном кладбище установили бронзовый бюст и надгробие по проекту архитектора Алексея Щусева. В 1952 году прах художника и надгробие перенесли на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Вывод:

Пытаясь дать хоть сколько-нибудь аналитическую оценку вкладу Архипа Куинджи в историю, можно сказать, что не без его участия конец XIX века стал той точкой, с которой началось современное искусство. В этот период постепенно начали меняться основы классического искусства. Художники искали новые пути развития. Куинджи, творя в такой атмосфере, как и многие двигался по направлению к новому. Избрав традиционный жанр, он пытался расширить его выразительные возможности. Манера художника помогала создавать совершенные пейзажи. Благодаря своему таланту изображать простые вещи в точно выверенной композиции, Куинжи, сам того не подозревая, встал у истоков гиперреализма.

Источники:

https://www.livemaster.ru/topic/2837057-hudozhnik-kotoryj-risoval-svet-a-i-kuindzhi

https://rosuchebnik.ru/material/zhizn-i-tvorchestvo-arkhipa-ivanovicha-kuindzhi/

https://biographe.ru/znamenitosti/arhip-kuindji

Н.К. Рерих – «Мастерская Куинджи»

В.В. Стасов – «Избранные статьи о русской живописи»