« Проектирование районной главной понизительной подстанции 220/35/10 кВ »

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.К. АММОСОВА»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

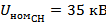

« Проектирование районной главной понизительной подстанции 220/35/10 кВ »

Слушатель курса ПП «Электроснабжение»

Матаркин Станислав Васильевич

Научный руководитель:

Хоютанов А. М., ст.преп. кафедры ЭС ФТИ СВФУ

Работа защищена

«__»____________2016 г.

Протокол №___________

С оценкой_____________

Якутск, 2016

Содержание

Введение 3

1. Краткая характеристика объекта проектирования 6

2. Обработка графиков нагрузок 8

3. Выбор числа силовых трансформаторов и их мощности на проектируемой подстанции 12

4. Технико-экономические расчеты по выбору мощности силовых трансформаторов

14

5. Выбор схемы электрических соединений 22

6. Расчет токов короткого замыкания 22

7. Выбор основного электрооборудования и токоведущих частей 29

7.1. Расчет токов продолжительного режима 29

7.2. Выбор шин распределительных устройств и силовых кабелей 30

7.2.1. Выбор жестких шин 30

7.2.2. Выбор гибких шин 32

7.2.3. Выбор кабелей на фидерах 33

7.3. Выбор изоляторов 34

7.3.1. Выбор опорных изоляторов 34

7.3.2. Выбор проходных изоляторов 35

7.3.3. Выбор подвесных изоляторов 36

7.4. Выбор выключателей 36

7.5. Выбор разъединителей 39

7.6. Выбор трансформаторов тока 40

7.7. Выбор трансформаторов напряжения 45

7.8. Выбор предохранителей 46

7.9. Выбор ограничителей перенапряжения 47

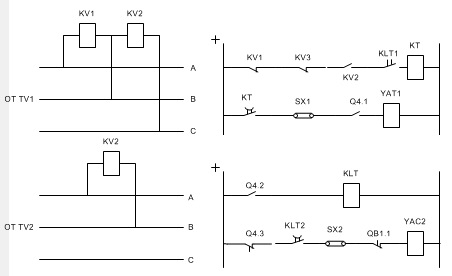

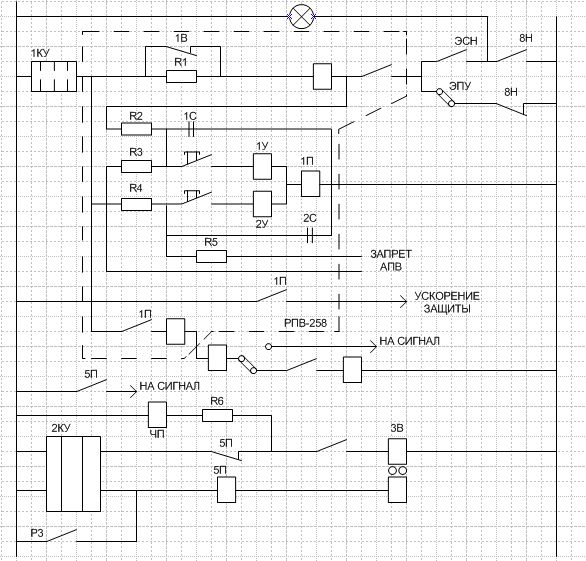

8. Релейная защита и автоматика 48

8.1. Выбор релейной защиты ПС 48

8.2. Выбор автоматики ПС 49

Заключение 52

Список использованной литературы 53

Введение

Актуальность проблемы. Электроэнергетика является, как известно, одной из ведущих отраслей в современной экономике: она влияет напрямую на все важнейшие системы жизнеобеспечения самого общества, а также на формирование социального климата и на экономическое развитие любого государства. Невозможно представить современный мир без электроэнергии. Она обеспечивает свет, тепло, функционирование всех электрических устройств и аппаратов, гаджетов. Электроэнергия самый дешевый и доступный вид энергии, с ним ассоциируются все аспекты жизнедеятельности общества. Одним из важнейших потребителей электроэнергии является промышленность. Необходимость развития экономики предполагает необходимость развития промышленности страны. В свою очередь, развитие промышленности предполагает повышение мощностей, ввод новых объектов, переход на более современное оборудование и т.п., а это в совокупности требует все больше электроэнергии. Отсутствие необходимых мощностей может привести к дефициту электроэнергии, замедлению роста промышленности, негативно отразиться на экономике государства. В российских реалиях состояние электроэнергии характеризуется недостаточной эффективностью, устойчивостью и надежностью. Первая серьезная проблема — это устаревание электроэнергетического оборудования, электрических сетей и их комплектующих. Скорость перехода на новые стандарты и нормы часто не отвечает требованиям. Техническая модернизация требует комплексного подхода, соответственно больших финансовых затрат. Вторая серьезная проблема заключается в слабом отечественном производстве электротехнического оборудования. Многие виды того оборудования иностранного производства, сами российские разработки отстают от аналогичных разработок передовых развитых стран. Часто закупаемое оборудование в стране-экспортеру спроса не имеет. Отсюда вытекает третья глобальная проблема – большие процентные потери в сетях. Это ведет к тому что до потребителя энергия не доходит в нужном объеме, уменьшается КПД. Решение - децентрализация систем электроснабжения, создание независимых электростанций. Однако, подобное решение ведет к недогруженности источников энергии, вследствие чего повышаются тарифы. Непростая ситуация и на Крайнем Севере. Климатические условия, труднодоступность и малонаселенность создают преграды для внедрения устойчивых, централизованных, энергоэффективных систем электронабжения. Также своевременное внедрение новых технологий, отказ от старых привело бы не только к позитивному влиянию на экономику государства, но и на экологию, повышению уровня жизни общества и разумному потреблению топлива.

Обзор литературы. Электроэнергетика – это область, где основными приоритетами ставятся надежность и безопасность. В силу этого, существуют нормативно-технические документации, соблюдение которых неукоснительно. Перечень правил и норм, приведенных в таких документациях составляют основу всего, и вся литература по данной тематике базируется на них. Самые основные из них это правила устройства электроустановок [2], правила технической эксплуатации, нормы технологического проектирования [1]. Масштаб учебной и профессиональной литературы, справочников, документаций по данной тематике весьма серьезен.

Работа [1] устанавливает основные требования по проектированию подстанций и переключательных пунктов переменного тока с интервалом высшего напряжения 35-750 кВ. Эти нормы распространяются на вновь сооружаемые, расширяемые, подлежащие техническому перевооружению и реконструкции подстанции, и переключательные пункты в интервале напряжений 35-750 кВ. База данных тоже обновляется.

В создании проектных работ, монтаже и эксплуатации электрооборудования все энергетики опираются на [2]. Там приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений, сооружений различного назначения, открытых пространств, требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений и т.д. Область применения [2] распространяется на сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки. База данных постоянно обновляется, она разработана с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний ремонтов электроустановок и их электрооборудования.

Конструкции основного электрооборудования электростанций и подстанций – синхронных генераторов, компенсаторов, трансформаторов описаны в [4]. Приведена методика расчетов КЗ, даны описания электрических аппаратов, токоведущих частей и их выбор. Необходимое внимание уделено схемам электрических соединений электростанций и подстанций и конструкциям распределительных устройств. Приведены основные сведения о схемах дистанционного управления, сигнализации, блокировок, об установках оперативного постоянного тока, заземляющих устройствах.

Литература [8] содержит основные, часто используемые при проектировании данные по электрическим машинам, трансформаторам, аппаратам и проводникам, извлечения из ГОСТ, изданий ПТЭ, ПУЭ и другой нормативно-технической документации, а также из проектных материалов. Также изложена методика определения нагрузочной способности трансформаторов и методика технико-экономических расчетов при сравнении вариантов электроустановок.

В работе [13] рассматриваются принципы построения электрической части электростанций и подстанций, примеры электротехнических расчетов по выполнению электрооборудования и основных элементов электрической части электростанций с учетом их технико-экономических характеристик, требований энергосистем, вопросов экологии и стандартизации параметров оборудования. Также дается краткая характеристика объектов объединенной энергетической системы Сибири.

Описания принципов построения схем электрических соединений ПС, требования к надежности схем приведены в [6]. Освещены вопросы применения типовых схем подстанций для различных классов напряжения. Работа написана на основе норм НТП, ПУЭ и руководящих указаний по применению типовых схем подстанций.

В [5] изложены основные сведения проектированию курсового и дипломного характера. В частности, экономико-технические расчеты, расчеты токов короткого замыкания, методы определения сопротивления элементов сети, релейная защита и автоматика. Также работа изобилует справочными материалами.

Опубликовано большое число работ, посвященных более детальному изучению нерешенных проблем, поиску новых решений, также работ учебного характера. Это число продолжает расти и по сей день. Авторы с разных концов света используют все возможные направления для преодоления нерешенных проблем электроснабжения.

Объект исследования. Районная главная понизительная подстанция (ГПП) 220/35/10 кВ.

Предмет исследования: Комплектующие подстанции, их выбор по данным потребителей, экономического и технического соображений, требований надежности, безопасности и экономичности, определение схем соединений, релейной защиты и автоматики. Расчет характеристик токов всех режимов, в том числе короткого замыкания.

Цель исследования. Проектирование районной ГПП 220/35/10 кВ.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи исследования:

1. Обработка графиков нагрузок потребителей;

2. Выбор силовых трансформаторов;

3. Технико-экономическое сравнение выбранных вариантов силовых трансформаторов;

4. Расчет токов КЗ;

5. Выбор токоведущих частей;

6. Выбор коммутационной аппаратуры;

7. Выбор защитной аппаратуры;

8. Выбор измерительной аппаратуры;

9. Определение релейной защиты и автоматики.

Структура работы. Данная работа состоит из введения, восьми разделов, заключения и списка литературы. В первом разделе приводятся исходные данные, во втором обрабатываются графики нагрузок потребителей, в третьем выбираются силовые трансформаторы, в четвертом разделе проводятся технико-экономические расчеты, в пятом определяется главная схема электрических соединений, в шестом рассчитываются токи КЗ, в седьмом выбираются основное электрооборудование и токоведущие части, и наконец, в восьмом разделе вводятся релейная защита и автоматика. Дипломный проект содержит: 52 страницы, 17 рисунков, 26 таблиц, 20 источников.

1. Краткая характеристика объекта проектирования

Проектируемая районная ГПП 220/35/10 включает в себя все категории потребителей I, II, III. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, даже при аварийных отключениях трансформатора, устанавливается два трансформатора одинаковой мощности.

Исходные данные приведены в таблицах 1.1 - 1.8.

1. Система (С1):

Таблица 1.1.

Мощность КЗ  , МВА , МВА

|

|

Номинальное напряжение  , кВ , кВ

|

|

2. Генераторы (G1 - G4):

Таблица 1.2.

| Тип синхронного генератора | ВГС-1525/135-120 [8, табл. 2.2.] |

Номинальная мощность гидрогенераторов  , МВА , МВА

|

|

Номинальное напряжение  , кВ , кВ

|

|

Сверхпереходное реактивное сопротивление

|

|

3. Трансформаторы (Т3, Т4):

Таблица 1.3.

| Тип автотрансформатора | АТДЦТН 125000/220 [8, табл. 3.8.] |

Номинальная мощность автотрансформаторов:  , МВА , МВА

|

|

4. Нагрузки:

Таблица 1.4.

| Нагрузка на Н1, МВА |

|

| Нагрузка на Н5, МВА |

|

5. Длина линий:

Таблица 1.5.

Длина линии W2  , км , км

|

|

Длина линии W4  , км , км

|

|

6. Проектируемая подстанция:

Таблица 1.6.

Максимальная нагрузка  , МВт , МВт

|

|

Коэффициент мощности нагрузки

|

|

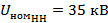

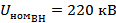

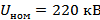

Номинальное высшее напряжение  , кВ , кВ

|

|

Номинальное среднее напряжение:  , кВ , кВ

|

|

Номинальное низшее напряжение:  , кВ , кВ

|

|

| Количество отходящих линий: СН, штук |

|

| Количество отходящих линий: НН, штук |

|

7. Нагрузки по категориям потребителей:

Таблица 1.7.

I категория  , % , %

|

|

II категория  , % , %

|

|

III категория  , % , %

|

|

8. Суточный график нагрузок в процентах:

Таблица 1.8.

| Время, час | Активная нагрузка | ||||

| Потребители сети РУ НН | Потребители сети РУ СН | ||||

| Зима | Лето | Зима | Лето | ||

| 0-6 | 60 | 40 | 80 | 60 | |

| 6-12 | 100 | 60 | 100 | 90 | |

| 12-18 | 90 | 60 | 100 | 80 | |

| 19-24 | 80 | 40 | 90 | 40 | |

1.

2. Обработка графиков нагрузок

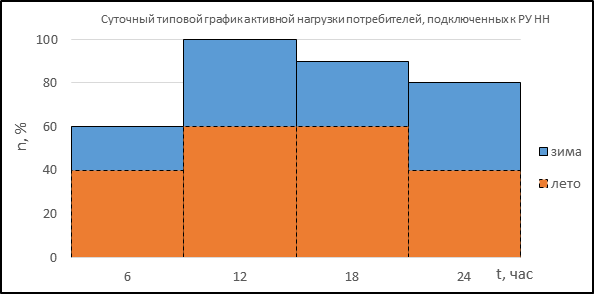

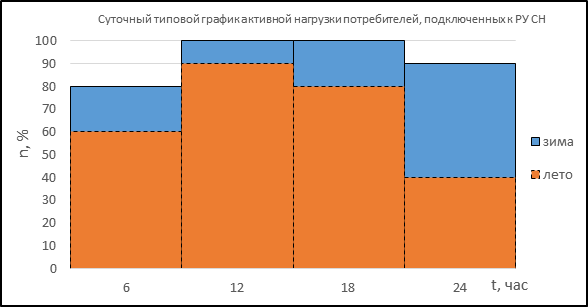

По исходной суточной таблице нагрузок в процентах от максимальной активной нагрузки  строим зимний и летний суточные графики на всех напряжениях трехобмоточных трансформаторов подстанции в относительных единицах.

строим зимний и летний суточные графики на всех напряжениях трехобмоточных трансформаторов подстанции в относительных единицах.

По полученным зимнему и летнему суточным графикам строим годовые графики продолжительности нагрузок на шинах. Продолжительность зимнего периода можно условно принять 183 суток, а летнего-182.

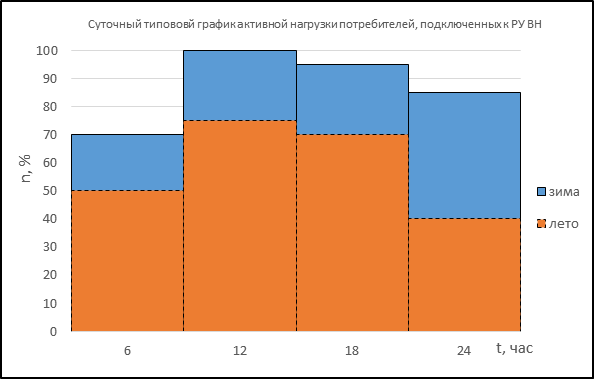

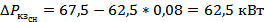

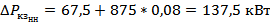

Нагрузка дана для обмотки ВН, поэтому, будем считать, что нагрузка между обмотками СН и НН распределена поровну, т.е. по 17,5 МВт.

Суточные графики зимнего периода будем обозначать сплошной линией, а зимнего периода – пунктирной.

Строим типовые графики для РУ НН и РУ СН по исходным данным (Рис. 2.1-2.2).

Рис. 2.1. Суточный типовой график активной нагрузки потребителей на стороне РУ НН

Рис. 2.2. Суточный типовой график активной нагрузки потребителей на стороне РУ СН

Активные нагрузки на стороне РУ ВН находятся усреднением активных нагрузок на стороне РУ НН и РУ СН (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Суточный типовой график активной нагрузки потребителей на стороне РУ ВН

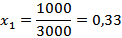

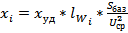

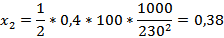

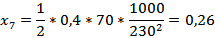

Переведем типовые графики в графики нагрузок данных потребителей в именованных единицах, применением соотношения для каждой ступени графика [4]:

, МВт (2.1)

, МВт (2.1)

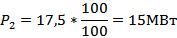

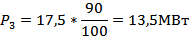

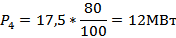

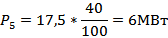

Активные нагрузки потребителей на стороне РУ НН:

где,  ,

,  ,

,  ,

,  – активные нагрузки в зимний период;

– активные нагрузки в зимний период;  ,

,  ,

,  ,

,  – активные нагрузки в летний период соответственно. Аналогичные расчеты проводим и для активных нагрузок потребителей на стороне РУ СН и РУ ВН.

– активные нагрузки в летний период соответственно. Аналогичные расчеты проводим и для активных нагрузок потребителей на стороне РУ СН и РУ ВН.

На основании известных суточных графиков, строим годовые графики продолжительности нагрузок для каждой обмотки трансформатора (Рис. 2.4-2.6).

где,  ч;

ч;  ,

,  ,

,  ,

,  – продолжительности ступени в зимний период;

– продолжительности ступени в зимний период;  ,

,  ,

,  ,

,  – продолжительности ступени в летний период соответственно.

– продолжительности ступени в летний период соответственно.

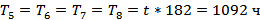

Рис. 2.4. Годовой график продолжительности нагрузок потребителей на стороне РУ НН в именованных единицах

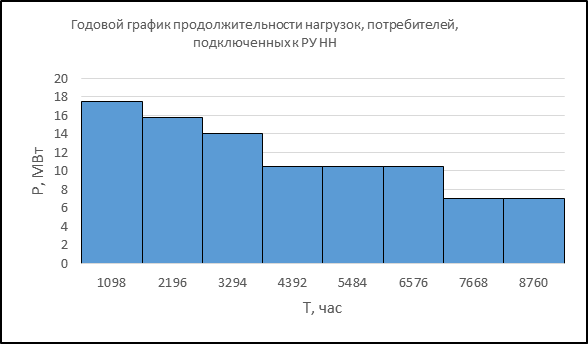

Рис. 2.5. Годовой график продолжительности нагрузок потребителей на стороне РУ СН в именованных единицах

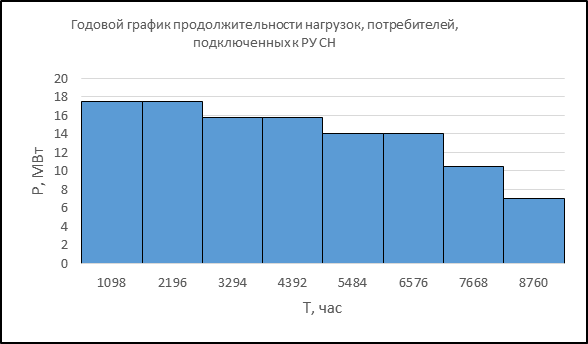

Рис. 2.6. Годовой график продолжительности нагрузок потребителей на стороне РУ ВН в именованных единицах

Обмотка низкого напряжения

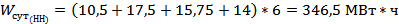

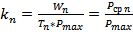

По данным активных нагрузок вычисляем количество электроэнергии, потребляемое проектируемой подстанцией за сутки:

, МВт*ч (2.2)

, МВт*ч (2.2)

где индекс n указывает суточный или годовой масштаб.

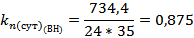

По зимним суточным графикам вычисляем коэффициент нагрузки (заполнения графика нагрузки):

(2.3)

(2.3)

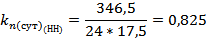

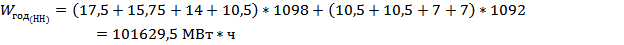

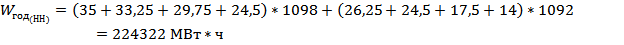

Вычисляем количество электроэнергии, передаваемое проектируемой подстанцией за год:

Среднегодовую (среднесуточную) нагрузку находим по формуле:

(2.4)

(2.4)

Вычисляем коэффициент нагрузки (заполнения графика нагрузки) в год:

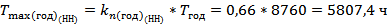

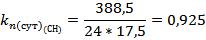

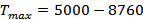

Вычисляем продолжительность использования максимальной нагрузки в год (годовое число часов максимума) по формуле:

(2.5)

(2.5)

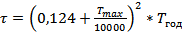

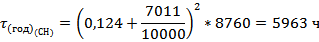

Вычисляем время наибольших потерь за год по эмпирической формуле:

, ч (2.6)

, ч (2.6)

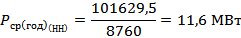

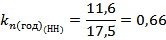

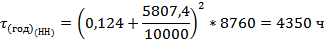

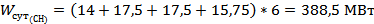

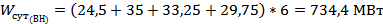

Обмотка среднего напряжения

Количество электроэнергии, потребляемое проектируемой подстанцией за сутки:

Коэффициент нагрузки (заполнения графика нагрузки) за сутки:

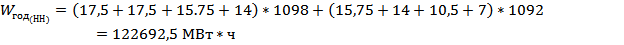

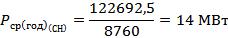

Количество электроэнергии, передаваемое проектируемой подстанцией за год:

Среднегодовая нагрузка:

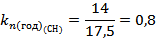

Вычисляем коэффициент нагрузки (заполнения графика нагрузки) в год:

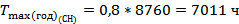

Продолжительность использования максимальной нагрузки в год:

Время наибольших потерь за год:

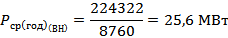

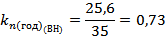

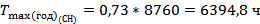

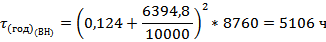

Обмотка высшего напряжения

Количество электроэнергии, потребляемое проектируемой подстанцией за сутки:

Коэффициент нагрузки (заполнения графика нагрузки) за сутки:

Количество электроэнергии, передаваемое проектируемой подстанцией за год:

Среднегодовая нагрузка:

Вычисляем коэффициент нагрузки (заполнения графика нагрузки) в год:

Продолжительность использования максимальной нагрузки в год:

Время наибольших потерь за год:

3. Выбор числа силовых трансформаторов и их мощности на проектируемой подстанции

Определимся с числом трансформаторов, далее рассчитаем их мощности, затем выберем наиболее подходящие варианты.

При наличии потребителей I и II категорий целесообразна установка двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Ставится требование, что при выходе из строя или при выводе в ремонт одного трансформатора, оставшийся должен полностью обеспечивать бесперебойное питание ответственных потребителей. Исходя из этих требований обеспечения надёжности, на районных подстанциях, имеющих потребителей I и II категорий, как правило, предусматривается установка двух трансформаторов. Мощность трансформаторов такой подстанции определяют на основе технико-экономического сравнения двух вариантов мощности.

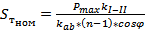

Мощность трансформаторов выбирается по нагрузке пятого года эксплуатации, считая с момента ввода первого трансформатора. При числе трансформаторов n > 1 мощность каждого из них выбирается по формуле [4]:

(3.1)

(3.1)

где  – коэффициент потребителей I и II категорий;

– коэффициент потребителей I и II категорий;  – коэффициент аварийной допустимой перегрузки трансформатора;

– коэффициент аварийной допустимой перегрузки трансформатора;  – коэффициент мощности нагрузки.

– коэффициент мощности нагрузки.

в нашем случае равен 1,4 так как аварийная длительная перегрузка силовых масляных трансформаторов на 40 % допускается по ПУЭ в течение не более 5 суток на время максимума нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч/сут, если нагрузка в доаварийном режиме не превышала 93% номинальной [2].

в нашем случае равен 1,4 так как аварийная длительная перегрузка силовых масляных трансформаторов на 40 % допускается по ПУЭ в течение не более 5 суток на время максимума нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч/сут, если нагрузка в доаварийном режиме не превышала 93% номинальной [2].

Мощность одного силового трансформатора выбирается по равенству [1]:

(3.2)

(3.2)

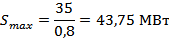

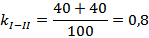

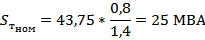

Коэффициент потребителей I и II категорий:

Тогда

Берется стандартное значение, приведенное в ГОСТ 9680-77Е [3], максимально близкий к полученному результату со стороны увеличения. Ближайшее значение номинальной мощности: 25 МВА.

Методом подбора и сравнения для дальнейших технико-экономических расчетов берем 2 трансформатора: ТДТН-25000/220 и ТДТН-40000/220, основные каталожные параметры которых приведены в таблице 3.1 [5].

Таблица 3.1. Основные параметры выбранных силовых трансформаторов.

| Параметр | Обозначение | Варианты трансформаторов | ||

| ТДТН-25000/220 | ТДТН-40000/220 | |||

| Номинальная мощность, МВА |

| 25 | 40 | |

| Номинальные напряжения обмоток, кВ | ВН |

| 230 | 230 |

| СН |

| 38,5 | 38,5 | |

| НН |

| 11 | 11 | |

| Напряжение короткого замыкания, %, для обмоток | ВН – СН |

| 12,5 | 12,5 |

| ВН – НН |

| 20 | 22 | |

| СН – НН |

| 6,5 | 9,5 | |

| Активные потери к.з., кВт | ВН – СН |

| 135 | 220 |

| ВН – НН |

| 135 | 220 | |

| СН – НН |

| 135 | 220 | |

| Активные потери х.х., кВт |

| 50 | 55 | |

| Ток холостого хода, % |

| 1,2 | 1,1 | |

| Реактивные потери х.х, квар |

| 300 | 440 | |

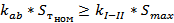

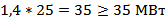

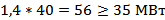

Необходимо пройти проверку по перегрузочной способности трансформаторов в аварийном режиме при отключении одного из них:

(3.3)

(3.3)

Т1: ТДТН-25000/220

Т2: ТДТН-40000/220

Выбранные трансформаторы Т1 и Т2 проходят по перегрузочной способности.

4. Технико-экономические расчеты по выбору мощности силовых трансформаторов.

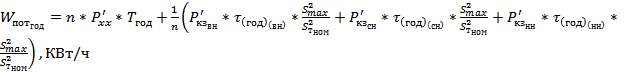

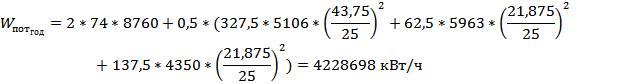

Годовые потери в трехобмоточных трансформаторах, при условии равенства номинальных мощностей в каждой обмотке:

(4.1)

(4.1)

где  – количество трансформаторов;

– количество трансформаторов;

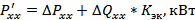

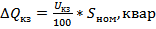

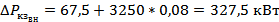

Приведенные активные потери х.х трансформатора:

(4.2)

(4.2)

где  - экономический эквивалент реактивной мощности. Эта величина снижения потерь активной мощности при уменьшении на 1 квар реактивной мощности. Для трансформаторов в районных ПС 35-220 кВ,

- экономический эквивалент реактивной мощности. Эта величина снижения потерь активной мощности при уменьшении на 1 квар реактивной мощности. Для трансформаторов в районных ПС 35-220 кВ,  ;

;

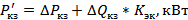

Приведенные активные потери к.з. трансформатора:

(4.3)

(4.3)

где  – нагрузочные потери обмоток, определяемые для каждой обмотки. В данном случае, по каталожным данным,

– нагрузочные потери обмоток, определяемые для каждой обмотки. В данном случае, по каталожным данным,  в каждой обмотке равны друг другу, соответственно:

в каждой обмотке равны друг другу, соответственно:

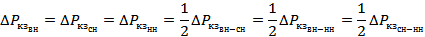

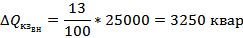

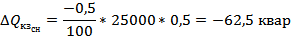

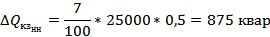

Реактивные потери к.з. трансформатора:

(4.4)

(4.4)

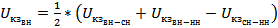

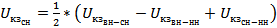

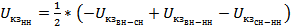

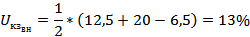

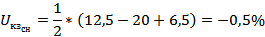

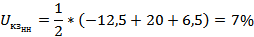

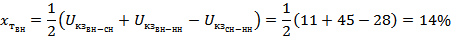

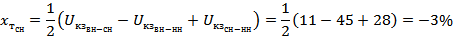

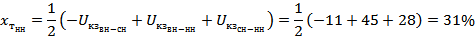

где  – напряжение к.з. каждой обмотки. Она вычисляется по формулам:

– напряжение к.з. каждой обмотки. Она вычисляется по формулам:

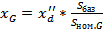

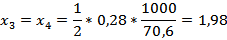

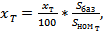

, %

, %

, % (4.5)

, % (4.5)

, %

, %

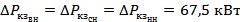

Вариант Т1: ТДТН-25000/220

Аналогично для варианта Т2: ТДТН-40000/220

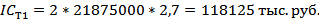

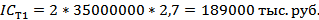

Проведем технико-экономические расчеты для подбора экономически выгодного варианта.

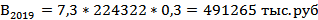

Примерные первоначальные инвестиции (капиталовложения) находим умножением стоимости силовых трансформаторов на коэффициент переоценки, которая в условиях Севера и Северо-Востока РФ колеблется от 2 до 2,7.

Для варианта Т1:

Для варианта Т2:

Определяем срок строительства и распределяем капиталовложения по годам. Срок строительства принят 3 года. Капиталовложения распределены следующим образом:

Для варианта Т1:

1 год – 20%

2 год – 50%

3 год – 30%

Для варианта Т2:

1 год – 20%

2 год – 50%

3 год – 30%

Продолжительность расчетного периода составляет 13 лет (2016 - 2028 гг).

Показатели экономической эффективности [7].

I. Ожидаемые технико-экономические показатели:

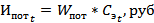

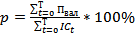

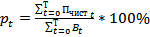

1. Выручка от реализации. В качестве товарной продукции в ряде случаев рекомендуется условно принимать объем передаваемой электроэнергии по системе электроснабжения:

(4.6)

(4.6)

где  – индекс к стоимости объема передаваемой электроэнергии (

– индекс к стоимости объема передаваемой электроэнергии (  (0,07;0,3));

(0,07;0,3));  – объем передаваемой электроэнергии по системе электроснабжения, кВт*ч/год;

– объем передаваемой электроэнергии по системе электроснабжения, кВт*ч/год;  – тариф на электроэнергию, руб./кВт-ч; t – номер шага расчета (по годам);

– тариф на электроэнергию, руб./кВт-ч; t – номер шага расчета (по годам);

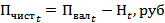

2. Валовая прибыль – разница между выручкой и издержками:

(4.7)

(4.7)

где  – издержки на потери электроэнергии:

– издержки на потери электроэнергии:

(4.8)

(4.8)

где  – потери электроэнергии, кВт/ч.

– потери электроэнергии, кВт/ч.

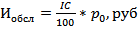

где  – издержки на обслуживание:

– издержки на обслуживание:

(4.9)

(4.9)

где  – норма на обслуживание, % от капиталовложений.

– норма на обслуживание, % от капиталовложений.

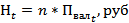

3. Налоги и сборы:

(4.10)

(4.10)

где  – условная ставка, %.

– условная ставка, %.

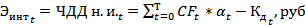

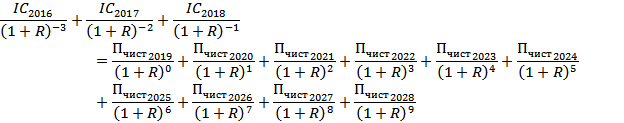

II. Интегральные показатели экономической эффективности:

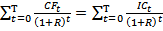

1. Интегральный эффект или чисто-дисконтированный доход (ЧДД) нарастающим итогом – показывает величину дисконтированного (приведенного к текущей стоимости) денежного потока в течение срока его реализации:

(4.11)

(4.11)

где Т – горизонт расчета;

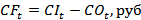

– денежный поток, равный:

– денежный поток, равный:

где  – денежный приход, на шаге t, равный доходам;

– денежный приход, на шаге t, равный доходам;  – денежный отток на шаге t, равный расходам.

– денежный отток на шаге t, равный расходам.

– коэффициент дисконтирования:

– коэффициент дисконтирования:

(4.12)

(4.12)

где  – ставка дисконтирования, определяющая альтернативную доходность, которую мог бы получить инвестор. Используется при приведении будущей стоимости объекта к текущей.

– ставка дисконтирования, определяющая альтернативную доходность, которую мог бы получить инвестор. Используется при приведении будущей стоимости объекта к текущей.

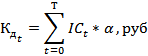

– величина дисконтированных капиталовложений:

– величина дисконтированных капиталовложений:

где  – инвестиции в t-м шаге.

– инвестиции в t-м шаге.

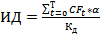

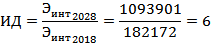

2. Индекс доходности (ИД) показатель эффективности инвестиции, представляющий собой отношение дисконтированных доходов к величине дисконтированных капиталовложений:

(4.13)

(4.13)

3. Внутренняя норма доходности (ВНД) – это ставка дисконтирования  , при которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта равна нулю. Это означает, что при такой ставке дисконтирования инвестор сможет только возместить свою первоначальную инвестицию, и не будет ни прибыли, ни убытка.

, при которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта равна нулю. Это означает, что при такой ставке дисконтирования инвестор сможет только возместить свою первоначальную инвестицию, и не будет ни прибыли, ни убытка.

(4.14)

(4.14)

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала реализации проекта), после которого первоначальные вложения и другие затраты покрываются суммарными результатами (доходами) его осуществления. Срок окупаемости находится графически после определения интегральных эффектов.

III. Показатели финансовой эффективности:

1. Рентабельность производства – показывает сумму прибыли в расчете на 1 руб. затраченных производственных фондов:

(4.15)

(4.15)

2. Рентабельность продукции подсчитывается по формуле:

(4.16)

(4.16)

где  – чистая прибыль в t-м шаге, руб.

– чистая прибыль в t-м шаге, руб.

Если варианты по показателям экономической эффективности практически одинаковы, можно рассчитать натуральные показатели, такие как КПД системы электроснабжения, надежность, удельный расход электрической энергии и т. п.

Вариант Т1. Расчет по показателям за 2016 – 2019 годы.

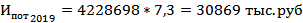

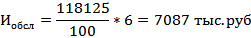

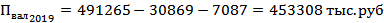

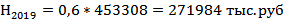

Выручка от реализации в 2019 году:

Стоимость потерь электроэнергии в 2019 году:

Издержки на эксплуатационное обслуживание:

Валовая прибыль в 2019 году:

Налоги и сборы в 2019 году:

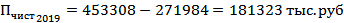

Чистая прибыль в 2019 г:

Удельная себестоимость трансформации электроэнергии в 2019 г:

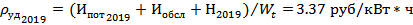

Усредненная удельная себестоимость трансформации электроэнергии:

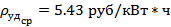

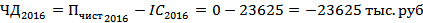

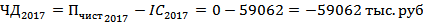

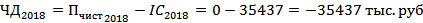

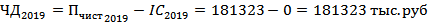

Чистый доход без дисконтирования с 2016 по 2019 гг:

Чистый доход с дисконтированием с 2016 по 2019 гг:

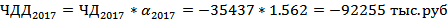

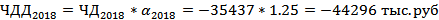

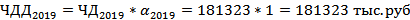

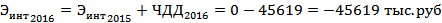

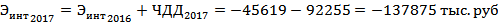

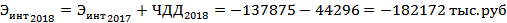

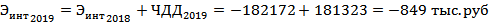

Интегральный эффект или ЧДД нарастающим итогом с 2016 по 2019 гг:

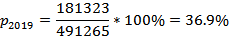

Рентабельность продукции:

Усредненная рентабельность:

Индекс доходности:

Внутренняя норма доходности:

Норма дисконта для ВНД равна  , поскольку в этом случае соблюдается тождество.

, поскольку в этом случае соблюдается тождество.

| Вариант Т1 | |||||||||||||||

| Показатели | Обозначения | Ед. изм. | Значения показателей по годам | ||||||||||||

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||

| Выручка |

| т.руб | - | - | - | 491265 | 541064 | 595574 | 656141 | 722765 | 796118 | 876874 | 965706 | 1063959 | 1172306 |

| Инвестиции |

| т.руб | 23625 | 59062 | 35437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Тарифы на э/э |

| руб/кВт*ч | 5,47 | 6,02 | 6,63 | 7,3 | 8,04 | 8,85 | 9,75 | 10,74 | 11,83 | 13,03 | 14,35 | 15,81 | 17,42 |

| Удельная себестоимость |

| руб/кВт*ч | - | - | - | 3.37 | 3.71 | 4.09 | 4.51 | 4.98 | 5.49 | 6.05 | 6.67 | 7.35 | 8.11 |

| Издержки на потери э/э |

| т.руб | - | - | - | 30869 | 33998 | 37423 | 41229 | 45416 | 50025 | 55099 | 60681 | 66855 | 73663 |

| Издержки на обслуживание |

| т.руб | - | - | - | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 | 7087 |

| Валовая прибыль |

| т.руб | - | - | - | 453308 | 499978 | 551063 | 607824 | 670261 | 739005 | 814687 | 897936 | 990016 | 1091555 |

| Налоги и сборы |

| т.руб | - | - | - | 271984 | 299987 | 330638 | 364694 | 402157 | 443403 | 488812 | 538762 | 594009 | 654933 |

| Чистая прибыль |

| т.руб | - | - | - | 181323 | 199991 | 220425 | 243129 | 268104 | 295602 | 325874 | 359174 | 396006 | 436622 |

| Чистый доход |

| т.руб | -23625 | -59062 | -35437 | 181323 | 199991 | 220425 | 243129 | 268104 | 295602 | 325874 | 359174 | 396006 | 436622 |

| Коэффициент дисконтирования |

| о.е. | 1.931 | 1.562 | 1.25 | 1 | 0.833 | 0.694 | 0.579 | 0.482 | 0.402 | 0.335 | 0.279 | 0.233 | 0.194 |

| ЧДД |

| т.руб | -45619 | -92255 | -44296 | 181323 | 166592 | 152975 | 140772 | 129226 | 118832 | 109168 | 100209 | 92269 | 84704 |

| ЧДД н. и. |

| т.руб | -45619 | -137875 | -182172 | -849 | 165743 | 318718 | 459491 | 588717 | 707549 | 816717 | 916927 | 1009197 | 1093901 |

| Рентабельность продукции |

| % | - | - | - | 36.9 | 36.96 | 37.01 | 37.05 | 37.09 | 37.13 | 37.16 | 37.19 | 37.22 | 37.24 |

Таблица 4.1. Технико-экономические показатели для первого варианта.

Таблица 4.2. Технико-экономические показатели для второго варианта.

| Вариант Т2 | |||||||||||||||

| Показатели | Обозначения | Ед. изм. | Значения показателей по годам | ||||||||||||

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||

| Выручка |

| т.руб | - | - | - | 491265 | 541064 | 595574 | 656141 | 722765 | 796118 | 876874 | 965706 | 1063959 | 1172306 |

| Инвестиции |

| т.руб | 37800 | 94500 | 56700 | ||||||||||

| Тарифы на э/э |

| руб/кВт*ч | 5,47 | 6,02 | 6,63 | 7,3 | 8,04 | 8,85 | 9,75 | 10,74 | 11,83 | 13,03 | 14,35 | 15,81 | 17,42 |

| Удельная себестоимость |

| руб/кВт*ч | - | - | - | 3.35 | 3.7 | 4.08 | 4.5 | 4.97 | 5.48 | 6.05 | 6.67 | 7.35 | 8.11 |

| Издержки на потери э/э |

| т.руб | - | - | - | 25588 | 28182 | 31021 | 34176 | 37646 | 41467 | 45673 | 50300 | 55418 | 61062 |

| Издержки на обслуживание |

| т.руб | - | - | - | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 | 11340 |

| Валовая прибыль |

| т.руб | - | - | - | 454336 | 501542 | 553213 | 610625 | 673778 | 743311 | 819860 | 904065 | 997200 | 1099904 |

| Налоги и сборы |

| т.руб | - | - | - | 272601 | 300925 | 331927 | 366375 | 404267 | 445986 | 491916 | 542439 | 598320 | 659942 |

| Чистая прибыль |

| т.руб | - | - | - | 181734 | 200616 | 221285 | 244250 | 269511 | 297324 | 327944 | 361626 | 398880 | 439961 |

| Чистый доход |

| т.руб | -37800 | -94500 | -56700 | 181734 | 200616 | 221285 | 244250 | 269511 | 297324 | 327944 | 361626 | 398880 | 439961 |

| Коэффициент дисконтирования |

| о.е. | 1.931 | 1.562 | 1.25 | 1 | 0.833 | 0.694 | 0.579 | 0.482 | 0.402 | 0.335 | 0.279 | 0.233 | 0.194 |

| ЧДД |

| т.руб | -72991 | -147609 | -70875 | 181734 | 167113 | 153571 | 141420 | 129904 | 119524 | 109861 | 100893 | 92939 | 85352 |

| ЧДД н. и. |

| т.руб | -72991 | -220600 | -291475 | -109741 | 57372 | 210944 | 352365 | 482269 | 601794 | 711655 | 812549 | 905488 | 990841 |

| Рентабельность продукции |

| % | - | - | - | 36,99 | 37,07 | 37,15 | 37,22 | 37,28 | 37,34 | 37,39 | 37,44 | 37,49 | 37,52 |

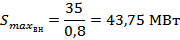

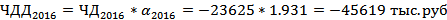

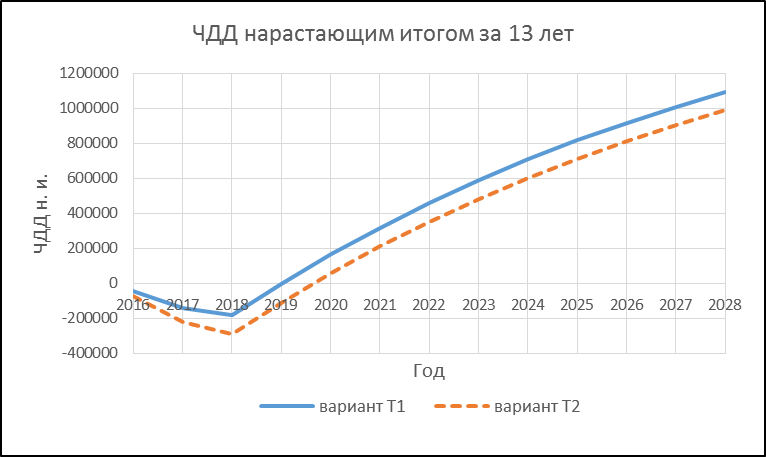

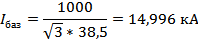

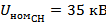

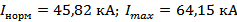

Графическое определение дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (Рис 4.1):

Рис. 4.1. Графическое представление дисконтированных сроков окупаемости обоих вариантов.

Срок окупаемости для варианта Т1: 3 года;

Срок окупаемости для варианта Т2: 4 года;

Сравнение полученных результатов.

Таблица 4.3. Технико-экономическое обоснование объекта

| Показатели | Единица измерения | ТДТН 25000/220 | ТДТН 40000/220 |

| Мощность | МВА | 25 | 40 |

| Напряжение | кВ | 220/35/10 | 220/35/10 |

| Рентабельность | % | 37,09 | 37,29 |

| ЧДД н. и. | тыс. руб | 1093901 | 990841 |

| Индекс доходности | 6 | 3,39 | |

| Срок окупаемости | лет | 3 | 4 |

| Удельная себестоимость | руб/кВт*ч | 5,43 | 5,43 |

| ВНД | 0,53 | 0,36 |

Из технико-экономического расчета делаем вывод, что первый вариант экономически выгоден. Поэтому для дальнейших расчетов выбираем трансформаторы ТДТН 25000/220.

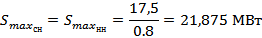

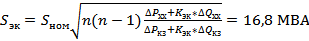

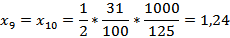

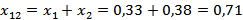

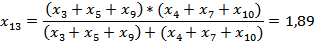

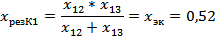

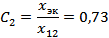

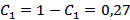

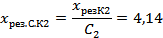

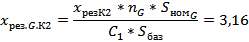

Установим значение мощности в экономически целесообразном режиме работы двух параллельно работающих трансформаторов:

(4.17)

(4.17)

5. Выбор главной схемы электрических соединений

Главная схема электрических соединений энергообъекта – это совокупность основного электротехнического оборудования, коммутационной аппаратуры и токоведущих частей, отражающая порядок их соединения между собой [6].

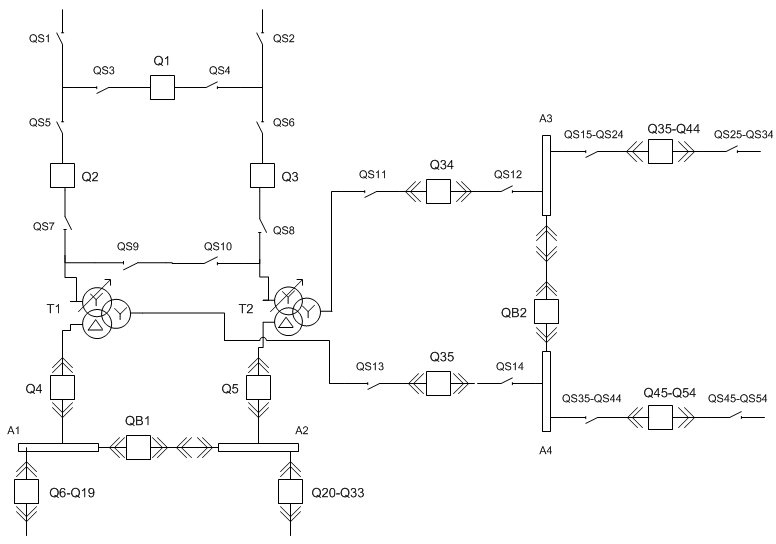

Так как доля потребителей I и II категорий в проектируемой подстанции занимает в сумме 80%, то на стороне РУ ВН 220 кВ выбираем «мостиковую схему с выключателем в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов». В таких схемах транзит мощности осуществляется через рабочую перемычку с выключателем. Ремонтная перемычка служит для сохранения транзита при выводе в ремонт выключателя рабочей перемычки. На стороне РУ СН 35 кВ выбираем схему “одна рабочая, секционированная выключателем система шин”. На стороне РУ НН 10 кВ также выбираем схему “одна рабочая, секционированная выключателем система шин”.

В нормальном режиме выключатели QВ1 и QВ2 отключены.

Рисунок 5.1 Упрощенная схема электрических соединений проектируемой подстанции

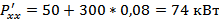

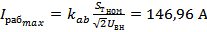

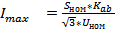

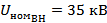

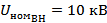

Максимальный рабочий ток в цепи трансформатора:

(5.1)

(5.1)

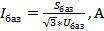

6. Расчет токов короткого замыкания

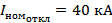

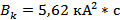

Расчет токов короткого замыкания производится для того, чтобы по ним выбрать выключатели, токопроводы и шины. Расчет производится в относительных единицах. В начале составляется схема замещения на основе каждого схем каждого элемента. При составлении схем замещения в начале выбирается базисное напряжение и осуществляется перевод в относительные единицы.

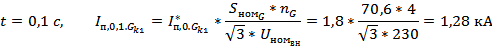

Требуется выбрать расчетное время короткого замыкания, необходимое для проверки электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость, а также на отключающую способность. Расчетное время для проверки на электродинамическую стойкость для определения периодической слагающей тока трехфазного КЗ примем за  с, а для определения ударного тока трехфазного КЗ

с, а для определения ударного тока трехфазного КЗ  ,01 с. Расчетное время для проверки электрооборудования на термическую стойкость, вычисляют по формуле:

,01 с. Расчетное время для проверки электрооборудования на термическую стойкость, вычисляют по формуле:

где  – минимальное расчетное время для срабатывания релейной защиты (определяется по условиям селективности), примем

– минимальное расчетное время для срабатывания релейной защиты (определяется по условиям селективности), примем  ;

;  – собственное время отключения выключателя вместе с приводом, примем

– собственное время отключения выключателя вместе с приводом, примем  .

.

Расчетное время для проверки на отключающую способность  определяют по формуле:

определяют по формуле:

где  – основное время срабатывания релейной защиты (определяется по условиям селективности); примем

– основное время срабатывания релейной защиты (определяется по условиям селективности); примем  .

.

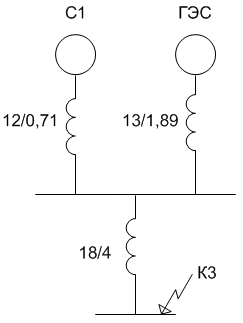

Однолинейная схема замещения для схемы сетевого района, в которую входят все источники питания, участвующие в питании места КЗ, и все элементы электроснабжения (трансформаторы, воздушные линии), расположенные между источниками и местом КЗ. В схему не войдут нагрузки, так как они удалены от места КЗ и практически не влияют в «подпитки» КЗ. Все полученные значения сопротивлений даются в относительных единицах и приведены к базовым условиям. Для удобства восприятия индексы * опущены:

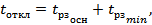

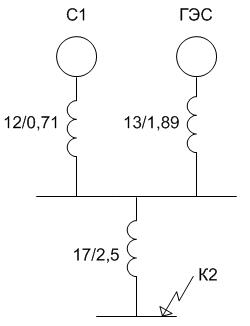

Рис. 6.1. Однолинейная схема замещения сетевого района.

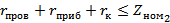

Базисные условия:  МВА,

МВА,  кВ.

кВ.

Ток базисный:

(6.1)

(6.1)

Расчетное выражение для определения приведенного значения сопротивления системы С1:

(6.2)

(6.2)

Расчетное выражение для определения приведенного значения сопротивления линий электропередачи W2, W4:

(6.3)

(6.3)

где  – среднее удельное индуктивное сопротивление воздушных линий электропередачи на 1 км длины [4, таблица 3.3, стр. 130] для линий 6 – 220 кВ;

– среднее удельное индуктивное сопротивление воздушных линий электропередачи на 1 км длины [4, таблица 3.3, стр. 130] для линий 6 – 220 кВ;  – длина линии электропередачи, км.

– длина линии электропередачи, км.

Расчетное выражение для определения приведенного значения сопротивления генераторов G1 – G4:

(6.4)

(6.4)

где  - сверхпереходное сопротивление генератора.

- сверхпереходное сопротивление генератора.

Расчетное выражение для определения приведенного значения сопротивления трансформаторов Т3, Т4:

(6.5)

(6.5)

где  – относительное сопротивление трансформатора, определяемое через напряжение КЗ трансформатора, %.

– относительное сопротивление трансформатора, определяемое через напряжение КЗ трансформатора, %.

Расчет токов КЗ для точки К1.

Путем постепенного преобразования приведем схему замещения к наиболее простому виду так, чтобы каждый источник питания или группа источников, характеризующиеся определенным значением результирующей ЭДС, были связаны с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением.

Упрощение схемы от системы С1:

Упрощение схемы от ГЭС:

Результирующее сопротивление относительно К1:

где  – эквивалентное сопротивление всех источников питания относительно точки 1 схемы.

– эквивалентное сопротивление всех источников питания относительно точки 1 схемы.

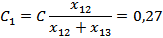

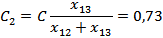

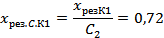

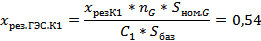

Принимая относительное значение периодической составляющей тока в месте повреждения за единицу, найдем коэффициенты распределения, т.е. долю участия в токе КЗ каждого источника:

где  - относительное значение периодической составляющей тока.

- относительное значение периодической составляющей тока.

где  – общее количество генераторов.

– общее количество генераторов.

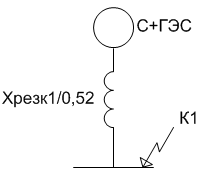

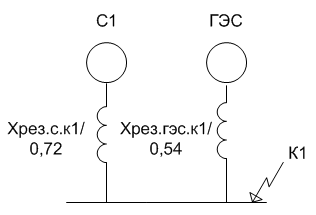

Рис. 6.2. Упрощенная схема для точки К1

Рис. 6.3. Разделение связанных цепей для точки К1

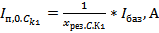

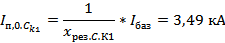

Найдем начальные значения периодических составляющих тока КЗ по ветвям для системы С1:

(6.6)

(6.6)

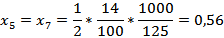

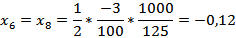

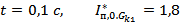

Для турбогенераторов G1 – G4, начальные значения периодических составляющих тока КЗ находятся следующим образом: так как  , то искомые величины

, то искомые величины  , определяются по расчетным кривым [8, с 69, рис. 1.7]:

, определяются по расчетным кривым [8, с 69, рис. 1.7]:

Периодические составляющие тока КЗ по ветвям в именованных единицах для  :

:

(6.7)

(6.7)

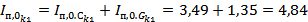

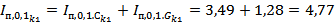

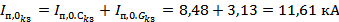

Суммарный ток КЗ в точке К1:

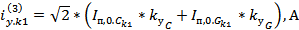

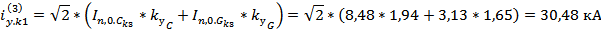

Ударный ток КЗ:

(6.8)

(6.8)

где  – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени цепи КЗ [4, с 150, таблица 3.8].

– ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени цепи КЗ [4, с 150, таблица 3.8].

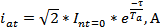

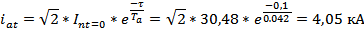

Апериодическая составляющая тока:

(6.9)

(6.9)

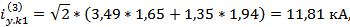

Результаты расчетов токов короткого замыкания сведем в таблицу 6.1.

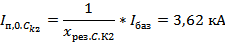

Расчет токов КЗ для точки К2.

Базисные условия:  МВА,

МВА,  кВ.

кВ.

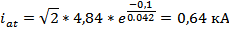

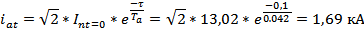

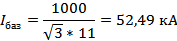

Ток базисный:

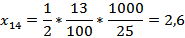

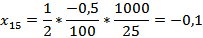

Сопротивление элементов схемы не изменяются, только добавляются сопротивления элементов под номерами 14 и 15 в схеме.

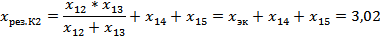

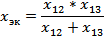

Результирующее сопротивление относительно К2:

Принимая относительное значение периодической составляющей тока в месте повреждения за единицу, найдем коэффициенты распределения, т.е. долю участия в токе КЗ каждого источника:

Рис. 6.4. Упрощенная схема для точки К1

Найдем начальные значения периодических составляющих тока КЗ по ветвям для системы С1:

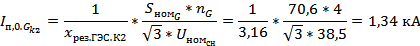

Для турбогенераторов G1 – G4:

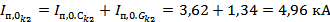

Суммарный ток КЗ в точке К2:

Ударный ток КЗ:

Апериодическая составляющая тока

Результаты расчетов токов короткого замыкания сведем в таблицу 6.1.

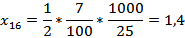

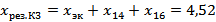

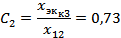

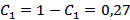

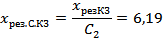

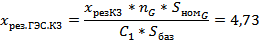

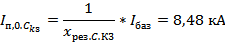

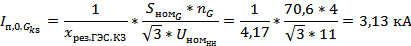

Расчет токов для точки К3.

Базисные условия:  МВА,

МВА,  кВ.

кВ.

Ток базисный:

Сопротивление элементов схемы не изменяются, только добавляется сопротивление элемента под номером 16 в схеме.

Результирующее сопротивление относительно К3:

Принимая относительное значение периодической составляющей тока в месте повреждения за единицу, найдем коэффициенты распределения, т.е. долю участия в токе КЗ каждого источника:

Рис. 6.5. Упрощенная схема для точки К3

Найдем начальные значения периодических составляющих тока КЗ по ветвям для системы С1:

Для турбогенераторов G1 – G4:

Суммарный ток КЗ в точке К2:

Ударный ток КЗ:

Апериодическая составляющая тока

Результаты расчетов токов короткого замыкания сведем в таблицу 6.1.

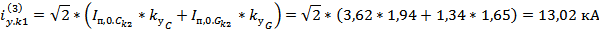

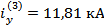

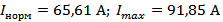

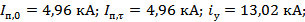

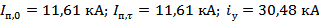

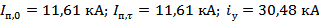

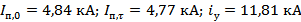

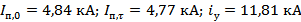

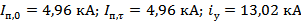

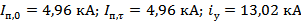

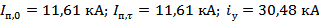

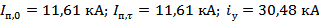

Таблица 6.1. Результаты расчетов токов КЗ в кА

| Место КЗ |

|

|

|

|

| К1 | 4,84 | 4,77 | 11,81 | 0,64 |

| К2 | 4,96 | 4,96 | 13,02 | 1,69 |

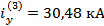

| К3 | 11,61 | 11,61 | 30,48 | 4,05 |

7. Выбор основного электрооборудования и токоведущих частей

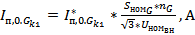

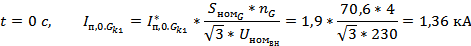

7.1. Расчет токов продолжительного режима

Продолжительный режим работы электротехнического устройства – это режим, продолжающийся без перерыва, с рабочим периодом, равным времени достижения установившейся температуры устройства при постоянной температуре охлаждающей среды.

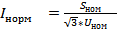

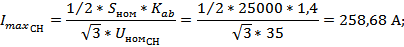

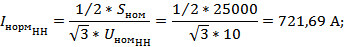

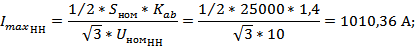

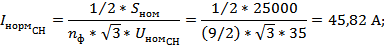

Цепь трехобмоточного трансформатора на подстанции. На стороне ВН, СН, НН токи нагрузки находят по следующим формулам:

, А (7.1.1)

, А (7.1.1)

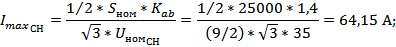

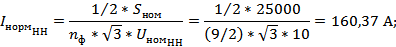

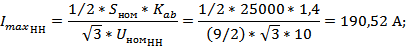

, А (7.1.2)

, А (7.1.2)

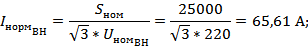

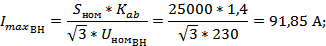

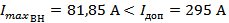

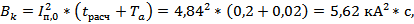

На стороне ВН:

На стороне CН:

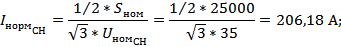

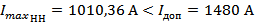

На стороне НН:

На отходящих фидерах СН:

На отходящих фидерах НН:

где  – количество отходящих линий (дается в исходных данных).

– количество отходящих линий (дается в исходных данных).

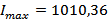

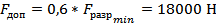

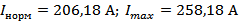

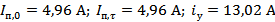

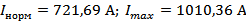

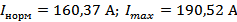

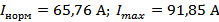

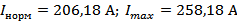

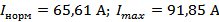

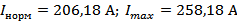

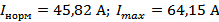

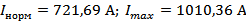

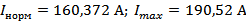

Таблица 7.1. Расчетные токи продолжительного режима в А

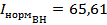

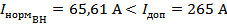

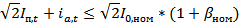

| Место расчетных токов | Наиб. ток норм. режима,  , А , А

| Наиб. ток рем./ пик. режима,  , А , А

|

| ВН | 65,61 | 91,85 |

| СН | 206,18 | 258,18 |

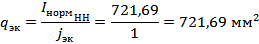

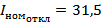

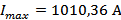

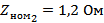

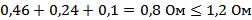

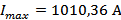

| НН | 721,69 | 1010,36 |

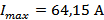

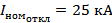

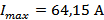

| Фидер СН | 45,82 | 64,15 |

| Фидер НН | 160,37 | 190,52 |

7.2. Выбор шин распределительных устройств и силовых кабелей.

7.2.1. Выбор жестких шин

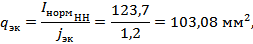

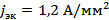

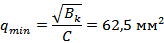

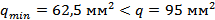

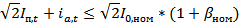

В закрытых РУ 6-10 кВ ошинковка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Мед используется редко, только при обоснованных случаях технико-экономического характера. При токах  на стороне НН до 3000 А, применяются одно- и двухполосные шины [4]. Значение экономической плотности тока определяет сечение шин:

на стороне НН до 3000 А, применяются одно- и двухполосные шины [4]. Значение экономической плотности тока определяет сечение шин:

(7.2.1)

(7.2.1)

где  – экономическая плотность тока, мм2,

– экономическая плотность тока, мм2,  – нормированная плотность тока,

– нормированная плотность тока,  А/мм2 для

А/мм2 для  ч.

ч.

Выбираем однополосные алюминиевые шины прямоугольного сечения 80  10 мм [4].

10 мм [4].

Проверка шин по допустимому току на шины выбранного сечения.

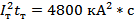

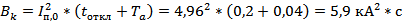

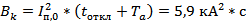

Проверка шин на термическую стойкость.

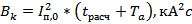

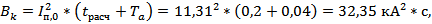

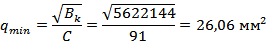

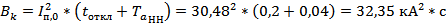

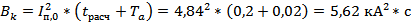

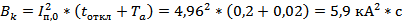

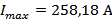

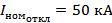

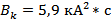

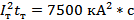

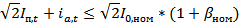

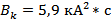

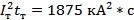

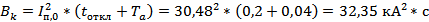

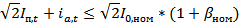

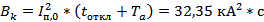

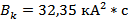

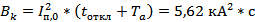

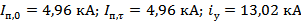

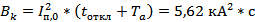

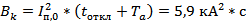

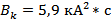

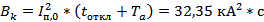

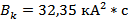

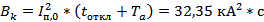

По таблице 6.1  на месте К3, тогда тепловой импульс тока КЗ равен:

на месте К3, тогда тепловой импульс тока КЗ равен:

(7.2.2)

(7.2.2)

Где  – тепловой импульс тока, кА2с,

– тепловой импульс тока, кА2с,  – постоянная времени затухания; на стороне НН можно принять равным 0,04 с [4].

– постоянная времени затухания; на стороне НН можно принять равным 0,04 с [4].

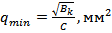

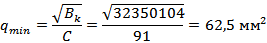

Минимальное сечение по условию термической стойкости равно:

(7.2.3)

(7.2.3)

где  – постоянная для алюминиевых шин, значения даны в [4]. Найденное

– постоянная для алюминиевых шин, значения даны в [4]. Найденное  меньше выбранного сечения 80

меньше выбранного сечения 80  10 мм.

10 мм.

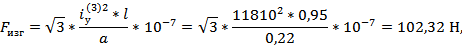

Проверка шин на механическую прочность

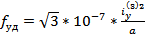

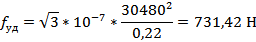

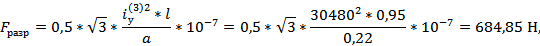

По таблице 6.1 ударный ток  . Наибольшее удельное усилие при трехфазном КЗ

. Наибольшее удельное усилие при трехфазном КЗ  равно:

равно:

, Н (7.2.4)

, Н (7.2.4)

где  – расстояние между соседними фазами.

– расстояние между соседними фазами.

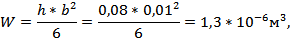

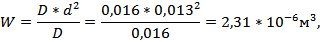

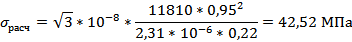

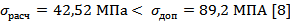

Осевой момент сопротивления шины прямоугольного сечения, расположенной на ребро относительно оси перпендикулярной действию усилия:

(7.2.5)

(7.2.5)

где  – осевой момент сопротивления прямоугольной шины, м3,

– осевой момент сопротивления прямоугольной шины, м3,  – высота однополосной шины прямоугольного сечения,

– высота однополосной шины прямоугольного сечения,  = 10 мм;

= 10 мм;  – ширина однополосной шины прямоугольного сечения,

– ширина однополосной шины прямоугольного сечения,  мм.

мм.

Напряжение в материале однополосной шины прямоугольного сечения, возникающее при воздействии изгибающего момента  :

:

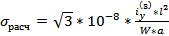

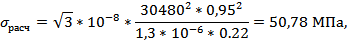

, Па (7.2.6)

, Па (7.2.6)

Где  – изгибающий момент, Па,

– изгибающий момент, Па,  – длина пролета между опорными изоляторами вдоль шинной конструкции.

– длина пролета между опорными изоляторами вдоль шинной конструкции.

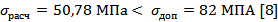

Из этого следует, что шины проходят проверку по механической прочности.

На стороне ВН выбираем трубчатые шины по  [8]. Материал – алюминий. Параметры: сечение - 20*10 мм,

[8]. Материал – алюминий. Параметры: сечение - 20*10 мм,  = 16 мм,

= 16 мм,  = 13 мм,

= 13 мм,  = 295 А.

= 295 А.

Проверка шин по допустимому току на шины выбранного сечения.

Проверка шин по термическую стойкость.

По таблице 6.1  на месте К3, тогда тепловой импульс тока КЗ равен:

на месте К3, тогда тепловой импульс тока КЗ равен:

где  на стороне ВН можно принять равным 0,02 с [4].

на стороне ВН можно принять равным 0,02 с [4].

Минимальное сечение по условию термической стойкости равно:

Проверка шин на механическую прочность

По таблице 6.1 ударный ток

Момент сопротивления трубчатой шины расположенной на ребро относительно оси перпендикулярной действию, усилия W:

Напряжение в материале однополосной шины прямоугольного сечения, возникающее при воздействии изгибающего момента  :

:

Из этого следует, что шины проходят проверку по механической прочности. Результаты расчетов сведены в таблицу 7.2.

7.2.2. Выбор гибких шин

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами марки АС. Сечения отдельных проводов в пучке рекомендуется выбирать возможно большими (500, 600 мм2), так как это уменьшает число проводов и стоимость токопровода. Гибкие провода применяются для соединения блочных трансформаторов с ОРУ [4].

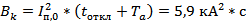

Выбор гибких шин ВН

Cборные шины не выбираются по экономической плотности тока, тогда принимаем сечение по допустимому току при макс. нагрузке.

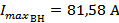

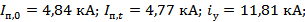

По данным таблицы 7.1 наибольший ток нормального режима  А.

А.

Принимаем провод АС-70/11, сечение  = 70 мм2, диаметр d = 11 мм, допустимая токовая нагрузка

= 70 мм2, диаметр d = 11 мм, допустимая токовая нагрузка  А [4].

А [4].

Проверка гибких шин ВН на нагрев по допустимому току.

Проверка на термическую стойкость не производится ввиду того, что. шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе.

Проверка гибких шин электродинамическую стойкость не производится, по причине больших расстояний между фазами и незначительных сил взаимодействия.

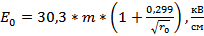

Проверка на коронирование. Выбранное сечение удовлетворяет условиям коронирования.

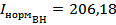

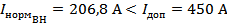

Выбор гибких шин СН

По данным таблицы 7.1 наибольший ток нормального режима  А.

А.

Принимаем провод АС-150/19, сечение  = 150 мм2, диаметр

= 150 мм2, диаметр  = 16,8 мм, допустимая токовая нагрузка

= 16,8 мм, допустимая токовая нагрузка  А [4].

А [4].

Проверка гибких шин СН на нагрев по допустимому току.

Проверка на термическую стойкость не производится, ввиду того, что шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе.

Проверка гибких шин электродинамическую стойкость не производится, по причине больших расстояний между фазами и незначительных сил взаимодействия.

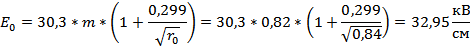

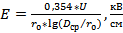

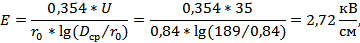

Проверка шин на коронирование производятся по условию:

(7.2.7)

(7.2.7)

где  – макс. значение эл. поля возле поверхности нерасщепленного провода, кВ/см;

– макс. значение эл. поля возле поверхности нерасщепленного провода, кВ/см;  – напряженность электрического поля возле поверхности нерасщепленного провода, кВ/см.

– напряженность электрического поля возле поверхности нерасщепленного провода, кВ/см.

(7.2.8)

(7.2.8)

где  – коэффициент шероховатости провода (

– коэффициент шероховатости провода (  для проводов со многими проволоками).

для проводов со многими проволоками).

(7.2.9)

(7.2.9)

где  – линейное напряжение, кВ;

– линейное напряжение, кВ;  – радиус провода, см;

– радиус провода, см;  – расстояние между проводами, см:

– расстояние между проводами, см:

где  – расстояние между фазами для 35 кВ,

– расстояние между фазами для 35 кВ,  = 1,5 м.

= 1,5 м.

Выбранное сечение удовлетворяет условиям коронирования. Результаты расчетов по выбору гибких шин на стороне ВН сведем в таблицу 7.2.

7.2.3. Выбор кабелей на фидерах

Кабели нашли широкое применение в электроустановках. Кабельным линии, по которым получают питание потребители 6-10 кВ, сначала прокладываются в кабельных туннелях в распределительном устройстве, а после в земле (в траншеях). Присоединение потребителей собственных нужд подстанций к соответствующим шинам также происходит с применением кабелей 6 и 0,4 кВ. Эти кабели прокладываются в кабельных туннелях, кабельных полуэтажах, на металлических лотках, которые укреплены на стенах и конструкциях здания или открытого распределительного устройства [4].

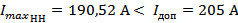

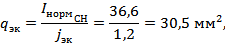

Выбор кабелей на отходящих фидерах НН

По данным таблицы 7.1 наибольший ток нормального режима  А.

А.

Принимаем кабель ААШв,  = 10 кВ [8].

= 10 кВ [8].

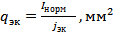

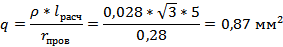

Расчет экономического сечения  :

:

где  – экономическая плотность тока,

– экономическая плотность тока,  .

.

Принимаем трехжильный кабель 3  95 мм2, сечение

95 мм2, сечение  = 95 мм2, допустимая токовая нагрузка

= 95 мм2, допустимая токовая нагрузка  А [8].

А [8].

Проверка кабелей на отходящих фидерах НН на нагрев по допустимому току.

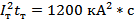

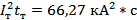

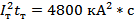

Проверка кабелей по термической стойкости. Определяем тепловой импульс  тока:

тока:

Минимальное сечение по условию термической стойкости  :

:

где  – постоянная для кабелей с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами.

– постоянная для кабелей с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами.  А*с1/2/мм2.

А*с1/2/мм2.

Выбор кабелей на отходящих фидерах СН.

По данным таблицы 7.1 наибольший ток нормального режима  А.

А.

Принимаем ВЛ,  = 35 кВ [8].

= 35 кВ [8].

Расчет экономического сечения  :

:

где  – экономическая плотность тока,

– экономическая плотность тока,  .

.

Принимаем кабель АС 35/6,2, сечение  = 35 мм2, допустимая токовая нагрузка

= 35 мм2, допустимая токовая нагрузка  А [8].

А [8].

Проверка кабелей на отходящих фидерах СН на нагрев по допустимому току.

Выбор вводных шин НН.

Выбор производится по  , принимаем АС-70/86, диаметр

, принимаем АС-70/86, диаметр  = 36,2 мм, допустимая токовая нагрузка

= 36,2 мм, допустимая токовая нагрузка  А.

А.

Выбор вводных шин СН.

Выбор производится по  , принимаем АС-70/11, диаметр

, принимаем АС-70/11, диаметр  = 11,4 мм, допустимая токовая нагрузка

= 11,4 мм, допустимая токовая нагрузка  А.

А.

Результаты расчетов по выбору кабелей на отходящих фидерах сведем в таблицу 7.2.

Таблица 7.2. Расчеты сборных шин, токопроводов и кабелей

| Установка | Марка токопровода | Сечение, мм2 | Расчетный ток, А | Допустимый ток, А |

| Сборные шины | - | 800 | 1010,36 | 1480 |

| Трубч. шины | - | 200 | 81,85 | 295 |

| ВН | АС-70/11 | 70 | 65,61 | 265 |

| СН | АС-150/19 | 150 | 206,18 | 450 |

| Фидера СН | АС-35/6,2 | 35 | 45,82 | 175 |

| Фидера НН | ААШв | 95 | 190,52 | 205 |

7.3. Выбор изоляторов

В РУ используются следующие виды изоляторов: опорные, проходные, подвесные.

7.3.1. Выбор опорных изоляторов

Опорные изоляторы на напряжение предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах.

Выбираем на стороне НН из [19] опорно-стержневые изоляторы внутренней установки ИОС-10-8 УХЛ1 со следующими характеристиками:

Таблица 7.3. Технические характеристики изолятора ИОС-10-8 УХЛ1

| Номинальное напряжение, кВ | 10 |

| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | 8 |

| Минимальная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | 10 |

| Минимальная механическая разрушающая сила при сжатии, кН | 50 |

| Длина пути утечки, см, не менее | 30 |

| Высота изолятора, мм | 120 |

Проверка опорных изоляторов по допустимой нагрузке.

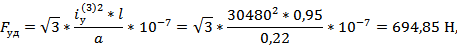

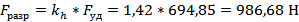

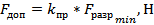

Максимальная сила, действующая на изгиб  , при горизонтальном/вертикальном расположении изоляторов всех фаз (по формуле 35):

, при горизонтальном/вертикальном расположении изоляторов всех фаз (по формуле 35):

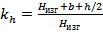

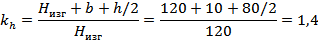

Поправка на высоту жестких шин, расположенных на ребро:

(7.3.1)

(7.3.1)

где  - поправочный коэффициент на высоту шины;

- поправочный коэффициент на высоту шины;  – ширина шины прямоугольного сечения;

– ширина шины прямоугольного сечения;  - высота шины прямоугольного сечения.

- высота шины прямоугольного сечения.

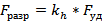

Разрушающая нагрузка на изгиб:

, Н (7.3.2)

, Н (7.3.2)

Допустимая нагрузка на изгиб:

(7.3.3)

(7.3.3)

Выбираем на стороне ВН из [20] опорные изоляторы внешней установки на напряжение  кВ С6-950-II-М УХЛ1 со следующими характеристиками:

кВ С6-950-II-М УХЛ1 со следующими характеристиками:

Таблица 7.4. Технические характеристики изолятора С6-950-II-M УХЛ1

| Номинальное напряжение, кВ | 220 |

| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | 6 |

| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 950 |

| Длина пути утечки, см, не менее | 570 |

| Высота изолятора, мм | 2100 |

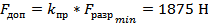

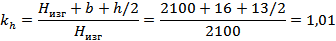

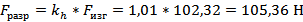

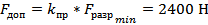

Проверка опорных изоляторов по допустимой нагрузке.

Максимальная сила, действующая на изгиб  , при горизонтальном/вертикальном расположении изоляторов всех фаз:

, при горизонтальном/вертикальном расположении изоляторов всех фаз:

Поправка на высоту жестких шин, расположенных на ребро:

Разрушающая нагрузка на изгиб:

Допустимая нагрузка на изгиб:

Результаты расчетов опорных изоляторов на сборных шинах сведем в таблицу 7.3.

7.3.2. Выбор проходных изоляторов

Проходные изоляторы применяются при переходе токопроводов через стены или для ввода напряжения внутрь металлических электрических аппаратов и устройств.

Выбор проходных изоляторов НН.

Выбираем из [19] по  А, проходные керамические изоляторы на напряжение

А, проходные керамические изоляторы на напряжение  кВ ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 со следующими характеристиками:

кВ ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 со следующими характеристиками:

Таблица 7.5. Технические характеристики изолятора ИП-10/1600-3000 УХЛ2

| Номинальное напряжение, кВ | 10 |

| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | 7,5 |

| Номинальный ток, А | 1600 |

| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 80 |

| Длина пути утечки, см, не менее | 30 |

| Высота изолятора, мм | 520 |

Проверка опорных изоляторов по допустимой нагрузке.

Максимальная сила, действующая на изгиб  :

:

Допустимая нагрузка на изгиб:

7.3.3. Выбор подвесных изоляторов

Выбор подвесных изоляторов ВН.

Принимаем изоляторы типа ПС-11, 8 штук в гирлянде.

Выбор подвесных изоляторов СН.

Принимаем изоляторы типа ПС-11, 4 штук в гирлянде.

Таблица 7.6. Результаты расчетов сборных шин токопроводов и кабелей

| Изолятор | Установка | Тип |  , мм , мм

|  , Н , Н

|  , Н , Н

|

| Опорный | НН | ИОС-10-8 УХЛ1 | 120 | 986,68 | 2400 |

| ВН | С6-950-II-М УХЛ1 | 2100 | 105,36 | 2250 | |

| Проходной | НН | ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 | 520 | 684,85 | 18000 |

| Подвесной | ВН | ПС-11 | - | - | - |

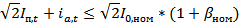

7.4. Выбор выключателей

Выключатели предназначены для отключения и включения цепей в нормальных и аварийных режимах. Они должны обеспечить отключение токов КЗ и включение на существующие КЗ. Выключатель должен обладать достаточной отключающей способностью, малым временем отключения, допускать операции АПВ, допускать возможно большее число отключений без ревизии и ремонта. Кроме того, выключатели характеризуются динамической и термической стойкостью при протекании токов КЗ [4].

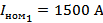

Выбор высоковольтных выключателей на стороне ВН

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1.

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1.

Из [9] берем выключатель элегазовый ВГТ-220-20/3150 ХЛ1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток откл.

А, ном. ток откл.  кА, наиб. напряжение

кА, наиб. напряжение  кВ,

кВ,  кА,

кА,  с, ток термической стойкости

с, ток термической стойкости  кА, время протекания

кА, время протекания  ,

,  с.

с.

Таблица 7.7. Данные по выбору выключателей на стороне ВН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7,37 кА | 56,98 кА |

Выбор высоковольтных выключателей на стороне СН

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1.

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1.

Из [9] берем выключатель элегазовый ВГТ-35II-50/3150 ХЛ1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток откл.

А, ном. ток откл.  кА, наиб. напряжение

кА, наиб. напряжение  кВ,

кВ,  кА,

кА,  с, ток термической стойкости

с, ток термической стойкости  кА, время протекания

кА, время протекания  ,

,  с.

с.

Таблица 7.8. Данные по выбору выключателей на стороне СН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8,68 кА | 72,19 кА |

Выбор высоковольтных выключателей на фидерах СН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Из [10] берем выключатель элегазовый ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток откл.

А, ном. ток откл.  кА, наиб. напряжение

кА, наиб. напряжение  кВ,

кВ,  кА, время откл.

кА, время откл.  с, ток термической стойкости

с, ток термической стойкости  кА, время протекания

кА, время протекания  ,

,  с.

с.

Таблица 7.9. Данные по выбору выключателей на фидерах СН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8,68 кА | 36,94 кА |

Выбор высоковольтных выключателей на стороне НН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Из [10] берем выключатель элегазовый ВБЭ-10-31,5/1600 УХЛ2 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  кА, ном. ток откл.

кА, ном. ток откл.  кА, наиб. напряжение

кА, наиб. напряжение  кВ,

кВ,  кА, время отключения

кА, время отключения  с, ток термической стойкости

с, ток термической стойкости  кА, время протекания

кА, время протекания  ,

,  с.

с.

Таблица 7.10. Данные по выбору выключателей стороне НН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20,42 кА | 39,3 кА |

Выбор высоковольтных выключателей на фидерах НН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Из [10] берем выключатель элегазовый ВБ-10-20/630 У2 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток откл.

А, ном. ток откл.  кА, наиб. напряжение

кА, наиб. напряжение  кВ,

кВ,  кА, время откл.

кА, время откл.  с, ток термической стойкости

с, ток термической стойкости  кА, время протекания

кА, время протекания  ,

,  с.

с.

Таблица 7.11. Данные по выбору выключателей на фидерах НН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20,42 кА | 21,68 кА |

7.5. Выбор разъединителей

Разъединитель — это коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации цепи без тока. Основное назначение разъединителя — создание надежного видимого разрыва цепи для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на оборудовании и токоведущих частях электроустановки [4].

Выбор разъединителей наружной установки на стороне ВН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Из [11] берем разъединитель РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, предельный сквозной ток

А, предельный сквозной ток  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости: для главных ножей 3с; для заземляющих ножей 1с.

кА, время протекания термической стойкости: для главных ножей 3с; для заземляющих ножей 1с.

Таблица 7.12. Данные по выбору разъединителей наружной установки на стороне ВН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выбор разъединителей наружной установки на стороне СН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Из [12] берем разъединитель РДЗ-35Б/1000 НУХЛ1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, предельный сквозной ток

А, предельный сквозной ток  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости: для главных ножей 3с; для заземляющих ножей 1с.

кА, время протекания термической стойкости: для главных ножей 3с; для заземляющих ножей 1с.

Таблица 7.13. Данные по выбору разъединителей наружной установки на стороне СН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

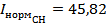

7.6. Выбор трансформаторов тока

Трансформатор тока (ТТ) предназначен для понижения первичного тока до стандартной величины 1А или 5А и для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения [13].

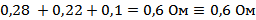

Выбор измерительных ТТ наружной установки на стороне ВН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Берем трансформатор тока ТФЗМ-220Б-III-У1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток

А, ном. ток  А,

А,  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости

кА, время протекания термической стойкости  = 3с., ном. доп. нагрузка ТТ

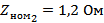

= 3с., ном. доп. нагрузка ТТ  = 1,2 Ом.

= 1,2 Ом.

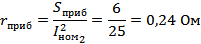

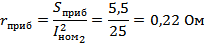

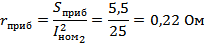

Определим вторичную нагрузку ТТ. Вторичная нагрузка ТТ состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и сопротивления контактов [4]. Список устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]:

ВН: амперметр;

Таблица 7.11. Вторичная нагрузка ТТ

| Прибор | Нагрузка, ВА |

| Амперметр | 0,5 |

| Итого | 0,5 |

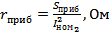

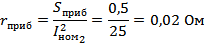

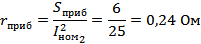

Сопротивление приборов:

(7.6.1)

(7.6.1)

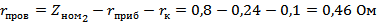

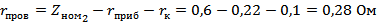

Сопротивление проводов:

, Ом (7.6.2)

, Ом (7.6.2)

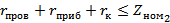

где  - сопротивление контактов, принимается равным 0,05 Ом до трех приборов.

- сопротивление контактов, принимается равным 0,05 Ом до трех приборов.

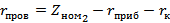

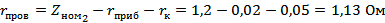

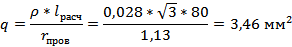

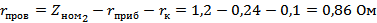

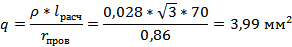

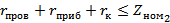

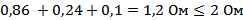

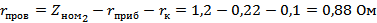

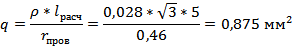

Согласно пункту 3.4.3. ПУЭ [2], кабели соединительных проводов берем с алюминиевыми жилами, длина для РУ ВН 80 м, ТТ соединены в неполную звезду, поэтому сечение:

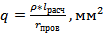

(7.6.3)

(7.6.3)

где  ;

;  – удельное сопротивление материала провода.

– удельное сопротивление материала провода.

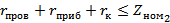

Согласно пункту 3.4.4. (условия механической прочности) ПУЭ [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. Чтобы ТТ работал в выбранном классе точности, необходимо соблюдение условия [4]:

(7.6.4)

(7.6.4)

Таблица 7.14. Данные по выбору трансформаторов тока на стороне ВН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выбор измерительных ТТ наружной установки на стороне СН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Берем трансформатор тока ТФЗМ-35Б-II-У1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток

А, ном. ток  А,

А,  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости

кА, время протекания термической стойкости  = 3с., ном. доп. нагрузка ТТ

= 3с., ном. доп. нагрузка ТТ  = 2 Ом.

= 2 Ом.

Определим вторичную нагрузку ТТ. Вторичная нагрузка ТТ состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и сопротивления контактов [4]. Список устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]:

СН: амперметр, ваттметр, варметр, счетчики активной и реактивной энергии [4];

Таблица 7.15. Вторичная нагрузка ТТ

| Прибор | Нагрузка, ВА | ||

| А | В | С | |

| Амперметр | 0,5 | - | - |

| Ваттметр | 0,5 | - | 0,5 |

| Счетчики активной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Счетчики реактивной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Итого | 6 | - | 5,5 |

Сопротивление приборов:

Сопротивление проводов:

где  - сопротивление контактов, принимается равным 0,1 Ом более трех приборов.

- сопротивление контактов, принимается равным 0,1 Ом более трех приборов.

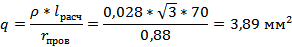

Согласно пункту 3.4.3. ПУЭ [2], кабели соединительных проводов берем с алюминиевыми жилами, длина для РУ СН 70 м, ТТ соединены в неполную звезду, поэтому, тогда сечение:

Согласно пункту 3.4.4. (условия механической прочности) ПУЭ [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. Чтобы ТТ работал в выбранном классе точности, необходимо соблюдение условия [4]:

Таблица 7.16. Данные по выбору трансформаторов тока на стороне СН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выбор измерительных ТТ наружной установки на фидерах СН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Берем трансформатор тока ТФЗМ-35Б-I-У1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток

А, ном. ток  А,

А,  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости

кА, время протекания термической стойкости  = 3с., ном. доп. нагрузка ТТ

= 3с., ном. доп. нагрузка ТТ  = 1,2 Ом.

= 1,2 Ом.

Определим вторичную нагрузку ТТ. Вторичная нагрузка ТТ состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и сопротивления контактов [4]. Срисок устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]:

Таблица 7.17. Вторичная нагрузка ТТ

| Прибор | Нагрузка, ВА | ||

| А | В | С | |

| Амперметр | 0,5 | - | - |

| Счетчики активной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Счетчики реактивной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Итого | 5,5 | - | 5 |

Сопротивление приборов:

Сопротивление проводов:

Согласно пункту 3.4.3. ПУЭ [2], кабели соединительных проводов берем с алюминиевыми жилами, длина для РУ СН 70 м, ТТ соединены в неполную звезду, поэтому, тогда сечение:

Согласно пункту 3.4.4. (условия механической прочности) ПУЭ [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. Чтобы ТТ работал в выбранном классе точности, необходимо соблюдение условия [4]:

Таблица 7.18. Данные по выбору трансформаторов тока на фидерах СН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выбор измерительных ТТ наружной установки на стороне НН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Берем трансформатор тока ТЛ-10-2-II-2 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток

А, ном. ток  А,

А,  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости

кА, время протекания термической стойкости  = 3с., ном. доп. нагрузка ТТ

= 3с., ном. доп. нагрузка ТТ  = 1,2 Ом.

= 1,2 Ом.

Определим вторичную нагрузку ТТ. Вторичная нагрузка ТТ состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и сопротивления контактов [4]. Список устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]:

НН: амперметр, ваттметр, варметр, счетчики активной и реактивной энергии [4];

Таблица 7.19. Вторичная нагрузка ТТ

| Прибор | Нагрузка, ВА | ||

| А | В | С | |

| Амперметр | 0,5 | - | - |

| Ваттметр | 0,5 | - | 0,5 |

| Счетчики активной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Счетчики реактивной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Итого | 6 | - | 5,5 |

Сопротивление приборов:

Сопротивление проводов:

Согласно пункту 3.4.3. ПУЭ [2], кабели соединительных проводов берем с алюминиевыми жилами, длина для РУ НН 5 м, ТТ соединены в неполную звезду, поэтому, тогда сечение:

Согласно пункту 3.4.4. ПУЭ (условия механической прочности) [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 2,5 мм2. Чтобы ТТ работал в выбранном классе точности, необходимо соблюдение условия [4]:

Таблица 7.20. Данные по выбору трансформаторов тока на стороне НН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выбор измерительных ТТ наружной установки на фидерах НН.

Данные по расчетным токам продолжительного режима берем из таблицы 7.1

Данные по расчетным токам КЗ берем из таблицы 6.1

Берем трансформатор тока ТОЛ-10-I-1 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. ток

кВ, ном. ток  А, ном. ток

А, ном. ток  А,

А,  кА, ток термической стойкости

кА, ток термической стойкости  кА, время протекания термической стойкости

кА, время протекания термической стойкости  = 1с., ном. доп. нагрузка ТТ

= 1с., ном. доп. нагрузка ТТ  = 0,6 Ом.

= 0,6 Ом.

Определим вторичную нагрузку ТТ. Вторичная нагрузка ТТ состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и сопротивления контактов [4]. Список устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]:

Таблица 7.21. Вторичная нагрузка ТТ

| Прибор | Нагрузка, ВА | ||

| А | В | С | |

| Амперметр | 0,5 | - | - |

| Счетчики активной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Счетчики реактивной энергии | 2,5 | - | 2,5 |

| Итого | 5,5 | - | 5 |

Сопротивление приборов:

Сопротивление проводов:

Согласно пункту 3.4.3. ПУЭ [2], кабели соединительных проводов берем с алюминиевыми жилами, длина для РУ НН 5 м, ТТ соединены в неполную звезду, поэтому, тогда сечение:

Согласно пункту 3.4.4. ПУЭ (условия механической прочности) [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. Чтобы ТТ работал в выбранном классе точности, необходимо соблюдение условия [4]:

Таблица 7.22. Данные по выбору трансформаторов тока на фидерах НН

| Выборные условия | Данные расчетов | Данные каталога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7.7. Выбор трансформаторов напряжения

Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого напряжения до стандартной величины 100 В и для отделения цепей измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения [13].

Выбор измерительных ТН на стороне СН.

Из [14] берем трансформатор тока НОЛ-СЭЩ-35 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. напряжение основной вторичной обмотки

кВ, ном. напряжение основной вторичной обмотки  В, ном. мощность основной вторичной обмотки

В, ном. мощность основной вторичной обмотки  ВА в классе точности 1.

ВА в классе точности 1.

Определим вторичную нагрузку ТН. Список устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]. Данные о приборах берем из [4, табл. 4.14].

Таблица 7.23. Вторичная нагрузка ТН

| Прибор | Нагрузка (1 обм.) | n обмоток |

|

| Число приборов | Общая мощность | |

| P, Вт | Q, вар | ||||||

| Вольтметр | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |

| Ваттметр | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | - |

| Счетчик активный | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 4 | 9,7 |

| Счетчик реактивный | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 4 | 9,7 |

| Счетчик активный (фидеры) | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 5 | 30 | 73 |

| Счетчик реактивный (фидеры) | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 5 | 30 | 73 |

| Итого | 70 | 165,4 | |||||

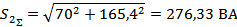

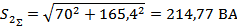

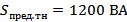

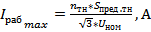

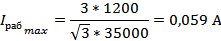

Расчет вторичной нагрузки:

(7.7.1)

(7.7.1)

Согласно пункту 3.4.4. ПУЭ (условия механической прочности) [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 10 мм2.

Выбор измерительных ТН на стороне НН.

Из [14] берем трансформатор тока НОЛ-СЭЩ-6 со следующими параметрами: ном. напряжение  кВ, ном. напряжение основной вторичной обмотки

кВ, ном. напряжение основной вторичной обмотки  В, ном. мощность основной вторичной обмотки

В, ном. мощность основной вторичной обмотки  ВА в классе точности 1.

ВА в классе точности 1.

Определим вторичную нагрузку ТН. Список устанавливаемых измерительных приборов берем из [4, таблица 4.11]. Данные о приборах берем из [4, табл. 4.15].

Таблица 7.24. Вторичная нагрузка ТН

| Прибор | Нагрузка (1 обм.) | n обмоток |

|

| Число приборов | Общая мощность | |

| P, Вт | Q, вар | ||||||

| Вольтметр | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |

| Ваттметр | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |

| Счетчик активный | 3 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 6 | 14,5 |

| Счетчик реактивный | 3 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 6 | 14,5 |

| Счетчик активный (фидеры) | 3 | 2 | 0,38 | 0,925 | 10 | 60 | 145 |

| Счетчик реактивный (фидеры) | 3 | 2 | 0,38 | 0,925 | 10 | 60 | 145 |

| Итого | 137 | 319 | |||||

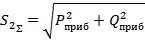

Расчет вторичной нагрузки:

Согласно пункту 3.4.4. ПУЭ (условия механической прочности) [2], выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 2,5 мм2.

7.8. Выбор предохранителей

Предохранители предназначены для защиты установки от перегрузки и КЗ. Плавкие предохранители являются аппаратами одноразового действия с пофазным отключением защищаемой цепи. Основным элементом является плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, сгорание которой приводит к отключению элемента [13].

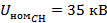

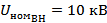

Выбор предохранителей наружной установки на стороне СН.

По [15] выбираем плавкие предохранители для защиты трансформаторов напряжения ПКН 001-35 ХЛ1 со следующими характеристиками: ном. ток  А, ток. отключения

А, ток. отключения  кА,

кА,  .

.

(7.8.1)

(7.8.1)

где  – количество трансформаторов напряжения.

– количество трансформаторов напряжения.

Предохранители по отключающей способности полностью подходят.

7.9. Выбор ограничителей перенапряжений

Ограничители перенапряжений предназначены для защиты изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 Гц электрических сетей напряжением от 0,5 до 500 кВ от атмосферных и коммутационных перенапряжений [13].

Выбор ОПН на стороне НН производился из [16].

Таблица 7.25. Выбор ОПН на стороне НН

| Характеристика | ОПН | |

| ОПН-РВ 10/12,6 | ||

| Класс напряжения сети, кВ | 10 | |

| Наиб. длит. допуст. раб. напряжение, кВ | 12,6 | |

| Ном. разрядный ток, кА | 5 | |

| Остающее напряжение, кВ, не более | ||

| при коммутационном импульсе тока | ||

| 125 А | 30/60 мкс | 32,7 |

| 250 А | 30/60 мкс | 33,8 |

| 500 А | 30/60 мкс | 35,2 |

| при грозовом импульсе тока | ||

| 2500 А | 8/20 мкс | 40,2 |

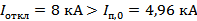

| 5000 А | 8/20 мкс | 43,0 |