Стадия математизации нашла выражение в «новой» географии. Ее подъем приходится на вторую половину 50-х — первую половину 60-х годов; спад — на вторую половину 60-х — начало 1970-х годов.

Стадия философизации (гуманизации) — альтернатива количественной революции, математизации, нашла отражение в двух вариантах. Представлены такие не похожие друг на друга направления, как «гуманистическая» и «радикальная» географии. Их объединяет внимание к достижениям философии и социальных наук, к проблемам исследования человека с учетом его ценностных ориентации и внутреннего мира, а также негативное отношение к количественной революции.

Датировать стадию едиными хронологическими границами сложно. «Гуманистическая» и «радикальная» географии имели различное время подъема и спада. «Радикальная» география значительно быстрее прошла пик популярности у широкой научно-географической общественности западных стран. Подъем пришелся на конец 60-х — начало 70-х годов, к середине 70-х годов наступил спад. Ввиду того, что радикальная география являлась в большей степени критическим состоянием духа, нежели научным направлением, она не развивалась и представлена лишь отдельными энтузиастами. «Гуманистическая» география имела более длительный период подъема — с конца 60-х до второй половины 70-х годов. Спад начался в конце 70-х годов и протекал не столь резко.

Стадия умеренности и плюрализма нашла отражение в плюралистическом подходе к решению философско-методологических проблем географической науки и росте популярности Лундской школы «временной» географии. Ее стремительный подъем отчасти можно объяснить именно доминированием этой стадии. Первые попытки синтезировать количественную и философскую революции в географической науке были предприняты в конце 60-х годов, когда четко определилась их альтернативность. Но сочувствие они стали находить только с конца 70-х годов. К настоящему времени стадия умеренности и отмеченный цикл в целом перешли на новый уровень. Начинается новый цикл.

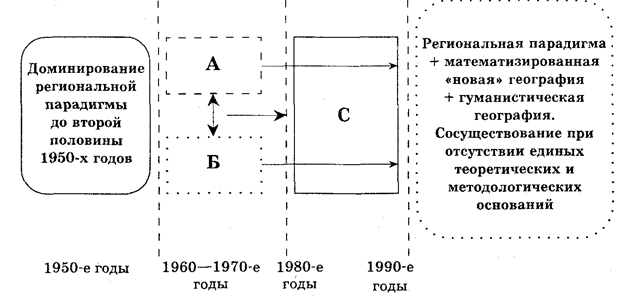

Общая логика развития западной географической науки в 50—90-х годах показана в схеме. В модели, отражающей логику эволюции западной географической науки, учтены время и качественная характеристика ее развития. Ей сложно дать количественное выражение. В интегральной характеристике учтено следующее:

1) публикация работ, заложивших теоретические основы подходов (направлений) и впоследствии трактуемых как классические;

2) качественно различные этапы — интенсивная разработка принципов нового подхода, последующее преимущественно экстенсивное развитие и стагнация, связанная с бесконечным повторением научной процедуры, ставшей рутинной;

3) появление четко выраженной теоретической и методологической альтернативы, выявившей принципиальные недостатки данного подхода и стремящейся преодолеть их.

А — стадия математизации;

Б — стадия философизации;

С — стадия умеренности и плюрализма

Еще раз подчеркнем, что приводится генерализированная качественная модель. Ее сложно подтвердить или опровергнуть прямыми наукометрическими измерениями по одному из параметров.

Итак, в западной географической науке проявился буквально каскад новинок, и ее образ существенно изменился. История генерирования этих научно-географических новаций общеизвестна, но она никогда не связывается с изменениями в западной СКС в целом. Между тем, именно они были основной причиной изменений в географической науке.

Новации в американской географии стали появляться с конца 50-х годов, что связано с началом очередного этапа эволюции западной СКС. Изменились стандарты отношения к территориям в различных регионах мира, изменилась и географическая наука западной СКС. С конца 50-х годов в западной СКС имеет место переход от глобального распространения за пределы своего хоумленда (наиболее хорошо освоенного пространства, четко связанного с определенной культурой) генерирования многочисленных колоний и отчаянных усилий по удержанию их к общей тенденции сворачивания пространства контроля за пределами собственного хоумленда и возврата колонистов в свой хоумленд.

Это не столько политическое фиаско колониализма, сколько глобальная тенденция социокультурного освоения пространства.

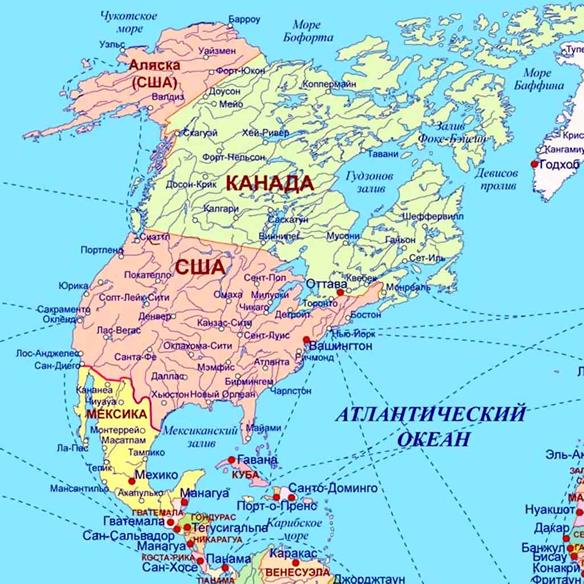

Западная СКС перешла к интенсивному освоению собственного хоумленда, в особенности территорий США, Канады и Австралии. Продолжает формироваться буферная зона с южноамериканской СКС. Юг США и северные районы Мексики — наиболее горячие точки в этом отношении.

Отмеченные изменения в освоении пространства в рамках западной СКС стали основной причиной изменений и в географической науке. От региональной парадигмы, основной производной которой являлись описания различных стран и регионов, был совершен переход к количественной и затем гуманистической революции. Появились совершенно беспрецедентные научные разработки. Дело не только в том, что региональная парадигма перестала быть предметом вдохновения географов и они решили «освежить» свою область познания. Дело в том, что от распространения по всем СКС совершился переход к освоению нового хоумленда. Инициатива должна была перейти к географам США, Канады и Австралии. Последняя, ввиду откровенной неразвитости научной базы, могла отставать. Фактически специалисты США и Канады должны были стать инициаторами и основными генераторами перемен и новаций. Так и произошло.

Таким образом, становится вполне очевидно, что в основании, казалось бы, оторванных от реалий научных направлений лежали совершенно определенные потребности западной СКС. И даже не системы в целом, но отдельных ее регионов, которым суждено быть преобразованными в западный хоумленд и которые в этой связи сталкиваются с совершенно очевидными проблемами. Количественная и гуманистическая революции в географии США и Канады решали проблемы освоения и преобразования новых территорий в западный хоумленд. Именно поэтому обе они в географии получили столь ограниченное распространение — только Северная Америка. У каждой научной географической новации есть свой регион применения. Претензии на абсолютность новации ее сторонников — некорректны.

Реакция мирового научно-географического сообщества на новации коллег из Северной Америки — особая история. В целом усвоение опыта западной количественной революции не пошло далее частных разработок. Например, в советской географической науке сформировался немногочисленный, хотя и весьма заметный круг специалистов, которые занимались такими исследованиями, сделав много нового и интересного. Однако исследования в духе количественной революции мало что изменили в реалиях советской географической науки в целом.

Отношение советских географов к «новой» географии Запада — это пример самой активной реакции на новации иной социокультурной системы. Для советского научно-географического сообщества философская революция западной географической науки прошла мимо. Идеи философской революции и двадцать лет спустя после их широкого развития в Северной Америке для большинства профессиональных географов СНГ оставались «землей неведомой» (терра инкогнита). Они настолько не соответствуют доминирующему образу географической науки, что их искренне не замечают. Игнорирование столь органично и глубоко, что экстравагантными кажутся даже работы по анализу гуманистической географии.

Причины такого восприятия нужно искать не в «неправильной» реальности, консерватизме советского географического сообщества, идеологических ограничениях и тому подобном, но в принципиальной несовместимости некоторых научных географических новаций по социокультурным принципам. Причина игнорирования столь мощного направления западной науки, как гуманистическая география, заключается именно в этом.

ГУМАНИСТИ́ЧЕСКАЯ ГЕОГРА́ФИЯ, направление в зарубежной географии, изучающее особенности восприятия и осмысления человеком (отдельными людьми или их группами) окружающего географического пространства.

Главная задача гуманистической географии состоит в выяснении, как принадлежность к той или иной культурной, этнической и социальной общности, жизненный опыт, знания и эмоциональное состояние человека определяют его отношение к окружающему пространству.

В центре внимания гуманистической географии – человек, его мысли и чувства, связанные с окружающим миром.

Ключевые понятия гуманистической географии – топофилия (привязанность человека к определённой территории), «жизненный мир» (культурно-детерминированное пространство повседневной жизни). Значение конкретного места (территории) в гуманистической географии оценивается не с точки зрения его реального положения в географическом пространстве, а исходя из его восприятия человеком.

Результаты исследований гуманистической географии используются для формирования определённого имиджа территории, придания тем или иным географическим объектам инвестиционной или туристской привлекательности, а также в территориальном планировании.

Стоит отметить, что данное направление игнорируется не только в российской географической науке: географы из китайской, мусульманской и других СКС также не проявляют к нему особого интереса.

В России переход от коммунистической программы с ее социокультурными задачами к новой национальной программе порождает необходимость фундаментальных изменений и в географической науке. Советской географической наукой была проделана гигантская работа: основной итог — переработанное пространство российской СКС, организованное в соответствии с определенным социокультурным стандартом. В решении задач его освоения экономическая и социальная география сыграла немалую роль.

Величайшие российские географы второй половины XIX века

Можно привести сотни работ: исследования по методологии и теории социальной и экономической географии, экономическому районированию, теории энергопроизводственных циклов и региональным проблемам, географическому анализу населения и системы расселения российской СКС, исследованию зарубежных стран и многим другим направлениям.

Новая социокультурная программа — новые научно-географические задачи: изменился объект исследования — пространство российской социокультурной системы. В российском социокультурном пространстве стали происходить существенно иные процессы. Географам нужно учитывать изменившиеся реалии и разрабатывать теорию и методологию адекватного их отражения. Жесткое доминирование марксизма-ленинизма отошло в прошлое, но это не повлекло за собой активного усвоения западного научно-географического опыта и радикального преобразования отечественной географической науки. Во-первых, к концу 90-х годов западные географы уже давно перестали генерировать новые идеи и занялись их рутинным тиражированием. Во-вторых, перед отечественной географической наукой встали принципиально новые задачи, которые никак невозможно решать за счет заимствования западных методологических и теоретических разработок. В-третьих, все более очевидным становится, что марксизм-ленинизм не был лишь внешним ограничением для развития географической науки в СССР: он был идеальной формой, благодаря которой советская география отвечала на запросы коммунистической программы и связанные с ней задачи освоения территории российской СКС.

СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА (СКС) - тип социокультурного образования, который характеризуется большими размерами территорий и значимой численностью своего населения, имеет оригинальный стандарт организации пространства, общества и государства и обладает многими уникальными свойствами, благодаря которым драматически отличается от остальных социокультурных образований (социокультурная среда и др., см. ниже). С социокультурной системой связаны понятия хоумленда, внутренней буферной зоны, естественно зависимого вассала.

Российская географическая наука в рамках новой программы должна менять не столько свою проблематику, сколько методологические и теоретические установки. Проблематика, связанная с анализом пространства российской социокультурной системы, во многом остается прежней: это классические проблемы исследования эволюции экономических районов, процессов районообразования и т.д. Остается в силе и обретает новый смысл даже такая старая географическая проблема, как страноведение. Меняется только методологический и теоретический подход. Приведем в этой связи несколько примеров.

Районирование пространства российской СКС на ее современном этапе можно проводить не только на основании классических, привычных критериев, но также исходя из анализа социокультурных типов пространства СКС.

Так, выделяются российский хоумленд, внутренние буферные зоны, естественно зависимые вассалы, русские анклавы, внешние буферные зоны.

ХОУМЛЕНД - наиболее глубоко переработанная в социокультурном отношении территория, на которой в течение длительного исторического промежутка времени проживали и / или проживают представители определенного социокультурного образования, однозначно закрепляя эту территорию за собой. Территории хоумлендов яростно защищаются от вторжений. Представители иных социокультурных образований могут присутствовать на них только кратковременно и с массой ограничений. В особенности это касается хоумлендов социокультурных систем.

ВНУТРЕННЯЯ БУФЕРНАЯ ЗОНА СКС - качественно своеобразная социо-культурная часть пространства СКС. Всегда расположена на окраине хоумленда СКС вдоль границ с иными социокультурными образованиями. Внутренняя буферная зона предназначена для защиты хоумленда СКС от непосредственных контактов с иными СКС, их агрессии. Может соседствовать как с внешней буферной социокультурной зоной, так и с внутренней буферной зоной соседней СКС. Организация внутренней буферной зоны отличается многими специфичными чертами, зависящими от конкретного процесса эволюции СКС, к которой она принадлежит.

ЕСТЕСТВЕННО ЗАВИСИМЫЙ ВАССАЛ - относительно целостная территория с собственным населением, способная иметь некоторые принципиальные отличия от соседней доминирующей над ней СКС, но ставшая ее неотъемлемой частью в результате длительной и систематической социокультурной переработки. Важно, что размеры государств — естественно зависимых вассалов могут быть различными, но дело не в размерах, а в особом социокультурном типе этих образований.

Такой подход к районированию принципиально нов, хотя сама процедура районирования в российской географической науке — задача привычная. Громадное пространство российской СКС и сложная эволюция его освоения ставят перед географической наукой существенно различные задачи районирования.

Даже в столь традиционной области, как страноведение, происходят радикальные перемены. Советское страноведение во многом было ориентировано на задачи коммунистической программы. Итог — его идеологизированность и чрезмерная заинтересованность в том, как обстоят дела с созданием того или иного «идеального» социального строя в той или иной стране мира. В рамках российской национальной программы это более не является проблемой, но возникает задача оценки стран с точки зрения международных российских инвестиций. Российские компании активно оперируют на пространстве своей СКС. То, что оно разделилось на 15 государств, часто не играет принципиальной роли для экономики. Это уровень «ближнего» страноведения.

Уровень «дальнего» страноведения связан со странами, лежащими за пределами российской СКС. Например, такого рода работы нужны для оценки стран на предмет российских инвестиций. Коммерческое направление страноведения имеет большое будущее и практическую значимость. Оно предоставляет отечественным географам возможность подтвердить свой профессиональный уровень и получить устойчивый рынок для научно-практических исследовательских работ.

Отметим, что преобразования пространства российской СКС и превращение СССР в СНГ плюс отдельные периферийные относительно Российской Федерации государства, не входящие в СНГ, ставят перед географами интереснейшие задачи и открывают широкие перспективы. Появляется большое количество новых проблем, но, как можно убедиться, в российской географической науке сохраняется и значительная доля традиционной проблематики. Меняется только подход к ее рассмотрению, конкретное наполнение традиционных задач. Не отказываясь от прошлого, имеет смысл искать новые теоретические и методологические подходы.