Тема 7 Английское искусство конца 18- начала 19 столетий

6 класс

Тема 7 Английское искусство конца 18- начала 19 столетий

В английской живописи академическая школа, основы которой были заложены в XVIII столетии первым президентом Королевской академии искусств Джошуа Рейнолдсом, сохраняла главенствующее положение в течение всей первой половины XIX в. Однако наиболее заметным явлением в те годы оказался пейзаж, который в академической среде воспринимался как второстепенный, незначительный жанр. С одной стороны, стремление к реальному отображению мира, утверждение самоценности простых сельских ландшафтов, а с другой — природа как мир страстей и бурных переживаний — всё это нашло яркое выражение в творчестве английских художников. Искусство Англии вступило в эпоху романтизма.

УИЛЬЯМ БЛЕЙК

(1757—1827)

Поэт и художник Уильям Блейк стоит особняком в истории английского искусства. Он был гениальным самоучкой — великим фантазёром и философом. «Ты человек, Бог — не больше, чем ты, научись же поклоняться своей человечности», — писал поэт в одной из своих книг.

Блейк родился в Лондоне в семье бедного торговца галантерейными товарами. В раннем детстве он начал писать стихи, рисовать и в четырнадцать лет уже работал в гравёрной мастерской.

В 1779 г. Блейк приступил к самостоятельному творчеству, пытаясь выставляться в Королевской академии искусств. Через десять лет он выпустил сборник стихов «Песни неведения» (1789 г.). Тоненькая тетрадь была собрана из листов, целиком гравированных автором. У него не было средств для типографского издания своих стихов, и мастер обратился к средневековому способу печати: вырезал на металлической пластине одновременно стихотворный текст и иллюстрацию. Блейк изобрёл новую технику — выпуклую гравюру на меди, при которой краска наносилась не в процарапанные углубления, а на выпуклые участки. Благодаря своему изобретению художник добился пластичной, упругой и изысканной линии рисунка, созвучной музыкальному ритму его стихов.

На листе со стихотворением «Дитя-радость» изображён изящный цветок, обрамляющий текст, в чашечке цветка сидит женщина с ребёнком на коленях, к которому склоняется ангел. Чудесному и счастливому миру, описанному в стихах, полностью соответствует лёгкое и тонкое графическое оформление.

Через пять лет Блейк выпустил сборник стихов «Песни познания» (1794 г.) о страшном мире трущоб, тяжёлой жизни фабричных рабочих и их детей. Иллюстрации к нему представляют собой резкие, контрастные изображения, в которых нет воздуха и пространства, а мир замкнут и тёмен. Таков маленький трубочист из одноимённого стихотворения, несчастный заложник огромного безжалостного города.

Блейк чутко реагировал на социальную несправедливость. Он считал, что технический прогресс только ухудшит положение рабочих, и боролся против распространения машин на фабриках. «Лучше предупреждать нищету, — говорил он, — чем спасать от неё. Лучше предупреждать заблуждения, чем прощать преступления».

Блейк никогда не работал маслом, несмотря на популярность этой техники в XIX в., предпочитая темперу и акварель. Он писал картины на сюжеты из Библии (например, «Сон Иакова», 1800—1805 гг.), из сочинений английских поэтов Уильяма Шекспира и Джона Мильтона, выбирая нетрадиционные для изображения эпизоды и образы. Картина «Жалость» (около 1795 г.), созданная по мотивам шекспировского «Макбета», — наглядная иллюстрация слов пьесы:

И жалость, будто голенький

младенец,

Влекомый вихрем, или херувим

На скакунах невидимых

воздушных...

В конце жизни Блейк получил от своего друга художника-акварелиста Джона Линнела заказ на иллюстрации к библейской Книге Иова, а также к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Каждый абзац библейского текста художник превратил в самостоятельную графическую композицию. На листе «Тогда Господь отвечал Иову из бури» (1821 г.) в центре помещена иллюстрация в прямоугольной рамке: в небесах является фигура Бога (изображение напоминает Бога-Творца Микеланджело в росписях свода Сикстинской капеллы ). Вокруг располагаются орнаментальные мотивы с включённым в них текстом.

Для оформления «Божественной комедии» Блейк сделал более ста акварельных рисунков и несколько пробных гравюр. Художник не признавал работы с натуры, предпочитая ей безграничные возможности фантазии и творческого воображения. В его иллюстрациях всё движется и меняется, люди бесплотны и похожи на тени, пространство скручивается в воронку, взмывает волной и низвергается потоком, как например, на гравюре «Паоло и Франческа» («Вихрь влюблённых», 1824—1827 гг.).

Блейк умер в полной нищете и был похоронен в общей могиле. Открытие его творчества произошло в середине XIX в., а в XX столетии пришло всеобщее признание. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне — усыпальнице английских королей, государственных деятелей и знаменитых людей — рядом с памятниками известным поэтам Англии был установлен бюст Уильяма Блейка.

Стиль Блейка для европейского искусства XIX в. уникален. Он сочетает архаичные черты, свидетельствующие об отсутствии у художника специального образования, с творческой фантазией, композиционной изобретательностью и явным стремлением к обобщённым символическим образам. «Моё сердце полно будущего», — говорил он, предчувствуя, что его жизнь продолжится в стихах, рисунках и гравюрах.

Джон Констебл

(1776—1837)

Джон Констебл родился и вырос в деревне Ист-Бергхолт, расположенной в живописной Дедхемской долине на юго-востоке Англии. Целые дни он проводил на принадлежавшей его отцу мельнице, которая стояла на реке Стур, а в свободное время рисовал.

В 1795 г. Констебл сделал первую попытку стать профессиональным художником: уехал в Лондон, работал в гравёрной мастерской, но успеха не достиг. Он возвратился домой и через четыре года вновь отправился в столицу. Удача улыбнулась молодому человеку — Констебл поступил в школу при Королевской академии искусств. В 1802 г. в академии была впервые выставлена его работа, названная «Пейзаж».

Живя постоянно в Лондоне, Констебл каждое лето приезжал в родные места и много работал с натуры. Он был первым художником XIX в., в творчестве которого этюд не менее важен, чем законченная в мастерской картина. Констебл писал маслом маленькие этюды, на которых показывал знакомые ему с детства места.

Художник создал серию видов реки Стур, неоднократно изображал стоявшую на ней мельницу. Возможно, это место, овеянное воспоминаниями о прошлом, казалось ему воплощением жизненной устойчивости и истинности бытия, связанного с природой. В таких работах, как «Мельничный поток» (1811 г.), «Плотина и мельница в Дедхеме» (1820 г.), Констебл предстаёт смелым и независимым мастером. Накладывая краски густыми выпуклыми мазками, он отказался от тщательно выписанных деталей и эффектного освещения, впервые использовал чистые зелёные цвета разных оттенков. «Помни, что лучший твой наставник и первый руководитель — природа, — говорится в одном из писем Констебла. — Учись у неё».

В 20-е гг. художник продолжал писать этюды с натуры, перерабатывая их затем в выставочные полотна, в которых он пытался сохранить свежесть натурных впечатлений и одновременно стремился к большей законченности. За одну такую картину — «Белая лошадь» (1819 г.) — Констебл получил звание академика, правда, случилось это лишь через десять лет после того, как полотно было создано и выставлено в академии.

Этюд «Телега для сена» (1821 г.) Констебл повторил в том же году в большой картине: он изобразил уже знакомую зрителю мельницу, мимо которой бежит речной поток, пропадая в лесной глуши. Написанный с натуры этюд несёт ощущение свежести и непосредственности восприятия. Он выполнен свободно, краски положены густо и неровно, в нём много неба, воздуха, воды. Кажется, что можно услышать шум реки и шелест листьев. Законченный вариант выглядит суше, здесь нет свободы кисти, так как художник стремился к точной передаче деталей и завершённости композиции.

Работы Констебла привлекли внимание французского художника Теодора Жерико, который побывал в Англии в начале 20-х гг. Вернувшись в Париж, он рассказал о потрясении, которое пережил, увидев полотна Констебла. В результате один французский торговец картинами приобрёл у мастера три работы. Сначала они были выставлены у торговца, а затем в 1824 г. в парижском Салоне. Французские художники и любители искусства пришли в восхищение от этих пейзажей. Констебл получил золотую медаль Салона.

Одно из лучших произведений позднего периода творчества Констебла — «Стокбай Нейленд» (1836 г.). Здесь мастер изобразил деревушку по соседству с его родной деревней, людей, лошадь, запряжённую в телегу, и уходящую в чащу леса дорогу. Масштаб персонажей картины несоизмерим с масштабом природы — с бескрайним облачным небом и бесконечным сельским пейзажем. Картина удивительно передаёт ощущение летнего полдня, когда в поле царит яркое солнце, а лесная чаща манит прохладной тенью.

Творчество Джона Констебла до XX столетия оставалось незамеченным на родине, но оказало огромное влияние на развитие французской живописи. Французские мастера XIX в. собирали его полотна, изучали их, восторгались живописной техникой и полностью разделяли преклонение английского пейзажиста перед Природой.

Уильям Тёрнер

(1775—1851)

Джозеф Меллорд Уильям Тёрнер родился в Лондоне. Его отец держал парикмахерскую. В те времена парикмахерская была таким же местом встреч и разговоров, как традиционная английская пивная. Здесь бывали художники, гравёры и поэты. Отец развешивал на стенах акварели сына для продажи.

В 1789 г. Тёрнера приняли в школу при Королевской академии искусств. В пятнадцать лет художник в первый раз выставил в академии свою акварель. Он учился и работал: осваивал современную акварельную технику, в которой традиционно выполнялись так называемые топографические пейзажи — небольшие точные виды усадеб, парков, замков и соборов; копировал на заказ произведения старых мастеров.

В 90-е гг. Тёрнер обратился к масляной живописи. Подражая голландским мастерам, он написал картину «Датские суда под ветром» (1801 г.). Эта работа показала возросшее мастерство художника. Некоторые даже посчитали, что он скопировал старый пейзаж.

В 1802 г. художник был избран действительным членом Королевской академии искусств и до конца своих дней честно служил ей, участвуя в организации выставок, читая лекции для широкой публики и обучая студентов.

В 1806—1812 гг. Тёрнер создал серию этюдов, на которых изобразил берега Темзы. К ним относится «Пейзаж на Темзе» («Пейзаж с белой радугой»), написанный акварелью около 1806 г.

Техника акварельной живописи Тёрнера становилась всё сложнее и виртуознее. Вот как, по рассказу очевидцев, создавалась акварель «Фрегат первого класса, пополняющий запасы» (1818 г.). Сын друзей художника попросил гостившего у них Тёрнера нарисовать фрегат. Художник взял лист, «налил жидкой краски на бумагу, пока она не промокла, а потом стал скрести, протирать бумагу, как бешеный, и всё казалось хаосом, но постепенно, как бы по волшебству, стал рождаться корабль со всеми своими прелестными деталями, и

ко времени второго завтрака рисунок с триумфом был представлен...». Тёрнеру дважды пришлось иметь дело с графикой. В 1807—1819 гг. он предпринял попытку создать энциклопедию пейзажа в гравюрах. Он дал ей латинское название «Liber Studiorum» («Книга этюдов») и предполагал на ста листах, выполненных в различной технике гравюры, показать развитие пейзажа в европейской живописи. Затея не удалась, но на этой работе Тёрнер воспитал целую группу отличных гравёров.

В 20—30-е гг. Тёрнер получил заказ на оформление сочинений английских писателей Сэмуэля Роджерса и Вальтера Скотта. Эти книги пользовались успехом, и гравюры с рисунков Тёрнера висели почти в каждом английском доме.

К середине 30-х гг. Тёрнер достиг вершины мастерства. Он давал уроки живописи на вернисажах, заканчивая там свои картины. Так, на глазах у восторженной публики и изумлённых художников он за несколько часов почти полностью написал полотно «Пожар лондонского Парламента» (1835 г.). Этот пожар произошёл в 1834 г. Сотни людей наблюдали драматическое зрелище. Стихия бушующего огня потрясла Тёрнера, он сделал прямо на месте девять акварелей, на основе которых и создал через год большую картину маслом.

Поздние работы художника написаны лёгкими, прозрачными быстрыми мазками. Тёрнер предпочитал светлые краски, очень любил белила и различные оттенки жёлтого и коричневого цветов, никогда не использовал зелёный и чёрный цвета.

В 40-е гг. творчество Тёрнера постепенно становилось всё более непонятным английской публике. Он писал то потоки дождя, сквозь которые с трудом проступают контуры одного из первых пароходов («Стаффа, пещера Фингала», 1832 г.), то невольничий корабль, с палубы которого сталкивают в море больных негров («Невольничье судно», 1840 г.), то мчащийся поезд («Дождь, пар и скорость», 1844 г.), чутко и довольно неожиданно откликаясь на современные события. Достижения технического прогресса казались ему поэтичными и волнующими, а действия людей — отвратительными и жестокими.

Тёрнер начал терять интерес к обществу, всё реже выставлял свои картины, подолгу скрывался от друзей и поклонников. Мастер умер, оставив пространное завещание: он хотел, чтобы на его деньги построили дом для престарелых художников, открыли галерею его работ и класс пейзажной живописи в академии. Судьба распорядилась иначе: единственным наследием Тёрнера являются его акварели, этюды и полотна, в которых заключён удивительный мир, увиденный художником.

В живописи Англии главенствующее положение сохранила академическая школа. Неглубокие, слащавые, с надуманными сюжетами работы членов лондонской Королевской академии искусств пользовались большой популярностью у невзыскательной викторианской публики. Однако на протяжении второй половины XIX столетия академия не дала ни одного интересного художника.

Наиболее ярким явлением той эпохи стало творчество «Братства прерафаэлитов» — первого в истории английской живописи объединения художников.

Тогда же в Англии работал один из самых независимых и своеобразных художников XIX в. — Джеймс Уистлер. Его творческие поиски, как и у прерафаэлитов, были направлены против академизма; он пытался отобразить на холсте непосредственное восприятие окружающего мира.

К концу века и неоклассицизм, и академическая живопись, и поиски образов в искусстве Средневековья и Возрождения исчерпали себя. В двери стучалось новое, XX столетие — век художников-революционеров и безграничных творческих экспериментов.

ПРЕРАФАЭЛИТЫ

В 1849 г. три английских живописца выставили на суд публики картины, подписанные монограммой «PRB». Полотна были столь же таинственны, сколь необычны. В залах Королевской академии искусств среди привычных парадных портретов, сентиментальных бытовых сценок и скучных мифологических композиций две картины: «Риенци» и «Изабелла» — притягивали взор яркими красками и странными сюжетами. Отдельно, в галерее Портланд на углу Гайд-парка, была выставлена ещё одна работа — «Юность Марии».

Вскоре тайна монограммы открылась: это был символ творческого объединения художников — «Братства прерафаэлитов» {англ. PreRaphaelite Brotherhood, от лат. ргае — «перед», «впереди», итал. Rafael — «Рафаэль» и англ. brotherhood — «братство»).

История «Братства» началась в 1848 г., когда познакомились студенты школы Королевской академии Уильям Холмен Хант (1827— 1910), Данте Габриэл Россетти (1828-1882) и Джон Эверетт Миллес (1829—1896). Им не нравились система академического образования, модные живописцы и консервативные вкусы викторианского общества. Молодые художники не хотели изображать людей и природу отвлечённо красивыми, а события — далёкими от действительности, и, наконец, им надоела условность официальных мифологических, исторических и религиозных произведений.

Осенью того же года было основано «Братство прерафаэлитов». Определение «прерафаэлиты» они выбрали, чтобы подчеркнуть противостояние стилю итальянского художника Высокого Возрождения Рафаэля Санти и выразить интерес к творчеству итальянских мастеров

Проторенессанса и XV столетия. В этой эпохе их привлекали «наивное простодушие», а также истинная духовность и глубокое религиозное чувство. Романтики по своей сути, прерафаэлиты открыли и мир образов средневековой английской литературы, ставшей для них постоянным источником вдохновения. Слово «братство» передавало идею закрытого, тайного сообщества, подобного средневековым монашеским орденам. Увлечение Средневековьем заставило прерафаэлитов изменить отношение и к декоративно-прикладному искусству, противопоставив бездушным изделиям промышленного производства высокое качество вещей, сделанных ими вручную.

Эти идеи члены «Братства» изложили в статьях, рассказах и поэмах, которые они публиковали в своём журнале «Росток». Благодаря ему к концу 1850 г. о прерафаэлитах знали не только в академии, но и за её пределами.

Вскоре к прерафаэлитам присоединились художник Джеймс Коллинсон (1825—1881), скульптор Томас Вулнер (1825—1892), а также Фредерик Джордж Стивенс (1829—1907) и брат Данте Габриэла Уильям Майкл Россетти (1829—1919). Двое последних позднее стали писателями и художественными критиками. Прерафаэлиты отказались от академических принципов работы и считали, что всё необходимо писать с натуры. Художники полагали, что нельзя изображать посторонних людей, поэтому всегда выбирали в качестве моделей друзей или родственников. Они внесли изменения и в традиционную технику живописи: использовали чистые цвета, писали без подмалёвка по сырому белому грунту. На загрунтованном холсте прерафаэлиты намечали композицию, наносили слой белил и убирали из него масло промокательной бумагой, а затем писали поверх белил полупрозрачными красками. Выбранная техника позволила добиться ярких, свежих тонов и оказалась такой долговечной, что их работы сохранились в первозданном виде до наших дней.

Воспринимая христианство как духовное начало, возвышающее искусство, прерафаэлиты обратились к сюжетам из жизни Иисуса Христа и Девы Марии. В 1850 г. Данте Габриэл Россетти выставил полотно «Ессе ancilla domini» (лат. «Слуга Господня», 1850 г.), на котором изобразил Благовещение. В пустой комнате на узком ложе, прижавшись к стене и потупив взор, сидит юная Мария. Перед Ней стоит прекрасный архангел, о небесном происхождении которого говорят нимб над головой и язычки пламени под ногами. В правой руке у Гавриила белая лилия, к ней прикован заворожённый взгляд Марии, левой рукой архангел посылает Ей весть — поток Божественной, животворящей энергии. Над его рукой парит голубь — символ Святого Духа. Перед ложем Марии — станок с уже вышитой на алой ткани лилией. Работа не понравилась публике: художника обвинили в подражании старым итальянским мастерам.

Одновременно Миллес показал на выставке Королевской академии работу «Христос в доме Своих родителей» (1850 г.). Он изобразил эпизод из детства Иисуса Христа и сопроводил его словами из Ветхого Завета: «Ему скажут: „Отчего же на руках у тебя рубцы?". И он ответит: „Оттого, что меня били в доме любящих меня"». Художник хотел представить эту сцену совершенно реальной: писал стружки в плотничьей мастерской, фигуру Иосифа — с плотника, его голову — с головы своего отца.

На переднем плане картины рядом с плотницким столом стоит на коленях Дева Мария. Она с состраданием и любовью смотрит на Сына. Мальчик, жалуясь, показывает Ей рану на руке. За столом Иосиф занят работой со своими помощниками, на полу валяются свежие стружки, за дверью в загоне толпится стадо овец. Сцена залита ярким солнечным светом и воспринимается совершенно естественно. Полотно Миллеса вызвало яростную критику: современников раздражало, что он изображает Святое Семейство как простых людей. Художник изменил название картины, она стала называться «Плотницкая мастерская».

Творчество прерафаэлитов было тесно связано с литературой: с произведениями итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери, английских поэтов Уильяма Шекспира и Джона Мильтона, давно забытыми средневековыми легендами и балладами с благородным поклонением прекрасной даме, самоотверженным мужеством рыцарей и мудростью волшебников. Многие из этих сюжетов нашли отражение на полотнах молодых художников.

Наиболее тонкое и своеобразное воплощение эти темы получили у Данте Габриэла Россетти (названного в честь Данте Алигьери). В 1855— 1860 гг. он создал в технике акварели ряд работ, лучшей из которых стала «Свадьба Святого Георгия и принцессы Сабры» (1857 г.). Георгий обнимает возлюбленную, его волосы и доспехи отливают золотом. Сабра, приникнув к плечу рыцаря, отрезает золотыми ножницами локон своих волос. Влюблённых окружают кусты роз. За ними стоят ангелы, ударяющие золотыми молоточками в золотые колокольчики. Данте Габриэл Россетти создал прекрасную сказку о вечной и всепобеждающей любви.

По-иному — торжественно и печально — воплощает литературный сюжет Миллес на картине «Офелия», созданной в 1852 г. В зеленоватой воде среди водорослей плывёт тело утонувшей Офелии. Её парчовое платье намокло и отяжелело, лицо бледно, руки безжизненно застыли и уже не могут удержать букет цветов. Воду и окружающие её заросли художник написал с натуры, а Офелию — с Элизабет Сиддел, будущей жены Данте Габриэла Россетти, нарядив девушку в старинное платье из антикварной лавки и уложив её в ванну с водой.

В 1853 г. первый период в истории «Братства прерафаэлитов» закончился. Миллес не выдержал постоянной критики и стал членом Королевской академии искусств. Данте Габриэл Россетти объявил это событие концом «Братства». Постепенно его покинули остальные друзья. Вулнер уехал в Австралию, Хант отправился на Ближний Восток искать места, описанные в Ветхом Завете.

Новый этап в движении прерафаэлитов начался со знакомства Данте Габриэла Россетти и двух студентов Оксфордского университета — Уильяма Морриса (1834—1896) и Эдуарда Берн-Джонса (1833 — 1898).

В Оксфорде — одном из старейших университетских городов Англии (его университет был основан в XII в.) — они впитали дух Средневековья и впоследствии только в нём видели источник творческого вдохновения. Из статей критика Джона Рёскина студенты впервые узнали о существовании «Братства прерафаэлитов», а в доме одного из друзей они увидели акварель Данте Габриэла Россетти «Данте, рисующий ангела» (1853 г.). Работа произвела на Морриса и Берн-Джонса сильнейшее впечатление. С этого момента прерафаэлиты стали для них идеалом в живописи, а Данте Габриэл Россетти — кумиром. В 1855 г. молодые люди покинули Оксфорд, окончательно решив посвятить себя искусству.

В 1857 г. Данте Габриэл Россетти вместе с другими мастерами (в их числе был Моррис) расписал стены одного из новых зданий в Оксфорде сценами из книги «Смерть Артура» (14б9 г., издана в 1485 г.) английского писателя Томаса Мэлори.

Под влиянием этой работы Моррис написал полотно «Королева Гиневра» (1858 г.), изобразив в роли жены короля Артура свою будущую жену Джейн Бёрден. Он и Данте Габриэл Россетти много раз рисовали эту женщину, находя в ней черты романтической средневековой красоты, которой они так восхищались.

Данте Габриэл Россетти оказал сильное воздействие и на творчество Берн-Джонса. Одна из первых работ мастера — акварель «Сидония фон Борк» (18б0 г.). Её сюжет взят из книги немецкого писателя первой половины XIX в. Вильгельма Мейнхольда «Сидония фон Борк. Монастырская колдунья», очень популярной в кругу прерафаэлитов. Книга повествовала о жестокой колдунье, чья необычайная красота делала мужчин несчастными. Художник изобразил Сидонию замышляющей новое преступление. Одетая в великолепное платье девушка с пышными золотистыми волосами судорожно сжимает висящее на шее украшение. Её взгляд полон холодной ненависти, а фигура выражает непреклонную решимость.

Берн-Джонс возглавил движение прерафаэлитов в 70-х гг., когда Данте Габриэл Россетти начал болеть и почти перестал заниматься живописью. Яркий пример зрелого творчества художника — полотно «Зеркало Венеры» (1898 г.). Прекрасные девушки, похожие друг на друга, в одеждах, напоминающих античные, глядят в ровное зеркало пруда. Они заворожены собственной красотой и ничего больше не замечают. Их окружает холмистый пейзаж, навеянный итальянской живописью XV в. В последние годы жизни Берн-Джонс также обратился к легендам об Артуре. Самой важной картиной художник считал «Последний сон короля Артура в Аваллоне» (1881— 1898 гг.). Аваллоном в кельтской мифологии называют «остров блаженных», потусторонний мир, чаще всего помещавшийся на далёких «западных островах». По преданию, на Аваллон был перенесён смертельно раненный в сражении Артур. Берн-джонсовское полотно так и осталось незаконченным.

В 1890 г. Моррис организовал издательство, в котором вместе с Берн-Джонсом напечатал несколько книг. Опираясь на традиции средневековых переписчиков, Моррис, так же как и английский график Уильям Блейк, попробовал найти единый стиль оформления страницы книги, её титульного листа и переплёта. Лучшим изданием Морриса стали «Кентерберийские рассказы» английского поэта Джефри Чосера. От этой книги веет ожившим Средневековьем: поля украшены вьющимися растениями, текст оживляют заставки-миниатюры и орнаментированные заглавные буквы.

«Кентерберийские рассказы» вышли в год смерти Уильяма Морриса. Через два года не стало Эдуарда Берн-Джонса. История движения прерафаэлитов закончилась. Наступило XX столетие, мастерам которого они оставили большое наследство благодаря возвышенной вере в искусство и творческим достижениям, изменившим отношение общества и художников к живописи, оформлению книги и декоративно-прикладному искусству.

Прерафаэлиты

Илья Бузукашвили

|

| Данте Габриэль Россетти. Автопортрет. 1847 |

|

| Уильям Холман Хант. Автопортрет. 1845 |

Они осмелились сломать традиционные каноны английской живописи и устояли под огнем нападок, выдержали экзамен времени. Они стремились к красоте, истинности и свободе и называли себя братством. Братством под необычным и даже немного смешным именем — «прерафаэлиты».

Их дебют состоялся в 1849 году. На свободной выставке в Гайд-парке появились работы трех художников, написанные в необычном, нетрадиционном стиле.

«Детство Богоматери», «Изабелла» и «Риенци» — так назывались эти три картины. Они были удачно проданы, и художники посчитали, что имеют силы и право пойти в живописи своим, никому не ведомым доселе путем. Казалось, ничто не предвещало той грозы, что уже очень скоро обрушилась на их головы…

Все началось с картины «Благовещение» Россетти, которую критики дружно назвали «возмутительной». Да как это можно — соединять несоединимое: архаичный стиль, чистой воды натурализм и сложную религиозную символику?!

|

| Джон Эверетт Миллес. Автопортрет. 1880 |

|

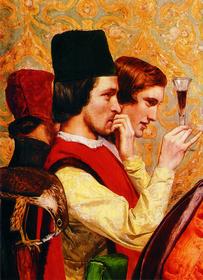

| Д. Э. Миллес. Лоренцо и Изабелла (фрагмент). 1849 |

Когда же публика увидела картину Миллеса «Христос в плотницкой мастерской», в хоре критических голосов послышалась ярость. Секретом новоявленного братства объявили претенциозную наглость, а реализм нового стиля — кощунством. Все это наделало столько шума, что картину сняли со стены, чтобы представить лично королеве Виктории.

Самая знаменитая обличительная речь прозвучала от Чарльза Диккенса. «Этот странный беспорядок духа и зрения, доходя до абсурда, продолжает постоянно нарастать среди молодых художников, называющих себя „Братством прерафаэлитов“. Кажется, их вера состоит из полного неприятия общеизвестных канонов перспективы и законов игры света и тени, в извращении понятия красоты форм». И далее: «Поскольку мы не в состоянии помешать этим людям тратить понапрасну свой талант на уродство и суету, публика имеет право потребовать, чтобы эти оскорбляющие глаз картины прекратили выставляться как примеры мятежного характера этих художников, которые впали в детство своей профессии».

Опубликованные в газете «Таймс» слова знаменитого писателя, казалось, способны были смести только что заявивших о себе художников с лица земли…

Поначалу их было трое. Джон Эверетт Миллес, Уильям Холман Хант и Данте Габриэл Россетти. Они встретились в Школе изящных искусств Королевской академии, где родилась их дружба, что вписала прекрасную страницу в историю изобразительного искусства.

|

| Д. Э. Миллес. Христос в доме своих родителей (фрагмент). 1850 |

|

| Буквы PRB в виде резьбы на скамье в картине Миллеса "Изабелла" |

Молодые люди были с характером. Хант прошел огонь и воду, прежде чем убедил семью в своем художественном призвании. Миллес стал самым молодым студентом, когда-либо принятым в академию. Ему было 11 лет. Россетти, сын итальянского политического ссыльного из Неаполя, к моменту встречи не был примерным студентом, но переводил итальянских поэтов XII–XIV веков.

Втроем они решили сказать новое слово в английской живописи, которая, как им представлялось, совсем завязла в скуке, жанровых рамках, условностях и повторениях: пейзажи, бытовая живопись, портреты…

Да и вообще молодые художники ополчились не только на своих соотечественников англичан. Они критиковали Рафаэля и Рубенса. И вовсе дерзнули утверждать, что последние три сотни лет художественного воспитания следовало бы признать ошибкой!

За образец они решили взять средневековое искусство. В произведениях Джотто и Гиберти молодые художники, которых вскоре стало семеро, нашли для себя то, чего раньше не видели. Что-то сильное и вечно правдивое…

Учителя объявили их потерянными навсегда, товарищи по классу осмеивали, но «отщепенцы» были верны избранному пути.

Родилось братство «прерафаэлитов». Они решили ставить на картинах буквы ПРБ в виде криптограмм, которые могли понять лишь некоторые посвященные. Точно так же стали подписывать письма…

|

| Дж. Э. Миллес. Офелия. 1852 |

|

| У. Х. Хант. Светоч мира (фрагмент). 1853 |

Цели, декларированные молодыми художниками, были наивны и искренни: «Иметь оригинальные идеи. Внимательно изучать природу, чтобы уметь ее выразить. Любить в искусстве прошлого все серьезное, прямое и искреннее и, наоборот, отбрасывать все банальное, самодовольное и рутинное».

Уильям Хант подвел тому итог: «Короче говоря, нам было нужно новое и более смелое английское искусство, которое заставило бы людей размышлять».

В самый разгар нещадной критики всей этой «прерафаэлитской ереси», внезапно и некстати явившей себя на сцене чинного и спокойного английского изобразительного искусства, у молодых художников неожиданно появился сторонник и защитник. Весомый, значительный, уважаемый. Джон Рёскин. Его авторитет в художественной среде был неоспорим.

«Утверждалось, что они не владеют перспективой, и эта критика исходила от людей, которые понимали в перспективе не больше, чем в астрологии. Утверждалось, что они грешат против настоящей правды, и это мнение было выдвинуто критиками, которые никогда не нарисовали с натуры ни листочка, ни цветка.

Труд, затраченный на эти произведения… Верность своего рода правде… Уже… достаточны для того, чтобы поставить их над обычным презрением».

Рёскин словно смотрел в будущее. Ведь это его слова о прерафаэлитах в самом начале их творческого пути прошли испытание временем. Тогда он сказал: «Они могли бы заложить у нас в Англии основы самой благородной художественной школы, какую видел мир за последние триста лет».

|

| Д. Г. Россетти. Первая годовщина сметри Беатриче. 1854 |

|

| Э. К. Бёрн-Джонс. Рыцари отправляются на поиски святого Грааля. 1894. Гобелен |

Обращение к литературным сюжетам открыло прерафаэлитам путь к признанию. Китс, Теннисон и, разумеется, Шекспир.

«Офелия» Миллеса поразила всех своим цветовым решением, символизмом и вниманием к деталям. В течение лета 1851 года Миллес рисовал с натуры пейзаж на берегу реки Хогсмилл, в графстве Суррей, оставив полные юмора воспоминания о работе над картиной: «В течение 11 часов я сижу в костюме под зонтиком, отбрасывающим тень размером не больше, чем полпенни, с детской кружечкой для питья. Мне угрожает, с одной стороны, предписание предстать перед магистратом за вторжения на поля и повреждение посевов… Мне угрожает ветер, который может снести меня в воду… Мое несчастье усугубляют два лебедя, упорно разглядывающие меня как раз с того места, которое я хочу рисовать, истребляя по ходу дела всю водную растительность, до которой они только могут дотянуться».

«Офелия» решительно помогла успеху движения. Рёскин назвал ее «самым радостным английским пейзажем, населенным печалью».

Шли годы. Судьба давно уже разметала в разные стороны основателей братства, но их идеи и творческий дух подхватывали все новые и новые художники по всей Англии. А их искусство завоевывало все больше поклонников за пределами страны.

|

| Э. К. Бёрн-Джонс. Золотые ступени. 1880 |

|

| У. Моррис. Королева Гвинивера. 1857 |

«Под картиной я подразумеваю красивую романтическую мечту о том, чего никогда не было и никогда не будет, что освещено самым прекрасным светом и находится в таком месте, которое нельзя ни найти, ни вспомнить, а можно только лишь желать» — это слова Бёрна-Джонса, художника, который станет одной из главных фигур английской живописи второй половины XIX века. Он вдохновлен средневековыми легендами о рыцарях Круглого стола, о Короле Артуре, о священном Граале. С ним и с его учениками в искусство прерафаэлитов вернутся темы, связанные с рыцарскими идеалами, чистотой, мужеством, благородством.

Казалось бы, далекий от всей этой островной британской романтики А. Луначарский напишет о Бёрн-Джонсе и его героях: «Все его действующие лица красивы красотой сдержанной, торжественной, словно слегка испуганной бездонностью пространства и тайн жизни. Эти благородные дамы, складки платьев которых льются и падают так ритмично, которых волосы лежат как золотые венцы, глаза чутко спрашивают и уста таинственно молчат. Эти рыцари, преданные и восторженные, полные отваги и любви, эта густая тень завороженных лесов, эти травы и цветы, полные кроткой мудрости, эти животные — наши сестры и братья, — весь мир, сказочный, темный, но в глубине которого чувствуется какое-то радостное обещание: какая это прелесть!»

С Уильямом Моррисом прерафаэлиты затрагивают прикладное искусство, возрождают иллюстрированную книгу. Моррис и его друзья-художники трудятся в созданной им компании «Искусства и ремесла», воплощая идеи прерафаэлитов в дизайне и декорации интерьеров, в производстве мебели, витражей, изразцовой плитки, ковров, обивочных тканей.

Одновременно в своем издательстве «Кельмскотт Пресс» Моррис выпускает книги, стараясь воссоздать в них дух поздней готики. Сам верстает, стоит у печатного станка, придумывает новые типографские шрифты и скромно признается: «Суть моей работы в том, чтобы не просто производить печатную продукцию, а делать красивые книги».

А еще он напишет картину «Королева Гвиневра». И придаст героине черты своей жены Джейн. Морис не был высокого мнения о своем таланте живописца и потому скажет супруге очень просто и искренне: «Я не могу вас нарисовать, но я вас люблю».

Упорно, наивно, страстно и иногда, быть может, несколько неуклюже художники-прерафаэлиты приносили свои труды на алтарь Жизни и Прекрасного. Связывали, как могли, прошлое и настоящее. Балансировали на грани живописи и фотографии, старины и модернизма. И, верные однажды изреченному принципу, старались подарить людям искусство, которое бы учило размышлять.

Один за другим они сходили со сцены. С последними угасло движение, питавшее художественную жизнь Викторианской эпохи почти пятьдесят лет.

Луначарский написал: «Да, искусство Уильяма Морриса и его друзей было великим. И великолепной была их мечта рассеять лучи его по жилищам бедных и трудящихся. Мечта оборвалась. Они спят в своих могилах. Мало кто пришел им на смену. Но их надежда не из тех, что умирает…»