Гидрофильные эмульгаторы. Стабилизация эмульсий типа «вода в масле».

Эмульгаторы с относительно короткой гидрофобной частью, имеют большее сродство с водой и их, поэтому называют гидрофильными.

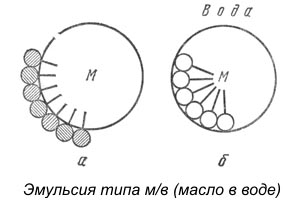

Гидрофильные эмульгаторы необходимы для стабилизации эмульсий типа «масло в воде». При добавлении гидрофильного эмульгатора в такую эмульсию вокруг капельки масла образуется сплошной слой эмульгатора, сообщающий ей некоторую гидрофильность и повышающий её устойчивость.

а - гидрофильный эмульгатор,

б - гидрофобный эмульгатор.

Добавление в такую же смесь гидрофобного эмульгатора, большая часть молекулы которого погружается в капельку масла, не обеспечивает устойчивости эмульсии, поскольку часть поверхности капельки остаётся «открытой» и легко может происходить слияние с другими капельками.

Гидрофобные эмульгаторы.

Стабилизация эмульсий типа «вода в масле».

Эмульгаторы, молекулы которых имеют относительно длинную гидрофобную часть, обладают преимущественно гидрофобными свойствами. Такие эмульгаторы называют гидрофобными (или липофильными).

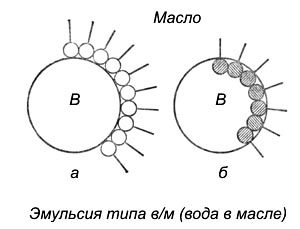

Гидрофобные эмульгаторы стабилизируют эмульсии типа «вода в масле». Их молекула, находящаяся большей своей частью в дисперсионной среде (масле), удерживается на поверхности капелек воды своей гидрофильной группировкой (Рис. а).

а - гидрофобный эмульгатор,

б - гидрофильный эмульгатор.

В результате вокруг каждой капельки воды образуется плотная оболочка из молекул эмульгатора, препятствующая слиянию дисперсной фазы (воды).

Попытка получить эмульсию такого же типа с гидрофильным эмульгатором оказалась бы безуспешной, так как молекулы эмульгатора разместились бы в основном внутри капелек воды

(Рис. б).

Вместо сплошной оболочки вокруг капелек имелись бы лишь выступающие над их поверхностью отдельные гидрофобные группы эмульгатора, не препятствующие коалесценции капелек.

Таким образом, эмульгатор должен обладать сродством к дисперсионной среде.

В зависимости от типа желаемой эмульсии следует брать гидрофильные или гидрофобные эмульгаторы той или иной степени диссоциации.

| Классификация эмульгаторов | |||

| Дисперсность эмульгаторов | Эмульгаторы для эмульсий типа м/в | Эмульгаторы для эмульсий типа в/м | |

| Грубая | CaCO3, CaSO4, Fe2O3, Fe(OH)3, SiO2, глина и др. | HgI2, PbO, сажа и др. | |

| Коллоидная | Желатин, казеин, альбумин, крахмал, декстрин, гуммиарабик, лецитин, желчные кислоты и др. | Смолы, каучук, холестерин и др. | |

| Молекулярная | Мыла щелочных металлов, красители | Мыла многовалентных металов | |

Гидрофильно-липофильный баланс ПАВ

Для количественной оценки пригодности ПАВов в разных областях использования, в том числе, в качестве эмульгаторов в различных средах был введен параметр, называемый гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ).

Каждому поверхно-активному веществу соответствует определённая величина ГЛБ.

Самое низкое значение ГЛБ имеет олеиновая кислота C17H33COOH (ГЛБ = 1),

а самое высокое - лаурилсульфат натрия C12H25SO4Na (ГЛБ = 40).

Для всех остальных ПАВ величина ГЛБ находится в пределах от 1 до 40.

На основании величин ГЛБ определяется сфера использования ПАВ, например:

| Использование ПАВ в зависимости от величины ГЛБ | |

| Число ГЛБ | Применение ПАВ |

| 3 - 6 | Эмульсия вода в масле (в/м) |

| 7 - 9 | Смачиватели |

| 8 - 13 | Эмульсия масло в воде (м/в) |

| 13 - 15 | Моющие средства |

| 15 - 18 | Солюблизаторы |

ПАВ с липофильными свойствами имеют низкие значения ГЛБ, с гидрофильными – высокие.

Использование ПАВ

Мировое производство ПАВ постоянно возрастает, причём доля неионных и катионных веществ в общем выпуске всё время увеличивается.

В зависимости от назначения и химического состава ПАВы выпускают в виде твёрдых продуктов (кусков, хлопьев, гранул, порошков), жидкостей и полужидких веществ (паст, гелей).

Особое внимание всё больше и больше уделяется производству ПАВ с линейным строением молекул, которые легко подвергаются биохимическому разложению в природных условиях и не загрязняют окружающую среду.

ПАВ находят широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Важнейшие области потребления ПАВ: производство мыл и моющих средств для технических и санитарно-гигиенических нужд; текстильно-вспомогательных веществ, т. е. веществ, используемых для обработки тканей и подготовки сырья для них; лакокрасочной продукции.

ПАВ используют во многих технологических процессах химических, нефтехимических, химико-фармацевтических, пищевой промышленности. Их применяют:

- как присадки, улучшающие качество нефтепродуктов;

- как флотореагенты при флотационном обогащении полезных ископаемых;

- компоненты гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий и т.д.

ПАВы

- облегчают механическую обработку металлов и др. материалов,

- повышают эффективность процессов диспергирования жидкостей и твёрдых тел.

- Незаменимы как стабилизаторы высококонцентрированных дисперсных систем (суспензий, паст, эмульсий, пен).

- Кроме того, они играют важную роль в биологических процессах и вырабатываются для «собственных нужд» живыми организмами.

Так, поверхностной активностью обладают вещества, входящие в состав жидкостей кишечно-желудочного тракта и крови животных, соков и экстрактов растений.

Воздействие ПАВ на человека

Дерматологическое действие

Подавляющее количество ПАВ при использовании имеет непосредственный контакт с кожей, поэтому следует обращать внимание на их дерматологическое действие.

Известно, что мыла при длительном контакте вызывают раздражение кожи, причём этоя явление более характерно для натриевых солей С8 – С10 насыщенных жирных кислот в сравнении с их высшими гомологами.

Алкилсульфаты с длиной жирной цепи менее С12 и алкиларилсульфонаты раздражают кожу сильнее, чем мыла.

Сульфоэтерифицированные масла и сульфоэфиры, а также продукты конденсации высших жирных кислот и белков не вызывают заметного раздражения кожи, поэтому многие очищающие и моющие композиции включают соединения этих типов.

По убыли раздражающего действия на кожу человека ПАВы можно расположить в следующий ряд:

Катионные > анионные > неионные.

Влияние на слизистую оболочку глаз

Растворы многих ПАВ при попадании в глаза вызывают болезненное ощущение, а при большей концентрации могут повредить глазную ткань.

По силе раздражающего действия на глаза основные группы ПАВ располагаются в том же порядке, что и по их влиянию на кожу.

ПАВ и гемолиз эритроцитов.

Существенным недостатком синтетических ПАВ является то, что внутревенное введение их растворов сопровождается гемолизом (разрушением) эритроцитов.

При этом оболочка эритроцитов разрушается или становится проницаемой для гемоглобина, который выходит из них в окружающую среду.

Гемоглоби́н - сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, клетках, отвечающих за перенос кислорода.

Гемолитическое действие ряда гомологов жирных сульфатов и алкилдиметилбензиламмония хлорида проявляется при концентрациях, более низких по сравнению с критической концентрацией мицеллообразования.

Гемолиз, вызываемый ПАВ, задерживается в присутствии холестерина и фосфолипидов.

Введённые в ток крови ПАВы взаимодействуют не только с эритроцитами, но и с другими составными её частями.

Так, полиоксиэтиленовый эфир алкилфенола в очень высокой степени повышает фагоцитозное действие лейкоцитов, а сульфонаты лигнина действуют как антикоагулянты.

Токсилогическое действие

Все классы ПАВ проходят тщательную проверку на токсичность.

Токсичность (от греч. toxikon - яд) - ядовитость, свойство некоторых химических соединений и веществ биологической природы при попадании в определенных количествах в живой организм (человека, животного и растения) вызывать нарушения его физиологических функций, в результате чего возникают симптомы отравления (интоксикации, заболевания), а при тяжелых - гибель.

В таблице ниже приведены данные об иследованиях некоторых синтетических ПАВ на токсичность:

ЛД50 - (полулетальная доза, также DL50 (от др.-греч. δόσις и лат. lētālis), также LD50 англ. lethal dose, 50 %) — средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. Один из наиболее широко применяемых показателей опасности ядовитых и умеренно-токсичных веществ.

| Величины LD50 ПАВ | |||

| Наименование класса соединений ПАВ | Доза LD 50 г/кг | Способ введения ПАВ | |

| Неполимерные четвертичные аммониевые соединения | 0,05 - 0,5 | Орально | |

| Типичные анионоактивные вещества (сульфаты и сульфонаты) | 2 - 8 | Орально | |

| Неионные ПАВ | 5 - 50 | Орально | |

| Эфиры полиоксиэтилена и полиэтиленгликоля | 0,4 - 1,5 | Внутривенно | |

Таким образом:

- наиболее токсичными являются катионные ПАВ,

- менее токсичными – анионные и

- наименее – неионогенные ПАВ.

Следует заметить, что величина LD50 в пределах данного класса ПАВ зависит от молекулярной структуры и от молекулярного веса.

Известно, что полиоксиэтилены с высоким молекулярным весом при приёме внутрь практически нетоксичны, тогда как их низшие гомологи, например диэтиленгликоль при введении с пищей белым крысам замедляли их рост, вызывали их дегенеративные изменения в печени и почках, появление в мочевом пузыре оксалатных камней и новообразований на слизистой оболочке.

Влияние ПАВ на окружающую среду.

В последние несколько десятилетий постоянно росло потребление синтетических моющих средств и соответственно происходило сокращение потребления мыла.

Это обстоятельство породило важную проблемму - проблемму очистки сточных вод.

Дело в том, что многие синтетические моющие средства, в отличие от мыл, не подвержены естественному биохимическому разложению и не не задерживаются фильтрующими установками, и это приводит не только к загрязнению рек и других водоёмов, но и к проникновению ПАВ в источники питьевой воды, что непосредственно влияет на здоровье человека.

Биохимическим разложением называется разложение органических веществ под действием ферментов, производимых бактериями и другими микроорганизмами.

Биоразложение протекает очень медленно, конечными продуктами его являются вода и диоксид углерода.

Для массового производства и потребления моющих средств необходимо применять такие ПАВ и другие моющие вещества, которые были бы подвержены сравнительно быстрому их распаду.

В настоящее время приняты законы, разрешающие производство и применение ПАВ для моющих средств, биоразлагаемых не менее чем на 80%.

Биоразлагаемость некоторых ПАВов.

Хорошей биоразлагаемостью (на 80-90%) обладают алкилбензолсульфонаты с неразветвлённой алкильной цепью (С10 -С14). Она увеличивается при добавлении в раствор глюкозы.

Биоразлагаемость алкилсульфонатов, полученных из нормальных парафинов, достигает 98%, олефинсульфонатов – 90-95%, у алкилсульфатов (С10-С18) – 97,9%.

Неиногенные ПАВ разлагаются легче, чем анионактивные, но их биоразлагаемость понижается с увеличением числа присоединённых групп этиленоксида и разветвлённости гидрофобной части молекулы.

Сульфаты неионогенных ПАВ, полученных на основе прямоцепочных жирных спиртов, легко разлагаются, и длина этиленоксидной цепи не влияет на степень и скорость разложения.

Разные подходы в защите окружающей среды

По данным ряда исследователей, для защиты окружающей среды при производстве и употреблении моющих средств наиболее рациональным путём является замена алкилбензолсульфонатов алкилсульфатами и алкилсульфонатами, а также применение натуральных жирных кислот и их производных, кукурузного крахмала и других, биоразлагаемость которых является стопроцентной.

Наличие моющих средств в сточных водах вызывает обильное пенообразование за счёт остаточных ПАВ, фосфатов и других компонентов моющих средств, что затрудняет биологическую очистку.

Но существует и другой подход, заключающийся в том, что введение в действие эффективных методов очистки сточных вод экономически целесообразнее, чем замена плохоразлагающихся компонентов моющих средств другими, менее эффективными в моющем действии.