Тема 5 Тайны египетских иероглифов

Художественное отделение

4 класс

Тема 5 Тайны египетских иероглифов

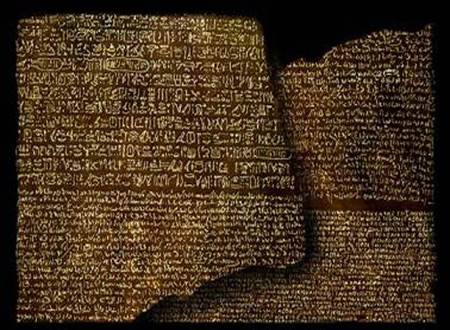

В августе 1799 г. французские саперы копали траншеи в предместье Розетты, города, расположенного недалеко от Александрии. Генерал Бонапарт (с 1804 г.- император Франции Наполеон I), вторгшийся в страну, готовился к решительной борьбе за Египет с другими захватчиками - турецкими и английскими, и его войска с лихорадочной быстротой укрепляли опорные пункты на побережье.

Неожиданно лопата одного из саперов звякнула о камень. Это была массивная плита из черного базальта, покрытая таинственными четко высеченными письменами. Командир отряда велел очистить ее от пыли и грязи и доставить в штаб.

Французские ученые, сопровождавшие Бонапарта, быстро установили, что письмена на плите были трех видов. 54 нижние строки были написаны по-гречески, их легко прочитали и перевели. Они содержали постановление египетских жрецов от 196 г. до н. э., прославляющее царя Птолемея V Эпифана, правившего в 203 -181 гг. до н. э. Этот царь, по происхождению чужеземец, македонянин, был расчетливым политиком и умел ладить с влиятельным жречеством. За это жрецы в своем постановлении провозглашали его "добрым богом".

Над этим текстом были изображены какие-то причудливые значки: дужки, черточки, крючочки. Эта часть надписи была сделана на разговорном египетском языке скорописным, так называемым демотическим (от греческого слова "демотикос" - народный) шрифтом. Еще выше изящным узором шли бесчисленные рисунки - человечки, птицы, змейки, тростинки, корзиночки и т. д. (это было древнейшее рисуночное письмо египтян - иероглифы), а текст написан на древнеегипетском языке, давным-давно забытом. Ученым было ясно, что все три надписи содержат один и тот же текст постановления. Но ни один ученый в лагере Бонапарта не сумел прочитать древнеегипетские знаки. Ведь уже 15 веков прошло с тех пор, как умерли последние мудрецы, читавшие и понимавшие эти загадочные письмена, и унесли свою тайну в могилу, как многие думали тогда, навеки.

Прошло несколько лет. Военная экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет окончилась крахом. Розеттский камень в качестве трофея англичан попал в Лондон и был помещен в Британский музей, но копия с него после заключения мира 1802 г . была доставлена в Париж. Там ее впоследствии стал изучать юный французский исследователь Жан Франсуа Шампольон (1790-1832). Это был очень одаренный человек. Уже с детства он заинтересовался историей далеких стран, особенно Египта. Позже он изучил свыше десятка древних и новых языков, в том числе коптский, создавшийся на основе древнеегипетского (на коптском говорили в Египте в средние века).

Прошло несколько лет. Военная экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет окончилась крахом. Розеттский камень в качестве трофея англичан попал в Лондон и был помещен в Британский музей, но копия с него после заключения мира 1802 г . была доставлена в Париж. Там ее впоследствии стал изучать юный французский исследователь Жан Франсуа Шампольон (1790-1832). Это был очень одаренный человек. Уже с детства он заинтересовался историей далеких стран, особенно Египта. Позже он изучил свыше десятка древних и новых языков, в том числе коптский, создавшийся на основе древнеегипетского (на коптском говорили в Египте в средние века).

Шампольон решил во что бы то ни стало разгадать иероглифическую надпись на Розеттском камне. Казалось, что это не так уж трудно. Ведь рядом был греческий перевод. Но на деле загадка оказалась значительно сложнее. Многие ученые из разных стран пытались ее разрешить, но неудачно. Сам Шампольон далеко не сразу нашел правильный путь.

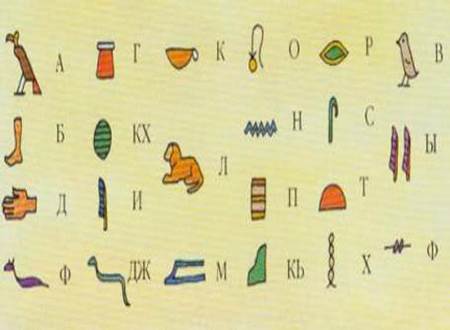

Еще в начале 19 века учеными было установлено, что египетская письменность прошла в своем развитии 3 фазы. В самую отдаленную эпоху египтяне использовали иероглифы, т. е. знаки, представлявшие собой реалистические рисунки живых существ и предметов. Так как система письма этого типа являлась довольно сложной и требовала немалого художественного таланта, то спустя некоторое время знаки были упрощены до самых необходимых контуров.

Так возникло иератическое письмо. Им пользовались главным образом египетские жрецы, делая надписи в храмах и на гробницах. В последний период появилось демотическое письмо, т. е. народное. Оно состояло из черточек, дуг и кружков, было легким в написании, хотя распознать в нем первоначальные символы было очень трудно.

Прежде всего нужно было определить, что означает каждый рисунок - букву или целое слово. В 14 строчках иероглифического текста, из которых полностью уцелели лишь три, а остальные оказались сильно попорченными, повторялось в разных комбинациях 166 различных знаков! Столько букв у египтян быть не могло! Ни в одном языке не наберется так много звуков.

Прежде всего нужно было определить, что означает каждый рисунок - букву или целое слово. В 14 строчках иероглифического текста, из которых полностью уцелели лишь три, а остальные оказались сильно попорченными, повторялось в разных комбинациях 166 различных знаков! Столько букв у египтян быть не могло! Ни в одном языке не наберется так много звуков.

Тогда, может быть, каждый знак передавал целое слово, состоящее из нескольких букв, как, например, у нас знак ? означает слово "номер"? Такие смысловые знаки называются идеограммами. Но в 14 строчках, судя по параллельному греческому переводу, слов должно быть не более 500, а Шампольон насчитал 1419 иероглифов: каждый из 166 знаков повторялся по нескольку раз. Чем же объяснить эти противоречия?

Иероглифами живо интересовались уже античные писатели: Геродот, Страбон и Диодор, а в особенности Гораполлон (4 в. н.э.), считавшийся большим авторитетом в этой области. Они решительно утверждали, что иероглифы являются пиктографическим, т. е. картинным письмом, в котором отдельные знаки обозначают целые слова, а не слоги или буквы. (архаическая надпись с именем фараона Хасехемуи)

Исследователи 19 в. до такой степени находились под гипнозом этого тезиса, что им не пришло даже в голову подвергнуть его научной проверке. Они настойчиво пытались расшифровать иероглифы, рассматривая каждый знак как элемент пиктографического письма. Но все их усилия оказывались тщетными. И только английский ученый Томас Юнг высказал предположение, что египетские надписи складываются не только из знаков-рисунков, но содержат также фонетические знаки. Тем не менее, из этих наблюдений он не сумел сделать практических выводов и найти ключ к дешифровке иероглифов.

Расшифровал египетские иероглифы французский ученый Жан Франсуа Шампольон (1790-1832). Всемирно- историческая заслуга Шампольона была в том, что он порвал с Геродотом, Страбоном, Диодором и Гораполлоном и смело пошел своим собственным путем. За основу он принял гипотезу, что египетское письмо состоит из фонетических, а не понятийных элементов. Используя эту гипотезу он приступил к расшифровке Розетского камня.

Расшифровал египетские иероглифы французский ученый Жан Франсуа Шампольон (1790-1832). Всемирно- историческая заслуга Шампольона была в том, что он порвал с Геродотом, Страбоном, Диодором и Гораполлоном и смело пошел своим собственным путем. За основу он принял гипотезу, что египетское письмо состоит из фонетических, а не понятийных элементов. Используя эту гипотезу он приступил к расшифровке Розетского камня.

После долгих мучительных колебаний исследователь пришел к оригинальной догадке, блестяще подтвердившейся впоследствии. Он предположил, что древние египтяне употребляли смысловые знаки (идеограммы) вперемежку с буквами, прибегали иной раз даже к повторениям, считая, что они не повредят. Как и мы иной раз, написав слово "восемь" одним знаком 8, на всякий случай повторяем в скобках (восемь).

Но как же разгадать значение отдельных знаков? Какие из них слова, а какие - буквы? И какой именно звук означает та или иная буква?

Буквы надо было искать прежде всего в собственных именах, звучание которых было уже известно. К счастью, имя Птолемея из уважения к царю было заключено в овальную рамку, обведено так называемым картушом (см. рис. справа). Ясно, что первый знак в овале означал "п", второй - "т" и т. д. Но тут возникло новое препятствие. У греков имя Птолемея состояло из 10 букв - Птолемаиос , а египтяне писали его лишь 7 буквами (мы же произносим "Птоломей").

Шампольон вспомнил, что в еврейском и арабском языках гласных букв не было. Может быть, их не было и у египтян? Однако тогда внутри картуша должно быть не 7, а только 5 знаков. Опять концы не сходятся с концами. Наконец Шампольон догадался, что, в виде редкого исключения, когда приходилось писать иностранные имена, египтяне обозначали и некоторые гласные звуки близкими к ним полусогласными. Отсюда и появились два лишних знака.

Разобрав в точности имя царя, Шампольон стал анализировать другие слова. Оказалось, что слово "письмена", так же как слова "господин", "бог" и некоторые другие, написано одним символическим знаком, изображавшим письменный прибор, т. е. фактически было нарисовано. Зато слово "памятник" было написано пятью знаками, из которых последний был иллюстрацией (изображение полукруглой каменной плиты).

Так, постепенно, слово за словом, с огромным трудом Франсуа Шампольон начал читать древние египетские надписи.

14 сентября 1822 г. Шампольон впервые убедился, что может читать и переводить любой древнеегипетский иероглифический текст. Взволнованный, он вбежал в кабинет своего брата - профессора Жака Жозефа Шампольона - и бросил ему на стол несколько исписанных листков с криком: "В твоих руках открытие!" - после чего он потерял сознание от переутомления.

27 сентября того же года он уже делал доклад о своем открытии в Парижской академии. В дальнейшем Франсуа Шампольон прочитал и объяснил еще ряд древнеегипетских текстов: летописей, песен, заклинаний и пр. Шампольон положил начало новой науке - египтологии. В 1828 г. осуществилась его заветная мечта: он побывал в Египте и снял копии с надписей на стенах храмов и гробниц, на статуях и обелисках. Но страшное умственное напряжение подорвало его здоровье. В самый разгар своей исследовательской работы, всего 42 лет от роду, Франсуа Шампольон умер от нервного истощения. Дело его продолжали ученые ряда стран, в том числе и египтологи нашей родины. Среди них такие выдающиеся ученые, как академик Б. А. Тураев, академик В. В. Струве и др.

Кроме надписей на каменных плитах (вроде известной нам Розеттской), были найдены листы папируса. На такие листки египетские писцы наносили знаки расщепленной тростинкой, обмакивая ее в черные и красные чернила. Выдающийся русский египтолог В. С. Голенищев привез из Египта в Москву несколько очень ценных папирусов с интересными надписями. На одном из них египетский учитель математики, живший почти 4 тысячелетия назад, записал арифметические задачи и геометрические теоремы. На другом -- можно прочитать отчет о путешествии египтянина Унуамона в Финикию, совершенном 3 тысячи лет назад. Много других папирусов хранится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.

В науке существуют разные гипотезы по поводу прародителей египетского письма, хотя много ученных указывают на Древний Египет. Конечно, гипотеза еще не показатель, но история показывает, что Египет уже в давние времена был страной с довольной развитой культурой. Старинные памятки, написанные египетскими иероглифами, припадают на конец 4 тысячелетия до нашей эры. В третьем тысячелетии до нашей эры, рабовладельческое государство на берегах Нила достигает своего наибольшего расцвета. Развитие ремесла, особенно обработки дерева, и гончарства, содействовал росту трудовых и культурных приобретений народа. Расцвет культуры, наряду с исполнением пышных культовых обрядов, обусловил появление письменности.

Египетское письмо точнее показывает нам эволюцию первичных форм письма. В стародавних надписях на скалах, глине – это типовое пиктографическое письмо, позднее идеографическое и, наконец, алфавитная система с 24 консонантных звуков. Иероглифическое письмо в Египте сначала было привилегией жрецов и господствующих слоев населения, лишь со временем, с изобретением папируса, оно стало достоянием широких слоев. Термин «иероглиф» впервые употребил Климент Александрийский (150-217). Слово походит от греческого слова íε ρóς (священный) и γλνφη (вырезать). Изобретение папируса относят к периоду I династии (III тысячелетия до нашей эры).

Материалом для изготовления папируса служил водный травяной цветок, который греки называли papyrus (папирус). Из стебел этого растения, высота которого достигала 3-х метров, готовили тонкие локоны. Их подсушивали и укладывали слоями, которые потом склеивали. Склеивание было настолько крепким, что до нашего времени они держатся крепко, как один слой. Для того, чтобы чернила на папирусе не расплывались, поверхность пропитывали клеем; после этого его сушили на солнце, обрабатывали лущильником, устраняли неровности и гладили до тех пор, пока поверхность не блестела. Хорошо обработанный папирус был гибким, эластичным. Римляне называли лицевую сторону папируса recto (правильно) vesto (поворачиваю). Отдельно обработанный страницы папируса склеивали в долгие полоски, которые скручивали в рулоны. Папирус продавали, как и теперь бумагу, в рулонах большими партиями. Для письма с такого рулона отматывали полосу и отрезали. Длина полос достигала 40м. Сначала использовали папирус шириной в 15-17 см. Позднее можно встретить полосы уже в три раза шире.

Уже в III ст. до н.э. техника изготовления папируса достигла высокого уровня. Высочайшим сортом папируса считается древнейший, так называемый иератичный. Египтяне строго придерживались государственной монополии на папирус. В Древнюю Грецию он попал в VII ст. до н.э., в Рим – в III ст. до н.э.

Египетская книга всегда имела форму сувоя. Текст делили на довольно узкие колонки, являвшие собой своего рода страницы, которые раскрывались читателю по мере открытия сувоя. В библиотеке Лейпцигского университета есть письменная памятка, которая содержит до 110 таких «страниц». Длина сувоя, хранящегося в Лейпцигском университете, составляет приблизительно 20 м.

В египетских иероглифах видимые предметы обозначались соответствующими изображениями (рука, рот, палец, и так далее) или символичными знаками (солнце, месяц, царь и так далее). Для глаголов употребляли изображение близких символов: скипетр – господствовать, две ноги – ходить, слизняк, что оставляет черепашку, – выходить и так далее. Если не учитывать некоторые «святые» книги, то можно утверждать, что на папирусах не применялось первичное иероглифическое письмо, с его численными образами; употреблялась более удобная скорописная форма иероглифического письма, так называемое иератическое. Название походит с греческого «священный». Ввел это название также Климент Александрийский. Это священное письмо жрецов развилось приблизительно в III тысячелетии до н.э. и имело составной характер. Возникновение иератического письма связывают с применением папируса как материала для письма. Сначала переписчики копировали формы иероглифов, высеченных на камнях, а со временем стали сокращать и совершенствовать некоторые знаки. Так и выработалась иератическое письмо, которое, хотя и походит от первобытного египетского, по качеству, однако, есть уже новым. Следует заметить, что название этого вида письма «священным» является условным, так как сфера его воздействия была намного шире и охватывала все стороны общественной жизни. С изобретением папируса изменяется не только внешняя форма иероглифов, но и их содержание. Постепенно значение иероглифов как идеографического письма – обозначение понятий, вещей (в некоторых случаях) – заменяется хотя и примитивным, но фонетическим письмом. Для этого египтяне составили алфавит, но в нем совсем не было гласных. Рассказывая с помощью такого письма про окружающие события и вещи, египтяне, однако, столкнулись с трудностями при написании собственных имен.

Написать слово, напоминающее какую-то вещь, было просто, но когда оно не ассоциировалось с вещью, дело усложнялось. Тогда, плюс к сотне известных иероглифов, означавших слова, египтяне придумали еще 24 настоящих буквы. Система их создания была очень простой. В египетском языке было очень много коротких слов, например «пуи» - одеяло, «ро» - рот. Согласно новым правилам, рисунок рта также обозначал букву «р». К слову, написанному буквами, египтяне часто прибавляли детерминатив, отображающий написанное. Так, писали «ан» - рыба и сопровождали написанное рисунком. Делалось это не только потому, что читатели не привыкли к письму с буквами, но еще и потому, что много слов писалось одинаково. Без этих своеобразных «ключей» в египетском письме была бы большая путаница. Если бы мы теперь не знали гласных, то нам бы пришлось придумывать много ключей для правильного чтения слов, написанных без них.

На каменных стенах египетских храмов и в папирусных сувоях уживаются рядом иероглифы разных значений. Тут и знаки, что отображают целые слова или обозначающие слоги, и настоящие буквы.

Позднее, в VII ст. до н.э в северном Египте пробилась другая скорописная форма египетского письма – демотическое (термин ввел Геродот). Ранние образцы этого письма наблюдались в светских памятках еще в X ст. до н.э. С VI ст. до н.э. оно преобразовывается в азбучно-фонетическое, но без гласных букв. Демотическое письмо было проще и легче для быстрого письма. Древнейшие известные нам папирусные сувои датируются примерно 2400 г.. до н.э, однако, ученые считают, что папирус начали употреблять с того момента, как существует иероглифическое письма, то есть намного раньше.

Египтяне употребляли для написания косо срезанную камышинку, которую, оборачивая, можно было приспособить для написания тонких или грубых черточек египетского письма. А с III ст. до н.э. начали использовать остро заточенную камышинку, так называемый «каламус», который давал возможность получать точное очертание букв; с того времени каламус, вместе с линейкой, стали повсеместно употребляемым неотъемлемым орудием каждого писца.

Чернила изготавливали из сажи или из древесного угля, воды и живицы. Качество чернил было очень велико, характерно, что оно с тех времен сохранило свой глубокий черный глянец. Для написания титулов и названий разделов использовали также красную краску - натуральную охру.

Писцы хранили свои кисточки и чернила в пенале - изготовленной из дерева принадлежности с двумя вырезами для удержания кисточек и двумя углублениями для мисок с чернилами.

Папирусы наматывали на тонкие, круглые палки, тем самым, создавая сувой. Сувои хранили в глиняных кувшинах, шкатулках, кожаных, полотняных или деревянных футлярах, к которым крепили ярлык с названием книги.. В Древнем Риме ярлык с названием книги называли «титулюс» - отсюда и пошло название первой страницы книги – титул. Поскольку внешняя сторона папируса всегда была под угрозой повреждения, его часто делали из более крепкого сорта папируса или укрывали защитным слоем; края папируса также закрепляли с помощью наклеивания полосок. Злейшим врагом папируса была влага. Можно только догадываться, какую незначительную часть того благосостояния занимают папирусы, хранящиеся в наших музеях и библиотеках. Ведь не случайным есть тот факт, что большинство найденных папирусов походит с раскопок, сделанных в Среднем и Горном Египте (сухих районах). Раскопки во влажной зоне Нила и в районах греко-римского культурного мира дают значительно меньшую часть сохраненных папирусов. Однако, истории известно, что в этих районах использовали папирус 2 тысячи лет тому назад и в значительно большем количестве, чем в коренном Египте.

В сухой зоне, в песках Среднего и Горного Египта, папирусные сувои хорошо консервировались. Собственно, египетские гробницы были чудесным местом хранения для такого хрупкого материала. В последние столетия до н.э. существовал обычай изготавливать саркофаги для мумий из порезанных и склеенных кусков папируса, которые покрывали слоем гипса; именно благодаря такому способу, многие тексты сохранились и дошли до нашего времени.

Однако, большинство папирусов сохранилось благодаря религиозным обычаям класть в могилы различные тексты молитв (например «Книгу мертвых»), что должно было охранять умершего во время путешествия в царство мертвых. Кажется, что эти тексты размножались почти фабричным способом.

Торговля «книгами мертвых» в Египте в то время, наверно, была единственной формой книжной торговли, по крайней мере, про другие мы нечего не знаем. Часть «книг мертвых» была более или менее иллюстрирована. Художественная ценность рисунков разная, все они стилизованы.

В Египте папирус был не единственным материалом для письма. Писали на коже, а для небольших записей употребляли деревянные таблички, укрытые пластической массой и глиняные черепки.

Когда Египет утратил свою независимость, египетское письмо, язык и культура быстро пришли в упадок, попав под греческое и латинское влияние. В III ст. до н.э греческий язык и письмо одерживают окончательную победу. Египтяне начали использовать письмо, базирующееся на греческом алфавите, которое называли коптским.

Древние иероглифические надписи известны в Европе уже давно. Еще римские императоры вывозили с Египта монументальные памятники для украшения своей столицы. Египетские обелиски, сплошь покрытые иероглифами, стояли на площадях Рима и Константинополя, но способ прочтения надписей был забыт. Египтянин Гораполлон (умер в конце IV ст. до н.э.) считал эти давнее египетские знаки идеографическими, то есть такими, где конкретный знак означает целое понятие. Это толкование навело в будущем исследователей на ложный путь в толковании Египетских иероглифов.

Первые попытки прочтения иероглифов принадлежат ученому-синологу VII ст. до н.э. - иезуиту А. Кирхеру и другим исследователям. Деятельность Кирхера оказалась полезна: он обратил внимание ученых на египетские древние памятки, возродил интерес к изучения коптского языка - языка, происходящего, как известно, от древнеегипетского.

Ключом к раскрытию тайны иероглифов стала билингва – двуязычное написание, высеченное на известном розеттском камне, хранящемся в Британском музее в Лондоне. История этой находки такова: в 1799 г. французские солдаты экспедиции Наполеона во время прокладывания траншей, возле Розетты, недалеко от Александрии, нашли большую каменную плиту, укрытую надписями. На верхней части был высечен иероглифический текст, ниже – разновидность египетского – демотическое письмо, а внизу был текст на греческом языке. Текст, на основании свидетельств греческих надписей, приходился на период царствования Птолемея V (204-181 г. до н.э.) и содержал устав жрецов в честь чествования царя. Вне всякого сомнения - греческий текст был переводом с египетского языка. Неоценимое значение розеттского камня было сразу же оценено всем научным миром

Шампольон составил грамматику древнеегипетского языка, которая была издана в 1836 году уже после его смерти