Сооружение Колосса завершилось ок. 280 г. до н.э.

На изготовление грандиозного монумента пошло 500 талантов бронзы и 300 талантов железа (соответственно 13 и 8 тонн).

Полную статую, по мере того как она росла, заполняли камнями и глиной, чтобы сделать её устойчивее. База была сделана из мрамора.

Колосс достигал в высоту 33 м и был, как клялись родосцы на 3 метра выше той злосчастной башни, от которой они с таким трудом избавились.

Основными источниками сведений о бронзовом великане стали произведения Плиния, Филона и короткие надписи и посвящения. Ни в одном из этих текстов не указано, где стоял Колосс, нет и описания статуи - только самые общие сведения.

Иногда Колосса изображают стоящим, расставив ноги, перед входом в родосскую гавань, между ног его проходят корабли. Этого не могло быть - ширина устья гавани составляла 400 м, а ноги 33-метровой статуи никак не могли быть расставлены столь широко.

Как выглядел Колосс? Самое старое его изображение относится к 1556 г. Считается, что Гелиос был представлен в виде стоящего обнаженного юного атлета с лучезарным венцом на голове, но это только предположения.

Фигура Гелиоса обычно изображалась с рукой вытянутой вперед. Но на этот раз скульптор, видимо, придал ей иное положение: расчеты показывают, что иначе рука обломилась бы под тяжестью собственного веса.

Хотя это чудо и исчезло, оно вдохновило современных художников, как например французского скульптора Огюста Бартольди, известн. своей работой «Статуя Свободы» («Новый Колосс»), ставшего «символом Нью-Йорка и США».

Несмотря на то, что облик Колосса остается загадкой, существуют проекты его воссоздания. В 2003 г. мэр города Родос Диоргос Янопулос объявил о том, что уже ведутся переговоры с рядом компаний, готовых принять участие в "пректе нового тысячелетия". Возрожденный Колосс будет установлен в море, недалеко от береговой черты.

Правда трудно понять смысл этой дорогостоящей акции: воссозданный Колосс в любом случае не будет иметь никакого отношения к Колоссу реальному, и станет лишь приманкой для туристов.

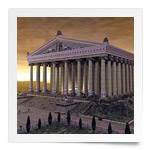

Храм Артемиды

С храмом Артемиды Эфесской давно возникла путаница, и поэтому не совсем ясно, о каком из этих храмов говорить: о последнем или предпоследнем? Издавна авторы, пишущие об этом чуде света, неточно представляют себе, что же сжёг Герострат и что построил Херсифрон. Поэтому, наверное, нужно рассказать о двух храмах, двух зодчих и одном преступнике. Эта история драматична, трудно решить, что же здесь торжествует - зло или добро.

С храмом Артемиды Эфесской давно возникла путаница, и поэтому не совсем ясно, о каком из этих храмов говорить: о последнем или предпоследнем? Издавна авторы, пишущие об этом чуде света, неточно представляют себе, что же сжёг Герострат и что построил Херсифрон. Поэтому, наверное, нужно рассказать о двух храмах, двух зодчих и одном преступнике. Эта история драматична, трудно решить, что же здесь торжествует - зло или добро.

Эфес был одним из крупнейших городов в Ионии, пожалуй самой развитой и богатой области греческого мира, обогащённого здесь культурой Востока. Именно из малоазийских городов выходили смелые мореплаватели и колонисты, держащие путь в Чёрное море и к африканским берегам. Богатые полисы Ионии много стоили. В античном мире каждый знал о храме Геры на Самосе, храме Аполлона в Дидимах, близ Милета, о храме Артемиды в Эфесе...

Храм Артемиды строился многократно. Но ранние деревянные здания приходили в ветхость, сгорали или гибли от нередких здесь землетрясений, и поэтому в середине VI века до нашей эры было решено построить, не жалея средств и времени, великолепное жилище для богини-покровительницы, тем более что удалось заручиться обещанием соседних городов и государств участвовать в столь солидном предприятии. Плиний в своем описании храма, сделанном, правда, через несколько столетий после его постройки, говорит, в частности: "...его окружают сто двадцать семь колонн, подаренных таким же количеством царей". Вряд ли нашлось столько благожелательно настроенных к Эфесу царей в округе, но очевидно, что строительство стало до какой-то степени общим делом соседей Эфеса. По крайней мере богатейший из деспотов - Крез, царь Лидии, внёс щедрую лепту.

В архитекторах, художниках и скульпторах недостатка не было. Лучшим был признан проект знаменитого Херсифрона . Тот предложил строить храм из мрамора, причём по редкому тогда принципу ионического диптера, то есть окружить его двумя рядами мраморных колонн.

Печальный опыт прежнего строительства в Эфесе заставил задуматься архитектора над тем, как обеспечить храму долгую жизнь. Решение было смелым и нестандартным: ставить храм на болоте у реки. Херсифрон рассудил, что мягкая болотистая почва послужит амортизатором при будущих землетрясениях. А чтобы под своей тяжестью мраморный колосс не погрузился в землю, был вырыт глубокий котлован, который заполнили смесью древесного угля и шерсти - подушкой толщиной в несколько метров. Эта подушка и в самом деле оправдала надежды архитектора и обеспечила долговечность храму. Правда, не этому, а другому...

Очевидно, строительство храма было сплошной инженерной головоломкой, о чём есть сведения в античных источниках. Не говоря уже о расчётах, которые приходилось вести для того, чтобы быть уверенным в столь неортодоксальном фундаменте, приходилось решать, например, проблему доставки по болоту многотонных колонн. Какие повозки не конструировали строители, под тяжестью груза они неумолимо увязали. Херсифрон нашёл гениально простое решение. В торцы стволов колонн вбили металлические стержни, а на них надели деревянные втулки, от которых шли к быкам оглобли. Колонны превратились в валики, колёса, послушно покатившиеся за упряжками из десятков пар быков.

Когда же сам великий Херсифрон оказывался бессильным, на помощь ему приходила Артемида: она была заинтересованным лицом. Несмотря на все усилия, Херсифрон не смог уложить на место каменную балку порога. Нервы архитектора после нескольких лет труда, борьбы с недобросовестными подрядчиками, отцами города, толпами туристов и завистливыми коллегами были на пределе. Он решил, что эта балка - последняя капля, и начал готовиться к самоубийству. Артемиде пришлось принять срочные меры: Утром к запершемуся в "прорабской" архитектору прибежали горожане с криками, что за ночь балка самостоятельно опустилась в нужные пазы.

Херсифрон не дожил до завершения храма. После его преждевременной смерти функции главного архитектора перешли к его сыну Метагену, а когда и тот скончался, храм достраивали Пеонит и Деметрий. Храм был закончен примерно в 450 году до нашей эры.

Как он был украшен, какие стояли в нём статуи и какие там были фрески и картины, как выглядела сама статуя Артемиды, мы не знаем. И лучше не верить тем авторам, которые подробно описывают убранство храма, его резные колонны, созданные замечательным скульптором Скопасом, статую Артемиды и так далее. Это к описанному храму отношения не имеет. Всё, что сделал Херсифрон и его преемники, исчезло из-за Герострата.

История Герострата, пожалуй, одна из наиболее поучительных притч в истории нашей планеты. Человек, ничем не примечательный, решает добиться бессмертия, совершив преступление, равному которому не совершал ещё никто (по крайней мере если учесть, что Герострат обошёлся без помощи армии, жрецов, аппарата принуждения и палачей). Именно ради славы, ради бессмертия он сжигает храм Артемиды, простоявший менее ста лет. Это случилось в 356 году до нашей эры. Кстати, именно в день, когда родился Александр Македонский.

Деревянные части храма, просушенные солнцем, запасы зерна, сваленные в его подвалах, приношения, картины и одежда жрецов - всё это оказалось отличной пищей для огня. С треском лопались балки перекрытий, падали, раскалываясь, колонны - храм перестал существовать.

И вот перед соотечественниками Герострата встает проблема: какую страшную казнь придумать негодяю, дабы ни у кого более не возникало подобной идеи?

Возможно, если бы эфесцы не были одарены богатой фантазией, если бы не оказалось там философов и поэтов, ломавших себе голову над этой проблемой и ощущавших ответственность перед будущими поколениями, казнили бы Герострата, и дело с концом. Ещё несколько лет обыватели говорили бы: "Был один безумец, сжёг наш прекрасный храм... только как его звали, дай бог памяти..." И мы бы забыли Герострата.

Но эфесцы решили покончить с притязаниями Герострата одним ударом и совершили трагическую ошибку. Они постановили забыть Герострата. Не упоминать его имени нигде и никогда - наказать забвением человека, мечтавшего о бессмертной славе.

Боги посмеялись над мудрыми эфесцами. По всей Ионии, в Элладе, в Египте, в Персии - всюду люди рассказывали: "А знаете какую удивительную казнь придумали в Эфесе этому поджигателю? Его теперь навсегда забудут. Никто не будет знать его имени. А кстати, как его звали? Герострат? Да, этого Герострата мы обязательно забудем".

И, разумеется, не забыли.

А храм эфесцы решили построить вновь. Второй храм строил архитектор Хейрократ, знаменитый выдумщик, которому приписывают планировку Александрии, образцового города эллинского мира, и идею превратить гору Афон в статую Александра Македонского с сосудом в руке, из которого изливается река.

Правда, на этот раз строительство заняло считанные годы. И заслуга в том давно уже умершего Херсифрона. Теперь не было загадок и технических изобретений. Путь был проторен. Следовало только повторить сделанное ранее. Так и поступили. Правда, в ещё больших масштабах, чем прежде. Новый храм достигал 109 метров в длину, 50 - в ширину. 127 двадцатиметровых колонн окружали его в два ряда, причём часть колонн были резными и барельефы на них выполнял знаменитый скульптор Скопас.

Этот храм и был признан чудом света, хотя, может быть, больше оснований к этому званию имел первый, построенный Херсифоном.

История возобновления храма и события последующих лет стали предметом сплетен, пересудов и слухов во всём античном мире. Друзья и недоброжелатели эфесцев скрещивали словесные копья на площадях...

"После того как некий Герострат сжёг храм, граждане воздвигли другой, более красивый, собрав для этого женские украшения, пожертвовав своё собственное имущество и продав колонны прежнего храма", - пишет Страбон. Его информация шла из благожелательных источников. А вот Тимей из Тавромения утверждал, как сообщает Артемидор, что "эфесы строили храм на средства, отданные им персами на хранение". Тот же Артемидор с гневом отвергает подобное подозрение. "У них не было в это время никаких денег на хранении! - восклицает он.- А если бы они и были, то сгорели бы вместе с храмом.

Ведь после пожара, когда крыша была разрушена, кто захотел бы держать деньги под открытым небом?"

В разгар этих событий к Эфесу подошёл Александр Македонский. Он умел поспевать вовремя. Взглянув на строительство и желая засвидетельствовать своё уважение святилищу, а заодно и заработать политический капитал, Александр тут же предложил покрыть все прошлые и будущие издержки по строительству при одном условии: чтобы в посвятительной надписи значилось его имя. Положение было деликатное. Как откажешься от благодеяния, за которым стоят закалённые фаланги македонцев? А любимые женщины ходят без украшений, да и серебряная посуда продана соседям... Надо полагать, что в городе лихорадочно шли тайные совещания: как ни хорош македонец, честь города дороже.

И нашёлся один хитроумный гражданин в славном Эфесе. "Александр, не подобает богу воздвигать храмы другим богам" - сказал он, на что великий полководец улыбнулся, пожал плечами и ответил: "Ну, как знаете..."

Внутри храм был украшен замечательными статуями работы Праксителя и Скопаса, но ещё более великолепными были картины этого храма.

В нашем воображении греческое античное искусство - это в первую очередь скульптура, затем архитектура. А вот греческой живописи, за исключением нескольких фресок, мы почти не знаем. Но живопись существовала, была широко распространена, высоко ценилась современниками и, если верить отзывам ценителей, которых никак нельзя заподозрить в невежестве, зачастую превосходила скульптуру. Можно предположить, что живопись Эллады и Ионии, не дошедшая до наших дней, - одна из самых больших и горьких потерь, которые пришлось понести мировому искусству.

Чтобы загладить обиду, нанесённую Александру, эфесцы заказали для храма его портрет художнику Апеллесу, который изобразил полководца с молнией в руке, подобно Зевсу. Когда заказчики пришли принимать полотно, они были столь поражены совершенством картины и оптическим эффектом (казалось, что рука с молнией выступает из полотна), что заплатили автору двадцать пять золотых талантов - пожалуй, за последующие три века ни одному из художников не удавалось получить такого гонорара за одну картину.

Там же в храме находилась картина, на которой Одиссей в припадке безумия запрягал вола с лошадью, картины, изображавшие мужчин, погружённых в раздумье, воина, вкладывающего свой меч в ножны, и другие полотна...

Расчёты архитекторов, построивших храм на болоте, оказались точными. Храм простоял ещё половину тысячелетия. Римляне высоко ценили его и богатыми дарами способствовали его славе и богатству. Известно, что Вибий Салютарий подарил храму, более известному в Римской империи под названием храма Дианы, много золотых и серебряных статуй, которые в дни больших праздников выносили в театр для всеобщего обозрения.

Слава храма во многом послужила причиной его гибели во времена раннего христианства. Эфес долго оставался оплотом язычников: Артемида не желала уступать славу и богатство новому богу. Говорят, что эфесцы изгнали из своего города апостола Павла и его сторонников. Такие прегрешения не могли остаться безнаказанными. Новый бог наслал на Эфес готов, разграбивших святилище Артемиды в 263 году. Крепнувшее христианство продолжало ненавидеть и опустевший храм. Проповедники поднимали толпы фанатиков против этого олицетворения прошлого, но храм всё ещё стоял.

Когда Эфес попал под власть христианской Византии, наступил следующий этап его гибели. Мраморную облицовку с него стали растаскивать на разные постройки, была разобрана и крыша, нарушено единство конструкции. И когда начали падать колонны, то их обломки засасывало тем же болотом, что спасало храм от гибели ранее. А ещё через несколько десятилетий под жижей и наносами реки скрылись последние следы лучшего храма Ионии. Даже место, где он стоял, постепенно забылось.

Долгие месяцы потребовались английскому археологу Вуду, чтобы отыскать следы храма. 31 октября 1869 года ему повезло. Полностью фундамент храма был вскрыт только в нашем веке. А под ним - следы храма, сожжённого Геростратом.

Александрийский маяк

Фаросский маяк, вытеснивший из семерки Чудес Света стены древнего Вавилона, воплотил в себе не только архитектурную элегантность, но и невероятную практичность, чего в полной мере нельзя сказать ни об одном из шести оставшихся чудес. К тому же, он вступил в соперничество с Великой пирамидой за право быть самым высоким сооружением того времени.

Фаросский маяк, вытеснивший из семерки Чудес Света стены древнего Вавилона, воплотил в себе не только архитектурную элегантность, но и невероятную практичность, чего в полной мере нельзя сказать ни об одном из шести оставшихся чудес. К тому же, он вступил в соперничество с Великой пирамидой за право быть самым высоким сооружением того времени.

Древний маяк располагался на острове Фарос. В наши дни этот небольшой остров превратился в мыс на окраине египетской Александрии. После завоевания Египта в 332 году до н.э. Александр Македонский решил основать там новую столицу. Так и возникла Александрия. Позиция нового города выбиралась тщательно. Вместо основания его на дельте Нила, был выбран район, расположенный в двадцати милях на запад, чтобы ил и грязь, принесенные рекой, не засоряли городскую гавань. На юге город заканчивался озером Мареотис. После того, как был создан канал между озером и Нилом, город имел две гавани: один для движения по Нилу, и другой для средиземноморской морской торговли. Обе гавани были должны оставаться глубокими и чистыми.

Александр умер около 323 года до н.э, и строительство города было завершено Птоломеем I, под чьим правлением Александрия достигла богатства и процветания.

Много удивительного и чудесного было в этом городе. Здесь находился и знаменитый Мусейон (Музей-храм муз), где размещались астрономическая обсерватория, школа, анатомический театр, мастерские. В разное время в Мусейоне жили и работали многие гениальные греческие ученые - создатель геометрии Евклид, пионер хирургии Герофил. Здесь получил образование и работал Архимед. Здесь трудился многие годы замечательный механик Герон, построивший первые автоматы и написавший о них увлекательную книгу "Театр автоматов".

По мере развития судоходства, морской торговли все острее ощущалась потребность в маяке, который среди подводных скал и мелей указывал бы судам безопасный путь в александрийскую гавань. На восточной оконечности острова Фарос, лежащего в море на расстоянии 7 стадий (1290 м ) от Александрии, был построен маяк, который стал носить имя острова. Связь имени маяка с его с функцией оказалась такой прочной, что слово "Фарос" стало корнем слова "маяк" на многих языках - французском, итальянском, испанском и румынском.

Высота маяка - 135 м , его свет был виден на настоянии 60 км (по другим свидетельствам, до 100 км). Нижняя часть представляла собой четырехгранную призму 60-метровой высоты с квадратным основанием, длина стороны которого составляла 30м. Во внутренних помещениях хранился различный инвентарь, а плоская крыша, украшенная по углам огромными статуями Тритона, служила основанием средней части.

Это была 40-метровая восьмигранная призма-башня, облицованная белым мрамором. Верхняя (третья) часть маяка была сооружена в форме цилиндрической колоннады - 8 колонн несли купол, увенчанный 7-метровой бронзовой фигурой повелителя морей Посейдона. Источником света служил постоянно горящий большой костер. Каким образом достигалась яркость и дальность свечения до сих пор не установлено. По одной версии, этот эффект достигался с помощью огромных зеркал из полированной бронзы или стекла. По другой - благодаря использованию прозрачных шлифованных камней-линз.

Всех, видевших маяк, приводили в восторг сделанные из позолоченной бронзы высокие стройные женские фигуры. Время от времени эти неподвижные фигуры вдруг оживали. Это были не просто статуи, а хитроумные автоматы. Одни показывали силу ветра и морских волн, передвигая большие золотые стрелки на огромных синих циферблатах. Другие, поворачиваясь, указывали направление ветра или следовали руками за движением солнца и луны. Женщины-автоматы стояли и возле больших Водяных часов - клепсидр. Они били в коки. А в туман и непогоду трубила в изогнутый золотой рог еще одна прекрасная женщина, предупреждая мореходов об опасной близости отмелей и подводных скал.

История сохранила имя создателя Фаросского маяка: на одной из плит ученые обнаружили надпись “Сострат, сын Декстифона, посвятил богам-спасителям ради мореплавателей”. Надпись сохранилась благодаря находчивости архитектора - он закрыл ее слоем штукатурки, на которой написал имя правителя Египта.

В ослепительном блеске маяка, как в фокусе, сконцентрировалась вся мудрость, сила мысли и глубина знаний великих ученых Мусейона. Но сильным землетрясением в мае 1100 года он был разрушен почти до основания. В средние века остатки подиума Александрийского маяка были встроены в турецкую крепость Кайт Бей. Сейчас она превращена в египетский военный форт. Поэтому добраться до остатков маяка невозможно даже ученым-археологам.

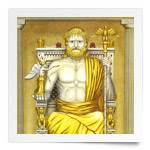

Статуя Зевса

Древнегреческий город Олимпия, расположенный в северо-западной части Пелопоннеса, был религиозным центром, местом культа верховного бога древних греков Зевса и проведения, посвящённых ему Олимпийских игр. Это был величайший художественный центр Древней Греции. Архитектурный ансамбль Олимпии в основном сложился в VII - IV веках до н.э. Здесь были возведены великолепные храмы богов - большие и малые.

Древнегреческий город Олимпия, расположенный в северо-западной части Пелопоннеса, был религиозным центром, местом культа верховного бога древних греков Зевса и проведения, посвящённых ему Олимпийских игр. Это был величайший художественный центр Древней Греции. Архитектурный ансамбль Олимпии в основном сложился в VII - IV веках до н.э. Здесь были возведены великолепные храмы богов - большие и малые.

Там находилось и одно из семи чудес света - Статуя Зевса Олимпийского - прославленная статуя царя богов и людей работы великого греческого скульптора Фидия.

Статуя помещалась в культовом центре Олимпийского святилища — храме Зевса, в священной роще Альтисе (единственное чудо света, оказавшееся на Европейском материке). По преданиям, храм был великолепен. Весь храм, включая крышу, был построен из мрамора. Его окружали 34 массивные колонны из ракушечника. Каждая была высотой в 10,5 метров и толщиной более 2 метров. Площадь храма составляла 64x27 м. На наружных стенах храма располагались плиты с барельефами, с изображениями 12 подвигов Геракла. Бронзовые двери, высотой в 10 метров, открывали вход в культовое помещение храма.

Спустя примерно 10 лет после начала строительства, храм был построен. Но статуи Зевса в нём не было. Греки решили пригласить знаменитого афинского скульптора Фидия, для создания статуи Зевса. Фидий успел к этому времени создать две знаменитые статуи Афины («Афину Промахос» и «Афину Парфенос». К сожалению, ни одно из его творений до нашего времени не сохранилось). По его приказу была построена мастерская в 80 метрах левее храма. Эта мастерская точно соответствовала размеру храма. Там он, с двумя своими помощниками, которые были ему нужны только как сборщики мусора, за огромным пурпурным занавесом, создал статую бога-громовержца в хрисоэлефантинной технике. Сам Фидий был очень придирчив к материалу, который ему доставляли. Особенно он был придирчив к слоновой кости, из которой он создал тело бога. Затем под усиленной охраной в храм к ногам громовержца внесли драгоценные каменья и 200 кг чистого золота. По современным расценкам стоимость одного только золота, пошедшего на отделку статуи, составляла около 8 миллионов долларов.

На вопрос художника Панэна, каким он (Фидий) задумал представить верховного бога, мастер ответил:

«...Так, как Зевс представлен Гомером в следующих стихах «Илиады»:

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями:

Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида

Окрест бессмертной главы; и потрясся Олимп многохолмный».

В 435 г. до н.э. состоялось торжественное открытие статуи. На Зевса пришли посмотреть самые влиятельные люди Греции. Они были поражены увиденным. Глаза громовержца ярко сверкали. Создавалось такое впечатление, что в них рождаются молнии. Вся голова и плечи бога сверкали божественным светом. Сам Фидий ушел в глубину храма и оттуда наблюдал за восторженной публикой. Для того, чтобы голова и плечи громовержца сверкали, он приказал вырубить у подножья статуи прямоугольный бассейн. Поверх воды в нём наливалось оливковое масло: поток света из дверей падает на тёмную маслянистую поверхность, и отраженные лучи устремляются вверх, освещая плечи и голову Зевса. Возникала полная иллюзия того, что этот свет льётся от бога к людям. Говорили, что сам громовержец спустился с небес, для того, чтобы позировать Фидию. Судьба самого Фидия до сих пор осталась неизвестной. По одной версии он, спустя 3 года, был осужден и брошен в тюрьму, где и умер вскоре. По другой версии он прожил ещё 6-7 лет, став на старости лет изгоем, и умер в забвении.

Современник писал:

"Бог ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ,

Или на небо ты сам, бога чтоб видеть, взошел?".

Из золота были сделаны: накидка, которая закрывала часть тела Зевса, скипетр с орлом, который он держал в левой руке, статуя богини победы — Ника, которую он держал в правой руке и венок из ветвей оливы у Зевса на голове. Ноги Зевса покоились на скамеечке, которую поддерживали два льва. Рельефы трона прославляли, в первую очередь, самого Зевса. На ножках трона были изображены четыре танцующие Ники. Также были изображены: кентавры, лапифы, подвиги Тесея и Геракла, фрески, изображающие битву греков с амазонками. Основание статуи имело 6 метров в ширину и 1 метр в высоту. Высота всей статуи вместе с пьедесталом составляла по разным данным от 12 до 17 метров. Создавалось впечатление «что если бы он (Зевс) захотел бы встать с трона, то снёс бы крышу». Глаза Зевса были размером с кулак взрослого человека.

«Бог сидит на троне, его фигура сделана из золота и слоновой кости, на голове у него венок как бы из ветвей маслины, на правой руке он держит богиню победы, сделанную также из слоновой кости и золота. У нее на голове повязка и венок. В левой руке бога скипетр, украшенный всякого рода металлами. Сидящая на скипетре птица -орел. Обувь бога и верхняя одежда — также из золота, а на одежде — изображения разных животных и полевых лилий»

(Павсаний. «Описание Эллады».)

Когда Фидий закончил свою работу, он спросил: «Ты доволен, Зевс?». В ответ раздался удар грома, и пол перед троном треснул. Это, надо полагать, означало: Громовержец доволен.

Зевс Громовержец был самым главным богом у греков. Вместе с остальными богами — женой и детьми, он жил на высокой горе Олимп. А внизу, у самого подножья этой горы, люди построили город Олимпию, где проводили спортивные состязания. Греки считали, что сам Зевс завещал им состязаться в силе, быстроте и ловкости. Сначала в играх участвовали только окрестные жители, но очень скоро слава об Олимпийских играх облетела всю страну, и сюда стали приезжать воины. Но вооруженных людей не подпускали к Олимпии, объясняя им, что побеждать нужно силой и ловкостью, а не железом.

На время Олимпийских игр в Греции прекращались войны

Семь столетий Зевс, доброжелательно улыбаясь, наблюдал за спортсменами, пока во II в. н. э. не случилось мощное землетрясение, сильно повредившее статую. Но игры в Олимпии все равно продолжались: спортсмены верили, что им помогает если не храмовая статуя, то сам бог, восседающий на вершине горы. Конец спортивным состязаниям положил в 393 г. христианский император Феодосий. Он считал, что мужчины должны сражаться с оружием в руках I и убивать друг друга, а не тратить время на состязания в силе и ловкости.

После запрета Олимпийских игр воры обдирали статую Зевса, похищая золото и слоновую кость. Все, что осталось от знаменитой скульптуры Фидия, вывезли из Греции в город Константинополь, но там деревянная скульптура сгорела во время сильного пожара. Так погибло одно из чудес света, но основанные Громовержцем Олимпийские игры были восстановлены и сейчас собирают атлетов из разных стран, готовых померяться силой в разных видах спорта.