Введение в искусство Арабских народов

Б. В. Веймарн.

В Эпоху феодализма народы арабских стран сделали крупный вклад в развитие мировой цивилизации. Средневековая культура Аравии, Сирии, Ирака, Египта, Туниса, Алжира, Марокко и мавританской Испании была важным прогрессивным шагом в развитии человечества. Кроме того, арабы сохранили (особенно в области науки) и передали последующим поколениям многие ценные достижения античности. Культура народов, населявших Аравийский полуостров, известна с глубокой древности. Античные географы называли южную, земледельческую, Аравию «счастливой». Здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры существовали богатые рабовладельческие государства.

Несмотря на важную роль прибрежных областей, основную массу населения Аравии с древних времен составляли кочевники, занимавшиеся скотоводством в степях и полупустынях полуострова. К началу 7 в. н. э. глубокий и сложный процесс классового расслоения внутри арабского общества и политическая обстановка, связанная с борьбой между Ираном и Византией, создали условия для возникновения средневекового Арабского государства. Политическое объединение арабов в начале 7 в. происходило под знаменем новой, ставшей вскоре мировой религии — ислама. Первоначальным местом пребывания основателя ислама и главы Арабского государства Мухаммеда и его преемников — первых халифов — был аравийский город Медина, а затем Мекка1(Переселение (хиджра) Мухаммеда в Медину, происшедшее 16 июля 622 г., принято мусульманами за начало летоисчисления, в основу которого положен лунный год. Для перевода дат с хиджры на европейское летоисчисление применяются особые таблицы.).

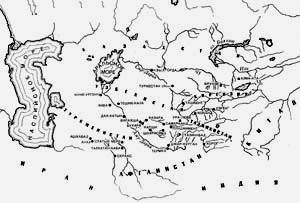

В 7 в. арабы завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Египет и Иран. В 661 г. Муавия — арабский наместник в Сирии,— захватив власть и положив начало халифату Омейядов, перенес столицу в Дамаск. В конце 7 и начале 8 в. к халифату были присоединены гигантские территории, включавшие Пиренейский полуостров и всю Северную Африку на западе, Закавказье и Среднюю Азию до границ Индии — на востоке. Арабский халифат стал большим раннефеодальным государством, хотя в некоторых его областях долгое время сохранялись рабовладение и даже первобытно-общинные отношения. В 750 г. династия Омейядов была свергнута, и власть захватили Аббасиды, основавшие на реке Тигре новую столицу — Багдад. Владычество халифата вызвало освободительную борьбу завоеванных народов и восстания эксплуатируемых масс трудящихся. В 9—10 вв. халифат распался на ряд фактически самостоятельных государств; из-под его власти вышли Средняя Азия, Закавказье, Египет и Магриб.

Уже в середине 10 в. власть в Багдаде захватили Бунды — иранцы по происхождению. Халифы остались только мусульманскими первосвященниками, своим религиозным авторитетом укреплявшими власть феодальных правителей

Глубокие социально-исторические процессы, происходившие на Ближнем Востоке, в частности, привели к сложению новых арабских народностей в странах Передней Азии и Северной Африки. В каждой из арабских стран в эпоху феодализма особенности развития общественной жизни, а также местные древние культурно-художественные традиции наложили отпечаток на характер искусства. Черты неповторимого своеобразия отличают средневековые художественные памятники Сирии, Ирака, Египта, Туниса, Алжира, Марокко(Употребление до сих пор распространенного в зарубежном искусствознании термина «мусульманское искусство» неправомерно. Искусство каждого из народов Ближнего и Среднего Востока в эпоху феодализма имеет свои художественные особенности, которые нельзя объяснить религией. Если же относить этот термин только к памятникам культового искусства, то его значение становится узкоспециальным и несущественным для истории искусства. Также неверно называть арабским средневековое искусство всех стран, входивших в состав халифата.).

Вместе с тем культура арабских стран в средние века имела и определенные общие черты, обусловленные сходством путей и форм развития феодализма и связанной с этим общностью идеологии и других надстроечных явлений. Весь сложный комплекс социально-исторических причин, включая также процесс сложения арабских народностей (а не только религия, как принято считать в традиционной буржуазной литературе), определил относительное художественно-стилистическое единство средневекового искусства арабских стран на Ближнем Востоке.

Для развития средневековой арабской культуры важную роль играло также ее взаимодействие с Ираном, Средней Азией и Закавказьем. Арабский язык был не только языком священной книги мусульман — Корана, но им, как латынью в Западной Европе, пользовались очень многие ученые, писатели и поэты во всех частях многоязычного халифата. Яркие примеры творческого взаимодействия сохранила история литературы народов Востока. А. М. Горький высоко ценил и называл великолепными «Сказки Шахразады» («Книга тысячи и одной ночи») именно за то, что они «выражают буйную силу цветистой фантазии народов Востока—арабов, персов, индусов». Художественное творчество многих народов воплотилось и в знаменитой поэме «Лейла и Маджнун». Романтические образы умирающего от любви Маджнуна и его возлюбленной Лейлы — Ромео и Джульетты Востока,— родившись еще на заре феодализма в арабской среде, воодушевили на создание замечательных произведений лучших поэтов средневекового Азербайджана, Ирана и Средней Азии. Тесные взаимосвязи были и в области науки. Поразительно быстро для тех времен распространялись среди ученых халифата достижения математиков Средней Азии, медиков Египта, философов арабской Испании.

Важна, однако, не только известная общность, но и общий высокий для того кремени уровень культуры народов Ближнего и Среднего Востока. Пробужденные освободительной и классовой борьбой творческие силы народов, входивших в Арабский халифат, привели к большому подъему средневековой культуры, расцвет которой продолжался и тогда, когда халифата как единого государства фактически уже не существовало. В 9—13 вв. арабские, иранские и среднеазиатские города — Дамаск, Багдад, Каир, Кордова, Бухара, Исфахан и др.— были крупнейшими центрами учености, славились своими университетами, школами, библиотеками.

Определенное влияние на развитие средневекового искусства народов, исповедовавших ислам, оказала религия. Распространение ислама означало утверждение монотеизма — веры в единого бога. Мусульманское представление о мире как о созданном богом целом имело значение для формирования характерной в средневековую эпоху эстетической идеи о некоем, хотя и отвлеченном, единстве вселенной.

Ислам, как и все средневековые религии, оправдывал феодальную эксплуатацию и призывал к покорности правителю государства — халифу. Однако взгляды на мир, а также эстетическое отношение людей средневекового Востока к действительности нельзя свести только к религиозным представлениям. В сознании человека средневековья и в его художественных взглядах противоречиво сочетались религиозно-схоластические тенденции и реальное представление о мире. Один из величайших ученых и философов средневекового Востока Абу Али ибн Сина (Авиценна) признавал божественное происхождение вселенной и вместе с тем утверждал, что научно-философское знание существует независимо от религиозной веры. Ибн Сина, Ибн Рушд (Аверроэс), Фирдоуси, Навои и многие другие выдающиеся мыслители средневекового Востока, в чьих трудах и поэтических произведениях особенно ярко проявились прогрессивные черты мировоззрения эпохи, утверждали силу человеческой воли и разума, ценность и богатство реального мира, хотя, как правило, не выступали открыто с атеистических позиций.

Для судеб изобразительного искусства в арабских странах, как и в странах Среднего Востока, имела значение иконоборческая тенденция ислама. Ислам отрицал возможность изображения божества. В Коране кумиры (вероятно, изображения древних племенных богов) названы наваждением сатаны. В культовых зданиях не разрешалось пометать изображения людей. Коран и другие богословские книги украшались только орнаментом. Но первоначально в исламе не было запрещения изображать живые существа, сформулированного в качестве религиозного закона. Только позднее, вероятно в 9—10 вв., иконоборческая тенденция ислама была использована для запрещения определенной категории изображений под страхом наказания в загробном мире. История показала, что эти ограничения, наложившие отпечаток на развитие отдельных видов искусства, соблюдались далеко не всегда и не всюду. Они имели значение и строго выполнялись лишь в периоды особенного усиления религиозной реакции.

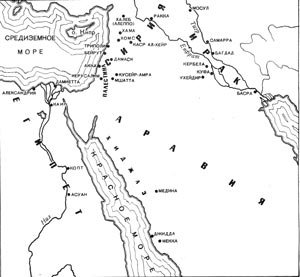

Карта. Аравия, Сирия, Ирак, Египет.

Все это в известной мере воздействовало на искусство, но, конечно, не только влияние религии определяло специфику художественного творчества народов, исповедовавших ислам в средние века. Его главные, основные особенности были обусловлены новыми идейно-эстетическими задачами, которые выдвинул поступательный ход развития общества, вступившего в эпоху феодализма. Новаторство средневековой литературы народов Арабского, а также всего Ближнего и Среднего Востока и вместе с тем ее жизненную основу ярко характеризует обращение к духовному миру человека, создание нравственных идеалов, имевших общечеловеческое значение. Большой образной силой проникнуты также зодчество и изобразительное искусство арабских стран. В народной жилой архитектуре в наибольшей мере сохранялись древние местные традиции, которые перерабатывались в соответствии с требованиями феодальной эпохи. Арабские зодчие возводили также многочисленные караван-сараи и крытые рынки, отвечавшие размаху торговой деятельности городов, дворцы правителей и знати, укрепленные цитадели, городские стены с башнями и воротами, величественные мосты и многие другие сооружения светского характера.

Основным культовым зданием стала мечеть — место для молитвы. Считается, что прототипом мечети явился дом Мухаммеда в Медине, огороженный двор которого имел с южной стороны навес, укрепленный на пальмовых стволах. Классический тип арабской мечети, которую называют колонной или дворовой, представляет прямоугольный участок, огороженный высокой стеной. Основным элементом композиции является двор, окруженный аркадой на колоннах или столбах. Колонны чаще всего расположены в несколько рядов; в сторону киблы (Кибла — направление на главную мусульманскую святыню: первоначально — Иерусалим, а позднее — Мекку.) они образуют обычно глубокий колонный зал. Киблу отмечает также специальная украшенная надписями и орнаментом ниша — михраб. Для зодчих, возводивших мусульманские культовые здания, образцом, естественно, являлись большие столичные мечети. Однако в различных областях халифата строители широко использовали местные, привычные для народа традиционные приемы и архитектурные формы. Поэтому тип колонной мечети в каждой из арабских стран получил своеобразную интерпретацию. Наряду с колонными в арабских странах в некоторые периоды сооружались четырехайванные, центральнокупольные и другие мечети.

Своеобразное композиционное решение получили здания медресе — духовных училищ, имевшие помещения для занятий, мечеть и комнаты, в которых жили преподаватели и учащиеся. Известны здания библиотек, а также больниц, так называемых маристанов. Сохранилось много мавзолеев, построенных над могилами особо почитаемых лиц и увенчанных чаще всего куполом.

Памятники монументального зодчества в арабских странах отличаются особыми художественными качествами: четкостью архитектурных форм, специфическим абрисом подковообразных и стрельчатых арок и куполов, богатством резного орнамента и надписей, а с определенного времени также узорной кладкой из разноцветного камня.

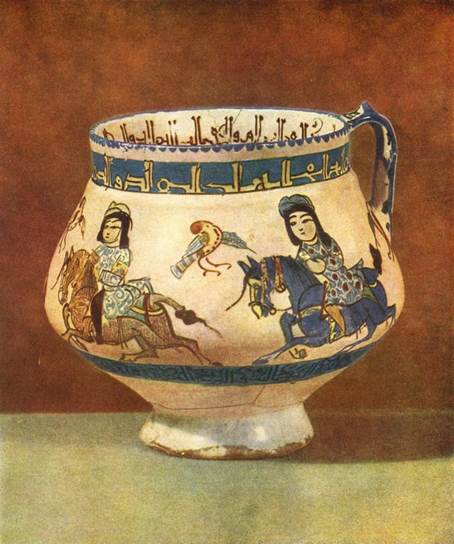

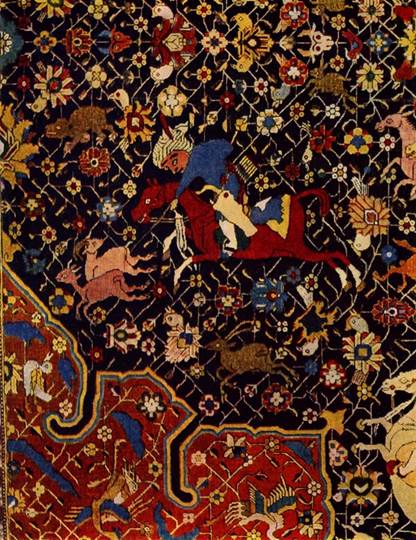

Изобразительное искусство, в большей мере чем архитектура, было ограничено религиозным запретом. Однако изображения людей и животных заполняют миниатюры в рукописях, встречаются в декоративных рельефах и в самых разнообразных видах прикладного искусства. Средневековое изобразительное художественное творчество в арабских странах далеко не всегда выражало вкусы, совпадавшие с эстетическими нормами господствовавших классов и ортодоксального мусульманского богословия. Специфика арабского изобразительного искусства очень сложна. Оно отражало живое содержание действительности, но, как и вся средневековая культура, глубоко проникнутое религиозно-мистическим мировоззрением, отражало действительность в условной, часто символической форме, выработав для художественных произведений свой особый поэтический образный язык.

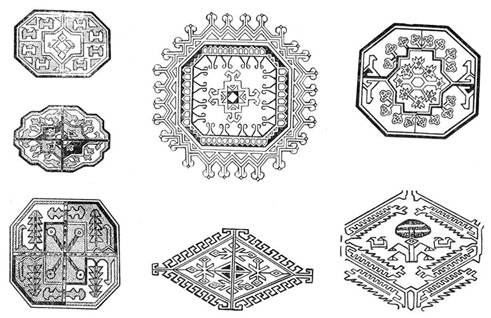

Средневековому искусству арабов свойственна ярко выраженная декоративность. Она является основой образного строя живописи и породила замечательное искусство узора. Орнамент — «музыка для глаз» — играл очень важную роль в средневековом искусстве всех пародов Ближнего и Среднего Востока. Однако, по-видимому, арабам принадлежит первенство в создании арабески — нового типа узора, состоящего из пересечения и переплетения стилизованных растительных мотивов и различных геометрических фигур. В арабеске сложность общего построения дополняется прихотливым богатством изощренно и тонко разработанных деталей. Нередко в узор включены надписи арабскими буквами, похожие на орнамент. Арабеска обычно имеет «открытую», создающую возможность бесконечного развития композицию, позволяющую художнику сплошным ковром узора покрывать поверхность большого протяжения и любого очертания. В разработке орнамента арабские мастера достигли изумляющей виртуозности, создав бесчисленное множество композиций, основанных на точном математическом расчете и вместе с тем одухотворенных огромной силой художественной фантазии.

Декоративному образному строю в средневековом арабском искусстве подчинено и изображение человека. В прикладном искусстве фигурки людей чаще всего включены в орнамент, являются неотъемлемой частью композиции узора. Но даже трактуя фигуру человека плоскостно, условно, арабский художник наделяет изображение выразительными жизненными чертами.

Народы арабских стран в эпоху средневековья создали произведения искусства, отмеченные своеобразным и тонким пониманием прекрасного. В тесных рамках средневекового мировоззрения художники нашли свой путь воплощения богатства окружавшей их жизни. Ритмом сложного узора, тонкой пластикой декоративных форм выражали они большое эстетическое содержание.

Искусство Аравии, Сирии, Ирака и Палестины 7 —13 столетий занимает важное место в истории художественной культуры Ближнего Востока. Создание Арабского халифата двояко воздействовало на культуру народов, вошедших в его состав. С одной стороны, введение ислама и связанных с ним юридических и бытовых норм во многих случаях сопровождалось разрушением старых домусульманских традиций и некоторым ограничением форм и видов, в которых могло дальше развиваться искусство. С другой стороны, объединение в одном, хотя и слабо централизованном государстве обширных областей и многих народов с развитой культурой создало возможности интенсивного экономического, культурного и художественного обмена между ними.

С первых лет возникновения халифата большой размах получило гражданское и культовое строительство. Возводились укрепленные пограничные лагери — рабаты. быстро разраставшиеся в поселения; в захваченных старых городах устраивали обособленные кварталы, где размещались арабские гарнизоны и селились представители власти; был основан ряд новых городов — Басра и Куфа в Месопотамии, Фустат в Египте и многие другие. В каждом даже незначительном населенном пункте строили мечеть.

В Аравии самым крупным памятником культовой архитектуры является большая мечеть в Мекке. Для мусульман-суннитов она служила всегда главной святыней и местом паломничества — хаджжа. В центре огромного двора, обнесенного галле-реями, возвышается кубической формы постройка — Кааба, в которой хранится священный «Черный камень». Современный вид мечети—результат многократных перестроек, крупнейшие из которых относятся к 15 и 17 столетиям. Однако письменные источники содержат ценные сведения о первоначальном виде Каабы, которая была храмом Мекки еще до появления ислама.

Арабский историк ал-Азраки сообщает, что при перестройке Каабы в 608 г. внутри здания были исполнены картины, изображавшие библейских пророков, ангелов и деревья. Стены здания были сложены из чередующихся рядов камня и дерева. Этот прием, по мнению исследователей, имеет своим истоком зодчество древней Эфиопии, причем возможно, что архитектор, производивший строительные работы, был эфиоп(Новейшие исследования говорят о тесных культурных связях древних государств южной Аравии с Эфиопией.).

В мусульманское время Кааба была впервые перестроена после пожара в 684 г. Здание возвели целиком из камня и украсили мозаикой. Это был первый случай применения мозаики в исламских культовых постройках. При Омейядах главную роль в развитии культуры и искусства стала играть Сирия. Еще в 4—7 вв., когда Сирия входила в состав Византии (см. том II, кн. 1), здесь шло оживленное строительство светских и культовых зданий: христианских церквей, обширных монастырей, странноприимных домов. Архитектура, мозаика, миниатюра и различные отрасли прикладного искусства уже в период раннего средневековья достигли в Сирии высокого художественного уровня.

В 7—8 вв. зодчие, решая новые архитектурные задачи, еще непосредственно исходили из строительных и художественных ' приемов предшествующего периода. Это можно наглядно проследить на примере выдающегося памятника ранней мусульманской культовой архитектуры в Сирии — мечети Омейядов в Дамаске, сооруженной по приказу халифа Валида I в 705—715 гг. путем перестройки большой христианской церкви Иоанна Крестителя, в свое время воздвигнутой на месте античного храма.

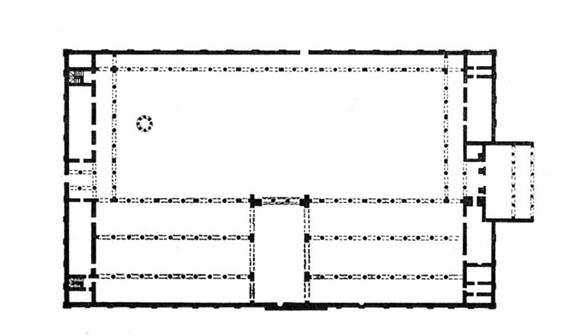

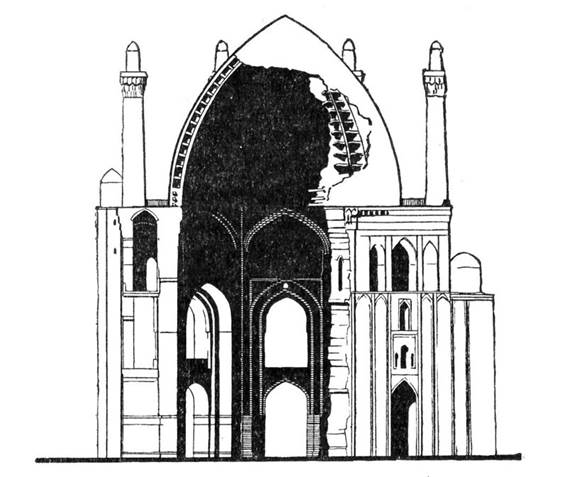

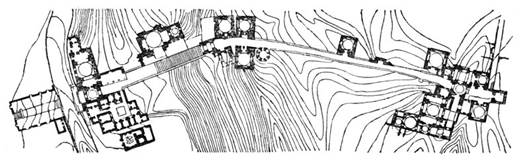

Мечеть Омейядов в Дамаске. План. Реконструкция.

При строительстве большой дамасской мечети были использованы архитектурные детали (в частности, коринфские капители колонн) от зданий ранневизантий-ского, а, возможно, даже римского времени. Однако в мечети Валида план и внутреннее пространство византийской базилики получили совершенно новую трактовку. Михраб, устроенный в южной продольной стене, и ведущий к нему вновь сооруженный широкий и высокий трансепт, разрезавший все нефы посередине, совершенно изменили ориентировку здания. Продольные колоннады, превратившиеся в колоннады молитвенного зала, оказались расположенными поперек движения к михрабу. Нефы базилики путем перестановки колонн уравнялись по ширине, а северную продольную стену прорезала широкая открытая аркада, в результате чего пространство двора (до последующих перестроек) как бы свободно перетекало в пространство молитвенного зала. Базилика перевоплотилась в колонную мечеть, тип которой к тому времени фактически уже стал каноном мусульманских зданий, предназначенных для молитвы.

Особенность архитектуры дамасской мечети заключается в том, что огромный (длиной около 140 м ) зал сохранил пространственную цельность (илл. 3), Благодаря значительному (около 5 м) расстоянию между колоннами пространство зала лишь слегка расчленено и свободно просматривается во всех направлениях. Вместе с тем двухъярусные аркады подчеркивают большую высоту зала, покрытого кровлей на деревянных стропилах и куполом. Своеобразны также двухъярусные аркады, окружающие двор. Первоначально в нижнем ярусе аркады в качестве опор ритмично чередовались массивные прямоугольные столбы и легкие круглые колонны. Над широкими арками нижней части расположен второй ярус двойных, разделенных колонками арочек. Этот мотив напоминает детали более ранних по времени христианских базилик Сирии.

Интерьер мечети имел богатое убранство: стены были покрыты инкрустацией из мрамора, полы застланы дорогими коврами. Но самым драгоценным украшением мечети были мозаики, частично сохранившиеся и сейчас на стенах и сводах (илл. 5 а). Они изображают группы деревьев и пейзажи с разнообразными архитектурными постройками. Мозаики созданы сирийскими мастерами, опиравшимися в своем искусстве на старые местные традиции. Особенно интересны мозаики входного портика мечети. На золотом фоне в зеленых и коричневых тонах изображены среди больших деревьев причудливые здания с полукруглыми и двухэтажными колоннадами, с башнями и коническими слегка изогнутыми куполами. Некоторые мотивы имеют прямую связь с эллинистическими прототипами и помпеянскими фресками. Обращает внимание отсутствие в дамасских мозаиках изображений человека, в чем можно видеть воздействие иконоборческих тенденций ислама. По своим архитектурным масштабам и дорогому убранству мечеть Валида явилась своеобразным памятником торжества ислама и должна была затмить блеск находившейся на ее месте христианской церкви. Другой пример перестройки большой христианской базилики в мусульманское культовое здание представляет мечеть ал-Акса в Иерусалиме.

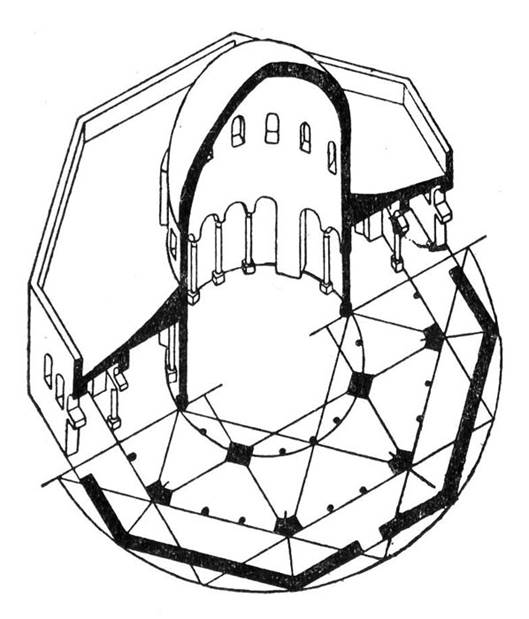

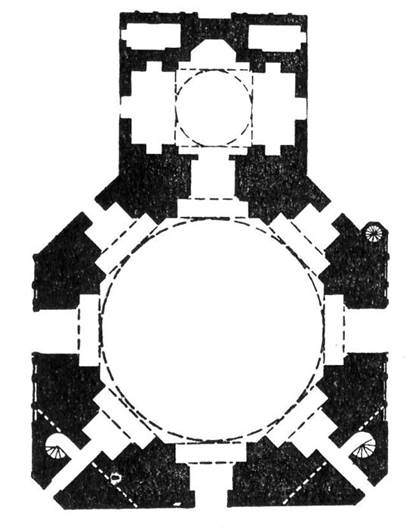

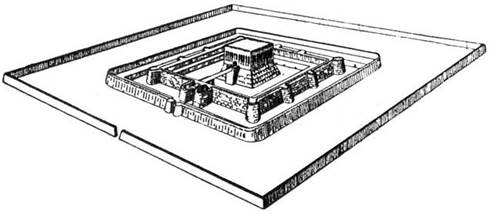

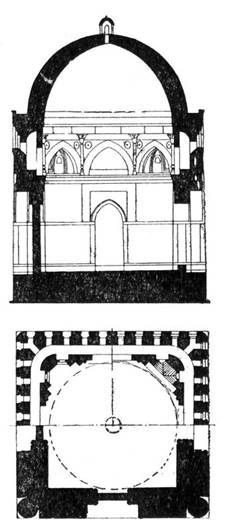

От 7 столетия до пас дошел и замечательный образец центральнокупольной композиции — знаменитая мечеть Скалы, или, как ее часто называют, Куббат ас-Сахра (купол Скалы) (илл. 2), построенная в Иерусалиме в 687—691 гг. Воздвигнутое на горе Мория, там, где, по преданию, находился первый храм Соломона, которому отведено столь значительное место в религиозных преданиях евреев, христиан и мусульман, здание мечети увенчало священную скалу. С этим связаны особенности ее планировки: два концентрических восьмигранника опоясывают центральный круг с расположенной в его середине священной скалой .

Мечеть Скалы в Иерусалиме. Аксонометрия.

Мечеть стоит в центре обширной, вымощенной каменными плитами, высоко поднятой террасы в середине площади Харам аш-Шариф. С разных сторон к мечети ведет несколько широких отлогих лестниц. Здание мечети Скалы пережило многочисленные ремонты и реставрации. Изменились облицовка стен снаружи и отдельные детали, но план, конструкция и основные архитектурные формы сохранились от 7 в. В ансамбле площади мечеть Скалы выделяется своими размерами, ясностью, величием и спокойствием архитектурных пропорций. Большой, плавный по силуэту, слегка ребристый полусферический купол (диаметром около 20 м) четко выделяется на безоблачном бирюзово-голубом небе. Купол отделен барабаном от широкого (50 м в диаметре), несколько приземистого восьмигранного массива здания. Во внешнем облике мечети царит гармония и строгая симметрия простых архитектурных форм. Богаче и динамичнее решен интерьер. Мечеть внутри разделена двумя рядами арок. Внутреннее кольцо полуциркульных арок, перекинутых между поддерживающими барабан и купол колоннами и устоями, окружает священную скалу и выделяет центральную часть мечети с ее обширным устремленным вверх подку-польным пространством. Второй ряд арок и колоны, повторяя в плане восьмигранник наружных стен, делит все остальное пространство мечети на две неодинаковые по ширине обходные галлереи. Христианские сирийские центрические постройки С в. в ЭсРе и Босре указывают на местные истоки архитектурных приемов мечети Скалы. В известной мере ее архитектура созвучна таким классическим ранневизантийским центральнокупольным постройкам, как церковь св. Сергия и Вакха в Константинополе и церковь Сан Витале в Равенне, но отличается от них иной трактовкой массы здания. Снаружи множество одинаковых стрельчатых арок с окнами, забранными узорными каменными решетками, вносит орнаментальный ритм в оформление стен мечети и этим подчеркивает монолитность массы купола, как бы парящего над всем сооружением(Под изразцовым фризом, украсившим верх здания в 16 в., сохранилась первоначальная декоративная аркатура, обогащавшая поверхность стен снаружи.).

Внутри мечети — обилие мрамора, золота и ярких красок, выдержанных в локальных тонах. Высокий барабан, тимпаны и софиты (Софит — обращенная книзу поверхность арки.) арок украшены цветной мозаикой: на золотом фоне расположены зеленые, голубые и красные изображения стилизованных растений, симметрично и плавно вьющихся по сторонам вазонов, покрытых, словно драгоценными камнями, многоцветным орнаментом.

О монументальной светской архитектуре первой половины 8 в. можно судить по руинам загородных резиденций халифов: Мшатты, Куссйр-Амры, Каср ал-Хайра, Каср ал-Харани и других.

Выдающимся памятником, относящимся, по-видимому, к первой половине 8 в.. является Мшатта — загородный замок, сохранившийся на территории Иордании. Для архитектуры этого комплекса характерно сочетание кладки из камня и кирпича — строительный прием, свойственный Сирии и Месопотамии. Планировка Мшатты повторяет традиционную планировку военных ставок доисламских арабских царьков южной Сирии — так называемую хира, восходящую к римским канонам. Сложенные из камня массивные, снабженные полукруглыми башенками стены замка образуют квадрат со стороной около 150 м. Внутри замка помещения расположены строго симметрично и композиционно объединены обширным двором. В глубине двора по главной оси здания находился большой открытый зал, разделенный столбами на три нефа и заканчивавшийся квадратным помещением с полукруглыми абсидами. Столбы, сложенные из хорошо отесанных каменных плит, гармоничны по пропорциям и украшены карнизом с тонко исполненным резным орнаментом.

В число выдающихся художественных памятников Мшатта вошла благодаря замечательному орнаментальному фризу, вырезанному в камне в нижней части южной фасадной степы. Помещенный над цоколем в виде длинной полосы шириной 5 м фриз был расположен по обе стороны главного входа, пересекая две многогранные башни. Неглубокий рельефный узор заполняет большие треугольники, образованные зигзагообразно ломающимся выпуклым валиком (илл. 1). В центре каждого треугольника помещена крупная богато орнаментированная растительная розетка. Ювелирно тонкие, кажущиеся ажурными узоры состоят из разнообразных мотивов, среди которых преобладают виноградные лозы, своими изгибами образующие круги и сложные спирали. Аканфовые листья и пальметты покрывают выпуклые валики и карнизы. На плоскостях треугольников развернуты целые картины: реальные и фантастические звери и птицы симметрично размещены среди пышных зарослей.

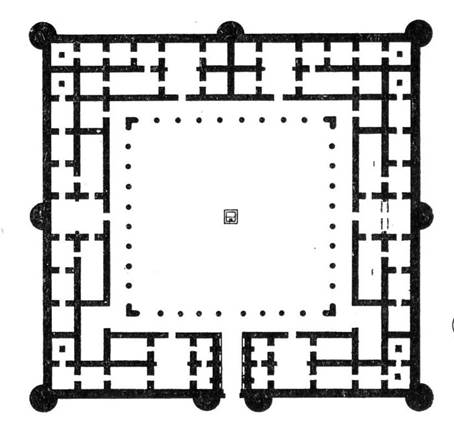

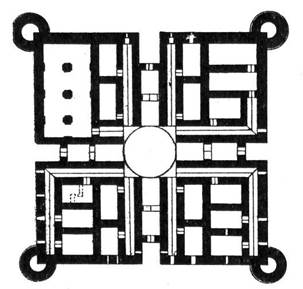

Замок Каср ал-Хайр (западный). План. Реконструкция.

Как в архитектуре Мшатты, так и в ее орнаментике ясно проступают местные традиции. Они видны в мотивах орнамента и особенно в реалистической трактовке животных и растений. Однако традиции, идущие от позднеантичного и ранневизантийского времени, подчинены новым декоративным задачам. Если сравнить рельефы Мшатты с орнаментами Баальбека или Пальмиры, то очень ясно видно, что за пять с лишним столетий из орнамента исчезла пластичность, трактовка стала плоскостной, более ковровой, декоративной. Однако фриз Мшатты — только начало сложения ближневосточного арабескового орнамента. В отличие от Мшатты стены замка Каср ал-Хайра (западного) были украшены не только скульптурным орнаментом, вырезанным по стуку, но и статуарными изображениями, обломки которых найдены при раскопках. Среди них есть фигуры, выполненные в очень высоком рельефе, близком по трактовке к поздне-античной скульптуре. Особенно интересен фрагмент двухфигурной композиции, отличающейся объемной трактовкой задрапированного человеческого тела и живо переданной пластикой рук. Наряду с этим встречаются изображения, характерные условно-декоративным решением формы. Такова часть фриза с женскими фигурами, помешенными строго фронтально в статичных, но не лишенных выразительности позах. Сохранились также фрагменты плоскостно исполненной мужской фигуры в одежде, складки которой обозначены линиями.

Сопоставляя сведения исторических хроник с дошедшими до нас памятниками декоративного искусства, следует отметить, что в рассматриваемое время в искусстве центральных областей халифата сюжетно-изобразительное начало было еще достаточно сильно и живуче. Эта черта искусства раннего халифата находилась в непосредственной связи с воздействием местных художественных традиций, а также традиций сасанидского Ирана и Византии. Влияние последних распространялось в это время на многие стороны жизни халифата, феодальная верхушка которого еще только вырабатывала свои собственные формы управления, правовых отношений, духовной и материальной культуры.

Исторические источники говорят о значительном развитии живописи в ранние периоды халифата, но подлинных памятников до нас дошло очень мало. В Каср ал-Хайре обнаружены остатки орнаментов, выполненных белой, желтой и красной краской; сохранились также изображения человеческих фигур и сенмурва — фантастической собаки-птицы. Особенный интерес представляют росписи Кусейр-Амры, одной из загородных резиденций омейядских халифов в Иордании. От Этого сооружения остались только повышения бани, имевшие на своих стенах и сводах многочисленные разнообразные по сюжетам росписи. Они отличаются светским характером: изображены сцены труда, охота на антилоп, купающиеся женщины, оплакивание покойника, различные аллегорические фигуры. Расположение росписей подчинено архитектуре интерьера. Плоскость стены обычно разделена на две части: внизу идущая вдоль всего помещения своеобразная панель, а выше, до основания сводов,—живописные композиции, заключенные в орнаментальные обрамления. В роспись введены архитектурные мотивы: стройные колонны, арки, на которые как бы опирается плафон, живописные имитации кес-сонированного потолка, кариатиды, поддерживающие главные арки.

Преобладающее место в росписях Кусейр-Амры занимает изображение человека. В некоторых композициях художественный образ уже подчинен средневековым условным канонам. Таково, например, изображение халифа на троне. Здесь, как в византийском или позднесасанидском официальном искусстве, образный строй произведения проникнут торжественностью. Халиф восседает на троне в неподвижной фронтальной позе; за обрамляющими колоннами помещены симметрично расположенные фигуры людей. Вся композиция построена на строгом и спокойном ритме. Однако в целом живопись в Кусейр-Амре отличается свободой и живостью передачи поз и движений человека, пластическим восприятием натуры. Этому впечатлению соответствует и светлый колорит росписей, который, очевидно, был построен на сочетаниях охряно-розовых, голубых, белых, светло-зеленых и красно-коричневых тонов. Отголоски античного мировосприятия с его спокойным и философски ясным отношением к жизни чувствуются в росписи потолка одного из помещений, имитирующей кессонированный плафон (илл. 6 6). В центре композиции — крупные полуфигуры, олицетворяющие три человеческих возраста: юность, зрелость и старость; по сторонам от них — изображения музыкантов и танцовщиц, а также зверей и птиц. С большим умением художник вписывает их в ромбовидную форму живописных «кессонов». Фигуры обведены свободным красно-коричневым контуром, но не лишены некоторых элементов моделировки. Роспись выполнена на светлом желтоватом фоне, в ней преобладают зеленоватые и коричнево-красные тона.

О характере прикладного искусства 7 — 8 вв. в Сирии и Ираке можно составить представление по художественной бронзе. Немногочисленные дошедшие до нас произведения отличаются простотой и изяществом форм и пропорций; их декоративная отделка очень лаконична и строга. Примером может служить бронзовый кувшин, изготовленный в Басре (688/689 г., Тбилиси, Гос. музей Грузии), ручка которого украшена великолепной скульптурной пальметтой. Традиции древней домусульманской пластики сохранились в группе бронзовых сосудов — курильниц и водолеев, сделанных в виде птиц и животных. Ранним памятником этой группы является датированный 723 — 724 гг. бронзовый водолей в виде орла (Ленинград, Гос. Эрмитаж). С большой выразительностью и меткостью переданы характерные черты облика пернатого хищника, чувствуется развитое пластическое понимание формы. В тонкой орнаментации этого сосуда появляются уже и чисто декоративные элементы — большой медальон с восьмилучевой розеткой на груди птицы, пояса с надписью вокруг ее шеи.

* * *

В середине 8 в., когда власть в халифате перешла к Аббасидам, центр не только политической, но и культурной жизни передвинулся в Ирак. В 762 г. был основан Багдад, официально названный Мадинат ас-Салам — город мира. Благодаря выгодному экономическому положению Багдад вскоре превратился в громадный по тому времени торговый город, раскинувшийся по обе стороны Тигра. Треть города занимали дворцы, службы и сады: двор багдадского халифа долго считался образцом пышности и роскоши.

8 —10 вв.— время большого подъема и расцвета средневековой арабской культуры. В философии развивались прогрессивные для феодальной эпохи течения, воспринявшие из античного наследия материалистические элементы. Значительны достижения арабской науки: астрономии, географии, математики, медицины, философии, истории. В Багдаде работали многие ученые, приехавшие из различных областей халифата. При Аббасидах расцвела придворная поэзия и музыка, проникнутые гедонистическим настроением, однако в художественном творчестве находили место и демократические тенденции. С большой силой они проявились в произведениях одного из крупных поэтов 11 и. Абу-л-Ала ал-Маарри. Яркий пример прозаической литературы — короткие рассказы — «Макамы».

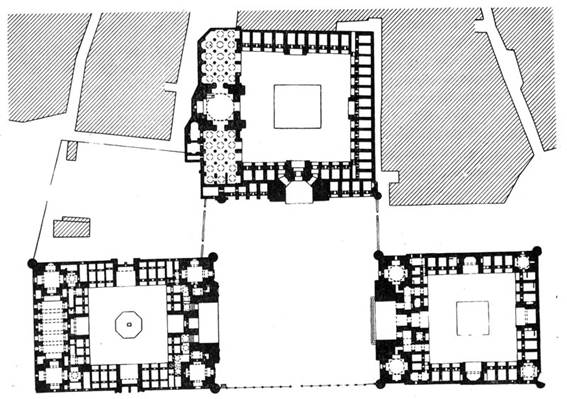

Изобразительное искусство при Аббасидах было призвано украшать новые роскошные и огромные дворцы халифа и знати, утверждать блеск еще сильной державы ислама. В первую очередь надо указать на продолжавшееся светское и культовое строительство, получившее при Аббасидах особенный размах. Багдад был построен как город оригинального круглого плана с двойным кольцом стен и обширной площадью в центре. На площади размещались дворец халифа, главная мечеть, государственные учреждения — диваны, оружейные мастерские и казармы для войск. Из городских жилых кварталов, расположенных между стен, непосредственного доступа на площадь не было: четверо ворот охранялись сильной стражей. Продолжалось строительство и загородных замков, примером чего является воздвигнутый в 8 в. Ухейдир, окруженный двойной оградой с полубашнями. Памятники аббасидского времени сохранились на месте города Ракка, в частности так называемые Багдадские ворота (772), украшенные декоративной аркатурой на колонках. Но особенно показателен для архитектуры того времени город Самарра, созданный в 9 в. в качестве временной столицы халифа Мутасима недалеко от Багдада. За период кратковременного (836 — 883), но бурного расцвета Самарра выросла в огромный город, растянувшийся более чем на 10 км вдоль берега реки. Население города составляли придворные, обслуживавшие их ремесленники и гвардия. Когда через 50 лет другой халиф вновь перенес столицу в Багдад, Самарра совершенно опустела и стала разрушаться. Археологические раскопки открыли развалины мечетей, дворцов и домов знати.

Большая мечеть халифа Мутаваккиля в Самарре представляла иракский вариант ставшей характерной для всего Ближнего Востока колонной мечети. Ее обширный прямоугольный двор был окружен галлереями с множеством колонн, расположенных в несколько рядов с каждой стороны. По своим размерам большая мечеть в Самарре превышала дамасскую мечеть Омейядов; ее галлереи заполняли около 450 колонн. Мечеть была обнесена толстой, похожей на крепостную кирпичной стеной с полукруглыми башнями.

К северу от развалин мечети, отдельно от нее, возвышается грандиозный кирпичный минарет очень своеобразной формы, так называемый Мальвия (илл. 4), напоминающий древние месопотамские зиккураты (см. т. I, стр. 51). Минарет представляет собой стоящий на квадратном цоколе усеченный конус высотой 50 м., вокруг которого идет спиральный пандус.

Особенностью большой самаррской мечети является также плоское перекрытие галлереи, лежащее не на арках, а непосредственно на капителях колонн. Исследователи считают этот конструктивный прием характерной чертой иракских мечетей и связывают его происхождение с традицией ахеменидских дворцовых залов — ападана (см. т. I, стр. 384). Однако в той же Самарре есть пример конструкции, близкой сирийским памятникам: в мечети Абу Дулаф, построенной лет на пятнадцать позднее мечети Мутаваккиля, перекрытие лежало на арках, переброшенных между столбами галлереи.

Еще более грандиозен, чем большая мечеть в Самарре, дворец халифа — комплекс Балкувара. По строгой геометричности плана он восходит к принципам омейядских замков, но превышает по плошади, например, Мшатту более чем в 15 раз и отличается композицией, вытянутой по главной оси. Комплекс состоит из расположенных один за другим трех обширных прямоугольных парадных дворов. За третьим двором находились главные залы, а по обеим сторонам двора симметрично — жилые помещения и службы. Снаружи дворец имел ограду, укрепленную полубашнями.

Нижние части стен многих помещений дворца и домов знати в Самарре были облицованы панелями из стука с рельефным орнаментом (илл. 5 6), а выше панелей стены были расписаны красками или заполнены нишами. В рельефах Самарры есть мотивы, происхождение которых связано с древним месопотамским или иранским искусством. По характеру исполнения в орнаментах Самарры различают три стиля: узор, в котором преобладает мотив виноградной лозы, узор из сильно стилизованных растительных мотивов, плотно заполняющих поверхность панели, и узор, построенный на переплетении и ритмичном повторении волнообразных, изогнутых спиралью линий. Орнамент первых двух стилей выполнен в технике резьбы. Узор последнего типа (возможно, наиболее поздний по времени) сделан при помощи матрицы оттиском по сырой штукатурке. Эта техника, не требовавшая большого времени, вероятно, была вызвана условиями строительства, производившегося в больших масштабах в относительно короткие сроки.

В стуковых панелях Самарры уже ясно видно новое понимание декоративных задач, плотное «ковровое» заполнение поверхности орнаментом, слегка моделированным светотенью. 3одчие и художники, украшая здания арабской знати в Самарре, умели гармонично связывать единым ритмом архитектурные детали и рисунок покрывающего их узора.

Росписями украшали главным образом жилые помещения. По сохранившимся в Самарре остаткам некогда богатой живописи можно предполагать, что она имела декоративный характер. В росписях бани при дворцовом гареме мы видим изображения танцовщиц, всадников, охотников, обрамленные полосами геометрического и растительного узора, а также орнаментальные фризы, составленные из фигур зверей и птиц. Схематично трактованные изображения людей помешены фронтально или в три четверти. Лица написаны по одному условному канону. Хотя художники цветными линиями передавали складки одежды, но фигуры людей воспринимаются плоскостно, а яркие цвета — сине-голубой, оранжево-желтый, красный, зеленый, черный — выглядят декоративными пятнами на общем светлом фоне.

Самарра была покинута Аббасидами в годы, когда силы халифата неудержимо слабели. Однако Багдад вплоть до разрушения его монголами в 1258 г. сохранял значение крупнейшего культурного центра. Наряду с ним развивались и другие города, особенно Дамаск, Алеппо, Триполи.

Архитектура Ирака и Сирии 10—13 вв. развивалась, обогащая строительные приемы предшествовавшего времени. Здания больших мечетей строились по типу мечети Омейядов в Дамаске, с колонным залом и аркадой вокруг внутреннего двора. Такова, например, большая мечеть в Алеппо, основанная еще в 8 в., но капитально перестроенная в начале 13 в. Интересный памятник зодчества представляет минарет мечети, датированный 1090—1091 гг. В архитектуру четырехгранной призматической башни тонко введен изящный донор. Рельефные арки, опирающиеся на полуколонки, обогащают каменную поверхность стены, не нарушая ее монолитности.

Для монументального арабского зодчества 11—13 вв. характерны поиски объемно-пространственных композиций, особенно применение куполов на тромпах. В Дамаске в этот период получили распространение купольные сооружения, состоящие из массивной, часто кубической нижней части, двухъярусного многогранного барабана, и поднятой им вверх полусферы купола. Художественная выразительность этих зданий основана на контрасте верхних ярусов, облегченных множеством стрельчатых окон и декоративных ниш, и монолитного тяжелого нижнего блока.

Оригинальный вариант этого типа представляют мавзолей Нураддина (1167) в Дамаске и мавзолей Зубайды около Багдада. Верх зданий решен в виде своеобразной пирамиды из уменьшающихся ярусов, члененных множеством нишек. Такое покрытие напоминает выраженную во внешних формах здания структуру сталактитового свода. Для фасадов мечетей и медресе 12 и 13 столетий характерно выделение на глади монолитной каменной стены портала с высокой и узкой стрельчатой нишей, увенчанной тонко разработанным сталактитовым сводом. Верх портала, возвышаясь над стеной, как бы фланкирован двумя строго симметрично помещенными ребристыми куполами, поднятыми на многогранные барабаны.

Художественной выразительностью обладают и многие крепостные сооружения Сирии и Ирака, сохранившиеся от 11 —13 столетий. Среди них особенно выделяется цитадель в Алеппо, архитектура которой свидетельствует не только о высоте инженерного искусства строителей, но и об их художественной одаренности. Стены, башни и выдвинутые вперед ворота с мостом через ров образуют живописное целое. Своеобразное украшение башен представляют ряды машикулей, а также арки и ниши, иногда орнаментированные. Все это смягчает суровый облик цитадели, придает ее архитектуре торжественность, нарядность.

Несколько иной характер имеют так называемые Ворота Талисмана, построенные в Багдаде в 1221 г. Монументальное башнеобразное сооружение украшено изящными скульптурными деталями. Над аркой помешены изображения драконов. Их змеевидные тела, исполненные высоким рельефом, причудливо извиваясь, заполняют тимпаны, а над вершиной арки между голов чудовищ находится фигурка сидящего человека. Этот интересный и редкий по сюжету памятник свидетельствует о сохранении скульптурных традиций в искусстве Ирака.

В период Аббасидского халифата высокого развития достигло искусство каллиграфии, чему, несомненно, способствовал расцвет научной и художественной литературы на арабском языке. Наиболее ранним и широко распространенным уже в 7—8 вв. был так называемый куфический шрифт, отличавшийся прямолинейностью и подчеркнутой угловатостью начертания. Разновидностью его является цветущий куфи, в котором основное начертание букв сопровождалось сложными переплетениями стилизованных растительных мотивов.

В 9—10 вв. выработалось также шесть других канонических почерков арабского шрифта.

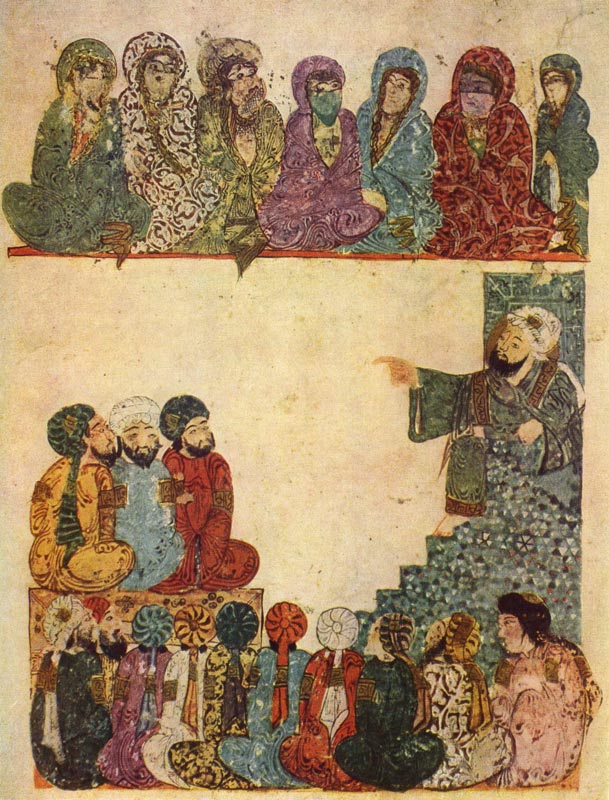

Яхья ибн Махмуд. Сцена в мечети. Миниатюра из рукописи «Макамы» ал.Харири.1237 г.Париж. Национальная библиотека.

Нам пока мало известны памятники иракской и сирийской живописи 11 —12 вв. Тем больший интерес представляют произведения миниатюры первой половины 13 в., дошедшие до нас в виде книжных иллюстраций, исполненных мастерами так называемой багдадской, или арабо-месопотамской, школы. Круг произведений, охватываемых этим названием, сравнительно невелик. Сюда относятся миниатюры, украшающие одну из популярных книг того времени — «Маками» ал-Харири, а также иллюстрации к научным трактатам.

Среди рукописей естественнонаучного содержания в качестве примера можно назвать «Фармакологию» Диоскорида, иллюстрированную в 1222 г. художником Абдаллах ибн Фадлем. Миниатюры «Фармакологии» представляют обычно двух-фигурные композиции. Все фигуры и предметы расположены в одном плане, параллельно плоскости листа. Фон чаще всего гладкий, по существу, это желтоватая плотная, гладко отполированная хрустальным яйцом бумага манускрипта. Красочная гамма в пять-шесть цветов не отличается богатством, преобладают оранжево-красные, тускло-зеленые, голубые, песочно-желтые тона, часто применяется золото. Несмотря на то, что художник достоверно передает внешний облик и одежды людей, созданные им образы несут в себе черты условно-символического характера. Так, в одной из миниатюр Ибн Фадля по сторонам лекарственного дерева помещены две крупные фигуры: богато одетого воина с копьем в руках и закутанного в плащ врача, который как бы сообщает о целебных свойствах растения. Между фигурами нет живого взаимодействия; напротив, мастер помещает между ними условно распластанное дерево, отчего композиция приобретает почти геральдическую симметрию. Конечно, между фигурами есть связь смысловая — воин может быть ранен, а врач излечит его при помощи растения, но эта связь выходит за пределы изобразительности и приобретает своего рода символический характер.

Особенный интерес в художественном отношении представляют иллюстрации к «Макамам» ал-Харири, сюжетом которых послужили рассказы о путешествиях и приключениях Абу Зайда из Саруджа, авантюриста и поэта; один из героев новелл называет его «отцом лжи, лукавства, всяких хитростей и изысканных рифм». Обилие сюжетных коллизий, живая передача сценок народного быта, характерные для произведения ал-Харири, открывали перед художниками широкие возможности иллюстрирования. Миниатюры изображают парадный прием у халифа и сцену в цирюльне, собрание ученых и отдых каравана в пути (илл. 6 а), праздничную процессию и корабль в море. Рукописей «Макам» существует несколько. Прекрасным экземпляром обладает Институт востоковедения в Ленинграде. Высоким художественным качеством отличается также парижский манускрипт 1237 г., иллюстрированный мастером Яхья ибн Махмудом.

По сравнению с иллюстрациями, исполненными Ибн Фадлем в «Фармакологии» Диоскорида, в миниатюрах «Макам» само восприятие реального мира и образное решение сложнее и богаче. Художники стремятся раскрыть сюжет, выявить ситуацию в изображенной сцене, более реально передать взаимоотношения людей. Показателен их интерес к бытовым сюжетам. В миниатюрах появляются первоначальные элементы повествовательности, но конкретная среда, в которой происходит действие, либо отсутствует, либо передана лишь намеком — введением некоторых деталей архитектурного обрамления или узкой полоски цветущего луга под ногами людей. Попытка изобразить множество человеческих фигур не всегда удавалась — иногда группа людей воспринимается как простое нагромождение, как аморфная масса. Но в некоторых миниатюрах мастера все же достигают большого успеха, умело связывая фигуры в единое целое, проявляя при этом тонкое понимание декоративности. Интересна миниатюра, изображающая праздничную процессию (илл. 8): компактная группа всадников со знаменами и штандартами возвещает барабанным боем и звуками золотых труб — карнаев — о ее приближении. Крепко и уверенно объединяет живописец все части этой композиции; на гладком желтоватом фоне листа из очертаний фигур людей и животных, развевающихся флагов и знамен, взметнувшихся к небу труб возникает своеобразный узор, как бы развертывающийся из единого центра. При этом движения грубоватых и приземистых фигур сохраняют естественность и лишены чрезмерной условности. Темно-коричневые, кирпичные, песочно-желтые лошади и верблюды, блекло-синие и оранжево-красные одежды, сочетание темных, граничащих с черным красок с обилием золота в украшениях, чалмах и в конской сбруе подчеркивают строгий и в то же время нарядный колорит этого произведения. Мастер отходит здесь от тех принципов элементарной тектоники, которые свойственны иллюстрациям «Фармакологии», и обращается к построению, отличающемуся значительно большей свободой и декоративной фантазией. В то же время миниатюры строятся не столько на основе ритмического сопоставления цветовых пятен, характерного для более поздних восточных школ миниатюры, сколько на объединении всех компонентов в сжатый композиционный узел. Художнику удалось создать целостный образ, исполненный силы и свежести.

Хотя иллюстрации всех рукописей «Макам» носят плоскостной характер, в некоторых из них появляется попытка условно передать пространство. Так, в одной из миниатюр ленинградского манускрипта, изображающей сцену в цирюльне, главные действующие лица расположены в центре, их окружает кольцо Зрителей. Художник решает задачу чрезвычайно упрощенно, однако уже сам факт обращения к ней — свидетельство творческих поисков багдадских мастеров. Это проявляется также в колорите, особенно в произведениях Яхья ибн Махмуда, который стремится обогатить и разнообразить красочную гамму, в целом еще довольно строгую и ограниченную. В миниатюре парижского собрания, где изображена проповедь Абу Заида в мечети (илл. между стр. 24 и 25), в одежде сидящих женщин мастер создает изысканнейшее сочетание мягких блеклых тонов: травянисто-зеленых, желтовато-золотистых, сиреневых, голубоватых, нежно-оранжевых. Цветовая изощренность и острота красочного видения в этой группе предвосхищает те крупнейшие достижения в области колорита, которые характеризуют дальнейшее развитие восточной живописи. Арабо-месопотамские миниатюры отличаются подлинной самобытностью. Византийские традиции оказались переработанными; их воздействие сведено к незначительным деталям — изображению нимбов или складок одежд, уже подчиненных орнаментальному принципу. Всем произведениям багдадских мастеров присущи общие качества: известная упрощенность художественного языка, отсутствие мелочной детализации, стремление к декоративной целостности образа, хотя бы в пределах ограниченной колористической гаммы. При некоторой примитивности они рождают впечатление внутренней силы, пусть во многом грубоватой, но яркой и притягательной, которая отличает это искусство.

На протяжении всего рассматриваемого времени и позднее Сирия и Ирак оставались крупными центрами развития художественного ремесла. Высокими качествами отличаются драгоценные шелковые и парчовые ткани, глиняные и фаянсовые расписанные люстром (Люстр — характерный металлический золотистый отблеск различных — чисто золотых, зеленоватых, красноватых, коричневатых и ли.юватых — оттенков, являющийся результатом вторичного восстановительного обжига специального красочного состава, наносившегося поверх уже обожженной оловянной глазури. Важной частью этого состава, от которой зависят цвет и оттенок люстра, являются соли меди, серебра, золотари, видимо, других металлов.) чаши и блюда, резьба по дереву и слоновой кости. Особенным совершенством обладают изделия из металла (бронза, железо), изготовлявшиеся главным образом в Мосуле, и стеклянная расписная посуда из Сирии (основные центры производства — Дамаск и Алеппо).

С развитием средневекового искусства изменились приемы обработки художественных изделий из металла; постепенно возросла роль орнамента и декоративной обработки поверхности изделий. В 12—13 вв. богато орнаментированная домашняя посуда — тазы, подсвечники, чаши, кувшины, блюда — имела чрезвычайно широкое распространение. Их поверхность целиком покрывали тонким кружевом орнамента, чеканного или гравированного. Наряду с многообразными растительными и геометрическими мотивами весьма большую роль играл эпиграфический орнамент. В переплетения узора и в пояса декоративных надписей нередко вкомпонованы медальоны с сюжетными изображениями.

Выдающимся образцом этого вида прикладного искусства является богато инкрустированный серебром бронзовый таз, изготовленный в Мосуле по приказу султана Бадраддина Лулу (первая половина 13 в.). Вся поверхность большого таза (диаметром 62 см) разделена на ряд концентрических поясов. В центральном круге изображены четыре сфинкса с переплетенными крыльями, вокруг которых шествуют крылатые грифоны. В остальных поясах на фоне мелкого меандрового орнамента помещен ряд фигурных медальонов со сценами охоты, единоборства, пирушек и танцев, а также изображения, олицетворяющие Солнце, Луну, планеты Юпитер и Венеру. Средний орнаментальный пояс образован исполненной цветущим куфи надписью с благопожеланиями.

Подобными чертами орнаментальной композиции отличается и так называемое Кашгарское блюдо, хранящееся в Гос. Эрмитаже (13 в.). Своеобразие его заключается в том, что в узор введены христианские мотивы. Главную роль в декоре играет широкий круговой пояс, в двенадцати фигурных медальонах которого изображены христианские святые. По борту блюда идет арабская надпись « обрамлении узких полос растительного орнамента.

Сирийское художественное стекло пользовалось широкой известностью и высоко ценилось не только в странах халифата, но и в средневековой Европе.

Наиболее распространенными видами изделий были большие лампады для мечетей (илл. 9), бокалы и кубки, вазы и бутыли (илл. 7), сделанные из белого или цветного (главным образом зеленого или синего) стекла и покрытые росписями золотом и цветными эмалями. В украшении лампад большое место часто занимал Эпиграфический орнамент: но основному фону, на который нанесен был тонкими линиями мелкий растительный узор, шли крупные белые буквы надписей с благо-пожеланиями.

Рассмотренные памятники архитектуры и искусства Аравии, Сирии и Ирака характеризуют высокие художественные традиции создавших их народов.

Значение художественной культуры народов Передней Азии прослеживается на протяжении всего средневековья. Однако после разрушительного монгольского нашествия (13 в.), а позднее завоевания Ближнего Востока турками (16 в.) зодчество и искусство Сирии и Ирака уже не играли былой крупной роли. Тем не менее самобытные арабские художественные традиции сохранялись и в это время, особенно в творчестве замечательных мастеров народных ремесел.

Искусство Средней Азии. Иран.

Б.Веймарн, Т.Каптерева

Сложившееся на основе древних традиций иранское средневековое искусство прошло более чем тысячелетний путь развития. Эпоха феодализма в Иране, начавшаяся еще в 5 — 6 вв. н. э., распадается на три основных периода: раннефеодальный, охватывающий время по 9 столетие, время господства развитых феодальных отношений с 10 по 15 в. и начиная с 1C столетия — поздний период, завершившийся кризисом и упадком феодального строя. Искусство э — 7 вв. еще тесно связано с художественной культурой рабовладельческой эпохи (см. том I, стр. 393—398). Однако в архитектуре и искусстве уже на первом этапе развития феодализма появилось новое качество: в образном строе художественных произведений возникли черты декоративности, получившие дальнейшее развитие в средневековом искусстве Ирана.

Завоевание Ирана в 7 в. н. э. арабами, стоявшими на более низком уровне социально-экономического развития, на время затормозило рост феодальной художественной культуры. В первые века ислама, пока сохранялась терпимость к другим религиям, существовали старые и, возможно, даже строились новые, зороастрийские и христианские храмы. Однако среди дошедших до нас памятников 8 — 9 вв. преобладают мечети. Фундаменты колонной мечети арабского типа открыты раскопками в Рее. На севере Ирана в Дамгане сохранилась небольшая мечеть Тарикхане (конец 8 в.), прямоугольный двор которой окружен со всех сторон колоннадой. Планировка связывает эту постройку с арабским прототипом, но форма круглых приземистых колонн, напоминающих опоры сводов сасанидского дворца в Сервистане, а также характер арок говорят о местных строительных традициях.

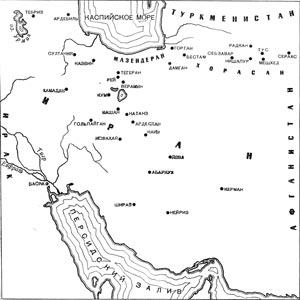

Карта. Иран.

К арабскому типу восходит и мечеть в Наине, построенная в 960 г. В богатом орнаменте, покрывающем михраб, своды и круглые колонны постройки, в приемах резьбы по стуку и во многих мотивах узора — видна преемственная связь с искусством сасанидского времени. Вместе с тем по своему декоративному строю резьба в мечети Наина представляет уже произведение довольно зрелого средневекового искусства. В орнаменте преобладают стилизованные растительные мотивы — листья, цветы, розетки (илл. 40). В их трактовке еще ощущается живая пластическая форма, но композиция в целом производит впечатление ковра, сплошь покрывшего своим узором поверхность стены или свода. Характерно появление геометрического орнамента с его строгим ритмом прямых линий; в обрамление михраба включен мотив соприкасающихся углами восьмиконечных звезд, в дальнейшем очень распространенный в иранской архитектуре.

Ислам отрицая возможность изображения бога, а затем и правомерность образа человека в искусстве, нарушил сложившиеся веками художественные традиции. Некоторые виды, в частности монументальная скульптура, перестали существовать почти полностью. Однако в средневековом Иране никогда не исчезало изобразительное начало в различных видах прикладного искусства, развивалась миниатюра, украшавшая рукописи, в дворцовых покоях иногда исполнялись сюжетные стенные росписи.

Переход от раннего к зрелому феодализму в истории Ирана связан с освобождением страны из-под власти Арабского халифата. В 9 в. возникли фактически самостоятельные государства Тахиридов, а затем Саффаридов.

Эпоха зрелого феодализма, несмотря на то, что Иран за это время дважды подвергся разрушительному нашествию завоевателей: тюрок-сельджуков в 11 в. я особенно жестокому и страшному вторжению монголов в 13 в.— была периодом высокого подъема иранской средневековой культуры. Развитие культуры происходило в условиях ожесточенной идеологической борьбы, которая косвенно, а иногда и прямо отражала народные движения, направленные против феодального гнета. Господствовавшие классы были заинтересованы в укреплении ислама как орудия духовного закабаления трудящихся масс. Еще в 10 в. арабский богослов Ашари создал систему «правоверного богословия» (калам), развитую на рубеже 11 —12 вв. иранцем имамом Газали. С 11 в. в Иране широкое распространение получил суфизм — мистическое течение в исламе. Правда, иногда под видом суфизма высказывались вольнодумные и еретические мысли; проповеди некоторых суфийских сект, содержавшие призыв отказаться от стяжательства и быть воздержанными, привлекали угнетенных, но в целом суфизм служил интересам класса феодалов. Зато подлинно народными истоками питалась замечательная поэзия Ирана, которая по своим жизнеутверждающим тенденциям противостояла религиозной мистике и иной раз вступала в открытый конфликт с официальным религиозным вероучением. Первым в плеяде поэтов стоит классик таджикской и иранской литературы Фирдоуси (934—1020)— автор величественной эпической поэмы «Шax-наме». На рубеже 11 —12 вв. творил Омар Хайям (ум. 1123), поэт-философ, создавший необыкновенные для той эпохи по вольномыслию и глубине содержания четверостишия (рубай). 13 и 14 столетия украшены проникнутыми любовью к людям, протестующими против насилия и тирании нравоучительными поэтическими произведениями Сзади (1184 —1291), образно названными им «Голистан» («Розовый сад») и «Бустан» («Плодовый сад»), а также «ианизанной как жемчуг» тончайшей лирикой Хафиза (ум. 1389).

В 14 столетии, когда после монгольского завоевания усилилась эксплуатация трудящихся масс, по Ирану прокатилась волна народного протеста; особенно значительным было так называемое сербедарское движение, длившееся более сорока лет и окончательно сломленное лишь мощной армией Тимура.

Центрами развития культуры были крупные средневековые города, экономическое и политическое значение которых стало расти еще в 9 —10 столетиях. В это время начал изменяться и архитектурный облик городов, в 11 —12 вв. получивший ярко выраженный феодальный характер. В начале феодальной эпохи для Ирана были типичны так называемые шахристаны — небольшие поселения, возникавшие вокруг или рядом с укрепленными усадьбами владетелей округи. К 10 в. центр хозяйственной жизни был перенесен в рабады — торгово-ремесленные предместья, которые стали окружать крепостными стенами. В рабадах сосредоточивались базары, около базарных площадей строились мечети и другие культовые и общественные здания. Самыми крупными городами 10—11 вв. были Рей, Исфахан, Шираз, Нишапур, сохранявшие свое значение и позднее.

От второй половины 10 в. дошли мечети, при возведении которых зодчие отказались от арабской планировки. Так, например, главная часть здания мечети в Нейризе имеет вид глубокого сводчатого айвана. В дальнейшем основу композиции средневековой иранской мечети составляет открытое в прилегающий двор сводчатое или купольное помещение. В этом помещении, своего рода «святилище», обращенном к Мекке, помещался михраб. Происхождение такого сооружения связывают с архитектурной традицией древнеиранских зороастрийских храмов.

В 11—12 вв. во многих городах Ирана стали строить большие четырехайванные мечети, также возродившие старую иранскую архитектурную традицию. «Святилище» располагалось за айваном, обращенным в сторону Мекки.

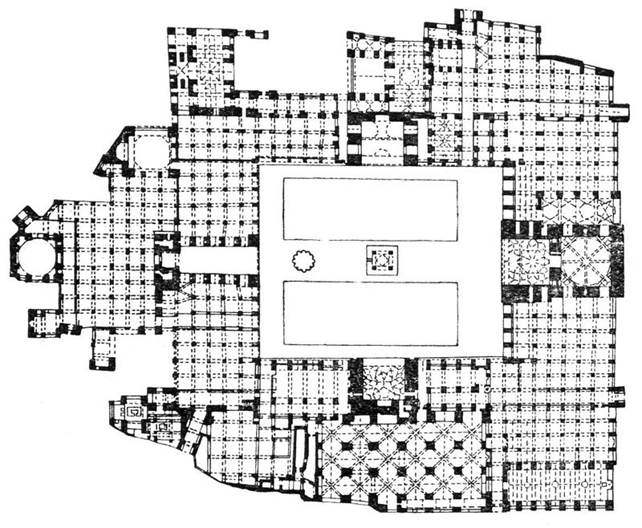

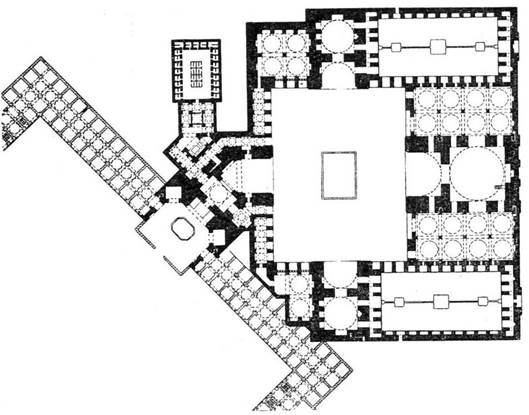

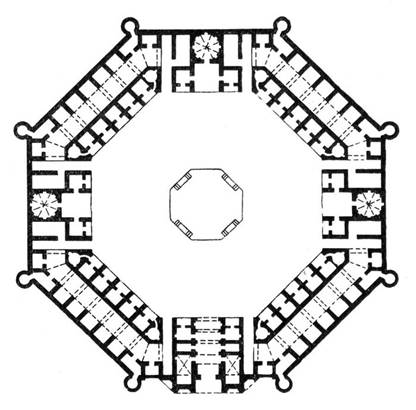

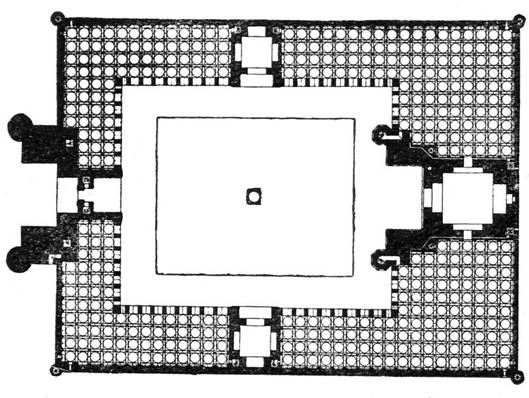

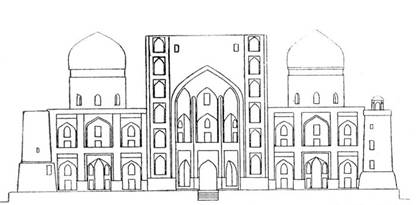

Соборная мечеть в Исфахане. План.

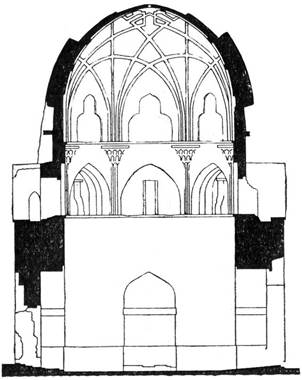

Самым значительным памятником нового типа является соборная мечеть в Исфахане. Построена она была еще в 9 в., но неоднократно перестраивалась. Об архитектуре мечети 11 столетия, когда здание получило характер четырехай-ванной постройки, можно судить по плану основных частей сооружения и по сохранившим свой первоначальный вид интерьерам колонных залов и нескольких купольных помещений. В большой прямоугольный двор мечети выходят четыре айвана, украшенные огромными пештаками (переделаны в 14—16 вв.). За юго-западным пешта-ком сохранилось без изменений купольное «святилище» с михрабом; вторая купольная постройка 11 в. находится в северной части ансамбля. За аркадой двора размещены большие молитвенные залы с квадратными столбами, несущими арки и кирпичные своды. В исфаханской соборной мечети сохранилось более 470 различных сводчатых перекрытий. В колонных залах мечети над лесом столбов и арок раскинулись разнообразные по форме и декоративной отделке своды и купола, часто снабженные световым отверстием в центре. Линии кладки арок, а также крупные геометрические фигуры и нервюры сводов, образуя динамичный узор, обогащают архитектуру колонного зала. В громадном купольном помещении «святилища» превосходно разработана конструкция яруса тромпов с применением стрельчатой арки. Арки яруса тромпов и фриз с надписью, отграничивая свод купола от стен помещения, четко членят объем и пространство интерьера по вертикали на три части. Большая угловая ниша включает в себя многоярусную систему арочек и сводов, при помощи которых тяжесть купола передается на стены. Ярус тромпов, обогащенный дробной аркатурой, контрастирует с гладкой поверхностью стен и купола.

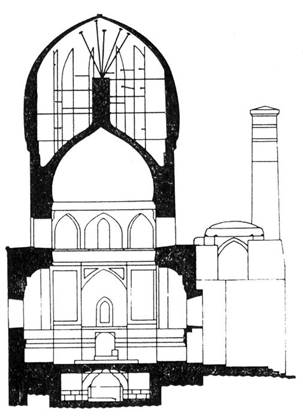

«Святилище» соборной мечети в Исфахане. Разрез

Большие четырехайванные мечети, построенные в 11—12 веках, сохранились в Ардестане (илл. 42), Гольпайгане, Казвине и других городах. «Святилище» соборной мечети в Гольпайгане имеет ярус тромпов, угловые арки которого заполнены ячейками сталактитов. В «святилище» соборной мечети в Казвине на стене ниже яруса тромпов плавно изгибающаяся лента надписи образует узор, подчеркивающий монументальный характер архитектуры интерьера.

Рядом с мечетями возвышались минареты. Иранский минарет 11 — 13 вв. представляет высокую и тонкую, круглую в сечении башню с балкончиком, помещенным в своеобразный фонарь, увенчивающий постройку. Муэззин поднимался наверх по винтовой лестнице, заключенной внутри башни. Конструктивная связь кладки лестницы и стен башни придает иранским кирпичным минаретам удивительную антисейсмическую устойчивость. По высоте минарет иногда делится на два яруса, из которых нижний имеет граненую форму. Стройные по пропорциям изящно орнаментированные кладкой из кирпича минареты 11 и 12 вв. до сих пор возвышаются в Дамгане, Бестаме, Исфахане и многих других городах. В 14 в. возводились парные минареты, фланкирующие небольшой портал.

В Иране сохранилось большое количество мавзолеев — архитектурных сооружений воздвигнутых над могилами особо почитаемых лиц. Характерно, что иранский парод, бережно храня память о крупных национальных поэтах, часто связывает с их именами лучшие из мемориальных и надгробных сооружений далекого прошлого.

Башня Kaбуca близ Горгана. План.

Различаются мавзолеи нескольких типов: башнеобразные постройки, увенчанные шатром кубические или многогранные в плане купольные сооружения, пор-талыш-купольные здания и другие. Особенно интересен первый тип, получивший широкое распространение в Хорасане, Мазендерапе и на территории современного центрального астана (области) Ирана. В этих районах страны в 11 — 12 вв., по-видимому, уже сложились местные школы зодчества, связанные единством творческого метода, но отличавшиеся строительными и художественными приемами. О происхождении башенного типа мавзолеев с шатровым покрытием имеются различные теории. В последние годы советскими исследователями высказана мысль о связи шатровых мавзолеев с древними погребальными сооружениями северных (по преимуществу тюркских) народов Средней Азии. Самый старый точно датированный башенный мавзолей сохранился в Хорасане. Это башня Кабуса близ Горгана, построенная в 1006—1007 гг. (илл. 41). Для облика этого мавзолея характерны строгость почти не украшенных архитектурных форм, стройность пропорций, подчеркнутый вертикализм линий. Круглая столпообразная, слегка сужающаяся кверху башня снабжена во всю пятидесятиметровую высоту десятью двугранными выступами, расположенными на равных расстояниях один от другого. Эти своеобразные контрфорсы острыми гранями разрезают два узких фриза рельефных надписей, помещенных внизу и вверху башни. Коническое слегка нависающее над всем сооружением шатровое покрытие завершает стройную композицию. Башня Кабуса стоит на высоком, вероятно, искусственном земляном холме. Она хорошо обозрима, и ее архитектурная форма воспринимается монолитной, как своего рода обелиск. В надписи на стене башня поэтично названа «высоким замком». Интересные варианты башенного типа представляют мавзолеи 12—начала 13 в. в Рее и Верамине, а также в ряде пунктов Мазендерапа.

Строгость, свойственная иранской архитектуре 11 —12 вв., не исключала, однако, применения орнаментальной декорации, тенденции развития которой были показаны уже на примере мечети в Наине. В 11 —12 вв. господствует монохромная архитектурная декорация: резьба по стуку, кладка из фигурных кирпичей или покрытых резным узором терракотовых плиток. Узорная кирпичная кладка получила большое развитие в Хорасане и, по-видимому, являлась одной из особенностей местной архитектурной школы. В 12 в. начали применяться для украшения зданий цветные изразцы. Об изобразительных тенденциях в архитектурном декоре свидетельствуют происходящие, вероятно, из дворцовых построек стуковые рельефы 12 в. с фигурами всадников и различными сценами придворного быта, изящно вкомпонованными в орнамент.

Таким образом, в 11 — 12 вв. в Иране сложились основные типы монументальных построек средневековой эпохи и получило развитие архитектурно-декоративное искусство.

Монгольское нашествие нанесло тяжелый удар культуре Ирана и на время приостановило строительную деятельность. Однако уже в середине 13 столетия в разных областях страны стали возводиться крупные постройки, определившие следующий этап в истории средневекового иранского зодчества.

Архитектура 13 —14 вв. продолжает и развивает традиции предшествующего периода. Памятников гражданского зодчества известно мало. Сохранились руины нескольких караван-сараев, имевших толстые стены, хорошо защищенные ворота и помещения, расположенные вокруг прямоугольного двора. В большом числе дошли до нас воздвигнутые в это время культовые здания — мечети, медресе и мавзолеи. В этот период были созданы различные архитектурные типы мечети. Наряду с постройками, которые имеют двор, окруженный аркадами и двумя или четырьмя айванами, помещенными на главных осях, получил распространение тип здания мечети, состоящей из большого перекрытого куполом квадратного помещения и портала со стороны входа. Крупнейшие мечети этого периода были построены в Верамине (первая четверть 14 в.), в Натапзе (начало 14 в.), в Кермане (1349) я в ряде других городов.

Обилие сохранившихся в Иране мавзолеев объясняется культом святых, характерным для шиитского толка ислама. Особенно многочисленны могилы «имамзаде» (сыновей имама), служившие местом поклонения. Среди портально-купольных мавзолеев выделяются величественностью форм постройки 14 в. в Тусе и в Иранском Серахсе — близкие мемориальным сооружениям южного Туркменистана.

Башнеобразные мавзолеи во множестве сохранились в северных и центральных областях Ирана. Большая группа многогранных с шатровым покрытием мавзолеев 13 —14 вв. находится в Куме. В архитектуре башнеобразных построек особенно заметны характерные для этого времени тенденции к вытянутым вверх пропорциям, к тонкой изящной моделировке архитектурных форм. При сравнении мавзолеев начала 14 в. с башней Кабуса видно, что вертикальные членения приобрели повое значение. Мавзолей в Бестаме (илл. 44О, так же как и башня Кабуса, имеет двугранные «контрфорсы», но теперь они примыкают один к другому, в результате чего поверхность постройки стала как бы гофрированной. Стены мавзолея в Радкане снаружи кажутся составленными из полуколонн, покрытых узорной кладкой из кирпича. Переход к венчающему постройку фризу решен при помощи фестончатых узорных арок. Новые формы с их более сложным ритмом обогащают архитектуру, лишают ее былой суровости, но не нарушают ясности композиции.

Для развития монументальной архитектуры 13 —14 вв. характерно нарастание декоративного начала. Это не следует, однако, понимать упрощенно и представлять процесс как простое изменение в соотношении конструктивных и декоративных особенностей архитектуры.

На протяжении всей эпохи зрелого феодализма иранские зодчие в соответствии с встававшими перед ними идейно-образными задачами решали проблему синтеза архитектуры и декоративного искусства, гармонично сочетая в лучших своих произведениях конструктивно-строительное и художественное начала.

Мастера архитектурного орнамента продолжали использовать технику резьбы по стуку, обогащая узор сюжетно и пластически. Замечательный памятник декоративного искусства представляет убранство интерьера мавзолея в Хамадане, который большинство исследователей относит к началу 14 столетия. В интерьере мавзолея сохранились большие стуковые панно, покрытые рельефным резным узором. Симметрично изогнутые и переплетенные между собой ветви и стебли как бы обросли крупными цветами и листьями. Вся эта масса растительных форм, «уложенная» на плоскости стены, не превращена в плоскостную орнаментику: стебли изгибаются, далеко выдаются упругие закругленные края крупных листьев. Поэтому поверхность стены напоминает «живую изгородь» из растений, расположенных, однако, по законам декоративного орнамента, проникнутого строгим и сложным ритмом. Можно думать, что в орнаментальном уборе мавзолея поэтически образно воплощено представление о райском саде, который мусульмане считали уделом праведных в загробном мире.

В мечетях 13—14 вв. резьбой по алебастру богато украшены михрабы. В композиции орнамента и надписей, окружающих михраб, господствуют определенный канон и строгий ритм. Согласно твердо установившемуся правилу, михрабная ниша трактована в виде одной или нескольких расположенных одна в другой стрельчатых арок, опирающихся на полуколонны. Надписи из Корана, широкой П-образно изогнутой лентой с трех сторон охватывая михраб и обрамляя арки, воспринимаются как часть орнамента. Их вязь сливается с мелким цветочным узором, а вертикальные линии алисров и ламов переплетаются с изгибами растительных стеблей.

Превосходно декорированные резным стуком михрабы 14 в. сохранились в соборных мечетях Исфахана, Абаркуха, Бестама и других.

Рост декоративных тенденций вызвал развитие и широкое применение в архитектуре цветной декорации. Особенно известны иранские люстровые изразцы 12 —14 вв. Ими украшали михрабы. Замечательный люстровый михраб, датированный 1226 г., происходит из Катана.

Самыми богатыми по рисунку и краскам были звездообразные и крестообразные по форме изразцы, из которых по определенной системе выкладывались в интерьерах зданий большие панели. На изразцах, служивших украшением светских построек, часто изображены различные сцены с фигурами людей и животных (илл. 43). Люстровые краски как бы светятся из-под глазури, что придает им особую мягкую тональность. Мерцание золотистых красок, иногда усиленное рельефом надписей и орнамента, сообщает узору своеобразную подвижность и почти сказочную красоту.

В 14 в. цветное убранство стало применяться и на стенах снаружи зданий. Появились новые технические и художественные приемы: узорная кладка из глазурованных и неглазурованных кирпичей, резная керамическая мозаика, украшение стены плитками расписной майолики и др.

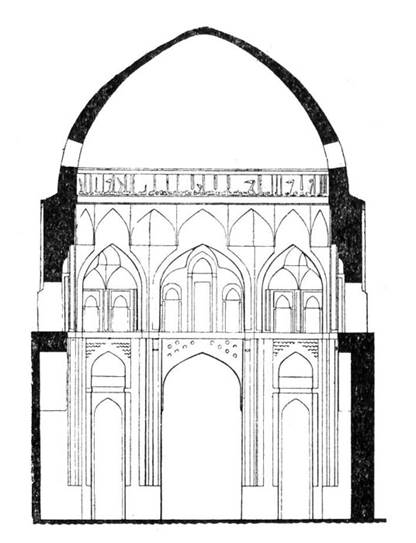

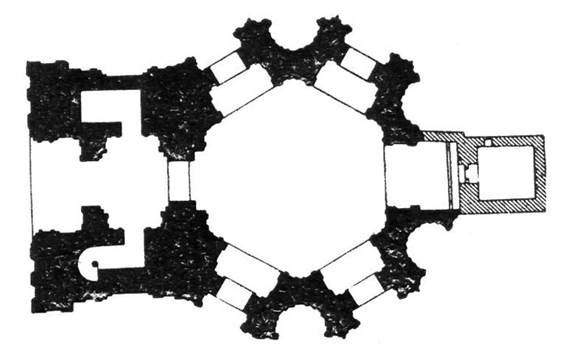

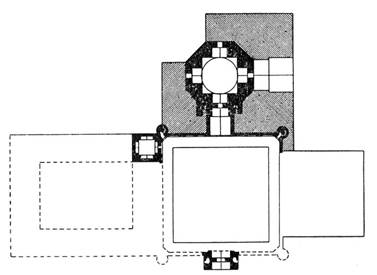

Новые качества архитектуры 13 —14 вв. ярко проявились в одном из лучших памятников иранского средневекового зодчества — мавзолее хана Олджейту в Сул-тании (илл. 45). Это здание, возведенное между 1307 —1313 гг. мастером Ходжи Алишаком из Тебриза, представляет большую восьмиугольную трехъярусную постройку, увенчанную высоким вытянутым вверх и заостренным куполом, вершина которого расположена на высоте 52 м.от уровня земли(Здание в основном было закончено в 1309 г., когда Олджейту стал шиитом и решил перенести в мавзолей останки крупнейших шиитских святых. В связи с этим в узор на стенах мавзолея было включено имя Али. В дальнейшем Олджейту отказался от своего намерения и велел внести в декор интерьера некоторые изменения.). Огромный мавзолей, возвышаясь над крышами города, до сих пор определяет архитектурный силуэт Султании. Величественность художественного образа постройки достигнута гармонией пропорций и тонко найденным соотношением архитектурно-пластических и декоративных приемов.

Восьмигранный объем мавзолея трактован очень монументально. На гранях нижних двух ярусов прорезаны лишь невысокие стрельчатые входы и расположенные над ними узкие окна. Третий, верхний ярус облегчен аркатурой, выходящей в галлерею, устроенную в толще стены по всему периметру восьмигранника. Для подъема на галлерею служат лестницы, помещенные в треугольных в плане пристройках, примыкающих к двум граням здания. Громадный купол (составляющий две пятых общей высоты сооружения) был окружен восемью минаретообразными башнями, установленными над аркатурой третьего яруса на каждом углу постройки. Арки и минареты пластически обогащают архитектуру здания и связывают ее с окружающим пространством. При общей уравновешенности и статичности композиции сопоставление стрельчатых контуров купола, ниш и арок вносит в архитектуру мавзолея момент динамики. Абрис огромного купола повторяется в мерном ритме арок, расположенных по три на каждой грани — широкая посередине и две более узкие по сторонам. На нижней массивной части здания стрельчатый абрис дробит поверхность стены, возникая не только в контуре дверных и оконных проемов, но и в целой сети плоских декоративных нишек. Важной новой чертой архитектуры мавзолея Олд-жейту является цвет на поверхности стен и купола мавзолея снаружи. Декоративность в архитектуре мавзолея Олджейту основана на контрасте ярких и блестящих цветных изразцов с охристой матовой поверхностью кирпичной кладки стен. Нижняя часть постройки и столбы галлереи украшены сравнительно скромно бирюзовыми плитками; в тимпанах арок галлереи узор выложен изразцовой мозаикой синего и бирюзового цветов. Верх весьмерика опоясывает широкий голубой сталактитовый карниз. Динамичный спиралевидный геометрический узор размещен на стволах минаретов и по низу купола. Нарастая кверху, цветовой аккорд завершался яркой, блестевшей в лучах солнца интенсивно голубой шапкой купола. Колористическая насыщенность, не нарушая монументального характера композиции, придала архитектурному образу большую эмоциональную выразительность и подчеркнуто декоративный характер.

Мавзолей хана Олджейту в Султании. Разрез.

В интерьере зодчий решает в основном пространственную задачу . Здесь менее четко выражено членение на ярусы. Каждая из восьми граней помещения имеет высокую устремленную вверх стрельчатую нишу, внутри которой размещены вход и окна. Ярус тромпов заменен широким сталактитовым карнизом, который образует мягкий переход к глубокой полусфере купола. Как и снаружи, стены интерьера, своды и купол покрыты диетным узором и надписями, исполненными росписью по штукатурке, а также изразцами. Цветным узором украшены также своды галлереи, расположенной в верхней части постройки.

В 13 и особенно в 14 столетии монументальная архитектура Ирана достигла большого совершенства. Единая по строительным и художественным принципам, она вместе с тем отличалась своеобразием в различных областях и крупных городах страны. Наиболее ярко местные черты сказались в это время на юге в архитектуре Иезда и других городов. Здссь встречаются особой формы сильно вытянутые вверх порталы, оригинальной системы своды, много своеобразия проявляется в архитектурной орнаментике.

В конце 14 и в 15 в. зодчество Ирана развивалось под сильным воздействием Замечательных достижений архитектуры Самарканда и других городов Средней Азии. Из построек этого времени заслуживает особого внимания архитектурный комплекс в Мешхеде у могилы особо почитаемого имама Резы. Сооруженные Здесь культовые здания имеют огромные дворы, рассчитанные на тысячи богомольцев. Громадные айваны и стены этих построек покрыты богатейшим красочным узором. Среди других особенно выделяется мечеть Гаухар-Шад (илл. 46), построенная в 1405—1417 гг. Кавамаддином Ширази, одним из крупнейших зодчих 15 в., который работал в Мешхеде, а затем в Герате.

С 8 по 15 столетие средневековое иранское зодчество прошло большой путь развития, включавший периоды как высокого подъема, так и временного ослабления, особенно в годы разрушительного вторжения кочевников. Сохранившиеся памятники показывают крупные достижения иранских зодчих в разработке конструкций, в выработке пластически ясных архитектурных форм, в своеобразном решении синтеза монументальной архитектуры и декоративного орнамента. На протяжении средних веков в Иране существовала монументальная живопись. Письменные источники свидетельствуют о создании еще в 8—10 вв. стенных росписей, изображавших сцены из эпоса и жизни феодалов. Интересные фрагменты стенных росписей 8—9 вв. с изображением фигур людей и орнаментов открыты в Нишапуре раскопками 1930-х гг. Памятников более позднего времени исследователям известно очень мало. Не дошли до нас и иранские миниатюры, датированные временем раньше 14 века; вероятно, эти произведения погибли при завоевании страны монголами.

Мавзолей хана Олджейту в Судтании. План.

Однако роспись люстром и особенно цветными эмалями на произведениях керамики 11—12 и особенно 13 столетий позволяет судить о характере иранской живописи этого периода. Особенности, присущие росписям на керамических изделиях, обнаруживают близость `к миниатюрам арабо-месопотамской школы.

В конце 14 в. выдвинулась ширазская школа иранской миниатюры. Главный город южноиранской провинции Фарс, родина великих персидских поэтов Саади и Хафиза, один из древних культурных очагов — Шираз — в период монгольского владычества и позднее сохранял значение видного художественного центра. При дворе местных династий процветали поэзия и живопись. К первым известным образцам ширазской миниатюры относятся иллюстрации к «Шах-наме» 1370 г. (Стамбул, музей Топкапу), а также более поздние, но близкие к ним по стилю миниатюры «Шах-наме» 1393 г. (Каир, Египетская национальная библиотека). Произведения эти, представляющие ранний этап в развитии ширазской школы, еще достаточно примитивны. У них упрощенная композиция, неразвитые пейзаж-вые фоны, довольно тусклая гамма красок. На плоскости листа размещены коротконогие и большеголовые фигуры людей со своеобразным «ширазским» — широким и округлым — типом лица. Но уже и этим миниатюрам присуща та лаконичная и выразительная простота, которая характеризует ширазскую школу конца 14 — начала 15 столетия.

Прекрасным образцом ширазской миниатюры второй половины 14 в. могут служить иллюстрации «Хамсе» Хосрова Дсхлеви (Ташкент, Институт востоковедения). Некоторая их незавершенность, вероятно, объясняется каким-то чрезвычайным событием, возможно завоеванием Тимура, когда манускрипт в качестве добычи попал в Самарканд. Среди иллюстраций преобладают лирические сюжеты, часто встречаются изображения влюбленных. Сходные с упомянутыми иллюстрациями «Шах-наме», эти миниатюры обнаруживают большую зрелость стиля. Немногофигурные, очень ясные по композиции, красивые по цвету, уравновешенные по ритму, они сочетают простоту с изяществом, обобщенность с изысканностью. Преобладают светлые фоны, на которых особенно четко выступают плавные очертания несколько приземистых фигур. Нарядно сочетание красных, оранжевых, кремово-розовых, желтых тонов.