Тема 6. Коллоидная химия.

Тема 6. Коллоидная химия.

Урок № 6.8. Устойчивость и коагуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию.

Вопросы устойчивости дисперсных систем занимают центральное место в коллоидной химии, поскольку эти системы в основном термодинамически неустойчивы.

Под устойчивостью системы понимают постоянство во времени ее состояния и основных свойств: дисперсность равномерного распределения частиц дисперсной фазы в объеме дисперсионной среды и характера взаимодействия между частицами.

Частицы дисперсной системы, с одной стороны, испытывают действие земного притяжения; с другой стороны, они подвержены диффузии, стремящейся выровнять концентрацию во всех точках системы. Когда между этими двумя силами наступает равновесие, частицы дисперсной фазы определенным образом располагаются относительно поверхности Земли.

По предложению Н.П. Пескова (1920г) устойчивость дисперсных систем подразделяют на два вида:

- кинетическая (седиментационная) устойчивость – свойство дисперсных частиц удерживаться во взвешенном состоянии, не оседая (противостояние частиц силам тяжести).

(условия устойчивости – высокая дисперсность частиц, участие частиц дисперсной фазы в броуновском движении);

- агрегативная устойчивость – способность частиц дисперсной фазы оказывать сопротивление слипанию (агрегации) и тем самым сохранять определенную степень дисперсности этой фазы в целом.

Дисперсные системы по устойчивости делят на два класса:

- термодинамически устойчивые (лиофильные коллоиды);

- термодинамически неустойчивые (лиофобные системы).

Первые самопроизвольно диспергируются и существуют без стабилизатора. К ним относятся растворы ПАВ, растворы ВМС.

Свободная энергия Гиббса термодинамически устойчивой системы уменьшается (DG<0).

К термодинамически неустойчивым системам относятся золи, суспензии, эмульсии (DG>0).

В последнее время различают также конденсационную устойчивость: система образует непрочные агрегаты (флокулы) или рыхлые осадки – частицы теряют свою индивидуальную подвижность, но сохраняются как таковые в течение длительного времени.

Коагуляция

Лиофобные коллоиды являются термодинамически неустойчивыми системами, существующими благодаря стабилизации за счет возникновения защитных ионных или молекулярных слоев. Следовательно, изменение состояния этих слоев может привести к потере устойчивости и затем к выделению дисперсной фазы.

Коагуляция - процесс слипания (слияния) коллоидных частиц с образованием более крупных агрегатов с последующей потерей кинетической устойчивости.

В общем смысле под коагуляцией понимают потерю агрегативной устойчивости дисперсной системы.

Скрытая стадия коагуляции – очень быстрая – размер частиц увеличивается, но осадок не выпадает – изменение окраски, помутнение.

Явная стадия – выпадение осадка, выделение двух фаз в растворе. Осадок называется коагулят.

Конечным итогом коагуляции могут быть два результата: разделение фаз и образование объемной структуры, в которой равномерно распределена дисперсионная среда (концентрирование системы). В соответствии с двумя разными результатами коагуляции различают и методы их исследования (для первого результата – оптические, например, для второго – реологические).

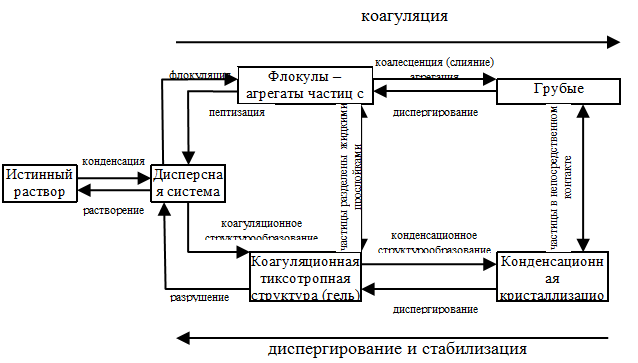

Основные процессы, которые могут происходить в дисперсных системах, показаны на рис. 5.1.

Из схемы видно, что понятие коагуляция включает в себя несколько процессов (флокуляция, коалесценция, агрегация, структурообразование), идущих с уменьшением удельной поверхности системы.

Рис. 5.1. Процессы, происходящие в дисперсных

системах.

Коагуляция может быть вызвана разными факторами:

- введением электролитов;

- нагреванием или замораживанием дисперсной системы;

- механическим воздействием;

- высокочастотными колебаниями;

- ультрацентрифугированием и др. факторами.

Наиболее важным и изученным является действие электролитов.

Действие электролитов на коагуляцию

Установлен ряд эмпирических закономерностей воздействия электролитов, которые известны под названием правил коагуляции:

1. Любые электролиты могут вызвать коагуляцию, однако заметное воздействие они оказывают при достижении определенной концентрации.

Порог коагуляции – минимальная концентрация электролита, вызывающая коагуляцию (g, моль/л; иногда Ск ).

Порог коагуляции определяют по помутнению, изменению окраски или по началу выделения дисперсной фазы в осадок.

Устойчивость дисперсных систем характеризует способность дисперсной фазы сохранять состояние равномерного распределения частиц во всем объеме дисперсионной среды.

Существует два вида относительной устойчивости дисперсных систем: седиментационная и агрегативная.

Седиментационная устойчивость – способность системы противостоять действию силы тяжести. Седиментация – это оседание частиц в растворе под действием силы тяжести.

Условие седиментационного равновесия: частица движется с постоянной скорость, т. е. равномерно, сила трения уравновешивает силу тяжести

Агрегативная устойчивость характеризует способность частиц дисперсной фазы противодействовать их слипанию между собой и тем самым сохранять свои размеры.

При нарушении агрегативной устойчивости происходит коагуляция – процесс слипания частиц с образованием крупных агрегатов. В результате коагуляции система теряет свою седиментационную устойчивость, т. к. частицы становятся слишком крупными и не могут участвовать в броуновском движении.

Причины коагуляции:

> изменение температуры;

> действие электрического и электромагнитного полей;

> действие видимого света;

> облучение элементарными частицами;

> механическое воздействие;

> добавление электролита и др.

Наибольший практический интерес вызывает коагуляция электролитами.