Тактика медсестры при проведении вагосимпатической блокады по А. В. Вишневскому

1. Положить пациента на спину с валиком под лопатками.

2. Повернуть голову набок в противоположную от повреждения сторону.

3. Вытянуть руку со стороны блокады вдоль туловища.

4. Приготовить спирто-новокаиновую смесь: 2%-ный раствор новокаина — 8 мл; 96%-ного спирта этилового —2 мл; шприцы на 10 мл и 20 мл; иглы разных размеров, раствор антисептика, перевязочный материал.

5. Во время проведения блокады следить за состоянием пострадавшего.

Удаление дренажа из плевральной полости

Приготовить: шприц с раствором новокаина, иглодержатель, кожную иглу, 2 шелковые нити № 6 длиной 18-20 см, ватные шарики, пинцет, салфетки, клеол.

После проведения врачом обработки кожи, анестезии, прошивания кожи вокруг дренажа, медсестра удерживает концы нитей в натянутом состоянии.

Затянуть нити, после того как хирург удалит дренаж, и передать концы нитей хирургу.

Наложить асептическую повязку и следить за ее состоянием.

Первая помощь при начинающемся мастите

· После кормления ребенка сцедить молоко;

· обработать соски и ореолу раствором антисептика;

· наложить тугую и слегка приподнимающую грудь повязку;

· наложить пузырь со льдом на несколько часов, с перерывами по 10-15 мин;

· сообщить врачу о состоянии пациентки;

· по назначению врача наложить масляно-бальзамическую повязку.

Профилактика мастита

Ежедневно несколько раз в день обмывать грудь теплой мыльной водой, затем тщательно просушивать чистым полотенцем.

После каждого кормления сцеживать молоко до последней капли.

Обрабатывать соски и ореолу бриллиантовым зеленым, маслом календулы.

Несколько раз в день проводить воздушные ванны.

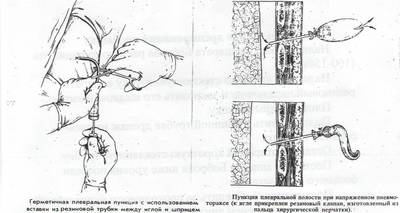

Пункция плевральной полости

Не носить сильно стесняющей одежды.

Показания: пневмоторакс, гемоторакс, эмпиема плевры, экс-

судативный плеврит, определение характера и количества^ содер

жимого плевральной полости, введение лекарственных веществ

в плевральную полость.

Для удаления воздуха пункцию осуществляют во втором межреберье по срединно-клюяичной линии или в пятом или шестом меж-реберье по средней или задней подмышечной линий. При гидро-и гемотораксе пункцию можно выполнять в VII—IX межреберье по задней подмышечной или лопаточной линии.

Техника:

1. Обезболивание осуществляют в положении больного сидя или полулежа на спине, инфильтрируя 0,25% раствором новокаина все слои грудной стенки, включая плевру.

2. Шприц вновь заполняют раствором новокаина и соединяют его с толстой, пункционной иглой, снабженной резиновой трубкой.

3. Резиновую трубку и иглу заполняют раствором новокаина.

3. Иглу вкалывают в межреберный промежуток по верхнему краю ребра. Внезапная боль свидетельствует о проколе париетальной плевры.

4. Перед проколом плевры целесообразно создать в шприце разряжение тракцией поршня на себя.

5. Когда в шприц начинает поступать содержимое плевральной полости, продвижение иглы прекращают.

6. После аспирации порции плеврального содержимого, резиновую трубку пережимают зажимом, шприц отсоединяют и опорожняют.

7. Шприц снова присоединяют к трубке и манипуляцию продолжают до прекращения поступления содержимого.

8. После окончания пункции иглу извлекают, а место прокола заклеивают лейкопластырем. -

При клапанном пневмотораксе пункцию осуществляют немед

ленно: .

1.Плевральную полость пунктируют толстой иглой типа Дюфо во втором мёжреберье по срединно-ключичной линии (предварительно обезболивание новокаином).

2. Воздух с шумом устремляется наружу.

3. К свободному концу иглы прикрепляют резиновый клапан (палец с разрезом на верхушке от резиновой перчатки).

4. Иглу, наклоняют книзу и фиксируют к коже лигатурой или лейкопластырем,- чтобы она не .сместилась при транспортировке.

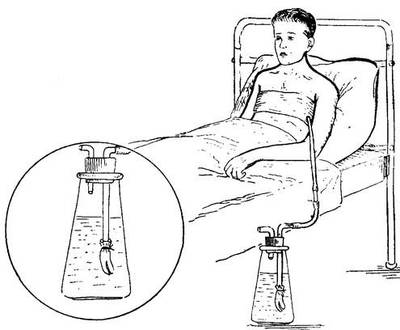

Проведение дренирования по Бюлау

1. Налить в банку аппарата Боброва раствор фурацилина(100-150мл).

2. Надеть на длинную стеклянную трубку аппарата резиновый напальчник и закрепить его шелковой нитью.

3. Плотно закрыть банку.

4. Подсоединить к длинной трубке дренаж из плевральной полости.

5. Оставить открытой короткую стеклянную трубку.

6. Поставить аппарат Боброва ниже уровня постели больного на подставку.

Примечания: 1. Следить за проходимостью дренажной системы и наполнением аппарата Боброва. 2. При смене аппарата Боброва вначале накладывается зажим на дренажную трубку; снимается зажим после смены аппарата.

Контрольно – проверочный блок.

Контрольные вопросы:

1. Назовите особенности обследования больных с заболеваниями органов грудной клетки.

2. Какие инструменты необходимы для проведения плевральной пункции?

3. Какие возможны осложнения при переломе ребер?

4. Составьте план обследования больного с подозрением на абсцесс легкого.

5. У вас на приеме больной с жалобами на кровохарканье. Какова ваша тактика?

6. В чем опасность трещин сосков? Опишите методы профилактики трещин сосков.

7. Чем лактостаз отличается от мастита?

10. Какие стадии острого мастита вы знаете? Охарактеризуйте лечение мастита в зависимости от стадии.

11. Как правильно выполнять самообследование молочных желез?

12. Какие формы рака молочной железы вы знаете?

13. Какие доброкачественные новообразования молочной железы вам известны? Перечислите методы их лечения.

Тест-контроль

Тема: «Хирургические заболевания органов грудной клетки»

МДК 02.02. Оказание медицинских услуг в хирургии

1 вариант.

Дайте один правильный ответ

1. К врожденным аномалиям грудной клетки относятся:

а) кифосколиоз;

б) кифоз;

в) сколиоз;

г) воронкообразная грудь.

2. К приобретенным деформациям грудной клетки относятся:

а) воронкообразная грудь;

б) кифосколиоз;

в) куриная грудь;

г) раздвоение ребра.

3. Назовите основной симптом рака легкого:

а) кровохарканье;

б) болезненность при постукивании груди и позвоночника;

в) диспноэ;

г) сухой лающий кашель;

д) все вышеперечисленное.

4. Ранняя диагностика рака легкого возможна при:

а) исследовании газового состава крови;

б) медиастиноскопии;

в) аускультации и перкуссии;

г) массовой флюорографии;

д) исследовании внешнего дыхания.

5. Гематогенные метастазы рака молочной железы чаще всего отмечаются в:

а) позвоночнике;

б) печени;

в) надпочечниках;

г) коже;

д) легких.

6. Редким симптомом рака молочной железы II стадии считается:

а) пальпация опухолевидного образования;

б) симптом «площадки»;

в) симптом «морщинистости»;

г) боль.

7. Факторы риска рака молочной железы:

а)курение;

б) возраст (40-50) лет;

в) атрофический гастрит;

г) отсутствие родов;

д) многочисленные роды;

ж) переохлаждение.

8. К факторам риска развития рака молочной железы относятся:

а) проживание в развивающейся стране;

б) атрофический гастрит;

в) многочисленные роды;

г) возраст (40-50 лет);

д) переохлаждение

9. Сколько периодов в своем развитии имеет острый абсцесс легкого?

а) два;

б) три;

в) один;

г) четыре.

10. К специфическим хирургическим заболеваниям легких относится:

а) бронхоэктатическая болезнь;

б) гангрена легких;

в) туберкулез легких;

г) абсцесс легкого.

11. Основной этиологической причиной возникновения рака легкого является:

а) курение;

б) промышленные канцерогены;

в) заболевания легких;

г) травмы легких.

12. Самообследование молочных желез необходимо начинать:

а) с осмотра кожи сосков;

б) осмотра белья;

в) пальпации;

г) перкуссии.

13. При остром мастите инфекция проникает следующим путем:

а) лимфогенным;

б) галактогенным;

в) гематогенным;

г) всеми вышеперечисленными.

14. В зависимости от стадии развития воспаления в железе маститы делятся на:

а) подкожные;

б) инфильтративные;

в) интрамаммарные;

г) субареолярные.

15 . В зависимости от локализации гнойника маститы могут быть:

а) серозные;

б) инфильтративные;

в) гнойно-деструктивные;

г) ретромаммарные.

16. Основными причинами мастопатии являются:

а) дисгормональные нарушения;

б) воспалительные заболевания;

в) травмы;

г) врожденные заболевания.

17. Ведущим фактором риска возникновения рака молочной железы является:

а) наследственность по материнской линии;

б) возраст

в) гормональные нарушения;

г) послеродовые маститы.

Тест-контроль

Тема: «Хирургические заболевания органов грудной клетки»

МДК 02.02. Оказание медицинских услуг в хирургии

2 вариант.

Дайте один правильный ответ

1. Ведущим фактором риска возникновения рака молочной железы является:

а) наследственность по материнской линии;

б) возраст

в) гормональные нарушения;

г) послеродовые маститы.

2. Основными причинами мастопатии являются:

а) дисгормональные нарушения;

б) воспалительные заболевания;

в) травмы;

г) врожденные заболевания

3. В зависимости от локализации гнойника маститы могут быть:

а) серозные;

б) инфильтративные;

в) гнойно-деструктивные;

г) ретромаммарные

4. В зависимости от стадии развития воспаления в железе маститы делятся на:

а) подкожные;

б) инфильтративные;

в) интрамаммарные;

г) субареолярные.

5. При остром мастите инфекция проникает следующим путем:

а) лимфогенным;

б) галактогенным;

в) гематогенным;

г) всеми вышеперечисленными.

6. Самообследование молочных желез необходимо начинать:

а) с осмотра кожи сосков;

б) осмотра белья;

в) пальпации;

г) перкуссии.

7. Основной этиологической причиной возникновения рака легкого является:

а) курение;

б) промышленные канцерогены;

в) заболевания легких;

г) травмы легких.

8. К специфическим хирургическим заболеваниям легких относится:

а) бронхоэктатическая болезнь;

б) гангрена легких;

в) туберкулез легких;

г) абсцесс легкого.

9. Сколько периодов в своем развитии имеет острый абсцесс легкого?

а) два;

б) три;

в) один;

г) четыре.

10. К факторам риска развития рака молочной железы относятся:

а) проживание в развивающейся стране;

б) атрофический гастрит;

в) многочисленные роды;

г) возраст (40-50 лет);

д) переохлаждение

11. Факторы риска рака молочной железы:

а) курение;

б) возраст (40-50) лет;

в) атрофический гастрит;

г) отсутствие родов;

д) многочисленные роды;

ж) переохлаждение.

12. Перкуторный звук при остром гнойном плеврите:

а)тупой;

б) усилен;

в) звонкий;

г) отчетливый.

13. Гематогенные метастазы рака молочной железы чаще всего отмечаются в:

а) позвоночнике;

б) печени;

в) надпочечниках;

г) коже;

д) легких

14. Ранняя диагностика рака легкого возможна при:

а) исследовании газового состава крови;

б) медиастиноскопии;

в) аускультации и перкуссии;

г) массовой флюорографии;

д) исследовании внешнего дыхания.

15. Назовите основной симптом рака легкого:

а) кровохарканье;

б) болезненность при постукивании груди и позвоночника;

в) диспноэ;

г) сухой лающий кашель;

д) все вышеперечисленное.

16. К приобретенным деформациям грудной клетки относятся:

а) воронкообразная грудь;

б) кифосколиоз;

в) куриная грудь;

г) раздвоение ребра.

17. К врожденным аномалиям грудной клетки относятся:

а) кифосколиоз;

б) кифоз;

в) сколиоз;

г) воронкообразная грудь

Ситуационные задачи.

Ситуационная задача № 1

Фельдшера пригласили к больной. Возраст больной 25 лет. Выписалась из родильного отделения неделю назад. Жалобы на боль в грудной железе справа. Температура 38°. Боли и нагрубание молочной железы появились в родильном отделении. Дома состояние ухудшилось, особенно после того, как из-за болей перестала прикладывать к этой груди ребенка и сцеживать из-за болей молоко.

Объект тно: Правая грудная железа увеличена. Кожа в области наружном квадрате несколько гиперемирована. При пальпации определяется инфильтрат, в центре размягчение. Подмышечные узлы справа увеличены, болезненны.

Задания:

I. Тактика фельдшера.

1. Срочно направить к хирургу

2. Можно лечить на ФАП

3. Произвести оперативное лечение на ФАП

4. Можно лечить домашними средствами (тепло, компрессы)