Опухоли молочной железы

Доброкачественные опухоли

Патологоанатомическая картина.

Опухоль состоит из пролиферирующих эпителиальных элементов и соединительной ткани. Различают пери-и интраканаликулярные фиброаденомы. Размеры опухоли различны — от микроскопических до гигантских (листовидная опухоль молочной железы).

Клиническая картина и диагностика.

Фиброаденома имеет округлую форму, четкие контуры, ровную гладкую поверхность, не спаяна с окружающими тканями. Пальпация ее безболезненна. При пальпации молочной железы в положении лежа опухоль не исчезает. ДМИ Маммография, УЗИ.

Фиброаденома (аденофиброма) — доброкачественная опухоль молочной железы, наиболее часто встречающаяся в возрасте 15—35 лет в основном (90%) в виде одиночного узла. Некоторые исследователи относят фиброаденому к дисгормональным дисплазиям.

Лечение. Опухоль обычно удаляют вместе с выраженной капсулой и небольшим количеством окружающей молочную железу ткани. У молодых женщин при операции следует позаботиться о косметическом результате.

Липома — доброкачественная опухоль, развивающаяся из жировой ткани, обычно располагается над тканью молочной железы и в ретромаммар-ном пространстве. Опухоль мягкой консистенции, дольчатого строения. Встречается чаще у пожилых женщин. На маммограмме выявляется в виде просветления с четкими ровными контурами на фоне более плотной железистой ткани.

Лечение. Удаление опухоли.

Злокачественные опухоли

Рак молочной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся обычно из эпителия молочных протоков (80%) и долек железы.

Заболеваемость раком молочной железы у женщин неуклонно увеличивается в последние десятилетия и занимает одно из первых мест среди злокачественных новообразований. Частота рака молочной железы колеблется от 80 (США) и 76,1 (Великобритания) до 48,4 (ФРГ) и 46 (Россия) на 100 000 женского населения. Рак молочной железы среди мужчин составляет 0,2 на 100 000 человек. В Москве и Санкт-Петербурге рак молочной железы — наиболее частое онкологическое заболевание у женщин.

Этиология. Причиной, способствующей развитию рака молочной железы, является сочетание нескольких факторов риска: 1) наличие рака молочнои железы у прямых родственников; 2) раннее менархе; 3) позднее наступление менопаузы; 4) поздние первые роды (после 30 лет), не рожавшие женщины; 5) фиброкистозная мастопатия при наличии участков атипической гиперплазии эпителия молочных желез; 6) внутрипротоковый или дольковый рак in situ в анамнезе (инвазивный или неинвазивный); 7) мутация генов BRCA-1, BRCA-2 и BRCA-3.

Патологоанатомическая картина. Рак молочной железы чаще развивается из эпителия млечных протоков. Правая и левая молочные железы поражаются одинаково часто.

Макроскопически различают узловую и диффузную формы рака молочной железы

Клиническая картина. При диффузном раке опухолевый узел в железе в большинстве случаев не пальпируется. Опухоль выявляется в виде инфильтрата без четких границ, который может занимать значительную часть молочной железы. Диффузная форма наблюдается при отечно-инфильтративном, воспалительном (маститоподобном или рожистоподобном) и панцирном раке. Диффузные формы рака характеризуются быстрым ростом и ранним метастазированием. Прогноз неблагоприятный.

Метастазирование рака молочной железы происходит главным образом лимфогенным и гематогенным путями, наиболее часто в кости, легкие, плевру.

При определении стадии заболевания учитывается размер опухоли и распространенность процесса (Т — tumor), метастазы в регионарные лимфатические узлы (N — nodus) и наличие отдаленных метастазов (М — metastasis).

В нашей стране принята клинико-анатомическая классификация рака молочной железы с выделением четырех стадий распространения опухолевого процесса, которым соответствуют следующие сочетания TNM по Международной классификации.

Клинические стадии (основаны на TNM)

1. стадия (Т N0 МО).

2. стадия — опухоль менее 2 см в диаметре, нет поражения лимфатических узлов и отдаленных метастазов. Пятилетняя выживаемость 85% (Т1 N0 М О ) .

IIа стадия — опухоль 2—5 см в диаметре. Пальпируются подвижные подмышечные лимфатические узлы, отдаленных метастазов нет. Пятилетняя выживаемость 66%

IIIа стадия — опухоль более 5 см, возможно локальное прорастание, пальпируются лимфатические узлы за пределами подмышечной области, отдаленных метастазов нет. Пятилетняя выживаемость 41% .

IV стадия характеризуется отдаленными метастазами. Пятилетняя выживаемость 10%

Клиническая картина и диагностика. В доклинической стадии выявление опухоли возможно при специально организованном диспансерном обследовании, включающем ультразвуковое исследование, маммографию. При этом обнаруживают опухоли или скопление микрокальцинатов диаметром до 0,5 см, которые не могут быть выявлены при пальпации. Обычно женщина сама обнаруживает опухоль в молочной железе, что заставляет ее обратиться к врачу. Иногда это происходит неожиданно для больной при профилактическом осмотре или обращении к врачу по поводу другого заболевания. В этот период опухоль обычно уже имеет диаметр 2— 5 см.

Узловая форма. При этой форме рака пальпируется узел плотной консистенции, чаще безболезненный, с неровной поверхностью и нечеткими контурами. Отмечается положительный симптом Кенига (опухоль не исчезает при переводе пациентки из положения сидя в положение лежа).

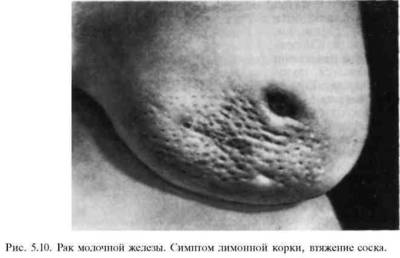

Для выяснения связи опухоли с кожей последняя берется в небольшую складку над образованием. Если этот прием удается так же хорошо, как и на некотором отдалении от места расположения опухоли, можно говорить о том, что кожа с ней не связана. Морщинистость кожи над опухолью может появляться уже на ранних стадиях рака. Этот симптом указывает на то, что опухоль растет наиболее интенсивно по направлению к коже, прорастая жировую клетчатку и расположенные в ней соединительнотканные связки. По мере увеличения размера опухолевого узла происходит втяжение кожи — симптом "умбиликации" (рис. 5.9). Симптом "лимонной корки" является признаком распространения опухолевого процесса в глубоких кожных лимфатических щелях; при этом появляется отек, а на коже над опухолью резко выступают поры потовых желез (рис.)

Степень вовлечения подлежащих тканей в процесс определяют, захватывая опухоль пальцами и смещая ее в продольном и поперечном направлениях. После этого выявляют подвижность опухоли при отведенной до прямого угла руке,

т. е. при растянутой большой грудной мышце, а также при плотно приведенной руке, т. е. при сокращенной грудной мышце. Если при этом подвижность опухоли резко уменьшается, можно считать прорастание доказанным. Полная неподвижность опухоли свидетельствует о значительной степени прорастания опухоли в грудную стенку (симптом Пайра).

Для определения связи опухоли с соском его фиксируют пальцами одной руки, а пальцами другой руки (плашмя) опухоль прижимают к грудной стенке. При смещении соска опухоль остается неподвижной, следовательно, связи с соском нет; если опухоль смещается вместе со смещаемым соском, имеется прорастание, инфильтрация протоков (симптом Пибрама). Деформация соска, его втяжение выявляются при явном распространении опухоли по протокам. Вследствие эмболии раковыми клетками субареоляр-ного лимфатического сплетения появляется отек кожи ареолы и соска.

Д и ф ф у з н ы е формы. Различают отечно-инфильтративную форму, воспалительную (маститоподобный, рожистоподобный рак), панцирный рак, рак Педжета.

1. Отечно-инфильтративная форма рака чаще развивается у молодых женщин в период беременности и лактации. Течение острое. Боль чаще отсутствует. Быстро увеличиваются размеры уплотненного участка (узла) молочной железы. Характерен отек ткани молочной железы и кожи в результате распространения раковых клеток по внутрикожным лимфатическим сосудам и внутридольковым лимфатическим щелям. В регионарных лимфатических узлах рано появляются метастазы.

2. Воспалительный (маститоподобный) рак чаще встречается у молодых женщин, беременных и кормящих. Заболевание проявляется подъемом температуры тела, увеличением и плотностью отдельного участка или всей молочной железы, отеком, гиперемией кожи. Болезнь быстро прогрессирует, рано появляются метастазы.

3. Рожистоподобный (эризипелоидный) рак проявляется уплотнением молочной железы, ее инфильтрацией, местным повышением температуры, краснотой кожи в виде пятна с неровными, языкообразными краями, напоминающими рожистое воспаление. Опухолевый узел не выявляется при пальпации. Раковые клетки распространяются преимущественно по внутри-кожным лимфатическим сосудам (раковый лимфангиит).

4. Панцирный рак — плотная инфильтрация кожи над молочной железой. При этой форме раковые клетки распространяются на железистую ткань, кожу и подкожную жировую клетчатку железы. Молочная железа уменьшена в размерах, ограниченно подвижна, кожа над ней уплотнена, поверхность неровная, напоминающая панцирь. Иногда процесс распространяется на вторую молочную железу.

5. Рак соска молочной железы (рак или болезнь Педжета) — поверхностный рак соска и ареолы молочной железы, проявляющийся гиперкератозом вследствие интрадермального роста опухоли, а также экземоподобными изменениями кожи с участками изъязвления. Рак Педжета составляет 3—5% от заболеваний раком молочной железы. Опухоль развивается из эпителия млечных протоков, по которым и распространяется в сторону соска, поражая его кожу и ареолы. В дальнейшем в процесс инфильтрации вовлекаются глубоко расположенные млечные протоки молочной железы; в ней появляется раковый узел.