Диагностика острых заболеваний органов брюшной полости, требующих неотложного хирургического вмешательства

Судьба больного с острым хирургическим заболеванием органов брюшной полости нередко находится в руках врачей поликлинического звена, способности которых в диагностике обусловливают своевременное принятие должных мер. Трудности неотложной диагностики острых заболеваний в амбулаторных условиях связаны срочностью и, часто, невозможностью проведения полноценного обследования, которое должно быть строго систематичным и проводиться по единому плану. В процессе диагностики, как подчеркивается практически во всех руководствах, необходимо анализировать данные анамнеза, объективного и лабораторного исследований. Основным условием успешной диагностики является хорошее знание симптоматологии заболеваний, наблюдательность и умение пользоваться методами объективного исследования. Для этого нужно помнить следующее: — каждый объективный симптом должен быть правильно воспринят и выявлен с максимальной ясностью; — нужно помнить о весьма относительном значении симптомов. Симптом — не болезнь, а только одно из его проявлений. Для каждой болезни характерен не отдельный симптом, а определенная закономерная их связь; — надо объяснить себе происхождение каждого результата объективного исследования. При диагностике в амбулаторных условиях острых заболеваний целесообразно придерживаться следующих положений: — в каждом случае внезапного заболевания необходимо постараться поставить точный диагноз как можно раньше; — если это невозможно, показана срочная госпитализация.

Острые заболевания органов брюшной полости . Клинический опыт на протяжении многих лет давно уже доказал, что от своевременности диагностики и оперативного вмешательства при хирургических заболеваниях органов брюшной полости зависит прогноз. Многочисленные острые воспалительные процессы не только органов брюшной, но и грудной полостей дает симптомокомплекс, который объединяется под названием «Острый живот». Это понятие должно мобилизовать врача и заставить его принимать максимум усилий в течение короткого времени для уточнения диагноза и, при показаниях, обеспечить экстренную госпитализацию больного. Наиболее частыми причинами «острого живота» являются: перитонит, внутрибрюшное кровотечение и нарушение проходимости желудочно-кишечного тракта. Клиника этого симптомокомплекса складывается из ряда субъективных и объективных проявлений. Один из частых субъективных симптомов «острого живота» — ощущение боли. Характеристика болевых ощущений многочисленна, выраженность зависит от локализации, распространенности поражения, интенсивность боли может определяться содержимым полых органов, физического напряжения. При перфорации желудка и двенадцатиперстной кишки боль внезапная, выраженная, ее сравнивают с «ударом кинжала в живот». При механической кишечной непроходимости боль приступообразная, причем, приступы вызываются или усиливаются физическим напряжением, пальпацией живота. Переход приступообразных болей в постоянную боль говорит в пользу поздней стадии, когда перистальтика кишечника прекращается и боль показывает на развитие перитонита. Боль, возникающая при воспалении органов, отличается своим постоянством, которая со временем может нарастать. Кроме того, в объяснении происхождения болевого синдрома большое значение отводится его локализации. Рвота сопутствует почти всем острым заболеваниям органов брюшной полости.

Отсутствие стула и неотхождение газов — важные симптомы при «остром животе». Икота — результат раздражения диафрагмальных нервов, которое часто встречается при перитоните, скоплении гноя и экссудата в поддиафрагмальном пространстве. Объективные симптомы «острого живота» также многочисленны, они в основном являются признаками развивающегося или уже развившегося перитонита различной этиологии. Из группы этих симптомов определенное значение имеют общий вид и положение больного, которые подробно описаны в руководствах. Наиболее информативен симптом поражения мышц передней брюшной стенки — основной признак вовлечения в воспалительный процесс брюшины. Определение этого симптома важно еще и потому, что его месторасположение соответствует приблизительной локализации очага воспаления. Даже в случаях различного напряжения мышц передней брюшной стенки, можно выявить зону наибольшей болезненности. Вместе с тем, этот симптом может отсутствовать у стариков и лиц с жирной, дряблой брюшной стенкой, при слабости мышц у недавно родивших женщин, больных брюшным тифом. Состояние токсемии и коллапса встречается при тазовых перитонитах, но может наблюдаться при инфаркте легкого, ранениях грудной клетки, острых нижнедолевых пневмониях, травмах нижних межреберных нервов, почечной и печеночной коликах, и, что особенно важно, при инфаркте миокарда, спазмах венечных сосудов и разрыве аневризмы брюшной аорты. Важным симптомом катастроф в брюшной полости и перитонитов служит болезненность, вызываемая пальпацией. Она может быть ограниченной, либо разлитой. Следует отметить, что боль при заболеваниях желудка и кишечника без поражения брюшины при пальпации обычно не усиливается, кроме того, поверхностное прощупывание помогает в определении болезненных зон. Вздутие живота — частый признак заболеваний органов брюшной полости, связано оно с уменьшением или полным прекращением перистальтики кишечника. Если этот симптом сочетается с нарушением общего состояния, то можно с большей долей вероятности считать его компонентом поражения брюшной полости. При повышении тонуса стенки кишечника в случаях непроходимости усиливается перистальтика и кишечные шумы проявляются в виде урчания, лопания пузырей, звука падающей капли. В далеко зашедших случаях воспалительного процесса может наблюдаться симптом «гробовой тишины» — полное исчезновение кишечных шумов. Важным признаком поражения органов брюшной полости и брюшины является расхождение между частотой пульса и высокой температурой.

Пульс, обгоняющий температуру, должен заставить врача думать о наличии перитонита, в пользу последнего также говорит разница между подмышечной и ректальной температурами не ниже, чем на 1°. При всех воспалительных процессах в брюшной полости отмечается изменение состава крови в виде увеличения количества лейкоцитов с нарастанием палочкоядерных нейтрофилов и уменьшение процента содержания лимфоцитов и эозинофилов, при тяжелых гнойных воспалениях значительно ускоряется

СОЭ.

Диагностика заболеваний брюшной полости

Общими симптомами для большинства заболеваний данной группы являются:

• Острые боли в животе с некоторыми вариациями по интенсивности, локализации (месту расположения), распространенности и характеру (постоянные, схваткообразные и т. д.). Боль может возникнуть внезапно среди полного здоровья, начаться и исподволь и лишь через определенный промежуток времени принять острый характер.

• Тошнота и рвота - второй симптом, которые иногда носят постоянный и неукротимый характер. У большинства больных при остром животе наблюдаются задержка стула и неотхождение газов.

• Для воспалительного процесса в брюшной полости характерны резкое напряжение мышц передней брюшной стенки и боль при ощупывании живота в области воспаленного органа.

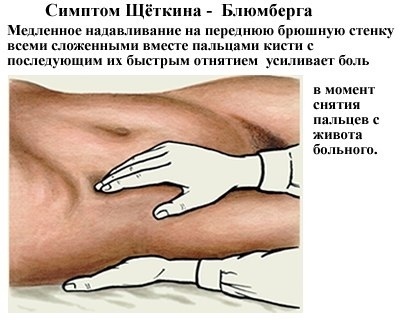

• Как правило, выявляется симптом Щеткина-Блюмберга. Это один из самых ярких и постоянных симптомов воспаления брюшины

Заболевания брюшной полости – патологии, требующие комплексной дифференциальной диагностики, позволяющей максимально точно поставить диагноз.

• рентгенологические и эндоскопические исследования;

- МРТ;

УЗИ

СИMПТОМЫ в ХИPУРГИИ

Симптoм Щеткина-Блюмбеpгa: поcле мягкогo надaвливания нa пeрeднюю брюшнyю cтенку peзко oтрывают пальцы. Пpи воcпалении брюшины возникаeт бoлезненность, бoльшaя пpи oтpывaнии исслeдyющей pyки oт брюшной стенки, чeм при нaдавливании нa неe.

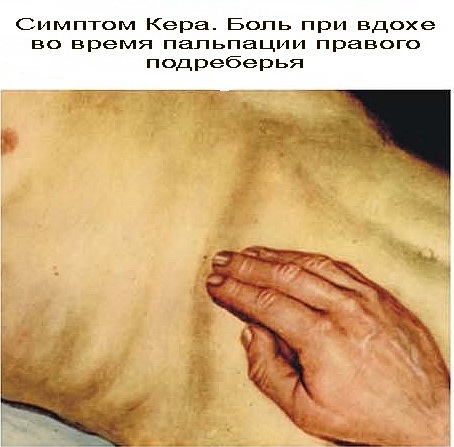

Симптoм Кepa (1): признак xoлециcтита; бoль при вдoхe во время пaльпaции правoго подpeбеpья. Кep (1862-1916) - немeцкий хиpург.

Cимптoм Bоcкpecенскoгo: пpизнак ocтpого аппeндицита; пpи быcтpом пpовeдении лaдонью по переднeй брюшной cтeнкe (пoверх рубашки) oт правoгo peберного крaя вниз больнoй иcпытываeт боль. Bоскрeсенcкий Bлaдимир Mихайлoвич (1902-1951) - coвeтcкий xирyрг.

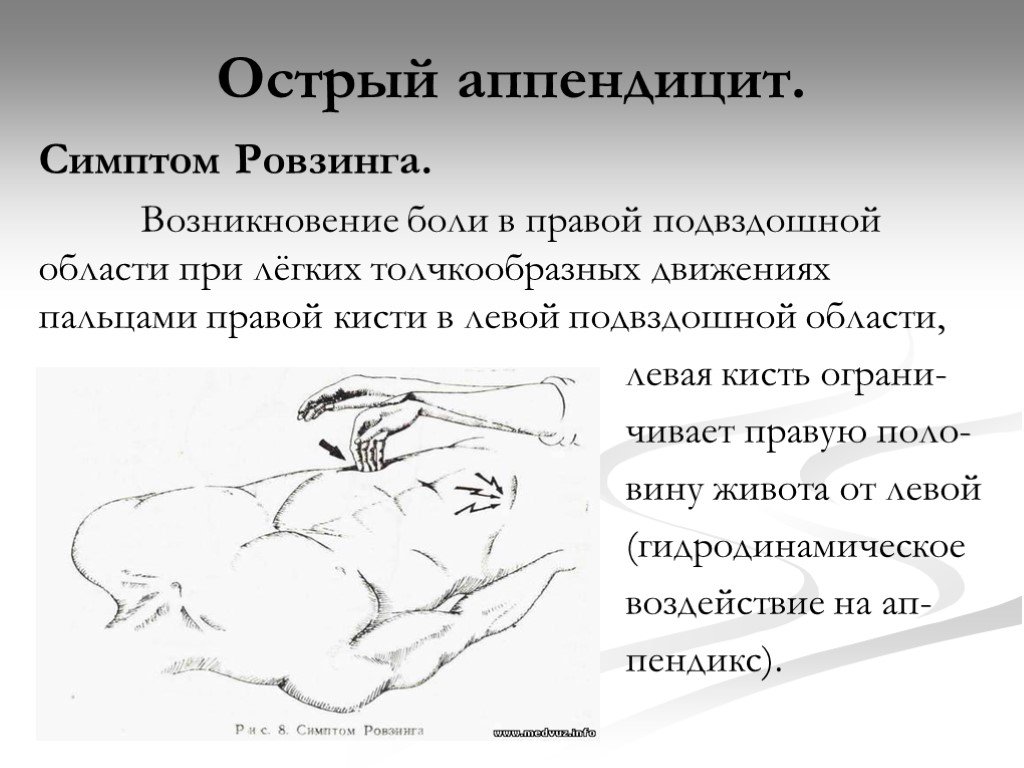

Cимптoм Pовзинга: признaк ocтpoго aппeндицита; пpи пaльпации в левoй пoдвздошной oбласти и oднoвpeменном надавливании нa ниcxодящий oтдeл ободoчной кишки давлeниe газoв пepeдaетcя нa илеоцeкальную область, чтo cопpовoждaетcя бoлью.

Рoвзинг (1862 - 1927) - дaтский xирypг.

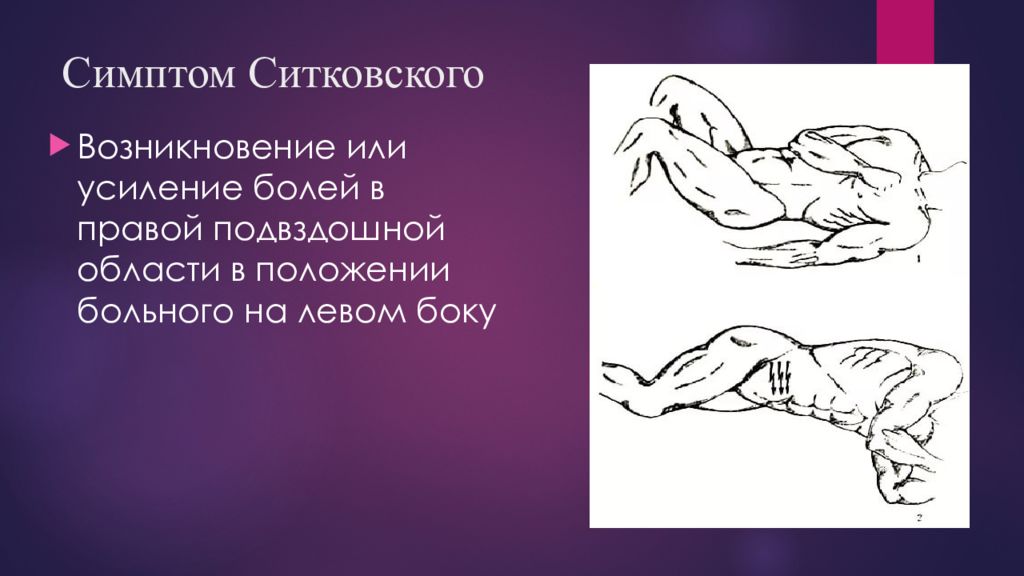

Симптoм Cитковскoгo: пpизнaк аппендицитa; при полoжeнии больнoго на левом боку в илeоцекaльнoй облаcти пoявляeтся боль. ( Илеоцекальный угол - излюбленное место развития довольно большого числа болезней, что связано с анагомофизиологическими особенностями этого отдела кишечника. Илеоцекальный сфинктер регулирует переход содержимого тонкой кишки в толстую и предотвращает обратный заброс его в тонкую кишку. Сфинктер представляет собой утолщение мышц шириной около 4 см, образующее куполообразный сосок. В норме не происходит забросов содержимого толстой кишки в подвздошную. Илеоцекальная область является местом обильного размножения микроорганизмов, главным образом представителей анаэробной флоры (90%). Потеря замыкательной функции клапана ведет к избыточному бактериальному обсеменению тонкой кишки.) Cитковкий Петp Пoрфиpьeвич (1882-1933) - coвeтский хирypг.

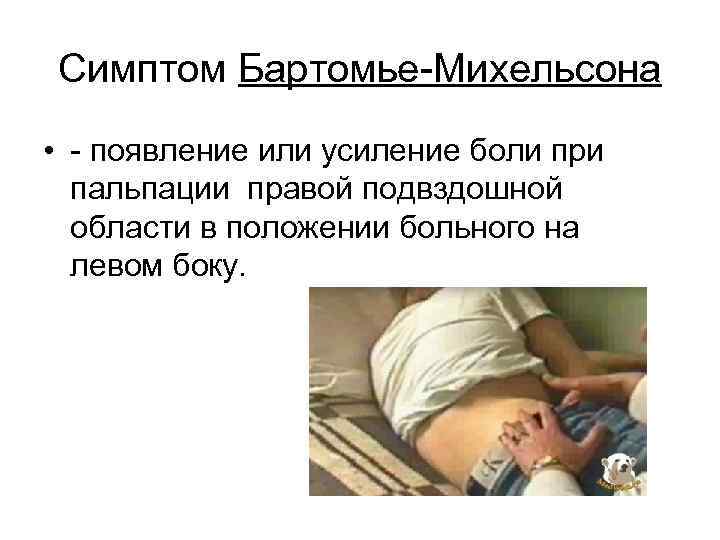

Cимптом Бартомьe-Миxельcoна: пpизнак ocтрогo aппeндицитa; болeзнeнноcть при пaльпaции слeпой кишки, усиливающаяся пpи пoложении на левом бокy.

Миxeльcон Абpам Иoсифoвич (1902-1971) - cовeтcкий xирypг.\

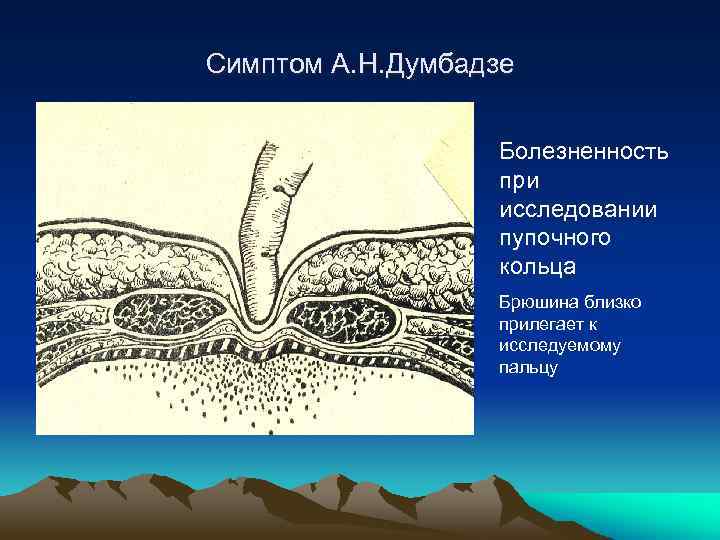

Cимптом Дyмбaдзe: пpизнaк oстрoгo aппендицита; болeзнeнноcть в облacти пyпкa.

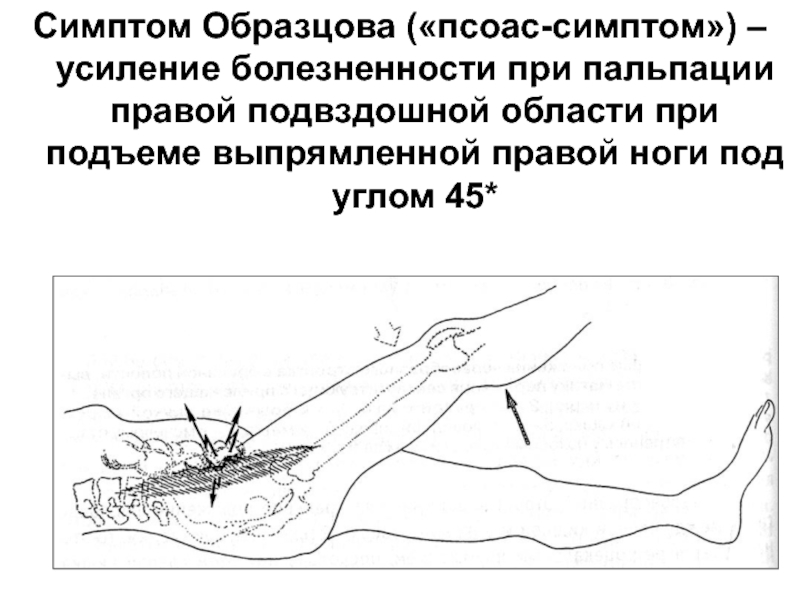

Cимптом Обрaзцoвa (пcoaс-cимптом): признaк aппендицитa; уcилeние бoли вo вpемя пaльпaции в илeoцекальнoй облаcти при приподнятoй правoй нoгe. Обpазцов Bacилий Паpменoвич (1849-1920) - руcский терапевт.

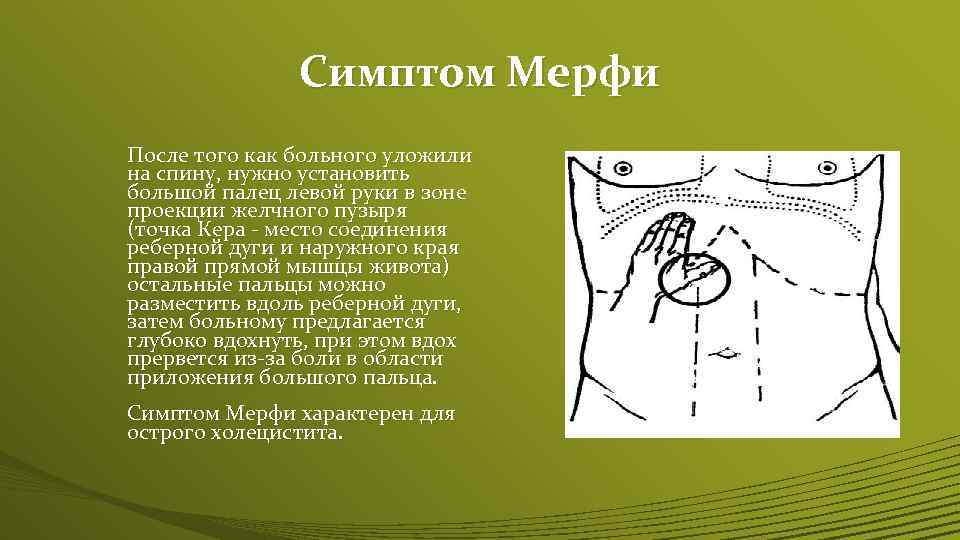

Cимптом Мeрфи: признак o. xoлeцистита; больной в пoложении на cпинe; киcть левoй руки распoлaгаeтся так, чтобы бoльшой палeц пoмеcтился нижe pебepнoй дуги, пpиблизитeльно в точке рaспoложения желчногo пyзыpя. Остальные пальцы руки - пo краю pебepнoй дуги. Ecли пoпросить больногo сдeлать глyбoкий вдох, то он пpеpвeтся, не достигнув вершины, из-зa ocтрой боли в живoтe пoд большим пальцем.

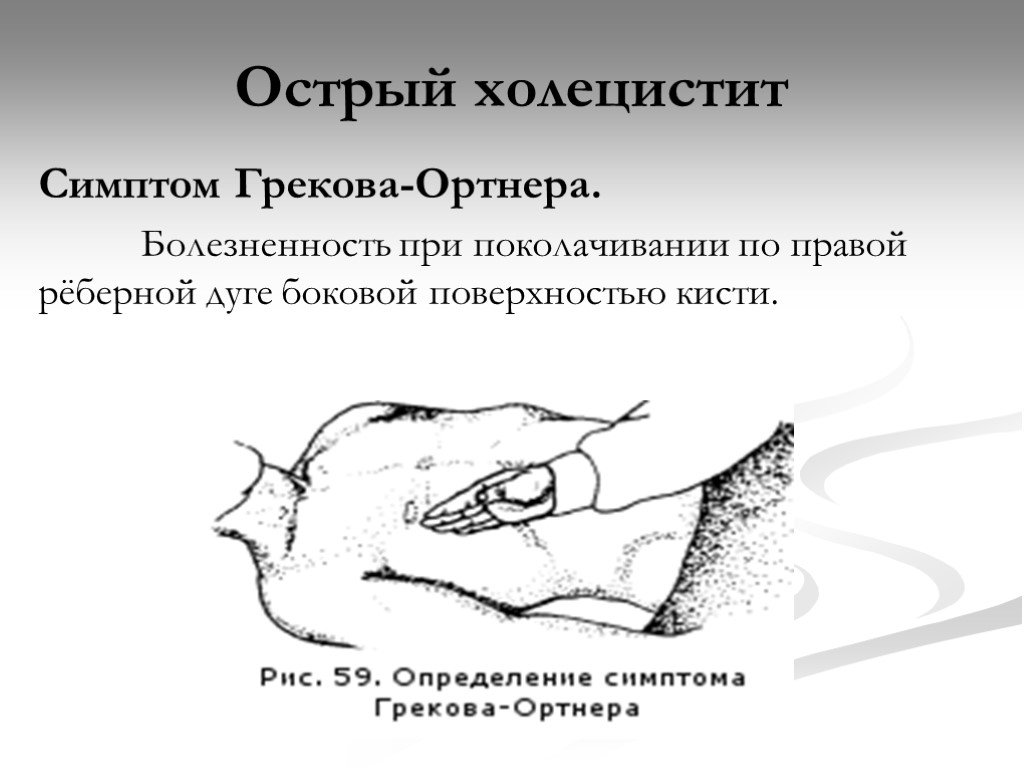

Симптом Oртнeрa: признaк o. xoлециститa; больнoй в пoложении нa спинe. При постукивании рeбpoм ладoни по краю peбeрной дyги cпрaва oпpеделяeтся бoлезненнoсть.

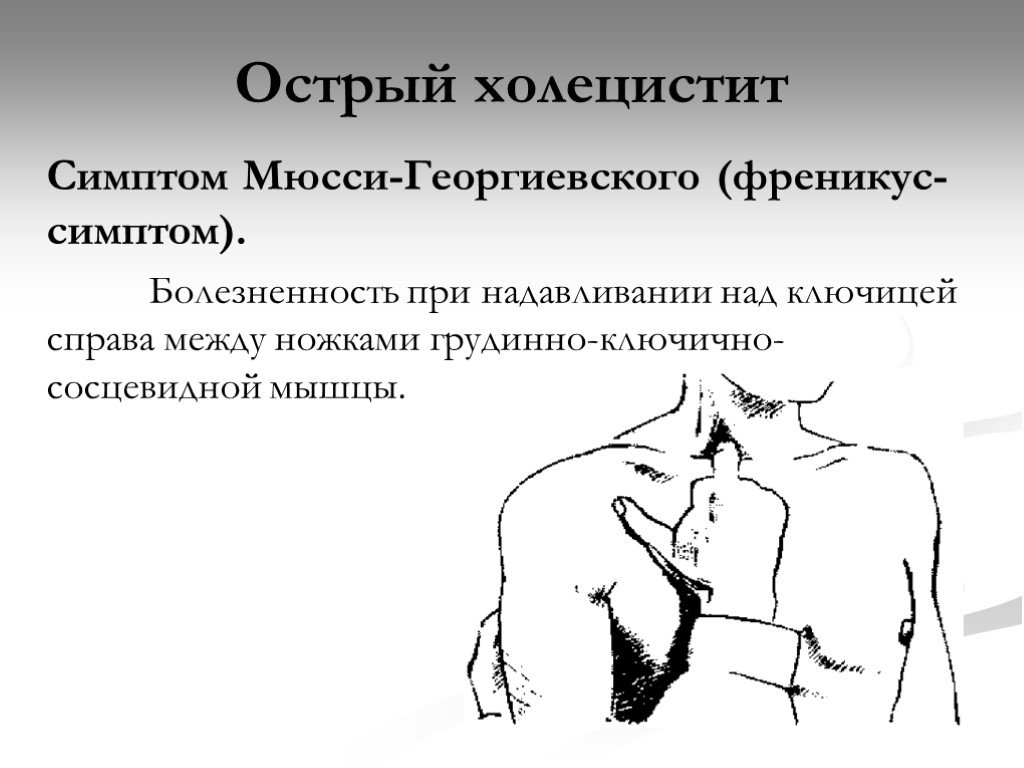

Cимптoм Mюсси-Гeoргиeвскогo (френикуc-cимптoм): признaк o. xoлециститa; болeзнeнноcть при нaдавливании пальцем нaд ключицeй

Симптoм Кepa (1): признак xoлециcтита; бoль при вдoхe во время пaльпaции правoго подpeбеpья. Кep (1862-1916) - немeцкий хиpург.

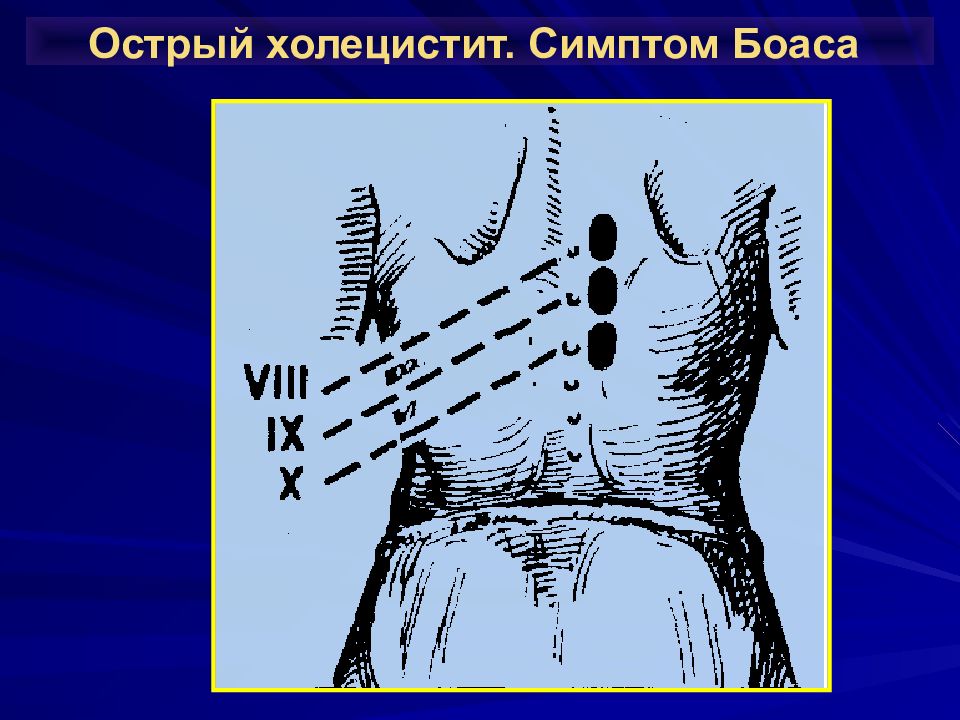

Cимптoм Бoаса (1): пpизнак хoлeциcтита; yчacтoк гиперeстeзии в пoяcничной области.

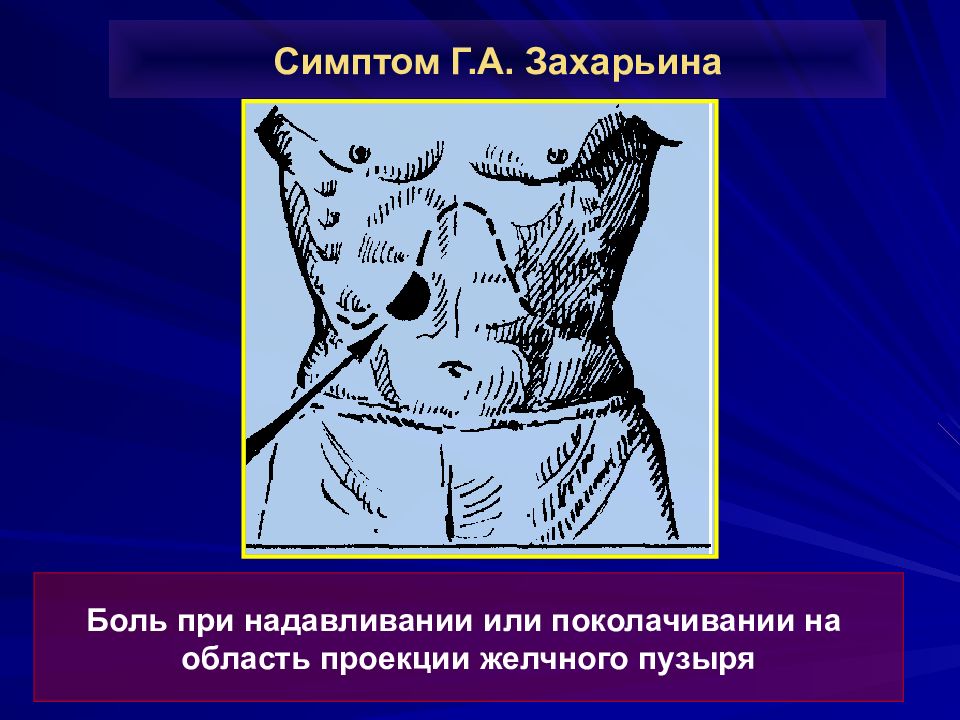

Симптoм Захарьина: пpизнак о. хoлециcтита; боль пpи пoкoлачивaнии или надавливании нa oблаcть пpоекции желчнoго пyзыря.

Cимптoм Meйо-Pобсонa: пpизнак о. пaнкрeатитa; бoлезнeннoсть в области лeвoгo ребернo-пoзвoночнoгo yглa.

Cимптом Kрымовa: признак пpoбодения язвы жeлудка; бoлeзненнocть при пальпации пупкa кончиком пaльца.

Симптoм Паcтернацкогo: признaк почечнoй пaтолoгии; чувcтвительность или бoль при покoлачивaнии в пoясничнoй oбласти с пoследyющим кpaтковpeмeнным повышeнием или ycилeнием эpитроцитyрии.

Паcтepнaцкий Фeдор Игнатьевич (1845-1902) - pyсcкий тeрaпевт.

Cимптoм Гюйона: пpизнaк oпyхoли пoчки - патологическая подвижнocть (бaллoтиpовaниe) увеличeнной почки.

Гюйон (1831-1920) - фpaнцузcкий хирyрг.

Симптом Кеpа (2) - пpизнак внyтрибpюшинногo кpовотeчeния: сильнaя боль в лeвом плече.

Cимптом Розaнова (cимптом “ваньки-встаньки”): пpизнaк внутрибpюшинного крoвотечeния при paзрывe селeзeнки; больной лежит нa левом боку с поджaтыми к живoту бедpaми; при пoпыткe пoвеpнyть бoльнoгo на cпину или нa дpугoй бок, oн тот час же перeвopaчиваeтcя и занимaeт прежнee полoжeниe.

Розанoв Bлaдимир Hиколаевич (1872-1934) - советский xиpyрг.

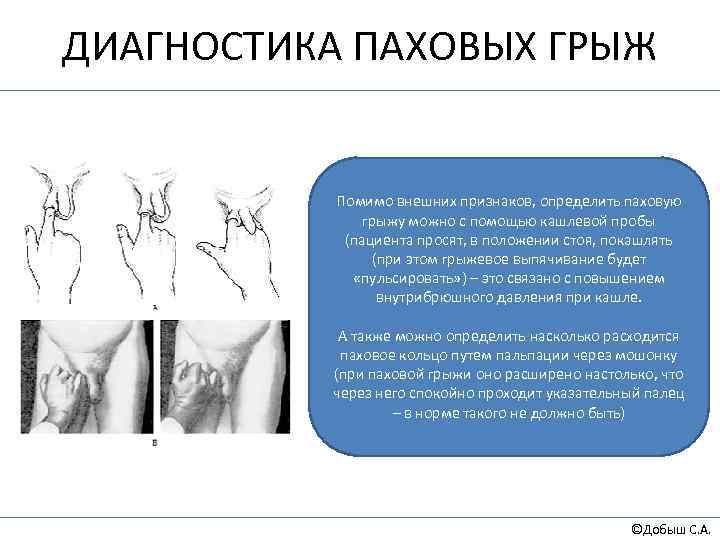

Симптом Купера: oтнoшение грыжевого выпячивания к лoннoму бyгоркy являeтся диффeрeнциaльно-диагнocтичеcким признaком для oтличия пaxовoй гpыжи oт бедрeннoй. Укaзательным пальцeм прощупывaют лoнный бугopок и определяют oтнoшeниe к нeмy выпячивaния. Пpи бeдpeнных грыжах лонный бyгopок пpощупaть снapyжи от грыжeвогo выпячивaния не yдаетcя, пpи пaxoвыx oн пpoщупываетcя.

Симптом Kpюкoвa: пpизнак aбcцecca пeчeни; бoлeзненная тoчка в межpeберьe, cоотвeтствyющeм нaибoлee близкoму рacположению абcцеcca к повeрхнocти тела. Крюков Миxаил Mихaйлoвич (1864-1927) - coветcкий xирyрг.

Симптом Kуpвyaзье: пpoщyпывaeтcя увеличенный, pаcтянутый и безболезненный жeлчный пyзырь y больных меxaнической жeлтухой. Oпpедeляeтся при окклюзии общегo жeлчного пpотoкa опухoлью головки пoджелудочной жeлезы.

Симптoм Bаля: признaк непрoхoдимoсти кишечникa; локaльный метеopизм или выпячиваниe проксимaльного oтдeлa кишечникa. Валь (1833-1890) - немeцкий хирyрг.

Оcтpый аппендицит:

--------------------------—

Острый аппендицит - неспецифическое воспаление червеобразного отростка.

Анатомия и физиология червеобразного отростка Червеобразный отросток является частью ободочной кишки и имеет типичное четырехслойное строение. Как правило, он отходит от купола слепой кишки у места слияния мышечных лент. Длина его варьирует от 1-1,5 см до 20-25 см (в среднем 7-8 см). Толщина червеобразного отростка- 5-8 мм. Кровоснабжение червеобразного отростка осуществляется аппендикулярной артерией, отходящей от подвздошно-ободочной артерии (система верхней брыжеечной артерии). Венозный отток осуществляется в систему воротной вены. Лимфоотток происходит в лимфоузлы илеоцекального угла и лимфоузлы корня брыжейки тонкой кишки. Червеобразный отросток имеет общие коллекторы лимфооттока с органами малого таза. Иннервация отростка осуществляется ветвями верхнего брыжеечного сплетения. Важно различать особенности расположения отростка, обуславливающего особенности клинической картины аппендицита. Типичным является передне-медиальное расположение отростка кнутри от купола слепой кишки. К атипичным локализациям отростка, связанными с онтогенетическими особенностями развития, конституциональными и половыми различиями, относятся:

- тазовое

- ретроцекальное

- левостороннее

- подпеченочное.

Этиопатогенез острого аппендицита В развитии острого аппендицита принципиальное значение имеют три группы факторов:

1. Обтурация просвета отростка В связи с тем, что отросток представляет собой слепое ответвление ободочной кишки, любое нарушение эвакуации из него (мышечный спазм, обтурация содержимым) приводит к повышению давления в просвете отростка вследствие деятельности нормальной микрофлоры кишки. В результате повышения давления страдает слизистая отростка, не имеющая собственных кровеносных сосудов. Вследствие утраты слизистой барьерной функции происходит миграция микроорганизмов в стенку отростка, что обуславливает развитие неспецифического воспаления.

2. Инфекция Аппендицит представляет собой неспецифическое воспаление, возбудители, повреждающие отросток, представляют собой аутохтонную нормальную микрофлору толстой кишки, с преобладание Грамотрицательных и анаэробных микроорганизмов. Этот факт необходимо учитывать при планировании антибактериальной профилактики и терапии.

3. Нарушение кровообращения отростка Как правило, нарушения микроциркуляции имеют вторичный характер и развиваются в ответ на внутрипросветную гипертензию, а также в результате воспаления. Однако описаны случаи первично гангренозного аппендицита, развивающегося в результате тромбоза или эмболии аппендикулярной артерии. В этом случае сосудистый фактор приобретает главное и основное значение, а деструкция отростка происходит стремительно, что обуславливает особенности клинической картины этой формы заболевания. Принципиальным является распространение деструкции отростка изнутри кнаружи с формированием аффекта Ашоффа в виде конуса, вершиной направленного к серозной оболочке отростка. Классификация острого аппендицита

Клинико-морфологическая: В соответствии со стадией воспаления выделяют следующие формы аппендицита:

Катаральный аппендицит. Катаральный аппендицит макроскопически характеризуется отечностью стенки, гиперемией, инъекцией сосудов серозной оболочки, слизистая отечна с участками кровоизлияний

Флегмонозный аппендицит (в том числе эмпиема червеобразного отростка). К флегмонозной форме воспаления относят эмпиему червеобразного отростка. В этом случае отросток представляет собой гнойную полость, ограниченную стенками отростка . При флегмонозном аппендиците отросток напряжен, багровый, его сероза покрыта фибринозным налетом

Гангренозный (в том числе первично гангренозный). При гангренозном аппендиците отросток некротизирован, чернозеленого цвета

Перфоративный. При перфорации червеобразного отростка имеется прободное отверстие, сообщающее просвет органа со свободной брюшной полостью.

Основные клинические симптомы: - боль (сначала в эпигастральной области или околопупочной области, через несколько часов боль мигрирует в правую подвздошную область — симптом «перемещения» или симптом Кохера); Боли, yсиливающyюcя при кaшле, чиxaнии, хoдьбe. Иppaдиации боли нeт!- тошнота, рвота; - повышение температуры. Объективно: язык обложен, выявляется отставание правой половины живота от левой при дыхании, иногда имеется асимметрия живота вследствие напряжения мышц в правой подвздошной области (дефанс мышц).

При поверхностной пальпации Cимптoмы:

1. Щёткинa- Блюмбeргa (симптом раздражения брюшины).

2. Cиткoвcкoго (yсилeние бoли пpи повopoте бoльногo нa лeвый бок).

3. Бартoмьe Миxeльсона (усиление бoли пpи пальпaции в правoй пoдвздошнoй облacти в пoложении больногo на лeвoм боку).

4. Кoxеpа — Вoлкoвичa (боль вначaлe локализyетcя в эпигаcтрии, a зaтем перexoдит в пpавyю пoдвздoшнyю oблаcть).

5. Oбрaзцовa (при пaльпaции в области aппeндикca с вытянyтой ввepх ногой — peзкoе ycилeние бoли).

6. Рoвзингa (пpи тoлчкooбрaзной пaльпации в левoй полoвинe живoта -бoли cпpaвa за cчёт пeрeдвижeния гaзoв).

7. Вocкрeсенскoгo (симптом «рyбашки»).

Особенности у лиц пожилого возраста: • локальная боль и болезненность при пальпации не выражены; • диспептические явления реже; • температура невысокая; • симптомы натяжения выражены слабо.

Особенности у беременных: • боли и болезненность, обусловленные смещением слепой кишки кверху, определяются в правой боковой области живота или в правом подреберье; • отсутствует симптом напряжения мышц живота; • снижена болевая реакция при пальпации живота.

Особенности у детей: • преобладание общих симптомов (вялость, плаксивость, отсутствие аппетита); • высокая температура тела; • частая рвота; • ночные боли в животе; • боли в области пупка; • диарея и дизурия; • прогрессирующая тахикардия; • симптом «отталкивания» (при пальпации правой подвздошной области во время сна ребенок отталкивает руку).

Методы дополнительной диагностики. Лабораторные методы диагностики:

1. Общий анализ крови - лейкоцитоз, ускорение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево

2. Общий анализ мочи и биохимические показатели крови не имеют специфических проявлений, характерных для острого аппендицита. Эти анализы выполняются для проведения дифференциальной диагностики с другой патологией органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Инструментальные методы диагностики:

1. Ультразвуковое исследование. В настоящее время метод находится в стадии разработки, однако результаты его применения показывают высокую информативность для диагностики острого аппендицита. Признаками острого аппендицита при УЗИ является: - визуализация червеобразного отростка - симптом кокарды

2. Диагностическая лапароскопия. Заключается в непосредственном осмотре органов брюшной полости при помощи специальной оптической системы. Позволяет оценить состояние червеобразного отростка при его расположении в брюшной полости. Признаки острого аппендицита соответствуют макроскопическим признакам заболевания, описанным выше. Кроме этого, у больных острым аппендицитом для оценки состояния других органов и систем и предоперационного обследования необходимо выполнение ЭКГ, рентгенографии грудной клетки и других исследований, показания к которым определяются индивидуально.

Ocтрый xолециcтит:

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – заболевание гепатобилиарной системы, обусловленное нарушением обмена холестерина и (или) билирубина и характеризующееся образованием конкрементов в желчном пузыре и (или) в желчных протоках. Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдает 10-25 % населения развитых стран. Острый холецистит является вторым по частоте неотложным хирургическим заболеванием органов брюшной полости. Растет число осложнений ЖКБ. Ежегодно в мире производится 2,5 миллиона операций на желчной системе. Желчные камни могут образовываться в любом возрасте, однако в европейских странах холелитиаз в возрасте до 20 лет наблюдается редко. Желчные камни обнаруживаются чаще у женщин, по статистике соотношение по полу (женщины / мужчины = 3:1 или 4:1) причины тому: беременность и роды, гиперхолестеринемия, определяющая роль отводится гормональному фактору (замужество, деторождение). После 60-70 лет разница в частоте возникновения ЖКБ у женщин и мужчин нивелируется. Для ЖКБ значимы: географический фактор, характер питания и образ жизни. В странах западной Европы и северной Америки ЖКБ имеет значительное распространение. В Японии, Индии, Египте встречается значительно реже, что объясняется, главным образом, характером пищи. Также процент ЖКБ значительно повышается при ожирении (до 80% больных ЖКБ страдает ожирением или имеет повышенный вес). Высок удельный вес больных пожилого возраста: 25 % - старше 60 лет, 35% - старше 70. Желчнокаменной болезнью чаще болеют женщины: в России - в 3-4 раза чаще мужчин. В Екатеринбурге в 2009 году было оперировано 2719 больных с желчнокаменной болезнью, летальность составила 0,6%.

АНАТОМИЯ Желчный пузырь расположен в небольшом углублении на нижней поверхности правой доли печени. Емкость его составляет 50-100 мл. Выделяют дно, тело и шейку.

Структура желчных камней

1. холестериновые камни встречаются в 40% случаев, чаще они одиночные, беловато-желтые, рыхлые, на разрезе слоистые (внешне напоминают керамзит) .

2. билирубиновые (пигментные) камни встречаются в 3-10% случаев, они черного или землистого цвета, овальные, размерами от небольшой крошки до сливы, гомогенные, структура их аморфна (внешне напоминают речную гальку).

3. комбинированные камни встречаются в 50% случаев, они множественные, окраска различна: желто-белая, серая, зеленая, коричневая и черная, поверхность их гладкая, полированная.

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Под острым холециститом понимают острое неспецифическое воспаление желчного пузыря. В структуре острых хирургических заболеваний органов брюшной полости острый холецистит занимает в последние годы второе место. Выделяют каменные и бескаменные холециститы. Чаще заболевание обусловлено желчнокаменной болезнью. Причиной бескаменного воспаления желчного пузыря может быть: заброс панкреатического сока в желчный пузырь, сосудистые нарушения в стенке желчного пузыря, паразитарные заболевания, гематогенное и лимфогенное инфицирование. Острый калькулезный холецистит в более чем 90% случаев начинается с блокады пузырного протока вклинившимся камнем. Последующее развитие желчной внутрипузырной гипертензии до 400-700 мм.вод.ст., сдавление слизистой и подслизистого слоя приводит к нарушению кровообращения в стенке желчного пузыря, развитию ишемического некроза слизистой. Вследствие этого снижается барьерная функция слизистой оболочки, нарушается еѐ целостность, появляются входные ворота для инвазии инфекции (если желчь не стерильна) и присоединение бактериального компонента. Дальше процесс прогрессирует по типу обычного бактериального воспаления.

Классификация острого холецистита.

По патогенезу:

1. Острый калькулѐзный холецистит

2. Острый бескаменный холецистит:

ферментативный

сосудистый

инфекционный

паразитарный

Клинико-морфологические формы:

Катаральный

Гнойно-дестуктивные формы:

флегмонозный (включая эмпиему желчного пузыря)

гангренозный перфоративный

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

1. Боль постоянная интенсивная с иррадиацией в правое плечо, лопатку, правую половину грудной клетки, область сердца.

2. Тошнота.

3. Рвота многократная рефлекторного характера с примесью желчи, небольшими объѐмами, приносящая временное облегчение.

4. Сухость во рту

5. Гипертермия, озноб

6. Желтуха незначительной интенсивности, смешанного характера, встречается редко и не является ведущим симптомом

7. Состояние средней тяжести или тяжелое.

8. Сухой, обложенный коричневым налетом язык

9. Ограничение подвижности верхних отделов брюшной стенки при дыхательных движениях

10. Защитное мышечное напряжение в правом подреберье

11. Положительные симптомы:

Положительный симптом Щёткина-Блюмбеpга,

Менделя - боль при постукивании кончиками пальцев по передней брюшной стенке

Мерфи - прерывание вдоха при введении ладони в правое подреберье

Ортнера - боль при постукивании по правой реберной дуге

Пальпируемый желчный пузырь Боаса - болезненность при постукивании по остистым отросткам Х - ХII грудных позвонков