Силы натяжения в ремне

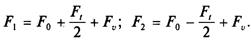

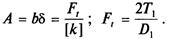

Сила натяжения ведущей ветви ремня (рис. 9.4) при передаче нагрузки

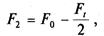

Сила натяжения ведомой ветви

где Ft — передаваемая окружная сила.

где Ft — передаваемая окружная сила.

Предварительное натяжение, создающее необходимые силы трения между шкивом и ремнем:

где σ0 — напряжение от предварительного натяжения; для плоских резинотканевых ремней σ0 = 1,8 МПа, для стандартных клиновых σ0 = 1,2...1,5 МПа.

где σ0 — напряжение от предварительного натяжения; для плоских резинотканевых ремней σ0 = 1,8 МПа, для стандартных клиновых σ0 = 1,2...1,5 МПа.

При движении в ремне дополнительно возникает сила натяжения от центробежных сил Fv = pAv (существенно влияет при скорости 20 м/с), где р — плотность материала ремня; А — площадь поперечного сечения ремня. Таким образом, натяжения в ветвях ремня разные:

Напряжения в ремне

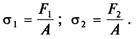

При работе на холостом ходу (без передачи нагрузки) обе ветви ремня натянуты одинаково. При передаче полезной нагрузки натяжения ветвей ремня меняются. Напряжение от предварительного натяжения σ0 = F 0 /А.

Полезное напряжение в ремне к = Ft / A определяется по передаваемой окружной силе. Значением к оценивают тяговую способность передачи. Напряжения в ведущей и ведомой ветвях при передаче нагрузки

При огибании ремнем шкивов в ремне возникают напряжения изгиба, зависящие от диаметров шкивов передачи.

На практике значение напряжения изгиба на малом шкиве ограничивается заданием минимального диаметра шкива

При круговом движении ремня на каждый его элемент действуют элементарные центробежные силы, дополнительно растягивающие ремень; возникают напряжения σ0.

Таким образом, при движении ремня напряжение в элементах ремня меняется (рис. 9.5).

Наибольшее значение напряжение имеет в момент набегания ремня на малый шкив, наименьшее — в момент набегания на больший шкив; это явление вызывает упругое скольжение ремня на шкивах.

При движении на ведущем шкиве ремень укорачивается, а на ведомом удлиняется, ремень скользит на шкиве.

Необходимо отличать упругое скольжение и буксование. Упругое скольжение имеет место при любой нагрузке, буксование — только при перегрузке.

Кривые скольжения ремня

Кривая скольжения (рис. 9.6) устанавливает связь между полезной нагрузкой и относительным скольжением ε в передаче, φ — коэффициент тяги (относительная нагрузка). При повышении коэффициента тяги от нуля до критического значения φ0 в передаче происходит только упругое скольжение, одновременно с увеличением φ возрастает и КПД η. При дальнейшем увеличении коэффициента тяги работа становится неустойчивой (частичное буксование). Значения φ установлены для каждого типа ремня. Рабочую нагрузку рекомендуется выбирать вблизи критического значения.

Кривая скольжения (рис. 9.6) устанавливает связь между полезной нагрузкой и относительным скольжением ε в передаче, φ — коэффициент тяги (относительная нагрузка). При повышении коэффициента тяги от нуля до критического значения φ0 в передаче происходит только упругое скольжение, одновременно с увеличением φ возрастает и КПД η. При дальнейшем увеличении коэффициента тяги работа становится неустойчивой (частичное буксование). Значения φ установлены для каждого типа ремня. Рабочую нагрузку рекомендуется выбирать вблизи критического значения.

Расчет ремня по тяговой способности

Расчет плоскоременной передачи сводится к определению требуемой площади поперечного сечения ремня.

Приведенное полезное напряжение

Условия эксплуатации ремня учитываются введением коэффициентов.

Допускаемое полезное напряжение

где Са — коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата на малом шкиве; Cv — скоростной коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил; Се — коэффициент расположения передачи в пространстве; Ср — коэффициент режима нагрузки.

Окончательно определяем

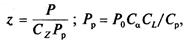

Для передач клиновыми и поликлиновыми ремнями следует выбрать соответствующий ремень по таблицам или с помощью графиков и определить число ремней клиноременной передачи.

Сечение ремня выбирают по вращающему моменту на быстроходном валу или мощности (рис. 9.7, а). Минимальные диаметры шкивов выбирают по табл. При возможности следует избегать минимальных значений диаметров шкивов и минимальных значений межосевых расстояний, так как это уменьшает долговечность ремня.

Для выбранного ремня определяют номинальную мощность, передаваемую одним ремнем.

Определяют расчетные коэффициенты, учитывающие условия эксплуатации ремня.

Определяют число ремней в комплекте для передачи заданной мощности:

|

где CL — коэффициент длины ремня; Р0 — номинальная мощность, передаваемая одним ремнем; Рр — мощность, передаваемая одним ремнем в условиях эксплуатации; С2 — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между ремнями, Cz = 1 ...0,85.

В последнее время обозначения ремней изменились (рис. 9.7, б):

О = Z ;

Б = В;

В = С;

Д = Е;

Е = ЕО.

Оценка ременных передач

Достоинства ременных передач:

• ременная передача смягчает толчки и удары — может демпфировать колебания;

• ременная передача может служить предохранительным звеном при перегрузках;

• ременная передача может использоваться для бесступенчатой регулировки скорости (см. рис. 2.3, д);

• возможность передачи движения на значительные расстояния (до 15 м и более).

Недостатки ременных передач:

• большие габаритные размеры;

• невозможно обеспечить постоянство передаточного отношения;

• долговечность ремня недостаточна;

• значительные нагрузки на опоры, особенно у плоскоременных передач.

В высоконагруженных передачах применяют передачи с зубчатым ремнем — плоским ремнем с зубьями на внутренней поверхности. Передача работает по принципу зацепления ремня со шкивом. Предварительное натяжение не требуется, скольжение отсутствует.