Организация войска

Во второй половине XVI в. постоянные кадры ратных людей состояли из стрельцов, городовых казаков и служилых людей «пушкарского чина», имевших свою военную организацию. Дворяне и дети боярские постоянной военной организации не имели. Их военные обязанности состояли в мирное время в несении пограничной службы, которую они выполняли посменно через год или по полугодиям. Вызванные на службу дворяне и дети боярские формировались в сотни и полки.

В военное время создавалось единое войско. Сбор этого войска происходил через Разрядный приказ. В города на имя воевод рассылались царские грамоты с указанием, чтобы дворяне и дети боярские всего уезда готовили кормы, «с людми и конми и с доспехом на нашу службу были готовы» и являлись в установленный срок на сборный пункт. Через городовых воевод или особых сборщиков, посылаемых Разрядом, происходил и сбор посошных людей с указанием, где и когда посошные должны «стати» на службу. В Стрелецкий и Пушкарский приказы из Разряда посылались памяти с запросом — какое число стрельцов, казаков и служилых людей к «наряду» будет направлено в войско.

Одновременно с рассылкой по городам указов о сборе ратных людей в поход происходило назначение от имени царя и Боярской думы (с объявлением через Разрядный приказ) полковых воевод. Большой воевода (командующий войском) и воеводы полков назначались из среды бояр и других думных чинов.

Вместе с назначением большой воевода получал царский наказ из Разрядного приказа. В наказе указывалось: с кем вести войну, из каких городов и уездов служилым людям участвовать в походе, когда и где собираться отдельным полкам и всему войску, кто должен командовать отдельными полками, нарядом и т. п., заведывать раздачей жалования и всяких запасов. В наказе давался маршрут движения отдельных полков и всего войска, а также указывался план военных действий.

Вместе с наказом воеводе большого полка (большому воеводе) вручался «разряд» (войсковая роспись ратных людей и воевод по полкам); для текущей работы при воеводе назначались дьяки «с разрядом» или «у разряда». Эти дьяки вместе со своими помощниками — подьячими — составляли штаб войска, получивший в XVII в. название «разрядного шатра». Полковые воеводы получали особые наказы, в которых указывались состав полка, его маршрут, функции воевод и т. п.

Получив назначение и намазы, воеводы со своими товарищами разъезжались к месту сбора полков. В пункте общего сбора большой воевода производил смотр всем ратным людям, осматривал коней и вооружение, уточнял состав полков и т. п. В свою очередь полковые воеводы расписывали дворян, детей боярских и их людей по сотням, в «кошу», в «подъезды».

Во главе сотен стояли сотники, чаще встречающиеся в источниках под именем сотенных голов или просто голов, в отличие от сотников у стрельцов и других приборных служилых людей. С середины XVI в. сотенные головы не выбирались местным уездным дворянством или сотней, а назначались воеводой, чаще Разрядным приказом. В «разрядах» (войсковых росписях) вслед за воеводами указывались поименно и головы в каждом полку.

Правительство Ивана Грозного, осуществляя реформы вооруженных сил, стремилось улучшить организацию поместного ополчения и укрепить военную дисциплину. В этом отношении замена выборности голов назначением их правительством и включение сотенных голов в официальные «разряды» имели крупное значение. Эти мероприятия способствовали укреплению дисциплины и повышению боеспособности сотен и всего войска в целом. Назначение голов из «центра» устраняло своеволие полковых воевод, снижало значение родственных связей и уездных корпораций дворян и детей боярских. При указанном способе назначения голов принимались во внимание не только родовитость, но и знание или опыт в военном деле, что опять-таки повышало авторитет головы и создавало большую самостоятельность сотни. Во время Ливонской войны головы со своими сотнями посылались на самостоятельные боевые задания и успешно справлялись с порученным делом.

Все указанные сведения о комплектовании и формировании войска относятся лишь к ополчению дворян и детей боярских. Служилые люди по «прибору» являлись в поход в той организации и с тем командным составом, которые существовали в мирное время.

Полковая организация войска не претерпела каких-либо изменений по сравнению с предыдущим периодом. Войско по-прежнему состояло из трех или пяти полков. В крупных походах иногда добавлялись ертаул и «государев» полк. Во время формирования войска или уже в походе к трем или пяти полкам поместного ополчения присоединялись приказы или сотни служилых людей по «прибору» со своими головами и сотниками и подчинялись полковым воеводам ополчения. Служилые люди по «прибору» добавлялись в каждый полк поместного ополчения, не изменяя его полкового устройства.

Русская войсковая организация, сохранив в основном свои старые формы, приспособила их к новым требованиям стратегии и тактики. Это сказалось хотя бы в том, что в сводные полки — основные организационно-тактические единицы — вливались стрелецкие «приказы», главной задачей которых было усиление огневой мощи полка в целом. Тесное взаимодействие стрельцов и «наряда» с конницей, вооруженной холодным оружием, характеризует все наиболее крупные боевые действия русского войска.

Русское военное искусство сумело решить проблему создания такой войсковой организации, которая отвечала новым формам ведения войны и боя. В свете сказанного становятся совершенно несостоятельными все те «сочинеяия», в которых современники — иностранцы, стремясь оклеветать и принизить русское военное искусство, писали, что русские «на поле битвы... действуют без всякого строя» или что «победа достается им (русским) благодаря счастию». Победы русского войска под Казанью и в Ливонской войне — лучшее доказательство совершенства русского военного искусства.

Укомплектованное и сформированное войско со сборных пунктов направлялось в поход. При движении вблизи неприятеля соблюдалась осторожность, во все стороны посылались разъезды. Об общей организации и составе русского войска мы можем судить по двум крупнейшим походам середины XVI в. — на Казань и на Полоцк.

Таким образом, вторая половина XVI в. была новым важнейшим этапом в развитии вооруженных сил Русского государства, которое свидетельствовало о дальнейших успехах в укреплении централизованного государства.

Значительно расширился состав русского войска. Появление служилых людей по «прибору» положило начало существованию постоянного войска в России (стрельцов), изменило классовый состав войска и соотношение родов оружия в войске. Приборные служилые люди стали преобладающей по численности вооруженной силой, соотношение между конницей и пехотой изменилось. По своему устройству и вооружению пехота стояла выше конницы. Ополчение из дворян и детей боярских составляло ядро русского войска, классовую опору царизма и обеспечивало использование всего войска в интересах господствующего класса феодалов.

Расширение состава войска с середины XVI в. не изменило прежней войсковой организации; она была приспособлена к новому составу войска.

Вторая половина XVI в. характеризуется дальнейшим укреплением войсковой организации путем усиления централизованного руководства войском, повышения роли командного состава и особенно сотенных голов, расширения централизованного снабжения войска вооружением, снаряжением и т. п. Во второй половине XVI в. было создано единое войско, непосредственно подчиненное верховной власти.

Вместе с укреплением войсковой организации улучшалось и вооружение войска. Русский «наряд» по своим размерам, техническому состоянию и боевому значению стал наиболее совершенной частью вооруженных сил. Значительно расширилось применение ручного огнестрельного оружия, которым поголовно вооружалась постоянная пехота.

С развитием военного искусства появились и первые труды по теории военного дела. Среди них особое значение имел «Устав ратных, пушечных и других дел...», отражавший состояние военного дела в России в конце XVI в.

В целом вторая половина XVI в. была наивысшим этапом в развитии той организации вооруженных сил, которая зародилась в процессе образования централизованного Русского государства и элементы которой существовали в более раннее время. Состав и организация вооруженных сил изучаемого периода соответствовали уровню развития производительных сил страны и классовой структуре общества.

3. Заселение Слобожанщины. Организация Чугуевского казачьего полка.

Слободская Украина (Слободская украйна, Слободская окрайна, Слободской край, Слобожанщина; укр. Слобідська Україна) — историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Центрально-Чернозёмного экономического района России.

Этот приграничный край Русского государства при поддержке правительства активно заселялся в XVI—XVIII веках. Оседая здесь вблизи крепостей Белгородской засечной черты, преграждавшей крымским татарам дорогу в Русское государство, переселенцы брали на себя сторожевую службу и военную защиту пограничья. В царствование Анны Иоанновны, в соответствии с «Решительными пунктами» Даниила Апостола, земли стали предоставляться преимущественно выходцам из правобережной Украины, находившейся под властью Речи Посполитой, желавшим вступить в русское подданство и получить свободные земли.

Название региона происходит от типа поселений, пользовавшихся бо́льшими вольностями, чем в глубине государства, – слобод, название которых, в свою очередь, происходит от слова свобода. В настоящее время термин Слобожанщина активно используется как неформальное собирательное название Харьковской, Сумской и Белгородской областей.

По современному административно-территориальному делению регион охватывает практически полностью Харьковскую область (за исключением четырёх её юго-западных районов), а также соседние с ней: большую часть Сумской (юго-восточные районы), северную (большую) часть Луганской, северную часть Донецкой и небольшую восточную часть Полтавской областей Украины. На российской территории к Слобожанщине относятся большая часть Белгородской области, соседние южные районы Курской и юго-западные районы Воронежской областей. В Слобожанщину также частично входили территории современных Орловской и Липецкой областей Российской Федерации, где находились земли Ливенской и Чернавской сотен Острогожского слободского казачьего полка.

С запада Слобожанщина граничит с Левобережной Украиной (восточная Малороссия), на востоке с Областью Войска Донского, на юге с северным Приазовьем (до XVIII века входившим в Крымское ханство, а затем в Новороссийскую губернию России), а на севере с центральной Россией.

Статистика Российской империи включала Харьковскую губернию в Малороссийскую область, а Курскую и Воронежскую губернии в Центральную земледельческую область.

С XVI века большинство земель современной Слобожанщины переходят в состав Московского княжества по результатам русско-литовской войны 1500—1503 годов.

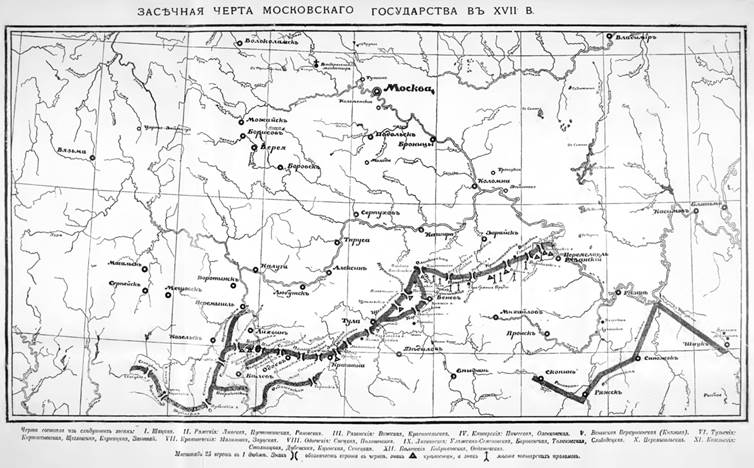

Территория Слободской Украины представляла в то время почти безлюдное «Дикое поле», через которое татары совершали набеги вглубь Московского государства — обычно Муравским шляхом (он вел водоразделом между Днепром и Доном — от Перекопа до Тулы), а также и его ответвлениями — Изюмским и Кальмиусским сакмами.

В XVI веке Русское государство перешло в фазу активного расширения. На севере Дикого поля был возведён Белгород (1596), вокруг которого образовалась Белгородская черта с такими крепостями как Ахтырка (1654), Острогожск (1652). В 1658 году в Белгородскую черту вошли Сумы. К югу от черты в направлении Крымского ханства (которое включало территории северного Приазовья) начала формироваться Слобожанщина, поскольку московское правительство обещало поселенцам льготы. Значительную часть поселенцев составляли казачье население Речи Посполитой, бежавшее от преследований. Основную массу этих переселенцев составляли казаки, крестьяне, духовенство, которые убегали от польской шляхты. Весьма небольшая часть населённых пунктов (на западе нынешней Сумской области) была основана должностными лицами Речи Посполитой (Ахтырка, Олешня) — до мирной передачи их Русскому государству по Поляновскому миру в 1635—1648 годах.

В 1638 году, например, в Чугуеве поселились 800 участников восстания Острянина и Гуни (убив Острянина, они ушли обратно в Речь Посполитую в 1641 году). Массовый исход днепровских казаков на Слобожанщину начался в период восстания против Польши, поднятого Богданом Хмельницким в 1648 году. В 1651 году казаки из Корсуня основали Краснокутск.

Для Русского царства Слобожанщина была продолжением Засечной черты как охрана южных границ царства от крымских и ногайских татар, именно поэтому царское правительство освобождало поселенцев от уплаты налогов, разрешало винокурение (на основной территории России был водочный откуп) и позволяло свободно заниматься доходными промыслами (например, соледобычей). Переселенцы безвозмездно владели определённым количеством свободной земли (право заимки), за ними сохранялись казацкие привилегии и самоуправление.

Вместе с заселением здесь активно строятся храмы, возникает множество монастырей — Святогорский, Дивногорский, Холковский монастырь, Шатрищегорский, Ахтырский, Троицкий, Краснокутский, Казацкий, Змиевской, Куряжский, Хо́рошевский, Николаевский, Острогожкий женский и другие. При содействии братства развивается образование. В 1732 году в четырёх полках Слобожанщины действовали 124 школы.

Основанные в XVII веке как крепости Харьков, Сумы, Суджа, Ахтырка, Острогожск превратились в XVIII веке в торгово-ремесленные центры. Здесь возникли Ахтырская табачная, Глушковская суконная и другие мануфактуры. В Харькове и Сумах действовали большие ярмарки.

В 1731-1733 годах для защиты границ Российской империи от татарских набегов усилиями левобережных и слободских полков и крестьян была построена система укреплений — Украинская линия.

Слобожанщина как регион формировалась между Гетманщиной (Малороссией) и Областью Войска Донского и сохраняла казачью специфику. В отличие от Гетманщины, Слобожанщина никогда не управлялась гетманами и не участвовала в воссоединении Украины с Россией в 1654 году, поскольку уже была территорией России в составе Белгородского разряда и под управлением белгородского воеводы. Пограничным городом между Донской областью и Слобожанщиной долгое время считался Бахмут, а границей между Малороссией и Слобожанщиной была Котельва.

Территория региона делилась на пять полков:

Острогожский: ныне Белгородская (Короча), Воронежская (Острогожск, Богучар) и Орловская (Ливны) области России и часть Луганской области Украины (Старобельск),

Харьковский: ныне Харьковская область Украины

Изюмский: ныне Харьковская (Изюм, Купянск), Донецкая (Тор) и Луганская (Сватово) области Украины

Сумской: ныне Сумская область Украины (Белополье, Лебедин, Межирич, Недригайлов, Сумы) и Брянская область России (Новое Место)

Ахтырский: ныне Белгородская область России (Грайворон) и Сумская область Украины (Ахтырка, Хухра)

В 1652 году переселенцы из Черниговского и Нежинского полков во главе с полковником Иваном Дзинковским основали Острогожск и создали первый и самый большой на Слобожанщине Острогожский полк. В этом же году переселенцы из городка Ставище Белоцерковского полка во главе с Герасимом Кондратьевым основали Сумы и создали там Сумской полк. В 1653—1654 годах переселенцы из Правобережной и Левобережной Украины, заселив Ахтырку, сформировали Ахтырский слободской казачий полк и, основав Харьков, начали формировать Харьковский полк; в том же году строятся Змиёв, Печенеги, Хорошево. В 1659 году — осадчим Иваном Семененко основан Салтов; в 1660-х годах Яков Черниговец основывает Балаклею. Поселения продолжаются и во время Руины: в 1674 году запорожец Мартын Старочудный строит Волчанск. На базе Балаклейского и части Харьковского полков в 1685 создан Изюмский полк.

Каждый полк возглавлялся казачьими полковниками, которые подчинялись белгородскому воеводе. Каждый полк имел при себе символы власти полка: печать, литавры, полковую хоругвь. Военную и гражданскую администрацию составляла полковая старши́на (аналог офицерства): обозный, судья, есаул, хорунжий, и два писаря, которые входили в полковой Совет. Все пять слободских полков разделялись на сотни, которых в 1734 году было 98. Сотенное управление осуществляли сотник, атаман, есаул, хорунжий и писарь. Каждый десяток имел десятника. Такая система власти отмечалась двумя характерными признаками: избирательностью старшины, но при этом жесткой иерархией полувоенной власти.

Случались на Слобожанщине и волнения. Например, в 1664 году на Слобожанщину эмигрировал полковник Яков Черниговец (противник правобережного гетмана Павла Тетери), основал город Балаклею, ставшую центром нового — Балаклейского полка. В 1666 году, оставив на время кошевое атаманство, вернулся из Запорожья на Слобожанщину Иван Сирко дабы возглавить вновь учреждённый Змиёвский полк, выделившийся из состава Харьковского полка (в 1671 году Змиёвский полк был снова присоединён к Харьковскому). Сирко также поднял восстание против царя и «воевал окраинные города», в частности, Харьков, который осаждал, но не смог захватить.

Чугуевское казачье войско или чугуевские казаки — городовые казаки Русского войска.

Название чугуевских казаков произошло от места несения пограничной (украиной) службы острога (города) Чугуева, построенного казаками Острянина в 1639 году. Согласно позднему «Экстракту о слободских полках» (1734 года), Чугуевский острог (деревянная крепость) построен по приказанию Русского царя Михаила Фёдоровича за один сезон — в 1638 году; согласно выражению XVII века, поселение, огородившись, таким образом стало городом.

Ещё во времена царствование Михаила Федоровича в верховьях Северского Донца стали селить городовых казаков для пограничной службы и выходцев (черкас) из Малороссии, которых польский гнет и угрозы насильственного перевода из вольного казачьего состояния в приниженное холопство заставили искать свободных земель под поселение в Диких полях на окраинах Русского государства. С течением времени казачьи поселения вокруг Чугуева размножились и образовали целую общину или «войско», территория которого находилось на стыке современных Воронежской, Курской и Харьковской областей.

Из наиболее многолюдных казачьих слобод можно назвать Волчанск, Писаревку, Старый Салтов, Малиновку, Рубежное, Бабку, Хотомлю, Непокрытое, Мартовое, Аркадиеву Пустынь, Имен, Гатиш, Терновое, Новый Салтов и Полное. Во всех этих поселениях жило не менее 10 000 казаков обоего пола. Однако, в состав созданных во второй половине XVIII века слободских казацких полков чугуевские казаки пахали землю, торговали, и присоединялись к донским и запорожским ватагам, совершавшим набеги на Крым и польские владения.

В 1698 году чугуевские поселенцы были обращены в однодворцев.

4. Специфика жизни на приграничной территории.

Донбасс в XVI – начале XVII вв. располагался, по образному выражению В. Д. Сухорукова, в стране, «именуемой в летописях Поле». Крайними областями, где находилось оседлое население, были Рязань и Северская земля, и «эти области отделялись от обиталища татар пустою, пространною степью, которая шла от южных берегов Волги через Дон почти до Днепра».

До 1585 г. города могли находиться только рядом с Полем. В конце XVI – начале XVII вв. городами на Поле считались Воронеж (1585), Елец, Ливны (1585), Оскол, Лебедянь, Курск, Белгород и Валуйки. Для будущего заселения Среднего Подонцовья наибольшее значение имел г. Белгород. Он стал главным городом русского пограничья (четкой границы с Полем не существовало). В районе «польских» городов была построена Белгородская черта. Новые и старые города черты вошли в Белгородский разряд, их мужское население обычно числилось в Белгородском полку. Прямой задачей полка была охрана южного пограничья. Административным и военным центром стал г. Белгород. Почти до конца XVII в. все новопостроенные города на юге относились к Белгородскому полку, а служилое население – к Белгородскому разряду. Города Среднего Подонцовья, построенные во второй половине XVII в. (Маяцк, Тор, Казачья Пристань) и в начале XVIII в. (Бахмут), также были включены в этот разряд.

В пограничных городах население относилось, в основном, к служилому сословию разных категорий. Это были дети боярские, казаки (беломестные, поместные и др.), станичники, сторожа, стрельцы. Отдельную категорию составляли принятые на службу из других земель.

К служилому сословию относились служилые «по отечеству»: московские чины, городовые дворяне и дети боярские, которые несли личную поземельную повинность и служили за свой счет. За службу получали поместья. Из них наименее обеспеченными землей были дети боярские. В прошлом они несли обязательную службу, получая за это от князей, бояр, церкви поместья; в рассматриваемое время служили государству. Гарнизоны крепостей состояли из служилых людей и «по отечеству», и «по прибору».

Служилые «по прибору» формировались по правительственному набору из лично свободных крестьян и горожан. Одной из военно‑служилых групп пограничных городов «по прибору» являлись казаки «государевой службы». Кроме них упоминаются стрельцы, пушкари, затинщики. Они получали денежное и хлебное жалованье и освобождались от государственных налогов и повинностей, в свободное время занимались огородничеством, ремеслом, торговлей, промыслами.

В период Ливонской войны была введена практика расселения приборных служилых людей на вновь присоединенных территориях «на вечное житье». На границах селили «сведенцев» из других городов государства, часто уже состоящих на государственной службе, а также переведенных в службу из других категорий населения (из крестьян, детей боярских, иностранцев).

Казачество подразделялось на городовых и вольных. Основным занятием городовых казаков была служба в пограничных городах. Они относились к особому сословию и были иррегулярным войском на службе государства. Это означает, что в мирное время они могли вернуться к своим дворам. Они также были экономически и по роду службы тесно связаны с Полем. Гарнизоны всех пограничных городов имели в своем составе казацкие отряды. Это были городовые казаки. Из них частично набирали отряды пограничников – станицы и сторожи.

Сочетание промысловой деятельности со службой государству являлось особенностью экономического положения служилого сословия Юга России, которое представляло группу государевых людей, периодически находящихся в Поле.

Нередким было переселение в Московское государство для несения службы групп или отдельных лиц с территории Речи Посполитой. Категории черкас отвечали такие группы: запорожские черкасы, «послушные» черкасы и особая группа «непослушных» – воровские черкасы. Послушные черкасы служили на границах Русского государства и за это получали жалованье, воровские занимались разбоем на степных дорогах.

К вольному казачеству относились запорожские, донские и другие «речные» казаки. Запорожские черкасы были полуоседлым населением Нижнего Поднепровья и находились в подданстве Речи Посполитой. Слово «черкас», «черкашенин» не всегда означало принадлежность к казацкому сословию, но всегда определяло место выхода – Поднепровье. Запорожские черкасы осваивали Нижнее Поднепровье – за порогами. На Дону жили донские казаки, вслед за этими группами славянского промыслового населения появились и другие, они именовались по названию рек, где подолгу занимались промыслами. В конце XVI в. известны донецкие и оскольские казаки.

«Речные» казаки обычно считали себя находящимися на службе русского государства, за конкретные услуги государству получали жалованье. Это могло быть участие в походе против татар и турок, освобождение пленных, отбитых у кочевников, донесения о продвижении врага и др.

В XVI в. контакты служилых людей и разных групп казачества на польских (находящихся на Поле) территориях, или украинах (окраин Русского государства), были достаточно разнообразны и динамичны. Еще более активными они стали в XVII в. Драматизм жизни на полевых окраинах заключался в соседстве с кочевыми народами.