Тема 30. Слобожанщина в конце ХVІ в. – пер. пол. XVII вв.

1. Создание Белгородской оборонительной черты. Социально-экономические последствия.

2. Состав и организация русского войска во второй половине XVI в.

3. Заселение Слобожанщины. Организация Чугуевского казачьего полка.

4. Специфика жизни на приграничной территории.

1. Создание Белгородской оборонительной черты. Социально-экономические последствия.

Донбасс в XVI – начале XVII вв. располагался, по образному выражению В. Д. Сухорукова, в стране, «именуемой в летописях Поле». Крайними областями, где находилось оседлое население, были Рязань и Северская земля, и «эти области отделялись от обиталища татар пустою, пространною степью, которая шла от южных берегов Волги через Дон почти до Днепра».

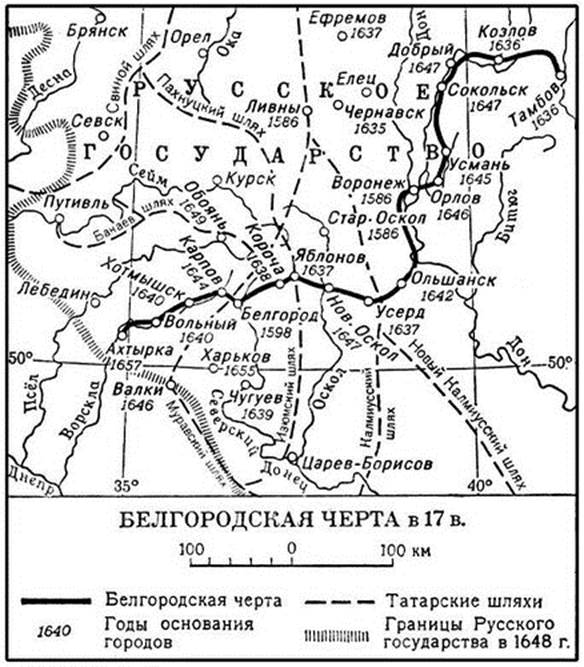

До 1585 г. города могли находиться только рядом с Полем. В конце XVI – начале XVII вв. городами на Поле считались Воронеж (1585), Елец, Ливны (1585), Оскол, Лебедянь, Курск, Белгород и Валуйки. Для будущего заселения Среднего Подонцовья наибольшее значение имел г. Белгород. Он стал главным городом русского пограничья (четкой границы с Полем не существовало). В районе «польских» городов была построена Белгородская черта. Новые и старые города черты вошли в Белгородский разряд, их мужское население обычно числилось в Белгородском полку. Прямой задачей полка была охрана южного пограничья. Административным и военным центром стал г. Белгород. Почти до конца XVII в. все новопостроенные города на юге относились к Белгородскому полку, а служилое население – к Белгородскому разряду. Города Среднего Подонцовья, построенные во второй половине XVII в. (Маяцк, Тор, Казачья Пристань) и в начале XVIII в. (Бахмут), также были включены в этот разряд.

В XVI в. контакты служилых людей и разных групп казачества на польских (находящихся на Поле) территориях, или украинах (окраин Русского государства), были достаточно разнообразны и динамичны. Еще более активными они стали в XVII в. Драматизм жизни на полевых окраинах заключался в соседстве с кочевыми народами.

Белгородская засечная черта – укреплённая линия на южных рубежах Русского царства, созданная в 30-50-х годах XVII века и служившая для защиты от крымско-ногайских набегов. Представляет из себя 800 километров заградительных укреплений и 27 городов-крепостей.

Появление Белгородской засечной черты было связано с началом активного освоения Московским государством южных земель, в частности так называемого "Дикого поля". Несмотря на наличие мощных укреплений, Орел, Курск и другие отдельные города не могли служить для русских земель надежной защитой от татарских набегов: татары просто обходили их, стремясь за богатой добычей в центральные районы государства. Вследствие этого почти одновременно с идеей реконструкции Тульской засечной черты возник другой проект: строительство новой непрерывной цепи укреплений далеко «в поле», к югу от новых «польских» городов. Начало этому строительству было положено в 1635 г. созданием Козловской укрепленной линии – земляного вала и города Козлова. Козловский вал перекрыл Ногайскую дорогу; кроме Козлова в системе этой линии располагались крепости Бельский и Челновой (1636), а на восточных ответвлениях Ногайской дороги встали Тамбов, Верхний и Нижний Ломов. Затем была перерезана Изюмская дорога: здесь возвели Яблоновский вал и крепости Усерд, Яблонов (1637) и Корочу (1638). Строительство укреплений продолжалось быстрыми темпами, и к 1654 г. из отдельных валов, засек и крепостей образовалась единая мощная оборонительная линия — Белгородская черта.

В комплекс сооружений Черты входили остроги (города-крепости), различные инженерные сооружения, естественные природные препятствия (болота, леса, реки). Административное и военное управление оборонительной линией располагалось в Белгороде. Белгородская черта эффективно снизила риск грабительских вторжений в центральные и южные районы России и способствовала русскому заселению огромных черноземных территорий. Западная часть Белгородской черты утратила своё военное значение после строительства Изюмской черты (1679-1680), восточная — после строительства Украинской линии (1731-1742).

Белгородская черта проходила по территории современных Сумской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей, от реки Ворскла, где в 1654 году находилась граница Русского царства и Речи Посполитой, до реки Челновая (Тамбовская область).

Белгородская черта может быть представлена в виде двух прямых линий, образующих угол при соединении у впадения в Дон Тихой Сосны. Протяжённость линии 600 километров, с учётом изгибов – 800 км.

Историк Д. Багалей полагал, что строительство черты велось с 1587 по 1677 год. А. Новосельский избегал точной датировки. Загоровский полагал, что дата начала строительства 1635 год. Причины строительства Белгородской черты, по мнению Загоровского, следующие:

· неудачная Смоленская война,

· активизация набегов Крымского ханства.

Строить земляной вал было решено в марте 1636 года. В январе 1637 года Боярская дума приняла решение о строительстве таких же линий поперёк других основных путей нападения татар:

· Муравский шлях

· Изюмский шлях

· Бакаев шлях

· Ногайский шлях

· Пахнуцкий шлях

· Кальмиусский шлях.

Всего Белгородская черта насчитывала 25 участков.

Непосредственно на самой Белгородской черте находились следующие крепости и остроги (в скобках указаны годы основания):

Козлов (1635)

Добрый (1647)

Сокольск (1647)

Романов (1614)

Белоколодск (1663)

Усмань (1646)

Орлов (1645)

Воронеж (1586)

Костенск (1644)

Борщёв монастырь (1615)

Урыв (1646)

Коротояк (1648)

Острогожск (1652)

Ольшанск (1645)

Усерд (1637)

Верхососенск (1637)

Царёв-Алексеев (1637)

Яблонов (1637)

Короча (1638)

Нежегольск (1654)

Белгород (1593) — главный город-крепость

Болховец (1646)

Карпов (1646)

Хотмыжск (1640)

Вольный курган (1640)

Ахтырка (1654)

Тамбов (1636)

Несмотря на то, что укрепления Троицкого, Романова и Борщева монастыря входили в состав Белгородской черты, воеводе Белгородского разряда они не подчинялись.

Романов был вотчинным городом бояр, а после – царской династии Романовых. Троицкий монастырь, основанный недалеко от Козлова в 1622 году, являлся казачьим.

Борщёв монастырь был основан донскими казаками для атаманов и казаков, «которые из них постригаются и, которые из них же раненые и увечные в том монастыре будут» и с самого своего возникновения был зависим от Войска Донского. Казаки в 1621 году выхлопотали монастырю богатый Богацкой ухожей на Дону и впоследствии помогали монастырскому начальству в его тяжбах с коротоякскими детьми боярскими и костенскими драгунами. Без разрешения донского войскового круга, игумен даже боялся выполнять распоряжения епархиальной власти. Выселенные из Костенска полковые казаки заняли землю Борщёвского монастыря — вотчину донских казаков, что вызвало тяжбу с Войском Донским, тянувшуюся до конца XVII века.

Кроме того, для «усиления» Белгородской черты были реконструированы существующие и дополнительно построены следующие крепости и остроги:

Между Белгородской и Тульской чертами:

Михайлов (1551)

Ряжск (1572)

Пронск (1536)

Белёв (1572)

Епифань (1571)

Дедилов (1554)

Мценск (1147)

Новосиль (1157)

Орёл (1564)

Карачев (1146)

Кромы (1596)

Новгород-Северск (1125)

Путивль (1126)

Рыльск (1142)

Курск (1586)

Ливны (1586)

Елец (1592)

Донков (1570)

Старый Оскол (1593)

Ефремов (1638)

Чернавск (1638)

Землянск (1657)

Демшинск (1683)

Белополье (1672)

Суджа (1664)

Сумы (1652)

Недригайлов (1668)

Гадяч (1634)

Южнее Белгородской черты были построены следующие крепости и остроги:

По реке Ворскла – Рублёвка (1675)

По реке Оскол и её притокам:

Валуйки (1693)

Двуречная (1661)

Купянка (1655)

Сенков (1674)

Горохватка (1680)

Царев-Борисов (1600)

По реке Северский Донец и её притокам:

Золочев (1680)

Чугуев (1657)

Змиёв (1656)

Перекоп (1696)

Балаклея (1654)

Изюм (1680)

Тор (1645)

Маяцкий городок (1663)

Старый Бельск (1655)

По реке Дон — Кагальник (1668)

История строительства.

С целью защиты южных рубежей Московской Руси, помимо строительства городов-крепостей, в 1571 году реорганизуется сторожевая служба. В начале XVII века начинается сооружение Белгородской черты, а с 1635 года, после обострения отношений с Крымским ханством часть черты была восстановлена — за рекой Окой. Помимо этого, в конце 1630 года началось, а к концу 1640-х годов закончилось строительство новой части черты. Среди новых объектов — 18 городов-крепостей и 2 укреплённых района с системой острожков, валов, рвов и засек в Комарицкой волости под Севском и в Лебедянском уезде. В пределах Липецкой области в состав Белгородской черты входили небольшие крепости: Сокольск (в северной части Липецка), Добрый (Доброе), Усмань, Демшинск, а также многие сёла.

В годы создания Черты, расположенные на ней города и остроги (крепости) населялись, в основном, казаками. Это были так называемые «городовые казаки» — служилые люди, нанятые государством, в отличие от казаков вольных, которые были в то время практически разбойниками («беглые воры»). С построением городов и острогов вокруг одновременно возникали пригородные слободы, села и деревни. Они заселялись служилыми людьми из различных районов Московского государства. Служилыми людьми из г. Хотмыжска, в котором были поселены в 1650 году казаки, стрельцы, пушкари были основаны слободы на Ворскле – Стрелецкая, Казацкая, Пушкарная, сохранившие свои названия до наших дней. В г. Новый Оскол в 1649 году были переведены 200 семей казаков из Ельца. Болховец заселен в 1648 г. переселенцами из Карачаева. В 1651 году количество казаков в городах и уездах на Белгородской черте составляло: Хотмыжск – 291; Карпов – 208; Белгород – 179; Короча – 140; Яблонов – 281; Царёв-Алексеев – 481 и т. д.

Во второй половине XVII века, после создания Слободских казацких полков — Острогожского, Ахтырского, Харьковского, Изюмского, Сумского, Балаклейского и Змиевского, многие крепости Белгородской черты (Острогожск, Землянск, Новый Оскол, Урыв, Усерд, Ливны, Коротояк, Ахтырка, Изюм, Сумы, Валуйки и т. д.,) оказались под их управлением. Однако, гарнизоны крепостей в состав новосозданных полков не вошли, а продолжали подчиняться царским воеводам. Попытки слободских полковников записывать к себе в казаки московских служилых людей (стрельцов, пушкарей, городовых казаков, «детей боярских») немедленно пресекались.

Как писал В. П. Загоровский, Белгородская черта проявила себя как эффективный способ борьбы с крымско-ногайскими набегами и послужила образцом для сооружения схожих оборонительных линий к югу от неё. Если ещё в 1630-х годах грабительские рейды крымских татар отражались у берегов Оки, то после её возведения район русско-крымских столкновений сдвинулся на сотни километров на юг, открыв огромные плодородные территории для полноценного заселения. Согласно Загоровскому, Белгородская черта являлась основой будущего окончательного успеха России в борьбе с Крымским ханством.

То, что практически все города Белгородской черты возникли как военные крепости, наложило заметный отпечаток на состав населения и на внешний облик этих городов. Они были укомплектованы почти исключительно служилыми людьми; посадские люди проживали только в крупных городах (Воронеж, Белгород), но и там они составляли не более 20-25% населения. Состав служилых людей также имел специфические особенности: высшая их категория служилые по отчеству была представлена только самым низшим разрядом детьми боярскими городовыми, причем нередко, владея поместьями, они не имели крепостных и сами обрабатывали землю, фактически не отличаясь от рядовых казаков. Казаки делились на две группы: одни служили «по прибору» наряду со стрельцами, пушкарями пр., другие назывались белопоместными и слободскими и владели отведенной им землей коллективно. Среди служилых людей в особую группу выделялись «черкасы» — украинские переселенцы. Все перечисленные категории селились отдельными слободами при крепостях; только дети боярские и поместные казаки иногда постоянно проживали в своих поместьях.

В зависимости от места расположения и стратегических задач крепости Белгородской черты делились на два основных типа: крепости в системе земляных валов и крепости на крутых берегах рек. К первому типу принадлежали, например, Болховец, Белгород, Новый Оскол, Нежегольск, у которых вал черты служил одновременно и одной из стен города, а также Яблонов, Верхососенск, Бельский и Челновой, земляные укрепления которых располагались за валом. Эти города стояли на открытых степных участках, лишенных естественных преград, и перекрывали основные пути татарских вторжений. Крепости второго типа были деревянными, без земляных валов, и строились на высоких берегах рек как опорные пункты сторожевой и станичной службы, а также как пункты военного контроля над бродами и переправами.

2. Состав и организация русского войска во второй половине XVI в.

В результате военных реформ и общего роста вооруженных сил состав русского войска значительно увеличился. Вместе с тем стала сложнее его организация. С середины XVI в. войско состояло из служилых людей по «отечеству» и служилых людей по «прибору».

В первую группу входили:

1) служилые люди думные — бояре, окольничие, думные дворяне;

2) служилые люди московские — стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы;

3) служилые люди городовые — дворяне и дети боярские выборные («из выбору»), дворовые («по дворовому списку») и городовые (городовой и осадной службы).

Вторая группа состояла из стрельцов, казаков, пушкарей, затинщиков, воротников, казенных кузнецов, плотников и пр. К этой же группе можно отнести сборных и посошных людей.

Рассмотрим каждую группу в отдельности.

Служилые люди по «отечеству» (дворянское ополчение).

Основную массу служилых людей по «отечеству» составляли городовые дворяне и дети боярские.

По грамоте 1556 г. служба дворян и детей боярских начиналась с 15 лет, до этого времени они считались «недорослями». Для зачисления на службу подросших дворян и детей боярских, или, как их называли, «новиков», из Москвы по городам периодически посылались бояре и другие думные чины с дьяками; иногда это дело поручалось местным воеводам. Приехав в город, боярин должен был организовать выборы из местных служилых дворян и детей боярских особых окладчиков, с помощью которых и производился прием на службу. По расспросам зачисляемых на службу и указаниям окладчиков устанавливались имущественное положение и служебная годность каждого новика. Окладчики показывали, кто с кем может быть в одной статье по происхождению и имущественному положению. Затем новик зачислялся на службу и ему назначался поместный и денежный оклад.

Оклады устанавливались в зависимости от происхождения, имущественного положения и службы новика. Поместные оклады новиков колебались в среднем от 100 четвертей (150 десятин в трех полях) до 300 четвертей (450 десятин) и денежные – от 4 до 7 руб. В процессе службы поместные и денежные оклады новиков увеличивались.

Правительство зорко следило за тем, чтобы в среду дворян и детей боярских не проникали люди из низших сословий. При верстании новиков в службу указывалось, чтобы не было «поповых и мужичьих детей, и холопей боярских, и слуг монастырских». Здесь речь идет не только о представителях тяглого населения (крестьянах и посадском населении), о сохранении которого правительство особенно заботилось в налоговых целях, но и вообще о всех недворянских людях. Этот принцип оставался в силе и позднее. При смотрах (разборах) дворян и детей боярских не дворяне отстранялись от службы.

Военные потребности страны, в особенности организация обороны южной границы, все же побуждали правительство верстать в состав детей боярских и служилых людей лиц не боярско-дворянского происхождения, например, казаков. Вообще на южной окраине государства, где очень нужны были ратные люди, правительство меньше считалось с «отечеством» тех, кого верстали поместьем.

Верстание новиков в службу часто происходило одновременно с общим смотром всех служилых людей по «отечеству» данного города с уездом. На этих смотрах, или «разборах», надо было выяснить с помощью окладчиков о каждом человеке: каков он будет на службе «конен и оружен и люден», каков он «отечеством и службою» и кому «в версту», каков его поместный и денежный оклад, какую он может выполнять службу, в срок ли является на службу и уезжает с нее и т. п. В результате верстания и смотра составлялся по городу с уездом особый список, так называемая «десятая».

В организации поместного ополчения десятни имели большое значение. По десятням правительство учитывало дворян и детей боярских, назначало их на службу и увольняло с нее. Все десятни хранились в Разрядном приказе. До нового разбора Разряд отмечал в десятнях все служебные перемещения каждого лица, участие в походах и боях, придачи к поместному и денежному жалованью, пленение, смерть и т. п. Для Поместного приказа десятни являлись основанием к наделению служилых людей поместьями в соответствии с окладами.

Число служилых дворян и детей боярских по каждому городу с уездом зависело в конечном счете от земельной площади уезда, пригодной для поместной раздачи. Так, по Коломне в 1577 г. было около 310 дворян и детей боярских, в Переяславле Залесском в 1590 г. – 107, в Муроме в 1597 г. – 154. Наибольшее число служилых дворян и детей боярских имели такие крупные города, как Новгород (более 2000 человек в пяти пятинах), Псков и Смоленск (более 479 человек).

В зависимости от родовитости, имущественной состоятельности и служебной годности дворяне и дети боярские делились на выборных, дворовых и городовых.

Выборные дети боярские составляли привилегированную часть уездных служилых людей по «отечеству». В мирное время они служили поочередно в Москве при царском дворе под наименованием «жильцов». Они охраняли царский двор, а также выполняли различные поручения военного, административного и другого характера. В военное время жильцы входили в состав царского полка или были царскими телохранителями. Их назначали головами сотен поместного ополчения.

В изучаемое время дворовые дети боярские занимали среднее положение между выборными и городовыми. Дети боярские по «дворовому списку» пополнялись из городовых; из среды дворовых детей боярских назначались выборные. Самую многочисленную группу составляли городовые дети боярские, выполнявшие и полковую и городовую службу.

Оклады Поместного и денежного жалованья служилых дворян и детей боярских были весьма различны: они колебались от 20 до 700 четвертей и от 4 до 14 руб. в год. Размеры окладов зависели прежде всего от чина служилого человека. Наивысшие оклады получали дети боярские, служившие «из выбору» (350–700 четвертей), затем «по дворовому списку» (350–500 четвертей) и, наконец, «городовые» — самая многочисленная и наиболее пестрая по окладам группа (20–500 четвертей). Единых окладов поместного и денежного жалованья для дворян и детей боярских не существовало. Размеры окладов различались территориально и определялись правительством.

В зависимости от выполнения служебных обязанностей изменялись поместные и денежные оклады. За исправное несение службы помещику увеличивался оклад. За неисправную службу (за неявку на службу, досрочный отъезд с нее и т. п.) поместный и денежный оклады убавлялись, а при злостном нарушении служебных обязанностей у помещика отбиралось поместье и передавалось беспоместным детям боярским.

Во второй половине XVI в. военная служба дворян и детей боярских разделялась на городовую (осадную) и полковую. Осадную службу несли или мелкопоместные лица с окладов в 20 четей или неспособные по состоянию здоровья к полковой (походной) службе; в последнем случае у детей боярских отбиралась часть их поместных владений. Осадная служба выполнялась в пешем строю, и ее должны были нести только «с земли», с поместных владений; денежное жалованье находившимся в осадной службе не выплачивалось. За исправную службу дворян и детей боярских переводили из осадной в полковую службу с повышением поместного оклада и выдачей денежного жалованья.

Полковая служба была дальней (походной) и ближней (украинной, береговой). В мирное время полковая служба состояла в постоянной охране границ, главным образом южных.

Московские служилые люди (стольники, стряпчие, московские дворяне и жильцы) находились в более привилегированном положении, чем городовые люди. Так, московские дворяне получали поместные оклады от 500 до 1000 четвертей и денежные от 20 до 100 руб. Кроме того, многие из них имели вотчины. В мирное время московские служилые люди выполняли дипломатические, военные и административные поручения, были воеводами в городах. В военное время часть московских чинов входила в царский полк, часть посылалась в другие полки. В полках московские чины занимали командные должности воевод, их товарищей, сотенных голов и т. п. Общее число московских служилых людей было невелико — не более 2–3 тыс. человек.

Думные чины (бояре, окольничие, думные дворяне) занимали высшие командные должности в войске. Их назначали большими полковыми и просто полковыми воеводами, воеводами в пограничные города и т. д. Наиболее знатным из бояр поручалось главное командование войском.

Бояре и окольничие получали поместные оклады в размере от 1000 до 2000 четвертей, а думные дворяне от 800 до 1200 четвертей; денежные оклады бояр составляли 500–1200 руб.; окольничих — 200–400 руб., думных дворян 100–200 руб. в год.

Думных чинов было немного: окольничих около 15 человек, думных дворян не более 6 человек. Что касается бояр, то наибольшее число их — 30 человек — было при Борисе Годунове; в среднем же состав боярства колебался от 15 до 25 человек.

Вызванные на службу, помещики одного уезда формировались на сборных пунктах в сотни; из остатков уездных сотен создавались смешанные сотни; все они распределялись по полкам. После окончания службы дворяне и дети боярские распускались по домам, сотни распадались и при следующем призыве на службу формировались вновь. Таким образом, сотни, как и полки, являлись лишь временными войсковыми единицами поместного ополчения.

Во главе сотен стояли назначенные правительством или полковыми воеводами головы из местных уездных или московских дворян. На военной службе головы находились только во время похода или войны.

Все служилые люди по «отечеству» должны были являться на службу «конны, оружны и людны», т. е. на коне, с оружием и с людьми.

Наиболее ранние сведения о составе и вооружении дворян и детей боярских сохранились от 1556 г., когда в г. Кашире был произведен смотр боярами Курлятевым и Юрьевым и дьяком Вылузгой. Для анализа возьмем только тех дворян и детей боярских, у которых показаны поместные оклады; Таких в десятне 222 человека. Указанные лица по своему имущественному положению принадлежали в основном к среднепоместному дворянству: имели поместья в 100–250 четвертей. На смотр явились все без исключения на конях, а многие даже с двумя конями. Вооружение указанных лиц было следующее: саадак — 41 человек, копье — 19, рогатина — 9, топор — 1 человек и без всякого оружия 152 человека. Кроме того, 49 человек имели защитное вооружение (доспехи).

На смотре также присутствовало 224 дворянских людей-холопов (кроме коша — обозных), в том числе 129 человек безоружных. Остальные 95 человек имели следующее оружие: саадак и саблю — 15 человек, саадак и рогатину — 5, саадак и копье — 2, саадак — 41, рогатину — 15, копье — 16 и пищаль — 1 человек. Из 224 человек в защитном снаряжении находилось 45, все имели коней. Следовательно, холопов было не меньше, чем самих помещиков, и они были вооружены не хуже помещиков.

Как изменилась дворянская конница в конце XVI в., показывает десятня по г. Коломне 1577 г. Коломенские дворяне и дети боярские (283 человека) принадлежали также к среднепоместным владельцам и явились на смотр вооруженные лучше, чем каширцы. Почти все они имели одинаковое оружие: саадак и саблю. Необходимо учесть, однако, что смотр в Коломне сопровождался разбором и верстанием поместным и денежным жалованьем с одновременной выдачей жалованья. Помещику приказывалось заранее «быть» на службе с оружием и определенным количеством людей.

Несовершенство вооружения дворян и детей боярских объяснялось в основном тем, что правительство не устанавливало, с каким именно оружием помещик обязан являться на службу. В конце XVI в. правительство делало некоторые попытки усилить боеспособность поместной конницы. Так, в 1594 г. при смотре детей боярских г. Ряжска большинству из них было велено служить с пищалями.

Попытка вооружить всех детей боярских пищалями и создать постоянную сотенную организацию была вызвана военной обстановкой и носила временный характер. Она не получила дальнейшего развития, и в XVII в. вооружение дворянской конницы было так же разнообразно, как и в изучаемый период.

Кроме неудовлетворительного вооружения, поместное ополчение имело еще один крупный недостаток, а именно слабую военную дисциплину. Правительство принимало меры против нарушений службы, снижало поместные и денежные оклады или полностью лишало земель и денежного жалованья и т. п. Однако все эти меры оказывались мало действенными. Побеги со службы продолжали расти, принимая массовый характер, а правительство, заинтересованное в служилых людях, применяло наказания недостаточно последовательно и строго. Невыполнение службы и слабая дисциплина были наиболее убедительным показателем начавшегося разложения поместного ополчения. Этот процесс достиг наивысшего развития в начале XVII в. и привел в конечном итоге к постепенной замене дворянской конницы другими родами войска.

Относительно общей численности поместного ополчения конца XVI в. имеются указания в специальной работе С. М. Середонина о вооруженных силах Русского государства. Автор пришел к выводу, что общее число дворян и детей боярских в конце XVI в. не превышало 25 тыс. человек. Середонин подсчитал, что указанные помещики, имея в среднем по 200 четвертей поместий или вотчин, должны были приводить с собой по 2 человека. Таким образом, общая численность конницы из дворян и детей боярских с их людьми составляла примерно 75 тыс. человек. Эти расчеты автора нуждаются в уточнении. С 200 четвертей земли помещик должен был приводить, по Уложению 1556 г., не двух, а одного вооруженного человека, так как с половины указанной земли (100 четвертей) он нес службу лично сам. Следовательно, общее число дворянского ополчения составляло не 75, а 50 тыс. человек. Сохранившиеся десятни за вторую половину XVI в. показывают, что дворяне и дети боярские очень неаккуратно приводили с собой вооруженных людей, причитавшихся с них по Уложению 1556 г., и поэтому цифру дворянской конницы в 50 тыс. человек нужно считать максимальной.

Управление служилыми людьми по «отечеству» находилось в ведении Разрядного приказа. Функции Разрядного приказа по обеспечению служилых людей по «отечеству» землями продолжал Поместный приказ. По поместным окладам, устанавливаемым в Разряде, Поместный приказ осуществлял фактическое наделение землей («дача в оклад»).

Служилые люди по «прибору»

Среди служилых людей по «прибору» первое место по численности и значению занимали стрельцы. Стрельцы были московскими и городовыми.

Сведения о московских стрельцах весьма скудны и ограничиваются сообщениями иностранцев, посещавших Россию. По утверждению Флетчера, московских стрельцов насчитывалось около 7000 человек, из которых 2000 были стремянными (конными). По Маржерету (конец XVI в.), московских стрельцов было 10 тысяч. Стрельцы делились на приказы, по 500 человек в каждом. Стрелецкие головы со своими приказами были вполне самостоятельными и подчинялись непосредственно центральному учреждению — Стрелецкому приказу. Приказы делились на сотни, а сотни — на полусотни и на десятки. Во главе приказов стояли головы, сотнями ведали сотники, полусотнями — пятидесятники и десятками — десятники.

Придворное положение московских стрельцов определяло и их служебные обязанности. Стремянные стрельцы несли ежедневно охрану царского дворца. Пешие стрельцы несли в Москве караульную службу, переменяясь по неделям. Московские стрельцы посылались также в другие города для усиления местных гарнизонов. В военное время стрельцы принимали участие в походах и боевых действиях в составе войска.

За службу московские стрельцы получали денежное и хлебное жалованье: ежегодно по 4–7 руб., 12 четвертей ржи и столько же овса. Командный состав назначался из дворян и детей боярских. Стрелецкому голове платили ежегодно 30–60 руб., и, кроме того, он имел поместный оклад в 300–500 четвертей. Сотники, помимо земли, получали 12–20 руб., десятники — 10 руб.

Городовые стрельцы располагались гарнизонами, численностью от 20 до 1000 человек, преимущественно в пограничных городах. Значительное число стрельцов находилось на северо-западной границе, особенно в Пскове и Новгороде. Меньше стрельцов было в южных пограничных городах, очевидно потому, что там имелось много других ратных людей, особенно казаков, выполнявших и городовую службу. Можно считать, что к концу XVI в. стрельцы были во всех более или менее важных в военном отношении городах Русского государства. В зависимости от военно-административного значения города определялось и штатное число стрельцов в нем. Во время Ливонской войны много стрельцов находилось в завоеванных городах.

Несомненно, что к концу XVI в. стрелецкое войско увеличилось и в целом насчитывало приблизительно около 20–25 тыс. человек.

О том, из каких групп населения и как комплектовались стрельцы, трудно судить по тем источникам XVI в., которые дошли до нас. Можно лишь с уверенностью сказать, что городовые стрельцы набирались преимущественно из местного населения. Так, например, в Казани пришлых людей среди стрельцов было всего 13%, а в Свияжске — только 8%. Из местного посадского населения набирались стрельцы в Туле, Торопце и других городах. Это были беднейшие представители посадского населения.

Наибольшее распространение получило привлечение на стрелецкую службу «вольных охочих людей». В стрельцы принимались только свободные люди (не холопы и не крестьяне), вообще не тяглые. Требовалось, чтобы они поступали на службу по своему желанию, были собой «добры», т. е. здоровы и умели стрелять.

Более постоянным источником пополнения стрелецкого войска с течением времени стали дети и другие родственники самих стрельцов. Постепенно служба в стрельцах стала наследственной повинностью. К привлечению стрелецких детей и родственников на службу правительство всегда относилось с особым вниманием, и только при недостатке потомства стрельцов допускался прием в стрелецкую службу вольных людей. Служба в стрельцах была не только наследственной, но и пожизненной. Только старость, раны или увечье могли освободить от службы.

В мирное время городовые стрельцы несли гарнизонную службу. Они стояли на караулах по стенам, башням и у городских ворот, у правительственных учреждений (в таможне, приказной избе и пр.), их посылали в уезды за нетчиками, на селитренные промыслы, в конвой казны, для сопровождения послов, для исполнения судебных приговоров и т. д. Во время войны городовые стрельцы целыми приказами или сотнями назначались в разные полки войска. Пешие стрельцы в дальние походы отправлялись на подводах. Вообще все стрельцы, за редким исключением, несли службу в пешем строю. Конные стрельцы (например, астраханские) получали казенных лошадей или деньги на их покупку.

Вооружение стрельцов состояло из ручной пищали (ручницы, самопала), бердыша и сабли. Кроме оружия, стрельцы получали из казны пороховницы, свинец и порох (в военное время 1–2 фунта на человека).

В те времена уже существовала проверка искусства стрельбы. Некоторое представление о таких смотрах стрельбы из пищалей дает описание англичанина Дженкинсона. Он сообщает, что стрельба производилась в Москве в декабре 1557 г. по построенной для этого мишени в виде ледяного вала в 6 футов вышины, около 90 сажен длины и до 2 сажен толщины. Перед валом на расстоянии 60 ярдов были устроены подмостки. На смотре присутствовал Иван Грозный со свитой.

Стрельцы явились на стрельбище в составе приказа (500 человек), построенные по пяти в ряд, каждый с пищалью на левом плече и фитилем в правой руке. Выстроившись на подмостках, стрельцы открыли огонь по ледяному валу; стрельба продолжалась до тех пор, пока вал не был разбит. Краткость описания не позволяет установить, каким образом определялась степень совершенства стрельцов в стрельбе из оружия.

В отличие от дворянской конницы стрельцы имели определенный военный строй и носили особую военную форму.

Известно, что массовое вооружение пехоты огнестрельным оружием привело к появлению линейной тактики. В 1605 г. в сражении под Добрыничами русское войско впервые применило линейные боевые порядки, действуя в которых пехота могла вести огонь из максимального числа ружей. В Западной Европе линейная тактика была применена позднее шведским войском во время Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.).

Под Добрыничами развернувшиеся в линию стрельцы залпами отразили атаки польской конницы. Указание на залповый огонь и четкие построения стрельцов свидетельствует о том, что элементы линейной тактики были у русской пехоты еще в середине XVI в. Русская стрелецкая пехота, создавая и развивая линейную тактику, тем самым опередила западное военное искусство более чем на полстолетие.

В Москве и других городах стрельцы жили в особых слободах, расположенных в городе или на посаде. Получая усадебное (дворовое) место, каждый стрелец должен был иметь двор и приусадебный участок.

Городовые стрельцы обеспечивались денежным, хлебным и земельным жалованьем. По некоторым городам в конце XVI в. существовали определенные оклады денежного жалованья стрельцам. Основным источником существования городовых стрельцов являлись земельные наделы (пашня, огороды, сенокосы и т. п.). Земельные угодья отводились стрельцам сразу на целый отряд (приказ, сотню) и не по наличному числу людей, а по штату. Из общих земельных наделов стрельцы получали участки пашни (жеребья) в индивидуальное пользование. О размерах этих участков можно судить по г. Веневу, где в 1571–1572 гг. было велено дать десятникам по 5 и рядовым стрельцам по 4 четверти пашни в поле (6 десятин в трех полях). В Данкове стрельцам полагалось, кроме денежного жалованья, рядовым по 8 четей и пятидесятникам по 10 четей в поле. Следовательно, единых окладов денежного и земельного жалованья для стрельцов не существовало.

Прочие земельные угодья и леса находились в общем владении стрельцов, иногда вместе с другими приборными людьми (пушкарями, затинщиками и др.).

Материально плохо обеспеченные, городовые стрельцы занимались торговлей и ремеслами. Бессильное создать необходимые благоприятные материальные условия для стрельцов, правительство пошло по линии наименьшего сопротивления и даже предоставило стрельцам позднее небольшие льготы в их торгово-ремесленных делах.

Занятия стрельцов торговлей и ремеслами отрицательно сказывались на их военной подготовке и боеспособности. С другой стороны, торговля и ремесла сближали стрельцов с посадским населением. Стрельцы в такой же степени страдали от произвола администрации, конкуренции помещиков и вотчинников и эксплуатации крупных купцов, как и рядовая масса посадского населения. В этой близости стрельцов с посадским населением и заключалась основная причина активного участия стрельцов в городских восстаниях XVII в.

Для управления стрелецким войском было создано особое центральное учреждение — Стрелецкий приказ. Приказ известен с 1571 г., но возник он, вероятно, раньше, вскоре же после учреждения стрельцов. Приказ ведал стрелецким войском на территории всего государства и имел административно-военные и судебные функции в отношении стрельцов.

В заключение сделаем некоторые обобщающие выводы. Стрельцы явились первым на Руси постоянным войском. Вооруженные огнестрельным и холодным оружием, имевшие хорошую боевую выучку, они представляли собой наиболее совершенную часть русских вооруженных сил XVI в. Одним из преимуществ стрелецкого войска перед западноевропейскими мушкетерами являлось то, что стрельцы могли одновременно вести огневой бой и бой холодным оружием, то есть были пригодны к самостоятельным действиям. Стрелецкое войско выгодно отличалось от дворянского ополчения и других разрядов русского войска тем, что могло в любое время, по первому приказу правительства, выступить в поход. Стрельцы выполняли городовую (оборонную) службу, несли пограничную охрану, участвовали в полевых боях как пехота и являлись осадным войском при штурмах неприятельских городов. Стрелецкое войско значительно содействовало успехам русского оружия во второй половине XVI в.

Казаки

Из всех служилых людей по «прибору» во второй половине XVI в. наиболее сложную по составу и организации группу представляли казаки.

После присоединения Казанского и Астраханского ханств ряды служилого казачества пополнились татарской, чувашской и мордовской конницей. В русском войске нерусские казаки сохраняли свою национальную (десятичную) систему деления и подчинялись мурзам и князьям. Они не входили в русские полки, а присоединялись отдельными отрядами к полкам, преимущественно к передовому, где конница была больше всего нужна.

С середины XVI в. в составе русского войска находились «вольные» казаки (яицкие, волжские, донские, а затем украинские).

Постоянные сношения правительства с донскими казаками начались в 70-х годах XVI в. Этому способствовало в значительной мере то обстоятельство, что по р. Дону, а затем по Азовскому и Черному морям шли все дипломатические и торговые сношения Русского государства с Крымом и Турцией. Правительство обращалось к казакам за содействием в охране посольств и торговых караванов, обещая за эту службу жалованье, главным образом селитрой и свинцом, в которых казаки очень нуждались.

В конце XVI в. правительство пыталось взять донских казаков под свой постоянный надзор, но потерпело неудачу. В одной из своих грамот царь Михаил Федорович напоминал казакам о тех притеснениях и репрессиях, которым они подвергались при прежних царях и особенно при Борисе Годунове. Из этой грамоты узнаем, что казакам запрещалось приезжать в Москву и приходить в пограничные города даже к своим родственникам; им было запрещено покупать и продавать что-либо; казаков ловили по городам, сажали в тюрьмы, вешали. Правительство боялось казаков как крупной антифеодальной силы.

В начале XVII в. донские казаки приняли активное участие в крестьянской войне. Были казаки и в войсках самозванцев.

Разогнанные с Волги, казаки частью осели на Дону и смешались с местным населением, частью двинулись за Волгу. В 80-х годах отряд казаков во главе с атаманом Нечаем напал на ногайцев, разорил их столицу Сарайчик и поселился на р. Яик (Урал), положив начало яицкому (уральскому) казачьему войску.

Привлечение вольных казаков на государственную службу началось, повидимому, при Иване Грозном, с середины XVI в. Так, уже в 1550 г. нападение ногайцев отразили «вольные казаки великого князя». Активное участие приняли казаки в боевых действиях по завоеванию Казани. Вольных казаков правительство использовало и в борьбе с крымскими татарами, привлекая их к постоянной береговой службе на юге. По разрядной росписи 1575 г. в большом и передовом полках служили с головами донские и черкасские (украинские) атаманы и казаки. Казаки приняли активное участие в Ливонской войне. В составе русского войска, выступившего на Полоцк в 1563 г., из общего состава войска примерно в 43 тыс. человек вольных казаков с атаманами было около 5550, или почти 13%. Участвовали казаки и в других походах.

За службу правительство расплачивалось с казаками денежным жалованьем и земельными наделами, поселяя их преимущественно в пограничных городах. Размещенные по городам казаки получали название того города, где были поселены.

Внутреннее устройство городовых казаков было таким же, как у городовых стрельцов. Казаки находились «в приборе» у своего головы, который и набирал их на службу. Казацкий голова непосредственно подчинялся городовому воеводе или осадному голове. Нормальный состав прибора исчислялся в 500 человек. Приборы делились на сотни, которые находились «в приказе» у сотников. Сотни в свою очередь подразделялись на полусотни (во главе с пятидесятниками) и десятки (во главе с десятниками). Права и обязанности должностных лиц соответствовали функциям таких же должностных лиц у стрельцов.

Общее число городовых казаков источники определяют в 5–6 тыс. человек.

В конце XVI в. правительство начало применять при увеличении состава городовых казаков те же способы комплектования, какие практиковались в отношении других служилых людей «по прибору», в частности стрельцов. Казаки, как и стрельцы, набирались из «вольных охочих людей», и требования к тем и другим предъявлялись одинаковые. При поселении казаки получали от правительства одинаковую со стрельцами помощь на постройку дворов.

Ряды городовых казаков пополнялись и путем набора из тяглого населения. Все эти способы комплектования постепенно оттесняли городовых казаков от вольных и сближали городовых казаков с другими служилыми людьми по «прибору».

Управление всеми городовыми казаками на территории государства в XVI в. находилось в ведении Стрелецкого приказа. В южных городах управление казаками Стрелецкий приказ разделял с Разрядом, ведавшим пограничной охраной. Стрелецкий приказ набирал казаков на службу и отставлял от нее, выплачивал денежное жалованье, перемещал по службе из одного города в другой, назначал в походы и являлся для казаков высшей судебной инстанцией. Через приказ проходило назначение начальствующих лиц над казаками (голов, сотников), которые во время службы у казаков также подчинялись приказу.

Все сказанное относится исключительно к служилым казакам, размещенным по городам. Сношениями с донскими и другими вольными казаками, официально не состоявшими на государственной службе, ведал Посольский приказ.