NB ! Монофазный график базальной температуры указывает на отсутствие овуляции в данном менструальном цикле (ановуляторный цикл).

Процедура ежедневного самостоятельного исследования и составления женщиной графика базальной температуры может иметь много погрешностей, а значит, не может быть надежной (NICE, 2004).

В основе феноменов «зрачка», «листа папоротника», растяжения слизи лежит изучение количества и физико-химических свойств цервикальной слизи. Изменения шеечной слизи играют важную роль в подготовке к оплодотворению; они могут служить критерием функционального состояния женской половой системы.

NB ! На основании феноменов «зрачка», «листа папоротника», растяжения слизи и ее количества можно судить об эстрогенной насыщенности организма женщины на протяжении менструального цикла.

Результаты этих тестов оценивают по 3-балльной системе или знаками «+», «++», «+++».

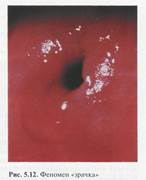

Феномен «зрачка» связан с изменением количества слизи в зависимости от эстрогенной насыщенности организма и изменением тонуса шейки матки. На 8-9-е сутки менструального цикла в расширившемся наружном отверстии канала шейки матки появляется стекловидная прозрачная слизь. К 10-14-м суткам цикла канал шейки матки расширяется до 0,25 см в диаметре, наружный зев округляется, дилатируется, в нем видна ставшая более жидкой цервикальная слизь. При гинекологическом исследовании шейки матки, обнаженной с помощью зеркал, наружный зев с выступающей каплей слизи в луче света кажется темным, блестящим и напоминает зрачок (положительный симптом «зрачка»). В последующие дни цикла количество слизи снова уменьшается, она становится гуще, наружный зев смыкается, слизь перестает быть видна (отрицательный симптом «зрачка»).

Для оценки симптома растяжения после исследования симптома «зрачка» браншами анатомического пинцета или корнцанга захватывают цервикальную слизь. После извлечения инструмента его бранши разводят и измеряют величину растяжения слизи. Длина нити цервикальной слизи зависит от уровня эстрогенов и достигает максимума к овуляции.

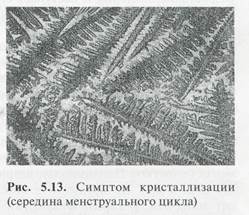

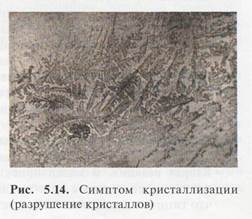

Симптом «листа папоротника» основан на способности шеечной слизи при высушивании образовывать кристаллы и позволяет уточнить овуляцию. Причиной кристаллизации считаются изменения физико-химических свойств слизи под воздействием эстрогенов (взаимодействие натрия хлорида с полисахаридами, коллоидами и муцином, рН слизи).

После оценки симптома растяжения цервикальную слизь наносят тонким слоем на предметное стекло и высушивают при комнатной температуре. Через 15-30 мин препарат без окрашивания рассматривают под микроскопом при малом увеличении. С 1 по 8-е сутки менструального цикла симптом «листа папоротника» отрицательный. С 9-х суток появляются первые признаки кристаллизации, которая достигает максимума к 12-14-м суткам. С 17-18-х суток рисунок кристаллизации теряет свою четкость, а с 20-22-х суток слизь перестает кристаллизовываться.

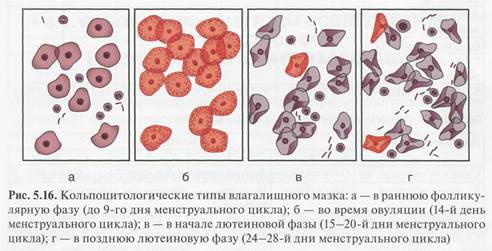

Кольпоцитологический тест.

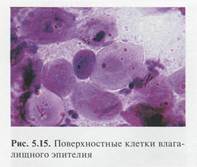

Влагалищный эпителий, так же как и эндометрий, подвержен циклическим изменениям в течение менструального цикла. Особенно чувствительна к гормональным влияниям верхняя треть влагалища, которая имеет эмбриологическое родство с внутренними половыми органами. Она развивается из мюллеровых ходов, так же как матка, яичники и трубы.

В начале фолликулярной фазы происходит разрастание клеток влагалищного эпителия, в основном посредством клеток базального слоя. По мере приближения овуляции клетки дифференцируются, число слоев эпителия увеличивается за счет промежуточных клеток. К овуляции эпителий достигает максимальной толщины за счет поверхностного слоя; происходит его разрыхление. В лютеиновую фазу прекращается разрастание эпителия и наступает его десквамация. Во время менструации отторгаются поверхностный и частично промежуточный слои влагалищного эпителия.

Количественное соотношение клеток в мазке и их морфологическая характеристика являются основой гормональной цитологической диагностики. Цитологическое исследование влагалищного содержимого позволяет оценить кариопикнотический индекс (КПИ) – отношение поверхностных клеток с пикнотическими ядрами к общему числу клеток (в процентах).

Материал для исследования берут до бимануального исследования и влагалищных манипуляций, лучше всего с боковых сводов с помощью инструмента (пипеткой Папаниколау, шприцем Брауна, шпателем Эйра, браншей пинцета и др.). На предметное стекло тонким равномерным слоем наносят материал, который фиксируют смесью Никифорова с последующей полихромной окраской (гематоксилин-эозин). Готовый препарат изучают под световым микроскопом и подсчитывают КПИ.

Вычисляют также индекс созревания (ИС) – процентное соотношение поверхностных, промежуточных и парабазальных клеток и эозинофильный индекс (ЭИ) – процентное соотношение клеток с эозинофильно окрашенной цитоплазмой относительно клеток с базофильной цитоплазмой.

Различают следующие кольпоцитологические типы (реакции) мазка.

- Первая реакция. В мазке представлены преимущественно базальные клетки и лейкоциты. Данный тип характерен для резкой гипоэстрогении.

- Вторая реакция. В мазке присутствуют базальные и промежуточные клетки и лейкоциты с преобладанием базальных клеток и лейкоцитов, что типично для значительной эстрогенной недостаточности.

- Третья реакция. Мазок представлен промежуточными клетками с единичными парабазальными. Реакция характерна для умеренной гипоэстрогении.

- Четвертая реакция. Мазок состоит из ороговевающих клеток, базальные клетки и лейкоциты отсутствуют – достаточная эстрогенная насыщенность организма.

Мазки берут в течение цикла ежедневно, через день или каждые 2 дня – 10-25 серийных мазков («длинная лента» исследований). Можно взять и 4 мазка («короткая лента»): на 7-й день (ранняя пролиферативная фаза), на 14-й (поздняя пролиферативная фаза), 21-й и 28-й дни цикла (секреторная фаза). Результаты других тестов врач оценивает параллельно со взятием мазков на гормональную цитодиагностику.

Общая продолжительность обследования по тестам функциональной диагностики составляет 3-4 мес.

NB ! Монофазная температурная кривая, постоянно высокие или низкие показатели других тестов функциональной диагностики свидетельствуют о нарушении процесса овуляции (ановуляторные менструальные циклы) и способствуют диагностике гипер- или гипоэстрогении.

В таблице представлены основные показатели тестов функциональной диагностики при нормальном менструальном цикле у женщин репродуктивного возраста.

Поскольку диагностическая ценность описанных тестов возрастает при комплексном применении, на основании феноменов «зрачка», «листа папоротника», растяжения слизи и ее количества Б. Инслер (Insler В., 1970) предложил таблицу, позволяющую оценить в баллах так называемый шеечный индекс (англ. – cervical index ), который очень удобно использовать в повседневной практике.

Таблица 5.2. Показатели тестов функциональной диагностики в динамике овуляторного цикла у женщин репродуктивного возраста

| Показатели тестов функциональной диагностики | Дни цикла (относительно овуляции) | |||||

| -10...8 | -6...-4 | -2...0 | +2...+4 | +6...+8 | +10...+12 | |

| Кариопикнотический индекс, % | 20-40 | 50-70 | 80-88 | 60-40 | 30-25 | 25-20 |

| Длина растяжения шеечной слизи, см | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 4-3 | 1-0 | 0 |

| Симптом «зрачка» | + | + | +++ | + | – | – |

| Симптом «листа папоротника» | + | + | +++ | + | – | – |

| Базальная температура, °С | 36,6±0,2 | 36,7±0,2 | 36,4+0,1 | 37,1±,1 | 37,2±0,1 | 37,2+0,2 |

Таблица 5.3. Оценка шеечного индекса (Insler В., 1970)

| Диагностический тест | Баллы | |||

| 0 | 1 | 2 | 3 | |

| Симптом «зрачка», см | Отсутствует | Темная точка | 0,2-0,25 | 0,3-0,35 |

| Количество слизи | Отсутствует | Незначительное | Умеренное | Большое |

| Натяжение слизи, см | Отсутствует | До 6 | 8-10 | 15-20 |

| Симптом «листа папоротника» | Отсутствует | Мелкие кристаллы в виде тонких стеблей | Четкий рисунок «листа» | Грубые кристаллы, «лист» крупный, с толстым стеблем |

Сумма баллов шеечного индекса от 0 до 3 свидетельствует о резкой, 4-6 баллов – об умеренной недостаточности эстрогенов, 7-9 баллов – о достаточной, а 10-12 баллов – об усиленной их секреции.

Исследование соскоба эндометрия позволяет достоверно оценить фазу менструального цикла. Морфологическое исследование эндометрия проводят во 2-ю фазу менструального цикла, чтобы подтвердить секреторные преобразования эндометрия.

Материал для анализа получают путем аспирационной биопсии или кюретажа эндометрия (за 2-3 дня до очередной менструации), который должен быть полным, что дает также лечебный эффект (например, при ДМК). Вакуум-аспирация – менее травматичный метод, дающий хорошие результаты.

При изучении гистологических препаратов учитывают морфологические особенности функционального слоя эндометрия, строение стромы и желез, а также особенности железистого эпителия. При нормальном двухфазном цикле эндометрий за 2-3 дня до менструации должен быть в поздней фазе секреции.

NB ! Воспалительные заболевания половых органов, особенно влагалища, шейки матки и матки, ограничивают ценность тестов функциональной диагностики.

С широким внедрением прежде малодоступных высокотехнологичных методик ТФД в настоящее время заменяют ультразвуковой фолликулометрией, гормональными исследованиями, тестами на овуляцию. Но понимание процессов, происходящих в органах-мишенях женщины в течение менструального цикла, и возможность их немедленной оценки, правильной интерпретации крайне важны для успешной работы врача.