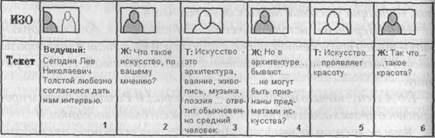

Журналист: #что такое искусство, по вашему мнению ?#

Толстой: ^Искусство — это архитектура, ваяние, живопись, музыка, поэзия во всех ее видах, — ответит обыкновенно средний человек. #

Журналист: #Но в архитектуре бывают постройки простые, которые не составляют предмета искусства, #постройки неудачные, уродливые и, которые поэтому не могут быть признаны предметами искусства?^

Толстой:. #«Искусство есть такая деятельность, которая проявляет красоту», #

Журналист: #Так что же такое красота, #

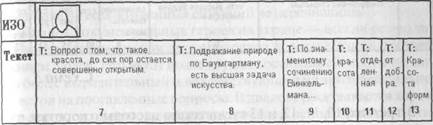

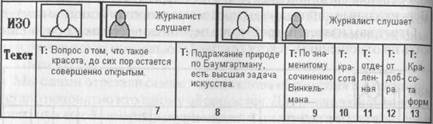

Толстой: #А между тем, # вопрос о том, что такое красота, до сих пор остается совершенно открытым. #

#подражание природе, по Баумгартену, есть высшая задача иску сстваМ

#По знаменитому сочинению Винкельмана, # красота, # отделен-ная# от добра. # красота форм, #красота идеи #красота выражения, #при присутствии первых двух условий#

#По Шербюлъе, искусство есть деятельность, удовлетворяю-щая# нашей врожденной любви к образам, # вносящая в эти образы идеи, # доставляющая наслаждение нашим чувствам, сердцу и разуму.

По Аллену, начало искусства — это игра... # Различие оценки прекрасного происходит от вкуса. Вкус может быть воспитан. #

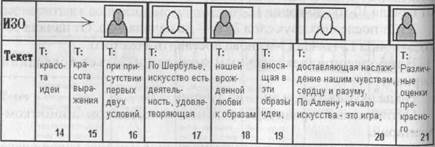

#мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой. Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его, а другие люди заражаются этими чувствами и переживаю их.

Журналист: Спасибо, Лев Николаевич.

Получилось примерно полторы минуты. То, что надо.

«Решетки» помогут нам легко ориентироваться при монтаже изображения.

С этим многострадальным листом бумаги можно идти в аппаратную монтажа.

Но прежде решите для себя на каких кадрах изображения будут звучать вопросы и ответы журналиста и героя. Перечитайте текст еще раз и задумайтесь: все ли у нас готово к работе? С какого кадра вы начнете показ интервью?

То-то же!

Мы с вами отрезали самые первые слова обращения к Толстому, и стало непонятно кто к кому обращается. Для ликвидации оплошности нужен общий план журналиста и писателя, а мы его не сняли.

Урок на будущее — в начале съемки или в конце снимайте ситуационный план: кто с кем разговаривает. На нем можно разместить титры или слова ведущего программу с представлением участников.

Приступим к монтажу. Работаем в аппаратной. Сначала по бумажному монтажу монтируем текст фонограмм. После монтажа его необходимо внимательно прослушать. Всели получилось, как задумано. Иногда между вопросами и ответами требуется вставить куски паузы. Помните о той самой микрофонной паузе, чтобы после вопроса или ответа оставалось место на дыхание, на мгновенное раздумье. Ответы, поставленные впритык к вопросам, могут показаться неестественными.

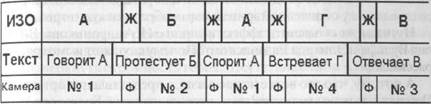

Схема 1

Схема 1 показывает монтаж текста и кадры, которые вы возьмете в этот ряд. Мы отрезали начала многих фраз Толстого и у нас нет возможности показать его, слушающего вопросы журналиста. Придется монтаж делать примитивно: чья фраза звучит, того мы и видим на экране. Но дальше начинаются сложности, которые потребуют выбора решения.

Семь кусков текста, а говорит только Толстой. Если склеить между собой кадры Толстого с этими фрагментами текста подряд, то на всех склейках великий писатель будет дергаться, как ужаленный. (Вертикальные линии показывают места разрезов фонограммы).

Ответ вам известен: требуются перебивки. Но как их расположить по отношению к тексту (схема 2)1

Схема 2

Предлагаются варианты:

1. От конца 7-го куска до середины 8-го поставить кадр слушаю

щего журналиста. И от начала 9-го — до конца 13-го тоже.

2. От середины 7-го — до начала 8-го журналист без артикуля

ции. Короткий план молчащего журналиста на стыке 8-го и 9-го. И

от начала 10-го - до конца 12-го.

3. От последних двух слов 7-го — до начала 9-го. От начала 10-

го до конца 12-го. На 13-м снова поставить Толстого.

Наиболее привлекательным может показаться последний вариант.

Но на вкус автора, ион — не лучший.

Оптимальный вариант смотрите на схеме 3, а потом читайте комментарий.

Во-первых, одновременная смена кадров и голоса говорящего всегда—примитивный ход. Потому лучше искать другой путь. Опыт и практика показали, что самое элегантное — менять изображение, делать склейку и переход с кадра на кадр за 2 слова до конца плана (можно за одно), даже если это перебивка. Несовпадающие по времени звуковые и зрительные переходы создают более плавное впечатление хода разговора, сглаживают стыки кадров, которые показаны жирными вертикальными линиями в линейке «изображение».

Во-вторых, в разговоре на серьезную тему лучше по возможности уйти от коротких кадров и не менять частоту (ритм) смены кадров по ходу короткого интервью, но поддерживать у зрителя впечатление непрерывности разговора.

Схема 3

В-третьих, 10, 11,12, и 13 куски текста настолько коротки, что менять кадры говорящего и слушающего через каждые полсекунды — откровенная глупость. Дальше будет так же.

Пользуясь приведенным примером на схеме 3 и советами, вы без труда справитесь с монтажом оставшейся части интервью (схема 4). А далее последует еще одна перебивка и большой последний кусок текста Толстого.

Схема 4

Когда вы смонтируете интервью, не забудьте показать его Льву Николаевичу или любому другому, кто согласился оказаться перед вашей камерой. Этого требуют этические нормы. А вдруг ему что-то покажется компрометирующим или не отвечающим его взглядам. Тогда придется переделывать.

Съемка и монтаж диалога

Диалог в документалистике интересен тем, что его порождают не вопросы стороннего человека-журналиста, а он вызывается к жизни самим ходом развития этой жизни. Он куда более непосредственен и убедителен, чем интервью. Герои сами ведут разговор о себе и своей жизни, работе, увлечениях без всякого понуждения извне. Он может возникнуть за обеденным столом, во время операции у хирургов, на посиделках между старушками, в кабинете начальника — всех жизненных ситуаций не перечислишь.

Диалог документальных героев на экране — всегда результат наблюдения камеры или двух аппаратов за деятельностью и поведением людей. Результат более трудно достижимый, но значительно более выразительный и воздействующий на зрителей сильнее ответов на поставленные вопросы. В диалоге раскрывается характер героя, его личность, индивидуальные и неповторимые черты, обаяние и душевная красота. По тому, как человек общается с окружающими и что им говорит, можно судить о ходе его мыслей, взглядах, целях, установках на жизнь.

Как правило, документальный диалог используется в фильмах или в крупных предварительно снятых видеосюжетах для телепередач. Все варианты диалогов можно разделить на две категории по методам съемки: скрытого и открытого наблюдения.

Съемка методом скрытого наблюдения осуществляется таким образом, что герои не видят камеры и не знают о том, что в данный момент их действия и разговоры фиксируются на пленку.

Имеется в виду «съемка врасплох», как ее называл Д. Вертов, или, что то же самое, съемка скрытой камерой.

Но иногда по договоренности с документальным персонажем режиссер и оператор осуществляют съемку незаметно, так, чтобы не мешать герою жить своей естественной жизнью. Когда именно будет идти съемка, персонаж, дав на нее согласие, не догадывается.

Съемка методом открытого наблюдения предполагает, что герои могут видеть аппараты и точно знают, что все их действия и слова окажутся на пленке.

Таким методом идет съемка телепередач В. Познера, всякого рода заседаний, дискуссий, пресс-клубов и т.д. Камеры находятся на некотором удалении и не мешают происходящему.

Но бывает, что приходиться вести съемку в небольших помещениях, в локальных жизненных ситуациях. Аппарат не удается отодвинуть далеко от действующих лиц и это неизбежно оказывает существенное влияние на их поведение, сковывает героев, может сделать их поведение неестественным. Тогда режиссеры прибегают к методу так называемой привычной камеры.

Кто же будет себя вести перед аппаратами, как у себя дома, когда в дом или в кабинет пришли чужие дяди со штативами, осветительными приборами и «черными ящиками»!

Чтобы максимально снизить натянутость ситуации, «приучить» героев расслабляться перед пристальным оком камер, используют метод ложных предварительных съемок. Два-три раза разворачивают всю аппаратуру, включают свет, камеры, и режиссер просит участников съемки заняться своим обычным делом, но не тем, которое представляет предмет его интереса. Потому что повторить сцену, оставаясь естественными, они не смогут, они не актеры.

В первые моменты такой ложной съемки, конечно, люди зажаты, иногда посматривают украдкой в объективы, говорят, с трудом подирая слова. Но через некоторое время необходимость их внимание все больше и больше переключается с чужих «ящиков» на собственное дело. А это как раз говорит о начале привыкания. На третий раз можно уже снимать ту ответственную сцену, ради которой проводились ложные съемки.

Однако привычная камера все же не гарантирует, что не будет курьезов во время съемки. Один такой случай послужит примером для разбора.

Привычной камерой снималось совещание о выборе пути экономического развития завода. Никакой скованности уже не было. Говорили и спорили жарко, со страстью доказывая свои позиции. Но через каждые пять-шесть слов все участники в свои речи обязательно вставляли слово «значит». Пройдет три-четыре секунды —-к месту и не к месту обязательно звучит сорное слово, но это никого не смущает. На просмотре отснятого материала группа закатилась от гомерического хохота.

А у них говор такой. Сами они этого не замечают. Что делать? Сцена — ключевая... Посмотрим на схему 5 раскладки речи и монтажа одного из фрагментов, но прежде, как всегда, выпишем текст на бумагу.

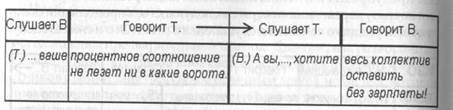

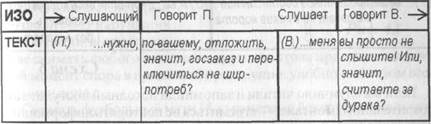

Первый: Значит, нужно, по-вашему, отложить, значит, гос

заказ и переключится на ширпотреб?

Второй: Значит, меня вы просто не слышите! Или, значит, считаете за дурака?

Третий: Значит, ваше процентное соотношение не лезет ни в какие ворота.

Второй: А вы, значит, хотите весь коллектив оставить без зарплаты!

Слава Богу, у меня эту сцену снимали опытные операторы. Да я еще предупредил их, чтобы после окончания реплики персонажа они не сразу переводили камеры на следующего, а продолжали съемку отговорившего человека и слушающего ответ. Это и спасло сцену.

Схема 5

Из всех фраз вырезать слово «значит» не удастся. При попытке полностью очистить текст от слов-паразитов монтаж изображения окажется чрезмерно дробным и аритмичным. Но в этом нет необходимости. Достаточно шесть употреблений слова свести к двум, и результат покажется естественным. Так мы и поступили.

На схеме 6 жирными вертикальными линиями показаны стыки кадров изображения и стыки фраз героев. Тонкими вертикальными линиями выявлено, как первые слова очередного говорящего захлестываются на изобразительный план человека, только что закончившего реплику и молчащего в этот момент. Такой звукозрительный монтаж построен на том, что слова нового вступающего в спор как бы вызывают его портрет на экран. У зрителя появляется потребность узнать, кто начал говорить, а режиссер тут же удовлетворяет его интерес.

Иногда применяется обратный прием, когда конец фразы говорящего переносится на изображение человека слушающего, но готового вступить в спор, как только его противник закончит фразу. В этот момент у того, кто через секунду-две откроет рот, по лицу, по

|

|

мимике видно, как он думает, готовится к предстоящей речи, пристраивается к интонациям противника в споре. А это очень интересно, Поэтому в игровом кино такой прием широко используется. Он как бы обнажает намерения партнеров по словесной дуэли.

Аналогичным образом в длинные синхронные куски героев часто вставляется крупный план того, к кому обращен пафос речи, чтобы показать, как он реагирует на словесную борьбу.

Схема 6

Если вы вдумчиво читали и запомнили исходный постулат звукозрительного монтажа — стремиться не повторять информацию, предложенную зрителю в изображении, и информацию в звуке — то должны были заметить, что захлесты как раз наилучшим образом отвечают этому требованию.

Эти же приемы постоянно используются на передачах В. Познера, когда идет разговор с аудиторией и приглашенными почетными гостями. И передача окончательно монтируется перед выпуском в эфир. Подобным образом могут монтироваться даже те передачи, которые идут в прямом эфире. Только для этого требуется большое мастерство режиссера и полная его слаженность с работой операторов.

Недопустима только чехарда пространства, которая царит на передачах К. Прошутинской. Понять и сориентироваться зрительно, кто кому отвечает или задает вопросы в пресс-клубе, подчас просто невозможно. А потому еще раз напомним, как решать проблему съемки «круглого стола».

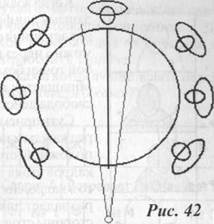

Нарисуем круглый стол и посадим во главу стола ведущего (рис. 42). Разделим этот стол на две половинки, на два полукруга, и рассадим гостей так, чтобы остался сектор для съемки журналиста фронтальной камерой. Оставим на плане мизансцены только ведущего и шестерых приглашенных. Какой это принцип монтажа кадров? Какой вариант по схеме?

Правильно!

Неизбежно придется вспомнить второй принцип монтажа кадров по ориентации в пространстве. А если еще чуть-чуть поднапрячься, вы обязательно угадаете, что этот случай по схеме соответствует съемке беседы трех персонажей. Осталось последнее: подобрать «ключ» к приему, который позволит без нарушения ориентации в пространстве снимать любого участника круглого стола практически в любой момент спора в прямом эфире, крупно, удобно с показом всей мимики лица.

Неизбежно придется вспомнить второй принцип монтажа кадров по ориентации в пространстве. А если еще чуть-чуть поднапрячься, вы обязательно угадаете, что этот случай по схеме соответствует съемке беседы трех персонажей. Осталось последнее: подобрать «ключ» к приему, который позволит без нарушения ориентации в пространстве снимать любого участника круглого стола практически в любой момент спора в прямом эфире, крупно, удобно с показом всей мимики лица.

Снимать футбольный матч 18-ю камерами без нарушения ориентации зрителя мы научились. А снимать монтажно грамотно «круглый стол» в студии пока не получается.

Учтите, что режиссер у нас сидит за пультом, и переставлять операторов по непредсказуемому ходу съемки у него нет возможности.

Но ларчик, как всегда, открывается просто, если в руках режиссера «ключ»-прием. Поскребите по сусекам своего воображения и задумайтесь: кто может стать таким ключом?

Но ларчик, как всегда, открывается просто, если в руках режиссера «ключ»-прием. Поскребите по сусекам своего воображения и задумайтесь: кто может стать таким ключом?

Правильно! Ведущий беседу! Он у нас больше всех крутит головой, а значит, меняет направление своего взгляда: для фронтальной камеры он смотрит то влево, вправо. Этим нужно воспользоваться.

|

|

|

|

Когда журналист обращается к любому сидящему для фронтальной камеры слева, возникает линия общения двух людей, и снимать можно через головы сидящих справа с любой точки без нарушения ориентации. Когда обращается к сидящему справа, возникает свобода действий для камер слева.

Суть приема заключается в том, чтобы перед каждым переходом на съемку с противоположной стороны в последовательности кадров стоял план ведущего. Взгляд ведущего в кадре, снятый фронтальной камерой, как раз задает для зрителя ориентацию, с какой стороны стола сидит говорящий. После плана главы стола кадр любого, отвечающего ему, снятый с противоположной стороны, всегда будет удовлетворять требованиям ориентации.

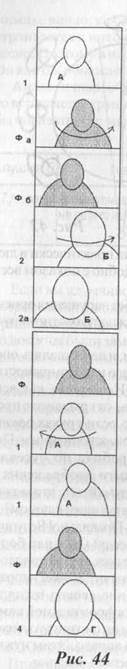

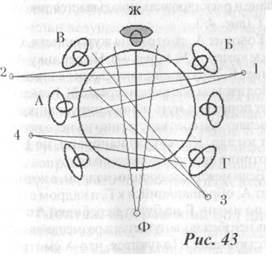

Рассмотрим наиболее сложный случай. Пусть гости полемизируют между собой, а журналист, как и положено ему, каждый раз только переводит взгляд на говорящего. Последовательность вступающих в разговор на плане и раскадровках складывается так: А, Б, А, Г (рис. 43).

Говорит А, смотрит на журналиста. Снимаем камерой № 1 {рис. 44). На реплику А отвечает Б. Жцурналист переводит взгляд (перевод взгляда обозначен стрелкой). Камера делает поправку, чуть панорамирует вправо. Б отвечает А и соответственно на него переводит взгляд. Крохотная панорама, но Б уже смотрит в другую сторону по кадру.

Если между следующим кадром, в котором снят А, обращающийся к Г, и кадром с героем по имени Г не будет перебивки, то зритель неизбежно запутается в размещении присутствующих. Получится, что А смотрит в спину Г, снятому с точки 4. Поэтому мы сно-

ва вставляем между ними ведущего, который позволяет зрителю точно ориентироваться в расположении спорщиков. Для большей свободы операторской работы одна из боковых камер может быть подвижной и работать с плеча.

Осталось последнее: показать, как и когда лучше делать переходы с кадра на кадр в зависимости от текста {схема 7).

Схема 7

Здесь также использован прием захлеста. Договорил свои слова персонаж Арбузов, послышался голос за кадром именитого Брюквина. Это сигнал режиссеру за пультом переходить на кадр ведущего. За это время оператор за второй камерой уже начал снимать именитого Б. Режиссер нажимает на кнопку — на экране Б. Брюквин переводит взгляд на Арбузова. Оператор делает поправку композиции. В конце речи Б послышался снова голос А. Это снова сигнал к переходу на следующий кадр. Опять план ведущего с фронтальной камеры, а затем кадр возмущенного Арбузова. И дальше точно так же. Стоило заговорить персонажу Горохову, как режиссер снова дает короткий кадр ведущего, а следом — самого говорящего Горохова.

Конечно, вам предложена схема, идея того, как, соблюдая ориентацию в пространстве, вести одновременно звукозрительный монтаж пресс-клуба даже в прямом эфире. В жизни ситуации и порядок выступающих могут быть совсем иные. Ведущий сам будет задавать вопросы или предоставлять слово. Но этот прием пособит режиссеру избежать неразберихи даже в самом горячем споре.

Монтаж изображения под длинный текст

Нет ничего скучнее, чем длинный рассказ человека на экране. Вспомните, что вы испытали, когда к вам зашла соседка и долго

Рассказывала о своих болячках, а вы спешили на свидание. И прервать ее неудобно, и интереса к ее рассказу нет, и девушка ждет. Весь, как на иголках.

Подобные чувства испытывает зритель, когда ему режиссер предлагает прослушать с экрана пространную и пусть даже нужную по информации речь. Вроде бы и надо послушать, но смотреть уже нет сил. Хочется встать и заняться другим делом. Отделы мозга, которые ведут обработку

зрительной информации, оказываются лишенными пищи, голодными. Они-то и порождают дискомфорт и раздражение у обделенной зрительными образами аудитории.

Ну, а как же объяснить эффект великого И. Андроникова, Виталия Вульфа и Эдварда Радзинского? Почему слушают и смотрят их рассказы?

А потому, что это вовсе не рассказы, а представления артистов. Они разыгрывают моноспектакль перед зрителями. Более того, гипнотически, как артисты, побуждают зрителя к воображению тех картин, которые они рисуют словами. А зритель в этот момент питает свой мозг картинками, которые сам творит на внутреннем экране «под диктовку» лицедея.

Рассказ и выступление артиста — вещи совершенно разные. Артист представляет, разыгрывает, перевоплощается в другие образы и характеры. Таких артистов в лучшем случае один на миллион.

Проблему, как сделать зрительно интересным словесный рассказ на экране профессионалы решили уже давно. М. Голдовская в документальном фильме «Архангельский мужик» еще раз виртуозно продемонстрировала неограниченные творческие возможности этого приема.

Общий принцип весьма доходчив. Герой начинает рассказ. На экране 5,10 или 12 секунд сам рассказчик. Дальше оставляется только голос фермера Сивкова за кадром, а на экране идут кадры, которые показывают как это было на самом деле. В конце рассказа режиссер может вернуть на экран изображение человека, завершающего свою мысль. Но вопрос о том, чем закончить сцену рассказа — сугубо творческий. В отдельных случаях финал сцены может обойтись без кадра самого героя, как это делала М. Голдовская в некоторых кусках своего фильма.

Важно другое: что режиссер хочет сказать зрителю этой сценой!

Вариантов может быть несколько.

Альпинист рассказывает о своем восхождении на вершину-Скромный человек в разговоре умалчивает и сглаживает трудности и риск, с которыми была связана эпопея штурма непреступной горы. В прямом синхроне режиссер показывает только начало рассказа. Герой называет место, дату, исходные позиции. А дальше его текст монтируется с кадрами, снятыми во время самого восхождения: скалолазы карабкаются по отвесной стене; герой забивает клин в расщелину и цепляет свой карабин к петле; еще два метра вверх, он срывается и повисает на веревке над пропастью; с трудом возвращается на прежнее место; еще один клин для страховки; начинается пурга, он подкрепляет силы куском шоколада и лезет дальше и т.д.

В данном случае режиссер не только хочет показать истинные трудности восхождения, мужество альпинистов, но еще и стремится подчеркнуть скромность героя, отсутствие самовосхваления.

Другой вариант.

Политический деятель на пресс-конференции долго рассказывал о своей поддержке малоимущих. А режиссер, делающий фильм или передачу, его красивые слова сопоставил с кадрами людей, копающихся в мусорных ящиках, с кадрами старух, собирающих на улицах пустые бутылки, с кадрами оборванных детей, идущих с портфелями в школу, и кадрами самого деятеля, подъезжающего на шикарном Мерседесе в окружении эскорта и угодливых охранников к фешенебельному подъезду...

Вот вам и разоблачение лжи методом звукозрительного монтажа. Налицо контрапункт изображения и текста, о котором говорили наши корифеи кино.

Еще пример.

Мать рассказывает подруге о том, как она переживает за судьбу дочери. Хвалит ее, убеждает в целом ряде достоинств, перечисляет положительные черты. Вспоминает, как с малых лет пыталась внушить ей высокие духовные ценности. Как переживает за нее, когда та уходит из дома и долго не возвращается.

А режиссер, оказывается, методом наблюдения снял жизнь этой Дочери вне дома и под рассказ матери поставил эти кадры.

Мать говорит, что ходила с ней в консерваторию, и что дочь любит Бетховена. А на экране девушка в трансе раскачивается под тяжелый рок, летящий со сцены, где неистовствуют полуодетые музыканты в наколках.

Мать утверждает, что ее дитя никогда не общалось с плохой компанией. А ее ненаглядная на экране покупает наркотик и направляется в грязный подвал с командой наркоманов получать «кайф». Голос женщины повествует о волнениях и вере в добрые начала своего ребенка. А на экране ее дочь в бессознательном состоянии срывает с себя одежды и выделывает неуклюжие па на дощатом помосте подвала в окружении таких же молодых людей со стеклянными невидящими глазами.

Зная принцип звукозрительного сопоставления содержания текста и содержания изображения, в своей творческой практике вы найдете еще десятки вариантов сочетания слов и зрительных образов. Надеюсь, что они не окажутся такими мрачными, как последний пример.

Недопустимо только одно — прямая иллюстрация текста изображением, чтобы не получился принцип «что вижу, то и пою». Иллюстрация — свидетельство творческой беспомощности режиссера.

Вес принципы и приемы, изложенные в разделе «Диалог в документальных жанрах», могут быть в той или ной форме использованы во всех игровых видах экранного творчества.

Это относится и к самым простым приемам — к захлестам, которые сглаживают зрительное впечатление от стыка кадров, и к самым сложным.

Рассказ героя с контрапунктом в изображении более распространен в игровом кино. Но в актерских сценах это уже стало обыденным, а документалистике — высший пилотаж.

Различные сокращения текста героев так же часто случаются в актерских сценах.

Принципам и приемам звукозрительного монтажа диалога не нужны пропуска на вход в любой вид экранного творчества.

Глава 5. МОНТАЖ ДИКТОРСКОГО ТЕКСТА,

АВТОРСКОГО КОММЕНТАРИЯ,

ВНУТРЕННЕГО МОНОЛОГА

Монтаж дикторского текста

Долгие годы с момента появления звукового кино техника синхронных съемок оставалась очень громоздкой, тяжелой и неуклюжей. Для документалистов она была почти непреодолимым препятствием в условиях репортажа, далеких экспедиций и даже, казалось бы, несложных хроникальных съемок. Лишь игровой кинематограф с его многочисленными съемочными группами мог позволить себе «роскошь» работать с синхронными камерами, которые весили по 60 килограммов.

Но длительный исторический период развития экранного творчества при отсутствии легкой и простой техники примечателен становлением филигранного мастерства написания и укладки дикторского текста на изображение. Сформировалось даже словосочетание, которое определяло данный этап творческой работы: укладка дикторского теста. Новое поколение работников экрана, творящих свои произведения на видеотехнике, в массе своей не видело даже лучшие образцы фильмов того периода. Но зато унаследовало ложную легенду о якобы существующей «горе отрицательных качеств» дикторских текстов в экранных произведениях.

Так называемый дикторский текст используется во всех видах нашего творчества: и в игровом кино, и в телепередачах, и в документальных фильмах, и в научно-популярных, и в учебных, и в рекламе, и в мультипликации. И во всех жанрах — в комедии, в драме, в трагедии, в мелодраме, триллере и т. д.

Вошедший в обиход кинематографистов термин «дикторский текст» не только не отражает сути функций комментария, но главное — дезориентирует творцов в выборе выразительных средств. Ярлык «кондовости», «занудства» и даже одной из форм «марксис

тской пропаганды» налеплен на этот термин совершенно незалу-жено. Английский режиссер кино и телевидения, автор учебника по документалистике Майкл Рабигер стремится реабилитировать его в глазах нового поколения.

Текст, называемый «дикторским», лишь произносится артистом, которого в определенных случаях выбирали из числа дикторов радио. Естественно, что человек, владеющий искусством четкого произношения фраз и слов, употребляющий верные ударения, был предпочтительнее, чем артист, впервые оказавшийся наедине с микрофоном.

«Диктор» читает чужой текст с листа. Он — скрипач, исполнитель чужого произведения. А создатель этого произведения — автор, драматург, журналист. В лучшем случае диктору удается принять на себя личину автора, актерски перевоплотиться в него, но никак не стать им. Это представляет собой одну из форм условности экранного произведения, а не буквальную подмену одного другим.

Закадровый текст, написанный от третьего лица, лучше назвать по справедливости «авторским текстом» или «авторским словесным комментарием». Кстати, в игровом кино его так и величают.

Авторский текст всегда индивидуален. По крайней мере, должен быть таким. Он несет на себе черты личности его создателя, выражает отношение творцов произведения к экранным событиям, передает эмоции драматурга, режиссера, журналиста, возникшие у них в связи с действием в последовательности кадров. Словесный текст не может быть произнесен только от лица одного из авторов произведения. Он является выражением комплексной позиции авторов — драматурга-сценариста, драматурга-режиссера, драматурга-оператора. Каждый из них вложил в процессе съемок в изображение своими средствами и свое отношение, и свои чувства, и свой темперамент. Поэтому про голос, звучащий за кадром, иногда очень точно говорят — «голос самого фильма». В таком понимании закадрового авторского текста присутствует что-то более весомое, объективное, доверительное и убедительное.

От теории перейдем к делу.

Предлагается последовательность кадров и два варианта текста к ней.

Какой вариант по вашему мнению наиболее удачный? >:~

142

| Второй вариант |

|

Первый вариант ИЗО

|

.

2. Ср. Мужчина подходит к ос

тановке. Что-то увидел. \

3. Общ. - ср. Приближается ав

тобус. Можно разглядеть его

номер:5-й.

4. Ср. Герой поднимается в са

лон машины, быстро компости

рует билет. Это видно через

окно.

5. Общ.-ср. Он проходит впе

ред на камеру, садится, раскры

вает газету, начинает читать.

6. Общ. Пассажиры в автобусе

не обращают на вошедшего ни

какого внимания. Все заняты

своими мыслями.

7. Ср. - общ. Неожиданно герой

сминает газету и на очередной

остановке выскакивает из

автобуса.

ИЗО

1. Общ. Мужчина идет по ули-Це. Оглядывается по сторонам.

ТЕКСТ

Это — наш герой. Сегодня он, как обычно, идет на работу.