Иванушка собрался в дорогу, одел кафтан, взял краюху хлеба, свирель, ушат для воды, свечу огниво и отправился в путь.

Подошел к горе, отворотил камень у входа в пещеру и шагнул

темноту. "

Прошел семь шагов. Совсем стало темно. Зажег свечу, оглядел ся. Видит: кругом каменные стены и только в одном углу естьуз кий лаз. Почесал затылок и — головой вперед на карачках. Ползег

на четвереньках, а впереди ничего не видит: полная темнота. Тишина гудит в ушах. По сторонам только стены каменного хода. Но вдруг стены отступили, и он оказался в море темноты. И тут же из полного мрака выскочила на него Кикимора и с диким смехом преградила путь.

— Как вовремя ты появился! Сейчас я тебя на бартер пущу —у

бабы Яги на дрова обменяю, костер разожгу и согреюсь.

— Да возьми лучше мой кафтан. Дрова сгорят и опять холод

наступит. А кафтан всегда греть будет, — предложил ей Иванушка.

Взяла кафтан Кикимора и пропустила младшего дальше.

Идет Иван со свечой, а впереди ничего не видит. То о камень споткнется, то лбом о низкий потолок ударится так, что искры из глаз дождем сыплются. А дальше опять полная темнота, и куда идет понять не может. Страшно, аж жуть...

Идет Иван со свечой, а впереди ничего не видит. То о камень споткнется, то лбом о низкий потолок ударится так, что искры из глаз дождем сыплются. А дальше опять полная темнота, и куда идет понять не может. Страшно, аж жуть...

Дальше вы можете придумать конец по собственному усмотрению. У Иванушки может гаснуть свеча, на него могут выскакивать разные звери и чудища, а нам достаточно этого вымышленного начала сказки.

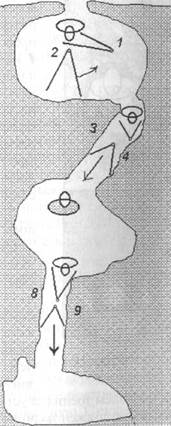

Теперь необходимо вспомнить, как присваивается камере точка зрения героя.

Как обычно — сначала мизансце

на. Мы начнем ее разработку с мо

мента, когда Иванушка вошел в пе

щеру и зажег свечу (рис 27). Точка

съемки — 1. Мы ее выбрали из-за

необходимости перейти дальше на

точку зрения героя. Для этого не

только нужно снять крупный или

первый средний план, как у нас, но

еще и актер должен показать своим

действием, что он осматривает пе

щеру, вглядывается в нее. Лишь пос

ле этого мы получаем право увидеть

подземелье глазами героя—точка 2. Рис. 27

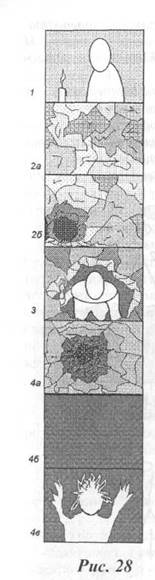

Со второй точки снимаем панора-

му осмотра с движением камеры слева направо. Изображение в кадре будет двигаться в обратном направлении. В конце плана обязательно статика: он увидел лаз {рис. 28). Кадры на раскадровке 2а— 26. Таким образом, мы осуществили внутрикадровый монтаж с помощью субъективной камеры, расположенной на статичной точке — один из вариантов использования движения камеры.

Далее мы ставим камеру на точку 3. Голова Ивана появляется из-за угла, и он на четвереньках начинает ползти на камеру, смотря прямо в объектив. И снова мы получаем право перехода на точку зрения героя. Точка 4. Но теперь у оператора сложнейшая задача: проползти вместе с камерой по тому же лазу, как это только что делал артист. Можно, конечно, умудриться и провезти аппарат по какому-нибудь дощатому настилу, но во время движения нужно покачивать камеру, трясти ее, чтобы создать эффект передвигающегося на локтях по камням человека. А еще поставить на камеру свет.

Допустим, все так, как было задумано, удалось. Что мы видим на экране?

Смотрим в раскадровку: сначала впереди каменная труба с полной темнотой в конце. Она движется на нас, как это только что делал герой 4а. Покачиваясь, медленно, как бы стукаясь головой о потолок, перемещается камера, а на экране, качаясь и подергиваясь, на нас надвигается черный выход из лаза. И чем он ближе, тем больше места на экране займет чернота. И как только камера выйдет своим полем зрения за устье лаза, тьма займет весь экран (свет от камеры не должен экспонироваться на противоположной стене пещерного зала). Если учесть, что нам помогает звук, нагнетая страх на зрителей, то зал будет скован ожиданием чего-то неприятного. И предположения зрителей оправдаются: снизу в кадр вскочит Кикимора, вся белая в ярком свете прибора, и закричит, размахивая костлявыми руками в лохмотьях.

Зал вздрогнет. Мгновенное появление белой фигуры на черном фоне с импульсивными движениями и криком произведет нужное впечатление на зрителей. Режиссерская задача будет выполненной. Дальше можно раскручивать события в соответствии с вашей фантазией и дать возможность Иванушке напороться в темноте еще на бабу Ягу, Змея-Горыноча и т. д., используя еще несколько раз прием субъективной камеры подобным образом.

Многократно таким приемом пользовались документалисты на съемках работы спелеологов и водолазов.

Этот же самый прием применил Спилберг в фильме «Индиана Джонс». Его герои садятся в вагонетку, чтобы удрать от преследователей в подземелье. Вагонетка мчится по рельсам под уклон с невероятной скоростью. Рельсовый путь виляет в штреке то вправо, то влево.

Режиссер в монтаже чередует планы испуганных героев и кадры, снятые с их точки зрения из вагонетки субъективной камерой. И каждый раз, когда поворот или подъем скрывает видимость, зрителей охватывает ужас вместе с героями: а вдруг сейчас разобьются или окажутся в плену. Если вы ездили по горным дорогам на автомобиле, то это — как раз эффект закрытого поворота.

Чего добивается режиссер, используя субъективную камеру?

Он получает возможность заставить зрителей пережить те же эмоции, которые в данный момент развития действия испытывает герой, временно отождествить наблюдателя с персонажем.

Совершенно блистательное использование субъективной камеры явили нам М. Калатозов и С. Урусевский в фильме «Неотправленное письмо».

Горит тайга. Геологи мечутся, пытаясь найти выход из зоны пожара. Рабочий партии, самый сильный человек из экспедиции, которого играет Е. Урбанский, ищет коридор без огня. Не разбирая дороги, он бежит в одну сторону, но натыкается на стену огня. Бежит в другую напролом через чащобу кустов и деревьев, и тот же результат. В поисках выхода он теряет в тайге единственную женщину их крохотной группы, свою возлюбленную. С еще большей скоростью он начинает метаться по тайге.

В этой сцене, чтобы передать эмоциональное переживание героя, оператор Е. Урусевский брал в руки легкую камеру с короткофокусным объективом и сам бегал с ней напролом через кусты и ветки деревьев. Эффектна экране был поразительный. Беспрерывно мелькающие ветки сами по себе, помимо сюжетных событий, порождали крайнее беспокойство. Ветки хлестали по объективу аппарата так, что казалось — они вылетают в зал и достают до зрителей. Эта сцена, которая заканчивается гибелью героя, производила неизгладимое впечатление на всех, кто видел эту картину.

Однако субъективная точка зрения, как и съемка субъективной камерой, не могут быть беспрерывно использованы в произведении. Это к сведению тех, кто страдает чрезмерной склонностью к экспериментаторству. За вас такой эксперимент уже провел режиссер Р. Монтгомери в фильме «Дама в озере» аж в 1946 году.

Он отождествил камеру с главным действующим лицом картины — детективом. Лицо этого сыщика зрители видели только тогда, когда он подходил к зеркалу. А все остальное время персонажи, общаясь с ним, обращались в зал, разговаривали с залом, смотрели в зал. Время от времени на переднем плане появлялись руки с сигаретой, и по экрану расползался дым.

Представьте себе, что полтора часа, а еще лучше пятьдесят серий, все действующие лица разговаривают с вами!

Хотя телевидение показало, что ведущему или диктору можно говорить прямо в объектив неограниченное количество времени при прямом общении со зрителем, в авторском экранном рассказе о каком-то событии его герои никак не могут постоянно выходить из сюжета и говорить со зрителями. Представьте себе: два героя общаются между собой. Первый одну реплику бросает в лицо партнера, а следующую, адресованную ему же, — с поворотом головы в зал. Такое режиссерское решение как в документалистике, так и в игровом произведении покажется аудитории сущей нелепицей.

Мизансценирование