Движение по диагонали из глубины

или в глубь кадра

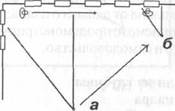

Еще в 1935 году Л. Кулешов в учебнике «Практика кинорежиссуры» подробно рассматривал и объяснял преимущества диагонального движения. Такой вид движения обладает своего рода изяществом композиции, мягкостью пластики перемещения объекта, объемностью действий в пространстве, как бы преодолевая плоскостное изображение на экране (рис 19).

В схематическом виде, в виде стрелки в кадре, это не производит должного впечатления, но стоит взять объект в движении, который будет не только перемещаться по экрану, но и увеличиваться в размерах, как ощущение объема и достоинств такой ком- 1а позиции становятся очевидными. Так выглядит диагональное движение объекта при съемке статичной камерой (рис. 20).

Но как добиться диагонально

го движения с помощью движе

ния камеры?

Давайте поразмышляем... По

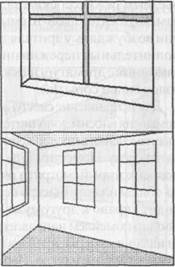

ставим камеру в большой комна

те и снимем ее с диагональным

перемещением аппарата по отно

шению к линиям окон, пола и потолка (рис. 21). Мы все сделали,

как полагается. Вы согласны (рис 22)1.

В начале кадра мы получили одну информацию: часть окна в

комнате. В конце плана нам открылась другая информация: комна та большая, имеет много окон и даже в двух стенах... Задача привнесения дополнительной информации с помощью движения камеры выполнена, но... Но вы забыли, что в этой книге вас могут ждать подвохи.

Рис. 23

Вдумайтесь: такое движение камеры было недостаточно осмысленным. Это — почти панорама обзора, чтобы дать нам только право сказать, что комната пуста. Конечно, это тоже может быть режиссерской задачей, но уж очень скромной. Скорее так — покатались с аппаратом на рельсах и не более.

А потому движение камеры, которое принесет на экран дополнительную информацию, должно всегда быть подчинено серьезным режиссерским задачам, выражать какой-то смысл или возбуждать у зрителя дополнительные переживания, связанные с драматургическим изложением событий.

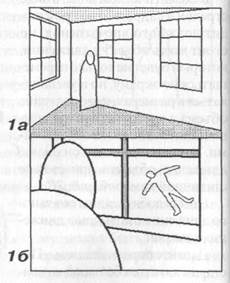

Для исправление своего легкомыслия вносим дополнительные изменения в предложенную мизансцену. Поместим туда человека, который смотрит в окно на общем плане и быстро переходит вправо к другому окну. Заодно поменяем направление движения камеры: не слева на-

Рис. 24

право, а справа налево. Персонаж будет перемещаться в кадре. И камера, сопровождая его перемещение, начнет двигаться. А в конце плана и действующее лицо, и зрители увидят в окне что-то неожиданное (рис. 23).

Что же произошло? Человек стоял и смотрел в окно. На улице послышался звук проезжающей машины. Затем визг тормозов, удар и шум взревевшего двигателя. Чтобы разглядеть случившееся, герой быстро переместился в другой конец комнаты и увидел вместе со зрителями распластанного на асфальте мужчину (рис. 24).

Рис. 25

Вот вам доподлинный внутрикад-ровый монтаж. Хотя мы имеем дело всего лишь с простейшей мизансценой в кадре. А только подумайте, что переживет и персонаж, и зрители, если машина сбила как раз того хорошего человека, которого с нетерпением ждал с добрыми вестями наш герой!

В общем случае диагонального движения старайтесь всегда ставить кадр так, чтобы линии перспективы снимаемых объектов создавали диагонали, по которым происходит движение в кадре. Чаще всего так изящней будет выглядеть его композиция.

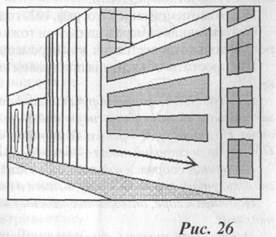

Даже при простейшей съемке улицы с движения (с автомобиля, например) при создании документальных фильмов, когда нужно показать лицо незнакомого города, постарайтесь выполнить эту рекомендацию (рис. 25). На плане показан ряд домов, направление угла съемки и направление движения автомобиля. На экране вы получите бегущую из глубины и расширяющуюся по диагонали улицу (рис. 26).

Прочитав несколько страниц о действиях с объективной камерой, считайте, что вы получили лишь одну тысячную дозу знаний о ее возможностях. На учебник надейся, но в реальной практике -сам не плошай.

Некоторые возможности субъективной камеры

Перед читателем снова «сложная» задача: вспомнить, что позволяет режиссеру перейти на точку зрения героя, какой для этого существует прием? А пока — общие объяснения

Наиболее ранний и совершенно очевидный пример использова-|

ния субъективной точки зрения дал кинематографу знаменитый

Аоель 1 анс. В фильме «Колесо» режиссер несколько раз применяв

ет субъективную позицию камеры.

Сюжетная предыстория той сцены, в которой используется этот

прием, проста: с машинистом по имени Сизиф случилось несчас-

тьс. Ему ударила в глаза струя пара, и он ослеп. Спустя некоторое

время уже слепой машинист берет руками трубку, но не видит ее.

Он мнет ее пальцами, потом подносит к лицу, пытаясь все-таки раз-

глядеть. А после этого следует крупный план трубки в руках с силь-

но размытыми очертаниями. Далее Сизиф берет разные вещи, и

каждый следующий предмет с точки зрения героя зритель видит

снятым вне четкой резкости.

Но то был немой кинематограф, 1922 год и межкадровый монтаж.

Субъективная камера в движении тоже стоит на точке зрения ге-роя, но только движется так, как перемещается действующее лицо.

Для простоты объяснения придумаем короткую страшную сказ-

ку.

Злые старшие братья поручили младшему принести из глубокой заколдованной пещеры «живую воду», чтобы вылечить болыюго отца. Но они не предупредили Иванушку, что ждет его под землей.I Однако дали строгий наказ — без живой воды не возвращаться.