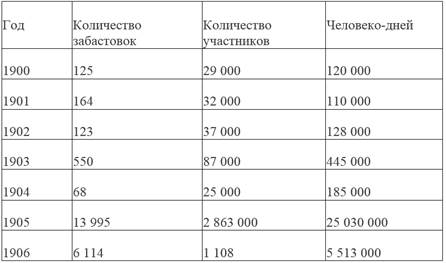

Забастовочное движение на предприятиях фабрично–заводской промышленности в начале ХХ века

Источник: Забастовочная борьба трудящихся: конец XIX - 70‑е годы ХХ века. Статистика. М.: Наука, 1980, с.91.

В марте 1905 года в Петербурге рабочие Путиловского, Обуховского и Семенниковского заводов по собственной инициативе образовали профсоюзные организации, которые стали первыми в России. Далее организовались петербургские рабочие по обработке дерева, а также работники текстильной промышленности. В течение весны–лета того же года возникли профсоюзы в Иваново- Вознесенске, Екатеринославе, на Урале и в Сибири. Осенью прошли учредительные собрания московских рабочих по обработке волокнистых веществ, рабочих–металлистов. Здесь же, в Москве, было создано Центральное бюро профсоюзов.

В Москве же 6 октября 1905 года прошло совещание представителей профсоюзов и других рабочих организаций Петербурга, Харькова, Нижнего Новгорода, Екатеринослава, Сормова, 26-ти представителей московских союзов, уполномоченных Всероссийского железнодорожного союза и Союза почтовотелеграфных служащих. Его участники решили переименовать совещание во Всероссийскую конференцию профессиональных союзов и образовали Московское бюро уполномоченных (или Центральное бюро профессиональных союзов) и начать подготовку первого Всероссийского съезда профсоюзов. Это движение профсоюзов возникло на основе широкого забастовочного и революционного движения, нараставшего в 1900‑е годы.

Забастовочное движение, первоначально совершенно стихийное, привело к широкой организации рабочих на предприятиях. Органами этих организаций были разного рода группы активистов, называвшие себя по–разному: «выборные», «делегаты», «уполномоченные», «профсоюзы», «комитеты депутатов», «Советы рабочих депутатов», «рабочие комиссии». Профсоюзы были заимствованы на Западе. Они тогда объединяли рабочих по узкопрофессиональному принципу: союз металлистов, союз кожевенников, союз обувщиков, текстильщиков и т. д. Поэтому на одном производстве могли сосуществовать несколько профорганизаций, представлявших соответствующие профессии, занятые на этом предприятии. Это затрудняло объединение рабочих как класса, а зачастую и разделяло их по цеховой принадлежности. В этом строении профсоюза таилась опасность анархо–синдикализма — узкопрофессиональной борьбы за сугубо экономические интересы.

Эти профсоюзы, возникшие в период революции 1905-1907 годов, были к 1917 году почти полностью разгромлены. Поэтому в 1917 году их пришлось, практически, создавать заново, помня их революционную роль и значение в первой русской революции. Уже 8 марта 1917 года в газете «Правда» по инициативе В. В. Шмидта (впоследствии народного комиссара труда СССР) было опубликовано объявление от имени Петроградского комитета РСДРП(б) об открытии профессиональных союзов. Большевики предлагали заново создавать революционные ячейки профсоюзов на предприятиях, способные защищать интересы пролетариата. При Петроградском комитете была создана специальная комиссия, при районных комитетах — профбюро, а на заводах — инициативные группы, комиссии, комитеты по организации профсоюзов. Одним из первых в Петрограде организовался профсоюз булочников, затем текстильщиков. В совещании с профсоюзными активистами 15 марта участвовали металлисты, печатники, деревообделочники, бондари, кожевенники и др. Наиболее стремительно развивался союз металлистов. Уже 23 апреля состоялось общегородское учредительное собрание Петроградского союза металлистов, насчитывавшего 70 тысяч членов. В Москве тоже 23 апреля на делегатском собрании оформлено создание профсоюза металлистов из 20 тысяч человек. В июле этот профсоюз Москвы насчитывал 50 тысяч членов из 80 тысяч всех металлистов. В это время в России насчитывалось около двух тысяч профсоюзов, объединявших 1,5 миллионов рабочих. Старый принцип организации профсоюзов (по цехам, профессиям) позволял быстро сорганизоваться на национальном уровне, но он, в то же самое время, ограничивал рабочих рамками узкопрофессиональных интересов. Поэтому большевики сразу повели агитацию против цеховой ограниченности, против синдикализма, за производственные профсоюзы, объединявшие рабочих разных профессий на базе одного производства (предприятия).

Петроградский комитет большевиков 9 марта 1917 года созвал совещание председателей и секретарей вновь созданных союзов, на котором обсудили вопрос о подготовке в ближайшие дни общих собраний рабочих. «15 марта … созвали новое, более широкое совещание представителей вновь образуемых профессиональных союзов. Были представлены следующие профессии: металлисты, печатники, деревообделочники, архитектурно–строительные рабочие, картонажники, золотосеребрянники, булочники, бондари, кожевники, фармацевты, рабочие пороховых заводов, цинкографы, почтовотелеграфные служащие. Собрание решило, что профессиональные союзы должны охватывать рабочих по производствам, стремясь к всероссийскому объединению и к связи своей деятельности с революционной марксистской партией рабочего класса»[11]. А 23 апреля состоялось общегородское учредительное собрание Петроградского союза металлистов, на котором присутствовало 535 делегатов, представлявших 70 тысяч членов. «Собрание высказалось против цехового принципа построения профсоюзов. Профессиональный союз рабочих–металлистов должен быть организован по производству, т. е. все работающие в металлообрабатывающей промышленности, к какому бы цеху и профессии они ни принадлежали, должны вступить в профессиональный союз металлистов»[12]. Подобные процессы в это время проходили и в других профсоюзах, и в других городах. Поэтому к осени 1917 года практически все профсоюзы стали производственными.

Созданные в ходе стачечной борьбы Советы имели своей основой организации рабочих на предприятиях с их руководящим органом — фабричным (или заводским) комитетом. Но на одних предприятиях уже были профсоюзы, а на других они только создавались. Новые фабричные и заводские комитеты объединяли, как правило, сразу всех работающих одного производства без различия профессий. А там, где уже были профсоюзы, сохранялся отраслевой принцип.

В 1917 году Советы возникли с первых дней Февральской революции отчасти по собственному опыту забастовочной организации 1905-1907 годов, а в большей мере по призыву РСДРП(б) и Совета рабочих и солдатских депутатов. Фабричные комитеты часто были источником кадров для возникавших Советов. Сначала они назывались по–разному, в том числе и советом депутатов завода, советом рабочих старост, и т. д. Но в дальнейшем выявилась тенденция и за органами руководства на предприятиях закрепилось название «фабричный [или заводской] комитет», а за городскими и выше — Советы рабочих депутатов (на селе — крестьянских).

В своей замечательной работе «В. И. Ленин и образование республики Советов» Н. Н. Демочкин сводит все организации, называвшие себя Советами, в 1905 году, в таблицу, в которой, правда, выделяет: 38 городских Советов рабочих депутатов, 8 фабричнозаводских Советов рабочих депутатов, 4 Совета рабочих и крестьянских депутатов, 4 Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов[13]. Фабрично–заводские Советы рабочих депутатов здесь фигурируют только по названию. Да, организации на некоторых заводах и фабриках называли себя Советами. Поскольку рабочее движение было первоначальным и стихийным, постольку названия еще не устоялись и органы назывались по–разному. Даже в 1917 году такие организации назывались различно: «Совет рабочих старост», «Совет старост», «Комитет старост рабочих и служащих», «Общезаводской комитет», «Исполнительный комитет рабочих» и т. д.[14]. Но они были не Советами, а фабричными и заводскими комитетами, т. е. руководящими органами на отдельных предприятиях, органами, по сути, возникавших производственных общин. Советами же являются органы, сформированные представителями (депутатами) этих предприятий (или их комитетов, прежде всего забастовочных) в городе, на региональной территории. Совет — это собрание представителей организаций заводов и фабрик в городе (районе крупного города) или объединении городов.

Даже в 1917 году рабочие еще не вполне различали эти организации, поскольку их соотношение еще не было осознано. Их сущность не дошла еще вполне до сознания творцов. Впрочем, как показывает литература, здесь еще и сегодня много неясного. Но теперь это различение должно быть определенно сделано: фабрично–заводские комитеты — это органы заводского (или фабричного) самоуправления, опирающиеся непосредственно на членов трудового коллектива и составляющие вместе с ним одно целое — производственную общину, или производственную коммуну. Поэтому и записано во второй Программе партии: «основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица (завод, фабрика)».

Община — это общность людей, объединенных главными условиями их совместного производства и воспроизводства. И прежде всего — общей собственностью и непосредственным общением в процессе общего производства. У рабочих во владении их рабочая сила, у крестьянских (сельских, территориальных) единиц, кроме владения рабочей силой была еще в собственности общинная земля. Рабочие, организуясь, могут делать свою рабочую силу общим владением и выступать монопольно с помощью органа самоуправления — профсоюза или завкома.

Таким образом, у Совета и завкома (фабкома) одна экономическая основа — производственная община. В Совете производственная община как единичная сущность находит свою опору и особенность — быть опорой Совета. Они суть основание друг друга. И в этом взаимодействии сила и завкомов, и Советов. Но в их единстве: одна — единичная (производственная) община, а другая — Совет — особое, особая община, снимающая в себе единичное, составляющее в ней её момент. Но отдельный один Совет он также единичное, а потому снимающее само себя во всеобщем единстве — в единстве с другими Советами, с Республикой Советов как их общим основанием — всеобщей общиной, ставшей государством.

Поэтому большевики, помня опыт единичных и особенных общин 1905 года, в революционном движении 1917 года сразу, в первую очередь, обратились именно к единичным общинам — фабкомам и профсоюзам за помощью в создании Советов. То есть начали строить Советы снизу, с реального основания. Уже 28 февраля 1917 года рабочие московской «Трехгорной мануфактуры» избирали одновременно депутатов в Московский Совет и фабричный комитет в количестве 60 человек. Из 13 избранных в Моссовет 9 были большевиками, хотя в фабкоме преобладали меньшевики и эсеры. В Петрограде 1 марта среди других были созданы завкомы электростанции «Общества электрического освещения» (руководители: большевики С. Я. Аллилуев и М. Н. Животов) и завода «Дюфлон» (руководил большевик А. К. Скороходов). Причем завкомы часто сразу объявляли, что руководствуются директивами Совета рабочих и солдатских депутатов[15]. Поэтому Фабрично–заводские комитеты (ФЗК) сделались важнейшими самостоятельными органами революционного движения, непосредственно связанными с Советами. В ситуации экономического и политического кризиса, в условиях саботажа хозяев фабрик и заводов и их попыток закрыть предприятия, ФЗК становились (или пытались стать, но не всегда могли из–за недостатка квалификации) управляющими органами на производствах по сохранению и функционированию предприятий. Они не только защищали интересы рабочих, как профсоюзы, но и следили за производственным процессом, за дисциплиной, за поставками сырья и сбытом продукции, за назначением и увольнением мастеров и т. д. Они поэтому выдвинули требование рабочего контроля и учредили рабочий контроль на предприятиях фактически (!), еще до соответствующего декрета. Декреты потому и имели силу, что выражали и закрепляли чаяния и действия передовых рабочих.

Развитие ФЗК было стремительным и вскоре они объединились в масштабе Петрограда. Первая конференция ФЗК прошла в Петрограде 30 мая — 5 июня 1917 года. В её работе приняли участие 568 делегатов, представлявших 400 тысяч рабочих. На второй день работы конференции выступил В. И. Ленин. Он непосредственно связал вопрос о контроле над производством с вопросом о власти в стране. В. И. Ленин позже подчеркивал, что «мы говорим: «рабочий контроль», ставя этот лозунг всегда рядом с диктатурой пролетариата, всегда вслед за ней»[16]. Сразу после Декрета о рабочем контроле В. И. Ленин 26-27 октября (7-8 ноября) разработал проект Положения о рабочем контроле и обсудил его в Центральном совете ФЗК Петрограда, который и принял это Положение в качестве закона 14 ноября. А 16 (29) ноября оно было опубликовано как Декрет. Выступая на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов совместно с фронтовыми представителями 4(17) ноября, В. И. Ленин пояснял: «На днях рабочие получили закон о контроле над производством. Согласно этому закону «фабрично–заводские комитеты составляют государственное учреждение»[17]. Таким образом, ФЗК были вписаны в систему государства как основа Советов, а Советы входили в систему диктатуры пролетариата как один из её важнейших моментов.

Поэтому во взаимодействии Советов с фабричными комитетами стороны черпали взаимную поддержку и силу. Вернее, это была одна сила в трех своих основных моментах: во всеобщем (государственном, политическом), в особенном (городских Советах) и единичном (производственном), которые проникали и поддерживали друг друга. Возникла конкретная целостность общества и государства.

ФЗК взаимодействовали и с профсоюзами. Несколько месяцев совместной революционной борьбы дали им возможность оценить друг друга, и многие фабзавкомы признали первенство профсоюзов, к которым они прислушивались и с которыми они советовались по кадровым вопросам весной и летом 1917 года. Например, Рабочий заводской комитет Адмиралтейского судостроительного завода на заседании 15 марта 1917 года (Протокол № 37) рассматривал вопрос № 3 «О приеме на работы в завод мастеровых». И принял решение: «Постановили довести до сведения начальника завода, что прием на работы в завод мастеровых должен производиться исключительно через профессиональные союзы»[18].

Поэтому после победы Великой Октябрьской Социалистической Революции эти две выдающиеся производственные организации слились под эгидой профессиональных союзов. Фабричные и заводские комитеты профсоюзов стали органами производственных общин на предприятиях. Однако это было лишь первоначальное и, в известной мере, еще формальное ассоциирование, а до подлинных коммун нужно было пройти путь глубокого обобществления посредством конкретного соединения всей собственности, всего производства и воспроизводства, в действительно общественное посредством всей системы диктатуры пролетариата.

§ 3. Становление государства–коммуны

Государство диктатуры пролетариата в переходный период от капитализма к коммунизму есть возникающая коммуна. И как такая возникающая коммуна оно не может быть учреждено с сегодня на завтра чьей–то единичной волей. Революция создает только главную предпосылку такой коммуны, её формальные и реальные условия — государство диктатуры пролетариата, постепенно берущее в общественную собственность (под управление государства) все основные средства производства. А её строительство и развитие зависит от разумной деятельности тех, кто в этом заинтересован — прежде всего рабочего класса, а также его союзников и сторонников.

И то, что именно в России возникло устойчивое государство–коммуна, просуществовавшее более полувека, является не случайным историческим зигзагом, а закономерным и ожидаемым результатом, предполагавшимся русскими мыслителями и революционерами 19 века (Герценом, Бакуниным, Чернышевским, Лавровым, Петрашевским и другими), а также европейскими революционерами- коммунистами в Европе — К. Марксом, Ф. Энгельсом и их единомышленниками. Когда русская социалистка Вера Засулич[19] обратилась к К. Марксу за разъяснением значения русской общины (речь шла о земельной общине) для революции, он ответил: «эта община является точкой опоры социального возрождения России, однако для того, чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»[20]. И когда Октябрьская революция создала эти условия, русская сельская община получила развитие на селе. Поэтому во второй Программе партии политика в области сельского хозяйства предполагала, что среди других важнейших мер будет «поддержка сельскохозяйственных коммун (курсив наш — А. К., М. П.), как совершенно добровольных союзов землепашцев для ведения крупного общего хозяйства»[21]. В этом вопросе В. И. Ленин и партия опирались на мысль К. Маркса и Ф. Энгельса в Предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической партии», где они писали: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»[22]. Ответ был дан. И пока революция развивалась, в том числе на Западе в послевоенное время, община в Советской России развивалась, причем не только сельская, но и промышленная. Это проявлялось в том, что работники включались в управление предприятиями, что важнейшие интересы работников обеспечивались общественными фондами именно по коммунистическому принципу — «по потребности», как в коммуне: квартирами, ремонтом, медицинским обслуживанием, социальным обслуживанием, образованием, формами отдыха. А предприятия обрастали общественными фондами потребления и производственной инфраструктурой для воспроизводства своих работников и членов их семей (родов): своими детскими яслями и садами, своими школами, домами отдыха (в том числе на юге) и турбазами, больницами и профилакториями, посылали своих стипендиатов в вузы, и т. д. Поэтому и в промышленном производстве общинные (коммунные) основы развивались.

Община в переводе на французский язык и означает коммуна. И строилось Советское государство сознательно как всеобщая коммуна, основанная на производственных общинах — единичных коммунах. Это имел в виду Ф. Энгельс, когда обсуждал с А. Бебелем проект так называемой Готской программы партии немецких социалистов в 1875 году: «Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова «государство» слово «община» (Gemeinwesen), прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «коммуна»[23]. В. И. Ленин, привлекая эту мысль Энгельса для размышлений в «Государстве и революции», так комментирует её: «Среди большевиков, наверное, противников совета Энгельса и Маркса не найдется. Трудность будет, пожалуй, только в термине. По–немецки есть два слова: «община», из которых Энгельс выбрал такое, которое не означает отдельной общины, а совокупность их, систему общин. По–русски такого слова нет, и, может быть, придется выбрать французское слово «коммуна», хотя это тоже имеет свои неудобства. «Коммуна не была уже государством в собственном смысле» — вот важнейшее, теоретически, утверждение Энгельса»[24]. Эти неудобства с латинскими и вообще иноязычными названиями известных в русской науке понятий уже в ХХ веке исчезли, используемые термины стали привычными и понятными: иностранные термины призваны отделить понятия от излишних многозначных представлений и ассоциаций, связанных с аналогичными словами в родном языке и свести их к сути дела (т. е. к определениям в аристотелевском смысле слова). Собственно, по отношению к государству В. И. Ленин еще в апреле 1917 года использовал свободный от посторонних ассоциаций термин «коммуна» в тезисах «О задачах пролетариата в данной революции»: «1) об империализме и империалистской войне, 2) об отношении к государству и наше требование «государства- коммуны»*. (В сноске под звездочкой текст: «Т. е. для такого государства, прообраз которого дала Парижская Коммуна»)[25].

Но, помимо этого, термин «община» и Ф. Энгельс, и В. И. Ленин применяли и к отдельным конкретным единичным общностям. Например, Ф. Энгельс позднее, в критике Эрфуртской программы партии немецких социалистов, пишет о полном самоуправлении «в провинции, округе и общине»[26]. А В. И. Ленин в тетрадях «Марксизм о государстве» задается вопросом «Чем объединить, связать общины?» и отвечает: «Союзом, организацией вооруженных рабочих («Советом рабочих депутатов»!)». И чуть далее подводит итог: «.объединить и связать вполне демократические общины вооруженным, централизованным пролетариатом»[27].

Понимание связи Советов с общинами ясно выступает в ленинской работе «Как нам организовать соревнование», где он пишет: «Надо, чтобы Советы смелее, инициативнее брались за дело.

Надо, чтобы каждая «коммуна» — любая фабрика, любая деревня, любое потребительское общество, любой комитет снабжения — выступили, соревнуясь друг с другом, как практические организаторы учета и контроля за трудом и распределением продуктов»[28].

Рассматривая работу К. Маркса «Гражданская война во Франции», В. И. Ленин выписывает слова Маркса: «Коммуна должна была стать политической формой даже самой маленькой деревни»[29] (курсив наш — А. К., М. П.). Собрание делегатов, заседающих в главном городе округа, должно было заведовать общими делами всех сельских коммун каждого округа, а эти окружные собрания в свою очередь должны были посылать депутатов в национальную делегацию, заседающую в Париже. Ленин делает вывод: «Национальная организация» по коммунам»[30] Эти «окружные собрания» у К. Маркса и есть то, что наши рабочие назвали «Советы». Таким образом, Парижская Коммуна была по тенденции (в-себе, как сказал бы Гегель) коммуной коммун, всеобщим единством единичных коммун, т. е. всеобщей коммуной. Эта общность и развивалась бы в коммунизм. Но тогдашнюю, только что родившуюся и слабую, (Парижскую) Коммуну смог уничтожить тогда еще всесильный (объединившийся: французский и немецкий) капитал: немецкие войска стояли на окраинах Парижа.

Говоря об этом типе государства в России, В. И. Ленин отмечает: «Республика Советов рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов, объединенных …Советом советов (выделено нами — авт.) и т. п., — вот что уже входит в жизнь (курсив — В. И. Ленина) у нас теперь, в данное время, по инициативе многомиллионного народа, самочинно творящего демократию по–своему»[31] (курсив — В. И. Ленина).

Таким образом, Съезд Советов СССР — высший орган государственной власти Союза ССР с момента образования СССР до принятия Конституции СССР 1936 года — и был Советом Советов — Советом особенных Советов отдельных республик и городов, объединенных предварительно в единичных первоначальных советах (региональном–областном). Здесь В. И. Ленин, говоря об организации общества со стороны государства (как органа всеобщей общины), говорит то же самое, что К. Маркс говорит о ней со стороны единичных общин (коммун).

Что же касается Парижской коммуны, она практически не дошла до этого саморазличения государства на собственно государство (всеобщую общину) и особые общины городов и единичные общины производств (сельских и промышленных). Она сразу начала со всеобщего, а опиралась на слишком узкую основу: на одну (парижскую–особую) общину. Она, собственно, была Советом коммуны на базе одной особой (городской) общины (коммуны). И сами коммунары еще едва различали Коммуну и Коммунальный Совет, и исследователи не всегда их различают. Но в Парижской коммуне был Коммунальный Совет Парижа как её руководящий орган[32]. И когда потом писали об этом явлении, то писали о деятельности Коммуны, а подразумевали её Совет, избранный парижанами 26 марта 1971 года — через восемь дней после революционного переворота.

В 1905 году этот опыт был учтен в России: начали с особых (городских) общин (коммун), сформированных на основе предприятий. А в 1917 году сразу начали с единичных общин, объединяемых в особенные (городские) Советы с перспективой создания всеобщей общины в форме государства–коммуны посредством революции и государства диктатуры пролетариата.

Таким образом, вся экспозиция исторического развертывания общины–коммуны в процессе развития представляется в следующем виде:

1. Рабочий класс в забастовочной, профсоюзной и политической борьбе XIX века пришел к необходимости всеобщей формы общины как к Коммуне. Но сразу овладеть ею не удалось: сказался отрыв от других городов (особенных коммун) и первичных — единичных производственных — коммун.

2. Учтя этот опыт и его осмысление в работах классиков марксизма- ленинизма, рабочий класс России на гребне забастовочной борьбы создал и объединил единичные общины в особенной форме взаимосвязи производственных общин — в городских Советах, первым из которых и стал Совет рабочих депутатов Иваново–Вознесенска, созданный из представителей бастующих предприятий. А чуть позже подобные организации возникли еще в 24 городах; однако рабочий класс убеждается, что простое сложение многих особенных- городских Советов не дает и не может дать всеобщности — конкретно всеобщей общины–коммуны.

3. Стало ясно, что всеобщая форма общины может возникнуть на основе единичных общин, объединенных не только в особенных общинах с помощью Советов в отдельных городах, но и во всеобщую общину путем объединения региональных Советов в единое целое посредством Съезда Советов, представляющего собой высший орган Советской власти.

4. Будущее Советов: Советское государство–коммуна как Союз образовавшихся Советских республик и движение к Всемирному Союзу Советских Республик, руководимому пролетариатом всех стран.

Единство родового, территориального и производственного моментов общин сохраняется и здесь, но главной формой стала всеобщая производственная община и её орган — в форме государства диктатуры пролетариата на переходный период к социализму как первой фазе коммунизма и далее вплоть до полной победы коммунизма, в форме государства–коммуны. И так будет, пока эта форма не станет вполне общественной, вполне коммуной, вполне коммунистической, что приведет к полному отмиранию государства.

Всеобщая коммуна, то есть социалистическое Советское государство возникло сразу не как отдельная всеобщая коммуна, а как Союз Коммун — Союз Советских Республик — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, объединившая сначала четыре коммуны–республики в Конституции 1918 года. В 1924 году в Конституции зафиксированы уже шесть республик, а в 1936 году — 11 союзных республик. И этот международный Союз Советских Социалистических Республик был открыт для других однородных государств–коммун.

Однако сложная послевоенная обстановка и неготовность новых социалистических государств к формированию Советов в соответствии с их производственной природой, а с 1961 года явный отход руководства КПСС от сущности советского строительства в СССР, затормозили становление международного Союза Советских государств, руководимых пролетариатом их стран. Эту слабость сразу почувствовала внутренняя и международная реакция и усилила натиск на мировое коммунистическое движение во всех странах и по всем направлениям. Ослабленный войной и дезориентированный руководством рабочий класс СССР, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция не смогли, несмотря на отдельные очаги сопротивления, дать решительный отпор ревизионизму и потерпели поражение.

Сегодня понимание общественного характера производства, даже капиталистического, утрачено значительной массой работников капиталистической части мира. Тем более утрачено понимание общинного характера некоторых аспектов воспроизводства рабочей силы и народа вообще. Возродить общественный, профсоюзный, общинный дух у работников предприятий необходимо не только в интересах работников, но и в интересах развития производства. Ибо чтобы выжить во внутренней и, тем более, в международной конкурентной борьбе, им необходимо развивать производство, иначе оно, рано или поздно, перейдет к успешному конкуренту (своему или инонациональному). Но чтобы развивать производство, нужно создавать условия для развития работников, а, значит, и для их воспроизводства. И для этого надо иметь организации рабочих — партию рабочего класса и профсоюзы, которые знают, что нужно для развития работников и помогают работникам эти нужды отстоять, вступая в забастовочную борьбу и объединяя забасткомы в Советы.

Российские же капиталисты продемонстрировали свою несостоятельность дважды: они это показали в 1917 году, разорив производство и армию и подтвердили свою несостоятельность с 1991 г. по настоящее время, разорив народы России и допустив многомиллионное вымирание населения в мирное время. Захватив обманом и насилием общественную (общинную) собственность, созданную нашими родителями и прародителями, они не могут по хозяйски распорядиться ею, обеспечить хотя бы минимально необходимый экономический рост и достойную конкуренцию на мировых рынках. Они не могут её эффективно использовать даже в своих личных и классовых интересах, не говоря уже об общественных. А их чиновники начали брать взятки уже миллионами долларов (как министр Улюкаев, губернаторы Хорошавин и Гайзер), а воровать миллиардами рублей (как полковник Захарченко).

Прежде всего необходимо привить рабочим понимание того, что масштаб фонда заработной платы в значительной степени может определяться общим решением и борьбой профсоюза, т. е. организованным в профсоюз монопольным продавцом рабочей силы, а не потребителем, не покупателем рабочей силы (цену любого товара, в том числе и товара «рабочая сила», назначает продавец, т. е. в данном случае работник. И это право надо отстаивать, а не делать вид, что его нет). Следовательно, величина фонда заработной платы зависит от сознательности и организованности рабочей общины и её руководства (профкома, фабрично–заводского комитета, рабочего комитета, забастовочного комитета), от её ума и грамотности, от упорства и последовательности в борьбе, если таковая есть на предприятии и хочет бороться за повышение реального содержания заработной платы.

Опыт борьбы за свои интересы, опыт советского строительства и поражения преданной руководством общины у широкой массы трудящихся остался, он достаточно глубоко осмыслен наукой и партией рабочего класса. Следовательно, есть идейные предпосылки для нового движения вперед. Этот путь освещают выдающиеся результаты экономического и культурного развития социалистических стран в ХХ веке, нынешние успехи социалистических стран и реальная перспектива становления и развития Международного Союза Советских Республик, руководимого пролетариатом объединившихся стран.