«Коррекционно-развивающие игры», «Экспресс-метод при

|

|

ББК74.3

Предисловие

Смирнова Людмила Николаевна —

учитель-логопед ДОУ№1237г. Москвы, автор статей «Логопедическая ритмика как терапия

у детей с системными нарушениями речи»,

«Коррекционно-развивающие игры», «Экспресс-метод при

нарушении звукопроизношения», «Связь работы логопеда и

воспитателя в детском саду».

Смирнова Л. Н.

Логопедия при заикании. Занятия с детьми 5—7 лет в детском саду. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 64 с.

Пособие предназначено логопедам дошкольных учреждений для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с заикающимися детьми 5—7 лет. Оно также может быть использовано воспитателями и родителями для проведения занятий по заданию логопеда.

Представленная в пособии система специализированных оригинальных игр и рассказов окажет существенную помощь при восстановлении речи у заикающихся детей.

Предлагаемый материал является результатом многолетнего творческого труда автора.

©СмирноваЛ.Н., 2006 © «Мозаика-Синтез», 2006

Заикание является распространенным речевым нарушением. Оно чаще всего возникает у детей в период наиболее активного формирования речи (в возрасте 3—5 лет).

Заикание — это речевой дефект, при котором плавность речи нарушается судорогами мышц произносительного аппарата. Возникновение заикания связывают со слабостью нервной системы, обусловленной инфекционными заболеваниями, неблагоприятной беременностью и дефектами воспитания. Подобный дефект имеет стойкий характер и без врачебно-лого-педического вмешательства и родительской помощи, как правило, не проходит.

Заикающиеся дети дошкольного возраста получают специализированную помощь в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, а также в логопедических группах детских садов. В настоящее время в этих учреждениях широкое распространение получил комплексный метод преодоления заикания, включающий два взаимосвязанных метода:

• лечебно-оздоровительный (медикаментозная терапия, фи

зиотерапия, витаминотерапия, режим дня и питания);

• коррекционно-воспитательный (воздействие логопедов,

воспитателей и родителей).

Многие заикающиеся дети без запинок разговаривают с игрушками, книжками, животными и т. д. Этим необходимо воспользоваться и всеми средствами поддерживать спокойную речь ребенка, строя логопедическую работу не в форме занятий, а в форме интересной игры с опорой на картинки, игрушки, предметы, рифмовки, движения. В процессе игры у ребенка вырабатываются качества и навыки, необходимые для преодоления заикания. Игра, основанная на положительных эмоциях, помогает ребенку выработать алгоритм бессудорожной речи.

Г-3910

Предлагаемый в пособии речевой материал тесно связан с какими-либо движениями: манипуляциями с картинками, мячом, карандашом, предметами, игрушками и т.д. Эти движения — своеобразные синхронизаторы речи, которые облегчают речевой процесс и обеспечивают благоприятную речевую динамику. В процессе многочисленных игровых упражнений ребенок перестает заикаться, у него вырабатывается рефлекс плавной речи. Он убеждается, что может говорить без заикания. У ребенка постепенно снижается фиксированность на акте речи, в головном мозге устанавливаются дополнительные связи и восстанавливается здоровая динамика речи.

Предлагаемый в пособии речевой материал тесно связан с какими-либо движениями: манипуляциями с картинками, мячом, карандашом, предметами, игрушками и т.д. Эти движения — своеобразные синхронизаторы речи, которые облегчают речевой процесс и обеспечивают благоприятную речевую динамику. В процессе многочисленных игровых упражнений ребенок перестает заикаться, у него вырабатывается рефлекс плавной речи. Он убеждается, что может говорить без заикания. У ребенка постепенно снижается фиксированность на акте речи, в головном мозге устанавливаются дополнительные связи и восстанавливается здоровая динамика речи.

Представленная в пособии система игровых упражнений рассчитана на 30 недель (учебный год) и имеет многофункциональный характер:

• обеспечивает коррекцию речи и личности;

• развивает чувство темпа и ритма;

• активизирует внимание и память;

• растормаживает мышечный тонус;

• развивает речедвигательную координацию;

• развивает мелкую моторику;

• формирует навык грамотной связной речи.

Мы рекомендуем заниматься с детьми ежедневно в утреннее время в течение 15—30 минут (можно заниматься два раза в день). Занятия должны проходить в спокойной доброжелательной обстановке.

На первых занятиях желательно использовать облегченные формы речи: сопряженную (взрослый проговаривает фразы вместе с ребенком) и отраженную (ребенок повторяет текст вслед за взрослым). Затем по мере улучшения речевого акта детей логопед вводит вопросно-ответную форму речи. Во втором полугодии дошкольники уже самостоятельно пересказывают услышанное, описывают увиденное или картинку, беседуют со взрослыми и другими детьми.

Коррекционный материал предполагает большое количество картинок, которые логопед может найти в любом лото или нарисовать сам необходимые для занятия узнаваемые силуэты тех или иных предметов.

Методический материал составлен с учетом симптомокомп-лекса имеющейся у детей недостаточности и является результатом многолетнего творческого труда автора. При составлении пособия автор использовал опыт науки и практики, накопленный в этой области.

Данное пособие предназначено логопедам дошкольных учреждений для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с заикающимися детьми 5—7 лет. Оно также может быть использовано воспитателями и родителями для проведения занятий по заданию логопеда.

Тематические

циклы

В корзину кладу пушку, в ящик кладу погремушку. В корзину кладу мишку, в ящик кладу шишку. В корзину кладу улитку, в ящик кладу пирамидку.

«Считалка». Дети вслед за логопедом произносят считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

|

|

|

Игрушки

(первая неделя)

«Мы с игрушками играем». Логопед в два ряда выставляет перед детьми игрушки или картинки и читает четверостишие. Дети повторяют его вслед за взрослым и хлопают в ладоши в такт стихотворения (на каждую строчку — четыре хлопка).

Мы с игрушками играем, Мы игрушки называем: Барабан, юла, гармошка, Робот, куколка, матрешка.

«Картинки». Логопед читает стихотворение и в соответствии с его содержанием парами выкладывает картинки. Вместо картинок можно использовать узнаваемые силуэты игрушек, изобразив их на карточках.

|

|

Мы картиночки берем, Рядом парами кладем: Вот гармошка с погремушкой, Вот Дюймовочка с Петрушкой, Вот матрешка с неваляшкой, Вот зайчишка с Чебурашкой.

«Куца кладешь игрушку?» Логопед раздает детям по две игрушки или картинки. Они по очереди кладут их в корзину и ящик и комментируют свои действия, используя рифмованные миниатюры.

В корзину кладу Петрушку, в ящик кладу катушку.

В корзину кладу матрешку, в ящик кладу гармошку.

В корзину кладу неваляшку, в ящик кладу черепашку.

В корзину кладу мартышку, в ящик кладу зайчишку.

|

|

Раз, два, три, четыре, Мы считалочку учили, Говорили,говорили И мячом по полу били.

«Тряпочная кукла». Эта речевая подвижная игра служит для расслабления мышц.

Логопед читает стихотворение, а дети изображают куклу Машу.

А у нас есть кукла Маша, Тряпочная кукла наша, Кукла мягкая, как вата, Твердости в ней маловато.

|

|

«Машина» (речевая подвижная игра). Дети садятся на стульчики. Логопед читает стихотворение, а дети воспроизводят движения в соответствии с его содержанием.

| На машину сели, | ||

| Ехать захотели. | ||

| Машину завели, | ||

| По дороге повели. | ||

| Ехали мы, ехали, | ||

| До леса доехали, | ||

| Влево повернули, | ||

| Лес обогнули. | ||

| Катились, катились | ||

| И остановились. |

«Дети играют». Дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова текста, исключая союзы и предлоги. Таким образом

они воспроизводят ритмико-интрнационный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Арутюнян).

Для игры можно использовать предметные картинки.

У Тани — мячик и зайчик. У Маши — матрешка и гармошка. У Димы — домик и гномик. Мячик, зайчик, матрёшка, гармошка, домик, гномик — это игрушки. Дети играют с игрушками.

Овощи

(вторая неделя)

«Назови овощи». Логопед раздает детям картинки с изображением овощей. Дети по очереди называют овощи, обводя их по контуру пальцем. Логопед при необходимости помогает.

У меня помидор, это овощ.

У меня огурец, это овощ. И так далее.

«Разложи овощи». Логопед раскладывает на столе овощи в два ряда и проговаривает текст. Дети по строчкам повторяют его вслед за логопедом. Затем можно предложить им выполнить упражнение самостоятельно.

|

|

|

|

В руки овощи берем, В два ряда на стол кладем: Лук, морковка, кабачок, Помидор, горох, лучок.

«Сажаем овощи» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети изображают, как они сажают овощи. Потом дети повторяют четверостишие и заучивают его наизусть.

Мы на корточки присядем И на грядке мы посадим: Лук, укроп, морковь, горох, Будет урожай неплох.

«Считалка». Дети вслед за логопедом произносят считалку и ударяют мячом об пол (на первую строчку — пять ударов мяча,

на остальные — по четыре). Для игры можно использовать предметные картинки или натуральные овощи.

Раз, два, три, четыре, пять, Будем овощи считать: Лук, редиска, кабачок, Помидор и чесночок.

«Раз, два, три». Логопед читает четверостишие. Дети повторяют его вслед за взрослым и хлопают в ладоши на каждый слог стихотворения.

■

Раз, два, три; раз, два, три, На картинки посмотри: Бак-ла-жан, ка-ба-чок, О-гу-рец, чес-но-чок.

|

|

«Мы рисуем огород». Логопед рисует на доске грядки и овощи, произнося рифмованный текст. Затем дети рисуют то же самое на листах бумаги под стихотворный «аккомпанемент» логопеда.

Логопед читает стихотворение еще раз, а дети повторяют за ним каждую строчку. Потом они заучивают текст наизусть.

Мы рисуем огород,

| ■ |

Там много овощей растет.

В огороде у нас в ряд —

Пять длинных гряд.

На первой грядке растет редиска

Не высоко, а низко.

На второй грядке растут огурцы —

Овальные зеленцы.

На третьей грядке растет кабачок,

Толстый у него бочок.

На четвертой грядке растет картошка,

| . |

|

|

Она похожа на матрешку.

На пятой грядке растет помидор,

Краснеет он, как светофор.

|

|

На грядках хватит овощей

Для салата и для щей.

7

фрукты

(третья неделя)

«Мы картиночки берем». Для игры используются предметные картинки с изображениями фруктов. Недостающие картинки можно заменить узнаваемыми силуэтами.

Логопед читает стихотворение и в соответствии с его содержанием раскладывает картинки в три ряда. Затем он по очереди вызывает 3—4 детей, каждый из которых повторяет упражнение.

Потом логопед побуждает всех детей к повторению рифмованного текста.

Мы картиночки берем,

В три ряда на стол кладем:

Слива, персик, апельсин,

Груша, киви, мандарин,

Яблоко и ананас —

Все они волнуют нас,

Потому что это фрукты,

Кисло-сладкие продукты.

«Отстучи карандашом». Логопед читает стихотворение и выставляет на доске предметные картинки с изображениями фруктов. Дети ударяют карандашом по столу на каждый слог стихотворения.

Бом-бом-бом, бом-бом-бом, От-сту-чим ка-ран-да-шом: Сли-ва, пер-сик, а-пель-син, Гру-ша, ки-ви, ман-да-рин, Яб-ло-ко, а-на-нас, Все кру-гом ус-лы-шат нас.

«Разложи овощи и фрукты». Логопед дает каждому ребенку один овощ и один фрукт. Ребенок кладет овощ в корзину, а фрукт — в вазу и комментирует свои действия.

Помидор кладу в корзину, яблоко кладу в вазу.

Огурец кладу в корзину, грушу кладу в вазу.

Лук кладу в корзину, банан кладу в вазу. Чеснок кладу в корзину, мандарин кладу в вазу.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и на каждое слово ударяют мячом об пол.

Раз, два, три, четыре, пять, (5ударов) Будем фрукты мы считать: (4 удара) Груша, персик, мандарин, (3удара) Абрикос и апельсин. (2удара) Раз, два, три, четыре, пять, (5ударов) Фруктов было ровно пять. (4 удара)

«Сосчитай фрукты». Логопед читает зачин и предлагает детям, загибая пальчики, сосчитать фрукты.

Каждый пальчик загибаем, Дружно яблоки считаем: Одно яблоко, два яблока, Три яблока, четыре яблока, Пять яблок, шесть яблок, Семь яблок, восемь яблок, Девять яблок, десять яблок.

Каждый пальчик загибаем,

Дружно груши мы считаем: Одна груша, две груши, Три груши, четыре груши Пять груш, шесть груш, Семь груш, восемь груш, Девять груш, десять груш.

Каждый пальчик загибаем, Апельсины мы считаем: Один апельсин, два апельсина, Три апельсина, четыре апельсина, Пять апельсинов, шесть апельсинов, Семь апельсинов, восемь апельсинов, Девять апельсинов, десять апельсинов.

«В саду». Логопед читает рассказ, а дети изображают описываемые в нем действия жестами, движениями («немое кино»). Затем он предлагает детям выучить рассказ наизусть.

Дети пошли в сад. Там на деревьях растут яблоки. Они круглые, кисло-сладкие. Внутри у них маленькие зернышки. Иногда яблоки падают на землю. Дети поднимают их, кладут в корзинку и несут домой. Дети моют яблоки, режут их пополам и угощают маму и папу. Вкусные яблоки.

Дети проговаривают рассказ хором, координируя его с движениями и жестами.

Осень

(четвертая неделя)

«Когда это бывает?» Логопед в четыре ряда раскладывает на наборном полотне или игровом поле предметные картинки, называя каждую из них. Затем вместе с детьми проговаривает стихотворение. Дети заучивают его наизусть.

.

Мы картиночки покажем И про каждую расскажем: Ветер, туча, дождь, грибочки, Клюква, желтые листочки, Шапка, плащ и листопад, Голый лес и голый сад, Птицы к югу улетают... Ну, когда это бывает?

«Речевая подвижная игра». Логопед читает двустишия, а дети воспроизводят движения в соответствии с их содержанием. Затем они самостоятельно выполняют упражнение: проговаривают текст и показывают движения.

Мы идем с тобою в сад, Там увидим листопад. Дует ветер нам в лицо, Закачалось деревцо.

Туча по небу плывет, Туча дождик нам несет.

Дождик капает и льет, Нам гулять он не дает.

«По листочкам я шагаю». Логопед раскладывает на полу (в ряд или полукругом) бумажные силуэты листьев. Дети по очереди шагают по ним в такт стихотворению (делают четыре шага на строчку).

По листочкам я шагаю, И листочки я считаю: Один, два, три, четыре, Пять, шесть, семь, восемь, Листья уронила осень.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

|

|

Дождик, дождик, ты не лей, Ты нас, дождик, пожалей, Мы хотим с мячом играть И считалку рассказать.

«Осень в гости к нам пришла». Логопед читает четверостишие. Дети повторяют его и хлопают в ладоши в такт стихотворению (на каждую строчку — четыре удара).

Осень в гости к нам пришла, Деток радует она, Разукрасила наш сад, Подарила листопад.

«Осень». Логопед по ходу рассказа выкладывает на игровое поле предметные картинки. Дети повторяют рассказ вслед за логопедом, а затем произносят его самостоятельно (хором и индивидуально).

Прошло лето. Наступила осень. Солнце греет слабо. Дует ветер, идет дождь. Стало холодно — люди надевают куртки, шапки, сапоги. Листья на деревьях желтеют, краснеют. Потом они падают на землю. Начинается листопад. Осенью появляются грибы, созревают клюква, арбузы, дыни, овощи, фрукты. Это осенний урожай. Перелетные птицы улетают в теплые края. А потом наступает зима.

10

Грибы

Грибы

(пятая неделя)

| * '»■ . |

| - ■ |

«Назови картинку». Логопед читает стихотворение, а дети пальцами правой руки в такт стихотворению перекатывают по столу карандаш вперед-назад.

|

|

|

|

|

|

Тили-тали, тили-тали, Карандашик мы катали, Карандашик мы катали И картинки называли: Сыроежки и опята, И корзинки, и ребята.

«Опята» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети воспроизводят движения в соответствии с его содержанием. Затем они проговаривают стихотворение, сопровождая его движениями.

|

|

Выросли грибы опята,

|

|

Тонконогие ребята,

И залезли на пенек,

И стояли там денек,

|

|

А потом они упали

И в корзинку к нам попали.

«Что ты сделал?» Дети по очереди выполняют инструкции логопеда и рассказывают о своих действиях.

Положи гриб в корзинку. (Я положил гриб в корзинку.) Положи гриб под корзинку. (Я положил гриб под корзинку.) Положи гриб около корзинки. (Я положил гриб около корзинки.) Брось гриб в корзинку. (Я бросил гриб в корзинку.) Вытащи гриб из корзинки. (Я вытащил гриб из корзинки.) Положи гриб за корзинку. (Я положил гриб за корзинку.) Возьми корзинку в одну руку, а гриб — в другую. (Явзял кор зинку в одну руку, а гриб — в другую.) И так далее.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол.

Раз, два, три, четыре, пять, (5ударов) Будем мы грибы считать: (4 удара) Подберезовик, свинушка, (2 удара) Груздь, опенок и волнушка. (3 удара)

«Мухомор». Дети вслед за логопедом повторяют стихотворение и в такт ему хлопают в ладоши (на каждую строчку — четыре удара).

|

|

|

|

Мы нашли в лесу грибок, Не возьмем тебя, дружок, Ты красивый гриб и красный, Ядовитый и опасный, От тебя всем мухам — мор, Потому ты — мухомор.

«Жил да был грибок». Дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова стихотворения, исключая союзы и предлоги. Таким образом они воспроизводят ритмико-инто-национный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Арутюнян).

|

|

Жил да был в лесу грибок, Он попал к нам в кузовок. Шляпка у грибочка серая, Ножка у грибочка белая. Подберезовик-грибок, Под березой он растет, Ох, и толстый он какой, Ох, и вкусный он такой, Мы его пожарим, И суп грибной мы сварим.

Деревья

(шестая неделя)

«Обведи по контуру». Логопед показывает детям картинки с изображениями деревьев и читает стихотворение. Затем он по очереди вызывает детей для повторения упражнения.

14

15

|

|

|

Пальчик указательный, Будь-ка ты внимательный: Вот с ягодками рябина, Вот с ягодками калина, Вот с сережками березка, Вот с иголочками елка, Вот с листочками дубок, А под ним растет кленок. Их деревьями зовут, Пользу нам они несут.

|

|

У нас береза, а в лесу... (березы). У нас елка, а в лесу... (елки).

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

|

|

У реки росла осина, Рядом с ней росла рябина, Рядом с ней росла сосна, Рядом с ней еще одна.

-

«Деревья» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети изображают, как деревья весной оживают, а осенью сбрасывают листья. Затем они повторяют упражнение: проговаривают текст, сопровождая его соответствующими движениями.

Весной деревья оживают, Почки на них набухают, Листья на них вырастают. Осенью листья опадают. Ветер дует — листья кружатся И на землю тихо ложатся.

«Что у нас, а что в лесу?» Логопед показывает детям картинки с изображениями деревьев (на всех картинках изображено по одному дереву) и произносит начало предложения. Дети угадывают последнее слово и повторяют предложение целиком.

Повторяя предложение, дети воспроизводят его ритмико-интонационный рисунок: они кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова, исключая союзы и предлоги (методика Л.З. Арутюнян).

У нас дерево, а в лесу... (деревья).

У нас сосна, а в лесу... (сосны).

У нас лист, а в лесу... (листья).

У нас дуб, а в лесу... (дубы).

У нас клен, а в лесу... (клены).

У нас рябина, а в лесу... (рябины).

«Я по веточкам шагаю». Логопед раскладывает на полу (в ряд или полукругом) восемь бумажных силуэтов веточек. Дети по очереди шагают по ним в такт стихотворению.

Я по веточкам шагаю, Эти веточки считаю: Одна, две, три, четыре, Пять, шесть, семь, восемь, Разукрасила их осень.

«В парке». На игровом поле логопед раскладывает картинки с изображениями деревьев и читает рассказ. (Описывая деревья, он пользуется указкой.) Дети повторяют рассказ хором. Затем они заучивают его наизусть.

В нашем городе есть парк. Там много разных деревьев. Здесь растут березы, дубы, клены, рябины, ели.

У всех деревьев есть ствол. Он покрыт корой. У деревьев есть ветки с листьями, которые образуют крону. А еще у деревьев есть корни. Они питают деревья.

Перелетные птицы

(седьмая неделя)

|

|

«Мы картиночки покажем». Для игры используются картинки с изображениями птиц.

Логопед читает текст, а дети по ходу чтения выкладывают картинки. Затем дети повторяют текст самостоятельно (хором и индивидуально).

16

3-3910

17

|

|

|

|

Мы картиночки покажем И про каждую расскажем: Утка крякает: «Кря-кря», Гусь гогочет: «Га-га», Грач кракает: «Кра-кра», Ласточка чифкает: «Чиф-чиф», Кукушка кукует: «Ку-ку», Журавль курлычет: «Курлы-курлы».

«Объясни слова». Логопед произносит стихотворный зачин и предлагает детям объяснить значения слов. При необходимости он оказывает детям помощь.

Слушай длинные слова,

В каждом слове — слова два, Дважды ты рукой взмахни, Слово длинное объясни.

«Считалка». Дети вслед за логопедом произносят считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

|

|

|

|

Сквору-сквору-скворушки, Распушили перышки, Птицы в стаю собрались, Птицы к югу понеслись.

«Перелетные птицы» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети изображают птиц, летящих на юг. Затем они выполняют упражнение самостоятельно: читают стихотворение, сопровождая его соответствующими движениями.

Птицы на юг летели, Крыльями долго махали,

Птицы на юг прилетели, Весело защебетали.

Длиннохвостая, сероглазая, красногрудая, черноглазая, остроклювая, пестроголовая, громкоголосая, быстрокрылая, трудолюбивая, быстроногая, водоплавающая, теплолюбивая, насекомоядная.

Длиннохвостая, сероглазая, красногрудая, черноглазая, остроклювая, пестроголовая, громкоголосая, быстрокрылая, трудолюбивая, быстроногая, водоплавающая, теплолюбивая, насекомоядная.

«Чем питаются птицы?» Логопед произносит зачин.

Ты картинку покажи,

Чем птицы питаются, расскажи.

У каждого ребенка на столе картинка с изображением какого-либо насекомого. Дети по очереди показывают их и комментируют.

Перелетные птицы питаются червяками.

Перелетные птицы питаются бабочками.

Перелетные птицы питаются жуками.

Произнося предложения, дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при прого-варивании каждого слова. Таким образом они воспроизводят ритмико-интонационный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Ару-тюнян).

«Птицы улетают». Читая рассказ, логопед выставляет на доске предметные картинки. Дети с помощью опорных картинок произносят рассказ самостоятельно.

Наступила осень. Похолодало. Насекомые спрятались в свои норки.

Перелетные птицы — насекомоядные. Им нечем питаться. Они улетают в теплые края. Утки, гуси и лебеди улетают вереницей. Ласточки, грачи, скворцы — стаей. Журавли — клином. Кукушки улетают поодиночке. Весной птицы вернутся к нам.

Зимующие птицы

(восьмая неделя)

|

|

|

|

«Мы с картинками играем». Дети повторяют вслед за логопедом текст, одновременно хлопая в ладоши и топая ногами на каждый слог.

Мы с картинками играем, По слогам их называем, Мы руками хлопаем, А ногами топаем:

18

3*-3910

19

Во-ро-на, со-ва, Во-ро-бей, дя-тел, Си-ни-ца, сне-гирь, Сорока, голубь.

|

|

«Ворона». Логопед читает стихотворение. Дети в такт ему ударяют карандашом по столу (на каждую строчку — четыре удара).

Ты, ворона, где была? Что, ворона, принесла? — Я летала на базар, Принесла вам «кар-кар».

«Дятел» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети в такт ему ударяют указательным пальцем одной руки по раскрытой ладони другой руки. Затем они самостоятельно выполняют упражнение.

|

|

| I |

Дятел по сосне стучит, Под корой жучок сидит. — Я жучка достать хочу, Потому стучу, стучу.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

Скачет, скачет воробей: Прыг-скок, прыг-скок, Не боится он детей: Прыг-скок, прыг-скок.

«Кто с чем?» Логопед выставляет картинки с изображениями зимующих птиц и указкой показывает части их тела. Дети составляют предложения.

Ворона с головой. Сова с туловищем. Воробей с крыльями. Дятел с клювом. Синица с брюшком. Снегирь с грудкой. Сорока с хвостом. Голубь с лапками.

«Сосчитаем птичек» (речевая подвижная игра). Логопед предлагает детям встать на носочки и указательным пальцем «сосчитать в небе» птичек.

На носочки дети встали, Птичек в небе сосчитали: Одна птичка, две птички, Три птички, четыре птички, Пять птичек, шесть птичек, Семь птичек, восемь птичек, Девять птичек, десять птичек.

|

|

|

|

«Сова». Логопед читает стихотворение, а дети изображают сову, которая вылетела на охоту. Затем они заучивают его наизусть.

|

|

|

|

Днем сова в дупле спала, А потом и ночь пришла. На охоту сова полетела, Во все стороны зорко глядела.

Летала сова, летала, Мышку искала, искала. То садилась она, то взлетала, Крыльями важно махала.

То на елке она сидела, И на землю она смотрела. Наконец-то мышку нашла И в дупло к себе принесла.

Части тела

(девятая неделя)

«Части тела» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, одновременно показывая на себе называемые части тела. Затем дети повторяют вслед за взрослым каждую строчку и тоже показывают части тела.

Логопед предлагает детям выучить стихотворение наизусть.

Называем мы слова: Лоб, затылок, голова, Шея, плечи, пальцы, ногти, Кулаки, ладошки, локти, Нос, живот, колени, пятки, Губы, бедра и лопатки...

20

21

Части тела изучаем, Части тела называем.

«Что у Тани, а что у детей?» Логопед произносит начало предложения, а дети угадывают последнее слово и повторяют его целиком.

Повторяя предложение, дети воспроизводят его ритмико-ин-тонационный рисунок: они кладут ведущую руку на бедро у колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова, исключая союзы и предлоги (методика Л. 3. Арутюнян).

У Тани лоб, а у детей... (лбы).

У Тани рот, а у детей... (рты).

Словарь: локоть, нос, ухо, глаз, щека, бровь, палец, ноготь, ноздря, бок, шея.

«Будь внимательный» (речевая подвижная игра). Дети встают возле своих столов. Логопед читает текст, а ребята сопровождают его речь движениями (игра повторяется 3—4 раза).

Хлоп-хлоп-хлоп (хлопают в ладоши).

Топ-топ-топ (топают ногами).

Стук-стук-стук (стучат кулаками по столу).

Шлеп-шлеп-шлеп (ударяют ладонями по столу).

Левой ручкой — по плечу, Правой ручкой покручу, На носочки и на пятки — И достанем до лопатки.

|

|

«Сосчитай пальчики». Логопед читает зачин и предлагает детям сосчитать пальчики на обеих руках.

Пальчики мы загибаем, Пальчики мы сосчитаем: Один пальчик, два пальчика, Три пальчика, четыре пальчика, Пять пальчиков, шесть пальчиков, Семь пальчиков, восемь пальчиков, Девять пальчиков, десять пальчиков.

«Найдем хозяина». Логопед произносит начало предложения, а дети заканчивают его. Затем они повторяют предложения и показывают те части тела, о которых идет речь.

Ресницы нужны... (глазам). Локти нужны... (рукам). Пятки нужны... (ногам). Волосы нужны... (голове). Лопатки нужны... (спине). Пальцы нужны... (ладошкам). Колени нужны... (ножкам).

Посуда

(десятая неделя)

«В руки мы картинки взяли». Логопед выставляет перед детьми картинки и произносит рифмованный текст. Затем дети хором повторяют четверостишие и заучивают наизусть.

Недостающие картинки можно заменить узнаваемыми силуэтами посуды.

В руки мы картинки взяли,

■

|

|

И посуду мы назвали: Чайник, чашка, блюдце, вилка, Миска, ложка, нож, бутылка.

«Сделай и расскажи». Дети по очереди выполняют инструкции логопеда и рассказывают о своих действиях.

Поставь чашку на блюдце. (Я поставил чашку на блюдце.) Возьми чашку с блюдца. (Я взял чашку с блюдца.) Поставь чашку возле блюдца. (Япоставил чашку возле блюдца.) Поставь чашку справа от блюдца. (Я поставил чашку справа от блюдца.)

Поставь чашку слева от блюдца. (Я поставил чашку слева от блюдца.)

Поставь чашку под блюдце. (Я поставил чашку под блюдце.) Убери чашку из-под блюдца. (Яубрал чашку из-под блюдца.)

«Сосчитай слоги» (речевая подвижная игра). Логопед вместе с детьми произносит зачин:

На носочки дети встали, Слоги в слове сосчитали.

22

23

Затем логопед произносит слова, а дети сопровождают каждый слог движением: поднимаются на носки и опускаются на пятки.

|

|

Чай, чай-ник, чай-ни-чек.

Нож, но-жик, но-жи-чек.

Ковш, ков-шик, ков-ши-чек.

Таз, та-зик, та-зи-ки.

Ко-фе, ко-фей-ник, ко-фей-ни-чек.

Кув-шин, кув-шин-чик, кув-шин-чи-ки.

«С чем чайник?» Логопед показывает части чайника, а дети составляют словосочетания. Чайник с ручкой. Чайник с крышкой. Чайник с носиком. Чайник с донышком.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждое слово — один удар).

|

|

Дружно с мячиком играем И посуду мы считаем: Чашка, блюдце, чайник, ложка, Сковородка, вилка, плошка.

«Посуда». Логопед читает рифмованный рассказ и в соответствии с его содержанием выкладывает картинки с изображениями посуды.

Дети заучивают стихотворение наизусть с опорой на картинки.

Жила-была посуда: Чайник, чашка и блюдо, Ножик, вилка и ложка, Кастрюля и поварешка. Посуда дружила с едой, Посуда дружила с водой И с человеком дружила, Его она вкусно кормила.

Продукты питания

(одиннадцатая неделя)

«Мы с картинками играем». Логопед читает зачин.

Мы с картинками играем, По слогам их называем, Покажи свои ладошки

И похлопай в них немножко.

Затем он предлагает детям назвать выставленные на доске картинки и отхлопать в ладоши количество слогов в их названиях.

Картинки: сыр, мясо, котлета, хлеб, кефир, молоко, яйцо, салат, суп, мармелад, пирожное, шоколад, торт, мороженое.

«Объясни слова». Логопед произносит стихотворный зачин и предлагает детям объяснить значения слов.

Слушай длинные слова, В каждом слове — слова два, Дважды ты рукой взмахни, Слово длинное объясни.

Хлеборезка, мясорубка, самовар, овощерезка, соковыжималка, кофемолка, кофеварка.

«Что это?» Логопед произносит предложения. Повторяя предложения, дети воспроизводят их ритмико-интонацион-ный рисунок: они кладут ведущую руку на бедро у колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова (методика Л. 3. Арутюнян). Если слово сложное, дети делают два нажатия на бедро.

Конфеты, печенье, зефир — это сладости.

Кефир, молоко, йогурт — это молочные продукты.

Буханка, батон, булочка — это хлебобулочные изделия.

Котлета, колбаса, ветчина — это мясопродукты.

Капуста, картошка, морковка — это овощи.

Яблоко, банан, апельсин — это фрукты.

24

4-3910

25

| «Считалка». Дети вслед за логопедом произносят считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча). Наша Маша сладкоежка |

| «Магазин». Логопед читает стихотворение. Дети в такт стихотворению ударяют карандашом по столу (на каждую строчку — четыре удара). Затем они заучивают стихотворение наизусть. |

| «Продукты». Логопед показывает детям предметные картинки и читает стихотворение. Дети повторяют его и заучивают наизусть. Затем логопед по очереди вызывает детей, предлагая каждому разложить картинки и произнести рифмованную миниатюру. |

|

|

| ■ |

Наша Маша сладкоежка Съела сладкие орешки, Торт, пирожное, печенье, Мармелад, зефир, варенье.

Дома я сижу один И играю в магазин. Продаю я сам продукты: Соки, овощи и фрукты. Покупатели — зверюшки: Слоник, козлик и лягушки.

Жили-были сыр, котлеты, Мармелад, зефир, конфеты, Соки, овощи и фрукты, Называем их — продукты, Называем их — еда, Очень любим их всегда.

Одежда и обувь

(двенадцатая неделя)

|

|

|

|

| «Мы с картинками играем». Логопед читает стихотворение и выкладывает картинки (по четыре в ряд) в соответствии с его содержанием. Дети повторяют четверостишие (хором и индивидуально). Мы с картинками играем И одежду называем: 26 |

Кофта, юбка, платье, кафтан, Шуба, шапка, шарф, сарафан.

«Скажи наоборот». Логопед предлагает детям закончить предложение, подобрав слово с противоположным значением.

Произнося предложение, дети воспроизводят его ритмико-интонационный рисунок: они кладут ведущую руку на бедро у колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова, исключая союзы (методика Л.З. Арутюнян).

Я надеваю шапку (а я снимаю шапку).

Я завязываю платок (а я развязываю платок).

Я застегиваю молнию (а я расстегиваю молнию).

Я надеваю сапоги (а я снимаю сапоги).

Я вешаю шубу (а я снимаю шубу).

Я обуваюсь (а я разуваюсь).

«С чем предмет?» Логопед раздает картинки. Дети называют предметы и пальцем обводят их части по контуру. Логопед при необходимости помогает.

Рубашка с воротником, с длинными рукавами, с манжетами, с карманом, с пуговицами, с петельками.

Юбка с поясом, с карманом, с молнией, с рисунком.

Платье с воротником, с короткими рукавами, со складками, с цветочками, с хлястиком.

Туфли с каблуками, с ремешками, с пряжками.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют каблучками об пол (на каждую строчку — четыре удара).

Раз, два, три, четыре, Мы считалочку учили, Нам ботинки помогали: Каблучками мы стучали.

«Одеваемся на прогулку» (речевая подвижная игра). Дети в такт стихотворению изображают процесс одевания. Затем они проговаривают упражнение, координируя его с движениями.

Шапки, шубы мы надели, И шарфы мы повязали.

27

4--3910

Обувь на ноги надели, Рукавицы в руки взяли, Надевали, надевали, На прогулку побежали.

«Собираемся на прогулку». Логопед читает рассказ, а дети показывают предметы одежды, разложенные на столе. Затем он предлагает детям повторить текст.

Я собираюсь на прогулку. Сначала я надену колготки, потом штаны и кофту. Затем надену на ноги носки и сапоги. После этого я надену шапку и повяжу на шею шарф. В самом конце я надену шубу (куртку) и варежки (перчатки). Теперь можно идти гулять. Я не замерзну, потому что надел теплую одежду и обувь.

Зима

(тринадцатая неделя)

|

|

«Мы картиночки покажем». Логопед в несколько рядов выставляет предметные картинки и читает стихотворение. Дети повторяют за ним каждую строчку.

С опорой на картинки дети заучивают рифмованный рассказ наизусть. Затем они повторяют его без опоры на картинки.

Мы картиночки покажем И про каждую расскажем: Белый ковер, мороз, снегопад, Санки, лыжи, коньки, снегокат, Горка, каток, сугробы, снежки, Елка, снегурочка, снеговики, Валенки, шуба, штаны, рукавица, Дятел, сова, ворона, синица. Быстро темнеет, снежинки порхают... Ну, и когда же все это бывает?

«Без чего не бывает зимы?» Логопед раздает детям картинки и спрашивает: «Без чего не бывает зимы?». Дети по очереди показывают свои картинки и отвечают: «Не бывает зимы без... (снега, сугробов, сосулек, санок, горки)».

Произнося предложения, дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при проговаривании каждого слова, исключая предлоги. Таким образом они воспроизводят ритмико-интонационный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Арутюнян).

«Погреемся» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети воспроизводят описываемые в нем движения. Затем они самостоятельно выполняют упражнение.

Мы погреемся немножко, Мы похлопаем в ладошки, Ножками потопаем И себя похлопаем.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

Снего-снего-снегопад, Каждый очень-очень рад: Будут лыжи и коньки, Будут санки и снежки.

«Зимой» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение и предлагает детям выполнить описываемые в нем движения. Потом дети повторяют стихотворение вслед за логопедом.

|

|

|

|

Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем. По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем. И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. На коньках по льду летим, мы летим, мы летим. И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы. Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы.

«Рисуем снеговика». Логопед предлагает детям нарисовать снеговика и рассказать о проделанной работе. В качестве образца можно использовать приведенный ниже текст.

Сначала я нарисовал большой круг. Это большой ком. Потом я нарисовал круг поменьше — средний ком. Затем — маленький круг. Это бу-

28

29

дет голова снеговика. На ней черным карандашом я изобразил глазки, оранжевым — нос, а красным — губы. После этого с двух сторон я нарисовал овалы. Это руки. И в конце я пририсовал метлу.

Дом и его части

(четырнадцатая неделя)

«Дом». Логопед раздает детям картинки с изображениями домов и читает стихотворение. Дети обводят по контуру называемые педагогом части дома и повторяют упражнение самостоятельно.

Пальчик указательный, Будь-ка ты внимательный, Части дома покажи: Двери, окна, этажи, Вот стена, балкон, а выше — Там чердак, труба и крыша.

|

|

«Строим дом» (речевая подвижная игра). Логопед предлагает детям воспроизвести движения в соответствии с содержанием стихотворения. Затем они выполняют упражнение самостоятельно.

|

|

|

|

Молотком и топором Строим, строим новый дом. В доме много этажей, Много взрослых и детей.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

В домик к нам пришла считалка, Рассказать ее не жалко, По ступенькам мы ходили И считалочку учили.

«С чем дом?» Логопед указкой показывает на картинке части дома (или картинки с их изображениями), а дети составляют словосочетания: «дом с крышей, дом с потолком, дом с полом, дом со стенами, дом с дверями, дом с этажами, дом с лестницами,

дом со ступеньками, дом с окнами, дом с балконами, дом с лифтами, дом с лоджиями, дом с подъездами».

«Мы с тобой построим дом». Логопед показывает детям картонный силуэт четырехэтажного домика, на каждом этаже которого нарисовано по три игрушки (в соответствии с содержанием стихотворения). Логопед читает стихотворение и показывает соответствующие предметные картинки.

|

|

Мы с тобой построим дом, Будут жить игрушки в нем: Робот, кукла, медвежонок, Неваляшка, слон, ежонок, Петушок, жираф, матрешка, Обезьяна, гном и кошка. Ты игрушки покажи, Назови их этажи.

Затем дети рассказывают, кто на каком этаже живет: «Обезьяна, гном, кошка живут на первом этаже. Петушок, жираф, матрешка живут на втором этаже. Неваляшка, слон, ежонок живут на третьем этаже. Робот, кукла, медвежонок живут на четвертом этаже».

Логопед предлагает детям выучить стихотворение наизусть.

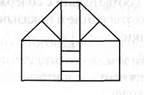

«Рисуем дом». Логопед предлагает детям нарисовать дом, а затем рассказать о проделанной работе. В качестве образца можно использовать приведенный ниже текст.

Посередине листа я нарисовал большой квадрат. В нем — маленький квадрат. Это окошко. Вверху я нарисовал крышу, она треугольная. На крыше я нарисовал трубу, она прямоугольная. Внизу справа я нарисовал дверь и крылечко. Слева от домика — забор. За забором растет дерево. Около дерева находится гараж для машины.

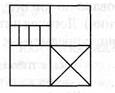

«Монгольская игра». Логопед раздает детям по 11 геометрических фигур (они вырезаются из квадрата размером 10x10 см, как показано на рисунке), предлагает составить из них силуэт дома и рассказать о проделанной работе.

30

31

|

|

Я составил домик из геометрических фигур. Фигуры сделаны из картона. Всего одиннадцать фигур: два квадрата, четыре треугольника и пять прямоугольников — один большой и четыре маленьких. Для стен я взял два квадрата и четыре маленьких прямоугольника. Для крыши — четыре треугольника и большой прямоугольник. Я соединил фигуры, и получился дом.

Мебель

(пятнадцатая неделя)

«Мы картиночки берем». Логопед раздает детям картинки с изображениями предметов мебели и читает стихотворение. Дети раскладываю! картинки в соответствии с его содержанием. Затем они хором повторяют стихотворение и заучивают его наизусть.

Мы картиночки берем, В два ряда на стол кладем: Кресло, стул, диван, кушетка, Полка, шкаф, кровать, банкетка. Дети мебель изучают И картинки называют.

«Играем со стульчиками». Логопед предлагает детям изобразить описываемые в четверостишии действия. Затем они самостоятельно повторяют четверостишие, сопровождая его соответствующими движениями. Игра проводится 3—4 раза.

Сел на стул — встал, Сел на стул — встал, Сел на стул — не встал, На колени упал.

«Сосчитай стулья». Логопед расставляет в ряд десять стульев и предлагает детям сосчитать их, загибая при этом пальчики. Пальчики мы загибаем, Стулья быстро мы считаем:

Один стул, два стула, Три стула, четыре стула, Пять стульев, шесть стульев, Семь стульев, восемь стульев, Девять стульев, десять стульев.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

Столяр, столяр, где ты был? — В лес за деревом ходил, Изготовлю мебель в дом Молотком и топором.

«Мебель». Логопед предлагает детям составить предложения без опоры на картинки по следующему образцу.

Стол, стул, табурет — это мебель.

Кресло, диван, кровать — это мебель.

Шкаф, тумбочка, комод — это мебель.

Сервант, кушетка, софа — это мебель.

Кресло, диван, кушетка — это мягкая мебель.

Шкаф, стол, комод — это мебель.

Произнося предложения, дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при про-говаривании каждого слова. Таким образом они воспроизводят ритмико-интонационный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Арутюнян).

«Стол». Логопед предлагает детям составить рассказ-описание (рассказ составляется с опорой на вопросы логопеда).

Перед нами стол. Это предмет мебели. Он сделан из дерева, стол деревянный. У стола есть крышка и четыре ножки. Стол сделал столяр. Стол нужен для того, чтобы за ним есть, читать, писать, рисовать.

Наш город

(шестнадцатая неделя)

«Город». Логопед читает стихотворение и по ходу чтения выкладывает соответствующие картинки (недостающие картинки

32

33

можно заменить узнаваемыми силуэтами). Дети повторяют текст сначала за логопедом, потом — самостоятельно, с опорой на картинки.

|

|

Я по городу хожу,

Я про город расскажу:

Поликлиника, аптека, Магазин, библиотека, Много здесь жилых домов, И деревьев, и цветов. Землю роет экскаватор — Строят здесь кинотеатр. Школа, ресторан, музей... Город нужен для людей.

«Чего много в городе?» Логопед раздает детям картинки из предыдущего упражнения и спрашивает: «Чего много в городе?». Дети по очереди показывают свои картинки и отвечают: «В городе много домов (улиц, площадей, машин, скверов, деревьев, мостов, цветов, людей, светофоров)».

Отвечая на вопрос, дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова, исключая предлоги. Таким образом они воспроизводят ритмико-интонационный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Арутюнян).

«Я по домикам шагаю». Логопед раскладывает на полу (в ряд или полукругом) десять бумажных силуэтов домиков. Дети по очереди шагают по ним и считают:

Я по домикам шагаю,

Эти домики считаю:

Один домик, два домика,

Три домика, четыре домика,

Пять домиков, шесть домиков,

Семь домиков, восемь домиков,

Девять домиков, десять домиков.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

В руки мячик мы берем И дома считать начнем: Бом, бом, бом, бом... Наконец последний дом

|

|

«Мы по городу шагаем» (речевая подвижная игра). Логопед читает стихотворение, а дети в такт ему «шагают по городу». Дети повторяют упражнение сначала с логопедом, а затем самостоятельно.

|

|

|

|

Мы по городу шагаем, Много видим, называем: Светофоры и машины, Ярмарки и магазины, Скверы, улицы, мосты,

И деревья, и кусты.

«Наша улица». Логопед читает рассказ, а дети, используя силуэты жилых зданий, учреждений, дорог и т. д., конструируют на игровом поле улицу.

Это наша улица. На одной стороне улицы стоят многоэтажные дома. Это жилые дома — в них живут люди. На другой стороне улицы расположены различные учреждения. Вот продуктовый магазин, здесь продают продукты. Вот парикмахерская, здесь делают прически. Вот поликлиника, здесь лечатся люди. Вот кинотеатр, в нем смотрят фильмы. А дальше — Сбербанк, в нем хранят деньги. Рядом с ним школа, здесь учатся дети. Посередине улицы — проезжая часть, по ней ездят машины. А вот тротуары для пешеходов. Наша улица красивая и удобная.

|

|

Домашние животные

|

|

(семнадцатая неделя)

«Мы с картинками играем». Для игры используются картинки с изображениями домашних животных. Логопед читает стихотворение и выкладывает картинки в соответствии с его содержанием. Затем дети повторяют упражнение самостоятельно.

Мы с картинками играем И животных называем: Лошадь, кошка, коза, козел, Кролик, собака, свинья, осел,

34

35

Эти животные — домашние, Для человека они важные.

«Считалка». Дети вслед за логопедом повторяют считалку и ударяют мячом об пол (на каждую строчку — четыре удара мяча).

|

|

| ■ |

Назову животных я: Лошадь, кошка и свинья, Жеребенок и котенок, И остался... (поросенок).

«Кошка». Логопед показывает детям картинку с изображением кошки. Указкой он показывает части ее тела, а дети комментируют: «Кошка с головой. Кошка с усами. Кошка с туловищем. Кошка с хвостом. Кошка с лапами. Кошка с ушами. Кошка с глазами. Кошка с когтями. Кошка с мордочкой. Кошка с шерстью».

«Кто как кричит?» Дети кладут ведущую руку на бедро возле колена и делают легкие нажатия пальцами при произнесении каждого слова предложения, исключая союзы. Таким образом они воспроизводят ритмико-интонационный рисунок фразы: синхронизируют речь с движениями пальцев ведущей руки (методика Л. 3. Арутюнян).

Кошка и котята мяукают.

Собака и щенята лают.

Лошадь и жеребята ржут.

Корова и телята мычат.

Свинья и поросята хрюкают.

Овца и ягнята блеют.

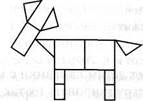

«Монгольская игра». Логопед раздает детям по 11 геометрических фигур (они вырезаются из квадрата размером 10x10 см, как показано на рисунке), предлагает составить из них силуэт коровы и рассказать о проделанной работе.

Я составил силуэт коровы из геометрических фигур. Фигуры сделаны из картона. Всего одиннадцать фигур: два квадрата, четыре треугольника и пять прямоугольников — один большой и четыре маленьких. Для туловища я взял два квадрата; для хвоста — один треугольник;

для шеи — тоже один треугольник; для ушей — два треугольника. Для морды я взял большой прямоугольник. А для ног — четыре маленьких прямоугольника. Я соединил фигуры, и получилась корова.

для шеи — тоже один треугольник; для ушей — два треугольника. Для морды я взял большой прямоугольник. А для ног — четыре маленьких прямоугольника. Я соединил фигуры, и получилась корова.