46. Ансамбль острова Сите в Париже.

48) Использование топографических условий местности при строительстве древнерусских городов.

Укрепления раннеславянских градов были не очень крепкими; их задачей было лишь задержать врага, не дать ему внезапно ворваться внутрь поселка и, кроме того, предоставить защитникам прикрытие, откуда они могли бы поражать врагов стрелами. Да у славян в VIII — IX, а частично даже и в Х в., еще и не было возможностей строить мощные укрепления — ведь в это время здесь только слагалось раннефеодальное государство. Большинство поселений принадлежало свободным, сравнительно немноголюдным территориальным общинам; они, конечно, не могли своими силами возводить вокруг поселения мощные крепостные стены или рассчитывать на чью-либо помощь в их строительстве. Поэтому укрепления старались строить так, чтобы основную их: часть составляли естественные преграды. Наиболее подходящими для этой цели были островки посреди реки или среди труднопроходимого болота. По краю площадки строили деревянный забор или частокол и этим ограничивались. Правда, у таких укреплений имелись и очень существенные изъяны. Прежде всего в повседневной жизни очень неудобной была связь такого поселения с окружающей местностью. Кроме того, размер поселения здесь целиком зависел от естественных размеров островка; увеличить его площадь было невозможно. А самое главное, далеко не всегда и не везде можно найти такой остров с площадкой, защищенной естественными преградами со всех сторон. Поэтому укрепления островного типа применялись, как правило, только в болотистых местностях. Характерными примерами такой системы являются некоторые городища  Смоленской и Полоцкой земель. Там, где болот было мало, но зато в изобилии встречались моренные всхолмления, укрепленные поселения устраивали на холмах-останцах. Этот прием имел широкое распространение в северо-западных районах Руси. Однако и такой тип системы обороны связан с определенными географическими условиями; отдельные холмы с крутыми склонами со всех сторон есть также далеко не везде. Поэтому наиболее распространенным стал мысовой тип укрепленного поселения. Для их устройства выбирали мыс, ограниченный оврагами или при слиянии двух рек. Поселение оказывалось хорошо защищенным водой или крутыми склонами с боковых сторон, но не имело естественной защиты с напольной стороны. Здесь-то и приходилось сооружать искусственные земляные препятствия — отрывать ров. Это увеличивало затраты труда на строительство укреплений, но давало и огромные преимущества: почти в любых географических условиях было очень легко найти удобное место, заранее выбрать нужный размер территории, подлежащей укреплению. Кроме того, землю, полученную при отрывании рва, обычно насыпали вдоль края площадки, создавая таким образом искусственный земляной вал, который еще более затруднял противнику доступ на поселение.

Смоленской и Полоцкой земель. Там, где болот было мало, но зато в изобилии встречались моренные всхолмления, укрепленные поселения устраивали на холмах-останцах. Этот прием имел широкое распространение в северо-западных районах Руси. Однако и такой тип системы обороны связан с определенными географическими условиями; отдельные холмы с крутыми склонами со всех сторон есть также далеко не везде. Поэтому наиболее распространенным стал мысовой тип укрепленного поселения. Для их устройства выбирали мыс, ограниченный оврагами или при слиянии двух рек. Поселение оказывалось хорошо защищенным водой или крутыми склонами с боковых сторон, но не имело естественной защиты с напольной стороны. Здесь-то и приходилось сооружать искусственные земляные препятствия — отрывать ров. Это увеличивало затраты труда на строительство укреплений, но давало и огромные преимущества: почти в любых географических условиях было очень легко найти удобное место, заранее выбрать нужный размер территории, подлежащей укреплению. Кроме того, землю, полученную при отрывании рва, обычно насыпали вдоль края площадки, создавая таким образом искусственный земляной вал, который еще более затруднял противнику доступ на поселение.

56. Жилая застройка Москвы XVI - XVII вв.

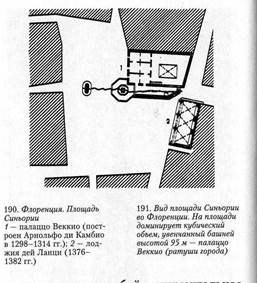

44. Средневековые площади перед ратушами: Кампо в Сиене, Синьории во Флоренции.

49. Основные этапы развития древнего Киева.

В середине I тысячелетия н. э. на высоких холмах правого днепровского берега, где стоит Киев, существовало несколько славянских поселений. Судя по легендарному летописному рассказу, три брата Кий, Щек и Хорив соорудили в этой обжитой местности над Днепром три городка, названные их именами. Город старшего из них-Киев и явился основой будущей столицы Руси. Есть основания полагать, что это событие произошло в конце V в. н. э.

Древнее городище Киева располагалось на самом краю так называемой Старокиевской горы, на 113 м возвышающейся над Днепром, и занимало площадь около 0,7 га. С напольной стороны окружавший его вал дополнялся рвом, за которым простирался курганный могильник. Значительно западнее город и его предместья защищала речка Лыбедь, заболоченная пойма которой представляла серьезную преграду. Со всех сторон к городу подступали глухие труднопроходимые леса.

В срединной части «града» находился древнейший языческий храм, фундамент которого был сложен из глыб песчаника и имел эллиптическую форму.

Дальнейшее градостроительное развитие Киева было связано с именем знаменитого князя конца X-начала XI вв. Владимира Святославича. Заняв киевский престол в 980 г., Владимир в первую очередь обновил старое языческое капище города. В центре он воздвиг «княжеского» бога, бога грозы и военной доблести.

54. Роль храма Василия Блаженного в ансамбле Красной площади в Москве.

Красная площадь имеет четкие пространственные границы, выгороженные сооружениями фонового характера (кремлевская стена, торговые ряды, Исторический музей). В то же время она представляет собой зону влияния сооружений-монументов — храма Василия Блаженного, кремлевских башен, Мавзолея В. И. Ленина. Нетрудно представить себе, что в отсутствие этих монументов пространство площади скорее всего казалось бы избыточным, непомерно большим, пустынным. Именно здания-монументы придают ему насыщенность и внутреннюю напряженность единого архитектурного целого.

Ориентируясь на здание-монумент, надо прежде всего позаботиться о пластическом своеобразии, уникальности его архитектуры, поскольку именно этим определяется его организующая роль в композиции ансамбля.Представьте себе хотя бы Исторический музей на месте храма Василия Блаженного, чтобы по достоинству оценить далеко идущие последствия подобной подмены.

В формировании архитектурного ансамбля К. п. ведущую роль сыграли храм Василия Блаженного (1555—60, зодчие Барма и Постник), замкнувший её южную сторону.

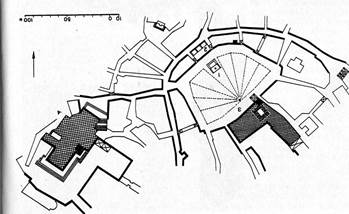

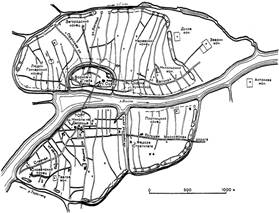

50. Планировка и застройка древнего Новгорода.

Новгород, Генеральный план города XV в, 1-валы конца XIV-начала XV вв.; 2-остатки каменной стены

1335 г.; 3-архиепископский двор; 4-церковь Иоанна на Опоках; 5-церковь Параскевы Пятницы

51. Территориальное развитие и основные

Ансамбли древнего Владимира. Владимир. Этапы территориального роста города

Сверху вниз: план 1157 г.; план 1174 г.; план начала ХIII в. 1-двор Владимира Мономаха с церковью Спаса; 2-двор Юрия долгорукого с церковью Георгия; 3-Успенский собор; 4-Золотые ворота; 5-Иринины ворота; 6-медные ворота; 7-Торговые ворота; 8-Ивановские ворота; 9-Серебряные ворота; 10-Волжские ворота; 11-Дмитриевский собор; 12- Рождественский монастырь; 13- церковь Воздвижения на Торгу; 14-Княгинин монастырь. Расположение ворот откорректировано по материалам Л. В. Дудоровой

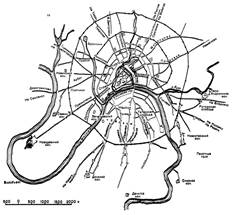

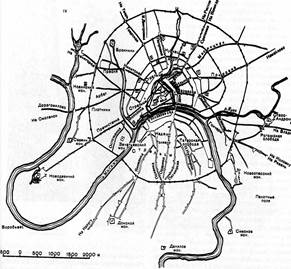

52. Основные этапы развития допетровской Москвы.

Москва. Схематический план города в 1156 г, А -территория первоначальной крепости XI в.; Б-территория, укрепленная Юрием Долгоруким в 1156 г, 1-церковь Иоанна Предтечи; 2-церковь на кладбище; 3-монастырская церковь Спаса на Бору; 4-Успенский собор; 5-Архангельский собор; 6-церковь Иоанна Лествичника

Москва, Схематический план кремля Ивана Калиты 1340г.

Москва, Схематический план кремля Дмитрия Донского 1367 г. 7-собор Чудова монастыря (1360г.); 8-собор Вознесенского монастыря (начало XV в,). Планы выполнены на основе. исследований Н. С. Владимирской, В. И. Федорова, Г. Борисовича и А. Г. Векслера

Москва. Ситуационный план города к началу XVв. I-линии дере во земляных укреплений московских посадов XV в.; II - предположительно трассы древних путей из Новгорода в Рязань и из Киева и Смоленска в Ростов и далее в Волжскую Булгарию, пересекавшиеся в Москве Монастыри: 1 - Зачатьевский; 2 - Алексеевский; 3 - Крестовоздвиженский; 4 -Георгиевский; 5 - Высокопетровский; 6 - Рождественский; 7-Сретенский; 8 - Златоустовский; 9 - Богоявленский

53. Реконструкция московского Кремля в конце XV- начале XVI вв.

Москва. Ансамбль Соборной площади начала XVв

55. Планы Москвы XVI-XVII вв.

Москва. Этапы территориального роста города на притяжении XVI в.

I - Кремль начала XVI в.; II - Кремль и Китай-город (1535-1538 гг.); III - Москва в стенах Белого города (1586-1592 гг.); IV - Москва в стенах Скородума (1591-1592 гг.). Монастыри: 1 - Крестовоадвиженский: 2 - Никитский; 3 - Воскресенский; 4 - Георгиевский; 5 - Варсонофьевский; 6-Златоустовский; 7 - Ивановский