2.1.Изменять темп выполнения детьми игровых действий (увеличивать, замедлять, поддерживать).

УДК 376

ББК 88.8+53.57

Р69

Романов А.А. КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМО ЦИИ У ДЕТЕЙ: альбом игровых коррекционных задач. Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов родителей. - М: «Плэйт», 2004. - 112 с: ил.- (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»)

ISBN 5-901409-03-5

Рекомендуется для практических психологов, всех, кто интересуется игровыми регулятивно-коммуникативными подходами в диагностике и коррекции нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. '

УДК 376 ББК 88.8+53.57

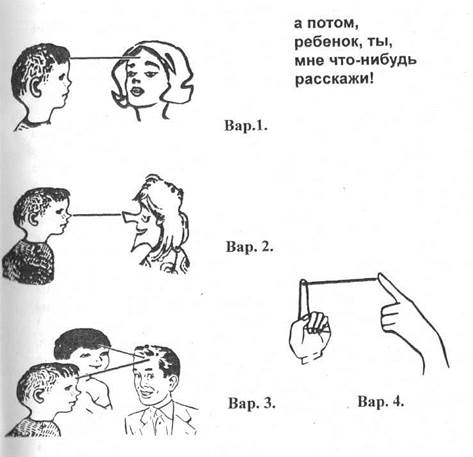

ISBN 5-901409-03-5

©-Романов А. А., 2004

© - Оформление. Издательство «Плэйт», 2004

© - Художник обложки. Чулков В., 2004

Вместо введения

Пособие рекомендуется всем, кто интересуется диагностикой и игровыми регулятивно-коммуникативными подходами в коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Направленная игротерапия - это вид игровой терапии, когда взрослый является источником игровой активности для ребенка. При этом взрослый превращается в состояние ребенка для коррекции и контроля особенного или нарушенного поведения ребенка, сотрудничая с ребенком.

Игровая задача рассматривается как средство превращения взрослого в ребенка, изменения поведения взрослого в зависимости от непредсказуемых изменений поведения ребенка.

Пособие может быть полезно для детских психологов и педагогов, дефектологов, социальных работников, детских психиатров, студентов психолого-педагогического профиля и родителей, заинтересованных в повышении компетенции в области направленной игротерапии, психологии и педагогики игр с правилами. Наиболее подготовленные родители могут использовать пособие для работы с особенным или нарушенным поведением собственного ребенка в условиях семейного воспитания.

Для специалистов и старших воспитателей дошкольных и школьных образовательных учреждений, центров психолого-медико-социальной помощи в пособии раскрывается структура, логика работы психолога-игротерапевта в учреждении. В пособии раскрываются методы и приемы игровой коррекции расстройств поведения и эмоций у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Руководство составлено так, чтобы практический психолог мог использовать отдельные части пособия как самостоятельные при организации игровых занятий, методической и другой работы.

Пособие можно использовать при подготовке к проведению индивидуальной и групповой игротерапии, на этапе диагностической работы психолога, при проведении семинаров-практикумов.

Глава 1. Краткая характеристика и диагностика расстройств поведения и эмоций у детей

ОБЩАЯ Расстройства поведения характеризуются:

ХАРАКТЕРИСТИКА • стойким, повторяющимся диссоциальным

РАССТРОЙСТВ поведением (при котором нарушаются основ-

ПОВЕДЕНИЯ ные права других людей; нарушаются важ-

нейшие соответствующие возрасту социальные нормы и правила поведения и взаимоотношений с другими).

• стойким, повторяющимся агрессивным или вызывающим поведени

ем. Такое поведение должно наблюдаться не менее 6 месяцев;

• Нарушенное поведение включает различные симптомы, реакции (см.

«Примерная схема наблюдения за поведением ребенка», с. 7- 8);

• Тяжесть прогноза оценивается по количеству и выраженности симпто

мов.

| ЧТО ТАКОЕ СИТУАЦИОННО-ЛИЧНОСТНЫЕ РЕАКЦИИ |

Расстройства поведения и эмоций проявляются у детей как ситуационно-личностные реакции (симптомы) в поведении, деятельности и взаимоотношениях с окружающими (Ковалев В. В., 1988). Если эти реакции наблюдаются у ребенка часто, то существует опас-i и >сть их закрепления как устойчивых черт характера. Помните, что если I шуационно-личностные реакции при расстройствах поведения и эмо-uiiii проявляются устойчиво не менее 6 месяцев, то это требует особого мппмания со стороны взрослого.

КЛАССИФИКАЦИЯ Классификация разнообразных ситуационно-

РАССТРОИСТВ личностных проявлений расстройств пове-

11ОВЕДЕНИЯ ПО дения и эмоций на виды может быть различ-

МКБ-10. ной.

• По Международной классификации болез-i и и 10-го пересмотра (1999) выделяются следующие виды расстройств:

■ гиперкинетические расстройства (невнимательность; гиперактивность; импульсивность); ■ расстройства поведения (диссоциальное; агрессивное; оппозиционно-вызывающее); ■ смешанные расстройства поведения и эмоций (депрессии и тревоги); ■ эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста (тревоги в связи с разлукой; фо-бическое тревожное расстройство; соперничество братьев и сестер в семье); ■ расстройства социального функционирования с началом, специфическим для детского возраста (элективный мутизм; тикозные расстройства) и другие.

РАБОЧАЯ Краткая, рабочая классификация предполага-

КЛАССИФИКАЦИЯ ет, что одни и те же ситуационно-личностные

РАССТРОЙСТВ реакции (см. с.7- 8) могут включаться в раз-

ные виды расстройств поведения и эмоций и формировать определенный тип личности.

• Оппозиционно-вызывающее поведение чаще проявляется в ситуа

ционно-личностных реакциях негативизма и демонстративности, конф

ликтности, вспыльчивости, агрессивности. Гиперактивное поведение

и другие симптомы у таких детей должны быть менее выражены.

• Гиперактивное поведение включает в себя гиперактивность (двига

тельную расторможенность), импульсивность, дефицит внимания.

• При тормозимом типе нарушенного поведения ситуационно-лично

стные реакции заторможенности, нерешительности более выражены,

чем конкретные страхи, тревожность, скованность, застреваемость, де-

монстративность и другие патохарактерологические реакции.

• Расстройство типа «зависимая личность». Преобладает нерешитель

ность, податливость желаниям других людей. Может иметь сходство и

сочетаться с тормозимым типом нарушенного поведения.

• При параутистическом и аутистическом типе нарушенного поведе

ния выраженность эмоциональной отгороженности и псевдоглухоты,

негативизма выше, чем других нарушений. Характерно присоединение

дополнительных симптомов: тревоги, эгоцентричности и эгоизма.

• Эмоционально неустойчивое расстройство личности проявляется

в обидчивости, конфликтности. Агрессивность, дурашливость, речевая

расторможенность могут присоединяться к этим симптомам.

Застревающее, ригидное расстройство личности. Включает в себя

застреваемость, негативизм, тревожность как склонность к сомнениям

и осторожности, чрезмерную добросовестность, педантичность.

Для комплексной оценки нарушенного поведения детей необходимы еще два дополнительных диагностических критерия:

• Нарушения активности: сниженная или чрезмерно повышенная ум

ственная активность; избегание (умственных) усилий; сниженная или

гиперповышенная, неустойчивая физическая работоспособность.

• Когнитивная (умственная) зрелость ребенка. Диагностируется по

способности к пониманию и удержанию сложных и (или) простых сло

весных инструкций, действиям по сложному наглядному образцу.

| ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ |

Может быть количественной и качественной.

• Количественная - это определение, уточ

нение уровня выраженности расстройства.

• Качественная - это определение синдром-

структуры расстройств поведения и эмоций

у ребенка. Например, агрессивное поведение зачастую сочетается с другими расстройствами поведения и эмоций (гиперактивностью, эмоциональной неустойчивостью, страхами, эгоистичностью и др.).

| СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ |

Диагностика проводится с помощью наблюдений за поведением ребенка, опросников и игровых задач.

• Это специально разработанные опросники взрослых (близких, родителей), а также педагогов, работающих с ребенком. Например, опросник: «Примерная схема наблюдения за поведением ребенка» (см. с. 7 - 8). Опросник может помочь в установлении контакта с родителями и другим взрослым окружением ребенка. * Это специально организованные и спонтанные игровые ситуации. На начальном этапе разворачивания игры и в ходе игровой терапии взрослый уточняет выраженность и синдром-структуру расстройств у ребенка. Так, стратегии на моделирование, провокацию ситуации могут быть использованы с целью диагностики расстройства.

Примерная схема наблюдения за поведением ребенка

Подчеркните часто выраженные ситуационно-личностные реакции расстройств поведения и эмоций у ребенка. Добавьте те, которые не указаны

АгресСИВНОСТЬ • ломает игрушки • толкает сверстника • мимоходом ударяет встречных • кусает, плюется, щиплет других • говорит: обидные слова, когда не слышит (слышит) взрослый • говорит нецензурные слова • ругается • замахивается, но не ударяет • пугает других • сжимает губы, кулаки • сопротивляется при попытке удержать от агрессивных действий • препятствие стимулирует агрессивное поведение. • кусает, щиплет себя • просит себя стукнуть еще раз. ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ • неожиданно для всех: бросает игрушки; грубо отвечает

• может: разорвать пособие, сказать нецензурное слово • плюется.....................

Негативизм • делает все наоборот • с трудом включается в коллективную игру • отказывается даже от интересной для всех и себя деятельности • говорит

часто слова «не хочу или не буду», «нет»....................................................................

ДемОНСТратИВНОСТЬ • отворачивается спиной • утрирует движения на занятии • стремится обратить на себя внимание в ущерб организации занятий

•делая что-то наоборот, наблюдает за реакцией окружающих............................

ОбИДЧИВОСТЬ (ЭМОЦИОНаЛЬНаЯ НеуСТОЙЧИВОСТЬ) • обижается при проигрыше в игре • болезненно реагирует на замечания, на повышенный тон

голоса • недовольное выражение лица • часто плачет.............................................

Конфликтность • сам провоцирует конфликт • отвечает конфликтно на конфликтные действия других • не учитывает желаний и интересов сверстников в

совместной деятельности или взаимоотношениях • не уступает игрушек..........

ЭМОЦИОНаЛЬНаЯ ОТГОрОЖеННОСТЬ • когда все дети вместе, стремится уединиться • входит в помещение и сразу идет к игрушкам • занят своим делом и не замечает окружающих • не использует речь как средство общения • когда говорит, то речь не обращена к собеседнику • не выполняет просьбу, требование, хотя слышит и понимает содержание • не реагирует на переход с обычной

речи на шепотную • избегает смотреть в лицо собеседнику...................................

Дурашливость • реагирует смехом на замечания взрослого • похвала или

порицание не оказывают значительного изменения в поведении ребенка • дура

чится • передразнивает в движениях..............................................................................

Нерешительность • избегает ситуации устного опроса на занятии • не отвечает, хотя знает ответ • отказывается от ведущих ролей в играх • часто использует фразы: «не знаю», «может быть», «трудно сказать» • не отвечает на

| СТРАТЕГИИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ |

вопрос, хотя знает верный ответ • в ситуации новизны: ребенок проявляет тор

мозные реакции; поведение ребенка вариативное поведение, чем в привычной.

Страхи • страх пылесоса • страх собаки • страх темноты • страх от порывов

ветра • страх новых людей в новой ситуации • страх публичного выступления;

страх остаться одному е боязнь: спрыгнуть с возвышения; входить в новое по

мещение....................................................................................................................................

Тревога • блуждающий, отстраненный взгляд • ребенок не может объяснить

причины избегающего поведения, тревоги • неожиданно вздрагивает • осто

рожно ходит • стремится быть поближе к взрослому...............................................

Скованность • двигательно скован • запинается в речи • неловок в новой

ситуации.................................................................................................................................

Заторможенность • не знает чем заняться • бездеятельно смотрит по сто

ронам • говорит слишком тихо • темп действий замедлен • запаздывает при дей

ствиях по сигналу ..............................................................................................................

Эгоцентричность • считает, что все игрушки, все конфеты для него • навя

зывает свою игру, желания детям • часто использует местоимение «я»..............

Избегание умСТВеННЫХ УСИЛИЙ • быстро устает от доступного по возрасту умственного задания (на сравнение, обобщение, действия по образцу)

• не смотрит мультики..................................................................................... ,.................

Дефицит внимания • приходится словесно повторять задание по несколько раз • требуется сочетание слова с показом способа действия • переспрашива-

01 условия выполнения задания......................................................................................

Двигательная раСТОрможенность • поспешно планирует собственные действия • темп действий убыстрен • количество действий избыточно • действует раньше условного сигнала • встает на первой половине занятия, когда дети еще сидят • быстро возбуждается и медленно успокаивается от шумной игры

Речевая раСТОрможенность • говорит слишком громко, не может говорить обычной силой голоса • темп речи убыстрен • речь взахлеб • переговари-

Речевая раСТОрможенность • говорит слишком громко, не может говорить обычной силой голоса • темп речи убыстрен • речь взахлеб • переговари-

иается на занятии несмотря на замечания взрослого...............................................

Не Понимание СЛОВеснЫХ ИНСТРУКЦИЙ • путает или пропускает последовательность действий по словесной инструкции взрослого • ориентируется на наглядный образец поведения или действий взрослого, а не на объяснение

чадания .....................................................................................................................................

ЗастреваемОСТЬ • рисует многократно повторяющиеся элементы • навязчив при общении; привлекает к себе внимание • повторяет одну и ту же просьбу,

фразу • застревает на обиде • с трудом переключается..........................................

Работоспособность • быстро устает от задания требующего умственных

усилий • быстро устает на прогулке..............................................................................

I

Глава 2. Комплексная характеристика методов и приемов коррекции расстройств поведения и эмоций у детей

| КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ |

Это гибкое чередование и комбинирование стратегий (методов) и тактик (приемов) поведения взрослого в зависимости: • от особенностей структуры (вида) и выраженности меняющегося поведения ребенка, и свидетелей его отклоняющегося или особенного поведения; • от конкретных внешних обстоятельств, условий проявления расстройства (которые зачастую не может изменить, но должен учитывать игро-терапевт в ситуации «здесь и теперь»). Например, от неожиданных проявлений агрессии, обидчивости, при отсутствии необходимых игровых предметов, большом количестве и разном возрасте детей в группе и пр.

ЧТО ТАКОЕ Игровая терапия, рассматриваемая в данном

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ пособии, может быть названа «стратегичес-

ИГРОВАЯ кой» или «направленной». Термин «направ-

ТЕРАПИЯ? ленная» понимается как активная терапия,

направленная на симптом или синдром, проблему, когда взрослый является основным источником игровой активности для ребенка. Термин «стратегическая» отражает попытку анализа и коррекции поведения ребенка через систему стратегий и тактик. Использование термина «стратегия» характерно для таких психотерапевтов как М. Эриксон, Дж. Хейли (2001), К. Маданес (1984, 1997) и др. Необходимо отметить, что зачастую термины стратегия и тактика, метод и прием, техника в психотерапии понимаются авторами как синонимы, что видимо отражает трудности развития психотерапии как науки.

Это методы коррекции расстройств поведения и эмоций, то есть наиболее общие и эффективные (игровые и неигровые) способы

'

изменения поведения взрослого в зависимости от предсказуемых и непредсказуемых изменений поведения ребенка, жертвы и свидетелей случаев отклоняющегося или нарушенного поведения ребенка. |

| ТАКТИКИ КОРРЕКЦИИ |

Тактики - это игровые задачи, приемы коррекции: ■ которые, вводит взрослый в особенное или нарушенное поведение ребенка; ■ время жизни, которых от 2-3 до 10-15 минут и более.

• Игровые задачи имеют структуру, то есть цели, игровые действия, пра

вила и варианты их изменения в структуре игровой задачи.

• Необходимо знать общие условия эффективности введения взрослым

игровых задач в поведение ребенка (см. с. 17).

• Игровая задача, в зависимости от особенностей введения в поведение

ребенка, изменения ее структурных элементов (см. с. 20 - 21) может ре

ализовать не одну, а 2-3 стратегии (метода) коррекции.

• Когда в опыте взрослого накапливается достаточное количество игро

вых приемов, то его поведение становится более гибким, последователь

ным, обобщенным, то есть стратегическим.

ЧТО ТАКОЕ Это использование любых стратегий для

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ коррекции различных видов и симптомов

КОРРЕКЦИЯ? эмоциональных и поведенческих расстрой-

ств: негативизма, агрессивности, эмоциональной отгороженности, избегания умственных усилий и др.

• Неспецифическая (симптоматическая) игровая коррекция: ■ это игра

взрослого с ребенком с отбором методом «проб и ошибок» наиболее

эффективных игровых приемов-задач; ■ это движение от частной, кон

кретной ситуации (непредсказуемых изменений поведения ребенка) и

конкретных игровых приемов к наиболее общим стратегическим лини

ям поведения игротерапевта.

• В процессе неспецифической игровой коррекции происходит: ■ -диаг

ностика синдром-структуры нарушенного поведения ребенка; ■ - выяв

ление и уточнение специфических стратегий коррекции, а также фор

мирование новых стратегий поведения взрослого с ребенком.

10

ц - j - q ТДКОЕ ДРУг°й подход, специфический, предполага-

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ет: " более тонкое использование ведущих

КОРРЕКЦИЯ? стратегий коррекции в их сочетании, гибком

варьировании; ■ предполагает опору на общие знания о психопатологии, о синдром-структуре нарушений развития, противоречивой динамике нарушенного поведения у ребенка (Ковалев В. В., 1979), первичном дефекте, закономерностях дизонтогенеза (Лебединский В. В., 1985).

• Так, специфическая коррекция синдрома эмоциональной отгороженности предполагает коррекцию эмоциональной сферы ребенка, то есть более частое использование стратегий, стимулирующих: ■ переживание ребенком положительных и других эмоций не провоцирующее уходы ребенка в себя и негативизм; ■ ориентацию ребенка на разнообразие эмоциональных состояний и поведения сверстника или взрослого.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ Итак, отличие специфической игротерапии от

АНАЛИЗ неспецифической состоит в том, что страте-

СТРАТЕГИИ гии коррекции используются более филиг-

ранно, прицельно и длительно с большей вероятностью попадания в «синдром-мишень», реализуя цели взрослого в игровой терапии.

• Применение стратегий в общем или специфически может происходить как последовательно, так и одновременно. Так, одна и та же игровая задача может реализовывать стратегии на телесный контакт и стимуляцию положительных эмоций как одновременно так и последовательно.

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ Нарушения поведения у ребенка можно рас-

СТРАТЕГИИ сматривать как неэффективные стратегии по-

ПОВЕДЕНИЯ ведения. Такое поведение может быть пред-

намеренным или малоосознанным. Можно говорить о негативизме, агрессии, обидчивости и других расстройствах как о неэффективных стратегиях протестного взаимодействия ребенка с миром в целом.

11

| |||

| |||

I лава 3. Краткая характеристика методов коррекции расстройств поведения и эмоций у детей |

| ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ КОРРЕКЦИИ |

Перечислим основные методы изменения поведения ребенка и приемы этих стратегий: • стратегия на стимуляцию гуманных чувств — это сопереживание, сочувствие, помощь и забота; огорчение поведением или состоянием ребенка; " стратегия на осознание - это объяснение взрослым и понимание ребенком причин состояния, поведения, его ближайших или отдаленных последствий; происходит в процессе беседы ребенка со взрослым;

• стратегия ориентации на состояние - это привлечение внимания и

распознавание состояний, чтение эмоций других людей и собственных;

• стратегия на отреагирование состояния - это облегчение выраже

ния негативных эмоций через слово, физическое действие;

• стратегия на провокацию и преодоление негативного состояния -

по,моделирование состояния через вызывающее поведение, эпотаж;

• стратегия на переключение ребенка на иное состояние - это быст

рое изменение состояния через необычность, неожиданность действий;

• стратегия на положительное подкрепление - это стремление хва

лить, вознаграждать, поощрять ребенка за успех, совершенное усилие;

• стратегия на стимуляцию положительных эмоций - это стремле

ние взрослого смешить, вызывать улыбку, радость у ребенка;

• стратегия на предупреждение - это стремление не замечать, игнори

ровать состояние, делая обходное движение, проявляя выдержку;

• стратегия на отрицательное подкрепление-это наказание, порица

ние, осуждение поведения, действий или состояния ребенка;

• стратегия на стимуляцию чувства удивления: изумление, парадокс;

• стратегия на стимуляцию чувства прекрасного: восхищение кра-

сивым, совершенным; стремление не совершать некрасивые поступки;

• стратегия на стимуляцию чувства юмора: иронии, сарказма;

• стратегия на стимуляцию соревнования, соперничества - это пре-

гледование и избегание; стремление сделать лучше, быстрее всех;

• стратегия на телесный контакт - это действия прикосновения, по

глаживания, обнимания ребенка.

| СТРАТЕГИЯ НА ОСОЗНАНИЕ |

|

|

Это стратегия взрослого на понимание, объяснение, интерпретацию причин, ближайших и отдаленных последствий особенного или нарушенного поведения ребенком в сотрудничестве со взрослым. Представлена в психоаналитической игровой терапии А. Фрейд (1928; 1991), Klein M. (1.955).

| СТРАТЕГИЯ СТИМУЛЯЦИИ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ |

|

|

Стратегия на стимуляцию гуманных чувств, как и иные, ориентации на состояние другого, на осознание особенностей состояния активно реализуются в гуманистической психотерапии Роджерса К., игровой терапии Акслайн В. (1947, 2000 ), Лэндрета Г. (1994), через игровые задачи «Расскажи мне про любимую игрушку», «Я ласковым прикинусь», «Кто меня (или себя) погладит по руке так же как я себя?!»

|

|

| СТРАТЕГИЯ ОРИЕНТАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ |

Отличается от стимуляции гуманных чувств у ребенка тем, что взрослый стремится обратить, привлечь внимание к состоянию другого, не выражая оценочного

отношения к случившемуся. Ориентируясь на состояние и поведение, «дети идентифицируют себя не только с терапевтом, но и с другими членами группы» (X. Джинотт, с. 13, 2001). Ориентация на состояние до или после успеха может способствовать или мешать выполнению и контролю за действием (Kuhl J., 1983, Васильев И.А., 1991, с. 88).

|

|

| СТРАТЕГИЯ НА ОТРЕАГИРОВАНИЕ |

Стратегия на отреагирование состояния

состоит в том, что взрослый стремится,

чтобы ребенок отреагировал негативные

чувства «здесь и сейчас», испытал неко

торое облегчение, катарсис (X. Джинотт, с. 16,, 2001). Стратегия на от

реагирование тесно связана с моделированием стрессогснных ситуаций

(Levy D., 1955). I ;

- ЛЛ

|

|

12

13

| |||

| |||

| |||

| |||

МОДЕЛИРОВАНИЕ ( ПРОВОКАЦИЯ ) И ПРЕОДОЛЕНИЕ |

Стратегия на провокацию ситуационно-личностных реакций - это частный случай моделирования, то есть создания условий для проявления состояния:

• с целью выявления (диагностики): ■ выраженности состояния, рас

стройства поведения и эмоций; ■ «зоны ближайшего развития» в регу

ляции, преодолении, овладении состоянием ребенком в сотрудниче

стве со взрослым.

• с целью отреагирования и переключения нежелательного поведения и

состояния у детей, выработки новых адаптивных способов поведения.

| СТРАТЕГИЯ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ |

Имеет сходство со стратегией на стимуляцию у ребенка чувства удивления (ин-сайта). Новизна, необычность, неожиданность действий и поведения используются взрослым как средство переключения ребенка на иное состояние или поведение.

СТРАТЕГИЯ НА VJ§Lj Подкрепление (положительное и отри-

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЩЬ \ цательное) несет информацию о том, что

ПОДКРЕПЛЕНИЕ, гГ хорошо или плохо, является методом на-

ПОХВАЛУ (^\, учения ребенка новым способам пове-

дения, обладает побуждением к совершению поступков (А. Бандура, с. 33, 2000, 1977). Положительное подкрепление - это стремление взрослого увеличить частоту ситуационно-личностных реакций овладения состоянием. Например, агрессивностью, нерешительностью, другим избегающим поведением ребенка. Стратегии на подкрепление (обусловливание) подробно рассматриваются в бихевиоральной психотерапии.

| Это стремление взрослого не подкреп- |

СТРАТЕГИЯ НА Ш > ИГНОРИРОВАНИЕ

лять положительно или отрицательно, не проявлять оценочного отношения, не провоцировать расстройства поведения и эмоций, например, проявления агрессии или неуверенности

14

в поведении детей. Это предупреждение и предвидение возможных негативных последствий поведения ребенка. Может осуществляться как молчание, отсутствие или отложенные реакции, как тактика выжидания (Кемплер У, с. 68, 151; 2001).

|

|

СТИМУЛЯЦИЯ Осуществляется через необычность и ЧУВСТВА неожиданность, новизну действий и УДИВЛЕНИЯ поведения взрослого или ребенка. Стратегия на инсайт важна при установлении и углублении контакта с ребенком, происходит между детьми в процессе «взаимной стимуляции идей и чувств» (X. Джинотт, с. 20, 2000). Стратегия на парадоксальность может состоять в том, что мать изображает страх ребенка, а ребенок выступает в роли успокаивающего (Маданес К., с. 10, 1999).

|

|

СТРАТЕГИЯ НА Наказание может быть непосред-ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ственным (физическим, словесным) и ПОДКРЕПЛЕНИЕ косвенным (в виде угрозы, наблюдаемым, но не пережитым). Иметь социальное значение и выступать в виде запретов, ограничений и правил. Восприниматься ребенком как справедливое или несправедливое. Применяться разумно или бессистемно. Это стратегия взрослого на уменьшение вероятности, частоты проявления ситуационно-личностных реакций, например, агрессии или неуверенности у детей.

| с : |

СТИМУЛЯЦИЯ Вместо отрицательного утверждения ЧУВСТВА «это плохо», зачастую, с выражен но ПРЕКРАСНОГО обидчивыми, агрессивными детьми эффективнее сказать «это некрасиво»,

стимулируя у детей эстетические чувства прекрасного. Стимуляция чувства прекрасного не провоцирует протест и способствует преодолению сопротивления эффективнее, чем прямое оценивание поведения.

15

Глава 4. Условия эффективности игровой терапии расстройств поведения и эмоций у детей |

| СТИМУЛЯЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ эмоций |

Это самостоятельная стратегия, когда ребенок переживает эмоции радости, смеется, улыбается, хохочет, но может рассматриваться и как частный вариант стратегии на положительное подкрепление и похвалу. Отличается от стратегии на стимуляцию чувства юмора менее серьезным и выраженным подтекстом, скрытым смыслом.

Это самостоятельная стратегия, когда ребенок переживает эмоции радости, смеется, улыбается, хохочет, но может рассматриваться и как частный вариант стратегии на положительное подкрепление и похвалу. Отличается от стратегии на стимуляцию чувства юмора менее серьезным и выраженным подтекстом, скрытым смыслом.

| СТИМУЛЯЦИЯ ЧУВСТВА ЮМОРА |

|

|

|

|

Это стимуляция особого вида комического, переживания противоречия, несоответствия между действием и результатом, средством и целью. Чувство

юмора соединяет серьезное и смешное с преобладанием позитивного в смешном. Это умение увидеть возвышенное в ограниченном, значительное в смешном и несовершенном. Смех при чувстве юмора не уничтожающий, иронический, а скорее, примиряющий, или «сквозь слезы» (Юмор, Философский энциклопедический словарь с. 814-815). Юмор, шутка способствуют переключению, побуждают к желанию изменить сложившийся порядок вещей (Маданес К., с. 8, 1999).

| СТИМУЛЯЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ , СОПЕРНИЧЕСТВА |

|

|

Это стратегия на стимуляцию у детей желания испытать собственные силы и способности, выиграть, сделать быстрее или лучше всех. При этом важно приучать ребенка не бояться неудач и т. п. По Михайленко Н. Я. «структура игры с правилами способствует возникновению состязательных отношений между детьми, развития стремления к успеху...» (с. 22,25,1991).

| СТИМУЛЯЦИЯ ТЕЛЕСНОГО КОНТАКТА |

Используется в различных психотерапевтических школах и подходах и реализуется в процессе прикосновений, рукопожатий, поглаживаний ребенка, а также в процессе предметно-практической игровой деятельности.

Используется в различных психотерапевтических школах и подходах и реализуется в процессе прикосновений, рукопожатий, поглаживаний ребенка, а также в процессе предметно-практической игровой деятельности.

| ВНИМАНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПОВЕДЕНИЯ |

Изменения поведения ребенка, в ситуации «здесь и теперь» являются основным объектом внимания игротерапевта: • потому, что импульсивность, непредсказуемость ребенка (с невротическими или патологическими формами поведения) требует более внимательного отношения к изменениям поведения ребенка;

• потому, что изменения поведения определяют стратегии (методы) и тактики (приемы) поведения взрослого с ребенком.

| ЕДИНСТВО АФФЕКТА И ИНТЕЛЛЕКТА |

В процессе игротерапии взрослый-игроте-рапевт опирается и использует эмоционально-волевые, интеллектуальные и психомоторные возможности ребенка в их единстве:

• так, взрослый стремится сделать игровое действие не только интерес

ным, но полезным (адресованным уму, сердцу и ногам) ребенка;

• занимательность, интеллектуальность, и моторность игровой задачи

делает ее эффективным средством интеграции эмоциональных, умствен

ных и физических способностей ребенка, овладения ребенком расстрой

ствами поведения и эмоций в сотрудничестве со взрослым.

ЭМОЦИОНАЛЬНО- В процессе игротерапии взрослый стремится

ПОЗИТИВНОЕ принимать ребенка эмоционально-позитивно,

ПРИНЯТИЕ в единстве и динамике позитивных и негатив-

ных черт характера и поведения:

• эмоционально-положительное принятие взрослым ребенка с особенным или нарушенным поведением должно быть не только «пассивно-сострадательным», но и «активно-формирующим», «активно-контролирующим» через выполнение ребенком игровых действий с соблюдением ограничений и принятием ответственности за их нарушение.

16

17

• понимание противоречивой динамики негативных и позитивных изменений поведения, знания психопатологии развития облегчает процесс эмоционально-положительного принятия ребенка взрослым.

• понимание противоречивой динамики негативных и позитивных изменений поведения, знания психопатологии развития облегчает процесс эмоционально-положительного принятия ребенка взрослым.

ОДУШЕВЛЕНИЕ И Одушевление неживых объектов и опредме-

ОПРЕЭДМЕЧИВАНИЕ чивание одушевленных - это условие эффек-

ОБЪЕКТОВ тивности игровой терапии:

• потому, что это один из методов или приемов создания взрослым воображаемой ситуации в игре с ребенком. Так, если ребенок говорит: «Чашка, дай мне попить», - происходит одушевление неживого предмета и т. п.

• потому, что создание воображаемой ситуации позволяет ребенку чувствовать себя безопасно, без боязни ошибиться, сделать что-то не так.

| ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОВЕДЕНИЕ |

• С целью диагностики или коррекции взрослый может вводить ограничения и тем самым провоцировать нарушенное поведение ребенка для выявления: ■ уровня произвольно-личностной регуляции поведения (способности к овладению собственной агрессией, негативизмом и другими расстройствами поведения и эмоций); ■ способности к соблюдению ребенком норм взаимоотношений с другими детьми, принятием ответственности за их нарушение;

• ограничения позволяют структурировать отношения, определяют гра

ницы отношений между взрослым и ребенком ( Мустакас К, с. 24,2000;

MoustakasC, 1953);

• ограничения стимулируют не только произвольно-волевые, но и твор

ческие способности у ребенка. Например, в ситуации поиска и откры

тия в игре новых способов действий с предметом. Так, кубик можно

ловить с головы в ладони, нести на голове, на пальцах, на спине, на

внешней стороне ладони, удерживать лбами (см. с. 86 - 87) и т. п.

• необходимо стремиться к тому, чтобы введение игровых действий с

ограничениями в поток поведения ребенка не провоцировало у него на

рушений поведения и переживалось как усилие на грани приятного с

неприятным.

| ПЕРЕЖИВАНИЕ УСИЛИЯ НА ГРАНИ ПРИЯТНОГО |

• Введение ограничений в поведение ребенка оправдано, ведь жизнь сама по себе требует усилий от ребенка! Эти усилия должны переживаться ребенком на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного. • Но, чрезмерные нервно-психические усилия провоцируют невротические реакции у детей. Так, демонстративность, негативизм, гиперактивность и другие эмоциональные нарушения проявляются более часто у детей, если степень сложности ограничения слишком велика или по каким-то причинам не может переживаться ребенком как усилие на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного.

| ВАРЬИРОВАНИЕ , УСЛОЖНЕНИЕ , УПРОЩЕНИЕ |

В процессе игротерапии взрослому необходимо гибко варьировать, упрощать, усложнять аффективную, интеллектуальную и психомоторную сложность игровых задач с ограничениями, осуществлять замену одной игровой задачи другой:

• потому, что умение с ходу придумать вариант игры делает процесс

игровой терапии более эмоциональным, спонтанным, творческим;

• потому, что условия (количество и состояние детей), при которых иг

ровая задача вводится в поведение ребенка, могут меняться и требовать

изменений в структуре игры без замены или с заменой игры на другую;

• потому, что коррекционные и диагностические цели взрослого могут

быть не реализованы из-за того, что игротерапевт не знает как ввести

игровую задачу в поведение ребенка.

СТРЕМЛЕНИЕ К Необходимо стремиться к использованию в РАЗНООБРАЗИЮ игре разнообразных игровых средств модификации (изменения) поведения ребенка:

• с целью предупреждения пресыщения и истощения ребенка;

• с целью поддержания непрерывности психотерапевтического контак

та с ребенком;

• с целью более точного попадания в симптом или синдром-мишень на

рушенного поведения ребенка.

18

19

Глава 5. Структура игровой задачи и ситуации |

| ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |

• Наиболее важными структурными элементами игровой задачи являются игровые цели взрослого, игровые действия и правила игры.

• Чтобы игра с ребенком «получилась» необходимо уметь управлять все

ми структурными элементами игры как деятельности, условиями и си

туацией в которых игра разворачивается.

• Перечислим эти элементы: условное название игры; поведение ребен

ка до игры; цели игры; короткая запись игры; содержание игры; игро-

ВЫе действия; правила игры; предметы игровых действий; субъекты

игровых действий; варианты игры; классификация игры.

КРАТКАЯ • Условное название игры - это название

ХАРАКТЕРИСТИКА игры по какому-то из характерных ее призна-

СТРУКТУРНЫХ ков. Например, по способу выполнения игро-

ЭЛ ЕМЕНТОВ вого действия, - «Пятнашки».

• Короткая запись игры - это формулировки, в которой можно сообщить содержание игры ребенку. Формулировка должна быть короткой, эмоциональной и понятной ребенку.

• Поведение ребенка до игры. Может быть любым: агрессивным, кон

фликтным, обидчивым, эмоционально отгороженным, гиперактивным

и ни, наоборот, заторможенным, нерешительным, боязливым и т. п.,

• Содержание игры - это краткое или подробное описание особеннос-

гей мотивации и последовательности, хода выполнения игровых дей-

» гвий , соблюдения ребенком правил-ограничений в игре.

• Цели игры-это описание возможностей игры как средства развития

психических процессов, коррекции поведения и личностных особен

ностей ребенка. Необходимо различать и не путать цели игры: 1) Для

и фослого (развивающие, коррекционно-психотерапевтические, диагно

стические); 2) И, цели игры для ребенка (получить удовольствие от про

цесса общения со взрослым, с игровыми предметами, сверстниками);

11собходимо различать цели, стратегии и тактики коррекции. Цели ука-

зывают, на что направлено коррекционное воздействие взрослого; стратегии - это методы, а тактики - способы достижения целей взрослым.

• Игровые действия. Могут быть: 1) Внешние, наблюдаемые, физичес

кие действия (бросить мяч, взять карточку, дотронуться до предмета,

убежать, встать со стула, назвать словом и пр.); 2) Внутренние, мысли

тельные, воображаемые (представить, отгадать, сравнить, обобщить, дей

ствия счета в уме и пр.).

• Предметы игровых действий. Так же как игровые действия могут

быть: 1) Наблюдаемыми, наглядными (мячик, кубик, машинка, кукла и

пр.); 2) Частично наглядными (предметные карточки; предметы-замес

тители: палочка как градусник, авторучка; внешняя, видимая сторона

ролевого поведения взрослого, учителя); 3) Абстрактными, воображае

мыми (внутренний план, содержание роли учителя, доктора).

• Правила игры - это ограничения поведения ребенка, без соблюдения

которых цели взрослого в игре искажаются: 1) Правила в игре обычно

вводит взрослый; 2) Правила запрещают, разрешают и предписывают

способы действий в игре; 3) Правила формулируются с использовани

ем слов «нельзя», «надо». Например, «Нельзя вставать раньше условно

го сигнала»; «После того как назвал цвет настроения надо бросить мяч

ведущему» и т. д.; 4) Правила бывают двух видов: задающие, регулиру

ющие способы выполнения игровых действий; регулирующие взаимо

отношения ребенок — взрослый, ребенок - ребенок.

• Субъекты игровых действий - это участники игры, от которых исхо

дит игровая активность. При этом: 1) Одушевленные субъекты игровых

действий могут превращаться в неодушевленные предметы игровых

действий: «Ты, Петя, будешь самолетом, -лети!»; 2) В игре может быть

и один участник (режиссерские игры ребенка с самим собой): «Я - па

ровоз», «Я буду кормить куклу» и пр.

• Варианты игры - это способы изменения структуры игры в зависи

мости от непредсказуемых изменений поведения ребенка или целей

взрослого. Это варьирование, усложнение, упрощение содержания, пра

вил выполнения игровых действий и других структурных элементов

игры.

• Классификация игры - это отнесение игры к определенному виду.

Она необходима для планирования игровых занятий с детьми, констру

ирования новых игровых задач.

!0

21

Глава 6. Методы и приемы руководства игрой

Глава 6. Методы и приемы руководства игрой

Глава?. Перечень игровых задач коррекции расстройств поведения и эмоций у детей

|

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ИГРОЙ |

Методика руководства игрой включают в себя знания об условиях эффективности игротера-пии, владение методами и приемами коррекции расстройств поведения и эмоций, навыками разворачивания, продолжения и завершения игрового общения с ребенком и т. п. Чтобы игра получилась, необходимо:

1. Самому взрослому увлечься игрой и стремиться передать это состоя

ние ребенку.

1.1. Вводить игровую задачу в образной, эмоционально-яркой, короткой формулировке, с элементами рифмы или ритма.

2. Усложнять, упрощать, варьировать игровые действия и замысел игры

с учетом особенностей эмоциональных состояний и поведения детей

для поддержания активности и интереса ребенка к игре.

2.1.Изменять темп выполнения детьми игровых действий (увеличивать,

замедлять, поддерживать).

2.2.Выполнять игровые действия всеми детьми поочередно или одно

временно.

3. Использовать в игре показ, поиск, вкладывание, замену, передачу иг

рового предмета, а также использование воображаемых предметов в игре.

4. Выбирать водящего считалкой. Выдвигать ребенка (или нескольких

детей) на роль водящего. Менять водящего в соответствии с замыслом и

правилами игры.

5. Гибко изменять порядок введения игровых задач в поведение ребенка

в процессе игрового занятия, сеанса игровой терапии. Например, так:

«Прошу поднять руки тех, кто хочет играть в эту игру, а кто в новую?»

6. Мотивировать соблюдение правил игры через своеобразный договор

с ребенком: «Я тебе интересную игру, а ты мне поведение, соблюдаю

щее правила выполнения игровых действий и взаимоотношений с дру

гими играющими».

7. Поощрять в игре побочные, непредвиденные, конечные результаты.

8. Использовать в качестве опорных сигналов иллюстрации игровых за

дач в процессе введения игровых задач в поведение ребенка.

22

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА Средствами одной и той же игры (игровой

КАК СРЕДСТВО задачи): ■ можно достичь одновременно или

ИГРОВОЙ последовательно несколько целей (обучения,

ТЕРАПИИ развития умственных способностей, коррек-

ции личностных качеств и поведения) в их

единстве; ■ одна и та же игровая задача при гибком изменении ее структуры может реализовать несколько целей и стратегий (методов игровой коррекции расстройств поведения и эмоций). Например, когда ребенок ловит с головы кубик он устанавливает контакт со взрослым, переключается с иной деятельности или состояния, развивает координацию действий глаз-рука, сдерживает гиперактивность (см. с. 84 - 85).

ВВЕДЕНИЕ Смена одной игровой задачи на иную проис-

НОВЫХ ИГР ходит по разным причинам: ■ Если у взрос-

В ПОВЕДЕНИЕ лого исчерпаны варианты проведения одной

РЕБЕНКА и той же игры; ■ Если у детей снижается

интерес, эмоциональная вовлеченность в

игру; ■ Если расстройства поведения и эмоций у ребенка диктуют введение новой игровой задачи и т. п.; ■ Если в опыте взрослого достаточное количество игровых задач и вариантов их выполнения, то игровое общение с детьми приобретает форму организованного занятия.

ПЛАНИРОВАНИЕ Чтобы подготовиться, спланировать сеанс

СЕАНСОВ игровой терапии при отборе игровых задач

ИГРОВОЙ можно использовать указатель основных иг-

ТЕРАПИИ ровых действий, стратегий и целей игры при-

веденный в конце пособия (см. Предметный

указатель с. 107 - 109). Так, если игротерапевт не знает конкретные условия, в которых придется проводить занятие, личностные и поведенческие особенности детей, то можно планировать общие цели и стратегии коррекции.

23

| |||||

| |||||

| |||||

|

1. ЛИНЕЙКУ , КАК МОСТ ДРУЖБЫ ДЕРЖУ И О ЧЕМ - ТО СОБЕСЕДНИКУ ГОВОРЮ ,