2 См.: Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972.

3 См.:ЭльконинД. Б. К проблеме периодизации психического развития советского школьника. — Вопр. психологии, 1971, № 4.

Завязывание этих узлов представляет собой процесс скрытый и на разных этапах развития выражающийся по-разному.

Действительную основу личности составляет то особое строение целокупных деятельностей субъекта, которое возникает на определенном этапе развития его человеческих связей с миром.

Человек живет как бы во все более расширяющейся для него действительности. Вначале это узкий круг непосредственно окружающих его людей и предметов, взаимодействие с ними, чувствен- ное их восприятие и усвоение известного о них, усвоение их значения. Но далее перед ним начинает открываться действительность, Лежащая далеко за пределами его практической деятельности и прямого общения: раздвигаются границы познаваемого, представляемого им мира. Истинное «поле», которое определяет теперь era действия, есть не просто наличное, но существующее — сущест- вующее объективно или иногда только иллюзорно.

Знание субъектом этого существующего всегда опережает era превращение в определяющее его деятельность. Такое знание выполняет очень важную роль в формировании мотивов. На известном уровне развития мотивы сначала выступают как только «зна-емые», как возможные, реально еще не побуждающие никаких действий. Для понимания процесса формирования личности нужно непременно это учитывать, хотя само по себе расширение знаний не является определяющим для него; поэтому-то, кстати говоря, воспитание личности и не может сводиться к обучению, к сообщению знаний.

Формирование личности предполагает развитие процесса целе-образования и соответственно развития действий субъекта. Действия, все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с ,,. породившими их мотивами. Явления такого перерастания хорошо . известны и постоянно описываются в литературе по возрастной психологии, хотя и в других терминах; они-то и образуют так ч называемые кризисы развития — кризис трех лет, семи лет, подросткового периода, как и гораздо меньше изученные кризисы зрелости. В результате происходит сдвиг мотивов на цели, изменение их иерархии и рождение новых мотивов — новых видов деятельности; прежние цели психологически дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе перестают существовать, или превращаются в безличные операции.

Внутренние движущие силы этого процесса лежат в исходной двойственности связей субъекта с миром, в их двоякой опосредованное™ — предметной деятельностью и общением. Ее развертывание порождает не только двойственность мотивации действий, но благодаря этому также и соподчинения их, зависящие от открывающихся перед субъектом объективных отношений, в которые он вступает. Развитие и умножение этих особых по своей природе соподчинений, возникающих только в условиях жизни человека в обществе, занимает длительный период, который может быть назван этапом стихийного, не направляемого самосознанием складывания личности. На этом этапе, продолжающемся вплоть до подросткового возраста, процесс формирования личности, однако, не заканчивается, он только подготавливает рождение сознающей себя личности.

В педагогической и психологической литературе постоянно указывается то младший дошкольный, то подростковый возраст как переломные в этом отношении. Личность действительно рождается дважды: первый раз — когда у ребенка проявляются в явных формах полимотивированность и соподчиненность его действий (вспомним феномен «горькой конфеты» и подобные ему), второй раз — когда возникает его сознательная личность. В последнем случае имеется в виду какая-то особая перестройка сознания. Возникает задача — понять необходимость этой перестройки и то, в чем именно она состоит.

Эту необходимость создает то обстоятельство, что чем более расширяются связи субъекта с миром, тем более они перекрещиваются между собой. Его действия, реализующие одну его деятельность, одно отношение, объективно оказываются реализующими и какое-то другое его отношение. Возможное несовпадение или противоречие их не создает, однако, альтернатив, которые решаются просто «арифметикой мотивов». Реальная психологическая ситуация, порождаемая перекрещивающимися связями субъекта с миром, в которые независимо от него вовлекаются каждое его действие и каждый акт его общения с другими людьми, требует от него ориентировки в системе этих связей. Иными словами, психическое отражение, сознание уже не может оставаться ориентирующим лишь те или иные действия субъекта, оно должно также активно отражать иерархию их связей, процесс происходящего подчинения и переподчинения их мотивов. А это требует особого внутреннего движения сознания.

В движении индивидуального сознания, описанном раньше как процесс взаимопереходов непосредственно-чувственных содержаний и значений, приобретающих в зависимости от мотивов деятельности тот или иной смысл, теперь открывается движение еще в одном измерении. Если описанное раньше движение образно представить себг как движение в горизонтальной плоскости, то это новое движение происходит как бы по вертикали. Оно заключается в соотнесении мотивов друг с другом: некоторые занимают место подчиняющих себе другие и как бы возвышаются над ними, некоторые, наоборот, опускаются до положения подчиненных или даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую функцию. Становление этого движения и выражает собой становление связной системы личностных смыслов — становление личности.

Конечно, формирование личности представляет собой процесс непрерывный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств. Поэтому, прослеживая последовательные его сечения, мы замечаем лишь отдельные сдвиги. Но если взглянуть на него как бы с некоторого удаления, то переход, знаменующий собой подлинное рождение личности, выступает как событие, изменяющее ход всего последующего психического развития.

Существуют многие явления, которые отмечают этот переход. Прежде всего это перестройка сферы отношений к другим людям, к обществу. Если на предшествующих стадиях общество открывается в расширяющихся общениях с окружающими и поэтому преимущественно в своих персонифицированных формах, то теперь это положение оборачивается: окружающие люди все более начинают выступать через объективные общественные отношения. Переход, о котором идет речь, и начинает собой изменения, определяющие главное в развитии личности, в ее судьбе.

Необходимость для субъекта ориентироваться в расширяющейся системе его связей с миром раскрывается теперь в новом своем значении: как порождающая процесс развертывания общественной сущности субъекта. Во всей своей полноте это развертывание составляет перспективу исторического процесса. Применительно же к формированию личности на том или ином этапе развития общества и в зависимости от места, занимаемого индивидом в системе наличных общественных отношений, перспектива эта выступает лишь как эвентуально содержащая в себе идеальную «конечную точку».

Одно из изменений, за которым скрывается новая перестройка иерархии мотивов, проявляется в утрате самоценности для подростка отношений в интимном круге его общения. Так, требования, идущие со стороны даже самых близких взрослых, сохраняют теперь свою смыслообразующую функцию лишь при условии, что они включены в более широкую социальную мотивационную сферу, в противном случае они вызывают явление «психологического бунтарства». Это вхождение подростка в более широкий круг общения вовсе, однако, не означает, что интимное, личностное как бы отходит теперь на второй план. Напротив, именно в этот период и именно поэтому происходит интенсивное развитие внутренней жизни: наряду с приятельством возникает дружба, питаемая взаимной конфидентностью; меняется содержание писем, которые теряют свой стереотипный и описательный характер, и в них появляются описания переживаний; делаются попытки вести интимные дневники и начинаются первые влюбленности.

Еще более глубокие изменения отмечают последующие уровни развития, включительно до уровня, на котором личностный смысл приобретает сама система объективных общественных отношений, ее выражения. Конечно, явления, возникающие на этом уровне, еще более сложны и могут быть по-настоящему трагическими, но и здесь происходит то же самое: чем более открывается для личности общество, тем более наполненным становится его внутренний мир.

Процесс развития личности всегда остается глубоко индивидуальным, неповторимым. Он дает сильные смещения по абсциссе возраста, а иногда вызывает социальную деградацию личности. Главное — он протекает совершенно по-разному в зависимости от конкретно-исторических условий, от принадлежности индивида к той или иной социальной среде. Он особенно драматичен в условиях классового общества с его неизбежными отчуждениями и парциализацией личности, с его альтернативами между подчинением и господством. Само собой разумеется, что конкретные жизненные обстоятельства накладывают свою печать на ход развития личности и в социалистическом обществе. Уничтожение объективных условий, образующих преграду для возвращения человеку его действительной сущности — для всестороннего и гармоничного развития его личности, делает эту перспективу впервые реальной, но вовсе не перестраивает личность автоматически. Фундаментальное изменение состоит в другом, в том, что возникает новое движение: борьба общества за человеческую личность. Когда мы говорим: «Во имя-человека, для человека» — это означает не просто для его потребления, это — для его личности, хотя при этом, конечно, подразумевается, что человек должен быть обеспечен и материальными благами, и духовной пищей.

На этом уровне прошлые впечатления, событие и собственные действия субъекта отнюдь не выступают для него как покоящиеся пласты его опыта. Они становятся предметом его отношения, его действий, и потому меняют свой вклад в личность. Одно в этом прошлом умирает, лишается своего смысла и превращается в простое условие и способы его деятельности: сложившиеся способности, умения, стереотипы поведения; другое открывается, ему в совсем новом свете и приобретает прежде не увиденное им значение; наконец, что-то из прошлого активно отвергается субъектом, психологически перестает существовать для него, хотя и остается на складах его памяти. Эти изменения происходят постоянно, но они могут и концентрироваться, создавая нравственные переломы. Возникающая переоценка прежнего, установившегося в жизни, приводит к тому, что человек сбрасывает с себя груз своей биографии. Разве не свидетельствует это о том, что вклады прошлого опыта в личность стали зависимыми от самой личности, стали ее функцией?

Это оказывается возможным благодаря возникшему новому-внутреннему движению в системе индивидуального сознания, которое я образно назвал движением «по вертикали». Не следует только думать, что перевороты в прошлом личности производятся сознанием, сознание не производит, а опосредствует их; производятся же они действиями субъекта, иногда даже внешними — разрывами прежних общений, переменой профессии, практическим вхождением в новые обстоятельства.

Вопреки своей распространенности взгляд на личность как на продукт биографии человека является неудовлетворительным, оправдывающим фаталистическое понимание его судьбы (обыватель так и думает: ребенок украл, значит, станет вором!). Взгляд этот, конечно, допускает возможность изменить что-то в человеке, но только ценой внешнего вмешательства, силой своего перевешивающего сложившееся в его опыте. Это — концепция примата кары, а не раскаяния, награды, а не действий, которые она венчает. Упускается главный психологический факт, а именно, что человек вступает в отношение к своему прошлому, которое по-разному входит в наличное для него — в память его личности. Толстой советовал: замечай, что помнишь, что не помнишь; по этим признакам узнаешь сам себя4.

Неверен этот взгляд еще и потому, что расширение действительности для человека происходит не только в направлении прошлого, но и в направлении будущего. Как и прошлое, будущее составляет наличное в личности. Открывшаяся человеку жизненная перспектива есть не просто продукт «опережающего отражения», а его достояние. В этом сила и правда того, что писал Макаренко о воспитательном значении ближних и дальних перспектив...

Личность создается объективными обстоятельствами, но не иначе, как через целокупность его деятельности, осуществляющей его отношения к миру. Ее особенности и образуют то, что определяет тип личности. Хотя вопросы дифференциальной психологии не входят в мою задачу, анализ формирования личности тем не менее приводит к проблеме общего подхода в исследовании этих вопросов.

Первое основание личности, которое не может игнорировать никакая дифференциально-психологическая концепция, есть богатство связей индивида с миром. Само собой разумеется, что речь идет о действительных, а не об отчужденных от человека отношениях, которые противостоят ему и подчиняют его себе.

Различия, которые здесь существуют, являются не только коли- чественными, выражающими меру широты открывшегося человеку мира в пространстве и времени — в его прошлом и будущем. За ними лежат различия в содержании тех предметных и социальных отношений, которые заданы объективными условиями эпохи, нации, класса. Поэтому подход к типологии личностей, даже если она учитывает только один этот параметр, как теперь принято говорить, не может не быть конкретно историческим. Но психологический анализ не останавливается на этом, ибо связи личности с миром могут быть как беднее тех, что задаются объективными условиями, так и намного превосходить их.

Другой, и притом важнейший, параметр личности есть степень иерархизированности деятельности, их мотивов. Степень эта бывает очень разной независимо от того, узко или широко основание личности, образуемое его связями с окружающими.

4 См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 54. М., 1935, с. 31.

Иерархии мотивов существуют всегда, на всех уровнях развития. Они-то и образуют относительно самостоятельные единицы жизни личности, которые могут быть менее крупными или более крупными, разъединенными между собой или входящими в единую мотивационную сферу. Разъединенность этих, иерархизированных внутри себя, единиц жизни создает психологический облик человека, живущего отрывочно — то в одном «поле», то в другом. Напротив, более высокая степень иерархизации мотивов выражается в том, что свои действия человек как бы примеривает к главному для него мотиву-цели, и тогда может оказаться, что одни стоят в противоречии с этим мотивом, другие прямо отвечают ему, а некоторые уводят в сторону от него.

Когда имеют в виду главный мотив, побуждающий человека, то обычно говорят о жизненной цели. Всегда ли, однако, этот мотив адекватно открывается сознанию? С порога ответить на этот вопрос нельзя, потому что его осознание в форме понятия, идеи происходит не само собой, а в том движении индивидуального сознания, в результате которого субъект только и способен преломить свое внутреннее через систему усваиваемых им значений, понятий. Об этом уже говорилось, как и о той борьбе, которая ведется в обществе за сознание человека.

Смысловые единицы жизни могут собраться как бы в одну точку, но это формальная характеристика. Главным остается вопрос о том, какое место занимает эта точка в многомерном пространстве, составляющем реальную, хотя не всегда видимую индивидом, подлинную действительность. Вся жизнь Скупого рыцаря направлена на одну цель, возведение «державы золота». Эта цель достигнута («Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных все это стоило?»), но жизнь обрывается ничем, цель оказалась бессмысленной. Словами «Ужасный век, ужасные сердца!» заканчивает Пушкин трагедию о Скупом.

Иная личность, с иной судьбой складывается, когда ведущий мотив-цель возвышается до истинно человеческого и не обосабливает, а сливает ее жизнь с жизнью людей, их благом. В зависимости от обстоятельств, выпадающих на долю человека, такие жизненные мотивы могут приобретать очень разное содержание и разную объективную значимость, но только они способны создать внутреннюю психологическую оправданность его существования, которая составляет смысл и счастье жизни. Вершина этого пути — человек, ставший, по словам Горького, человеком человечества.

Здесь мы подходим к самому сложному параметру личности: к общему типу ее строения. Мотивационная сфера человека даже в наивысшем ее развитии никогда не напоминает застывшую пирамиду. Она может быть сдвинута, эксцентрична по отношению к актуальному пространству исторической действительности, и тогда мы говорим об односторонности личности. Она может сложиться, наоборот, как многосторонняя, включающая широкий круг отношений. Но и в том, и в другом случае она необходимо отражает объективное несовпадение этих отношений, противоречия между ними, смену места, которое они в ней занимают.

Структура личности представляет собой относительно устойчивую конфигурацию главных внутри себя иерархизированных моти-вационных линий. Речь идет о том, что неполно описывается как «направленность личности», неполно потому, что даже при наличии у человека отчетливой ведущей линии жизни она не может оставаться единственной. Служение избранной цели, идеалу вовсе не исключает и не поглощает других жизненных отношений человека, которые, в свою очередь, формируют смыслообразующие мотивы. Образно говоря, мотивационная сфера личности всегда является многовершинной.

Многообразные отношения, в которые человек вступает в действительности, являются объективно противоречивыми. Их противоречия и порождают конфликты, которые при определенных условиях фиксируются и входят в структуру личности.

...Структура личности не сводится ни к богатству связей человека с миром, ни к степени их иерархизированности; ее характеристика лежит в соотношении разных систем сложившихся жизненных отношений, порождающих борьбу между ними. Иногда эта борьба происходит во внешне неприметных, обыденно драматических, так сказать, формах и не нарушает гармоничности личности, ее развития; ведь гармоническая личность вовсе не есть личность, не знающая никакой внутренней борьбы. Однако иногда эта внутренняя борьба становится главным, что определяет весь облик человека, такова структура трагической личности.

Предметно-вещественные «потребности для себя» насыщаемы, и их удовлетворение ведет к тому, что они низводятся до уровня условий жизни, которые тем меньше замечаются человеком, чем привычнее они становятся. Поэтому личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ.

Как и всякое познание, познание себя начинается с выделения внешних, поверхностных свойств и является результатом сравнения, анализа и обобщения, выделения существенного. Но индивидуальное сознание не есть только знание, только система приобретенных значений, понятий. Ему свойственно внутреннее движение, отражающее движение самой реальной жизни субъекта, которую оно опосредствует; мы уже видели, что только в этом движении знания обретают свою отнесенность к объективному миру и свою действенность. Не иначе обстоит дело и в случае, когда объектом сознания являются свойства, особенности, действия или состояния самого субъекта; в этом случае тоже следует различать знание о себе и осознание себя.

Знания, представления о себе накапливаются уже в раннем детстве; в неосознаваемых чувственных формах они, по-видимому, существуют и у высших животных. Другое дело — самосознание, осознание своего Я. Оно есть результат, продукт становления человека как личности. Представляя собой феноменологическое превращение форм действительных отношений личности, в своей непосредственности оно выступает как их причина и субъект.

Психологическая проблема Я возникает, как только мы задаемся вопросом о том, к какой реальности относится все то, что мы знаем о себе, и все ли, что мы знаем о себе, относится к этой реальности. Как происходит, что в одном я открываю свое Я. а в другом — утрачиваю его (мы так и говорим: быть «вне себя»)? Несовпадение Я и того, что представляет субъект как предмет его собственного знания о себе, психологически очевидно. Вместе с тем психология, исходящая из органистических позиций, не способ на дать научного объяснения этого несовпадения. Если проблема Я и ставится в ней, то лишь в форме констатации существовани;: особой инстанции внутри личности — маленького человечка в сердце, который в нужную минуту «дергает за веревочки». Отказываясь, понятно, от того, чтобы приписывать этой особой инстанции субстанциональность, психология кончает тем, что вовсе обходит проблему, растворяя Я в структуре личности, в ее интеракциях с окружающим миром. И все-таки она остается, обнаруживая себя теперь в виде заложенного в индивиде стремления проникнуть в мир, в потребность «актуализации себя»5.

Таким образом, проблема самосознания личности, осознания Я остается в психологии нерешенной. Но это отнюдь не мнимая проблема, напротив, это проблема высокого жизненного значения, венчающая психологию личности.

В. И. Ленин писал о том, что отличает «просто раба» от раба. примирившегося со своим положением, и от раба восставшего6 Это отличие не в знании своих индивидуальных черт, а отличие в осознании себя в системе общественных отношений. Осознание своего Я и не представляет собой ничего другого.

Мы привыкли думать, что человек представляет собой центр, в котором фокусируются внешние воздействия и из которого расходятся линии его связей, его интеракций с внешним миром, что этот центр, наделенный сознанием, и есть его Я- Дело, однако, обстоит вовсе не так. Мы видели, что многообразные деятель ности субъекта пересекаются между собой и связываются в узлы объективными, общественными по своей природе отношениями, в которые он необходимо вступает. Эти узлы, их иерархии и образуют тот таинственный «центр личности», который мы называем Я) иначе говоря, центр этот лежит не в индивиде, не за поверхностью его кожи, а в его бытии.

Таким образом, анализ деятельности и сознания неизбежно приводит к отказу от традиционного для эмпирической психологии эгоцентрического, «птоломеевского» понимания человека в пользу понимания «коперниковского», рассматривающего человеческое Я как включенное в общую систему взаимосвязей людей в обществе. Нужно только при этом подчеркнуть, что включенное в систему вовсе не значит растворяющееся в ней, а, напротив, обретающее и проявляющее в ней силы своего действия.

В нашей психологической литературе часто приводятся слова Маркса о том, что человек не родится фихтеанским философом, что человек смотрится, как в зеркало, в другого человека, и, лишь относясь к нему как к себе подобному, он начинает относиться и к себе, как к человеку. Эти слова иногда понимаются лишь в том смысле, что человек формирует свой образ по образу другого человека. Но в этих словах выражено гораздо более глубокое содержание. Чтобы увидеть это, достаточно восстановить их контекст.

«В некоторых отношениях, — начинает Маркс цитируемое примечание, — человек напоминает товар». Какие же это отношения? Очевидно, имеются в виду те отношения, о которых говорится в тексте, сопровождаемом данным примечанием. Это стоимостные отношения товаров. Они заключаются в том, что натуральное тело одного товара становится формой, зеркалом стоимости другого товара, т. е. такого сверхчувственного его свойства, которое никогда не просвечивает через его ткань. Маркс и заканчивает эту сноску так: «Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек» (курсив мой. — А. Л.)»7. Но человек как род, как родовое существо означает у Маркса не биологический вид homo sapiens, а человеческое общество. В нём, в его персонифицированных формах человек и видит себя человеком.

Проблема человеческого Я принадлежит к числу ускользающих от научно-психологического анализа. Доступ к ней закрывают многие ложные представления, сложившиеся в психологии на эмпирическом уровне исследования личности. На этом уровне личность неизбежно выступает как индивид усложненный, а не преобразованный обществом, т. е. обретающий в нем новые системные свойства. Но именно в этих своих «сверхчувственных» свойствах он и составляет предмет психологической науки.

5 Nuttin J. La Structure de la personnalite. Paris , 1925.

6 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 40.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 62

Выготский Лев Семенович (17 ноября 1896 — 10 июня 1934) — советский психолог. По окончании юридического факультета МГУ и одновременно историко-филологического факультета университета Шанявского (1917) вел научно-педагогическую работу в Гомеле, с 1924 г. — в Москве. Работал в институте психологии Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, во 2-м МГУ и в Институте дефектологии. Профессор с 1928 г.

Выготский разработал «культурно-историческую» теорию поведения. Различив две линии развития человеческого поведения: естественную и культурную, специфику последней (по которой идет развитие всех так называемых «высших психологических функций») Выготский видел в применении таких приемов поведения, в основе которых лежит изготовление и употребление знаков в качестве особых средств осуществления психологической операции. По Выготскому, человек овладевает собой, своим поведением, в общем тем же путем, что и внешней природой, т. е. извне, при помощи особой общественной по своему происхождению «техники» знаков. При этом первоначально внешний культурный прием организации поведения впоследствии может как бы «вращиваться», становясь внутренним (явление «интериоризации»). С переходом к изучению культурных форм поведения и их истории материалом психологии становятся культурные приемы и средства поведения. Раскрывая их функциональную структуру и генезис, исследователь должен воссоздать строение соответствующего им психологического процесса. Этот метод распространялся Выготским не только на изучение отдельных психологических функций (таких, как память, внимание, мышление и т. д.), но и на исследование личности и сознания. (Этюды по истории поведения. М., 1930, совм. с А. Р. Лурия). Идеи культурно-исторической теории высших психологических функций человека, выросшие у Выготского прежде всего из анализа проблемы компенсации дефектов психического развития ребенка, во многом, однако, были подготовлены уже ранними его работами по психологии искусства. Они оказали значительное влияние на развитие советской психологии, приведя к образованию одной из крупных школ (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Д. В. Эльконин, П. Я. Гальперин и др.).

Соч.: Сознание как проблема психологии поведения. — В кн.: Психология и марксизм. М., 1925; Педагогическая психология. М., 1926; Дефект и сверхкомпенсация. — В кн.: Умственная отсталость, слепота и глухонемота. М., 1927; Педология подростка (задания 1—8). М., 1928; то же (задания 9—16). М., 1931; Психика, сознание и бессознательное. — В кн.: Элементы общей психологии. М., 1930; Сон и сновидения, там же; Психологический словарь. М., 1931 (совм. с Б. Е. Варшава); Умственное развитие детей в процессе обучения. М., Л., 1935; Основы педологии. М., 1934; Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. М., 1936; Избранные психологические исследования. М., 1956; Развитие высших психических функций. М., 1960; Воображение и творчество в школьном возрасте. 2-е изд. М., 1968; Психология искусства. 2-е изд. М., 1968; Собр. соч. т. 1—6.—М., 1982

Л. С. Выготский РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ РЕБЕНКА'

1 .Глава 16 из «Истории культурного развития нормального и ненормального ребенка» (Рукопись).

Попытка синтетического охвата культурного развития должна , исходить из двух основных положений. Первое заключается в том, что по своему содержанию этот процесс развития может быть охарактеризован как развитие личности и мировоззрения ребенка. Оба этих понятия являются недостаточно определенными и точ- ными научными терминами. В науку о ребенке они вносятся почти впервые.

Личность в этом понимании имеет более узкий смысл, чем в обычном словоупотреблении. Мы не причисляем к этому понятию Ј всех признаков индивидуальности, отличающих ее от ряда других индивидуальностей, составляющих ее своеобразие или относящих ее к тому или иному определенному типу. Мы склонны поставить ; знак равенства между личностью ребенка и его культурным развитием. Личность, таким образом, есть понятие социальное, оно охватывает надприродное, историческое в человеке_. Она неврож-* денна, но возникает в результате культурного развития, личность поэтому есть понятие историческое. Она охватывает единство по-. ведения, которое отличается тем признаком овладения, о котором мы говорили в главе о воле...

Под мировоззрением мы также не склонны понимать какую-либо - логическую, продуманную, оформленную и осознанную систему .взглядов на мир, и его важнейшие части. Мы склонны употребить это слово тоже в синтетическом охватывающем смысле, соответствующем личности в плане субъективном. Мировоззрение — это то, что характеризует все поведение человека в целом в его культурной части по отношению к внешнему миру. В этом смысле у животного нет мировоззрения, и в этом же смысле нет его у ребенка в момент рождения. И в первые годы жизни, иногда вплоть до поры полового созревания, мировоззрение в собственном смысле этого слова отсутствует у ребенка. Часто скорее это миродействие. Личность развивается как целое. Только тогда, когда личность овладевает той или иной формой поведения, только тогда она поднимает ее на высшую ступень.

Сущность культурного развития, как мы видели, заключается в том, что человек овладевает процессами собственного поведения, '. но необходимой предпосылкой для этого овладения является образование личности, и поэтому развитие той или иной функции является всегда производным и обусловленным развитием личности в целом.

Приобретение речью социальных функций (обращение внимания) и выход за ее пределы естественной органологии через употребление орудий — вот два важнейших момента, подготовляющих в

первые годы жизни важнейшие изменения, которые лягут в основу всего дальнейшего культурного развития.

Если бы мы хотели поставить в связь эти общие факторы с тем, что нам известно о культурном развитии отдельных функций, мы должны были бы сказать, что вся эта пора в жизни ребенка является переходом от натуральной к культурной жизни. Каждое действие ребенка в эту пору носит еще смешанный животно-человеческий природно-исторический, примитивно-культурный или органически-личный характер. Мы условно обозначали эту переходную стадию в развитии ребенка как стадию магическую, и действительно, как показывает исследование Пиаже, выдвинувшего наиболее стройную и глубокую теорию первого года жизни, мировоззрение ребенка, находящегося на этой ступени развития, может быть лучше всего определено как магическое.

Ребенок еще не различает тех изменений, которые происходят вследствие его собственных реакций, и тех, которые производятся независимо от него.

Нам представляется в высшей степени правильной мысль Пиаже, что у новорожденного ребенка отсутствует даже самое примитивное Я, т. е. личность и мировоззрение, отношение к другим. То и другое для него, следовательно, нераздельно.

Нам это представляется наиболее ясным доказательством того, что у ребенка действительно еще не произошло завязывание личности и она еще совершенно слита с его мировоззрением, проявляющимся в его действиях. Пиаже справедливо называет эту нерасчлененную стадию личности и мировоззрения парадоксальным состоянием солипсизма не в смысле философской установки, но для обозначения того простого факта, что ребенок, с одной стороны, находится весь во власти внешних вещей, а с другой стороны, все эти внешние вещи в его поведении нисколько не отличаются для него от процессов, происходящих в его собственном теле.

Вот характерные черты этой стадии.

Остановимся на двух чрезвычайно важных примерах, характеризующих ее. Первый — это память. При всей необычной силе памяти ребенка в этом возрасте впечатления первого года жизни, как известно, никогда не сохраняются и не удерживаются в продолжение последующей жизни ребенка.

В психологии новейшего времени мы имеем два основных объяснения этого факта: одно, предложенное Фрейдом, другое — Уот-соном. Фрейд полагает, что воспоминания раннего детства вытесняются из сознания, поскольку они относятся к совершенно другой организации жизни ребенка, чем вся последующая его жизнь.

Уотсон отождествляет бессознательное Фрейда с невербальным поведением, с поведением, не закрепленным в словах, и объясняет этот факт тем, что все эти впечатления накоплены без участия ' речи. Память же для него является функционированием вербальной стороны нашего поведения. Нам объяснение Уотсона представляется в высшей степени правильным и приводящим нас « к тому выводу, что первый год в жизни ребенка является как бы доисторической эпохой в его развитии, о которой мы так же ничего не помним, как мы ничего не помним о доисторической эпохе человечества, не оставившей письменности. Наша речь и является, таким образом, как бы своеобразной письменностью нашего прошлого. Во всяком случае, тот основной факт, что мы ничего не помним о первом годе нашей жизни, вместе с другим фактом, именно памятью о прошлом как основой сознания нашей личности, говорит за то, что первый год жизни в известном смысле относится к последующей жизни так, как утробное развитие к послеутробному. Это другая, как бы доисторическая эпоха в культурном развитии ребёнка.

Следующая эпоха в развитии ребенка характеризуется двумя основными переменами, происходящими в эту пору и имеющими для всей последующей картины развития решающее значение.

Первый момент — органический, он состоит в том, что ребенок овладевает вертикальной походкой. Отсюда радикальная перемена во всем его приспособлении к пространству, расширение его власти над вещами, освобождение рук от функции передвижения и обилие предметов, которыми ребенок теперь может манипулировать и овладевать.

Другой момент культурный, он заключается в овладении речью. Овладение речью приводит к перестройке всех особенностей детского мышления, памяти и других функций. Речь становится универсальным средством для воздействия на мир.

Решающим моментом в смысле развития личности ребенка в этом периоде является осознание им своего Я- Как известно, ребенок первоначально называет себя собственным именем, он с некоторым трудом переходит к тому, чтобы усвоить личное местоимение.

Понятие о Я развивается у ребенка из понятия о других. Понятие личности есть, таким образом, социальное, отраженное понятие, строящееся на основе тога, что ребенок применяет по отношению к самому себе те приемы, приспособления, которые он применял по отношению к другим. Вот почему можно сказать, что личность — есть социальное в нас. Для нас этот вывод не является сколько-нибудь неожиданным, потому что и при анализе каждой отдельной функции мы видели, как овладение тем или иным процессом поведения у ребенка строится по образцу того, как взрослый овладевает им. Личное имя ребенка выделяется часто в ответ на вопрос, как правильно указывает Лякруа, когда у многих детей спрашивают: «Кто хочет этого, у кого это есть?» Здесь личное местоимение, как и собственное имя ребенка, является указательным жестом на самого себя.

Фихте хотел праздновать духовное рождение своего сына с того дня, как он начал говорить Я, но, конечно, появление этой частицы также мало означает появление сознания личности, как указательный жест далек от объективного значения слова.

Любопытно в этом отношении замечание Штерна, что у перворожденных детей собственное имя часто предшествует личному местоимению, а у детей вторых и дальше — частица Я появляется одновременно и как имя — не только как грамматическая частица, не отделимая от глагола, но и в примитивном волевом смысле, как местоимение указательное. Трудно найти лучшее подтверждение тому, что личность ребенка в эту пору строится по образцу социальному и ребенок переходит к осознанию Я подобно тому, как это делают другие — обозначая себя этим словом.

Следующей типической стадией в развитии детского мировоззрения мы считаем возраст игры как особую форму поведения ребенка, чрезвычайно интересную именно с этой точки зрения.

Мы видим, что ребенок на стадии игры еще чрезвычайно неустойчиво локализует свою личность и локализует свое мировоззрение. Он также легко может быть другим, как и самим собой, так же, как и каждая вещь, может принять любой облик, но что примечательно — это то, что, при общей лабильности, неустойчивости детского Я и окружающих его вещей, внутри каждой игры ребенок уже не магически, а разумно расчленяет обращение с вещами и обращение с людьми. Примечательно и то, что ребенок на этой стадии развития уже не путает деятельность игры и деятельность серьезную. То и другое выделено у него как бы в особую сферу, и ребенок легко и с сознанием дела переходит из одной сферы в другую, никогда не путая их. Это значит, что он уже владеет одной и другой.

Только в школьном возрасте появляется у ребенка впервые более устойчивая форма личности и мировоззрения. Как показал Пиаже, ребенок школьного возраста является и гораздо более социализированным и гораздо более индивидуализированным существом. То, что с внешнего вида представляется нам как бы противоречием, на самом деле является двумя сторонами одного и того же процесса, и нельзя, думается нам, привести более веское доказательство в пользу социального происхождения личности ребенка, чем тот факт, что только с нарастанием, углублением и дифференцированием социального опыта растет, оформляется и вызревает личность ребенка.

Важнейшей основой этого изменения является формирование внутренней речи.

Только с годами, только постепенно ребенок научается овладевать ходом своих мыслей, как раньше овладевал ходом своих действий, начинает их регулировать, отбирать, и здесь Пиаже со всей справедливостью отмечает, что это регулирование мыслительных процессов есть в такой же степени волевой акт, акт выбора, как и моральное действие.

Только к 12 годам, т. е. к окончанию первого школьного возраста, ребенок преодолевает вполне эгоцентрическую логику и переходит к овладению своими мыслительными процессами. Возраст, следующий за этим, возраст полового созревания, недаром обозначили как возраст, когда совершаются две крупнейшие перемены в жизни подростка.

Говорят обычно, что это есть возраст открытия своего Я, оформления личности, с одной стороны, и возраст оформления мировоззрения, отношения к миру — с другой. И это совершенно справедливо. В каких бы сложных отношениях эти два момента ни стояли к основной перемене, совершающейся в этом возрасте, т. е. к процессам полового созревания, несомненно, что в области культурного развития ребенка они означают центральные моменты, наиболее важные по значению из всего того, что характеризует этот возраст.

Шпрангер поэтому с полным основанием назвал переходный возраст возрастом врастания в культуру. Когда говорят, что в этот период подросток открывает свой внутренний мир и впервые открывает все его возможности, устанавливая его относительную неза-рисимость от внешней деятельности, то с точки зрения того, что нам известно о мышлении, о культурном развитии ребенка, это может быть обозначено как овладение этим внутренним миром.

Недаром внешним коррелятом этого события является возникновение жизненного плана как известной системы приспособления, которая впервые осознается подростком в этом возрасте. Возраст этот, таким обрэзом, как бы увенчивает и завершает весь процесс культурного развития ребенка.

Мы уже указывали выше, что вынуждены здесь ограничиться только беглым и схематическим обзором возрастов, так как исследования настоящей стадии не позволяют еще дать сколько-нибудь основательной и полной возрастной характеристики. Но вместе с этим перспективы дальнейших исследований и их дальнейшие пути намечаются со всей ясностью. Это теория культурных возрастов, это попытка охватить культурное развитие как целое, представить его в главнейших стадиях и фазах в соответствии с теми фазами и стадиями, которые намечаются в органическом развитии ребенка. Но вместе с тем мы приходим и к генетическому обоснованию психологии взрослого человека.

Божович Лидия Ильинична (// января 1908 — 21 июля 1981) — сов. психолог, доктор психологических наук, видный специалист в области детской" и педагогической психологии, проблем формирования и развития личности.

Соч.: Вопросы психологии личности школьника (ред. и соавт.). М., 1961; Личность и её формирование в детском возрасте. 1968; Изучение мотивации поведения детей и подростков (ред. и соавт.). М., 1972.

Л. И. Божович СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА1

1 Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.

Представление о личности как о целостной структуре требует предварительной гипотезы о том, что составляет стержень этой структуры.

На основании теоретического анализа мы выдвинули гипотезу о том, что целостная структура личности определяется прежде всего ее направленностью. В основе направленности личности, согласно нашей точке зрения, лежит возникающая в процессе жизни и воспитания человека устойчиво доминирующая система мотивов, в которой основные, ведущие мотивы, подчиняя себе все остальное, характеризуют строение мотивационной сферы человека. Возникновение такого рода иерархической системы мотивов обеспечивает наивысшую устойчивость личности.

Анализ собственных материалов исследования, а также материалы исследований других авторов позволили нам наметить некоторые основные тенденции возрастного развития ребенка.

Мы попытались обосновать гипотезу, что среди всех первичных потребностей ведущей для психического развития является потребность в новых впечатлениях, возникающая у ребенка на протяжении первого месяца жизни. Свое значение эта потребность приобретает благодаря следующим качественным особенностям: в отличие от всех других первичных потребностей она является как бы ненасыщаемой — чем больше впечатлений падает на ребенка, тем больше развивается у него потребность в их получении; эта потребность имеет перспективный характер, она прогрессивна по самой своей природе, так как связана с функционированием человеческого мозга, развитие которого принципиально безгранично и требует постоянного совершенствования познавательной деятельности субъекта; вместе с тем развитие потребности в поз- нании внутренне связано с психическим развитием человека, так как последнее осуществляется лишь в процессе усвоения ребенком исторически накопленного человеческого опыта.

Таким образом, сила потребности во внешних впечатлениях заключается в том, что, удовлетворяя ее, взрослый вводит ребенка в мир социальной действительности — общественно выработанных навыков, умений, способов практической деятельности, морали и т. д. А так как в предметах материальной и духовной культуры и в ее традициях находят свое воплощение исторически сложившиеся формы психической жизни людей, то ребенок, позна--вая культуру и овладевая ею, вместе с тем усваивает и эти формы; на этой основе у него развеваются специфические социальные формы психики.

Исследования обнаруживают, что на протяжении всего раннего и дошкольного детства главным фактором формирования личности ребенка продолжает оставаться взрослый человек, поддержка и одобрение которого составляют необходимое условие «уравнове- шенности» ребенка с окружающей его средой и переживания им эмоционального благополучия. Стремление к одобрению взрослых, особенно родителей, является в этом возрасте настолько сильным, что именно оно побуждает ребенка к такому поведению, в котором он не испытывает непосредственной потребности. Следовательно, «санкции» взрослых являются важнейшими регуляторами поведения ребенка.

Наличие у ребенка всевозрастающей и усложняющейся познавательной активности наряду с отсутствием систематического обучения и обязательного труда порождает своеобразную форму деятельности — ролевую, творческую игру, реализующую в себе все основные для психического развития ребенка потребности: познавательную потребность, потребность в общении и потребность в практическом действии. Игра дает возможность детям в воображаемой ситуации, во-первых, воспроизводить те формы поведения и деятельности, которые, будучи для него привлекательными, еще недоступны ему в действительности, и тем самым познавать эти формы поведения и овладевать ими; во-вторых, она дает возможность детям как бы сохранять непосредственный контакт со взрбс-лыми, входя в воображаемом плане в мир взрослых людей, их взаимоотношения, интересы и пр. Таким образом, игра, воплощая возрастные тенденции развития потребностей, составляет ту ведущую форму поведения и деятельности детей дошкольного возраста, в которой происходит усвоение ребенком культуры взрослых.

Поступление в школу знаменует перелом в социальной ситуации развития ребенка. Став школьником, ребенок получает новые права и обязанности и впервые начинает заниматься общественно значимой деятельностью, от уровня выполнения которой зависит его место среди окружающих и его взаимоотношения с ними. Эта новая социальная ситуация обусловливает и формирование особенностей личности детей школьного возраста.

Наши исследования показали, что у детей к концу дошкольного возраста" возникает настойчивое стремление стать школьником. Было обнаружено, что в этом стремлении находят свое воплощение ведущие потребности ребенка: познавательная потребность, выражающаяся в желании учиться, приобретать новые знания и умения, и потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно значимую деятельность, имеющую 'ценность не только для него самого, но и для окружающих взрослых. Все требования, связанные с учением и положением школьника, очень эффективны и вызывают у детей этого возраста стремление им ответить. Это приводит к очень быстрому формированию у младших школьников различных качеств личности, необходимых для успешного выполнения школьных учебных обязанностей.

При поступлении ребенка в школу роль взрослого и его санкции почти не меняются, лишь учитель становится авторитетнее и "влиятельнее родителей. Однако постепенно в связи с вхождением в коллектив сверстников общение с товарищами приобретает для детей -все большее и большее значение.

Данные не только наших исследований, но и других авторов показывают, что у школьников к концу младшего школьного возраста стремление к одобрению товарищей часто выражено даже более сильно, чем стремление к одобрению взрослых: теперь дети больше считаются с мнением и оценкой сверстников, чем с мнением и оценкой учителей. Это новое обстоятельство влечет значительные изменения в социальной ситуации младшего школьника и подготавливает переход к новому этапу возрастного развития ребенка — к подростковому возрасту.

Одной из важнейших черт, характеризующих социальную ситуацию развития в среднем школьном возрасте, является наличие уже достаточно сложившегося коллектива сверстников, в котором дети стремятся найти и занять свое место. Типичным для подростков является желание завоевать авторитет и признание товарищей, что создает у подростка ярко выраженную потребность как можно лучше ответить их требованиям. Таким образом, в среднем школьном возрасте важнейшим фактором психического развития становятся требования коллектива и его общественное мнение.

Общение со сверстниками, сравнение себя с другими при наличии уже достаточно развитых познавательных возможностей детей среднего школьного возраста приводят к тому, что важнейшим содержанием их психического развития становится развитие самосознания. У подростков возникает интерес к своей собственной личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. В результате на протяжении среднего школьного возраста у подростков складывается относительно устойчивая самооценка и основанный на ней уровень притязаний. Это порождает новую потребность быть не только на уровне требований окружающих, но и на уровне собственных требований и собственной самооценки. Как показывают исследования, неспособность удовлетворить эти притязания, необходимость снижения самооценки ведут к острым аффективным переживаниям, свидетельствующим о значении для детей указанной потребности. Особенно сильно такого рода переживания выражены в среднем школьном возрасте.

Исследования показали также, что количество детей, ориентирующихся на самооценку, последовательно увеличивается в ходе возрастного развития ребенка.

Еще одной важной особенностью социальной ситуации развития подростка, накладывающей отпечаток на весь его нравственно-психологический облик, является расхождение между объективным положением школьника и его внутренней позицией. Уровень психического развития, которого достигает подросток в соотношении с мало изменяющимся характером его жизни и деятельности, порождает в этом возрасте особый комплекс потребностей, выражающийся в стремлении выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых. В психологии эта черта обычно обозначается в понятиях: «стремления к взрослости», «к самостоятельности», «к самоутверждению». Неудовлетворенность этого стремления создает у подростков типичные для этого возраста аффективные переживания, часто вызывающие у него конфликты с окружающей средой, а иногда и с самим собой. Данные, полученные в воспитательной работе с учащимися (Т. Е. Конникова), свидетельствуют, что создание подростком особой позиции в коллективе и приобщение их к участию в общественно ценных делах взрослых могут не только снять аффективные переживания и конфликты, имеющие место в этом возрасте, но и создать у подростков подъем жизнедеятельности, вызвать положительные переживания и возбудить их творческую активность.

Значительный качественный сдвиг в психическом развитии происходит в старшем школьном возрасте, где определяющим фактором этого развития становится формирование научного и морального мировоззрения. На этом возрастном этапе собственные задачи и требования школьника, связанные в единую систему и воплощенные в некоторый нравственный образец, не только становятся побудителями его поведения, но и выполняют функцию организации всех других его потребностей и стремлений.

Чтобы понять решающую роль в формировании личности особенностей мотивационной сферы, возникших в старшем школьном возрасте, необходимо учесть некоторые данные о развитии самой этой сферы.

В результате нашей работы мы пришли к следующим предварительным выводам относительно характера человеческих потребностей и- их развития. Мы полагаем, что потребности человека различаются не только по своему содержанию и динамическим свойствам (сила, устойчивость и пр.), но и по своему строению: одни из них имеют прямой, непосредственный характер, другие — опосредствованы целью или сознательно принятым намерением.

Строение потребностей определяет и способ, каким они побуждают человека к действию. В первом случае побуждение идет прямо от потребности к действию и связано с непосредственным желанием выполнить данное действие. Наиболее отчетливо такого рода побуждения представлены в органических потребностях человека. Во втором случае (где имеет место опосредствованное строение потребностей) побуждение идет от сознательно поставленной цели и не только не совпадает с непосредственными желаниями человека, но может находиться к ним в антагонистическом отношении. Опосредствованные побуждения возникают в тех случаях, когда какая-либо достаточно сильная и устойчивая потребность не может быть удовлетворена прямо, а предполагает промежуточные действия, выполнять которые у ребенка нет непосредственного желания.

Таким образом, побуждения, идущие от сознательно поставленной цели или принятого намерения, свидетельствуют о том, что цель стала звеном в удовлетворении Непосредственной потребности человека и тем самым сделала опосредствованным способ ее удовлетворения. Характерной особенностью опосредствованной потребности является то, что цель, поставленная человеком (Шли принятая им), будучи связана с возможностью удовлетворения его непосредственной потребности, приобретает способность побуждать деятельность, не имеющую своей собственной побудительной силы.

Сказанное свидетельствует о том, что вместе с развитием ребенка потребности не только увеличиваются в своем числе, не только обогащаются и изменяются по своему содержанию, но и сами развиваются. Так же, как и другие психические процессы, они из непосредственных превращаются в опосредствованные, приобретая сознательный и произвольный характер.

Таким образом, возникновение опосредствованных потребностей (т. е. побуждений, идущих от сознательно поставленной цели) характеризует такой этап в развитии мотивационной сферы субъекта, который делает для него возможным сознательное управление своими потребностями и стремлениями.

Возвращаясь к психологической характеристике старшего школьника, мы можем теперь понять ту психологическую функцию, которую выполняет в формировании его личности складывающееся мировоззрение, и прежде всего система его моральных взглядов и убеждений. Моральное мировоззрение воплощает в себе нравственные стремления школьников и таким образом организует и сами эти. побуждения, и связанное с ними поведение учащихся.

Моральное мировоззрение начинает складываться задолго до старшего школьного возраста. Оно подготавливается, в частности, развитием у подростков идеальных образов людей, на которых они хотели бы походить. Однако только в юношеском возрасте моральное мировоззрение начинает представлять собой такую устойчивую систему нравственных идеалов и принципов, которая становится постоянно действующим нравственным побудителем, опосредствующим все их поведение, деятельность, отношение к окружающей действительности и к самому себе.

Эльконин Даниил Борисович (род. 29 февраля 1904) — советский психолог, один из крупнейших специалистов в области детской психологии, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент АПН СССР, зав. лабораторией диагностики психического развития школьника Института психологии АПН в Москве. Первые исследования Эльконина, касавшиеся проблем психического развития ребёнка, были выполнены под руководством Л. С. Выготского.

В дальнейшем Эльконин работал в тесном сотрудничестве с группой А. Н. Леонтьева, принимая активное участие в разработке проблемы деятельности и её роли в психическом развитии ребёнка, а также проблем формирования умственных действий. Элькониным выполнены фундаментальные исследования детской игры и речи,

психологических особенностей детей младшего школьного и подросткового возраста. Проведенные Элькониным совместно с В. В. Давыдовым исследования возрастных возможностей усвоения знаний привели к новому пониманию психологических основ обучения и к разработке экспериментальных программ и методов обучения, обеспечивающих полноценное усвоение детьми научных понятий и воспитание собственно теоретического мышления, начиная с первого класса школы. Соч.: Детская психология. М., 1960; Букварь. 2-е изд., Ч. 1. М.,1969, Ч. 2. М., 1972; Возрастные возможности усвоения знаний (ред.). М., 1966" Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков (совм. с Т. В. Драгуновой). М., 1967; Психология обучения младшего школьника. М., 1974; Психология игры. М., 1978.

Д. Б. Эльконин К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ1

Общественные способы действий с предметами не даны непосредственно как некоторые физические характеристики вещей. На предмете не написаны его общественное происхождение, способы действий с ним, способы и средства его воспроизведения. Поэтому овладение таким предметом невозможно путем адаптации, путем простого «уравновешивания» с его физическими свойствами. Внутренне необходимым становится особый процесс усвоения ребенком общественных способов действий с предметами. При этом физические свойства вещи выступают лишь как ориентиры для действий с нею.

При усвоении общественно выработанных способов действий с предметами происходит формирование ребенка как члена общества, включая его интеллектуальные, познавательные и физические силы. Для самого ребенка (как, впрочем, и для взрослых людей, непосредственно не включенных в организованный процесс воспитания w обучения) это развитие представлено прежде всего как расширение сферы и повышение уровня овладения действиями с предметами. Именно по этому параметру дети сравнивают свой уровень, свои возможности с уровнем и возможностями других детей и взрослых. В процессе такого сравнения взрослый открывается ребенку не только как носитель общественных способов действий с предметами, но и как человек, осуществляющий определенные общественные задачи.

Особенности открытия ребенком человеческого смысла предметных действий были показаны в ряде исследований. Так, Я. И. Фрадкина описала то, как на определенном этапе овладения предметными действиями маленький ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослого человека. Это находит свое проявление в своеобразном двойном назывании себя одновременно собственным именем и именем взрослого человека. Например, изображая действия взрослого человека, читающего газету или пишущего, ребенок говорит: «Миша-папа», а изображая действия по укладыванию куклы спать заявляет: «Вера-мама». Л. С. Савина в своем исследовании показала, как ребенок, однажды раскрыв человеческий смысл предметных действий, затем цепко держится за него, придавая этот смысл даже простым манипуляциям.

Эти исследования проведены на ограниченном материале развития предметных действий у детей раннего возраста. Но они дают основание предполагать, что овладение способами действий с предметами закономерно приводит ребенка к взрослому человеку как носителю общественных задач деятельности. Каков психологический механизм этого перехода в каждом конкретном случае и на каждом отдельном этапе развития — проблема дальнейших исследований.

Взрослый прежде всего выступает перед ребенком не со стороны случайных и индивидуальных качеств, а как носитель определенных видов общественной по своей природе деятельности, осуществляющей определенные задачи, вступающий при этом в разнообразные отношения с другими людьми и сам подчиняющийся определенным нормам. Но на самой деятельности взрослого человека внешне не указаны ее задачи и мотивы. Внешне она выступает перед ребенком как преобразование предметов и их производство. Осуществление этой деятельности в ее законченной реальной форме и во всей системе общественных отношений, внутри которых только и могут быть раскрыты ее задачи и мотивы, для детей недоступно. Поэтому становится необходимым особый процесс усвоения задач и мотивов человеческой деятельности и тех норм отношений, в которые вступают люди в процессе ее осуществления.

К сожалению, психологические особенности этого процесса исследованы явно недостаточно. Но есть основания предполагать, что усвоение детьми задач, мотивов и норм отношений, существующих в деятельности взрослых, осуществляется через воспроизведение или моделирование этих отношений в собственной деятельности детей, в их сообществах, группах и коллективах. Примечательно то, что в процессе этого, усвоения ребенок сталкивается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых нельзя осуществить деятельность взрослых. Таким образом, взрослый человек выступает перед ребенком как носитель новых и все более сложных способов действий с предметами, общественно выработанных эталонов и мер, необходимых для ориентации в окружающей действительности.

Итак, деятельность ребенка внутри систем «ребенок — общественный предмет» и «ребенок — общественный взрослый» представляет единый процесс, в котором формируется его личность.

Изложенные теоретические положения имеют прямое отношение к проблеме периодизации психического развития ребенка. Обратимся к фактическим материалам, накопленным в детской психологии. Из всего богатства исследований, проведенных психологами за последние 20—30 лет, мы выберем те, которые обогатили наши знания об основных типах деятельности детей. Рассмотрим кратко главнейшие из них.

1. До самого последнего времени не было ясности относительно предметно-содержательной характеристики деятельности младенцев. В частности, не был ясен вопрос о том, какая деятельность является в этом возрасте ведущей. Одни исследователи (Л. И. Божович и др.) считали первичной потребность ребенка во внешних раздражителях, а поэтому наиболее важным моментом — развитие у него ориентировочных действий. Другие (Ж. Пиаже и др.) основное внимание обращали на развитие сенсомоторно-манипулятивной деятельности. Третьи (Г. Л. Розенгард-Пупко) указывали на важнейшее значение общения младенца со взрослыми.

В последние годы исследования М. И. Лисиной и ее сотрудников убедительно показали существование у младенцев особой деятельности общения, носившего непосредственно-эмоциональную форму. «Комплекс оживления», возникающий на третьем месяце жизни, ранее рассматривавшийся как простая реакция на взрослого (наиболее яркий и комплексный раздражитель), в действительности является сложным по составу действием, имеющим задачу общения со взрослыми и осуществляемым особыми средствами. Важно отметить, что это действие возникает задолго до того, как ребенок начинает манипулировать с предметами, до формирования акта хватания. После формирования этого акта и ма-нипулятивной деятельности, осуществляемой со взрослыми, действия общения не растворяются в совместной деятельности, не сливаются с практическим взаимодействием со взрослыми, а сохраняют свое особое содержание и средства. Эти и другие исследования показали, что дефицит эмоционального общения (как, вероятно, и его избыток) оказывает решающее влияние на психическое развитие в этот период.

Таким образом, есть основания предполагать, что непосредственно-эмоциональное общение со взрослым представляет собой ведущую деятельность младенца, на фоне и внутри которой формируются ориентировочные и сенсомоторно-манипулятивные действия.

2, В этих же исследованиях был установлен переход ребенка — на границе раннего детства — к собственно предметным действиям, т, е. к овладению общественно выработанными способами действий с предметами. Конечно, овладение этими действиями невозможно без участия взрослых, которые показывают их детям, выполняют их совместно с детьми. Взрослый выступает хотя как и главный, но все же лишь как элемент ситуации предметного действия. Непосредственное эмоциональное общение с ним отходит здесь на второй план, а на первый выступает деловое практическое сотрудничество. Ребенок занят предметом и действием с ним. Эту связность ребенка полем непосредственного действия неоднократно , отмечал ряд исследователей. Здесь наблюдается своеобразный «предметный фетишизм»: ребенок как бы не замечает взрослого, который «закрыт» предметом и его свойствами.

Многие исследования советских и зарубежных авторов показали, что в этот период происходит интенсивное овладение предметно-орудийными операциями. В этот период формируется так называемый «практический интеллект». Детальные исследования генезиса интеллекта у детей, проведенные Ж. Пиаже и его сотрудниками, показывают также, что именно в этот период происходит развитие сенсомоторного интеллекта, подготавливающего возникновение символической функции.

Итак, есть основания полагать, что именно предметно-орудийная деятельность, в ходе которой происходит овладение общественно выработанными способами действий с предметами, является ведущей в раннем детстве.

Этому на первый взгляд противоречит факт интенсивного развития в этот период вербальных форм общения ребенка со взрослыми. Из бессловесного существа, пользующегося для общения со взрослыми эмоционально-мимическими средствами, ребенок превращается в говорящее существо, пользующееся относительно богатым лексическим составом и грамматическими формами. Однако анализ речевых контактов ребенка показывает, что речь используется им главным образом для налаживания сотрудничества со взрослыми внутри совместной предметной деятельности. Иными словами, она выступает как средство деловых контактов ребенка со взрослым. Более того, есть основания думать, что сами предметные действия, успешность их выполнения являются для ребенка способом налаживания общения со взрослыми. Само общение опосредуется предметными действиями ребенка. Следовательно, факт интенсивного развития речи как средства налаживания сотрудничества со взрослыми не противоречит положению о том, что ведущей деятельностью в этот период все же является предметная деятельность, внутри которой происходит усвоение общественно выработанных способов действий с предметами.

3. После работ Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и других в советской детской психологии твердо установлено, что в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра в ее наиболее развернутой форме (ролевая игра). Значение игры для психического развития детей дошкольного возраста многосторонне. Главное ее значение состоит в том, что благодаря особым игровым приемам (принятию ребенком на себя роли взрослого человека и его общественно-трудовых функций, обобщенному изобразительному характеру воспроизведения предметных действий и переносу значений с одного предмета на другой и т. д.) ребенок моделирует в ней отношения между людьми. На самом предметном действии, взятом изолированно, «не написано», ради чего оно осуществляется, каков его общественный смысл, его действительный мотив. Только тогда, когда предметное действие включается в систему человеческих отношений, в нем раскрывается его подлинно общественный смысл, его направленность на других людей. Такое «включение» и происходит в игре. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых фундаментальных смыслах человеческой деятельности. На этой основе у ребенка формируется стремление к общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности, которое является основным моментом готовности к школьному обучению. В этом заключается основное значение игры для психического развития, в этом заключается ее ведущая функция.

4. Л. С. Выготский в самом начале 30-х годов выдвинул положение о ведущем значении обучения для умственного развития детей школьного возраста. Конечно, не всякое обучение оказывает такое влияние на развитие, а только «хорошее». Качество обучения все более начинает оцениваться именно по тому воздействию, которое оно оказывает на интеллектуальное развитие ребенка. По вопросу о том, каким образом обучение влияет на умственное развитие, психологами проведено большое количество исследований. Здесь обозначились различные взгляды, которые нет возможности специально рассматривать в данной статье. Отметим лишь, что большинство исследователей, как бы они ни представляли себе внутренний механизм такого влияния, какое бы значение ни приписывали разным, сторонам обучения (содержанию, методике, организации), сходятся на признании ведущей роли обучения в умственном развитии детей младшего школьного возраста.

Учебная деятельность детей, т. е. та деятельность, в процессе которой происходит усвоение новых знаний и управление которой составляет основную задачу обучения, является ведущей деятельностью в этот период. В процессе ее осуществления ребенком происходит интенсивное формирование его интеллектуальных и познавательных сил. Ведущее значение учебной деятельности определяется и тем, что через нее опосредствуется вся система отношений ребенка с окружающими взрослыми вплоть до личностного общения в семье.

5. Выделение ведущей деятельности подросткового периода развития представляет большие трудности. Они связаны с тем, что для подростка основной деятельностью остается его учение в школе. Успехи и неудачи в школьном учении продолжают оставаться основными критериями оценки подростков со стороны взрослых. С переходом в подростковый возраст, в нынешних условиях Обучения, с внешней стороны также не происходит существенных изменений. Однако именно переход к подростковому периоду выделен в психологии как наиболее критический.

Естественно, что при отсутствии каких-либо перемен в общих условиях жизни и деятельности причину перехода к подростковому возрасту искали в изменениях самого организма, в наступающем в этот период половом созревании. Конечно, половое развитие оказывает влияние на формирование личности в этот период, но это влияние не является первичным. Как и другие изменения, связанные с ростом интеллектуальных и физических сил ребенка, половое созревание оказывает свое влияние опосредствованно, через отношения ребенка к окружающему миру, через сравнение себя со взрослыми и другими подростками, т. е. только внутри всего комплекса происходящих изменений.

В последние годы в исследованиях, проведенных под руководством Т. В. Драгуновой и Д. Б. Эльконина, было установлено, что в подростковом возрасте возникает и развивается особая деятельность, заключающаяся в установлении интимно-личных отношений между подростками. Эта деятельность была названа деятельностью общения. Ее отличие от других форм взаимоотношений, которые имеют место в деловом сотрудничестве товарищей, заключается в том, что основным ее содержанием является другой подросток, как человек с определенными личными качествами. Во всех формах коллективной деятельности подростков наблюдается подчинение отношений своеобразному «кодексу товарищества». В личном же общении отношения могут строиться не только на основе взаимного уважения, но и на основе полного доверия и общности внутренней жизни. Эта сфера общей жизни с товарищем занимает в подростковом периоде особо важное место. Формирование отношений в группе подростков на основе «кодекса товарищества» и особенно тех личных отношений, в которых этот «кодекс» дан наиболее выраженной формой, имеет важное значение для формирования личности подростка. «Кодекс товарищества» по своему содержанию воспроизводит наиболее общие нормы взаимоотношений, существующих между взрослыми людьми в данном обществе.

Деятельность общения является здесь своеобразной формой воспроизведения в отношениях между сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей. В процессе общения происходит углубленная ориентация в нормах этих отношений и их освоение.

Таким образом,, есть основания полагать, что ведущей деятельностью в этот период развития является деятельность общения, заключающегося в построении отношений с товарищами На основе определенных морально-этических норм, которые опосредствуют поступки подростков.

Дело, однако, не только в этом. Построенное на основе полного доверия и общности внутренней жизни, личное общение является той деятельностью, внутри которой оформляются общие взгляды . на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее — одним словом, формируются личные смыслы жизни. Тем самым в общении формируется самосознание как «социальное знание, перенесенное внутрь» (Л. С. Выготский). Благодаря этому создаются предпосылки для «возникновения новых задач и мотивов дальнейшей собственной деятельности, которая превращается в деятельность, направленную на будущее и приобретающую в связи с этим характер профессионально-учебной.

В кратком обзоре мы могли представить только самые важные факты, касающиеся содержательно-предметных характеристик ведущих типов деятельности, выделенных к настоящему времени. Эти характеристики позволяют разделить все типы на две большие группы.

В первую группу входят деятельности, внутри которых происходят интенсивная ориентация в основных смыслах человеческой деятельности и освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми. Это деятельности в системе «ребенок — общественный взрослый». Конечно, непосредственно-эмоциональное общение младенца, ролевая игра и интимно-личное общение подростков существенно различаются по своему конкретному содержанию, по глубине проникновения ребенка в сферу задач и мотивов деятельности взрослых, представляя собой своеобразную лестницу последовательного освоения ребенком этой сферы. Вместе с тем они общи по своему основному содержанию. При осуществлении именно этой группы деятельности происходит преимущественное развитие у детей мотивационно-потребностной сферы.

Вторую группу составляют деятельности, внутри которых происходит усвоение общественно выработанных способов действий с предметами и эталонов, выделяющих в предметах те или иные их стороны. Это деятельности в системе «ребенок — общественный предмет». Конечно, разные виды этой группы существенно отличаются друг от друга. Манипулятивно-предметная деятельность ребенка раннего возраста и учебная деятельность младшего школьника, а тем более учебно-профессиональная деятельность старших подростков внешне мало похожи друг на друга. В самом деле, что общего между овладением предметным действием с ложкой или стаканом и овладением математикой или грамматикой? Но существенно общим в них является то, что все они выступают как элементы человеческой культуры. Они имеют общее происхождение и общее место в жизни общества, представляя собой итог предшествующей истории. На основе усвоения общественно выработанных способов действий с этими предметами происходят все более глубокая ориентировка ребенка в предметном мире и формирование его интеллектуальных сил, становление ребенка как компонента производительных сил общества.

Необходимо подчеркнуть, что когда мы говорим о ведущей деятельности и ее значении для развития ребенка в тот или иной период, то это вовсе не означает, будто одновременно не осуществляемся развитие, по другим направлениям. Жизнь ребенка в каждый период многогранна, и деятельности, посредством которых' она осуществляется, многообразны. В жизни возникают новые виды деятельности, новые отношения ребенка к действительности. Их возникновение и их превращение в ведущие не отменяет прежде существовавших, а лишь меняет их место в общей системе отношений ребенка к действительности, которые становятся все более

богатыми.

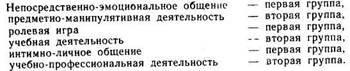

Если расположить выделенные нами виды деятельности детей по группам в той последовательности, в которой они становятся ведущими, то получится следующий ряд:

Таким образом, в детском развитии имеют место, с одной стороны, периоды, в которые происходит преимущественное освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми и на этой основе развитие мотивационно-потребностной сферы, с другой стороны, периоды, в которые происходит преимущественное освоение общественно выработанных способов действий с предметами и на этой основе формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технических возможностей.

Рассмотрение последовательной смены одних периодов другими позволяет сформулировать гипотезу о периодичности процессов психического развития, заключающейся в закономерно повторяющейся смене одних периодов другими. Вслед за периодами, в которые происходит преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы, закономерно следуют периоды, в которые идет преимущественное формирование операционно-технических возможностей детей. Вслед за периодами, в которые идет преимущественное формирование операционно-технических возможностей детей, закономерно следуют периоды преимущественного развития мотивационно-потребностной сферы.

В советской и зарубежной детской психологии накоплен значительный материал, дающий основание для выделения двух резких переходов в психическом развитии детей. Это, во-первых, переход от раннего детства к дошкольному возрасту, известный в литературе как «кризис трех лет», и, во-вторых, переход от младшего школьного возраста к подростковому, известный в литературе под названием «кризиса полового созревания». Сопоставление симптоматики этих двух переходов показывает наличие между ними большого сходства. В обоих переходах имеют место появление тенденции к самостоятельности и ряд негативных проявлений, связанных с отношениями со взрослыми. При введении этих переломных точек в схему периодов детского развития мы получим общую схему периодизации детства на эпохи, периоды и фазы.

Каждая эпоха состоит из закономерно связанных между собой двух периодов. Она открывается периодом, в котором преимущественно осуществляются усвоение задач, мотивов и норм человеческой деятельности и развитие мотивационно-потребностнои сферы. Здесь подготавливается переход ко второму периоду, в котором происходят преимущественное усвоение, способов действий с предметами и формирование операционно-технических возможностей.

Все три эпохи построены по одному и тому же, принципу и состоят из закономерно связанных двух периодов. Переход от одной эпохи к следующей происходит при возникновении несоответствия между операционно-техническими возможностями ребенка и задачами и мотивами деятельности, на основе которых они формировались. Переходы от одного периода к другому и от одной фазы к другой внутри периода изучены в психологии очень слабо.

В чем теоретическое и практическое значение гипотезы о периодичности процессов психического развития и построенной на ее основе схемы периодизации?

Во-первых, ее основное теоретическое значение мы видим в том, что она позволяет преодолеть существующий в детской психологии разрьцз между развитием мотивационно-потребностнои и интеллектуально-познавательной сторон личности, позволяет показать противоречивое единство этих сторон развития личности. Во-вторых, эта гипотеза дает возможность рассмотреть процесс психического развития не как линейный, а как идущий по восходящей спирали. В-третьих, она открывает путь к изучению связей, существующих между отдельными периодами, к установлению функционального значения всякого предшествующего периода для наступления последующего. В-четвертых, наша «гипотеза направлена на такое расчленение психического развития на эпохи и стадии, которое соответствует внутренним законам этого развития, а не каким-либо внешним по отношению к нему факторам.

Практическое значение гипотезы состоит в том, что она помогает приблизиться к решению вопроса о сензитивности отдельных периодов детского развития к определенному типу воздействий, помогает по-новому подойти к проблеме связи между звеньями существующей системы образовательных учреждений. Согласно требованиям, вытекающим из этой гипотезы, там, где в системе наблюдается разрыв (дошкольные учреждения — школа), должна существовать более органичная связь. Наоборот, там, где ныне существует непрерывность (начальные классы — средние классы), должен быть переход к новой воспитательно-образовательной системе.

Массен (Mussen) Пауль (род. 21 марта 1922) — американский психолог, профессор университета Беркли в Калифорнии (с 1956). Основные работы Массена посвящены исследованию развития ребёнка, отношений между детьми и родителями, а также проблеме культура и личность. Соч.: Child Development and Personality (совм. с J. Conger, J. Kagan). Конгер (Conger) Джон (род. 27 февраля 1921) — американский психолог, профессор Колорадского университета (с 1957). Известен своими работами в области психопатологии, психосоматики, развития личности детей и подростков, Соч.: Adolescence and youth: psy-

chological development in changing world. N. Y., 1973; Child development and personality (совм. с Р. Mussen), 4-th ed. N. Y., 1974. Каган (Kagan) Джером (род. 25 февраля 1929) — американский психолог, президент (с 1963) отделения психологии развития американской психологической ассоциации, профессор психологии Гарвардского университета (с 1964).