Экзистенциальный вакуум

Экзистенциальный вакуум — явление широко распространенное в наши дни. Это вполне понятно и может быть объяснено той двойной потерей, которой подвергся человек с тех пор, как стал действительно человеком. В начале человеческой истории человек потерял некоторые из основных животных инстинктов, которые определяли поведение животного и посредством которых оно охранялось. Такая защита, подобно раю, закрыта для человека навсегда; человек должен совершать выбор. Вдобавок к этому при последующем развитии человек претерпел вторую потерю: традиции, которые служили опорой его поведения, сейчас быстро разрушаются. Никакой инстинкт не говорит ему, что он вынужден делать, никакая традиция не подсказывает ему, что он должен делать, вскоре он уже не знает, что он хочет делать. Все больше и больше он начинает руководствоваться тем, что заставляют его делать другие, все в большей степени становясь жертвой конформизма.

Экзистенциальный вакуум проявляется в основном в состоянии скуки. Теперь вполне понятен Шопенгауэр, когда он говорил, что человечество, по-видимому, обречено вечно колебаться между двумя крайностями — нуждой и скукой. Действительно, скука в наше время часто ставит перед психиатром гораздо больше проблем, нежели нужда. И эти проблемы растут с угрожающей быстротой, так как процесс автоматизации, по-видимому, приведет к значительному увеличению свободного времени. Беда состоит в том, что большинство не знает, что же делать со вновь образовавшимся свободным временем.

Давайте задумаемся, например, о «воскресных неврозах» — таком виде депрессии, которая охватывает многих при сознании недостатка содержания в своей жизни, когда обрывается натиск недельных занятий и становится очевидна пустота своего существования. Немало случаев самоубийства можно было бы объяснить экзистенциальным вакуумом. Такие широко распространенные явления, как алкоголизм и юношеская преступность, будут непонятны до тех пор, пока мы не обнаружим экзистенциальный вакуум, лежащий в их основе. Это справедливо также и по отношению к преступникам, и по отношению к кризисам пожилых людей.

Более того, существуют различные скрытые формы и ложные проявления, за которыми обнаруживается экзистенциальный вакуум. Иногда фрустрированная потребность в смысле жизни компенсируется стремлением к власти, включая наиболее примитивную форму воли к власти — желание денег. В других случаях место фрустрированной потребности в смысле жизни занимает стремление к удовольствию. Экзистенциальная фрустрация поэтому часто приводит к сексуальной'компенсации. В таких случаях мы наблюдаем сильное сексуальное влечение, разросшееся на почве экзистенциального вакуума. Аналогичное явление имеет место в случае невроза! Поэтому логотерапия назначается не только в нусоген-ных случаях, как было отмечено выше, но также и в психогенных случаях, в частности в тех, что я назвал «псевдосоматогенными неврозами».

Давайте теперь рассмотрим то, как мы должны вести себя, если пациент спрашивает, что есть смысл жизни.

смысл жизни

Я сомневаюсь, что врач может ответить на этот вопрос одной общей фразой, так как смысл жизни различается от человека к человеку, изо дня в день, от часа к часу. Поэтому важен не смысл жизни вообще, а скорее специфический смысл жизни данной личности в данный момент времени. Постановку вопроса о смысле жизни, когда он задан вообще, можно сравнить с вопросом, поставленным перед чемпионом по шахматам: «Скажите, учитель, какой самый хороший ход в мире?» Просто не существует такой вещи, как наилучший или просто хороший ход, в отрыве от конкретной игровой ситуации, в отрыве от конкретной личности противника. То же самое справедливо и в отношении человеческого существования. Мы не должны искать абстрактного смысла жизни. У каждого свое собственное призвание и миссия в жизни, каждый должен выносить в душе конкретное предназначение, которое требует своей реализации. Человеческую жизнь поэтому нельзя переместить с места на место, жизнь конкретного человека неповторима. Итак, задача каждого — единственна, как единственны и специфические возможности ее существования.

Логотерапия видит в ответственности перед жизнью самую сущность человеческого существования.

СУЩНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Объявляя, что человек — творец ответственности и должен актуализировать потенциальный смысл своей жизни, я хотел подчеркнуть, что истинный смысл жизни скорее можно найти в мире, чем внутри человека, или внутри его психики, даже если бы она была закрытой системой. Человеческое существование есть скорее са-мотрансценденция, нежели самоактуализация. Самоактуализация не может быть возможной целью еще и по той простой причине, что чем больше человек будет за нее бороться, тем больше он будет терять ее, так как только в той степени, в которой человек отдает себя осуществлению своего жизненного смысла, он также и актуализирует, проявляет себя. Другими словами, самоактуализация не может быть достигнута, если она замыкается на саму себя. Она достижима только тогда, когда является побочным эффектом самотрансценденции.

Согласно логотерапии мы можем обнаружить смысл жизни тремя путями: 1) совершая дело (подвиг); 2) переживая ценности; 3) путем страдания. Первый путь, путь достижения или осуществления цели, — очевиден. Второй и третий — требуют дальнейшего рассмотрения.

смысл любви

Любовь является единственным способом понять другого человека в глубочайшей сути его личности. Никто не может осознать суть другого человека до того, как полюбил его. В духовном акте любви человек становится способным увидеть существенные черты и особенности любимого человека, и, более того, он видит потенциальное в нем, то, что еще не выявлено, но должно быть выявлено. Кроме того, любя, любящий человек заставляет любимого актуализировать свою потенциальность. Помогая осознать то, кем он может быть и кем он будет в будущем, он превращает эту потенциальность в истинное.

В логотерапии любовь не рассматривается как простой эпифеномен сексуальных влечений и инстинктов в смысле так называемой сублимации. Любовь столь же основной феномен, как и секс. В норме секс является способом выражения любви. Секс оправдан, даже необходим, коль скоро он является проводником любви.

Третий способ найти смысл жизни — страдание.

СМЫСЛ СТРАДАНИЯ

Когда человек сталкивается с безвыходной и неотвратимой ситуацией, когда он становится перед лицом судьбы, которая никак не может быть изменена, например при неизлечимой болезни или при стихийном бедствии, ему представляется случай актуализировать высшую ценность, осуществить глубочайший смысл, смысл страдания. Потому что высшая сущность — наше отношение к страданию, отношение, в котором мы берем на себя страдание.

Позвольте мне привести следующий пример. Однажды пожилой практикующий врач консультировался у меня по поводу своей серьезной депрессии. Он не мог пережить потерю своей супруги, которая умерла два года назад и которую он любил больше всего на свете. Но как я мог помочь ему? Что я мог ему сказать? Я отказался вообще от каких-либо разговоров и вместо этого поставил перед ним вопрос: «Что было бы, доктор, если бы вы умерли первым, а жена ваша осталась бы в живых?» «О, — сказал он, — для нее это было бы ужасно, как бы она страдала!» После этого я заметил: «Видите, доктор, каким страданием ей бы это обошлось, и именно вы заставили бы ее так страдать. Но теперь вы платите за это, оставшись в живых и оплакивая ее». Он не сказал ни слова, только пожал мою руку и молча ушел. Страдание каким-то образом перестает быть страданием в тот момент, когда обнаруживается его смысл, как например, смысл жертвенности.

Конечно, этот случай не был терапией в обычном смысле, во-первых, потому, что отчаяние в данном случае не было болезнью, и, во-вторых, потому что я не мог изменить его судьбу, я не мог возвратить ему супругу. Но в тот момент я сумел изменить его отношение к своей неизменной судьбе. Именно с этого мгновения от смог, наконец, увидеть смысл своего страдания. И это — один из основных принципов логотерапии: основное дело человека вовсе не в получении удовольствия или избегания боли, а скорее в видении смысла своей жизни. Поэтому человек готов даже страдать, при условии, что его страдание имеет смысл.

Существуют ситуации, которые лишают человека возможности делать какое-либо дело или наслаждаться жизнью: неизбежность страдания не может быть преодолена. В принятии этой неизбежности страдать жизнь обретает смысл в своей высшей точке, она сохраняет свой смысл буквально на грани. Другими словами, смысл жизни безусловен, так как он включает даже потенциальный смысл страдания.

МИМОЛЕТНОСТЬ ЖИЗНИ

К таким вещам, которые лишают жизнь смысла, принадлежит не только страдание, но и сама смертность человека, не только отчаяние, но и страх смерти.

Мимолетность нашего существования несомненно создает его бессмысленность. Но она же формирует нашу ответственность, так как все зависит от реализации по существу временных возможностей. Челов.ек постоянно делает выбор из массы существующих возможностей, которая из них будет обречена на несуществование, а какая будет актуализована. Какой-то выбор будет сделан раз и навсегда — этот бессмертный след на песке времени! В каждое мгновение человек должен решать, плохо или хорошо то, что будет памятником его существованию.

КРИТИКА ПАНДЕТЕРМИНИЗМА

Психоанализ часто обвиняли в так называемом пансексуализ-ме. Я, как и многие, сомневаюсь, что этот упрек когда-либо был правильным. Однако существует, как мне кажется, более ошибочное и опасное утверждение. Это то, что я называю «пандетерми-низмом». Под последним я подразумеваю такой взгляд на человека, который отрицает его способность противостоять любым возможным условиям.

Человек не обусловлен и не детерминирован полностью обстоятельствами, он сам определяет, стать ли над ними. Другими словами, человек в конечном счете самодетерминирован. Человек не просто существует, но всегда решает, каким будет его существование, чем он станет в следующий момент.

Индивидуальная личность остается полностью непредсказуемой. Основанием любого предсказания являются биологические, психологические и социальные условия. Основной же чертой человеческого существования является способность человека встать над такими условиями и переступить за их пределы. Таким образом, человек, в конечном счете преодолевает самого себя, человек — это самотрансцендирующее существо.

Вы можете предсказать перемещение машины или автомата, вы можете даже попытаться предсказать механизмы или «динамику» человеческой психики: но человек — нечто большее, чем психика.

ГУМАНИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЯ

Слишком долго, около полувека, психиатрия пыталась рассматривать человеческую душу как механизм ,и, следовательно, терапию душевных заболеваний как технику. Я утверждаю, что этот сон существовал только во сне. Теперь на горизонте стала маячить не психологизированная медицина, а скорее гуманизированная психиатрия.

Врач, продолжающий тем не менее рассматривать свою роль главным образом, как роль техника, должен признаться, что он видит больного не иначе как машину, вместо того чтобы видеть человека по ту сторону болезни!

Человек не есть еще одна вещь среди вещей, вещи определяют друг друга, но человек в конце концов сам себя определяет. То, чем он станет, это, наряду с ограничениями, накладываемыми его способностями и окружением, определяется тем, что он делает из самого себя. В концентрационном лагере, например, в этой живой лаборатории и в испытаниях на этой земле, мы были свидетелями того, что некоторые из наших товарищей вели себя как свиньи, в то время как другие были святыми. Человек имеет в себе обе эти возможности, и то, которая из них будет актуализо-' вана, зависит от его решения, а не от условий.

С. Л. Рубинштейн САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ'

' Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946.

Процесс становления человеческой личности включает в себя как неотъемлемый компонент формирование его сознания и самосознания. Личность как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Если нельзя свести Личность к ее самосознанию, к Я, то нельзя и отрывать одно от другого. Поэтому вопрос, который встает перед нами в плане психологического изучения личности, это вопрос о ее самосознании, о личности как Я, которое в качестве субъекта сознательно присваивает себе все, что делает человек, относит к себе все исходящие от него дела и поступки и сознательно прини- мает на себя за них ответственность в качестве их автора и творца.

Прежде всего, это единство личности как сознательного субъекта, обладающего самосознанием, не представляет собой изначальной данности. Известно, что ребенок далеко не сразу осознает себя как Я; в течение первых лет он сам сплошь и рядом называет себя по имени, как называют его окружающие; он существует сна- чала даже для самого себя скорее как объект для других людей, чем как самостоятельный по отношению к ним субъект. Осознание себя как Я является, таким образом, результатом развития.

Единство организма как единого целого и реальная самостоя- тельность его органической жизни являются первой материальной предпосылкой единства личности, но это только предпосылка. И соответственно этому элементарные психические состояния общей органической чувствительности («синестезии»), связанные с органическими функциями, являются, очевидно, предпосылкой единства самосознания, поскольку клиника показала, что элементарные, гру-бые нарушения единства сознания в патологических случаях так называемого раздвоения, или распада личности (деперсонализа-'ции), бывают связаны с нарушениями органической чувствительности. Но это отражение единства органической жизни в общей органической чувствительности является разве только предпосыл- кой для развития самосознания, а никак не его источником. Подлинный источник и движущие силы развития самосознания нужно искать в растущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его взаимоотношений с окружающими.

Не сознание рождается из самосознания, из Я, а самосознание возникает в ходе развития сознания личности, по мере того, как она реально становится самостоятельным субъектом. Прежде чем стать субъектом практической и теоретической деятельности, Я само формируется в ней. Реальная, не мистифицированная история развития самосознания неразрывно связана с реальным развитием личности и основными событиями ее жизненного пути.

Первый этап в реальном формировании личности как самостоятельного субъекта, выделяющегося из окружающего, связан с овладением собственным телом, с возникновением произвольных движений. Эти последние вырабатываются в процессе формирования первых предметных действий.

Дальнейшей ступенькой на этом же пути является начало ходьбы, самостоятельного передвижения. И в этом втором, как и в первом случае, существенна не только сама по себе техника этого дела, сколько то изменение во взаимоотношениях индивида с окружающими людьми, к которому приводит возможность самостоятельного передвижения, так же как и самостоятельного овладения предметом посредством хватательных движений. Одно, как и другое, одно вместе с другим порождает некоторую самостоятельность ребенка по отношению к другим людям. Ребенок реально начинает становиться относительно самостоятельным субъектом различных действий, реально выделяясь из окружающего. С осознанием этого объективного факта и связано зарождение самосознания личности, первое представление ее о своем #. При этом человек осознает свою самостоятельность, свое выделение в качестве самостоятельного субъекта из окружения лишь через свои отношения с окружающими его людьми, и он приходит к самосознанию, к познанию собственного Я через познание других людей. Не существует Я вне отношений к ТЫ, и не существует самосознания вне осознания другого человека как самостоятельного субъекта. Самосознание является относительно поздним продуктом развития сознания, предполагающим в качестве своей основы реальное становление ребенка практическим субъектом,, сознательно выделяющимся из окружения.

Существенным звеном в ряде основных событий в истории становления самосознания является и развитие речи. Развитие речи, являющейся формой существования мышления и сознания в целом, играя значительную роль в развитии сознания ребенка, вместе с тем существенно увеличивает возможности ребенка, изменяя таким образом взаимоотношения ребенка с окружающими. Вместо того чтобы быть лишь объектом направляющихся на него действий окружающих, его взрослых, ребенок, овладевая речью, приобретает возможность направлять действия окружающих его людей по своему желанию и через посредство других людей воздействовать на мир. Все эти изменения в поведении ребенка ив его взаимоотношениях с окружающими порождают, осозн"аваясь, изменения в его сознании, а изменения в его сознании, в свою очередь, ведут к изменению его поведения и его внутреннего отношения к другим людям.

В развитии личности и ее самосознания существует целый ряд ступеней. В ряду внешних событий жизни личности сюда включается все, что реально делает человека самостоятельным субъектом общественной и личной жизни, как-то: сначала у ребенка развивающаяся способность к самообслуживанию и, наконец, у юноши, у взрослого, начало собственной трудовой деятельности, делающей его материально независимым; каждое из этих внешних событий имеет и свою внутреннюю сторону; объективное, внешнее изменение взаимоотношений человека с окружающими, отражаясь в его сознании, изменяет и внутреннее, психическое состояние человека, перестраивает его сознание, его внутреннее отношение и к другим людям, и к самому себе.

Однако этими внешними событиями и теми внутренними изменениями, которые они вызывают, никак не исчерпывается процесс становления и развития личности. Они закладывают лишь фундамент, создают лишь основу личности, осуществляют лишь первую, грубую ее формовку; дальнейшие достройка и отделка связаны с другой, более сложной внутренней работой, в которой формируется личность в ее самых высших проявлениях.

Самостоятельность субъекта никак не исчерпывается способностью самостоятельно выполнять те или иные задания. Она включает еще более существенную способность самостоятельно, сознательно ставить перед собой те или иные задания, цели, определять направление своей деятельности. Это требует большой внутренней работы, предполагает способность самостоятельно мыслить и связано с выработкой цельного мировоззрения. Лишь у подростка, у юноши совершается эта работа; вырабатывается критическое мышление, формируется мировоззрение; к тому же приближение поры вступления в самостоятельную жизнь невольно с особой остротой ставит перед юношей вопрос о том, к чему он пригоден, к чему у него особые склонности и способности; это заставляет серьезно задуматься над самим собой и приводит к значительному развитию у подростка и юноши самосознания. Развитие самосознания проходит при этом через ряд ступеней — от наивного неведения в отношении самого себя ко все более углубленному самопознанию, соединяющемуся затем со все более определенной и иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе этого развития самосознания центр тяжести для подростка все более переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от отражения более или менее случайных черт к характеру в целом. С этим связаны осознание — иногда преувеличенное — своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность в более высоком плане.

В каком-то очень широком смысле все переживаемое человеком, все психическое содержание его жизни входит в состав личности. Но в более специфическом смысле своим, относящимся к его Я, человек признает не все, что отразилось в его психике, а только то, что было им пережито в специфическом смысле этого слова,

войдя в историю его внутренней жизни. Не каждую мысль, посетившую его сознание, человек в равной мере признает своей, а только такую, которую он не принял в готовом виде, а освоил, продумал, т. е. такую, которая явилась результатом какой-то собственной его деятельности. Точно так же и не всякое чувство, мимолетно коснувшееся его сердца, человек в равной мере признает своим, а только такое, которое определило его жизнь и деятельность. Но все это — и мысли, и чувства, и точно так же желания — человек по большей части в лучшем случае признает своим, в собственное же Я он включит лишь свойства своей личности — свой характер и темперамент, свои способности — и к ним присоединит он разве мысль, которой он отдал все свои силы, и чувства, с которыми срослась вся его жизнь.

Реальная личность, которая, отражаясь в своем самосознании, осознает себя как Я, как субъекта своей деятельности, является общественным существом, включенным в общественные отношения и выполняющим те или иные общественные функции. Реальное бытие личности существенно определяется ее общественной ролью: поэтому отражаясь в ее самосознании, эта общественная роль тоже включается человеком в его Я-

Самосознание человека, отражая реальное бытие личности, делает это — как и сознание вообще — не пассивно, не зеркально. Представление человека о самом себе, даже о собственных своих психических свойствах и качествах, далеко не всегда адекватно их отражает; мотивы, которые человек выдвигает, обосновывая перед другими людьми и перед самим собой свое поведение, даже и тогда, когда он стремится правильно осознать свои побуждения и субъективно вполне искренен, далеко не всегда объективно отражают его побуждения, реально определяющие его действия. Самосознание человека не дано непосредственно в переживаниях, оно является результатом познания, для которого требуется осознание реальной обусловленности своих переживаний. Оно может быть более или менее адекватно. Самосознание, включая то или иное отношение к себе, тесно связано и с самооценкой. Самооценка человека существенно обусловлена мировоззрением, определяющим нормы оценки.

Самосознание не изначальная данность, присущая человеку, а продукт развития. В ходе этого развития, по мере того как человек приобретает жизненный опыт, перед ним не только открываются все новые стороны бытия, но и происходит более или менее глубокое переосмысливание жизни. Этот процесс ее переосмысливания, проходящий через всю жизнь человека, образует самое сокровенное и основное содержание его внутреннего существа, определяющее мотивы его действий и внутренний смысл тех задач, которые он разрешает в жизни. Способность, вырабатывающаяся в ходе жизни у некоторых людей, осмыслить жизнь в большом плане и распознать то, что в ней подлинно значимо, умение не только изыскать средства для решения случайно всплывших задач, но и определить самые задачи и цель жизни так, чтобы по-настоящему

знать, куда в жизни идти и зачем, это нечто бесконечно превосходящее

всякую ученость, хотя бы и располагающую большим запасом специальных знаний

это драгоценное и редкое свойство - мудрость

Мейли ( Meili ) Ришар (род. 28 февраля 1900) — швейцарский психолог, профессор Берлинского университета, издатель журнала «Schweizerische Zeitschrift fur Psychologies, член многих психологических организаций, известен своими работами по факторному анализу (личности), по генети-

ческой психологии, по тестам интеллекта.

Соч.: Das Problem der 'Validation der Methoden der Personlichkeitsuntersuch-ung, Z. diagn. Psychol. Pers. For-schung (1958); An fange der Charak-terentwicklung, Beitrage zur geneti-schen Charakterologie, No 1, Berne (1957).

P. Мейли РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ Я'

А. Я КАК СУБЪЕКТ

Экспериментальная психология. Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. Вып. V, М., 1975.

Джемс (1890) ввел весьма полезное различение понятий Я и МОЕ. Под первым понимается более ограниченное и четкое ощущение Я- Оно выражает то обстоятельство, что человек чувствует себя субъектом своих действий, своего восприятия, своих эмоций и осознает свое тождество и неразрывность с тем, чем он был накануне. Это непосредственное переживание, иногда определяемое как точечное (Клапаред (1924), например, просил своих испытуемых указать, в каком месте их тела локализовано это переживание), не имеет никакого конкретного содержания, и его можно рассматривать как оборотную сторону центрации субъективной системы. Некоторые наблюдения, особенно относящиеся к патологии, показывают, что это ощущение Я может быть более или менее отчетливым, выраженным или диффузным. В случаях деперсонализации и при так называемой «утрате Я» оно может частично отсутствовать, хотя некоторые авторы, например Ясперс, отрицают, что человек может полностью утратить ощущение того, что он является субъектом своих действий и чувств. Напротив, Коффка (1935), как и многие другие, допускает возможность сознательных переживаний, не сопровождаемых ощущением Я, и приводит в качестве примера рассказ одного горца о том, как он очнулся в ле-

дяной трещине, в которую он свалился, потеряв сознание. Психоаналитик Федерн (1952), наиболее продвинувший вперед изучение феноменологии Я, рассказывает о своем пациенте, постоянно твердившем: «Я уже больше не я». Это утверждение прекрасно иллюстрирует всю сложность таких явлений, при описании которых языковые средства, видимо, не всегда достаточны для того, чтобы точно отразить переживаемые ощущения.

С помощью таких интроспективных отчетов можно установить только то, что существуют различные степени ощущения Я, что вполне совместимо с гипотезой, что это ощущение зависит от степени центрации субъективной системы, которая в патологических случаях может быть очень низкой или даже совсем отсутствовать.

Б. МОЕ

Для психологии личности термин МОЕ представляет значительно больший интерес, поскольку он связан с индивидуальным содержанием. Он обозначает один из важнейших аспектов Я, и можно только сожалеть о том, что психологи до сих пор не подвергли его систематическому изучению. Действительно, в этом вопросе мы нисколько не продвинулись вперед со времен Джемса, обозначавшего с помощью этого термина все то, что субъект считает относящимся к его Я, и прежде всего, разумеется, свое тело. Однако при более внимательном рассмотрении уже здесь намечается дифференциация: некоторые части тела, такие, как голова, глаза, сердце, видимо, более тесно связаны с ощущением МОЕ, чем, например, пальцы ног или ногти; известно также, что у маленького ребенка различные части тела только постепенно включаются в общий образ тела. Федерн, в частности, изучал то, что он назвал «границами Я», при различных типах душевных болезней и описал изменения таких границ на протяжении довольно короткого времени. Границы МОЕГО не совпадают с поверхностью тела. Некоторые объекты, близкие нам люди, воспоминания, мысли в равной мере могут стать МОИМИ. Принадлежность объекта к МОЕ наиболее отчетливо проявляется в том, что при утрате его мы реально чувствуем себя «лишенными чего-то». Реакция на посягательство на МОЕ является объективным критерием, позволяющим, минуя интроспекцию, определить его границы. Такое исследование, однако, еще не проводилось. Оно, несомненно, выявило бы, помимо больших индивидуальных различий в патологических случаях, тот факт, что эти границы довольно размыты и МОЕ постепенно переходит в НЕ МОЕ. Напротив, в случае нормального человека в поле нашего зрения оказался бы индивид совершенно иного рода, у которого граница между МОЕ и НЕ МОЕ может оказаться довольно четкой. МОЕ можно сравнивать с территорией, которую защищает животное и на которой оно атакует постороннего, и тем самым проиллюстрировать некоторые его аспекты. Вмешательство другоголица может в отдельных случаях вызвать сужение сферы МОЕ, аналогичное сужению поля действия, вследствие чего иногда возникает чувство утраты или обеднения.

Это понятие МОЕ имеет некоторое отношение (еще не уточненное экспериментально) к понятию «ценность». В самом деле, можно предположить, что чем большей ценностью для человека обладает вещь, тем больше вероятность того, что она станет частью его МОЕ. Может быть, следует поменять местами члены этой формулы и сказать, что в основе субъективной иерархии ценностей лежит структура МОЕ. Мало вероятно, например, что человек, пренебрежительно относящийся к материальным ценностям, включит в МОЕ свой счет в банке, тогда как скупец, безусловно, поступит таким образом.

В. Я. В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Известно, что для Фрейда в течение очень долгого времени сущность личности заключалась в ОНО, в подсознательном, и что все те факты, о которых мы только что говорили, представляли для него немалый интерес. Фрейд стремился найти силу, противостоящую побуждениям. Он назвал ее сначала «цензура», и только в 1922 г. в «Я и ОНО» — пожалуй, одной из его наиболее важных для психологии работ — понятие Я утвердилось наконец в психоаналитической теории в качестве важной инстанции личности. Я для Фрейда — это центр, регулирующий процесс сознательной адаптации. Он включает в себя восприятие, интеллект и моторику. Все, что может стать осознанным, принадлежит Я, содержащему, однако, определенную долю бессознательного.

Такая концепция Я, достаточная для того, чтобы объяснить механизмы защиты против либидозных побуждений, с теоретической точки зрения не является удовлетворительной. Эта инстанция оказывается, с одной стороны, средоточием познавательных и исполнительных функций и в то же время она включает в себя волю и фактические цели. Фрейд сравнивал действие Я со всадником, сидящим верхом на лошади-побуждениях, которой он должен командовать и управлять. Однако ответ на вопрос, откуда черпается сила для борьбы с ОНО, все еще не получен. В итоге психоаналитическое Я включает в себя всю личность, за исключением биологических побуждений; совершенно очевидно, что польза от такого широкого понятия не может быть велика. Употребление его скорее ведет к затушевыванию проблем, чем к их решению.

Систематическое изучение этого комплекса, называемого Я, приводит нас к выделению в нем нескольких аспектов.

1. Центрация большинства психических функций и явлений, упомянутых нами в связи с «Я-субъектом»;

2. Совокупность объектов, определяющих «содержание Я», или его поле;

3. «Защитные механизмы»; в более общем смысле это совокупность небиологических побуждений, существование которых впервые особенно подчеркивал А. Адлер. Они направлены на защиту, я также укрепление чувства своей силы и ценности.

познавательные и исполнительные функции теряют здесь свое значение, несмотря и:; то, что Фрейд отвел им центральное место в комплексе Я. Они могут лишь- служить субъективным потребностям, однако их развитие предполагает, как мы знаем, полное освобождение от всякого субъективизма. Гартман (1937), один из психоаналитиков, наиболее систематически изучавший эту проблему, пришел к выводу о необходимости различения в Я конфликтной сферы и нейтральной сферы, состоящей именно из познавательных функций. Согласно нашему генетическому представлению, они определяются объективной системой, тогда как другие явления, включаемые в понятие Я, относятся, по-видимому, к субъективной системе. Ее центрация, как мы уже видели, объясняет ощущение Я, определяет МОЕ и является источником побуждений Я-

. Современное состояние наших знаний не позволяет нам говорить о системе Я в строгом смысле этого слова, и даже есть некоторая опасность злоупотребления понятием Я, поскольку оно превращается в синоним понятия «личность», теряя при этом собственное специфическое содержание. Если мы и пользуемся термином Я, то только потому, что очень удобно обозначить одним словом совокупность трех упомянутых выше аспектов, не подразумевая под ним целостную инстанцию, нечто вроде личности в личности. Очень близкой точки зрения придерживается Олпорт (1958), предлагая не прибегать больше в теории личности просто к понятию Я — необходимо всякий раз уточнять, идет ли речь об осознании себя, образе себя, самооценке или расширении Я- Экспериментальное исследование этих проблем осуществляется частично в мотивациониом плане (потребность в самоутверждении и защите).

ОБРАЗ САМОГО СЕБЯ

Мы должны упомянуть еще одно направление, связанное с понятиен «образ самого себя». Этот образ, видимо, лучше отражает то, что подразумевается под ощущением Я- Была сделана первая попытка экспериментально осветить те проблемы, изучение которых до счх пор осуществлялось только в клинике; и хотя полученные результаты едва ли можно считать окончательными, мы расскажем о нескольких основных типах таких исследований.

Человек воспринимает свой внешний облик, свое поведение и свои качества так же, как он воспринимает внешний мир. Эти fkjcприятия — мы уже говорили о них в связи с генезисом образа собственного тела —- непременно организуются в более или менее объективный, связный и устойчивый целостный образ. Этот self-image или-self-coneept, как принято называть этот феномен в англосаксонских странах, представляется важной характеристикой личности; некоторые авторы, Стагнер (1961) например, склонны даже 10* отождествлять его с Я- Рассмотрим некоторые аспекты этого феномена.

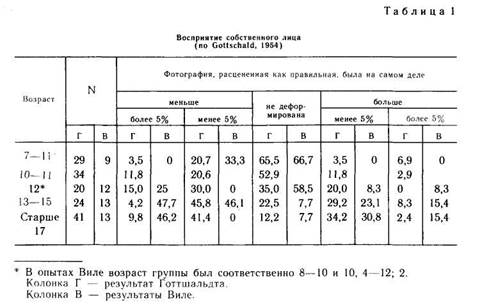

А. ОБРАЗ СВОЕГО ВНЕШНЕГО ВИДА

Проблема образа самого себя была весьма конкретно поставлена Готтшальдтом (1954): каким видит себя человек в зеркале? Чтобы экспериментально ответить на этот вопрос, Готтшальдт построил прибор, позволяющий проецировать на экран фотографию, произвольно сужая или расширяя изображение. Перед испытуемым находились зеркало, в котором он мог видеть свое отражение, и проекция его фотографии на экране, поперечные размеры которой он мог произвольно изменять, вращая ручку, чтобы получить образ, адекватный тому, что он видит в зеркале. В табл. 1 приводятся основные результаты опытов Готтшальдта и результаты его сотрудника Виле. Испытуемыми в опытах Готтшальдта были в основном одно- и двухяйцовые близнецы.

Цифры показывают, какой процент испытуемых выбирал слишком широкое, нормальное или слишком узкое лицо. Несмотря на достаточно большой разброс результатов, из опыта недвусмысленно следует, что с возрастом расхождения между истинным и воспринимаемым образом возрастают. Если мы вспомним о прожектив-ных механизмах и об экспериментах Брунера и Постмана, посвященных изучению перцептивной деформации под влиянием интимных потребностей испытуемых, нетрудно будет объяснить изменения,

которые претерпевают образы испытуемых, наличием внутреннего идеального образа и желанием быть похожим на него. Поскольку детализация этого образа следует за формированием личности, естественно ожидать, что такое расхождение между действительным и воспринимаемым образами будет увеличиваться с возрастом.

Б. ОЦЕНКА САМОГО СЕБЯ

Трансформация воспринимаемого образа указывает, следовательно, на желание человека быть чем-то иным и, стало быть, на его неудовлетворенность тем, что он есть. Итак, степень удовлетворенности самим собой, или самооценка, имеет большое значение для поведения и внутренней динамики человека.

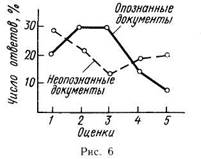

Вольф (1943) первым применил интересный метод непосредственного измерения самооценки, который позднее был использован Хантли (1940), получившим аналогичные результаты. Тайком от испытуемого фотографировались его руки, лицо в полупрофиль, записывался его голос, доставался образец его почерка. Спустя 6 месяцев ему предъявлялись эти документы в наборе с аналогичными материалами, относящимися к другим лицам; испытуемого просили оценить их и указать те из них, которые касаются его лично. Две трети этих документов оставались неопознанными: на рис. 6 показана оценка, которую давал испытуемый этим документам в зависимости от того, признавал он их своими или нет. Высшей оценки было удостоено 162 неопознанных документа и только 30 опознанных. Однако, поскольку общее количество последних меньше, результаты приведены в процентах.

При интерпретации этих крайне интересных результатов надо исходить из того, что ив том, и в другом случае величина средней оценки смещена в сторону положительного полюса. Именно так обстоит дело в этом опыте с опознанными документами. Испытуемые склонны оценивать себя более снисходительно. Противоположную форму кривой в случае неопознанных документов можно объяснить только тем, что испытуемые, вероятно, воспринимали эти документы как тождественные их собственным, не отдавая себе в этом отчета, или же, чувствуя особую притягательность (или на-

оборот) этих документов, не желали признаеаться себе » этом. Как бы ни были объяснены эти факты, они указывают на то, насколько чувствительны испытуемые к оценке сьоих собственных качеств. Вероятно, это происходит потому, что с ними тесно связана оценка самого себя. Эпштейн (1955) показал с помощью этой методики, однако на несколько ином материале, что существует тенденция более высоко оценивать неопознанные материалы. Шизофреники склонны более высоко оценивать себя, чем нормальные люди, что можно интерпретировать как признак регрессии к первичному нарциссизму.

В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

В многочисленных исследованиях того, какой образ спмого себн сложился у человека, применялись вопросники и разного рода оценочные шкалы. Испытуемый должен был указать те качества, поступки и установки, которые он признавал за собой, или же от него требовалось определить свое место на той или иной шкале. В этом случае исследователя интересуют не детали создаваемого испытуемым портрета, а общий уровень оценки, проявляющийся в его ответах. Этот уровень можно определить двумя разными способами. В соответствии с первым предлагаемые испытуемому черты делятся на основании общепринятых критериев на положительные и отрицательные, а уровень оценки самого себя (self-esteem) определяется числом положительных черт, приписываемых себе испытуемыми. Второй способ, основанный на упомянутой выше гипотезе, состоит в том, что испытуемый должен ответить на один и тот же список вопросов в двух различных планах. Он должен не только сказать, каким он видит себя (субъективный образ), но и указать те качества, которыми он хотел бы обладать (т. е. воссоздать, таким образом, идеальный образ себя, или ideal-seif). Степень расхождения между двумя оценками рассматривается как мера удовлетворенности собой или степень приемлемости самого себя. Можно, наконец, попытаться объективно оценить качества, перечисленные испытуемым, и сопоставить этот объективный образ с субъективным и идеальным образами. Все эти измерения очень сложны и не так уже независимы друг от друга. Субъективный образ зависит от образа идеального, и наоборот; как тот., так и другой не могут быть независимыми от качеств, которыми действительно обладает испытуемый.

Г. ГЕНЕЗИС ОБРАЗА САМОГО СЕБЯ

Прежде всего возникает гипотеза, что образ самого себя и самооценка в значительной мере зависят от уровня достижений, отношения родителей и от ряда других переживаний детства. Проверке этой гипотезы было посвящено много исследований. Хелпер (1955) получил с помощью списков черт описания того, как 50 юношей и девушек воспринимают самих себя и свой идеальный образ, а также описания того, как их родители воспринимают самих себя, друг друга, своих детей и какими они хотели бы их видеть. Результаты, однако, лишь частично подтвердили исходную гипотезу, и влияние отношения родителей не было продемонстрировано достаточно четко. Более благоприятными на первый взгляд кажутся результаты Журара и Реми (1955). Эти авторы измеряли степень удовлетворенности своих испытуемых физическими аспектами своей личности и своим субъективным образом в целом; их просили при этом сообщить то, что, по их мнению, думают об этом их родители. Эксперимент показал: 1) что удовлетворенность физическим обликом личности имеет высокую корреляцию с удовлетворенностью психическими качествами (0,68 — у мужчин; 0,84 — у женщин) и 2) что оценки испытуемых коррелируют с оценками, которые, по их мнению, дали бы им их родители (от 0,56 до 0,77). Эти результаты указывают, видимо, на то, что испытуемые моделируют свой образ в соответствии с предполагаемым мнением о них их родителей.

Особенно важную роль в генезисе образа Я играют, согласно некоторым теоретическим концепциям, пережитые успехи и неудачи. Влияние их, однако, не удавалось продемонстрировать сколько-нибудь отчетливо. В опыте Куперсмита (1959) испытуемые (дети в возрасте 10—12 лет), склонные давать себе более низкую оценку по сравнению с тем, как их оценивает преподаватель (самооценка осуществлялась на основании вопросника), добивались лучших результатов в тестах, моделирующих учебную деятельность, и они чаще выбирались другими детьми в качестве друзей, чем те испытуемые, для которых была характерна противоположная тенденция (т. е. которые склонны оценивать себя выше, чем учитель). Эти результаты, таким образом, противоречат общепринятой гипотезе. Однако она подтверждается при сравнении детей, которые, как по их собственным оценкам, так и по оценке преподавателя, были невысокого мнения о самих себе; результаты учебной деятельности этих детей были низкими, равно как и их социометрические позиции. Эти результаты свидетельствуют, таким образом, о том, что успех или неудача необязательно отражаются на самооценке и что возможны случаи, когда, несмотря на положительный опыт, имеет место ускользающая от глаз преподавателя недооценка самого себя. Итак, характер влияния успеха или неудачи зависит от индивида; можно высказать гипотезу, что это влияние определяется оценкой самого себя, что означает обратную причинную зависимость.