Заботы о себе и самосохранение. Под это понятие подходит значительный класс наших основных инстинктивных побуждений. Сюда относятся телесное, социальное и духовное самосохранение.

Заботы о физической личности. Все целесообразно-рефлекторные действия и движения питания и защиты составляют акты телесного самосохранения. Подобным же образом страх и гнев вызывают наступление целесообразного движения. Если под заботами о себе мы условимся разуметь предвидение будущего в отличие от самосохранения в настоящем, то мы можем отнести гнев и страх к инстинктам, побуждающим нас охотиться, добывать пропитание, строить жилища, делать полезные орудия и заботиться о своем организме. Впрочем, эти последние инстинкты в связи с чувством любви, родительской привязанности, любознательности и соревнования распространяются не только на развитие нашей телесной личности, но и на все наше материальное Я в самом широком смысле слова.

Наши заботы о своей социальной личности выражаются непосредственно в чувстве любви и дружбы, в нашем желании обращать на себя внимание и вызывать в других изумление, в чувстве ревности, стремлении, к соперничеству, жажде славы, влияния и власти; косвенным образом они проявляются во всех побуждениях к материальным заботам о себе, поскольку последние могут служить средством к осуществлению общественных целей. Мы из сил надрываемся получить приглашение в дом, где бывает большое общество, чтобы при упоминании о ком-нибудь из виденных нами гостей иметь возможность сказать: «А, я его хорошо знаю!» — и раскланиваться на улице чуть ли не с половиной встречных. Конечно, нам всего приятнее иметь друзей, выдающихся по рангу или достоинствам, и вызывать в других восторженное поклонение. Тэк-керей в одном из своих романов просит читателей сознаться откровенно, неужели каждому из них не доставит особенного удовольствия прогулка по улице с двумя герцогами под руку. Но, не имея герцогов в кругу своих знакомых и не слыша гула завистливых голосов, мы не упускаем и менее значительных случаев обратить на себя внимание. Есть страстные любители предавать свое имя гласности в газетах — им все равно, под какую газетную рубрику попадет их имя, в разряд ли прибывших и выбывших, частных объявлений, интервью или городских сплетен; за недостатком лучшего они не прочь попасть даже в хронику скандалов.

Под рубрику «попечение о духовной личности» следует отнести всю совокупность стремлений к духовному прогрессу — умственному, нравственному» и духовному в узком смысле слова. Впрочем, необходимо допустить, что так называемые заботы о своей духовной личности представляют в этом более узком смысле слова лишь заботу о материальной и социальной личности в загробной жизни. В стремлении магометанина попасть в рай или в желании христианина избегнуть мук ада материальность желаемых благ сама собой очевидна. С более положительной и утонченной точки зрения на. будущую жизнь многие из ее благ (сообщество с усопшими родными и святыми и соприсутствие божества) суть лишь социальные блага наивысшего порядка. Только стремления к искуплению внутренней (греховной) природы души, к достижению ее безгрешной чистоты в этой или будущей жизни могут считаться заботами о духовной нашей личности в ее чистейшем виде.

Наш широкий внешний обзор фактов, наблюдаемых в жизни нашей личности, был бы неполон, если бы мы не выяснили вопроса о соперничестве и столкновениях между отдельными сторонами нашей личности. Наша физическая природа ограничивает наш выбор одними из многочисленных представляющихся нам и желаемых нами благ, тот же факт наблюдается и в данной области явлений. Если бы только было возможно, то уж, конечно, никто из нас не отказался бы быть сразу красивым, здоровым, прекрасно одетым человеком, великим силачом, богачом, имеющим миллионный годовой доход, остряком, бонвиваном, покорителем дамских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным деятелем, военачальником, исследователем Африки, модным поэтом и святым человеком. Но это решительно невозможно! Деятельность миллионера не мирится с идеалом святого; филантроп и бонвиван — понятия несовместимые; душа философа не уживается с душой сердцееда в одной телесной оболочке. Внешним образом такие различные характеры как будто и в самом деле совместимы в одном человеке. Но стоит действительно развить одно из свойств характера, чтобы оно тотчас же заглушило другие. Человек должен тщательно рассмотреть различные стороны своей личности, чтобы искать спасения в развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего #. Все другие стороны нашего Я призрачны, только одна из них имеет реальное основание в нашем характере, и потому ее развитие обеспечено. Неудачи в развитии этой стороны нашего характера суть действительные неудачи, вызывающие стыд, а успех — настоящий успех, приносящий нам истинную радость.

Нам отсюда становится понятным парадоксальный рассказ о человеке, пристыженном до смерти тем, что он оказался не первым, а вторым в свете боксером или гребцом. Что он в силах побороть любого человека в свете, кроме одного — это для него ничего не значит Пока он не одолеет первого в состязании, ничто не при-

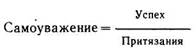

нимается им в расчет. Он в своих собственных глазах как бы не существует. Тщедушный человек, которого всякий может побить, не огорчается своей физической немощью, ибо он давно оставил всякие попытки к развитию этой стороны своей личности. Без попыток не может быть неудачи, без неудачи не может быть позора. Таким образом, наше довольство собой в жизни обусловлено всецело тем, к какому делу мы себя предназначим. Оно определяется отношением наших действительных способностей к потенциальным, предполагаемым — дробью, в которой числитель выражает наш действительный успех, а знаменатель —наши притязания:

При увеличении числителя и уменьшении знаменателя дробь будет возрастать. Отказ от притязаний дает нам такое же желанное облегчение, как и осуществление их на деле, и отказываться от притязания будут всегда в том случае, когда разочарования беспрестанны, а борьбе не предвидится исхода.

Человек, понявший, что в его ничтожестве в известном отношении не остается для других никаких сомнений, чувствует какое-то странное сердечное облегчение.

Как приятно бывает иногда отказаться от притязаний казаться молодым и стройным! «Слава Богу, говорим мы в таких случаях, эти иллюзии миновали!» Всякое расширение нашего Я составляют лишнее бремя и лишнее притязание. Рассказывают про некоего господина, который в последнюю американскую войну потерял все свое состояние до последнего цента; сделавшись нищим, он буквально валялся в грязи, но уверял, что отродясь еще не чувствовал себя более счастливым и свободным, '

Наше самочувствие, повторяю, зависит от нас самих. «Приравняй твои притязания нулю,— говорит Карлэйль,— и целый мир будет у ног твоих. Справедливо писал мудрейший человек нашего времени, что жизнь, собственно говоря, начинается только с момента отречения».

Ни угрозы, ни пререкательства не могут оказать действия на человека, если они не затрагивают одной из возможных в будущем или действительных сторон его личности. Вообще говоря, только воздействием на эту личность мы можем «завладеть» чужой волей. Поэтому важнейшая забота монархов, дипломатов и вообще всех стремящихся к власти и влиянию заключается в том, чтобы найти у их жертвы сильнейший принцип самоуважения и сделать воздействие на него своей конечной целью. Но если человек отказался от всего, что зависит от воли другого, и перестал смотреть на все это, как на части своей личности, то мы становимся почти совершенно бессильными влиять на него. Стоическое правило счастья заключается в том, чтобы мы напередусчитали себя лишенными всего того, что зависит не от нашей воли — тогда удары судьбы станут для нас нечувствительными. Эпиктет советует нам сделать нашу личность неуязвимой, суживая ее содержание, но в то же время укрепляя ее устойчивость: «Я должен умереть — хорошо, но должен ли я умирать, непременно жалуясь на свою судьбу? Я буду открыто говорить правду, и, если тиран скажет: «За твои речи ты достоин смерти», я отвечу ему: «Говорил ли я тебе когда-нибудь, что я бессмертен? Ты будешь делать свое дело, а я свое; твое дело — казнить, а мое — умирать бесстрашно; твое дело — изгонять, а мое — бестрепетно удаляться».

В свое время, в своем месте эта стоическая точка зрения могла быть достаточно полезной и героической, но надо признаться, что она возможна только при постоянной наклонности души к развитию узких и несимпатичных черт характера. Стоик действует путем самоограничения. Если я стоик, то блага, какие я мог бы себе присвоить, перестают быть моими благами, и во мне является наклонность вообще отрицать за ними значение каких бы то ни было благ. Этот способ оказывать поддержку своему Я путем отречения, отказа от благ весьма обычен среди лиц, которых в других отношениях никак нельзя назвать стоиками. Все узкие люди ограничивают свою личность, отделяют от нее все то, что не составляет у них прочного владения. Они смотрят с холодным пренебрежением, если не с настоящей ненавистью, на людей, непохожих на них или не поддающихся их влиянию, хотя бы эти люди обладали великими достоинствами.

Экспансивные люди действуют, наоборот, путем расширения своей личности и приобщения к ней других. Границы их личности часто бывают довольно неопределенны, но зато богатство ее содержания с избытком вознаграждает их за это.

«Пусть презирают мою скромную личность, пусть обращаются со мной, как с собакой; пока есть душа в моем теле, я не буду их отвергать. Они — такие же реальности, как и я. Все, что в них есть действительно хорошего — пусть будет достоянием моей личности». Великодушие.этих экспансивных натур иногда бывает поистине трогательно. Такие лица способны испытывать своеобразное тонкое чувство восхищения при мысли, что, несмотря на болезнь, непривлекательную внешность, плохие условия жизни, несмотря на общее к ним пренебрежение они все-таки составляют неотделимую часть этого мира бодрых людей, имеют товарищескую долю в силе ломовых лошадей, в счастьи юности, в мудрости мудрых и не лишены некоторого участия в пользовании богатствами Вандер-бильдов и даже самих Гогенцоллернов. Таким образом, то суживаясь, то расширяясь, наше эмпирическое # пытается утвердиться во внешнем мире. Тот, кто может воскликнуть вместе с Марком Аврелием: «О, вселенная! Все, чего ты желаешь, того и я желаю!», имеет личность, из которой удалено до последней черты все, ограничивающее суживающее содержание личности — содержание его личности всеобъемлюще.

Иерархия личностей. Согласно почти единодушно принятому мнению, различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке, и в связи с этим различные виды самоуважения человека могут быть расположены в форме иерархической скалы, с физической личностью внизу, духовной наверху и различными видами материальных (находящихся вне нашего тела) и социальных личностей в промежутке. Чисто природная наклонность наша заботиться о себе вызывает в нас стремление расширять различные стороны нашей личности; мы преднамеренно отказываемся от развития в себе лишь того, в чем не надеемся достигнуть успеха. Таким-то образом наш альтруизм является «необходимой добродетелью», и циники, описывая наш прогресс в морали, не совсем лишены оснований напоминать при этом об известной басне про лисицу и виноград.

Конечно, это не единственный путь, на котором мы учимся подчинять низшие виды наших личностей высшим. В этом подчинении бесспорно играет известную роль этическая оценка, и, наконец, немаловажное значение имеют в применении к нам самим суждения, высказанные нами раньше о поступках других лиц. Одним из курьезнейших законов нашей (психической) природы является то обстоятельство, что мы с удовольствием наблюдаем в себе известные качества, которые кажутся нам отвратительными, когда мы замечаем их в других. Ни в ком не может возбудить симпатии физическая неопрятность иного человека, его жадность, честолюбие, вспыльчивость, ревность, деспотизм или заносчивость. Предоставленный абсолютно самому себе, я, может быть, охотно дал бы неудержимо развиваться этим наклонностям и лишь спустя долгое время составил бы себе надлежащее представление о том, какое положение должна занимать подобная личность в ряду других. Но так как мне постоянно приходится составлять суждения о других людях, то я вскоре приучаюсь видеть в зеркале чужих страстей, как выражается Горвиц, отражение моих собственных страстей и начинаю мыслить о них совершенно иначе, чем их чувствовать. При этом, разумеется, нравственные принципы, внушенные нам с детства, чрезвычайно ускоряют в нас появление наклонности к рефлексии.

Таким-то путем и получается, как мы сказали, та скала, на которой люди иерархически располагают различные виды личностей по их достоинству. Известная доля телесного эгоизма является необходимой подкладкой для всех других видов личности. Но излишком чувственного элемента стараются пренебречь или в лучшем случае пытаются уравновесить его другими свойствами характера. Материальным видам личностей, в более широком смысле слова, отдается предпочтение перед непосредственной личностью — телом. Жалким существом почитаем мы того, кто не способен пожертвовать небольшим количеством пищи, питья или сна ради общего подъема своего материального благосостояния. Социальная личность в ее целом опять же стоит выше материальной личности в

ее совокупности. Мы должны более дорожить нашей честью, нашими друзьями и человеческими отношениями, чем здоровьем и материальным благополучием. Духовная же личность должна быть для человека высшим сокровищем: мы должны скорее пожертвовать друзьями, добрым именем, собственностью и даже жизнью, чем утратить духовные блага нашей личности.

Во всех видах наших личностей — физическом, социальном и духовном — мы проводим различие между непосредственным, действительным, с одной стороны, и более отдаленным, потенциальным — с другой, между более близорукой и более дальновидной точкой зрения на вещи, действуя наперекор первой и в пользу последней. Ради общего состояния здоровья необходимо жертвовать минутным удовольствием в настоящем: надо выпустить из рук один доллар, имея в виду получить на них сотню; надо порвать дружеские сношения с известным лицом в настоящем, имея в виду при этом приобрести себе более достойный круг друзей в будущем; надо быть неучем, человеком неизящным, лишенным всякого остроумия, дабы надежнее стяжать спасение души.

Все совершенствование социальной личности заключается в замене низшего суда над собой высшим; в лице Верховного судьи идеальный трибунал представляется наивысшим; и большинство людей или постоянно, или в известных случаях жизни обращаются к тому Верховному судье. Последнее исчадие рода человеческого может, таким путем стремиться к высшей нравственной оценке, может признать за собой известную силу, известное право на существование. С другой стороны, для большинства из нас мир без внутреннего убежища в минуту полной утраты всех внешних социальных личностей был бы какой-то ужасной бездной.

А. Н. Леонтьев мотивы, эмоции и личность1